Морфофункциональные особенности детей и подростков Монголии, проживающих в различных экологических зонах

Автор: Година Е.З., Гундэгмаа Л., Пермякова Е.Ю.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология и палеогенетика

Статья в выпуске: 1 т.49, 2021 года.

Бесплатный доступ

В 2014-2015 гг. методом поперечного сечения с соблюдением правил биоэтики было проведено комплексное антропологическое обследование 13 477 монгольских школьников (5 833 мальчика и 7 644 девочки) 8-17 лет, проживающих в различных регионах страны. В соответствии с целями настоящей работы из 50 измерительных и описательных признаков были использованы тотальные размеры тела и функциональные параметры. Анализ исследуемых показателей проведен у жителей горно-таежной, степной и пустынной зон, которые до сих пор представляют собой основные экологические ниши Монголии. В качестве контрольной группы использована городская выборка как наиболее изученная среди монгольского населения (в анализ вошли только родившиеся и проживавшие в г. Улан-Баторе индивиды). Установлено, что школьники, проживающие в столице республики и горно-таежной зоне, характеризуются максимальными средними значениями изученных параметров. В случае жителей Улан-Батора основное влияние на формирование этих параметров оказывают лучшие условия проживания, что подтверждают результаты предыдущих исследований. При этом воздействие стрессогенных факторов городской среды обусловливает повышенные показатели гемодинамической системы у столичных школьников. Близость рассмотренных характеристик у жителей степной и пустынной зон является следствием относительного сходства климатических условий и физических нагрузок.

Антропология, процессы роста и развития, монголия, экологические зоны, функциональные параметры

Короткий адрес: https://sciup.org/145146241

IDR: 145146241 | УДК: 572

Текст научной статьи Морфофункциональные особенности детей и подростков Монголии, проживающих в различных экологических зонах

Изучение влияния географической среды обитания на процессы роста и развития человека всегда оставалось приоритетным для российских антропологов. Среди исследований прошлых лет можно назвать целую серию работ московских ауксологов под руководством Н.Н. Миклашевской, обследовавших детей и подростков в разных регионах бывшего СССР. Один из наиболее значительных их выводов состоял в том, что широкие вариации климатических условий не оказывают существенного влияния на ростовые процессы и половое созревание, за исключением тех случаев, когда эти условия носят экстремальный характер [Миклашевская, 1985, с. 270; Миклашевская, Соловьева, Година, 1988, с. 66].

Монголия в силу своих климатогеографических особенностей представляет широкие возможности для подобного рода исследований. Эта страна с этнически гомогенным населением характеризуется разнообразием природных зон: таежные леса сменяются горными лесостепями, степями, полупустынями и пустынями. По температурным колебаниям, как суточным, так и годовым, Монголия является одной из стран мира с наиболее резко континентальным климатом (максимальная годовая амплитуда колебаний температуры в г. Улан-Баторе достигает 90 °С) [Национальный атлас…, 1990, с. 55]. Подобное разнообразие позволяет проводить масштабные исследования, направленные на оценку вклада климатогеографических факторов в формирование соматического статуса детей и подростков.

Первое исследование такого рода было проведено Ч. Чултэмдоржем в 60-х гг. прошлого века [1967]. В частности, он изучил основные показатели физического развития 8–18-летних жителей столицы Монголии в сравнении с детьми и подростками Центрального аймака и констатировал отсутствие сколько-нибудь достоверных различий. Анализ физического развития детей и молодежи г. Улан-Батора, горных местностей (Завханский аймак) и пустынных районов (Южно-Гобийский (Умнеговь) аймак) также не продемонстрировал существенных различий в темпах роста у жителей разных географических зон [Лхагважав, 1972].

Изучению антропологических особенностей народов Центральной Азии посвящена с ерия работ российских антропологов [Чикишева, 1982; Антропоэкология…, 2005, с. 6–126]. Классические исследования Т.И. Алексеевой и В.П. Алексеева по проблеме взаимодействия человеческих популяций с естественной средой обитания проводились в различных экологических зонах этого региона, включая Монголию. Авторы констатировали значительную межгрупповую дифференциацию физических параметров, связанную с влиянием климата. Было показано, что обитатели пустыни (Богд сомон) отличались замедлением процессов роста, более длинным туловищем, узкими плечами при средней ширине таза, уплощенной грудной клеткой. Наиболее высокие темпы роста характерны для жителей степей (Халхгол сомон), которые по физическим параметрам сближались с обитателями горно-таежной зоны (Жаргалант сомон). Дети и подростки этих групп отличались наибольшими значениями относительной длины рук, обхвата и продольного диаметра груди, ширины плеч и таза, длины корпуса. Жители сомона Бат-Улзий (также горно-таежная зона) характеризовались более долихоморфными пропорциями тела, относительно более длинными нижними конечностями при коротких туловище, руках и минимальных поперечных размерах [Антропоэкология…, 2005, с. 140–147]. По морфологическому статусу дети Богд сомона были отнесены к пустынному типу, Халхго-ла и Жаргаланта – к континентальному, сомона Бат-Улзий – к высокогорному. Полученные результаты по служили подтверждением вывода о том, что характерные черты, свойственные определенным адаптивным типам, начинают проявляться уже в раннем возрасте [Алексеева, 1986, с. 190].

Работы монгольских ученых М. Эрдэнэ и Д. Тумэн, проведенные параллельно с исследованиями российских антропологов (1980-е гг.), также выявили в комплексе морфофизиологических особенностей детского населения Монголии признаки адаптации к условиям разных климатогеографических зон. Изучение городских и сельских детей показало более низкие значения исследуемых показателей во второй группе [Erdene, Tumen, 1998].

В настоящем исследовании на современном обширном материале проанализированы морфофункциональные особенности монгольских детей и подростков в зависимости от различных экологических условий проживания.

Материалы и методы

Материалом для настоящей работы послужили результаты комплексного обследования детей и подростков монгольской национальности из г. Улан-Батора и различных регионов страны, проведенного в 20142015 гг методом поперечного сечения с соблюдением правил биоэтики: подписанием протоколов информированного согласия на каждого испытуемого и деперсонификацией данных. Было отобрано 13 477 чел. (5 833 мальчика и 7 644 девочки) 8-17 лет, проживающих в различных экологических зонах (табл. 1). Материал был разделен на возрастные группы согласно принятому в антропологии принципу: к семилетним относились дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 7 лет 5 месяцев 29 дней и т.д.

Антропометрическое обследование проводилось по стандартной методике [Бунак, 1941]. Программа включала обширный набор измерительных признаков

(более 30): продольные размеры - длину тела, а также высоту над полом основных антропометрических точек, измеренных с помощью антропометра Мартина (точность до 0,5 мм); поперечные размеры - диаметры плеч, таза, груди; окружности (обхваты) грудной клетки, талии, ягодиц, плеча, предплечья, бедра и голени, измеренные с помощью сантиметровой ленты (точность до 0,5 см), а также диаметры костных эпифизов (измерялись скользящим циркулем с насадкой, точность до 0,5 мм). Толщина жировых складок на туловище и конечностях (всего в восьми точках) определялась по стандартной методике [Лутовино-ва, Уткина, Чтецов, 1970] калипером с точностью до 0,1 мм. Масса тела измерялась на напольных электронных весах с точностью до 0,01 кг. Как уже отмечалось, в настоящей работе использованы данные только по тотальным размерам тела. На основании проведенных измерений был вычислен индекс массы тела (ИМТ = m / h 2, где m - масса тела, кг; h - длина

Таблица 1. Распределение обследованных детей и подростков по возрастным подгруппам в зависимости от условий проживания

|

Возраст, лет |

Всего |

Географическая зона |

Город |

||

|

Горно-таежная |

Пустынная |

Степная |

|||

|

Мальчики |

|||||

|

8 |

310 |

58 |

43 |

40 |

169 |

|

9 |

442 |

39 |

91 |

69 |

243 |

|

10 |

478 |

70 |

87 |

37 |

284 |

|

11 |

592 |

152 |

32 |

60 |

348 |

|

12 |

678 |

173 |

43 |

57 |

405 |

|

13 |

773 |

189 |

55 |

54 |

475 |

|

14 |

777 |

168 |

54 |

56 |

499 |

|

15 |

595 |

90 |

56 |

55 |

394 |

|

16 |

684 |

217 |

23 |

26 |

418 |

|

17 |

504 |

138 |

27 |

29 |

310 |

|

5 833 |

1 294 |

511 |

483 |

3 545 |

|

|

Девочки |

|||||

|

8 |

523 |

89 |

58 |

24 |

352 |

|

9 |

531 |

61 |

33 |

38 |

399 |

|

10 |

599 |

88 |

40 |

44 |

427 |

|

11 |

779 |

139 |

25 |

50 |

565 |

|

12 |

915 |

176 |

60 |

37 |

642 |

|

13 |

1025 |

208 |

65 |

59 |

693 |

|

14 |

1155 |

204 |

64 |

72 |

815 |

|

15 |

868 |

160 |

47 |

42 |

619 |

|

16 |

669 |

140 |

47 |

35 |

447 |

|

17 |

580 |

138 |

36 |

34 |

372 |

|

7 644 |

1 403 |

475 |

435 |

5 331 |

|

Таблица 2. Результаты дисперсионного анализа тотальных размеров тела

|

Признак |

Зона |

a |

$ |

||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

1 |

2 |

3 |

4 |

||

|

Длина |

1 |

0,000 |

0,000 |

0,118 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

||

|

тела |

2 |

0,000 |

0,007 |

0,000 |

0,000 |

0,031 |

0,000 |

||

|

3 |

0,000 |

0,007 |

0,000 |

0,000 |

0,031 |

0,633 |

|||

|

4 |

0,118 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,633 |

|||

|

Масса |

1 |

0,000 |

0,000 |

0,077 |

0,004 |

0,660 |

0,076 |

||

|

тела |

2 |

0,000 |

0,050 |

0,000 |

0,004 |

0,323 |

0,000 |

||

|

3 |

0,000 |

0,050 |

0,000 |

0,660 |

0,323 |

0,024 |

|||

|

4 |

0,077 |

0,000 |

0,000 |

0,076 |

0,000 |

0,024 |

|||

|

ИМТ |

1 |

0,000 |

0,000 |

0,281 |

0,170 |

0,377 |

0,000 |

||

|

2 |

0,000 |

0,571 |

0,000 |

0,170 |

0,990 |

0,223 |

|||

|

3 |

0,000 |

0,571 |

0,000 |

0,377 |

0,990 |

0,116 |

|||

|

4 |

0,281 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,223 |

0,116 |

|||

|

Обхват |

1 |

0,000 |

0,000 |

0,534 |

0,053 |

0,310 |

0,181 |

||

|

груди |

2 |

0,000 |

0,726 |

0,000 |

0,053 |

0,936 |

0,000 |

||

|

3 |

0,000 |

0,726 |

0,000 |

0,310 |

0,936 |

0,009 |

|||

|

4 |

0,534 |

0,000 |

0,000 |

0,181 |

0,000 |

0,009 |

|||

Примечание. 1 – горно-таежная зона, 2 – пустынная, 3 – степная, 4 – город. Жирным шрифтом отмечены показатели, различия между которыми у жителей разных зон достигают статистически значимого уровня.

тела, м) [Quetlet, 1870, p. 92]. Также были измерены следующие функциональные признаки: артериальное давление (АДС, АДД) и частота сердечных сокращений (ЧСС) с помощью электронного тонометра MBO Digimed 16 (Германия), мышечная сила кистей обеих рук с использованием динамометров ДК-50 и ДК-100 (Россия), пиковая объемная скорость выдоха (ПОСвыд) с применением пикфлоуметра Spirometric (США).

Анализ первичных данных включал стандартную статистическую обработку с получением оценок основных статистических параметров ( X , S ). Кроме того, была проведена процедура нормирования, дающая возможность сравнивать особенности внутригрупповой дифференциации независимо от возраста [Cole, 1997]. Для оценки достоверности межгрупповых различий при определении физического развития детей и подростков, проживающих в разных условиях, использовался однофакторный дисперсионный анализ (one-way ANOVA). Для контроля ошибок первого рода при множественных попарных сравнениях применялся метод Холма – Бонферрони. Все расчеты проводились с помощью пакета статистических программ Statistica 10.0.

Результаты

Для изучения влияния экологических условий на формирование морфофункционального статуса монгольских детей и подростков проведен анализ исследу- емых показателей у жителей горно-таежной, степной и пустынной зон, которые существенно различаются между собой по основным климатогеографическим характеристикам [Национальный атлас…, 1990]. В качестве контрольной группы привлечена городская выборка как наиболее изученная среди монгольского населения (в анализ вошли только родившиеся и проживавшие в г. Улан-Баторе индивиды)*.

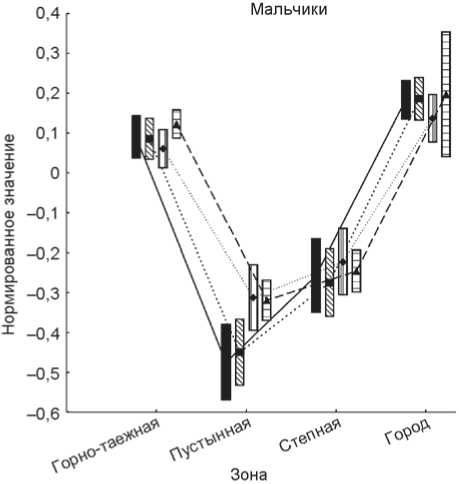

Тотальные размеры тела. Согласно результатам дисперсионного анализа (табл. 2), мальчики, проживающие в г. Улан-Баторе и в горно-таежной зоне, отличаются достоверно наибольшими значениями всех тотальных размеров тела. При попарном сравнении как между этими, так и между двумя другими группами (пустынная и степная зоны) достоверных различий не обнаружено. Картина, полученная для девочек, не столь однозначна. Так, достоверно наибольшими и наименьшими значениями длины тела характеризуются жительницы горно-таежной и пустынной зон соответственно, а между остальными группами значимых различий по этому показателю не выявлено. Что касается массы тела и ИМТ, то максимальными значениями отличаются горожанки, причем статистически значимые различия в случае первого показателя

Рис. 1. Результаты дисперсионного анализа тотальных размеров тела. а – длина тела; б – масса тела; в – ИМТ; г – обхват груди.

а б в г

Таблица 3. Результаты дисперсионного анализа нормированных значений функциональных параметров *

|

Признак |

Зона |

a |

$ |

||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

1 |

2 |

3 |

4 |

||

|

ПОС выд |

1 |

0,000 |

0,000 |

0,418 |

0,256 |

0,942 |

0,000 |

||

|

2 |

0,000 |

0,798 |

0,000 |

0,256 |

0,756 |

0,000 |

|||

|

3 |

0,000 |

0,798 |

0,000 |

0,942 |

0,756 |

0,000 |

|||

|

4 |

0,418 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

|||

|

Сила сжатия |

1 |

0,000 |

0,000 |

0,502 |

0,418 |

0,480 |

0,000 |

||

|

правой кисти |

2 |

0,000 |

0,832 |

0,000 |

0,418 |

0,079 |

0,000 |

||

|

3 |

0,000 |

0,832 |

0,000 |

0,480 |

0,079 |

0,000 |

|||

|

4 |

0,502 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

|||

|

Сила сжатия |

1 |

0,000 |

0,000 |

0,154 |

0,855 |

0,000 |

0,000 |

||

|

левой кисти |

2 |

0,000 |

0,879 |

0,000 |

0,855 |

0,048 |

0,000 |

||

|

3 |

0,000 |

0,879 |

0,000 |

0,000 |

0,048 |

0,000 |

|||

|

4 |

0,154 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

|||

|

АДС |

1 |

0,566 |

0,897 |

0,000 |

0,062 |

0,622 |

0,000 |

||

|

2 |

0,566 |

0,955 |

0,000 |

0,062 |

0,769 |

0,000 |

|||

|

3 |

0,897 |

0,955 |

0,000 |

0,622 |

0,769 |

0,000 |

|||

|

4 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

|||

|

АДД |

1 |

0,669 |

0,337 |

0,000 |

0,062 |

0,622 |

0,000 |

||

|

2 |

0,669 |

0,979 |

0,000 |

0,062 |

0,769 |

0,000 |

|||

|

3 |

0,337 |

0,979 |

0,000 |

0,622 |

0,769 |

0,000 |

|||

|

4 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

|||

|

ЧСС |

1 |

0,696 |

0,342 |

0,999 |

0,126 |

0,219 |

0,000 |

||

|

2 |

0,696 |

0,974 |

0,767 |

0,126 |

0,998 |

0,000 |

|||

|

3 |

0,342 |

0,974 |

0,420 |

0,219 |

0,998 |

0,000 |

|||

|

4 |

0,999 |

0,767 |

0,420 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

|||

* См. примеч. к табл. 2.

отмечаются при сравнении с жительницами пустынной и степной зон, в случае второго – с девочками горно-таежных областей. Наибольшие средние значения обхвата груди выявлены у школьниц, проживающих в городе и горно-таежной зоне, но межгрупповые различия в этом случае не достигают высокого уровня значимости (табл. 2, рис. 1).

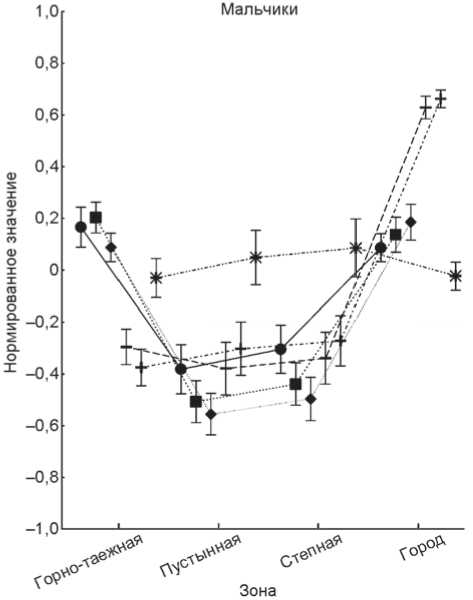

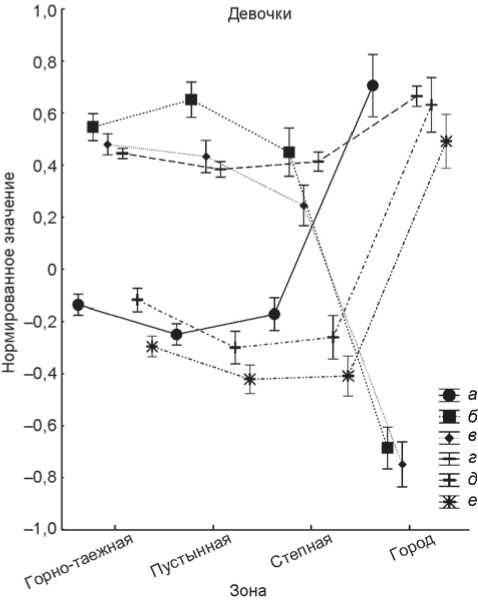

Функциональные показатели. Согласно результатам дисперсионного анализа (табл. 3), максимальные величины пиковой объемной скорости выдоха демонстрируют мальчики, проживающие в городе и горнотаежной зоне. Межгрупповые различия в данном случае, как и в случае жителей пустынной и степной зон, не зафиксированы. Аналогичная картина наблюдается и для показателей силы сжатия кистей обеих рук. Что касается характеристик гемодинамической системы, то городские мальчики отличаются наибольшим артериальным давлением на фоне сельских групп различных зон. По частоте сердечных сокращений и остальным показателям при межгрупповом сравнении достоверно значимых различий не обнаружено. Городские девочки отличаются на фоне других групп наибольшей скоростью выдоха и более высокими гемодинамическими показателями, а также минимальной силой сжатия кистей обеих рук. По остальным показателям межгрупповые различия не зафиксированы (табл. 3, рис. 2).

Обсуждение результатов

Вклад экологических факторов в биологический статус монгольской выборки начинает проявляться еще в ходе роста и развития наиболее уязвимой в биологическом отношении части населения – детей и подростков. Так, полученные нами результаты подтверждают выводы Т.И. Алексеевой с соавторами [Антропоэкология…, 2005, с. 140–147]: школьники, проживающие в городе и горно-таежной зоне, характеризуются максимальными средними значениями рассматриваемых показателей. В нашем случае ввиду специфики проведенного исследования можно говорить о большей величине тотальных размеров тела в аналогичных группах. Полученные результаты подтверждают выводы, сделанные на основании обследования монгольских школьников еще в начале 1990-х гг., т.е. до положительных изменений в экономике страны [Чойбалсан, 1991]. Оценка гармоничности развития городских и сельских детей Монголии в более поздний период также свидетельствует о большей частоте встречаемости пониженных значений длины, массы тела и ИМТ (особенно в группах мальчиков) в менее урбанизированных районах [Ам-галан, Погорелова, 2015, с. 89; Погорелова, Амга-лан, 2016, с. 1200]. При этом, однако, брахиморфные пропорции определяют более плотное телосложение

Рис. 2. Результаты дисперсионного анализа нормированных значений функциональных параметров. а – ПОСвыд; б , в – динамометрия соответственно правой и левой кисти; г – АДС; д – АДД; е – ЧСС.

подростков из сельских районов, вне зависимости от веса и пола. Среди сельских групп наименьшие средние значения тотальных размеров тела имеют обитатели пустыни Гоби, наибольшие – жители горно-таежной зоны [Гундэгмаа, 2009, с. 15].

Что касается функциональных показателей, то наиболее интересной представляется оценка силы сжатия кистей рук, большие показатели которой имеют жители города и горно-таежной зоны. Возможной причиной возникновения подобного рода закономерности является изменение условий жизни, приводящее к потере сельскими жителями основной отличительной черты – физической крепости [Liu et al., 2012, p. 446]. Следует отметить, что это справедливо только в отношении мальчиков, городские школьницы, напротив, характеризуются минимальной силой сжатия кистей обеих рук, что может быть связано с сохранением традиционного гендерного распределения нагрузок, выраженного в менее урбанизированных районах. Близость рассмотренных характеристик у жителей степной и пустынной зон можно интерпретировать с точки зрения относительного сходства климатических условий, сближающих индивидов, в т.ч. и по характеру физических нагрузок (население этих частей страны ведет преимущественно кочевой образ жизни).

Изучение показателей гемодинамической и дыхательной систем монгольских школьников, проживающих в различных климатогеографических условиях, дает основание сделать вывод о более высоком артериальном давлении (систолическом) у горожан обоего пола, что, несомненно, является подтверждением наличия большой стрессогенной нагрузки в более урбанизированных районах [Калюжный, 2017, с. 92; Смагулов, Ажиметова, 2013, с. 58; Суханова, Максимов, Вдовенко, 2014, с. 13; Негашева и др., 2018, с. 47]. По данным о диастолическом артериальном давлении и частоте сердечных сокращений при отсутствии достоверных межгрупповых различий прослеживается аналогичная тенденция: у жителей города эти показатели выше. Полученные для 17-летних городских подростков результаты можно сопоставить с итогом более ранних исследований, согласно которым среднее значение АДС и АДД у мужчин Улан-Батора достигало 116,4 и 76,5 мм рт. ст. соответственно [Дашдаваа, 1991]. В обследованной нами группе эти значения у юношей со ставляют 115,6 и 70,5 мм рт. ст., т.е. относительно близки к приведенным выше, что позволяет сделать вывод о существовании значимых различий по гемодинамическим показателям монгольских школьников еще до усиления процессов урбанизации в стране. Что касается пиковой объемной скорости выдоха, то большие ее величины также характерны для жителей города и горно-таежной зоны. Это можно интерпретиро- вать как компенсаторную реакцию респираторной системы на низкие температуры в горно-таежных районах и загрязнение воздуха в столице [Алтанцэ-цэг, 2015, с. 94].

Заключение

Полученные результаты подтверждают гипотезу о существенном влиянии экологических условий жизни на ростовые процессы и физическое развитие монгольских детей и подростков. Школьники, проживающие в горно-таежной зоне, характеризуются максимальными средними значениями тотальных размеров тела и функциональных параметров. Их сверстники в степной и пустынной зонах отстают по большинству показателей. Наилучшими параметрами физического развития отличаются также дети и подростки, проживающие в столице Монголии. Однако в данном случае следует в первую очередь говорить о влиянии не географических, а социально-экономических условий жизни, что подтверждают результаты предыдущих исследований [Година, Гундэгмаа, Пермякова, 2019]. При этом стрессогенная нагрузка в городской среде обусловливает повышенные гемодинамические показатели у столичных школьников. Высокие значения пиковой объемной скорости выдоха у жителей города и горно-таежной зоны можно интерпретировать как компенсаторный механизм респираторной системы, позволяющий адаптироваться к условиям проживания (загрязнение воздуха, холод). Близость рассмотренных характеристик у обитателей степной и пустынной зон является следствием относительного сходства климатических условий и характера физических нагрузок.

Работа выполнена в рамках НИР № АААА-А19-119013090163-2 и Программы развития МГУ им. М.В. Ломоносова за счет гранта Президента РФ для поддержки ведущих научных школ МГУ.

Список литературы Морфофункциональные особенности детей и подростков Монголии, проживающих в различных экологических зонах

- Алексеева Т.И. Адаптивные процессы в популяциях человека. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1986. – 216 с.

- Алтанцэцэг Л. Педагогические основы диверсификации региональных программ по физическому воспитанию на основе сравнительного анализа результатов морфофункционального развития и физической подготовленности школьников различных аймаков Монголии: дис. … д-ра пед. наук. – М., 2015. – 297 с.

- Амгалан Г., Погорелова И.Г. Анализ показателей физического развития 7–16-летних школьников Монголии // Сиб. мед. журн. – 2015. – № 1. – С. 88–90.

- Антропоэкология Центральной Азии / отв. ред. Т.И. Алексеева. – М.: Науч. мир, 2005. – 326 с.

- Бунак В.В. Антропометрия. – М.: Учпедгиз, 1941. – 368 с.

- Година Е.З., Гундэгмаа Л., Пермякова Е.Ю. Сравни-тельный анализ тотальных размеров тела и функциональных характеристик сельских и городских детей и подростков Монголии // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 23: Антропология. – 2019. – № 1. – С. 35–48.

- Гундэгмаа Л. Морфофункциональные особенности студенческой молодежи Монголии в зависимости от средовых и генетических факторов: автореф. дис. ... канд. биол. наук. – М., 2009. – 30 с.

- Дашдаваа Ц. Cургуулийн насны хуухдийн цусны даралт ба бие бялдрын усулт хугжилт: АУ-ны эрдэмтний зэрэг горилж бичсэн зохиолын хураангуй. – Улаанбаатар, 1991. – 23 х. (на монг. яз.).

- Калюжный Е.А. Ауксологические аспекты антропометрических скринингов учащихся города и района Нижегородской области // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 23: Антропология. – 2017. – № 3. – С. 86–93.

- Лутовинова Н.Ю., Уткина М.И., Чтецов В.П. Методические проблемы изучения вариаций подкожного жира // Вопр. антропологии. – 1970. – Вып. 36. – С. 32–53.

- Лхагважав Х. Материалы к установлению возраста коренного населения МНР в судебно-медицинском отношении: автореф. дис. ... канд. мед. наук. – М.; Улан-Батор, 1972. – 16 с.

- Миклашевская Н.Н. Ростовые процессы у детей и подростков различных этнотерриториальных групп СССР: дис. ... д-ра биол. наук. – М., 1985. – 389 с.

- Миклашевская Н.Н., Соловьева В.С., Година Е.З. Ростовые процессы у детей и подростков. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1988. – 184 с.

- Национальный атлас: Монгольская Народная Республика. – Улан-Батор: ГУГК МНР; М.: ГУГК СССР, 1990. – 144 с.

- Негашева М.А., Зимина С.Н., Синева И.М., Юдина А.М. Особенности морфофункциональной адаптации студенческой молодежи, проживающей в разных городах России // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 23: Антропология. – 2018. – № 3. – С. 41–54.

- Погорелова И.Г., Амгалан Г. Характеристика физического развития школьников Монголии и факторов, его формирующих // Гигиена и санитария. – 2016. – Т. 95, № 12. – С. 1198–1201.

- Смагулов Н.К., Ажиметова Н.К. Роль факторов окружающей среды в формировании уровня здоровья населения // Междунар. журн. экспериментального образования. – 2013. – № 11. – С. 57–60.

- Суханова И.В., Максимов А.Л., Вдовенко С.И. Особенности адаптации у юношей Магаданской области: анализ межсистемных функциональных взаимосвязей (сообщение 2) // Экология человека. – 2014. – № 6. – С. 8–15.

- Чикишева Т.А. Изучение связи антропологических особенностей населения с экологическими факторами (на примере Алтае-Саянского региона): автореф. дис. ... канд. биол. наук. – М., 1982. – 23 с.

- Чойбалсан Л. Нормативные требования к физическому развитию и физической подготовленности допризывной молодежи (16–18 лет) МНР: автореф. дис. ... канд. пед. наук. – М., 1991. – 28 с.

- Чултэмдорж Ч. Сурагчдын бие бялдрын хугжилтийн зарим асуудалд. – Улаанбаатар: Улсын хэвлэлийн хэрэг эрхлэх газар, 1967. – 51 х. (на монг. яз.).

- Erdene M., Tumen D. Physical growth of children from different geographycal zones in Mongolia // The 14th International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences: Program and Abstracts. – N. Y., 1998. – P. 129.

- Cole T.J. The use of Z-scores in growth reference standards // The Eighth International Congress of Auxology. – Philadelphia, 1997. – P. 33.

- Liu J.H., Jones S.J., Sun H., Probst J.C., Merchant A.T., Cavicchia P. Diet, physical activity, and sedentary behaviors as risk factors for childhood obesity: an urban and rural comparison // Child. Obes. – 2012. – Vol. 8, iss. 5. – P. 440–448.

- Quetlet A. Antropometrie, ou Mesure des différentes facultés de l’homme. – Bruxelas; P.: C. Musquardt, I. Bailliére, 1870. – 479 p.