Морфофункциональные особенности эпидермального барьера кожи свиней полтавской мясной породы в зависимости от генотипа

Автор: Гарская Н.А., Перетятько Л.Г.

Статья в выпуске: 2 т.246, 2021 года.

Бесплатный доступ

Накопление знаний о строении и функциях эпидермиса даст возможность решать важнейшие практические задачи формирования продуктивности и здоровья животных. Исследование проведено на двух породных группах: 1) хрячки, полученные «в чистоте», 2) хрячки, полученные с «прилитием крови» финского ландраса. Исследования были проведены при достижении животными живой массы 100 кг и проведении «контрольного убоя». Результаты исследования эпидермального барьера кожи свиней полтавской мясной породы позволили установить достоверные отличия в соотношении основных слоёв эпидермиса у животных разного генотипа. При этом влияние генотипа составило 15,45%. Животные с кровью финского ландраса имеют более низкие биологические возможности к жизнедеятельности в данных природно-климатических и технологических условиях, то есть менее перспективны для дальнейшей селекционной работы.

Полтавская мясная порода, хряки, генотип, защитная функция, эпидермис

Короткий адрес: https://sciup.org/142229536

IDR: 142229536 | УДК: 636.4.051/.064:591.87 | DOI: 10.31588/2413-4201-1883-246-2-43-48

Текст научной статьи Морфофункциональные особенности эпидермального барьера кожи свиней полтавской мясной породы в зависимости от генотипа

Кожа у млекопитающих представляет собой универсальную полифункцио-нальную барьерную систему, объединяющую в себе структуры, которые обеспечивают естественную резистентность, неспецифическую иммунологическую реактивность, терморегуляцию, экскрецию и экс-терорецепцию [4].

Стабильность барьерных свойств кожи определяется прежде всего физикохимическими свойствами эпидермиса [8]. Именно эпидермальный барьер является физическим барьером, обеспечивающим защиту организма на границе двух сред [10].

В современной научной литературе, эпидермальный барьер – это собирательное название, подчеркивающее одну из основных функций эпидермиса – быть преградой на пути свободного проникновения различных соединений в организм и из него [9].

У человека эпидермальный барьер кожи хорошо изучен и установлено, что нарушению его функциональной активности могут способствовать различные факторы: климатические, не правильный уход за кожей, стрессы, медикаментозное лечение, генетическая предрасположенность, возраст, патологические состояния [5]. У животных эпидермальный барьер кожи, на наш взгляд, изучен неполно. Учитывая, что кожный покров у животных является индикатором физиологического состояния и интерьера [7], накопление знаний о строении и функциях кожи даст возможность решать важнейшие практические вопросы формирования продуктивности и здоровья животных. Считаем, что это направление научных исследований также может послужить одним из подходов оценки конституциональной крепости животных, характера наследования структур, связанных с жизнеспособностью и адаптационными качествами, оптимизирует подбор пар животных при разведении и селекции.

Учитывая, что кожа млекопитающих характеризуется многообразием видовых, породных, возрастных морфофункциональных особенностей, обеспечивающих участие кожного покрова в защитноадаптационных реакциях [2 ,6, 7], целью нашего исследования стало, изучение морфофункциональных особенностей эпидермального барьера кожи свиней полтавской мясной породы в зависимости от генотипа.

Материал и методы исследований. Исследования были проведены на свиньях, содержащихся в условиях ООО «Племзавод «Беловодский»» Луганской области на Украине.

Чистопородные хрячки полтавской мясной породы по принципу пар-аналогов были разделены на две группы: I группа – животные, заводских линий, полученные «в чистоте» (16 голов), II группа – животные, полученные методом «прилития крови» и содержащие 12,5 % крови финского ландраса (14 голов). Условия кормления и содержания всех групп соответствовали нормам кормления Института свиноводства и агропромышленного производства НААН Украины с учетом возраста, живой массы и физиологического состояния. Тип кормления – концентратный с использованием кормов собственного производства.

Данные о генотипе и селекционногенетических показателях хрячков были взяты из материалов племенного и зоотехнического учёта. Исследования были проведены при достижении животными живой массы 100 кг.

Взятие образцов и изучение морфофункционального строения кожи животных проводили согласно методике Г.Д. Кацы (2013) [4]. В коже хрячков определяли толщину рогового слоя (как внешний слоя эпителия) и толщину подлежащих слоёв эпителия (как внутренние подлежащие слои эпителия), длину выступов эпидермиса в десятикратной повторяемости. На основании первичных данных рассчитывали общую толщину эпидермиса, соотношение внешнего и внутренних слоёв эпидермиса.

Статистическую обработку данных выполняли с использованием пакета компьютерных программ STATISTICA (6.0). Оценка степени соответствия параметров нормальному распределению осуществлялась с использованием числовых характеристик – коэффициента ассиметрии и эксцесса, а также графическим методом. Вычисляли среднюю величину признака (М), ошибку средней (m M ), достоверность разницы средних значений (р), коэффициент вариации (Cv), значения минимальной и максимальной вариант совокупности (lim), размах вариации (R), границы 95 % доверительного интервала генеральной средней (M-tm÷M+tm).

Результат исследований. К факторам, определяющим защитную функцию эпителия, прежде всего относят целостность и толщину пласта эпителия. Эпидермис кожи исследуемых животных обеих групп представлен хорошо развитым многослойным плоским эпителием. Наибольшего развития эпидермис достигает на коже хрячков финского ландраса, превышая показатели животных, полученных в чистоте, на 1,73 мкм или 2,13 % (Таблица 1), однако установленная разница была только физической.

Согласно данным литературы [3, 6], утолщение эпителиального пласта неизбежно связано с действием внешних факторов и приводит к ухудшению его питания. В кожном покрове животных для улучшения питания эпителия и увеличения прочности взаимного сцепления эпидермиса и дермы, выступами эпидермиса образуются сосочки соединительной ткани, по которым проходят кровеносные сосуды и нервы [1]. Эпидермис кожи хрячков полтавской мясной породы обеих групп образует хорошо видимые длинные выступы, внедряющиеся в дерму, как правило, перпендикулярно к поверхности кожи. Существенной разницы между их длиной у животных обеих групп установлено не было. Преимущество животных с кровью финского ландраса составило лишь 0,45 мкм или 0,47 %. Следует отметить, что данные показатели в сравнении с другими изученными показателями эпителия имеют самые низкие значения групповой изменчивости.

Важнейшей составной частью эпидермального барьера, от которой зависит его функциональная активность, является роговой слой. Он играет определяющую роль в формировании защитного барьера [11]. Некоторые авторы [5] определяют эпидермальный барьер как собирательное понятие, характеризующее именно роговой слой, его состояние и происходящие в нём процессы.

Прилитие крови финского ладраса у хрячков полтавской мясной породы привело к изменению, как качественных, так и количественных показателей рогового слоя.

Роговой слой на многих участках эпидермиса исследуемых хрячков обеих групп слущен. У животных с кровью финского ландраса роговой слой более толстый (физическая разница составляет 2,74 мкм или 13,59 %), более подвержен роговому перерождению, более рыхлый, с ясно выраженной волокнистостью. Согласно данным Соколова В.Е. (1973) [6], при увеличении толщины рогового слоя в условиях выполнения защитных функций у наземных млекопитающих происходит его уплотнение. Нами установлено, что наиболее плотный роговой слой наблюдается у чистопородных хрячков, то есть имеющих менее толстый роговой слой.

Сопоставление рогового слоя с толщиной эпидермиса также показало, преимущество развития рогового слоя у животных при изменении генотипа.

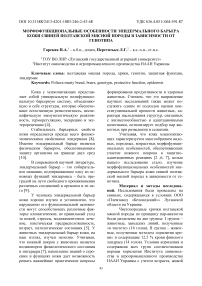

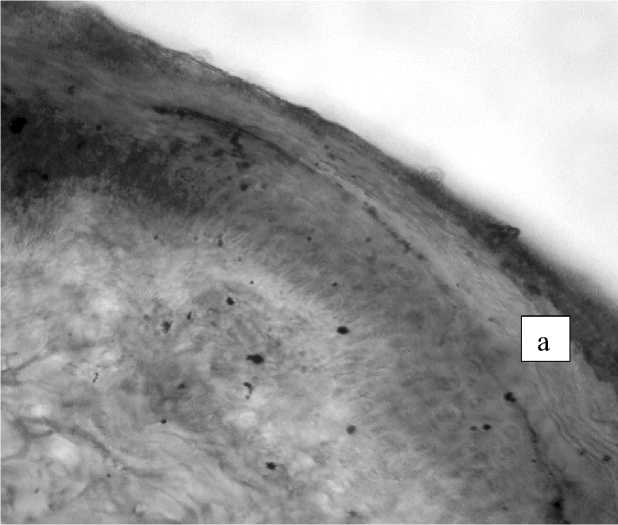

Утолщение рогового слоя у исследуемых животных является, вероятно, приспособлением к данным природнотехнологическим условиям. Свидетельством данного факта может являться и рыхлость рогового слоя (воздух, заключённый между чешуйками, обладает наилучшими термоизоляционными свойствами [1]), и обильная липидная мантия рогового слоя. Липиды кожного покрова играют ключевую роль в формировании водного барьера, препятствуя трансэпидермальной потере воды и обеспечивая водонепроницаемость эпидермиса. Кроме того, липиды составляют особый межклеточный матрикс, который выполняет роль цементирующего вещества и обеспечивает целостность кожи [11]. Липидная мантия на поверхности эпидермиса встречалась не у всех животных. В I группе число особей, имеющих липидную мантию, составило 56,25 %, во II группе – 64,28 %. Однако липидный слой эпидермиса животных «чистых» генотипов отличался большей равномерностью, однородностью и суда-нофилией (Рисунок 1, 2).

Таблица 1 – Морфофункциональные показатели эпидермиса хрячков полтавской мясной породы различных генотипов, (M±m)

|

Показатель |

Генотип |

|

|

животные, полученные «в чистоте» |

животные, полученные методом «прилития крови» финского ландраса |

|

|

I группа, (n=16) |

II группа, (n=14) |

|

|

Толщина эпидермиса, мкм |

79,38±4,12 |

81,11±2,91 |

|

Lim (R) |

48,94-99,15 (50,21) |

60,88-109,01 (48,13) |

|

M-tm÷M+tm |

70,59÷88,17 (17,58) |

74,82÷87,4 (12,58) |

|

Cv,% |

20,77 |

13,43 |

|

Длина выступов эпидермиса, мкм |

95,93±3,36 |

96,38±3,1 |

|

Lim (R) |

67,7-118,72 (51,02) |

75,72-121,04 (45,32) |

|

M-tm÷M+tm |

88,76÷103,1 (14,34) |

89,68÷103,08 (13,4) |

|

Cv,% |

14,02 |

12,04 |

|

Толщина рогового слоя (внешнего слоя эпидермиса), мкм |

17,42±1,02 |

20,16±1,17 |

|

Lim (R) |

12,46-26,29 (13,83) |

14,2-27,69 (13,49) |

|

M-tm÷M+tm |

15,25÷19,59 (4,34) |

17,63÷22,7 (5,07) |

|

Cv,% |

23,36 |

21,78 |

|

Толщина рогового слоя по отношению к толщине эпидермиса,% |

21,95±1,82 |

24,85±1,01 |

|

Lim (R) |

15,48-46,41 (30,93) |

19,44-32,16 (12,72) |

|

M-tm÷M+tm |

19,29÷27,06 (7,77) |

22,59÷26,96 (4,37) |

|

Cv,% |

31,41 |

15,29 |

|

Толщина внутренних подлежащих слоёв эпидермиса, мкм |

61,96±3,14 |

60,95±2,2 |

|

Lim (R) |

35,47-79,86 (44,39) |

46,31-81,89 (35,58) |

|

M-tm÷M+tm |

57,76÷71,13 (13,37) |

56,24÷65,79 (9,55) |

|

Cv,% |

25,24 |

13,55 |

|

Соотношение внешнего и внутренних подлежащих слоёв эпидермиса |

0,28±0,015 |

0,33±0,017 ⃰ |

|

Lim (R) |

0,18-0,38 (0,2) |

0,24-0,46 (0,22) |

|

M-tm÷M+tm |

0,24÷0,31 (0,07) |

0,29÷0,37 (0,08) |

|

Cv,% |

22,5 |

20,3 |

* - вероятность разницы между группами р≤0,05.

Рисунок 1 – Эпидермис хрячков полтавской мясной породы, полученных «в чистоте» в возрасте достижения живой массы 100 кг (вертикальный срез х 400). (Окраска судан III и гематоксилин Караччи): а – роговой слой с липидной мантией

Рисунок 2 – Эпидермис хрячков полтавской мясной породы, полученных «прилитием крови» финского ландраса в возрасте достижения живой массы 100 кг (вертикальный срез х 400). (Окраска судан III и гематоксилин Караччи): а – роговой слой с липидной мантией

Большее количество животных с липидной мантией и неравномерность её расположения могут свидетельствовать о нестабильности структуры рогового слоя, который, видимо, подвержен деструктивным изменениям у хрячков с кровью финского ландраса.

Эти отличия в структуре рогового слоя указывают на его различную защитную, метаболическую и регуляторную функции, что отражает, видимо, генотипические различия.

Внутренние подлежащие слои эпидермиса хорошо развиты у всех хрячков, но их общая толщина у животных с кровью финского ландраса не существенно уступает показателю животных, полученных «в чистоте», на 1,01 мкм или 1,63 %. Однако при сопоставлении с толщиной рогового слоя (внешнего слоя) установлено достоверное преимущество толщины внутренних подлежащих слоёв эпидермиса хрячков, полученных «в чистоте». Полученная разница в соотношениях внешнего и внутренних слоёв эпидермиса между хрячками разных генотипов составила 15,15 % (р≤0,05).

Внутренние подлежащие слои эпидермиса хрячков, полученных «в чистоте», являются наиболее физиологически активными слоями, в большей степени подвергаются функциональным нагрузкам и более широко участвуют в приспособлении, о чём свидетельствует наибольший установленный показатель коэффициента вариации (Cv). У животных с кровью финского ландраса основная функциональная нагрузка приходится на роговой слой.

Однофакторный дисперсионный анализ позволил установить достоверное влияние прилития крови финского ланд-раса на соотношение рогового (внешнего) и внутренних подлежащих слоёв эпидермиса (F=5,12, p=0,032). Влияние организованного фактора на признак составило 15,45 %.

Изученные показатели всех слоёв эпидермиса у хрячков полтавской мясной породы имели значения изменчивости, не превышающие 33 %, что свидетельствует об однородности полученных результатов. Установлено, что показатели эпидермиса хрячков полтавской мясной породы в основном имеют средний уровень варьирования (Cv).

В то же время прилитие крови финского ландраса приводит к значительному снижению изменчивости по всем изученным показателям эпидермиса, но способствует смещению размаха изменчивости и доверительного интервала в сторону увеличения вариант. Такое смещение в данном случае может указывать на несоответствие между физиологическим состоянием организма и внешними факторами. В результате этого защитные системы организма испытывают большую функциональную нагрузку.

У животных, «полученных в чистоте», минимальные и максимальные варианты совокупности значительно ниже, несмотря на больший размах вариации (R). Нижние границы доверительных интервалов средних у хрячков этой группы ниже, а верхние границы – практически находятся на одном уровне (за исключением показателя толщины внутренних подлежащих слоёв эпидермиса), что указывает на значительные резервы увеличения защитных свойств организма в случае отбора из стада особей этого класса.

Заключение. Результаты исследования эпидермального барьера кожи свиней полтавской мясной породы позволили установить отличия в её морфофункциональных особенностях у животных разного генотипа.

Использование метода «прилитие крови» для создания новых линий и семейств свиней, вызывает неблагоприятные изменения в показателях эпидермального барьера кожи. У хрячков нового генотипа отмечается напряжение функциональной активности защитных факторов эпидермального барьера при их некоторой дестабилизации. В тоже время необходимо обратить внимание на значительные возможности защиты эпидермального барьера кожи у отдельных животных полтавской мясной породы, полученных в чистоте, и активнее включать их в селекционный процесс с целью получения более крепких и устойчивых к действию данных природно-технологических факторов особей.

Резюме

Накопление знаний о строении и функциях эпидермиса даст возможность решать важнейшие практические задачи формирования продуктивности и здоровья животных. Исследование проведено на двух породных группах: 1) хрячки, полученные «в чистоте», 2) хрячки, полученные с «прилитием крови» финского ландраса. Исследования были проведены при достижении животными живой массы 100 кг и проведении «контрольного убоя». Результаты исследования эпидермального барьера кожи свиней полтавской мясной породы позволили установить достоверные отличия в соотношении основных слоёв эпидермиса у животных разного генотипа. При этом влияние генотипа составило 15,45%. Животные с кровью финского ландраса имеют более низкие биологические возможности к жизнедеятельности в данных природно-климатических и технологических условиях, то есть менее перспективны для дальнейшей селекционной работы.

Список литературы Морфофункциональные особенности эпидермального барьера кожи свиней полтавской мясной породы в зависимости от генотипа

- Иванов, И. Ф. Цитология, гистология, эмбриология / И.Ф. Иванов, П.А. Ковалевский. - М.: Изд. «Колос», 1976. - 448 с.

- Кацы, Г.Д. Атлас кожи / Г.Д. Ка-цы. - Луганск: Изд. «Элтон-2», 2013. - 96 с.

- Кацы, Г.Д. Кожа млекопитающих: теория и практика / Г.Д. Кацы. - Луганск: Изд. «Русь», 2000. - 144 с.

- Кацы, Г.Д. Морфо-физиологическая оценка животных / Г.Д. Кацы. - Луганск: Изд. ООО «Полиграфический центр «Максим»», 2011. -103 с.

- Мурашкин, Н.Н. Барьерные свойства кожи в норме и в патологии / Н.Н. Мурашкин, Э.Т. Амбарчан, Р.В. Епишев, А.И. Материкин // Педиатрия. - 2015. - Т. 94. - № 6. - С. 165-169.

- Соколов, В.Е. Кожный покров млекопитающих / В.Е. Соколов. - М.: Изд. «Наука», 1973. - 478 с.

- Староверова, И. Н. Особенности кожно-волосяного покрова пушных зверей (норок, песцов, лисиц) в постнатальном онтогенезе: диссертация на соискание учёной степени доктора биол. наук 03.01.04, 03.03.01 / Староверова Ирина Николаевна. - Москва, 2011. - 314 с.

- Утц, С.Р. Методы не инвазивной оценки барьерных свойств кожи / С.Р. Утц, А.В. Каракаева, Е.М. Галкина // Саратовский научно-медицинский журнал. - 2014. - Т. 10. - № 3. - С. 512-517.

- Эрнандес, Е. Липидный барьер кожи и косметические средства / Е. Эрнан-дес, А. Марголина, А. Петрухина // Косметика и медицина. - 2005. - № 6. - С. 35-38.

- Danby, S.G. New understanding of atopic dermatitis: the role of epidermal barrier dysfunction and subclinical inflammation / S.G. Danby, M.J. Cork // J. Clin. Dermatol. -2010. - Vol. 1 (2). - P. 33-46.

- Madison, K.C. Barrier function of the skin: «la raison d'etre» of the epidermis / K.C. Madison // J. Invest Dermatol. - 2003. -V. 121. - Р. 231-241.