Морфогенез Тунгирской котловины (Северо-Восточное Забайкалье)

Автор: Выркин Владимир Борисович, Кобылкин Дмитрий Владимирович

Журнал: Природа Внутренней Азии @nature-inner-asia

Рубрика: География

Статья в выпуске: 2 (11), 2019 года.

Бесплатный доступ

Впервые дано краткое обобщенное геоморфологическое описание Тунгирской котловины, являющейся одним из крайних северо-восточных звеньев отрицательных форм рельефа Олекминской области среднегорий Центрального и Восточного Забайкалья. Приведены основные морфометрические показатели котловины с выделением в ее пределах трех относительно самостоятельных (Сивилукской, Черемной и Гульской) котловин и в то же время объединенных в единую систему посредством существования речной сети бассейна р. Тунгир. Охарактеризованы основные особенности геологического строения котловины с указанием пород, участвующих в формировании и развитии рельефа. На основе созданной классификации экзогенных процессов рельефообразования суши и разработанных принципов их картографирования составлена карта распространения современных процессов морфогенеза среднего масштаба и дано краткое описание характера развития котловины под действием экзогенных процессов в настоящее время. Выявлено преобладание флювиальных, криогенных и криогенно-склоновых процессов в современном морфогенезе котловины. Отмечены черты развития в пределах котловины явлений, свойственных рельефообразованию и формированию основных черт маревых ландшафтов, присущих Дальнему Востоку.

Рельеф, котловина, забайкалье, тунгирская котловина, процессы рельефообразования, морфогенез

Короткий адрес: https://sciup.org/148317151

IDR: 148317151 | УДК: 551.4 | DOI: 10.18101/2542-0623-2019-2-87-94

Текст научной статьи Морфогенез Тунгирской котловины (Северо-Восточное Забайкалье)

Изучение формирования и современного развития рельефа является необходимым звеном познания эволюции земной поверхности. Важное место в морфологии Забайкалья (Республика Бурятия и Забайкальский край) занимают котловины, площадь которых составляет около 30% их территории [Томских, 2006]. Здесь преобладают котловины забайкальского типа, представляющие собой наложенные на кристаллический фундамент мезозойские прогибы, в структуре которых представлены сбросы, надвиги и синклинальные изгибы.

Исследование рельефа и особенностей его развития в котловинах весьма существенно для решения задач рационального природопользования при освоении территорий и оценки геоморфологического риска, а также в целях анализа перспектив разведки и добычи различных полезных ископаемых. Одной из таких форм в Северо-Восточном Забайкалье является слабо изученная в геоморфологическом отношении Тунгирская котловина. Предлагаемая статья позволяет, с нашей точки зрения, хотя бы частично восполнить этот пробел в знаниях о современном экзогенном морфогенезе региона.

Материалы и методы исследования

В основу данной работы положены результаты натурных полевых исследований рельефа и процессов морфогенеза, проведенных В. Б. Выркиным в 90-х гг. XX в. в Северо-Восточном Забайкалье, анализ опубликованных материалов Я. А. Маке-рова, В. Н. Сукачева, Ю. Г. Симонова и др. Появившиеся в последнее время данные космических съемок и разработанные методы их геоинформационной обработки и интерпретации позволили существенно дополнить наши знания о морфологии рельефа, современном состоянии и развитии этого региона.

Для изучения экзогенных процессов были использованы материалы разновременной космической съемки Landsat 5 с синтезированием каналов 7, 5, 4. Для исследования привлекались также данные радарной топографической съемки SRTM (Shuttle radar topographic mission) с построением на ее основе карт крутизны склонов и абсолютной высоты рельефа. Анализ полученных слоев производился в программном пакете Map Info Professional.

Результаты исследования и их обсуждение

Тунгирская котловина расположена на северо-востоке Забайкалья в пределах нагорья Олекминский Становик и обрамлена средневысотными хребтами — с северо-запада Тунгирским, а с юго-востока Западным Люндором, Гульским, Уконником, Бухтинским и Черёмным. Первым исследователем, обратившим внимание на морфологию хребтов этой части Олекминского Становика и описавшим основные орографические элементы этого региона, был Я. А. Макеров (1912). В это же время в верхней части бассейна р. Тунгир, включая юго-западную часть Тунгирской котловины, проводил ботанические исследования В. Н. Сукачев (1912). Комплексные физико-географические и детальные геоморфологические исследования в пределах котловины, к сожалению, не проводились.

Юго-западной границей котловины является приустьевая часть левого притока Тунгира р. Сайбачи, где его долина резко расширяется, превращаясь в часть котловины. Северо-восточная часть котловины заканчивается в приустьевой части

В. Б. Выркин, Д. В. Кобылкин Морфогенез Тунгирской котловины (Северо-Восточное Забайкалье)

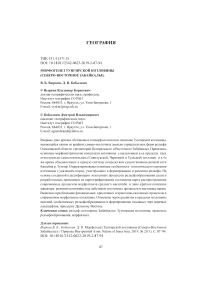

р. Гуля, где Тунгир, пересекая невысокую перемычку с соседней Ненюгинской котловиной, резко меняет свое направление с восточного на северное. Котловина вытянута с юго-запада на северо-восток на 110 км, имея ширину от 5 до 18 км (рис. 1). Абсолютная высота днища составляет 550–750 м. Котловина имеет очень пологие склоны, постепенно переходящие в широкие долины с ровным, почти плоским рельефом (0–3°). В рельефе днища выделяются разные уровни пойм и две надпойменные террасы [Сукачев, 1912]. Фрагменты второй надпойменной террасы иногда постепенно, но чаще резко переходят в склоны Тунгирского хребта. Поверхность днища котловины в целом имеет слабый уклон от подножья Тун-гирского хребта к основной реке, тяготеющей в своем течении к правому борту, составленному склонами хребтов Уконник, Бухтинский и Гульский. Река Тунгир в двух местах отклоняется от своего магистрального направления течения и пересекает скалистые отроги хребтов Уконник и Черёмный («Мадьярская петля»).

Рис.1. 3d-модель рельефа Тунгирской котловины и ее горного обрамления.

Составляющие элементы котловины: 1 — Сивилукская, 2 — Черёмная, 3 — Гульская

По морфологическим параметрам единую Тунгирскую котловину можно разделить на три относительно самостоятельные котловины: Сивилукскую (верхнюю), Черёмную (среднюю) и Гульскую (нижнюю), отличающихся некоторыми чертами строения рельефа. Названия котловин нами даются по названию основных притоков Тунгира, впадающих в него в этих фрагментах котловины.

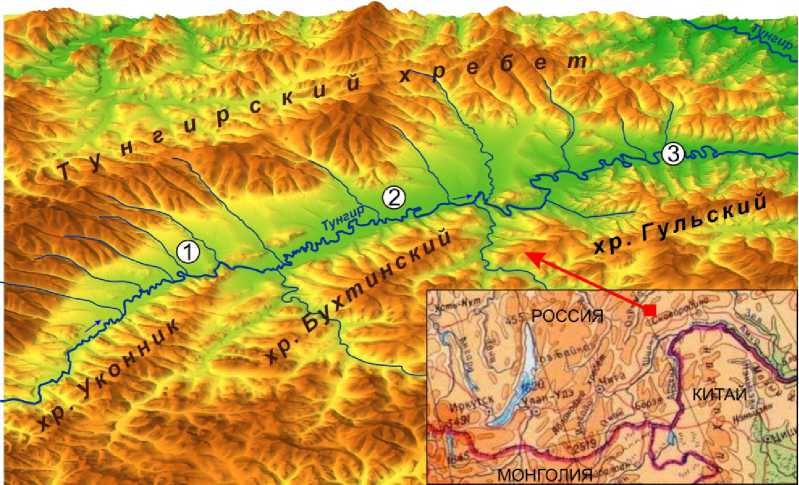

Осадочное выполнение котловины — это преимущественно верхнеюрские и отчасти нижнемеловые терригенные отложения — песчаники, алевролиты, аргиллиты и конгломераты. Встречаются также туфогенные породы — туффиты с подчиненным количеством туфопесчаников и туфоконгломератов (рис. 2)1. По долине Тунгира особенно широко представлены четвертичные аллювиальные отложения — пески, галечники, глины, иногда оторфованные, характеризующиеся значительными фациальными изменениями как по простиранию, так и по разрезу. Мощность пойменного аллювия обычно составляет несколько метров. Фрагментарно встречаются озерные осадки суглинистого, супесчаного и песчаного состава. Участки их распространения представляют собой интенсивно заболоченные мари, развитые в обширных долинных расширениях и по бортам котловины. Долины-мари имеют заболоченные днища с мелкобугристым рельефом. При медленном течении переувлажненного грунта образуются отложения с невыдержанными и несортированными горизонтами из мелкозернистых и грубообломочных, в основном щебнистых фракций. В виде линзовидных прослоев в них присутствует песчано-гравийно-галечный материал — продукт перемыва осадков временными русловыми потоками. При движении вниз по течению мари постепенно переходят в типичные поймы. В долинах появляются русловой транзит наносов, следовательно, и предпосылки для образования остаточных, реже остаточно перемещенных, россыпей2. Прилегающие к котловине горные склоны хребтов Тунгирского, Бухтинского, Гульского и Уконника сложены преимущественно протерозойскими и палеозойскими гранитоидами.

Ландшафты днища Тунгирской котловины представлены долинными ернико-выми и долинными травяно-сфагновыми марями3, которые занимают обширные пространства днища котловины и долин небольших притоков, в основном левых. Фрагментарно встречаются небольшие участки лиственничников. Ерники из березы кустарниковой приурочены к лучше дренированным, не чрезмерно заболоченным местоположениям, где торфообразовательный процесс отсутствует.

Тунгирская котловина является ярким примером широкого распространения марей, под которыми вслед за Ю. Г. Прозоровым (1961) и Ю. Г. Симоновым (1964, 1972) нами понимается специфический ландшафт равнин Дальнего Востока и Забайкалья, представленный болотами, ерниками и заболоченными лиственничными лесами, развивающимися в условиях развития многолетнемерзлых горных пород.

В геоморфологическом отношении их разделяют на водораздельные и долинные (1972). Водораздельные мари, характеризующиеся пологими и очень пологими склонами, обычно относят к солифлюкционным образованиям, а долинные — к аллювиальным. Однако, как показали исследования Ю. Г. Симонова (1964, 1972), мари в долинах отличаются от типичных пойм. На них обычно нет следов блуждания русел, стариц, береговых валов и притеррасных понижений, а преобладают формы мерзлотного рельефообразования, поэтому Ю. Г. Симонов предложил называть данный процесс долинной солифлюкцией. Переход марей к типичному аллювию не имеет резкой границы, а образует зону одновременного присутствия черт аллювия и маревого осадконакопления. Эта особенность вносит осложняющий эффект в процедуру картографирования процессов рельефообразова ния из-за неясности

В. Б. Выркин, Д. В. Кобылкин Морфогенез Тунгирской котловины (Северо-Восточное Забайкалье) границ, разделяющих участки распространения флювиального и склонового классов морфогенеза.

Рис. 2. Схема геологического строения Тунгирской котловины (составлена с использованием Геологической карты СССР. Листы N-50-XVIII, N-51-XVII, N-51-XVIII. ВСЕГЕИ, 1964–1966 гг.) [Государственная… 2009]: 1 — современные аллювиальные отложения (галечники, пески, глины), 2 — средне-, верхнечетвертичные отложения (галечники, пески, супеси, суглинки), 3 — меловые базальты, 4 — юрские осадочные отложения (конгломераты, песчаники, алевролиты, аргиллиты), 5 — архей-протерозойские породы (граниты, порфиры, гнейсы, амфиболы), 6 — основные разломы, 7 — разломы предполагаемые, 6 — глубина фундамента впадины. А-Б — поперечный профиль рельефа котловины

С. С. Коржуев (1959), проводивший геоморфологические исследования в северозападной части Станового хребта и его южного обрамления, делит мари на четыре основных типа: лесные, кустарниковые, лугово-моховые и смешанные, или пятнистые. В пределах Тунгирской котловины преобладают мари кустарниковые и лугово-болотные бугристые [Сукачев, 1912]. Кустарниковые мари встречаются чаще на водораздельных каменистых пространствах с характерными мерзлотно-солифлюкционными формами микрорельефа. Лугово-болотные и пятнистые мари (сочетание болот, лугов и ерников) характерны для сильно заболоченных долин с наличием поймы и первой надпойменной террасы.

Главным морфологическим элементом Тунгирской котловины являются формы криогенного происхождения, развитых на плоских участках незаливаемых в паводки междуречных пространств. Наиболее выразительны среди этих форм бугры-могильники, которые по характеру морфологии и особенностям развития относятся к формам криогенеза, обязательно присутствующим только при наличии многолетнемерзлых пород и поэтому являющихся прямыми индикаторами развития таких толщ [Гравис, 1971]. Они характеризуются следующими размерами: диаметр достигает 4–6 м, а высота 0,5–1 м. Процесс их развития определяет общий облик поверхности, отличающийся господством бугристого болотно-лугового комплекса растительных формаций, иногда осложненного формированием ерниковых ассоциаций на пологих склонах котловины.

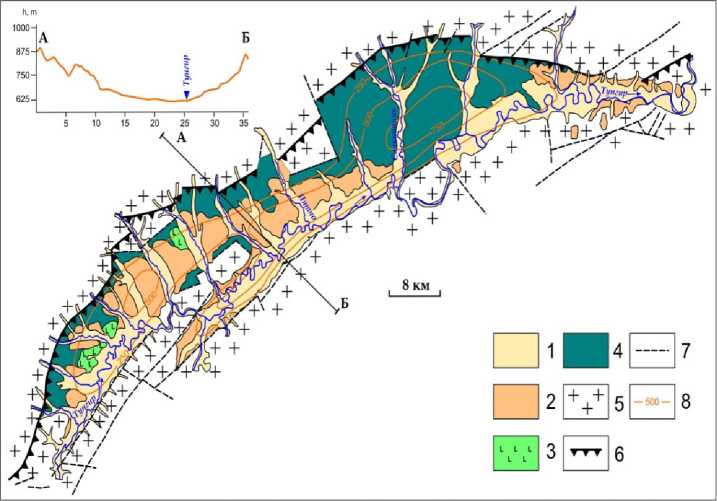

На основе разработанных принципов и методов картографирования процессов экзоморфогенеза [Выркин, 2008] составлена карта ведущих современных экзогенных процессов Тунгирской котловины в масштабе 1:200 000 (рис. 3). При создании этой карты использовался принцип наложения ареалов процессов на характеристику форм рельефа, видимых из космоса. Современное экзогенное рельефообразование в котловине представлено тремя классами ведущих процессов (по классификации В. Б. Выркина [1986]): флювиального, криогенно-склонового и криогенного. Около половины территории котловины подвержены воздействию криогенно-склоновых процессов, а флювиальные и криогенные процессы преобразуют рельеф примерно в равной степени, т. е. занимая по % площади.

Рис. 3. Карта и диаграмма распространения ведущих современных экзогенных процессов рельефообразования и форм рельефа Тунгирской котловины

1 — криогенно-склоновые процессы: а — очень пологих склонов котловины и предгорных шлейфов; б — пологих склонов внутрикотловинных останцов и отрогов; 2 — криогенные процессы плоского рельефа надпойменных террас, высоких пойм и древних шлейфов; 3 — флювиальные процессы русел и низких пойм плоской озерноаллювиальной равнины

Основная геоморфологическая роль флювиальных процессов заключается в формировании широкопойменного типа русла с песчано-галечным аллювием, который на отдельных отрезках сменяется врезанным и адаптированным руслом. Криогенные

В. Б. Выркин, Д. В. Кобылкин Морфогенез Тунгирской котловины (Северо-Восточное Забайкалье) процессы обусловливают развитие форм микрорельефа, таких как бугры-могильники, морозобойные полигоны и пятна-медальоны. Криогенно-склоновые процессы образуют в основном формы долинной солифлюкции [по Ю. Г. Симонову, 1964] без ярко выраженной дифференциации на медленную солифлюкцию, дефлюкцию и плоскостной смыв.

Заключение

Тунгирская котловина характеризуется ярко выраженной асимметрией, что в целом является типичной чертой котловин забайкальского типа. Асимметрия процессов морфогенеза обусловлена в первую очередь тектоническим перекосом поверхности котловины, когда река Тунгир прижата к ее юго-восточному борту, а со стороны Тунгирского хребта полого наклонена к реке. Левобережье Тунгира, составляющее преобладающую часть ее днища,— арена совместного функционирования криогенно-склоновых, криогенных и флювиальных процессов. В структурнопроцессном отношении она аналогична котловинам восточного фланга Байкальского рифта (Чарской и Токкинской), хотя и резко отличается от них ярко выраженной асимметрией. В целом пространственная структура процессов современного морфогенеза котловины весьма мозаична, хотя и состоит всего из трех ведущих классов, что связано с морфологией днища, обусловленной сложившейся на протяжении длительного времени тенденцией к дифференцированному неотектоническому развитию отдельных ее фрагментов.

Авторы статьи искренне благодарят Т. Н. Тужикову за помощь в проведении полевых исследований и составлении карты современных экзогенных процессов рельефообразования.

Список литературы Морфогенез Тунгирской котловины (Северо-Восточное Забайкалье)

- Выркин В. Б. Классификация экзогенных процессов рельефообразования суши // География и природные ресурсы. 1986. № 4. С. 20-24.

- Выркин В. Б. Современные экзогенные процессы рельефообразования: картографирование, анализ структур, районирование // География и природные ресурсы. 2008. № 4. С. 123-129.

- Гравис Г. Ф. Сезонные бугры пучения как индикатор многолетнемерзлых горных пород // Геокриологические исследования. Якутск: Якут. кн. изд-во, 1971. С. 23-32.

- Коржуев С. С. Геоморфология северо-западной части Станового хребта и ее южного обрамления // Труды Института географии АН СССР. 1959. Т. 78. С. 74-123.

- Макеров Я. А. Геологические исследования в бассейнах рек Амазара, Белого и Черного Урюмов и в верховьях рек Олекмы, Тунгира и Нюкжи // Геологические исследования в золотоносных областях Сибири. Амурско-Приморский золотоносный район. СПб., 1912. Вып. 14. С. 33-100.

- Прозоров Ю. С. Болота маревого ландшафта Средне-Амурской низменности. М.: Изд-во АН СССР, 1961. 123 с.

- Симонов Ю. Г. Долинные мари - региональный тип долин Забайкалья и Дальнего Востока // Записки Забайк. отд. ГО СССР. Чита, 1964. Вып.XXIV С. 50-57.

- Симонов Ю. Г. Региональный геоморфологический анализ. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972. 251 с.

- Сукачев В. Н. Растительность верхней части бассейна р. Тунгир Олекминского округа Якутской области (Фитосоциологический очерк). СПб., 1912. 287 с.

- Томских А. А. Межгорные котловины Забайкалья: географические аспекты освоения и охраны окружающей среды. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2006. 154 с.