Морфологические изменения слизистой оболочки при травматических повреждениях верхнечелюстного синуса

Автор: Кошель Иван Владимирович, Сирак Сергей Владимирович, Щетинин Евгений Вячеславович, Сирак Алла Григорьевна

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 2 т.24, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты патоморфологического исследования по изучению особенностей посттравматических процессов в слизистой оболочке верхнечелюстного синуса в эксперименте на животных. Установлено, что перелом костных стенок верхнечелюстного синуса барана вызывает развитие альтеративно-экссудативного воспаления слизистой оболочки пазухи, которое выражается в формировании отёка на сразу после травмы с последующим его нарастанием вплоть до седьмых суток. В более отдаленные сроки - спустя 4 недели после травмы в слизистой оболочке преобладают в хронические формы посттравматического процесса с признаками метаплазии многорядного эпителия в многослойный плоский и гиперфункцией собственных желёз пазухи.

Травма, верхнечелюстной синус, слизистая оболочка

Короткий адрес: https://sciup.org/143177105

IDR: 143177105

Текст научной статьи Морфологические изменения слизистой оболочки при травматических повреждениях верхнечелюстного синуса

Введение. Нарушение целостности верх- нечелюстного синуса является широко распространённой самостоятельной патологией, сопровождающей, в силу анатомических особенностей строения, различные типы переломов костей скуло-орбито-верхнечелюстного комплекса. Так, при переломах костей средней зоны лица различной этиологии в подавляющем большинстве случаев встречаются повреждения стенок верхнечелюстного синуса [1, 2, 3]. Однако, в тактике лечения пациентов с травматическими повреждениями костей средней зоны лица, данная нозология часто отодвигается на второй план, а то и вовсе не учитывается. Ряд авторов отмечают значительную возможность инфицирования верхнечелюстного синуса, поскольку в 20% случаев, даже в клинически здоровом синусе, имеется бактериальный рост, наличие же микрофлоры при травме гайморовой пазухи, выявлено почти во всех исследованиях [4, 5]. Недооценка этих факторов, как правило, влечет за собой ошибки в диагностике и лечении больных с травмами средней зоны лица, что приводит к грубым деформациям и функциональным нарушениям - возникают диплопия, затрудненное носовое дыхание, развиваются дакриоциститы, риниты, а также снижается качество пережевывания пищи [6, 7]. Очевидна необходимость углубленного изучения проблемы травматических повреждений верхнечелюстного синуса и в организационном плане, и в совершенствовании лечебной тактики на различных этапах медицинской реабилитации, позволяющих повысить положительные исходы, получить более высокие функциональные и эстетические результаты, сократить сроки реабилитации больных [8, 9, 10]. Между тем, нет достаточного количества работ, в которых при лечении больных с острой травмой средней зоны лица были бы изучены и учтены причины и пути развития посттравматических воспалительных процессов верхнечелюстного синуса [11, 12].

Основой изучения нозологической формы является детальное исследование морфологических изменений на всех этапах развития патологического процесса. Однако, в литературе отсутствуют данные о морфологических изменениях в повреждённых верхнечелюстных пазухах. Можно лишь предположить, что в верхнечелюстном синусе в этот период может развиваться реактивное острое серозное воспаление, но патологоанатомического или морфологического подтверждения этого процесса в литературе нами не обнаружено.

Цель исследования - определить особенности посттравматических патоморфологических процессов в слизистой оболочке верхнечелюстного синуса в эксперименте.

Материал и методы исследования. Для изучения анатомо-морфологического строения верхнечелюстной пазухи, формирования и обоснования экспериментальной модели травмы гайморовой пазухи использовали 16 баранов в возрасте от трех до четырех лет (взрослые животные).

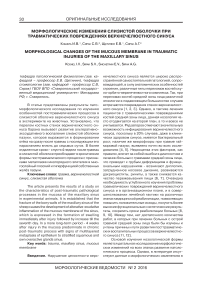

В основной группе (12 животных) экспериментальную модель травмы формировали под общим внутримышечным наркозом 2% раствора ксилазина гидрохлорида и 2% раствора кетамина гидрохлорида из расчета веса животного (0,15 мл на 1 кг) наружным доступом (рис. 1-а) остеотомии верхней челюсти по Ле-Фор I с последующим выполнением сагиттальных распилов до обнажения слизистой оболочки верхнечелюстного синуса (рис. 1-б). В контрольной группе (4 животных) объектом исследования являлась слизистая оболочка интактной гайморовой пазухи.

Животные обеих групп содержались в одинаковых условиях на обычной диете и не подвергались каким-либо лечебным мероприятиям. Забор материала осуществлялся под общим наркозом. В ходе повторного хирургического вмешательства через 3, 7 суток, 1 и 2 месяца выпиливали костные фрагменты в оперированной ранее области вместе со слизистой оболочкой верхнечелюстного синуса. Выделенные блоки фиксировали в 10% нейтральном формалине, декальцинировали в трилоне-Б и подвергали стандартной гистологической обработке с заливкой в парафин. Срезы толщиной 8-10 мм окрашивали гематоксилин-эозином, по Ван-Гизон, альциановым синим и по Маллори.

Выбор в качестве экспериментальной модели верхней челюсти барана обусловлен следующими причинами: большой объем доступной ткани в области исследования, простота содержания и низкий уровень агрессии животного, типичный вид животных для региона Северного Кавказа, высокий регенераторный потенциал донорских зон, позволяющий в соответствии с законом РФ «О защите животных от жестокого обращения» и Болонской конвенции (1999) не умерщвлять животное при заборе материала. Эксперимент на животных проведен в соответствии с принципами надлежащей лабораторной практики (Национальный стандарт «Принципы надлежащей лабораторной практики» ГОСТ Р 53434-2009) и положительным заключением этического комитета СтГМУ №39 от 16.04.2014. Исследование осуществлено в рамках Государственного задания Министерства здравоохранения Российской Федерации для ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации по осуществлению научных исследований и разработок по теме: «Регенерация тканей челюстно-лицевой области» от 14.01.2014 №302/09 совместно с Всероссийским НИИ овцеводства и козоводства (г. Ставрополь).

Материалы исследования подвергнуты математической обработке на персональном компьютере с помощью пакетов статистических программ Exel 2007, Statistica for Windous 5.0. Для сопоставления двух, трех или более эмпирических распределений одного и того же признака использовали непараметрические методы, альтернативные параметрическому критерию Стьюдента: W-критерий Уилкоксона, χ2 - критерий Пирсона, U-критерий Манна-Уитни, а также коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

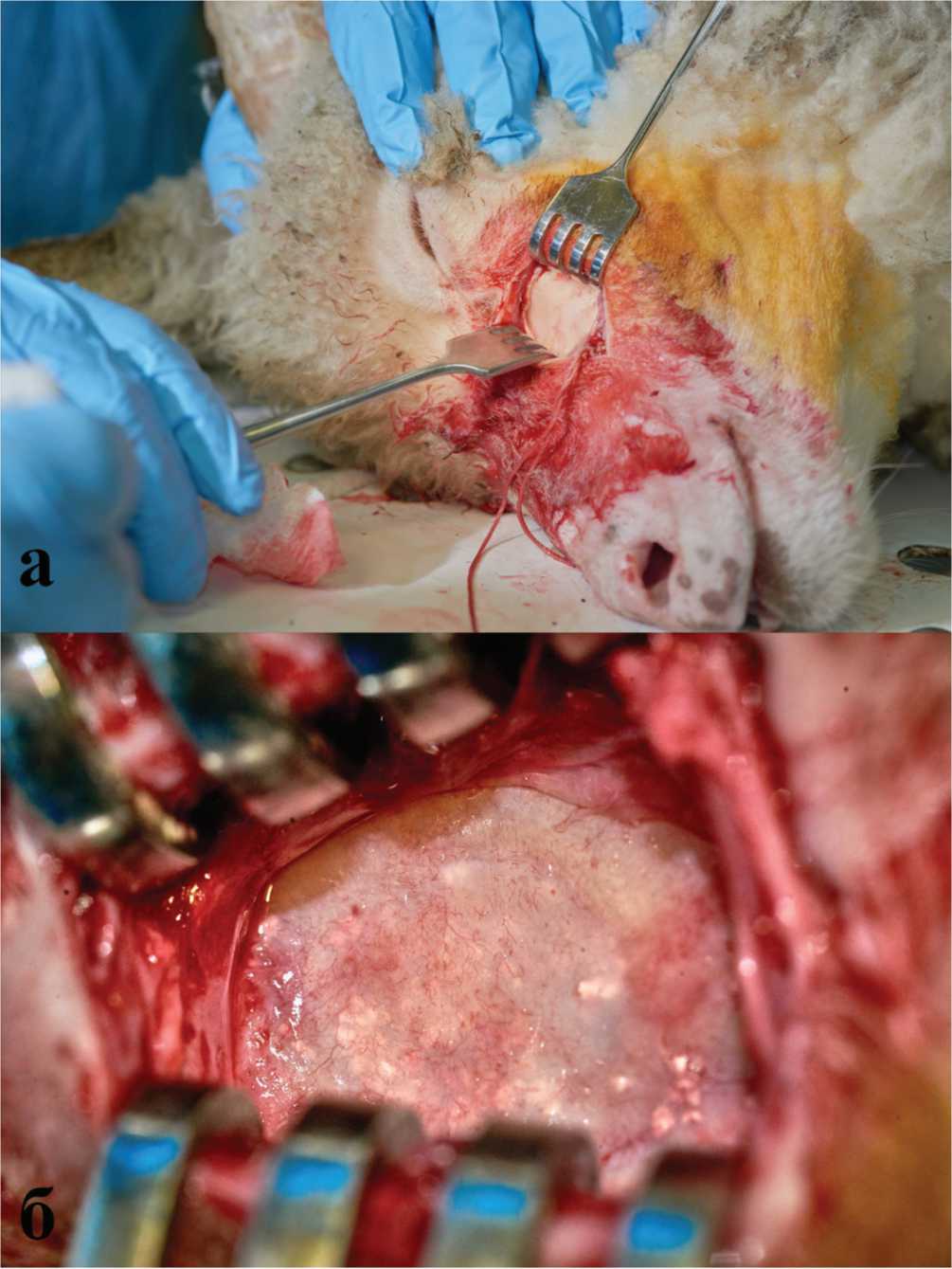

Результаты исследования и их обсуждение. В тканевых структурах верхнечелюстного синуса на 3 сутки после нанесения травмы в основной группе по сравнению с контрольной (рис. 1 – а) имеются существенные различия. В собственной пластинке слизистой оболочки основной группы регистрируются сосудистые расстройства (стазы, сладжи, очаги кровоизлияний). Отмечено выраженное увеличение периваскулярных пространств, фрагментация соединительной ткани. Среди элементов соединительной ткани определяется клеточная инфильтрация с преобладанием нейтрофильных лейкоцитов. Высота эпителия 18,2±1,4 мкм, соотношение реснитчатых 161,6±6,5 и бокаловидных эпителиоцитов 9,8±3,2 в 1 мм (1:16), без значительных изменений по сравнению с контролем (р>0,05). На третьи сутки собственная пластинка слизистой оболочки пазухи на всём протяжении отёчная, сосуды полнокровны. Отмечается десквамация эпителиальных клеток слизистой оболочки. В просвете пазухи среди слизи видны немногочисленные полиморфноядерные лейкоциты и слущенный эпителий. Резко увеличивается секреция желёз собственного слоя слизистой оболочки. В очагах кровоизлияний выявляются зёрна гемосидерина. Собственная пластинка инфильтрирована полиморфноядерными лейкоцитами (рис. 1 - б).

На седьмые сутки эксперимента преобладает равномерная инфильтрация стромы лимфоцитами и макрофагами. Просвет сосудов расширен. Фрагментация соединительнотканных элементов сохранена. В эпителии пазухи форми-

Рис. 1. Экспериментальное моделирование травмы верхнечелюстного синуса у экспериментального животного. Обозначения: а - формирование наружного доступа к передней стенке верхнечелюстного синуса, б - внешний вид слизистой оболочки верхнечелюстного синуса.

Рис. 2. Микрофото слизистой оболочки верхнечелюстного синуса животных контрольной (а) и экспериментальной групп на 3-и (б), 7-е (в) и 30-е (г) сутки эксперимента. Обозначения: а - эпителий слизистой оболочки верхнечелюстного синуса в норме, окраска гематоксилином и эозином. Ув. 200;

б - расширенные выводные протоки собственных желез со слизистым секретом, окраска альци-ановым синим. Ув. 100;

в - отек собственной пластинки, расширенные просветы кровеносных и лимфатических сосудов, окраска по Маллори. Ув. 100;

г – метаплазия эпителия с частичной десквамацией, окраска по Ван-Гизон. Ув. 200.

руется подобие сосочковых выростов с фиброзом подлежащей ткани. Регистрируется отёк слизистой оболочки, нарушение боковых клеточных контактов, повышение секреции бокаловидных клеток и некроз некоторых участков мерцательного эпителия. В собственном слое слизистой оболочки наблюдается полнокровие сосудов и десквамация эпителия желёз собственного слоя слизистой оболочки (рис. 1 – в). Эпителиальные клетки железистых протоков набухшие, вакуолизированные. В просвете пазухи накапливается умеренное количество нейтрофилов и десквами-рованных эпителиальных клеток.

Спустя 4 недели после нанесения травмы многие эпителиоциты имеют признаки дистрофических изменений и некроза, лишь отдельные клетки сохранили реснички. Высота эпителиального пласта на всём протяжении понизилась до 11,7±2,1 мкм (Р<0,05). Базальная мембрана значительно утолщена, собственная пластинка сохраняет картину отёка в зоне, прилежащей к линии перелома стенки пазухи. Определяется скудная инфильтрация собственной пластинки нейтрофильными лейкоцитами и лимфоцитами. Регистрируются пролифераты фибробластов с формированием рыхлой соединительной ткани. Эти процессы ярче протекают в очагах старых обширных кровоизлияний. В зоне значительных повреждений эпителия отмечены выраженные полиповидные образования (рис. 1 - г) с частичной эпидермальной метаплазией и десквамацией эпителиального пласта. В слизистой оболочке пазухи обширные очаги десквамации реснитчатых эпителиоцитов. Определяется снижение секреторной активности бокаловидных клеток и уменьшение их количества. В собственных железах слизистой оболочкинаблюдается отёк с обтурацией просвета протоков секретом и деск-вамированным эпителием.

К 60 суткам на фоне исчезающей многоряд-ности мерцательного эпителия, регистрируются участки со снижением его высоты до 10,9±1,9 мкм (р<0,05). Выявлены признаки метаплазии многорядного эпителия в многослойный плоский. Количество бокаловидных клеток резко снижено по сравнению с контролем 4,3±1,41 мм (р<0,05). Снижение высоты эпителиального слоя обусловлено процессами воспаления и дегенеративно-дистрофическими изменениями слизистой оболочки. В собственной пластинке преобладает картина хронического воспаления с выраженной эозинофильной инфильтрацией. В собственных железах пазухи отмечены признаки гиперфункции.

Заключение. На основании полученных результатов установлено, что перелом костных стенок верхнечелюстного синуса барана вызывает развитие альтеративно-экссудативного воспаления слизистой оболочки пазухи, которое выражается в формировании отёка на сразу после травмы с последующим его нарастанием вплоть до седьмых суток. Отёк слизистой сопровождается гиперемией кровеносных сосудов с третьих по седьмые сутки и массовой инфильтрацией соединительной ткани лейкоцитами, причём, сначала преобладают нейтрофилы, а к седьмым суткам нарастает количество лимфоцитов и макрофагов. Спустя 4 недели после травмы наблюдается скудная инфильтрация соединительной ткани преимущественно эозинофилами, в то же время отмечены признаки репарации в виде формирования пролифератов фибробластов в очагах старых обширных кровоизлияний. Наиболее тяжёлые очаговые повреждения наблюдаются в зонах, непосредственно прилежащих к линии перелома, и на всей латеральной стенке. Здесь же проявляются адаптивные механизмы с признаками метаплазии многорядного эпителия в многослойный плоский. Как компенсаторно-приспособительную реакцию можно расценивать и гиперфункцию собственных желёз пазухи. Таким образом, при травме костных стенок верхнечелюстного синуса в его слизистой оболочке развивается выраженное альтеративно-экссудативное воспаление, которое переходит в хроническую форму к началу 4 недели посттравматического процесса.

Список литературы Морфологические изменения слизистой оболочки при травматических повреждениях верхнечелюстного синуса

- Григорьянц, Л.А. Показания и эффективность использования различных хирургических вмешательств при лечении больных с одонтогенным гайморитом, вызванным выведением пломбировочного материала в верхнечелюстной синус/Л.А.Григорьянц, С.В.Сирак, Р.С.Зекерьяев, К.Э.Арутюнян//Стоматология. -2007. -Т. 86. -№ 3. -С. 42-46.

- Сирак, А.Г. Морфофункциональные изменения в пульпе зубов экспериментальных животных при лечении глубокого кариеса и острого очагового пульпита с использованием разработанных ле-карственныхкомпозиций/А.Г.Сирак, С.В.Сирак//Современные проблемы науки и образования. -2013. -№2. -С. 44.

- Щетинин, Е.В. Патофизиологические аспекты регенерации лунки удаленного зуба в эксперименте/Е.В.Щетинин, С.В.Сирак, А.Б.Ходжаян, H.Г.Радзиевская, Г. Г. Петросян//Медицинский вестник Северного Кавказа. -2014. -Т. 9. -№ 3 (35). -С. 262-265. DOI: 10.14300/mnnc.2014.09073

- Grimm, W.D. Рrefabricated 3d allogenic bone block in conjunction with stem cell-containing subepithelial connective tissue graft for horizontal alveolar bone augmentations case report as proof of clinical study principles/W.D.Grimm, M.Plöger, I.Schau, M.A.Vukovic, E.V.Shchetinin, A.B.Akkalaev, A.V.Arutunov, S.V.Sirak//Medical News of North Caucasus. 2014; 9 (2): 175-178. DOI: 10.14300/mnnc.2014.09050

- Sirak, S.V. Clinical and morphological substantiation of treatment of odontogenic cysts of the maxilla/Sirak S.V., Arutyunov A.V., Shchetinin E.V., Sirak A.G., Akkalaev A.B., Mikhalchenko D.V.//Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. -2014. -Т.5. -№5. -C.682-690.

- Сирак, С.В. Диагностика, лечение и профилактика верхнечелюстного синусита, возникающего после эндодонтических вмешательств/С.В.Сирак, А.А.Слетов, М.В.Локтионова, В.В.Локтионов, Е.В.Соколова//Пародонтология. -2008. -№ 3. -С. 14-18.

- Сирак С.В. Способ субантральной аугментации кости для установки дентальных имплантатов при атрофии альвеолярного отростка верхней челюсти/С.В.Сирак, И.М. Ибрагимов, Б.А.Кодзоков, М.Г.Перикова//Патент на изобретение RUS 2469675 09.11.2011

- Сирак С.В. Способ лечения радикулярной кисты челюсти/Сирак С.В., Федурченко А.В., Сирак A.Г., Мажаренко Т.Г.//Патент на изобретение RUS 2326648 09.01.2007

- Grimm, W.D. Translational research: palatal-derived ecto-mesenchymal stem cells from human palate: a new hope for alveolar bone and craniofacial bone reconstruction/W.D.Grimm, A.Dannan, B.Giesenhagen, I.Schau, G.Varga, M.A.Vukovic, S.V.Sirak//International Journal of Stem Cells. -2014. -7(1). -P.23-29.

- Grimm, Dr.W.-D. Complex, three-dimensional reconstruction of critical size defects following delayed implant placement using stem cell-containing subepithelial connective tissue graft and allogenic human bone blocks for horizontal alveolar bone augmentation: a case report as proof of clinical study principles/Dr.W.-D.Grimm, M.Ploger, I.Schau, M.A.Vukovic, E.V.Shchetinin, A.B.Akkalaev, R.A.Avanesian, S.V.Sirak//Medical news of North Caucasus. -2014. -T. 9. -№ 2. -Р. 131-133.

- DOI: 10.14300/mnnc.2014.09037

- Mikhalchenko, D.V. Influence of transcranial electrostimulation on the osseointegration of dental implant in the experiment/Mikhalchenko D.V., Poroshin A.V., Mikhalchenko V.F., Firsova I.V., Sirak S.V.//Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. -2014. -T.5. -№ 5. С. -705-711.

- Sirak, S.V. Microbiocenosis of oral cavity in patients with dental implants and over-dentures/Sirak S.V., Avanesyan R.A., Akkalaev A.B., Demurova M.K., Dyagtyar E.A., Sirak A.G.//Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. -2014. -T.5. -№5. -С.698-704.