Морфологические изменения тканей в зоне операции при имплантации ксеноперикарда и полипропиленовой сетки в разные сроки после хирургического вмешательства

Автор: Калмин О.В., Никольский В.И., Федорова М.Г., Титова Е.В., Янгуразова Е.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Хирургия

Статья в выпуске: 4 т.8, 2012 года.

Бесплатный доступ

Цель: сравнительное изучение особенностей репаративных процессов при имплантации синтетических и биологических материалов в ткани брюшной стенки. Материал и методы. Гистологическими методами изучены образцы тканей от 15 половозрелых кроликов из области имплантации ксеноперикардиальной пластины и полипропиленовой сетки через 3, 6 и 12 месяцев после операции. Результаты. Установлено, что полипропиленовая сетка при имплантации ее в ткани передней брюшной стенки вызывает выраженный воспалительный ответ, а рост соединительной ткани вокруг нее не приводит к полному врастанию ее в окружающие ткани. Ксеноперикардиальная пластина вызывает менее выраженную воспалительную реакцию и лучше соединяется с собственной соединительной тканью. Заключение. Ксеноперикард является более предпочтительным материалом для использования в герниологии, чем синтетическая сетка, так как он обеспечивает большую механическую прочность передней брюшной стенки в отдаленные сроки после операции.

Ксеноперикард, морфологическая реакция, полипропиленовая сетка

Короткий адрес: https://sciup.org/14917642

IDR: 14917642

Текст научной статьи Морфологические изменения тканей в зоне операции при имплантации ксеноперикарда и полипропиленовой сетки в разные сроки после хирургического вмешательства

Адрес: Пензенская обл., с. Бессоновка, ул. Мира, 7а.

Тел.: 89875040963.

вых ворот, наиболее популярны полипропиленовые сетки. Они относительно доступны и обладают достаточной прочностью. Однако при использовании полипропиленовых сеток довольно часто возникают осложнения, связанные с развитием хронической воспалительной реакции в зоне операции, — протез инкапсулируется, становится подвижным, что может давать болевой синдром и приводить к рецидиву грыжи [2–4]. Проблем, возникающих при использовании полипропиленовых сеток, удается избежать при применении в качестве аллотрансплантата ксеноперикардиальной пластины. Этот материал известен и хорошо зарекомендовал себя в кардиохирургии. Изготовление из ксеноперикарда протезов сердечных клапанов и сосудов вошло в практику сердечно-сосудистой хирургии [5], что позволяет думать о возможности его применения в абдоминальной хирургии.

В связи с этим целью данного исследования явилось сравнительное изучение особенностей репаративных процессов при имплантации синтетических и биологических материалов в ткани брюшной стенки.

Методы. Было проведено экспериментальное исследование на пятнадцати половозрелых кроликах породы «шиншилла» массой до 3,5 кг. Каждому животному в переднюю брюшную стенку вшивали участок ксеноперикардиальной пластины и полипропиленовой сетки. Из эксперимента животных выводили через 3, 6 и 12 месяцев после операции. Из зоны операции забирали по 8 фрагментов тканей: 4 из зоны имплантации ксеноперикарда и 4 из области с полипропиленовой сеткой. Из каждого фрагмента после стандартной проводки изготавливали парафиновый блок. С каждого блока получали по 5 микропрепаратов, которые окрашивали гематоксилин-эозином и исследовали с помощью микроскопа фирмы Carl Zeiss и фотографической насадки Axioskop. Выполняли по 5 микрофотографий с каждого препарата. Проводили количественные измерения клеточного состава ткани в зоне операции: подсчитывали число клеток соединительной ткани и воспалительных элементов. Результаты обрабатывали вариационностатистическими методами с помощью программы Micromed Statistica, вычисляли среднее количество клеток в поле зрения, ошибку средней и достаточную точность среднего. Достоверность различий между группами проверяли с помощью критерия Колмогорова — Смирнова.

Результаты. Исследование показало, что через 3 месяца после операции в зоне имплантации полипропиленовой сетки вокруг ее волокон свободно лежали рыхлые пучки коллагеновых и эластических волокон. Клеточный состав тканей, окружающих син- тетический имплантат, был представлен фибробластами, фиброцитами, лимфоцитами, плазмоцитами, макрофагами и гигантскими клетками инородных тел (табл. 1). Определяемые в таком количестве лимфоциты и плазмоциты (246,78±19,61), макрофаги (49,81±2,91) и гигантские клетки инородных тел (6,98±2,12) свидетельствуют об активно продолжающейся пролиферативной фазе воспаления (табл. 1). Фибробласты (синтетически активные клетки соединительной ткани) обнаруживали в среднем в количестве 99,29±10,34 в одном поле зрения, количество фиброцитов (зрелых неактивных клеток) составляло 69,74±4,86 в поле зрения. Такое соотношение зрелых и молодых клеток, равное 1,42, свидетельствует о наличии синтетических процессов в зоне операции.

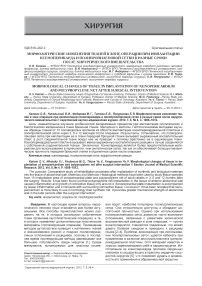

В эти же сроки ксеноперикардиальный имплантат прорастал коллагеновыми и эластическими волокнами, которые внедрялись в его структуру. В тканях, окружающих ксеноперикард, также встречались лимфоциты, плазмоциты, макрофаги и гигантские клетки инородных тел (табл. 2). Количество лимфоцитов и плазмоцитов составляло в среднем 176,68±16,03 в поле зрения, макрофагов - 29,45±2,48, гигантских многоядерных клеток - 5,79±1,73. Однако все эти клеточные элементы встречались в меньшем количестве, чем в окружении синтетической сетки, т.е. воспалительные процессы здесь были менее активны (рис. 1). Соотношение фибробластов и фиброцитов было равно 1,9. Это свидетельствовало о более активных, чем вблизи сетки, синтетических процессах в соединительной ткани.

Через 6 месяцев вокруг синтетического имплантата пучки соединительнотканных волокон уплотнялись и утолщались, однако с волокнами сетки они не переплетались. Клеточные элементы через полго-

Таблица 1

Клеточный состав в зоне имплантации полипропиленовой сетки в разные сроки после операции

|

Клеточный состав (M±m) |

Время, прошедшее после операции |

||

|

3 месяца |

6 месяцев |

12 месяцев |

|

|

Лимфоциты и плазмоциты |

246,78±19,61 |

96,81±14,12 |

24,64±2,77 |

|

Макрофаги |

49,81±2,91 |

39,38±2,54 |

25,85±2,24 |

|

Гигантские многоядерные клетки |

6,98±2,12 |

10,68±3,25 |

6,07 ±2,24 |

|

Фибробласты |

99,29±10,34 |

180,11±8,47 |

60,27±4,76 |

|

Фиброциты |

69,74±4,86 |

99,49±8,25 |

59,96±4,50 |

|

Соотношение фибробластов и фиброцитов |

1,42 |

1,81 |

1 |

П р и м еч а н и е : достаточная точность среднего во всех группах р≤0,05.

Таблица 2

Клеточный состав в зоне имплантации ксеноперикардиальной пластины в разные сроки после операции

|

Клеточный состав (M±m) |

Время, прошедшее после операции |

||

|

3 месяца |

6 месяцев |

12 месяцев |

|

|

Лимфоциты и плазмоциты |

176,68±16,03 |

50,05±5,51 |

- |

|

Макрофаги |

29,45±2,48 |

9,70±2,62 |

- |

|

Гигантские многоядерные клетки |

5,79±1,73 |

- |

- |

|

Фибробласты |

151,01±9,67 |

257,06±14,60 |

350,48±19,33 |

|

Фиброциты |

79,43±5,32 |

98,70±10,25 |

252,74±18,44 |

|

Соотношение фибробластов и фиброцитов |

1,9 |

2,6 |

1,39 |

П р и м еч а н и е : достаточная точность среднего во всех группах р≤0,05.

Рис. 1. Состояние тканей в зоне имплантации ксеноперикарда (А) и синтетической сетки (Б) через 3 месяца после операции (гематоксилин-эозин, х100)

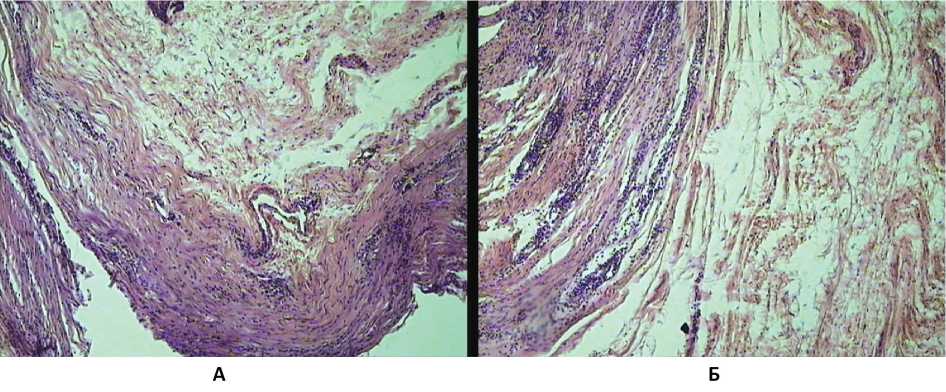

Рис. 2. Состояние тканей в зоне имплантации ксеноперикарда (А) синтетической сетки (Б) через 6 месяцев после операции (гематоксилин-эозин, х100)

да после операции также были представлены фибробластами, фиброцитами, лимфоцитами, плазмоцитами, макрофагами и гигантскими клетками инородных тел (см. табл. 1). При этом количество лимфоцитов и плазмоцитов, так же как и макрофагов, уменьшилось и составляло в среднем 96,81±14,12 и 39,38±2,54 в поле зрения, а количество гигантских клеток инородных тел увеличивалось и достигало 10,68±3,25 в поле зрения. Следовательно, воспалительные процессы на данном сроке после операции оставались достаточно активными (рис. 2). Фибробласты обнаруживали в среднем в количестве 180,11±8,47 в одном поле зрения, фиброциты — в количестве 99,49±8,25 в поле зрения. Такое соотношение активных и неактивных клеток (1,81) более благоприятно по сравнению со сроком наблюдения 3 месяца.

Ксеноперикардиальная пластина через 6 месяцев после имплантации полностью прорастала собственной соединительной тканью, никаких «пустот» между имплантатом и новообразованными волокнами не обнаруживалось. В окружающих имплантат тканях уменьшалось количество лимфоцитов и плазмоцитов до 50,05±5,51 в поле зрения и макрофагов — до 9,70±2,62 в поле зрения. Гигантские многоядерные клетки отсутствовали (табл. 2). Соотношение фибробластов и фиброцитов выгодно отличалось от зоны вокруг полипропиленового имплантата и составило 2,6. Итак, в зоне имплантации ксеноперикарда через 6 месяцев после вмешательства процессы роста соединительной ткани были очень активны (см. рис. 2).

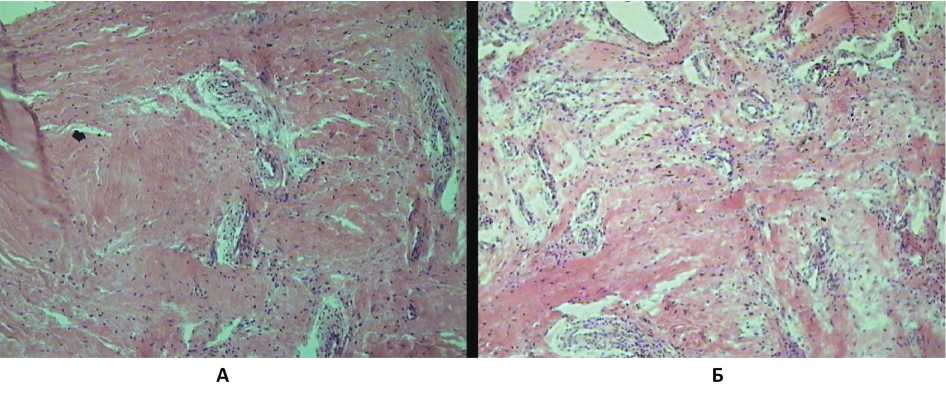

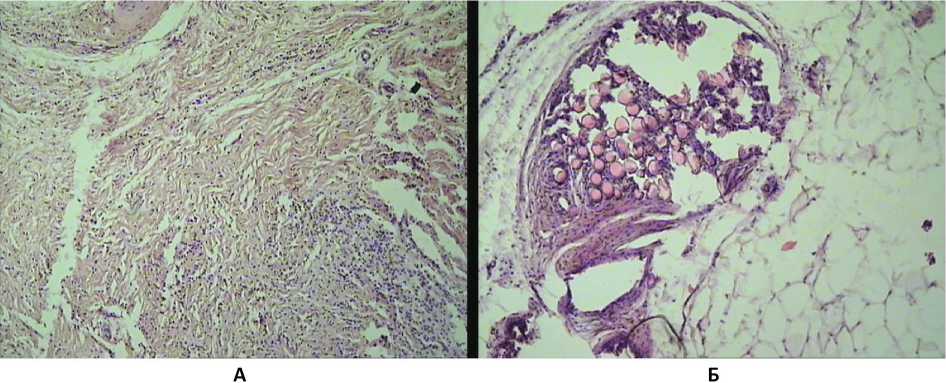

Через 12 месяцев после операции на гистологических препаратах часть волокон полипропиленовой сетки была оплетена соединительнотканными волокнами, а часть лежала свободно в окружающих тканях. Во внутреннее пространство сетки врастали немногие коллагеновые волокна, и в результате вокруг них образовывались «пустоты» (рис. 3). Клеточный состав тканей, окружающих синтетический имплантат, по-прежнему был представлен фибробластами, фиброцитами, лимфоцитами, макрофагами и гигантскими клетками инородных тел. Количество лимфоцитов и плазмоцитов (в среднем 24,64±2,77 в поле зрения), макрофагов (25,85±2,24) и сохраняющихся клеток инородных тел (6,07±2,24) позволяло говорить о продолжающейся пролиферативной фазе воспаления. Соотношение фибробластов и фиброцитов составило 1,0, что свидетельствовало о слабых синтетических процессах в зоне операции.

Рис. 3. Состояние тканей в зоне имплантации ксеноперикарда (А) и синтетической сетки (Б) через 12 месяцев после операции (гематоксилин-эозин, х100)

Через год после операции ксеноперикардиальный имплантат полностью срастался с собственной соединительной тканью, и определить его границы не представлялось возможным (см. рис. 3). Волокна ксеноперикарда истончались и уступали место собственным коллагеновым и эластическим волокнам. Клеточные элементы, говорящие о наличии воспаления в окружающих ксеноперикард тканях (лимфоциты, плазмоциты и макрофаги), встречались единично в отдельных полях зрения. Гигантские многоядерные клетки не обнаруживались. Соотношение фиброцитов и фибробластов в данном случае было более благоприятным по сравнению с зоной вокруг синтетической сетки — 1,39. Это свидетельствует о том, что здесь продолжался достаточно активный рост соединительной ткани.

Все различия между количественными данными клеточного состава при имплантации полипропиленовой сетки и ксеноперикардиальной пластины статистически достоверны (р<0,05), кроме количества фиброцитов через 6 месяцев после операции (р>0,05).

Обсуждение. Эксперимент на животных показал, что полипропиленовая сетка при имплантации ее в ткани передней брюшной стенки вызывает выраженный воспалительный ответ, сохраняющийся в течение года после операции. Кроме того, волокна сетки не внедряются полностью в окружающую ткань, а остаются обособленными, что уменьшает механическую прочность передней брюшной стенки. Ксеноперикардиальный имплантат, в свою очередь, вызывает менее выраженный воспалительный ответ. В отдаленные сроки после операции воспалительные изменения в зоне имплантации не обнаруживаются. Взаимное расположение ксеноперикардиальных и собственных соединительнотканных волокон позволяет говорить о большей механической прочности передней брюшной стенки в зоне операции. Таким образом, результаты наших исследований противоречат данным о хорошей приживаемости полипропиленовой сетки при использовании ее для пластики грыжевых ворот [6] и подтверждают данные об образовании вокруг полипропиленового имплантата рубцовой капсулы [7]. Полученные данные согласуются и с результатами исследований, проведенных в Кемеровской государственной медицинской академии, в которых дана положительная оценка резуль- татов использования ксеноперикарда в герниологии [8]. Кроме того, полученные экспериментальные данные нашли подтверждение в клинической практике, а именно: в отдаленные сроки после операции были получены образцы тканей из зоны пластики грыжевых ворот ксеноперикардиальной пластиной. На гистологических препаратах, изготовленных из таких образцов, ксеноперикард полностью срастался с собственными соединительными тканями, обеспечивая механическую прочность передней брюшной стенки [9, 10].

Заключение. Полипропиленовая сетка при имплантации ее в ткани передней брюшной стенки вызывает выраженный воспалительный ответ, а рост соединительной ткани вокруг нее не приводит к полному врастанию ее в окружающие ткани. В свою очередь, ксеноперикардиальная пластина вызывает менее выраженную воспалительную реакцию и лучше соединяется с собственной соединительной тканью, чем полипропиленовая сетка.

Ксеноперикард является более предпочтительным материалом для использования в герниологии, чем синтетическая сетка, так как он обеспечивает большую механическую прочность передней брюшной стенки в отдаленные сроки после операции.

Список литературы Морфологические изменения тканей в зоне операции при имплантации ксеноперикарда и полипропиленовой сетки в разные сроки после хирургического вмешательства

- Биохимические аспекты рецидива послеоперационной грыжи после пластики комбинированным способом/В. И. Бе-локонев, 3. В. Ковалева, С. Ю. Пушкин [и др.]//Герниология 2004. № 3. С. 7-8

- Leber G.E., Garb J.L., Alexander A. I., Reed W. P. Long-term complicationsassociated with prosthetic repair of incisional hernias//Arch. Surg. 1998. Vol. 133. P. 378-382

- Agrawal A., Avill R. Mesh migration following repair of inguinal hernia: a case report and review of literature//Hernia. 2005. Vol.29. P. 1-4

- Herniorrhaphy with polypropylene mesh causing vasal obstruction: a preventable cause of obstructive azoospermia/D. Shin, L.I. Lipshultz, M. Goldstein [et al.]//Ann. Surg. 2005. Vol. 241. P. 553-558

- Столяров М.С. Клинико-функционалыная оценка пластики сонных артерий заплатой из ксеноперикарда, обработанного диэпоксисоединениями, при каротидной эндартерэк-томии: автореф. дис.... канд. мед. наук. Новосибирск, 2008. 23 с.

- Голота Е. А. Сравнительная оценка результатов операций у больных с послеоперационными вентральными грыжами с применением различных видов эксплантатов: автореф. дис.... канд. мед. наук. М., 2007. 32 с.

- Медведев А. Ю. Сравнительная оценка применения полипропиленовых и политетрафторэтиленовых имплантов при плановом устранении паховых грыж: автореф. дис.... канд. мед. наук. Тверь, 2009. 22 с.

- Подолужный В. И., Гордеев М.С, Зайков И.Н., Карма-донов А. В. Клинико-экспериментальная оценка результатов использования модифицированного ксеноперикарда в герни-ологии//Медицина в Кузбассе. 2010. № 3. С. 26-29

- Калмин О.В., Федорова М.Г., Титова Е.В., Янгуразо-ва Е.В., Никольский А. В. Сравнительная характеристика морфологических изменений передней брюшной стенки при имплантации ксеноперикардиального и полипропиленового протезов в отдаленные сроки после операции//Сб. науч. трудов XVIII межрегиональной науч.-практ конф. памяти академика Н.Н. Бурденко. Пенза, 2012. С. 96-97

- Тканевая реакция на имплантацию сетки из мерси-лена/Н.А. Сурков, С. А. Заринская, В. А. Виссарионов [и др.]//Анналы пласт, реконстр. и эстетич. хирургии. 2003. № 4. С. 68-75.