Морфологические изменения в стенке резецированной тонкой кишки у пациентов с непроходимостью кишечника и разной стадией энтеральной недостаточности

Автор: Федорин Александр Иванович, Федорина Татьяна Александровна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Биологические науки и фундаментальная медицина

Статья в выпуске: 5-3 т.17, 2015 года.

Бесплатный доступ

У пациентов с непроходимостью кишечника выявлена прямая зависимость степени выраженности воспалительного процесса в стенке тонкой кишки и стадии энтеральной недостаточности. При распространении гнойного инфильтрата на всю толщину стенки кишки ослабляется реактивная гиперплазия лимфоидной ткани и снижается секреторная активность эпителия слизистой оболочки кишки.

Непроходимость кишечника, энтеральная недостаточность, тонкая кишка, патологическая анатомия

Короткий адрес: https://sciup.org/148204185

IDR: 148204185 | УДК: 616.341-091/.092-06-07:616.34-007.272

Текст научной статьи Морфологические изменения в стенке резецированной тонкой кишки у пациентов с непроходимостью кишечника и разной стадией энтеральной недостаточности

следования на мелких лабораторных животных можно лишь с определенной долей вероятности переносить на человека, актуальной задачей является проведение морфологического исследования стенки резецированной кишки у пациентов с непроходимостью кишечника.

Целью настоящей работы является получение представлений об изменениях, происходящих в стенке кишки при развитии синдрома энтеральной недостаточности у пациентов с непроходимостью кишечника.

Объектами проведенного исследования послужили гистологические препараты резецированных участков тонкой кишки пациентов с острой патологией органов брюшной полости, осложнившейся острой непроходимостью кишечника. Вырезку операционного материала и изготовление гистологических препаратов проводили в соответствии с принятыми стандартами в патологоанатомическом отделении ГБУЗ СО ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова (зав. ПАО – Т.В. Ларина). Изучение окрашенных гематоксилином и эозином гистологических препаратов проводили на базе кафедры общей и клинической патологии: патологическая анатомия, патологическая физиология ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России (зав. кафедрой – Т.А. Федорина). Всего было изучено 78 гистологических препаратов от 14 пациентов обоего пола в возрастном интервале от 56 до 64 лет, прооперированных по поводу острой кишечной непроходимости.

Все обследованные пациенты были разделены на три группы в зависимости от стадии энтеральной недостаточности, синдром которой сопровождает кишечную непроходимость. С I-й стадией энтеральной недостаточности изучено 24 гистологических препарата 5-ти пациентов, со II-й стадией энтеральной недостаточности изучено 18 гистологических препаратов 3-х пациентов, с III-й стадией энтеральной недостаточности изучено 36 гистологических препаратов 6-ти пациентов. Один из пациентов с III стадией энтеральной недостаточности перенес повторную операцию, гистологические препараты изучены в обоих случаях оперативного вмешательства.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

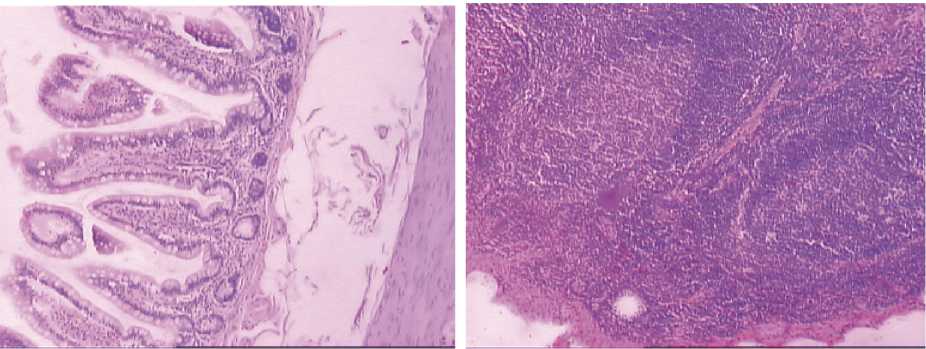

При микроскопическом исследовании гистологических препаратов стенки резецированной кишки у больных с непроходимостью кишечника и I стадией энтеральной недостаточности обращали на себя внимание острые изменения со стороны микроциркуляторного русла во всех оболочках тонкой кишки. На представленных препаратах видно, что в строме ворсин слизистой оболочки и особенно в подслизистом слое отмечается отек тканей, умеренное полнокровие капилляров и мелких венозных сосудов (рис.1 А). Развитие экссудативных изменений может объясняться началом воспалительного процесса, не дошедшего еще до формирования лейкопедеза и образования воспалительного инфильтрата в каких-либо слоях кишки. Также хорошо видно, что слизистая оболочка представлена железистой эпителиальной выстилкой с примерно равной высотой ворсин и глубиной крипт, эпителиоциты плотно прилегают друг к другу, базальная мембрана выражена отчетливо, стратификация ядер в базальной части клеток сохранена. В эпителиоцитах отмечается достаточное образование секрета, в отдельных клетках - слизи, о чем свидетельствует наличие в апикальных частях клеток выраженной щеточной каемки и слизесодержащих вакуолей, кроме того, можно обратить внимание на наличие внутриэпителиальных лимфоцитов. Тем самым, функционально секреторные процессы со стороны слизистой оболочки сохраняются, признаки деструктивных изменений обнаружены не были.

В гистологических препаратах при I стадии энтеральной недостаточности была отмечена гиперплазия лимфатических образований кишки. Обилие лимфоидной ткани отмечено в слизистой оболочке диффузно и вплоть до образования фолликулов, в подслизистом слое лимфатические фолликулы были больших размеров и со светлыми центрами, а также в одном из препаратов в толще мышечной оболочки ближе к серозной оболочке скопление лимфоидной ткани напоминало по структуре лимфатический узел (рис. 1 Б). Наличие выраженной гиперплазии со стороны лимфоидной ткани в совокупности с большим, чем в норме, числом внутриэпителиальных лимфоцитов свидетельствует о напряженности реактивных процессов в ответ на развитие патологического процесса в стенке кишки и, в целом, в организме.

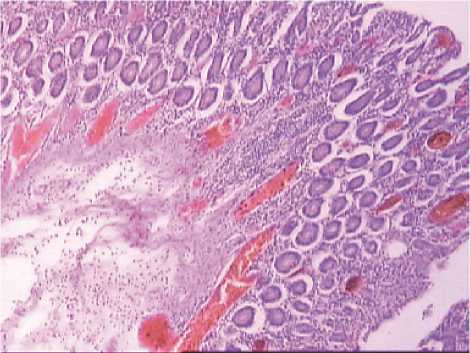

При микроскопическом исследовании гистологических препаратов стенки резецированной тонкой кишки у больных со II стадией энтеральной недостаточности при непроходимости кишечника можно было обратить внимание на то, что выраженность сосудистых изменений в стенке кишки была значительно больше. В подслизистом слое отмечался отек тканей, во всех слоях кишки капилляры и венозные сосуды, даже крупного калибра, находились в состоянии полнокровия (рис. 2А). В строме ворсин слизистой оболочки и в серозной оболочке вокруг капилляров можно видеть диапедез рассеянных лейкоцитов. Эти признаки свидетельствуют о ярко выраженном остром экссудативном воспалении. Архитектоника слизистой оболочки нарушена не была, высота ворсин и глубина крипт примерно

А Б

Рис. 1. Морфологические изменения в стенке кишки при непроходимости кишечника и энтеральной недостаточности I стадии (больная Ю., №№ 12774-83).

А. Выраженный отек тканей в строме ворсин слизистой оболочки и подслизистом слое, наличие секрета в эпителиоцитах.

Б. Под серозной оболочкой кишки выраженная гиперплазия лимфоидной ткани.

Окраска: гематоксилин и эозин. х – 150

A

Рис. 2. Морфологические изменения в стенке кишки при непроходимости кишечника и энтеральной недостаточности II стадии (больная К., №№ 81585-96).

А. Выраженное полнокровие капилляров и венозных сосудов разного калибра, отек подслизистого слоя; Б. Лимфатический фолликул подслизистого слоя с обеднением числа лимфоцитов.

Окраска – гематоксилин и эозин. х – 150 (А); 300 (Б)

Б

соответствовали друг другу по протяженности, среди эпителиоцитов было достаточно много функционирующих клеток, вырабатывающих слизистый секрет. В отдельных местах эпителиальной выстилки встречалась десквамация поверхностных клеток на вершинах ворсин, других признаков деструктивных изменений отмечено не было.

Что касается лимфатических образований тонкой кишки, то в эпителиальной выстилке число внутриэпителиальных лимфоцитов было достаточно большим, но диффузных лимфоидных образований в слизистой оболочке кишки отмечено не было, как уже было указано нами выше, в строме ворсин клеточный компонент больше принимал характер лейкоцитарной инфильтрации. Лимфатические образования подслизистого слоя гиперплазированы не были, более того, встречались они в препаратах реже, а те, которые имелись, были существенно меньше по размерам. По своей структуре в лимфатических скоплениях можно было отметить определенную разреженность клеток и обеднение лимфоцитами (рис. 2Б).

В совокупности, описанные нами изменения в стенке тонкой кишки при II стадии энтеральной недостаточности и кишечной непроходимости свидетельствуют о некотором истощении защитных реактивных механизмов на фоне ярко текущего воспалительного процесса.

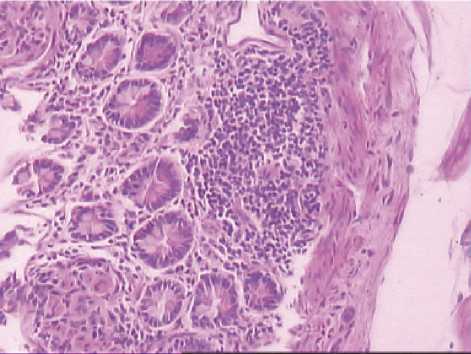

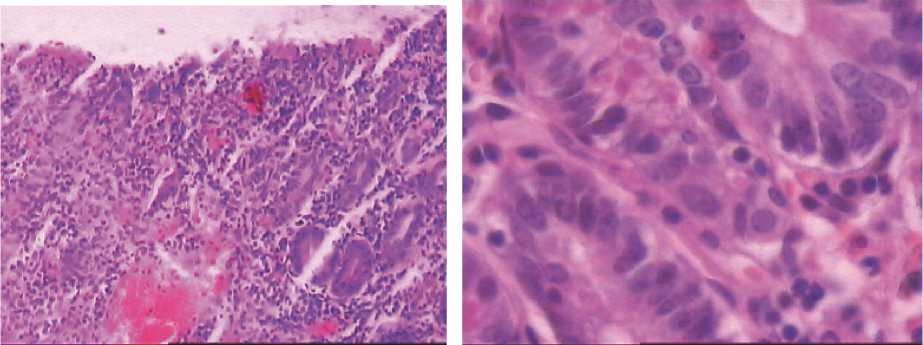

Микроскопическое исследование гистологических препаратов стенки резецированной тонкой кишки у больных с непроходимостью кишечника и с III стадией энтеральной недостаточности показало, что стенка кишки в этих наблюдениях имеет значительные патологические изменения, прежде всего, обусловленные развитием воспалительного процесса. Острое воспаление морфологически имело характер ярко выраженного экссудативного гнойного воспаления, признаками которого являлись расширение и гиперемия капилляров и венозных сосудов, отек, наиболее выраженный в подслизистом слое, множественные кровоизлияния во всех оболочках кишки. Другим ярко выраженным признаком острого гнойного воспаления был лейкопедез с образованием диффузных и очаговых лейкоцитарных инфильтратов, обнаруживаемых во всех оболочках тонкой кишки (рис. 3А). В некоторых гистологических препаратах хорошо определялись расширенные капилляры с краевым стоянием лейкоцитов и диапедезом их через сосудистую стенку. Диффузная лейкоцитарная инфильтрация встречалась в слизистой оболочке, в некоторых участках инфильтрация была настолько выраженной, что образовывала очаговые скопления по типу микроабсцессов. В других препаратах инфильтрация больше распространялась со стороны серозной оболочки, захватывая и мышечный слой, или же лейкоцитарная инфильтрация пронизывала всю толщу кишки по типу флегмоны.

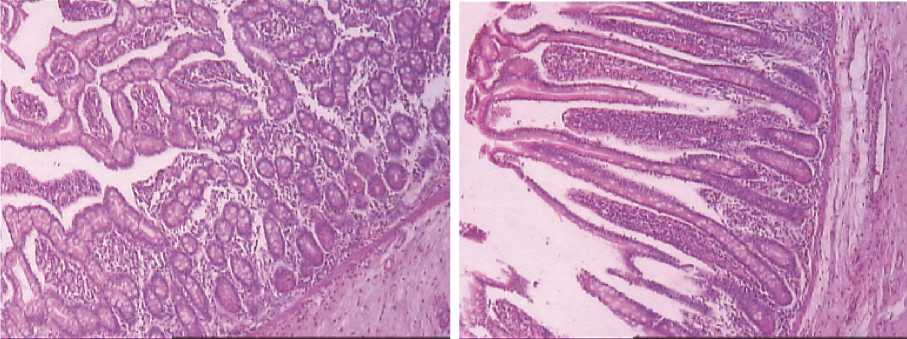

Воспалительные изменения сопровождались нарушением архитектоники эпителиальной выстилки слизистой оболочки. Как правило, ворсины выглядели более вытянутыми с явным преобладанием их длины по сравнению с глубиной крипт (рис. 3Б), также встречалась гиперплазия собственных желез и пролиферация выстилающего эпителия. Напротив, в других участках слизистой оболочки кишки отмечались деструктивные процессы – разрушение железистой выстилки на фоне выраженной лейкоцитарной инфильтрации и других морфологических признаков острого воспаления (рис. 4А).

Функциональная секреторная активность эпителиоцитов в более сохранных участках сли-

A

Б

Рис. 3. Морфологические изменения в стенке кишки при энтеральной недостаточности III стадии (больной К., №№ 10561-98).

А. Лейкоцитарная инфильтрация в слизистой оболочке;

Б. Слизистая оболочка с преобладанием высоты ворсин, неглубокими криптами, выраженной лейкоцитарной инфильтрацией.

Окраска – гематоксилин и эозин. х – 150

A

Б

Рис. 4. Морфологические изменения в стенке кишки при энтеральной недостаточности III стадии (больной Р., №№ 88809-22).

А. Зоны деструкции эпителиальной выстилки слизистой оболочки на фоне воспаления;

Б. Отсутствие секрета в апикальной части эпителиоцитов, одиночные внутриэпителиальные лимфоциты. Окраска – гематоксилин и эозин. х – 150 (А); 900 (Б)

зистой оболочки была значительно снижена, что выражалось в резком уменьшении количества эпителиоцитов с наличием секрета и слизи в апикальной части клеток. Эти признаки видны и на микропрепаратах с наличием желез, но менее обращают на себя внимание в связи с выраженностью воспалительных изменений. На препаратах видно, что при наличии всех признаков острого гнойного воспаления в стенке кишки и поверхностных деструктивных изменений в слизистой оболочке среди эпителиоцитов встречаются лишь единичные клетки с наличием секреторных вакуолей, на большом увеличении видны отдельные внутриэпителиальные лимфоциты (рис. 4Б).

Во всех наблюдениях при кишечной непроходимости и III стадии энтеральной недостаточ- ности в гистологических препаратах практически не встречались лимфатические образования подслизистого слоя, что в сочетании с выраженным гнойным воспалением свидетельствует об истощении реактивных процессов.

ВЫВОДЫ

Таким образом, проведенное морфологическое исследование стенки резецированной тонкой кишки у пациентов с непроходимостью кишечника и разной стадией энтеральной недостаточности позволяет сделать заключение об усугублении синдрома энтеральной недостаточности по стадиям в прямой зависимости от степени развития воспалительного процесса в стенке кишки. Нарастание глубины поражения и выраженности гнойного воспаления сопровождается постепенным снижением гиперпластических реактивных процессов со стороны лимфатической системы и снижением секреторной активности эпителиальной выстилки слизистой оболочки кишки.

Список литературы Морфологические изменения в стенке резецированной тонкой кишки у пациентов с непроходимостью кишечника и разной стадией энтеральной недостаточности

- Воробей А.В. Пути улучшения результатов лечения больных с тонкокишечной непроходимостью//Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2012. № 10. С. 35-39.

- Миниинвазивная декомпрессия толстой кишки при опухолевой толстокишечной непроходимости/Е.Е. Ачкасов, П.В. Мельников, С.Ф. Алекперов //Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2012. № 6. С. 83-87.

- Моделирование у лабораторных животных обтурационной толстокишечной непроходимости/В.Л. Денисенко, Ю.М. Гаин, С.В. Шахрай //Медицинский журнал. 2011. № 2. С. 37-40.

- Федорин А.И. Особенности формирования кишечных свищей с лечебной целью (обзор состояния проблемы)//Аспирантский вестник Поволжья. 2011. № 1-2. С. 173-176.

- Федорин А.И., Костина Ю.Д. Морфологические изменения желудка и кишечника в условиях экспериментального повышения внутрибрюшного давления//Аспирантский вестник Поволжья. 2011. № 5-6. С. 272-274.