Морфологические особенности бактерий Yersinia pseudotuberculosis, выращенных при различных температурных условиях

Автор: Чернядьев А.В., Бывалов А.А., Ананченко Б.А., Бушмелева Л.Г., Литвинец С.Г.

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 3 (11), 2012 года.

Бесплатный доступ

Методами просвечивающей электронной и атомно-силовой микроскопии вы- явлены морфологические различия поверхностных структур бактерий Yersinia pseudotuberculosis в зависимости от температуры культивирования. При низкой (~10°С) температуре микробы оснащены жгутиками и более выражен- ным капсулоподобным слоем, чем клетки, выращенные при температуре до 37°С. Повышение температуры культивирования индуцирует формирование более электроноплотной и «бугристой» клеточной стенки, что, по-видимому, является одним из факторов адаптивной защитной реакции бактерий.

Микробная клетка, температура культивирования, электронная и атомно-силовая микроскопия, морфологические особенности, yersinia pseudotubertсulosis

Короткий адрес: https://sciup.org/14992551

IDR: 14992551 | УДК: 579.842.23

Текст научной статьи Морфологические особенности бактерий Yersinia pseudotuberculosis, выращенных при различных температурных условиях

Yersinia pseudotuberculosis – типичный и яркий представитель возбудителей сапрозоонозных инфекций, способных активно существовать и размножаться во внешней среде (водоемы, почвы, растения), а также в организме различных животных [1]. Указанные качества бактерий реализуются на уровне как отдельных микробных клеток, так и бактериальных популяций и предполагают наличие у бактерий чрезвычайно широких адаптивных возможностей, которые проявляются в высокой пластичности процессов метаболизма и связанной с этим изменчивости морфологии микроба.

Внешние условия существования и гетерогенность популяции данного вида бактерий определяют структурную организацию размножающегося микробного сообщества: при выращивании на плотных питательных средах это выражается, например, в появлении S- и R-колоний, Т+ и Т--колоний, при культивировании в жидких питательных средах отмечается различное взаиморасполо- жение клеток (отдельно лежащие клетки, цепочки, скопление клеток в виде биопленки) [2–4]. Строение клеток Y. pseudotuberculosis, выращиваемых in vitro, также зависит от условий культивирования, в том числе от состава питательной среды.

Из числа факторов внешней среды, влияющих на структурно-функциональные особенности бактерий Y. pseudotuberculosis, одним из наиболее значимых является тепловой. Возбудитель псевдотуберкулеза способен расти и размножаться в широком температурном диапазоне – от 2-4°С до 37°С и выше [3]. Результаты изучения его морфологии указывают на то, что по многим характеристикам бактериальные популяции, выращенные в интервале температур от 2 до 30 °С, относительно однородны, однако резко отличаются от культур, полученных при повышенной (35-38 °С) температуре, свойственной для теплокровных хозяев [5]. В этой связи интерес представляет исследование структурного и морфологического обеспечения микроб- ной клеткой своего физиологического статуса того или иного метаболического состояния.

Материал и методы

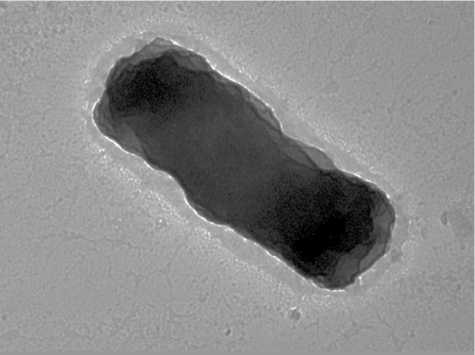

Объект исследования – культуры штамма Y. pseudotuberculosis серотипа 1b из коллекции H. Mollaret (кат. № 474 музея микроорганизмов ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб»). Микробы выращивали на плотной питательной среде – питательном агаре («Биотехновация», Россия) при температуре 10 °С или 37 °С в течение 5 и 3 суток соответственно. Препараты для исследования на электронном про- dotuberculosis, выращенные на плотной питательной среде при температуре 10 °С, представляют собой крупные палочковидной формы клетки, средние размеры которых составляют 2,18 ± 0,57 мкм. Полюса клеток обычно закруглены, хотя часто можно наблюдать особи с тупыми, как бы обрезанными концами (рис. 1). При указанной температуре выращивания бактерии окружены электронопрозрачной капсулоподобной слизистой оболочкой, которая, как правило, хорошо различима и четко очерчена (рис. 1). Слизистый слой имеет заметно большую толщину на полюсах клеток. При подготовке к

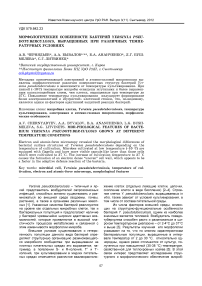

а

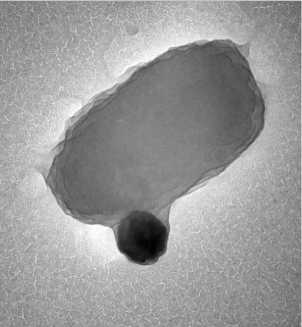

Рис. 1. Электронно-микроскопическая картина бактерий Y. рseudotuberculosis , выращенных при температуре 10 °С, увеличение: а – х4000; б – х12000. Примечание: К – капсулоподобный слой; Ж – жгутики.

б

свечивающем микроскопе готовили по широко применяемой методике. На медные сеточки наносили формваровую подложку, которую укрепляли напылением углерода. На подготовленные сеточки наносили около 0,5 мкл взвеси бактерий в концентрации 3–4 млрд. клеток в 1 мл, фиксированных в 5%-ном формалине. После 5-минутной выдержки избыток взвеси удаляли фильтровальной бумагой. Препарат трижды промывали дистиллированной водой, влагу удаляли фильтровальной бумагой. После высыхания на препарат напыляли пленку из платины толщиной около 7 нм. Исследование проводили с использованием микроскопа JEM-2100 фирмы JEOL (Япония) при ускоряющем напряжении 160 кВ.

Препарат для исследования методом атомносиловой микроскопии (АСМ) – капля (5 мкл) суспензии клеток в концентрации 3–4 млрд. клеток в 1 мл, фиксированных в 5%-ном формалине, нанесенная на свежесколотый пиролитический графит (через несколько секунд излишки удаляли кончиком фильтровальной бумаги). Образец готов к исследованию практически сразу после высыхания и не требует дополнительной подготовки. Сканировали образцы в полуконтактном режиме зондами NSG10. Исследование проводили на атомно-силовом микроскопе Ntegra Prima ЗАО «NT-MDT» (Россия).

Результаты и обсуждение

В результате исследований с использованием микроскопии установлено, что бактерии Y. pseu- делению бактерий в месте образования перетяжки слизистый слой отсутствует.

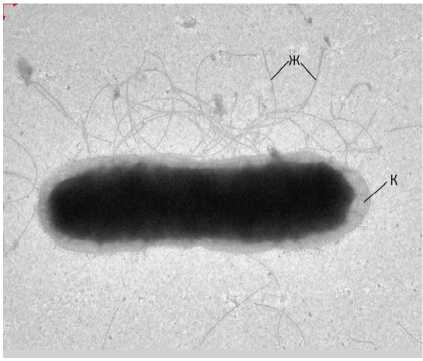

Наиболее яркой отличительной особенностью бактерий Y. рseudotuberculosis , выращенных при данной температуре, является наличие жгутиков (рис.1, 2), толщина (диаметр) которых составляет около 10 нм, а длина варьирует в пределах 1 – 2,5 мкм и более. Количество жгутиков также варьирует от единиц до нескольких десятков на одну клетку. Трудность точного подсчета заключается в том, что при любых изменениях в состоянии культуры жгутики легко отделяются от бактерий, в том числе и в процессе приготовления препаратов для анализа. Жгутики в значительном количестве можно наблюдать отдельно лежащими в межклеточном пространстве.

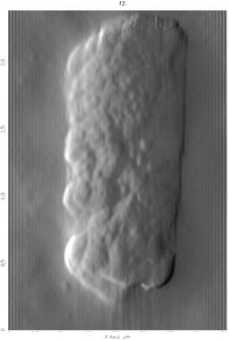

На полюсах клеток бактерий наблюдаются более электроноплотные области, что, по-видимому, объясняется большей концентрацией дистально расположенных внутриклеточных включений в виде гранул. Сами клетки имеют бугристую поверхность, неровности которой видны под капсулоподобным слоем на электронно-микроскопических снимках. Однако их форму можно лучше рассмотреть при анализе препаратов с помощью атомно-силового микроскопа (рис.2).

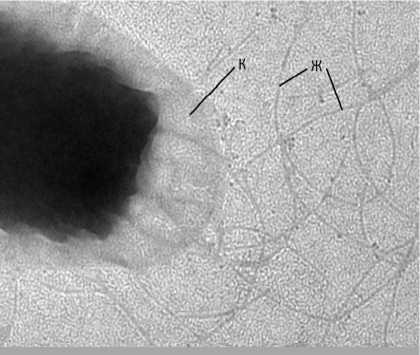

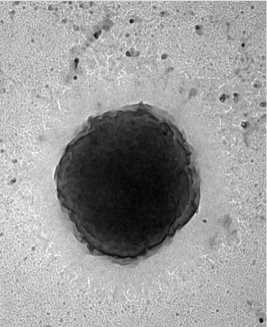

Анализ культуры бактерий Y. pseudotuberculosis , выращенных при температуре 37°С, показал несколько меньшие размеры (1,99 ± 0,53 мкм), по сравнению с «холодовыми» клетками, отсутствие жгутиков и четко очерченного капсулоподобного слоя, который определялся у отдельных особей и

а б

Рис. 2. АСМ-изображение бактерий Y. pseudotuberculosis , выращенных при температуре 10°С. Размер скана: а – 3х3 мкм; б – 5х5 мкм. Примечание: К – капсулоподобный слой; Ж – жгутики.

имел, в среднем, меньшую толщину. Клетки при указанной температуре выращивания выглядели более электроноплотными и отличались выраженной неровностью поверхности (рис.3). Меньшая электронная проницаемость этих бактерий, на наш строению клеточной оболочки [6,9]. При ухудшении условий обитания бактерий их относительное количество неизменно возрастает, а в особо неблагоприятной обстановке такие клетки составляют большинство популяции [10].

а

Рис. 3. Микроскопическая картина бактерий Y. pseudotuberculosis , выращенных при температуре 37 °С: а – электронная микроскопия, увеличение х10000; б – АСМ-изображение, размер скана 1,6х2,5 мкм.

б

взгляд, определяется наличием более плотных и «жестких» поверхностных структур, формирующихся в данных условиях существования и, по-видимому, представляющих собой дополнительный механический защитный барьер микроба.

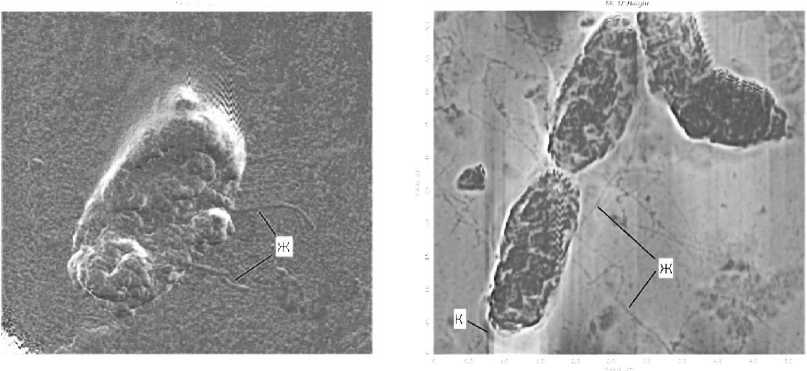

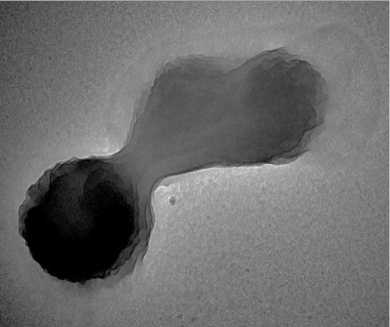

Аналогичные утолщенные слоистые поверхностные структуры наблюдаются у переживающих форм клеток большинства видов микроорганизмов [6], они характеризуются округлыми очертаниями и небольшими размерами (не более 1 мкм). Такие клетки присутствуют во всех, даже активно растущих популяциях неспорообразующих бактерий [7,8]. Они являются «хранителями» генофонда на случай резких изменений условий существования бактерий. Переживающие клетки отличаются намного большими устойчивостью к внешним воздействиям и выживаемостью благодаря особому

При изменении условий обитания на менее жесткие переживающая форма бактерий, подобно спорам, начинает прорастать. Представлялось, что она обводняется, перестраивает свои структуры, увеличивает размеры и начинает готовиться к делению как обычная клетка. Однако наши наблюдения показывают, что переживающие формы бактерий, во всяком случае Y. pseudotuberkulosis (рис. 4а), не могут изменить свою жесткую оболочку, но и не сбрасывают ее подобно спорам. Они прорастают в новую вегетативную клетку (рис. 4б), а компоненты оболочки, по-видимому, используются ею в качестве источника дополнительного питания, который постепенно расходуется клеткой в процессе адаптации к внешним условиям.

Таким образом, с помощью просвечивающей электронной и атомно-силовой микроскопии иссле-

б

Рис. 4. Стадии прорастания покоящихся форм бактерий Y. pseudotuberculosis . Электронная микроскопия, увеличение: а – х10000; б и в – х12000.

в

дованы морфологические особенности бактерий Y. pseudotuberculosis , определяемые температурой их культивирования. Показано, что клетки, выращенные при температуре «окружающей среды» (~10 °С), характеризуются наличием жгутиков и большей выраженностью капсулоподобного слоя по сравнению с микробами, которые культивировали при температуре тела млекопитающих (~37 °С). Представлены электронно-микроскопические иллюстрации перехода переживающих форм клеток в вегетативные.

Список литературы Морфологические особенности бактерий Yersinia pseudotuberculosis, выращенных при различных температурных условиях

- Туманский В.М. Псевдотуберкулез. М.: Медизд., 1958. 82 с.

- Шубин Ф.Н. Новые проявления изменчивости псевдотуберкулезного микроба//Иерсиниозы. Новосибирск, 1983. C.19-26.

- Сомов Г.П., Покровский В.И., Беседнова Н.Н., Антоненко Ф.Ф. Псевдотуберкулез. М.: Медицина, 2001. 254 с.

- Гаврилова Л.Б., Бывалов А.А., Чернядьев А.А. и др. Влияние температуры культивирования и носительства fra-оперона Yersinia pestis на морфологические особенности Yersinia pseudotuberculosis//Журн. микробиол., эпидемиол. и иммунобиол. 2011. № 2. С. 72-75.

- Бывалов А.А., Гаврилов К.Е., Крупин В.В. и др. Биологические и физико-химические свойства культур бактерий Yersinia pseudotuberculosis, несущих fra-оперон Yersinia pestis//Молекул. генетика. 2008. № 1. С. 14-18.

- Сузина Н.Е., Мулюкин А.Л., Козлова А.Н. и др. Тонкое строение покоящихся клеток некоторых неспорообразующих бактерий//Микробиология. 2004. Т.73. № 4.С. 516-529.

- Эль-Регистан Г.И., Мулюкин А.Л., Николаев Ю.А. и др. Адаптогенные функции внеклеточных ауторегуляторов микроорганизмов//Микробиология. 2006. Т. 75. № 4. С. 446-456.

- Мулюкин А.Л., Луста К.А., Грязнова М.Н. и др. Образование покоящихся форм Bacillus cereus и Micrococcus luteus//Микробиология. 1996. Т. 65. № 6. С. 782-789.

- Мулюкин А.Л., Кудыкина Ю.К., Шлеева М.О. и др. Внутривидовое разнообразие покоящихся форм Mycobacterium smegmatis//Микробиология. 2010. Т. 79. № 4. С. 486-497.

- Sheeva M., Mukamolova G.V., Young M. et. al. Formation of "non-culturable" cells of Mycobacterium smegmatis in stationary phase in response to growth under suboptimal conditions and their Rpf-mediated resuscitation//Microbiology (UK). 2004. Vol. 150. N 6. P.1687-1697.