Морфологические особенности пыльцы и нарушения мейоза у автотетраплоидов сои

Автор: Зеленцов С.В., Мошненко Е.В.

Статья в выпуске: 1 (130), 2004 года.

Бесплатный доступ

Палиноморфологические исследования гетероморфоной пыльцы тетраплоидной формы сои показали наличие 6 морфологических типов пыльцевых зерен. В гетероморфной пыльце обнаружены пыльцевые зерна по количеству микропор и линейным размерам практически идентичные гаплоидным пыльцевым зернам диплоидных форм. Сделано предположение, что такие зерна могут быть отнесены к реверсивно-гаплоидным зернам, обеспечивающим реверсию тетраплоидов на исходный диплоидный уровень. Мейоз 6 поколения тетраплоидной сои сопровождался различными нарушениями с образованием уни-, ди-, три- и тетравалентов, однако доля поливалентов была незначительной.

Короткий адрес: https://sciup.org/142150667

IDR: 142150667 | УДК: 633.853.52:576.3

Текст научной статьи Морфологические особенности пыльцы и нарушения мейоза у автотетраплоидов сои

Практическое применение полиплоидизации культурных растений до настоящего времени сохраняет свою актуальность как самая стремительная форма эволюции, обеспечивающая наиболее быстрые наследственные изменения в геноме (Sharma, 1994; Harlan, 1995). Несмотря на то, что чрезмерный оптимизм среди генетиков и селекционеров в 60-е годы прошлого века об эффективности полиплоидии в селекции культурных растений не оправдался, целый ряд исследований достаточно убедительно свидетельствуют о возможности успешной искусственной полиплоидии многих культурных растений, включая сою.

Основным препятствием к широкому применению полиплоидных форм культурных растений была и остается их мейотическая нестабильность и пониженная фертильность (Фадеева, Ирклиева, 1974; Russell, 1986).

О снижении плодовитости автотетраплоидов писал еще Дарлигтон (Darlington, 1931). Он выдвинул гипотезу о связи фертильности с образованием в мейозе мультивалентов, сформулировав важное следствие: «более плодовитые формы должны иметь меньше мультивалентов в мейозе, чем менее плодовитые». Более поздние исследования (Фадеева. 1966: Семенов и др., 1969; Одинцова, 1970; Чуксанова. 1974) показали, что в филогенезе полиплоидов наблюдается постепенное восстановление фертильности. Со вре-менем, у полиплоидных растений вырабатываются механизмы оптимизации мейоза, контролирующие образование бивалентов в профазе I. Иллюстрацией этого положения могут служить виды сои, имеющие 40 хромосом и считающиеся стабильными диплоидизован-ными тетраплоидами (Hymowitz, Singh, 1987).

Ряд авторов указывает на различные нарушения редукционного деления у полиплоидов с образованием уни- ди- три- и тетравалентов и связанным с этим неравным расхождением хромосом (Darlington, 1931; Савоськин, Чередеева, 1969; Сизова, 1970). Очевидно, что это оказывает негативное влияние на жизнеспособность зрелых пыльцевых зерен, а также на их способность прорастать и участвовать в процессе двойного оплодотворения.

В таких случаях образовавшиеся микроспоры будут характеризоваться измененными морфологическими признаками, при этом часть из них могут оказаться нежизнеспособными (Савченко, 1976; Сизова, 1986).

Исследования проводили на центральной экспериментальной базе ВНИИМК. В лаборатории при увеличении х500-1250 исследовали морфологию и цитогенетику пыльцевых зерен тетраплоидной (С6) формы сорта сои Williams. В незрелых микроспорах на стадии мейоза I определяли характер конъюгации хромосом. Для этого использовали стандартную методику приготовления и окрашивания временных давленых препаратов в изложении Паушевой (1988). Временные препараты окрашивали ацетолакмоидом.

Известно, что морфологические признаки пыльцы достаточно константны в пределах одного вида, либо у различных форм или разновидностей одного вида (Тахтаджян, 1964). При этом характер поверхности экзины, размер, форма, тип апертурности (количество микропор) являются важными диагностическими признаками.

При изучении палиноморфологических признаков диплоидной формы сорта сои Williams нами было установлено, что зрелые пыльцевые зерна имеют гладкую поверх- 10

ность экзины с тремя симметрично расположенными апертурами (рис. 1; табл. 2). Все пыльцевые зерна в поле объектива микроскопа имеют одинаковые размеры, в среднем составляющие 28,2± 1,40 м км.

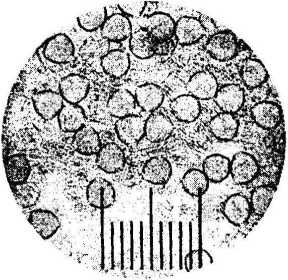

Визуальный анализ зрелой пыльцы автотетраплоидов сои показал ее существенную гетероморфность (рис. 16). Пыльники тетраплоидных цветков содержали меньше пыльцы, при этом в поле объектива встречаются пыльцевые зерна различного размера и апертурности.

1 деление - 10 мкм (0,0! мм)

а

б

Рисунок 1. Размеры и форма пыльцы у диплоидов и тетраплоидов сои а - мономорфная гаплоидная пыльца диплоидного растения;

б - гетероморфная пыльца тетраплоидного растения

По количеству апертур и линейным размерам пыльцевые зерна полиплоидной формы сои сорта Williams были условно разделены на 3 кластера.

Как следует из приведенных в табл. 1 данных, линейные размеры 3-апертурных пыльцевых зерен тетраплоидной формы близки к таковым у исходного диплоидного сорта, отличаются малой дисперсией и в среднем составляют 28,5± 1,78.

Пыльцевые зерна с уменьшенным количеством апертур (0-2) имеют уменьшенные размеры, составляющие в среднем 18,7+5,33 мкм. Отмечено увеличенное, практически в 3 раза, стандартное отклонение от среднего у этого класса пыльцы, что свидетельствует о его широкой гетероморфности.

Таблица 1. Размер пыльцевых зерен у диплоидных и полиплоидных растений сои, сорт Williams

|

Уровень плоидно-сти |

Показатель |

Размер пыльцевых зерен, (ср. знач ± станд откл ) |

||

|

0-2-апертурные | |

3-апертурные |

| 4-апертурные |

||

|

2п=40 |

Средний диаметр, мкм* |

- |

28,2± 1,40 |

- |

|

2п=80 |

Средний диаметр, мкм |

18.7+5,33 |

28,5+1,78 |

37,9±2.18 |

* 1 мкм = 0,01 мм

Промежуточные величины варьирования отмечены у 4-апертурных пыльцевых зерен, при этом их размеры оказались увеличенными относительно 3-апертурных зерен в 1,5 раза и составили 37,9±2,18 мкм. Основную долю анализируемой пыльцы автотетраплоидов - около 60 %, составляли 3- и 4-апертурные зерна. Основные типы пыльцевых зерен автотетраплоидной формы сои приведены в табл. 2.

Таблица 2. Морфологическая классификация типов пыльцевых зерен у тетраплоидов сои (сорт Williams)

|

Описание |

Плоид-ность растения |

Линейные размеры, мкм |

Морфотип пыльцевых зерен |

|

Типичное для вида 3-апертурное гаплоидное пыльцевое зерно |

2п=40 |

28,2±1,40 |

|

|

4-апертур ное пыльцевое зерно 3-апертурное пыльцевое зерно |

2п=80 2п=80 |

37,9±4,77 28,5±1,78 |

81<Ж№^Г ^ -• іңг-^з^., ^^k ‘ |

|

2-апертур ное пыльцевое зерно Деформированное пыльцевое зерно с невыраженной апертурно-стью |

2п=80 2п=80 |

31,2±1,50 22,3±2,67 |

' ^-^;-\ |

|

Деформ ированное 1-апертурное уменьшенное пыльцевое зерно Безапертурное пыльцевое микрозерно |

2п=80 2п=80 |

18,7+5,33 9,6±1,30 |

7 ,€S> ^ |

Трехапертурные пыльцевые зерна практически не отличаются от пыльцевых зерен диплоидов и с высокой степенью вероятности могут быть отнесены к реверсивным гаплоидным зернам. Этот тип пыльцы при двойном оплодотворении таких же реверсивных яйцеклеток, вероятно, и обеспечивает реверсию тетраплоидов на исходный диплоидный уровень.

Соответственно, четырехапертурные пыльцевые зерна, предположительно, могут содержать как целый диплоидный набор хромосом, так и анеуплоидный набор гаплоидного или диплоидного уровня плоидности. В первом случае пыльцевые зерна, оплодотворяя диплоидные яйцеклетки, могут сформировать жизнеспособные тетраплоидные семена. Во втором случае высока вероятность образования стерильной анеуплоидной пыльцы.

Наличие двух развитых апертур в пыльцевом зерне также позволяет прорасти пыльцевой трубке. А наличие у части таких зерен визуально различимых 1-2 спермиев предполагает их возможное участие в оплодотворении. Однако неустановленная скорость роста таких пыльцевых трубок, а также неизвестная плоидность спермиев не позволяют сделать определенных заключений об их роли в формировании потомства тетраплоидов. Вероятно, аналогичные гипотетические заключения можно сделать и в отношении одноапертурных пыльцевых зерен.

Деформированные зерна с утолщенной экзиной и невыраженной апертурой, а также безапертурные микрозерна, вероятно, образовались из микроспор с некратно уменьшенными наборами хромосом, и по всей вероятности, нежизнеспособны.

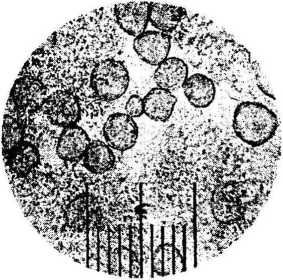

Цитогенетические исследования мейоза у сои существенно затруднены из-за очень мелких хромосом и стремительно проходящей стадии профазы I у этого вида. В связи с этим количество опубликованных микрофотографий пригодных для анализа различных стадий мейоза сои в мировой литературе незначительно. Нам удалось получить микрофотографию мейоза I незрелого пыльцевого зерна тетраплоидной формы сорта сои Williams с различными типами конъюгации хромосом (рис. 2).

Рисунок 2. Мейоз 1 незрелого пыльцевого зерна тетраплоидной (Сб) формы сорта сои Williams, х!250

-

1 - унивалент,

-

II - замкнутый бивалент;

-

III - незамкнутый бивалент,

-

IV - тривалент;

-

V - тетравалент

Известно, что у ранних (С[) автотетраплоидов, как правило, редукционное деление сопровождается образованием тетравалентов. Затем, по мере накопления в гомологичных тетраплоидных хромосомах структурных и генных отличий, развивается бивалентная конъюгация (Семенов, 1969; Одинцова, 1970 и др.).

Как следует из рис. 2, редукционное деление тетраплоидной (С6) формы сои сопровождается различными нарушениями с образованием уни-, ди-, три- и тетравален-тов. Наличие всего одного тетравалента и одного тривалента в мейозе I свидетельствует о заметной утрате гомологии между хромосомами. В то же время рекомбинационные процессы в течение 6 поколений со времени колхицинирования способствовали возраста-нию числа уни- и бивалентов в мейозе.

Выявленные на рис. 2 замкнутые биваленты свидетельствуют о полной гомологии обоих плеч конъюгирующих хромосом; соответственно, незамкнутые биваленты - о гомологичности только одного из плеч спаривающихся хромосом и гомеологичности противоположной пары плеч.

Результаты проведенного палиноморфологического и цитогенетического исследования гетероморфной пыльцы тетраплоидной формы сои позволяют сделать следующие заключения:

-

- гетероморфная пыльца тетраплоидной сои С6 состоит из не менее, чем 6 морфологических типов пыльцевых зерен;

-

- в гетероморфной пыльце обнаружены пыльцевые зерна, по апертурности и линейным размерам практически идентичные гаплоидным пыльцевым зернам диплоидных форм;

-

- мейоз тетраплоидной сои С6 сопровождается различными нарушениями с образованием уни-, ди-, три- и тетравалентов, причем доля поливалентов незначительна.