Морфологические признаки повреждения легких мышей на 14-е сутки экспериментального воспроизведения лихорадки Западного Нила

Автор: Смирнов А.В., Шмидт М.В., Быхалов Л.С., Бутенко А.М., Ларичев В.Ф., Почепцов А.Я., Хуторецкая Н.В.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Рубрика: Морфология

Статья в выпуске: 4 (28), 2010 года.

Бесплатный доступ

У животных с клиникой лихорадки Западного Нила, выведенных из эксперимента на 14-е сутки, обнаруживается различная выраженность структурных изменений в респираторных отделах легких. Полученные нами данные, по-видимому, свидетельствуют о тропности используемого штамма (Астр 901) к эндотелию капилляров межальвеолярных перегородок, а также особенностях патогенного действия, заключающегося в персистировании вируса в эпителиоцитах альвеол, альвеолярных макрофагах, чем объясняется сохранение по сравнению с предыдущим сроком исследования (период разгара) морфологических признаков повреждения различных отделов аэрогематического барьера, несмотря на уменьшение неврологической симптоматики.

Короткий адрес: https://sciup.org/142148856

IDR: 142148856 | УДК: 616.91-092.9:616.24

Текст научной статьи Морфологические признаки повреждения легких мышей на 14-е сутки экспериментального воспроизведения лихорадки Западного Нила

Среди всех регионов России одними из наиболее опасных в отношении лихорадки Западного Нила (ЛЗН) и других арбовирусных инфекций являются территории юга России [3]. В Волгоградской области практически ежегодно регистрируются случаи заболевания ЛЗН, нередко с летальным исходом. По данным Петрова В. А. [4], примерно каждый четвертый случай ЛЗН протекает без поражения центральной нервной системы (ЦНС) под маской острого лихорадочного состояния с общим интоксикационным синдромом и/или респираторной вирусной инфекции. Иммуногистохимические исследования свидетельствуют о том, что антиге- ны вируса Западного Нила (ВЗН) часто выявляются в ЦНС, легких и других внутренних органах [5].

Накопленные клинические материалы свидетельствуют о возможных различиях в морфогенезе воспалительного процесса в различных органах и об актуальности изучения повреждения органов дыхательной системы при инфицировании вирусом Западного Нила (ВЗН) [7].

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Выявить морфологические особенности легких мышей при инфицировании ВЗН.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Моделирование лихорадки Западного Нила производилось в лаборатории арбовирусных инфекций Научно-исследовательского института вирусологии РАМН им. Д. И. Ивановского. В работе использовали белых мышей-самцов массой (10 ± 2) г в возрасте 30 суток, которые были заражены ВЗН, астраханский штамм (Астр 901), подкожно в разведении 10-2 0,3 мл (10 животных). Заболевших животных с клинической симптоматикой ЛЗН забивали на 14-е сутки (10 животных) под эфирным наркозом в соответствии с «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных». Контролем служили ложно-инфицированные мыши-самцы (10 животных), которым подкожно вводили 0,3 мл 0,9%-го раствора хлорида натрия.

Ткань легкого фиксировали в 10%-м нейтральном формалине, с дальнейшим обезвоживанием в батарее спиртов и изготовлением парафиновых блоков. Срезы толщиной 5—7 мкм окрашивали гематоксилином и эозином. Фиксацию кусочков легкого для электронно-микроскопического исследования размером до 1 мм3 проводили в течение 12 часов в 4%-м растворе параформа на 0,1М какодилатном буфере с последующей постфиксацией в течение 2 часов в 1%-м растворе тетраокиси осмия на 0,1М какодилатном буфере (рН = 7,4) при температуре +4 оС. После промывки и дегидратации материал заливали в смесь эпона и аралдита. Ультратонкие срезы толщиной 50—90 нм получали на ультрамикротоме «LKB-8800» и монтировали на медные сетки. После контрастирования в 0,3%-м растворе цитрата свинца в течение 20 минут срезы изучались в электронном микроскопе «Tesla BS-500» при ускоряющем напряжении 60 кВ. Фотодокументирование производили с использованием фотопластинок «Для ядерных исследований». Электронные микрофотограммы изготавливали на фотографической черно-белой бумаге «Унибром 160 БП».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенные нами ранние исследования [1] свидетельствуют о том, что выраженность патомор-фологических изменений в легких достигает наибольшей степени на 14-е сутки эксперимента, то есть в тот период, когда отмечается постепенное снижение выраженности неврологической симптоматики.

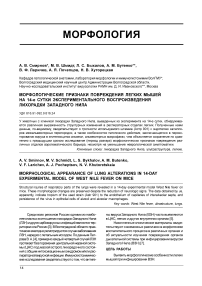

В 70 % случаев в альвеолах обнаруживался серозно-геморрагический экссудат (рис. 1), распределенный диффузно и заполняющий 20—30 % воздушного пространства альвеол. Встречались участки ткани легкого с очаговым наличием серозного экссудата, целиком заполняющего часть альвеол. У 30 % животных определялось наличие в альвеолах небольшого количества диффузно распределенного геморрагического экссудата в просветах альвеол, альвеолярных ходов, респираторных бронхиол. В значительной части случаев наряду с запол- нением альвеол экссудатом отмечается наличие участков очаговой центроацинарной эмфиземы. Межальвеолярные перегородки значительно утолщены, в них отмечается появление единичных нейтрофильных сегментоядерных лейкоцитов. Отмечено увеличение содержания в просветах и стенках альвеол количества альвеолярных макрофагов, среди которых встречались крупные двух- и многоядерные клетки. Несмотря на сохраняющееся утолщение межальвеолярных перегородок, отмечались дистрофические изменения в респираторных эпителиоцитах.

Рис. 1. Строение легкого мыши, инфицированной ВЗН с клинической симптоматикой ЛЗН (14-е сутки заболевания). Серозно-геморрагический экссудат в значительной части альвеол, полнокровие сосудов МЦР. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х 400

Обнаруживается умеренно выраженное полнокровие сосудов микроциркуляторного русла, капилляров межальвеолярных перегородок во всех наблюдениях. Выявляется краевое стояние и адгезия нейтрофильных сегментоядерных лейкоцитов в сосудах микроциркуляторного русла. В отдельных случаях отмечено нарушение целостности стенок капилляров, повреждение эндотелиальной выстилки с агрегацией тромбоцитов и образованием микротромбов.

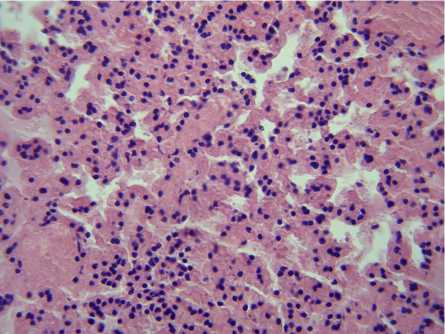

При электронно-микроскопическом исследовании легких у животных с клинической картиной лихорадки Западного Нила на 14-е сутки эксперимента обнаруживается различная выраженность ультраструктурных изменений в респираторных отделах легких.

В пораженных отделах легких отмечается преобладание деструктивных изменений в межальвеолярных перегородках (рис. 2). Эндотелий капилляров резко отекший, цитоплазма клеток содержит многочисленные везикулы с содержимым низкой электронной плотности различных размеров. Часть эндотелиоцитов отличается повышенной электронной плотностью. В ядрах эндотелиальных клеток отмечаются признаки отека и конденсации хроматина. В структуре ядра преобладает гетерохроматин. В участках капилляров с адгезией тромбоцитов обнаруживаются признаки дегрануляции. Кроме того, встречаются адгезированные к эндотелиальным клеткам малые лимфоциты, в цитоплазме которых определяется значительное количество везикул.

Рис. 2. Ультраструктурные изменения в легком мыши, инфицированной ВЗН с клинической симптоматикой

ЛЗН (14-е сутки заболевания). Полнокровие капилляров межальвеолярных перегородок. Электронная микрофотограмма. Ув. х 48 000

Базальная мембрана капилляров представлена чередующимися участками разрыхления и фрагментации с относительно сохранными участками. Обнаруживаются очаговые скопления серозного экссудата в интерстиции межальвеолярных перегородок, что способствует отслоению респираторных эпителиоцитов от базальной мембраны.

Цитоплазма респираторных эпителиоцитов утолщена за счет участков внутриклеточного отека и большого количества везикул. Определяется значительное повреждение органелл и участков плазматической мембраны. Отмечается резко выраженное расширение канальцев и цистерн эндоплазматической сети.

Ядра респираторных эпителиоцитов располагаются в наиболее утолщенной зоне цитоплазмы, выступающей в просвет альвеол, имеют форму, близкую к округлой, содержат значительное количество гетерохроматина. Обнаруживается очаговая фрагментация наружной ядерной мембраны и расширение перинуклеарного пространства.

Большие эпителиоциты также характеризуются появлением участков внутриклеточного отека, повреждением органелл и участков плазматической мембраны, неравномерным распределенных пластинчатых телец в цитоплазме, часть из которых содержит материал низкой электронной плотности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, у животных с клиникой лихорадки Западного Нила, выведенных из эксперимен- та на 14-е сутки, обнаруживается различная выраженность структурных изменений в респираторных отделах легких. В альвеолах в большинстве случаев сохраняется серозно-геморрагический экссудат, дистрофические изменения в респираторных эпителиоцитах, умеренно выраженное полнокровие сосудов микроциркуляторного русла, утолщение межальвеолярных перегородок.

В литературе имеются клинические и экспериментальные данные, свидетельствующие о поражении бронхо-легочной системы при лихорадке Западного Нила [2]. При этом морфологические изменения, как правило, достигают максимальной степени в период разгара неврологической симптоматики (6—7-е сутки эксперимента). Однако в литературных источниках мы не обнаружили прямых данных о характере и выраженности патоморфологических изменений в легочной ткани у людей или животных, находящихся в реконвалесцентном периоде ЛЗН.

Полученные нами данные, по-видимому, свидетельствуют о тропности используемого штамма (Астр 901) к эндотелию капилляров межальвеолярных перегородок, а также особенностях патогенного действия, заключающегося в персистировании вируса в эпителиоцитах альвеол, альвеолярных макрофагах, чем объясняется сохранение по сравнению с предыдущим сроком исследования (период разгара) морфологических признаков повреждения различных отделов аэрогематическо-го барьера, несмотря на уменьшение неврологической симптоматики.