Морфологические свойства лучевой артерии человека, выделенной в интраоперационный период коронарного шунтирования

Автор: Еременко К.В., Дзюман А.Н., Вечерский Ю.Ю., Затолокин В.В., Андреев С.Л.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 2 т.28, 2013 года.

Бесплатный доступ

В препаратах лучевой артерии человека, выделенной во время операции коронарного шунтирования, изучали морфологические свойства сосудистой стенки. Установлено, что суммарная толщина tunica intima и tunica media лучевой артерии в проксимальном отделе больше, чем в дистальном за счет увеличения толщины tunica media. При этом объемная плотность tunica media проксимального отдела больше дистального, тогда как объемная плотность tunica intima, напротив, в проксимальном отделе меньше, чем в дистальном. Потому в качестве предпочтительного варианта предлагается анастомозирование дистального отдела лучевой артерии с коронарной артерией.

Лучевая артерия, аортокоронарное шунтирование, гиперплазия гладкомышечных клеток

Короткий адрес: https://sciup.org/14919842

IDR: 14919842 | УДК: 616.127-089.844:615.849.19

Текст научной статьи Морфологические свойства лучевой артерии человека, выделенной в интраоперационный период коронарного шунтирования

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – наиболее распространенная причина смертности и инвалидизации среди населения развитых стран. Основной причиной ИБС является стенозирующее атеросклеротическое поражение коронарных артерий. В мировой практике наиболее распространенным и эффективным методом хирургического лечения данного заболевания является операция аортокоронарного шунтирования (АКШ), позволяющая восстановить кровоснабжение миокарда, а в итоге – повысить выживаемость и качество жизни больных [8].

В практике сердечно-сосудистой хирургии для шунтирования коронарных артерий используются аутоартериальные или аутовенозные шунты [3–6]. Поскольку венозные шунты не всегда обеспечивают стабильность поздних результатов операции коронарного шунтирования, все чаще используются аутоартериальные кондуиты. Наиболее часто используемыми аутоартериальными кондуитами для шунтирования коронарных артерий являются внутренняя грудная и лучевая артерии (ЛА). ЛА стала объектом выбора для таких операций благодаря структуре сосудистой стенки, диаметру просвета, сопоставимому с венечными артериями, достаточной длине и устойчивости к давлению, относительной простоте выделения, хорошим послеоперационным результатам [1].

Основной трудностью, возникающей во время и после операций коронарного шунтирования, является спазм аутоартериальных шунтов, который ведет к серьезным осложнениям, в том числе к возникновению ишемии и периоперационных инфарктов миокарда. Причинами возникновения спазма ЛА во время и после операций коронарного шунтирования может быть как применение препаратов для лечения пациентов до операции, так и механическое повреждение сосудов во время операции [2]. Немалое значение в последнее время уделяется и морфологическим изменениям сосудистой стенки, в частности, гиперплазии внутренней и средней оболочек.

Цель исследования: изучение строения стенки ЛА человека, выделенной в интраоперационный период.

Материал и методы

Объектом исследования явились фрагменты ЛА человека, выделенные во время операции коронарного шунтирования у пациентов со стенозирующим атеросклерозом коронарных артерий и клиническими проявлениями ИБС. Выделение ЛА проводилось методом скелетирования в 0,5–1 см от места бифуркации плечевой артерии. Проанализировано 96 препаратов из ЛА, выделенной в интраоперационный период у 32 пациентов. Гистологическое, морфометрическое исследования и попарное сравнение проводились у 18 пациентов, у которых извлекалось по 2 сегмента артерии (1 – с проксимальной и 1 – с дистальной части). У оставшихся 14 пациентов, у которых извлекалось по 1 сегменту (проксимальный или дистальный) было проведено только гистологическое исследование. Средний возраст больных составил 55,31±1,13 года. Все пациенты были мужского пола. Из сопутствующих заболеваний наиболее часто встречались гипертоническая болезнь III стадии, риск 4 (90% больных), синдром атерогенной дислипидемии (51,6%), ожирение (29%).

Изолированные сегменты ЛА фиксировались в растворе 10%-го формальдегида и заливались в парафин по стандартной методике. Затем на микротоме изготавливались поперечные срезы лучевой артерии толщиной 5 мкм. Микротомные срезы монтировались на предметные стекла и окрашивались 2 способами: 1) гематоксилином и эозином; 2) орсеином и пикриновой кислотой – для выявления эластических волокон. Световую микроскопию проводили на микроскопе Axioscope 40 (Сarl Zeiss, Germany) при увеличении х100, х400 и х600. Морфометрия микропрепаратов ЛА человека осуществлялась с помощью программных пакетов “Image Tool” и “ImageJ”. Измерялись отдельная и суммарная толщина и объемная плотность tunica intima и tunica media, а также диаметр сосуда.

Все пациенты давали письменное согласие на участие в исследовании. Исследование одобрено локальным этическим комитетом.

Результаты исследования обработаны с помощью программного пакета STATISTIСA 6.0, представлены в качестве медианы (Me) и интерквартильного интервала (Q25–Q75). При сравнении групп независимых переменных использовали непараметрический критерий Манна– Уитни. Статистически значимыми считали различия при значении р<0,05.

Результаты и обсуждение

В результате морфологического исследования были выделены следующие изменения в сосудистой стенке: 1. Диффузное утолщение tunica intima (ДУТИ) за счет гиперплазии, отека и гиперэластоза подэндотелиального слоя, проявляющееся увеличением внутренней оболочки по всему внутреннему контуру ЛА (рис. 1 А на 3-й стр. обложки), с преобладанием в интиме эластических структур и мультипликацией, фрагментацией, утолщением, чрезмерной извитостью внутренней эластической мембраны (рис. 1 Б на 3-й стр. обложки);

-

2. Локальное утолщение tunica intima (ЛУТИ), проявляющееся локализованным увеличением толщины интимы на фоне нормально развитой внутренней оболочки (рис. 2 А на 3-й стр. обложки) и изменением внутреннего контура ЛА с локальным сужением просвета сосуда (рис. 2 Б на 3-й стр. обложки);

-

3. Гипертрофия и отек tunica media (ГТМ), представляющие собой выраженное увеличение толщины мышечной оболочки без изменения размеров и формы ГМК (рис. 3 А, Б на 3-й стр. обложки) и уменьшение просвета сосуда.

Наиболее частым сочетанием изменений морфологического строения ЛА, встречающимся у 13 пациентов (41%), явились: гиперплазия, отек, гиперэластоз подэндотелиального слоя tunica intima с мультипликацией, фрагментацией, утолщением, чрезмерной извитостью внутренней эластической мембраны и гипертрофия tunica media (рис. 4 на 3-й стр. обложки).

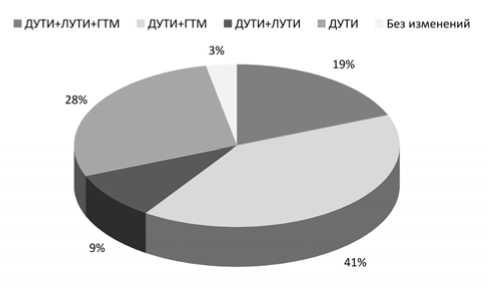

Данные изменения сосудистой стенки наблюдались как по отдельности, так и сочетанно (рис. 5). Одновременное проявление всех вышеперечисленных изменений сосудистой стенки наблюдалось у 6 пациентов (19%). Реже всего наблюдалось сочетание таких изменений, как диффузное и локальное утолщение tunica intima. Последнее сочетание встретилось у 3 пациентов (9%).

Диффузное утолщение tunica intima как проявление самостоятельного процесса установлено у 9 пациентов (28%). Лишь у одного пациента, подвергшегося операции коронарного шунтирования, изменений в стенке ЛА обнаружено не было.

Возможно, данные изменения могут быть причиной послеоперационных осложнений. В частности, утолщение tunica media может приводить к развитию спастической реакции в раннем послеоперационном периоде, а диффузное и локальное утолщения tunica intima (как варианты развития одного и того же процесса) могут приводить к окклюзии шунта из ЛА в позднем послеоперационном периоде. Кроме того, показано, что локальное утолщение tunica intima является проявлением долипид-ной стадии атеросклеротического поражения ЛА [7]. Этот фактор также влияет на проходимость шунта, а следовательно, и на возникновение осложнений, в том числе периоперационного инфаркта миокарда.

Рис. 5. Соотношения изменений в стенке ЛА человека, выделенной в интраоперационный период

Таблица

Морфометрические показатели внутренней и средней оболочек ЛА у пациентов с ИБС (Me, Q25–Q75)

|

Проксимальный отдел, n=18 |

Дистальный отдел, n=18 |

|||||

|

Q25 |

Me |

Q75 |

Q25 |

Me |

Q75 |

|

|

Толщина tunica intima, мкм |

37,39 |

55,01 |

103,83 |

43,86 |

60,9 |

91,13 |

|

Толщина tunica media, мкм |

265,53 |

309,70 |

391,85 |

238,89 |

281,28 |

339,41 |

|

Объемная плотность tunica intima, % |

6,78 |

10,44 |

15,59 |

9,3 |

12,81 |

17,64 |

|

Объемная плотность tunica media, % |

63,61 |

69,43 |

74,47 |

61,09 |

64,19 |

67,76 |

|

Суммарная толщина tunica intima и tunica media, мкм |

327,68 |

385,68 |

504,08 |

277,86 |

359,51 |

414,75 |

|

Суммарная объемная плотность tunica intima и tunica media, % |

75,4 |

82,54 |

85,94 |

74,15 |

79,11 |

85,17 |

|

Просвет сосуда, мкм |

423,15 |

588,3 |

684,17 |

421,3 |

614,45 |

699,95 |

Примечание: Курсивом выделены статистически значимые отличия (p<0,05) между исследуемыми показателями в проксимальном и дистальном отделах.

В ходе морфометрического исследования проксимального и дистального отделов лучевой артерии человека, выделенной в интраоперационный период, были определены показатели, представленные в таблице.

Суммарная толщина tunica intima и tunica media в проксимальном отделе 385,68 (327,68–504,08) мкм оказалась статистически значимо выше, чем в дистальном 359,51 (277,86–414,75) мкм, преимущественно за счет увеличения толщины tunica media. Последняя в проксимальном отделе составила 309,7 (265,53–391,85) мкм, а в дистальном – 281,28 (238,89–339,41) мкм. Наряду с этим отмечалось статистически значимое отличие в объемной плотности tunica media проксимального и дистального отделов. Она равна 69,43% (63,61–74,47) и 64,19% (61,09– 67,76) соответственно. При этом объемная плотность tunica intima в проксимальном отделе составляла 10,44% (6,78–15,59) и была статистически значимо ниже, чем в дистальном 12,81% (9,3–17,64). Более выраженный мышечный слой в проксимальном отделе ЛА может быть препятствием к использованию этого участка артерии для дистального анастомоза в операциях АКШ из-за высокой вероятности спастической реакции. В этом случае предпочтительным вариантом анастомозирования с коронарной артерией является дистальный отдел ЛА.

Заключение

Таким образом, при морфологическом и морфометрическом исследовании препаратов ЛА, полученных у больных ИБС с выраженным стенозирующим атеросклерозом коронарных артерий, выявлены исходные изменения сосудистой стенки радиальных артерий, используемых в качестве шунтов, которые могут стать причиной ранних и поздних послеоперационных осложнений КШ. Полученные нами данные позволяют предположить, что для создания анастомоза между радиальной и коронарной артериями при выполнении операции коронарного шунтирования следует выбирать дистальный отдел ЛА. В дистальном отделе ЛА менее развиты гладкомышечные клетки в tunica media, которые являются основным субстратом для развития спастических реакций.

Список литературы Морфологические свойства лучевой артерии человека, выделенной в интраоперационный период коронарного шунтирования

- Вечерский Ю.Ю., Андреев С.Л., Затолокин В.В. Сравнительное исследование функционирования различных аутоартериальных и венозных графтов по данным шунтографии после изолированного коронарного шунтирования//Сибирский медицинский журнал (Томск). -2010. -№ 4, вып. 1. -С. 43-49.

- Мамчур С.Е., Вечерский Ю.Ю., Фадеев М.В. Морфология внутренне грудной и лучевой артерий у пациентов, подвергшихся коронарному шунтированию//Бюл. сиб. медицины. -2004. -№ 2. -C. 85-89.

- Шнейдер Ю.А., Толкачев В.В., Жорин С.П. Реваскуляризация миокарда с помощью лучевой артерии//Вестник хирургии. -2004. -№ 3 -С. 14-18.

- Iaco A.L., Teodori G., Di Giammarco G. Radial artery for myocardial revascularization: long term clinical and angiographic results//Ann. Thorac. Surg. -2001. -Vol. 72. -P. 464-468.

- La Villa G., Lazzeri C., Fronzaroli C. et al. Brain natriuretic peptide//Ann. Ital. Med. Mt. -1995. -Vol. 10, No. 4. -P. 233-241.

- Tatoulis J., Buxton B., Fuller J. Patencies of 2127 arterial to coronary conduits over 15 years//Ann. Thorac. Surg. -2004. -Vol. 77. -P. 87-92.

- Wildhirt S.M., Voss B., Von Canal F. et al. Graft function, histopathology and morphometry of radial arteries used as conduits for myocardial revascularization in patients beyond age 70//Eur. J. Cardio thoracic Surg. -2006. -Vol. 30. -P. 333-340.

- Wilson J.M., Ferguson J.J., Hall R.J. Coronary artery bypass surgery and percutaneous coronary revascularization: impact on morbidity and mortality in patients with coronary artery disease//Cardiovascular Medicine. -NY: Springer, 2007. -P. 1073-1112.