Морфологический комплекс зубов человека со стоянки Афонтова гора II и его положение в системе одонтологической дифференциации верхнепалеолитического населения Северной Евразии

Автор: Зубова А.В., Чикишева Т.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология и палеогенетика

Статья в выпуске: 4 т.43, 2015 года.

Бесплатный доступ

Обследованы пять зубов нижней челюсти, обнаруженной в 2014 г. на стоянке Афонтова Гора II (16-12 тыс. л.н.). Основными особенностями их морфологии являются архаизм строения коронок, сложность одонтоглифического узора, отсутствие ключевых маркеров восточного и западного одонтологического ствола, крупные размеры коронок при малой длине корневой системы. Ближайшие аналоги зубов со стоянки Афонтова Гора II обнаружены у индивида из Лиственки. Предполагается самостоятельный очаг морфогенеза выделенного одонтологического комплекса, названного южно-сибирским. Его ареал находился на территории Южной Сибири, а возможным эпицентром являлись предгорья Алтая и Саян. Установлен недифференцированный по вектору восток - запад характер южно-сибирского одонтологического комплекса и высказано предположение о независимости его формирования от восточного и западного одонтологического ствола.

Одонтологический комплекс, верхний палеолит, афонтовская культура, афонтова гора ii

Короткий адрес: https://sciup.org/145145726

IDR: 145145726 | УДК: 572.77 | DOI: 10.17746/1563-0102.2015.43.4.135-143

Текст научной статьи Морфологический комплекс зубов человека со стоянки Афонтова гора II и его положение в системе одонтологической дифференциации верхнепалеолитического населения Северной Евразии

Стоянка Афонтова Гора II, расположенная в границах г. Красноярска, относится к афонтовской археологической культуре и датируется в пределах от 15 до 11 тыс. л.н. [Деревянко и др., 2014, с. 431]. Пер- вые палеоантропологические находки на этой стоянке были обнаружены в 1924 г. Г.П. Сосновским, Н.К. Ауэрбахом и В.И. Громовым: фаланга пальца руки, фрагменты левых лучевой, плечевой и локтевой костей взрослого человека и второй верхний премоляр подростка 11–15 лет [Грязнов, 1932]. В 1937 г. Ж. Фромаже при осмотре обнажений культурного слоя на памятнике нашел фрагмент лобной кости человека с прикорневой частью носовых костей, на основании

малых размеров и толщины признанных детскими [Герасимова, Астахов, Величко, 2007, с. 23]. Опираясь на их малую высоту над линией, соединяющей точки соприкосновения лобной, верхнечелюстной и носовой костей, Г.Ф. Дебец сделал вывод об антропологической монголоидности индивида, которому принадлежал этот фрагмент [1946, с. 75].

В 2014 г. на памятнике были обнаружены первый шейный позвонок женщины в возрасте старше 20 лет, нижняя челюсть и пять зубов индивида 14–15 лет, предположительно женского пола. Обсуждению половозрастного статуса и остеологических характеристик челюсти посвящена специальная работа, которая готовится к печати. Основная задача данной статьи – анализ морфологических особенностей зубов и определение их места в системе одонтологических комплексов эпохи верхнего палеолита Северной Евразии.

Материалы и методы

Обследованы пять зубов нижней челюсти, два из которых – правые первый и второй моляры – находились in situ , а три – левые второй премоляр, первый и второй моляры – найдены отдельно, но относились к той же челюсти. Обнаруженный в 1924 г. зуб был определен как нижний левый второй моляр [Шпакова, 2001] и, следовательно, принадлежал другому индивиду. Коронки и корни всех зубов полностью сформированы, на первых молярах наблюдается легкая сглаженность рельефа осевых гребней главных бугорков, не затрудняющая оценку его основных деталей.

Измерения диаметров коронок и размеров корней моляров выполнялись по методу Р. Сельмера-Олсена, предполагающему опору на морфологически контактные точки, а не на наиболее удаленные друг от друга участки. В случае мезио-дистального диаметра моляров (MDcor) передняя опорная точка лежит приблизительно на 1 мм вестибулярнее продолжения мезиальной борозды, а дистальная – на наиболее выдающейся части гипоконулида. Вестибуло-лингвальный диаметр моляров (VLcor) измерялся отдельно для тригонида и талонида на уровне наиболее выступающих точек протоконида и метаконида в первом случае, энтокони-да и гипоконида во втором [Зубов, 1968б, с. 119–120]. На премолярах MDcor и VLcor определяются эмпирически как наибольшие размеры. Высота коронки (Hcor) измерялась по методу Р. Мартина с поправкой Р. Сельмера-Олсена, учитывающей наличие или отсутствие затека эмали [Зубов, 2006, с. 70]. Длина корня (HR) определялась как расстояние по средней линии от его верхушки до эмалево-цементной границы в вестибулярной норме. Пределы размерных категорий для каждого диаметра устанавливались в соответствии со шкалой А.А. Зубова [1968а, табл. 26].

Для сравнительного анализа метрических показателей привлекались характеристики находок Сунгирь 2, 3 [Зубов, 2000, табл. 19.4, 19.5], Костенки 14 [Халде-ева, 2010], 18 [Халдеева, 2006], Мальта 2, Лиственка [Шпакова, 2001].

Одонтоскопическое описание деталей рельефа коронок и строения корней зубов выполнялось на основании критериев, принятых российской одонтологической школой [Зубов, 1968а, 1974, 2006; Зубов, Халдеева, 1993] и системой Аризонского государственного университета (ASUDAS) [Turner, Nichol, Scott, 1991; Scott, Turner, 1997]. При анализе таксономического статуса находок мы опирались на распределение одонтологических признаков, дифференцирующих популяции Homo sapiens по направлению запад – восток, и их сочетания с маркерами генерализованной архаики, выделяемыми отечественными исследователями в отдельную группу фенов. Из маркеров восточной направленности учитывалось наличие дистального гребня тригонида, шестого бугорка, ямки протостилида, одонтоглифического фена 2med(III), варианта III точек впадения первых борозд метаконида и протоконида в межбугорковую борозду. Поскольку частоты коленчатой складки метаконида и tami в древних сериях на юге Западной Сибири варьируют вне строгой связи с монголоидным комплексом (неопубликованные данные А.В. Зубовой), в данном анализе они имеют второстепенное значение. К группе архаичных морфологических элементов (маркеров архаики) на нижних зубах в российской антропологии традиционно относят повышенную сложность рельефа жевательной поверхности, передние и задние ямки, средний гребень тригонида, дериваты цингу-люма (в т.ч. и протостилид), центральные бугорки, наклон вершин основных бугорков к центру коронки [Халдеева, Харламова, Зубов, 2010; Зубова, 2013]. В эту группу были включены также маркеры неандертальского одонтологического комплекса [Bailey, 2002, 2005]. Для сравнительного анализа и определения таксономического статуса изученной находки привлекались данные о морфологии зубов индивидов Мальта 2, Лиственка, Костенки 14, 15 [Zubova, 2014] (а также неопубликованные данные А.В. Зубовой), Костен-ки 18 [Халдеева, 2006], Сунгирь 2, 3 [Зубов, 2000].

Результаты и обсуждение

Одонтометрическая характеристика

Второй левый премоляр был сопоставлен по метрическим характеристикам с зубом, обнаруженным на стоянке Афонтова Гора II ранее [Шпакова, 2001, табл. 2]. Его мезио-дистальный диаметр оказался заметно больше, а вестибуло-лингвальный – несколько меньше, чем у зуба из раскопок 1924 г. Мезио-дис-тальные размеры и первых, и вторых моляров попадают в категорию очень больших значений, вестибу-ло-лингвальные - больших (табл. 1). Высота коронок очень велика и выходит за пределы современной рубрикации. Она сочетается с короткой корневой системой, что не удивительно с учетом малых размеров самой нижней челюсти [Чикишева и др., в печати]. Индексы корня, рассчитанные как отношение максимальной длины корневой системы к высоте коронки и вестибуло-лингвальному диаметру, имеют очень низкие значения.

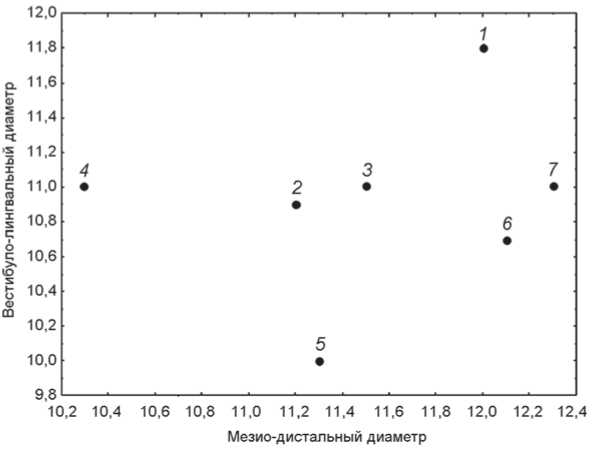

Сопоставление метрических характеристик моляров нижней челюсти из Афонтовой Горы II с опубликованными данными о других аналогичных верх- непалеолитических находках с территории Северной Евразии (табл. 1) показало, что они отличаются большими мезио-дистальными размерами, сочетающимися со средними для верхнего палеолита вестибу-ло-лингвальными. К сожалению, в сравнительных материалах у двух из трех индивидов постоянные зубы нижней челюсти были представлены только первыми молярами. Это затруднило проведение полноценного статистического сопоставления одонтологических образцов из Афонтовой Горы II с другими находками и заставило нас ограничиться только анализом их распределения в двухмерном пространстве по значениям мезио-дистального и вестибуло-лингвального диаметров правых первых моляров (рис. 1). Максимальные различия по метрическим характеристикам

Таблица 1. Одонтометрические характеристики зубов нижней челюсти у верхнепалеолитического населения Северной Евразии

|

Показатель |

Афонтова Гора II |

Сунгирь 2 |

Сунгирь 3 |

Костенки 18 |

Костенки 14 |

Мальта 2 |

Лист-венка |

|||||||

|

P2 (л) * |

М1 (п) |

М1 (л) |

М2 (п) |

М1 (п) |

М2 (п) |

М1 (п) |

М2 (п) |

М1 (п) |

М2 (п) |

М1 (п) |

М2 (п) |

М1 (п) |

М1 (п) |

|

|

MDcor |

7,7 |

12,3 |

12,2 |

11,7 |

12 |

11,7 |

11,1 |

10,3 |

11,5 |

11,5 |

10,3 |

10 |

11,3 |

12,1 |

|

VLcor |

8,8 |

11 |

11,1 |

10,8 |

11,8 |

11,5 |

10,9 |

9,2 |

11 |

11 |

11 |

11,3 |

10 |

10,7 |

|

Hcor |

8,4 |

8,7 |

8,7 |

8,6 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

HR |

13 |

11,5 |

11,3 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

HR : VLcor × 100 |

147,73 |

104,56 |

101,8 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

HR : Hcor × 100 |

154,76 |

132,18 |

129,89 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

MDM2 : MDM1 × × 100 |

95,12 |

97,50 |

92,79 |

100 |

97,09 |

– |

– |

|||||||

|

VLM2 : VLM1 × × 100 |

98,18 |

97,46 |

84,4 |

100 |

102,73 |

– |

– |

|||||||

*В скобках указана сторона челюсти: л - левая, п - правая.

Рис. 1. Распределение правых первых моляров нижней челюсти в двухмерном пространстве по значениям мезио-дистального и вестибуло-лингвального диаметров.

1 - Сунгирь 2; 2 - Сунгирь 3; 3 - Костенки 18; 4 - Костенки 14; 5 - Мальта 2; 6 - Лиственка;

7 - Афонтова Гора II.

у индивида из Афонтовой Горы II наблюдаются с образцами из костенко-борщевского района, а ближайшее сходство – с ребенком, нижняя челюсть которого была обнаружена на памятнике Лиственка в Красноярском крае. Эти две находки образовали на графике общую совокупность, и сходство между ними оказало сь даже выше, чем между погребенными на одной стоянке индивидами Сунгирь 2 и 3. Старший ребенок из погребения на памятнике Мальта в Иркутской обл. заметно удаляется от них, отличаясь меньшими значениями обоих размеров. По мезио-дис-тальному диаметру он сближается с индивидами Сун-гирь 2 и Костенки 18.

Сопоставление по соотношению мезио-дистальных и вестибуло-лингвальных размеров нижних первых и вторых моляров (третий стэп-индекс) выявило интересную закономерность. У индивидов Сунгирь 2, 3, Костенки 18 величина индекса, вычисленная по ве-стибуло-лингвальному диаметру, меньше или равна рассчитанной по мезио-дистальному. Это свидетельствует о том, что скорость редукции продольных и поперечных размеров коронок вторых моляров зде сь примерно одинакова. На нижней челюсти из Афон-товой Горы II наблюдается иная динамика, когда вестибуло-лингвальные размеры вторых моляров уменьшаются относительно первых медленнее, чем мезио-дистальные. Величина третьего стэп-индекса, вычисленная по вестибуло-лингвальному диаметру, здесь выше рассчитанной по мезио-дистально-му. Из всех черепов, привлекаемых для сравнения, такое соотношение наблюдается только у индивида Костенки 14. Для того чтобы делать выводы об эволюционном значении выявленных различий, пока недостаточно оснований. Тем не менее приведенные А.А. Зубовым данные о панойкуменном распределении значений третьего стэп-индекса [1968б, табл. 28] позволяют заключить, что в большинстве современных популяций его величины, вычисленные по мезио-дистальным показателям, выше рассчитанных по ве-стибуло-лингвальным. Это может свидетельствовать о том, что на значительной части земного шара эволюционная тенденция к уменьшению размеров вторых моляров в большей степени захватывала поперечный диаметр зуба, нежели продольный. В первую очередь это касается европеоидных популяций.

На территории Алтае-Саянского нагорья тенденция к отно сительно менее интенсивной редукции вестибуло-лингвального диаметра вторых моляров нижней челюсти является хронологически устойчивой. Она сохранялась здесь как минимум до эпохи неолита, где ее можно проследить у носителей кузнецко-алтайской культуры, оставивших захоронения на могильниках Солонцы-5 и Усть-Иша (неопубликованные данные А.В. Зубовой). Это позволяет выдвинуть предположение о том, что меньшая ре- дукция вестибуло-лингвального диаметра вторых нижних моляров по сравнению с мезио-дистальным на челюсти из Афонтовой Горы II отражает не индивидуальную изменчивость, а реальную ситуацию консервативности морфогенетических процессов на изучаемой территории.

Одонтоскопическая характеристика

Левый второй премоляр. Характеризуется сложной морфологией рельефа окклюзивной поверхности (рис. 2). Лингвальная и вестибулярная части коронки близки по высоте, средний гребень, соединяющий протоконид и метаконид, прерван глубокой межбугорковой фиссурой. В лингвальном отделе начинается дифференциация метаконида и энтоконида, в вестибулярном – гипоконида, которые демонстрируют зачатки собственных вершин. Интересной особенностью зуба является более слабая морфологическая выраженность интертуберкулярных борозд, разделяющих метаконид и энтоконид с лингвальной стороны и про-токонид и гипоконид с вестибулярной, по сравнению с бороздами второго порядка, выделяющими осевые гребни каждого бугорка. Интертуберкулярные фиссуры имеют форму скорее неглубоких ямок, чем резко очерченных борозд и не пересекают краевые гребни, соединяющие зачатки дополнительных бугорков.

Одонтоглифический узор коронки, таким образом, составляют интертуберкулярные фиссуры первого порядка I и II и борозды второго порядка 1 и 2med, 1 и 2prd, 1 и 2end, 1 и 2hyd. Выразить степень дифференцированности коронки в баллах шкал ASUDAS и А.А. Зубова затруднительно, поскольку они ориентированы, в первую очередь, на интертуберкуляр-ные борозды первого порядка. По шкале А.А. Зубова премоляр находится между баллами 4 и 7, отличаясь от формы 4 повышенной дифференциацией лингвальной части, а от более сложных – отсутствием борозд III и IV. По схеме ASUDAS он соответствует баллам 7 и 8, но отличается от этих вариантов наличием архаичных непрерывных краевых гребней и меньшей разницей в высоте лингвального и вестибулярного отделов коронки.

Зуб имеет один корень, апикальное отверстие которого закрыто. В нижней трети он заметно изогнут в дистальном направлении.

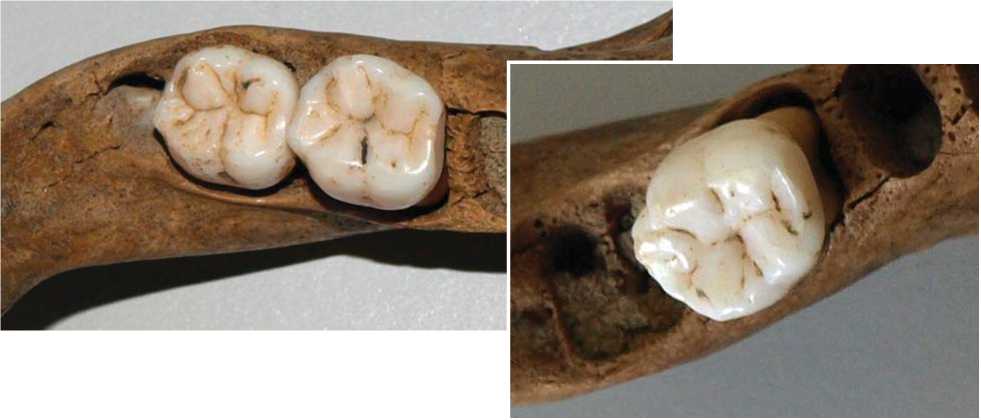

Правый первый моляр. Как и премоляр, зуб характеризуется повышенной дифференциацией окклюзивной поверхности коронки (рис. 3). Он имеет шестибугорковое строение, хотя шестой бугорок очень мал (балл 1 по ASUDAS) и не до конца обособлен. Можно предполагать наличие еще более слабо оформленного метаконулида. Узор основных борозд коронки относится к типу «Х», при котором в кон-

Рис. 2. Нижний левый второй премоляр.

такт входят мезио-вестибулярный и дисто-лингваль-ный бугорки. Дополнительные гребни тригонида, коленчатая складка метаконида, дополнительные стилоидные образования отсутствуют. Фены системы прото стилида представлены небольшой ямкой на конце вестибулярной борозды. Наблюдается незначительный сдвиг окклюзивной площадки в лингвальном направлении. В мезиальном отделе зуба присутствует передняя ямка, на поверхности энтоконида – задняя.

Одонтоглифический узор метаконида и прото-конида со ставляют основные борозды второго порядка – 1 и 2med, 1 и 2prd. На гипокониде он стерт. На энтокониде фиксируется только 2end, первая борозда сливается с межбугорковой фиссурой IV и задней ямкой. Гипоконулид также дифференцирован. Из-за легкой стертости нельзя определить направление хода борозды 1hld, но 2hld фиксируется вполне надежно. На протокониде можно отметить присутствие дополнительной бороздки, соединяющей 2prd и фиссуру I. На метакониде также наблюдается дополнительная бороздка, отходящая от 2med. Первые борозды метаконида и протоконида впадают в фиссуру II одновременно. Борозда 2med впадает в центральную ямку (fc), образуя диагностически нейтральное сочетание.

Зуб имеет два корня – мезиальный и дистальный, особенностью которых является наличие двух вершин.

Левый первый моляр. Как и правый, имеет шестибугорковое строение и узор коронки «Х» (рис. 4). На зубе присутствуют передняя и задняя ямки, наблюдается небольшой лингвальный сдвиг окклюзивной площадки. Дополнительные гребни тригонида, фены

системы протостилида, за исключением ямки, другие стилоидные образования, центральный бугорок и tami отсутствуют. Одонтоглифический узор метаконида, протоконида, гипоконида и энтоконида представлен бороздами 1 и 2, гипоконулида – только второй, т.к. первая, по всей видимости, стерта. Первые борозды метаконида и протоконида впадают в фиссуру I одновременно. Вторая борозда метаконида впадает в фиссуру III.

Зуб имеет два корня – мезиальный и дистальный, у каждого по две вершины.

Правый второй моляр. Коронки вторых моляров отличаются не меньшей морфологической сложностью, чем первых. Правый М2 имеет шестибугорковое строение (см. рис. 3), причем гипоконулид на этом зубе меньше, а t6, наоборот, крупнее, чем на первых молярах. Узор основных интертуберкулярных борозд относится к типу «Х». Дополнительные гребни три-гонида, стилоидные образования, коленчатая склад-

Рис. 3. Первый и второй моляры правой стороны нижней челюсти.

Рис. 4. Нижний левый первый моляр.

ка метаконида, tami, центральные бугорки отсутствуют. В мезиальном отделе фиксируется передняя ямка, в дистальном – задняя. На вестибулярной стороне отмечается ямка протостилида. Окклюзивная площадка немного сдвинута в лингвальном направлении. На метакониде и протокониде присутствуют борозды 1, 2 и 2’; на гипокониде и энтокониде – 1, 2 и 3. Первая борозда гипоконида в терминальном отрезке образует трирадиус. Интересной особенностью зуба является сильная дифференциация гипоконулида, на котором фиксируются элементы как первой, так и второй борозды. Первые борозды метаконида и протоконида впадают в фиссуру II одновременно. Борозда 2med впадает в фиссуру III.

Левый второй моляр. По строению абсолютно аналогичен правому (рис. 5): фиксируются шестой бугорок, узор коронки «Х», отсутствуют дополнительные гребни тригонида, коленчатая складка метаконида, tami, центральные бугорки. В мезиальном отделе коронки отмечена передняя ямка, в дистальном – задняя, на вестибулярной поверхности – ямка прото-стилида. На метакониде и протокониде присутствуют борозды 1, 2 и 2’; на гипокониде и энтокониде – 1 и 2. Гипоконулид дифференцирован также, как и на правом зубе. Первые борозды метаконида и протоконида впадают в фиссуру II одновременно. Вторая борозда метаконида впадает в фиссуру III.

Морфологические характеристики зубов нижней челюсти из Афонтовой Горы II складываются в очень интересную комбинацию (табл. 2). Она характеризуется отсутствием неандертальских маркеров, повышенной сложностью строения и сочетанием в едином комплексе архаичных и прогрессивных морфологических особенностей. Об архаизме свидетельствует наличие передних и задних ямок на вторых молярах, а также уровень морфологической дифференциации коронок этих зубов, не уступающий таковому первых моляров. Эпохальный эволюционный процесс, направленный на уменьшение вторых

Рис. 5. Нижний левый второй моляр.

моляров, по сравнению с первыми, и упрощение их морфологии, не повлиял в данном случае на число бугорков и борозд коронки. Однако он затронул линейные размеры вторых моляров и сказался на абсолютных размерах гипоконулида.

Набор маркеров во сточного одонтологического ствола, дифференцирующий современных монголоидов и европеоидов, представлен здесь в редуцированном варианте: присутствуют только очень слабо выраженные шестые бугорки и фен 2med(III) – признаки, с невысокими частотами встречающиеся как в европеоидных, так и в монголоидных популяциях. Такой важный признак, как дистальный гребень тригонида, который в неолитическое время на территории Алтае-Саянского нагорья фиксируется даже на единичных находках, на данных образцах отсутствует.

Для определения статуса морфологического комплекса изучаемых зубов в среде верхнепалеолитических популяций Северной Евразии он был сопоставлен с наборами характеристик одонтологических образцов с памятников костенко-борщевского археологического района (Костенки 14, 15, 18) и Сун-гирь под Владимиром (Сунгирь 2, 3), а также стоянок Мальта и Лиственка в Западной Сибири. Все эти образцы проявляют определенную морфологическую специфику, но позволяют выделить несколько одонтологических комплексов, имеющих географическую приуроченно сть. Один из них объединяет находки с территории Восточно-Европейской равнины. Он включает отсутствие выраженной лопатообразности верхних центральных резцов, повышенную частоту бугорка Карабелли, заметную редукцию гипоконуса верхних вторых моляров, отсутствие шестибугорковых нижних моляров и дистального гребня тригонида на первых нижних молярах. Также в число его отличительных особенностей входят доминирование на последних «Y»-узора коронки и повышенная частота четырехбугорковых нижних вторых моляров. Этот комплекс подразделяется на два варианта. В составе первого из них, выявленного на одонтологических образцах из костенко-борщевского района, указанные особенности присутствуют в полной мере. Во втором варианте, представленном на сунгирских находках, сохраняются все перечисленные черты и добавляются коленчатая складка метаконида, дополнительные бугорки нижних премоляров, некоторые архаичные элементы [Зубов, 2000]. Тем не менее оба варианта можно относить к западному одонтологическому стволу и рассматривать в пределах большой европеоидной расы.

Сибирские верхнепалеолитические находки со стоянок Мальта и Лиственка очень сильно отличаются друг от друга. Характеристики коронок постоянных зубов старшего индивида из Мальты аналогичны таковым образцов из костенко-борщевского

Таблица 2. Некоторые морфологические характеристики зубов нижней челюсти у верхнепалеолитического населения Северной Евразии

|

Признак |

Зуб |

Сунгирь 2 |

Сунгирь 3 |

Костен-ки 14 |

Костен-ки 15 |

Костен-ки 18 |

Мальта 2 |

Листвен-ка |

Афонто-ва Гора II |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

|

Форма премоляров |

Р1 Р2 |

правый левый правый левый |

2 2 5 7 |

– – – – |

? ? ? ? |

– – – – |

– – – – |

– – – – |

– – – – |

– – – >4 |

|

Цингулюм |

Р1 Р2 М1 М2 |

правый левый правый левый правый левый правый левый |

0 0 0 0 + + 0 0 |

– – – – 0 0 0 0 |

0 0 0 0 0 0 0 0 |

– – – – 0 0 – – |

– – – – – – – – |

– – – – 0,5 0,5 – – |

– – – – 0,5 0,5 – – |

– – – 0 0 0 0 0 |

|

Форма моляров |

М1 М2 |

правый левый правый левый |

Y5 Y5 Х4 Х4 |

Y5 +5 +4 +4 |

5 5 +4 +4 |

Y4 Y4 – – |

Y5 Y5 +4 +4 |

Y5 Y5 – – |

Y6 Y6 – – |

Х6 Х6 Х6 Х6 |

|

Протостилид |

М1 М2 |

правый левый правый левый |

0 0 0 0 |

0 0 0 0 |

0 0 0 0 |

0 – – – |

0 0 0 0 |

0 0 – – |

р р – – |

р р р р |

|

Дистальный гребень триго-нида |

М1 М2 |

правый левый правый левый |

0 0 0 0 |

0 0 0 0 |

– – 0 0 |

0 0 – – |

0 0 0 0 |

0 0 – – |

0 0 – – |

0 0 0 0 |

|

Средний гребень триго-нида |

М1 М2 |

правый левый правый левый |

0 0 0 0 |

0 0 0 0 |

– – 0 0 |

0 0 – – |

0 0 0 0 |

0 0 – – |

0 0 – – |

0 0 0 0 |

|

Коленчатая складка метаконида |

М1 М2 |

правый левый правый левый |

+ + 0 0 |

0 0 0 0 |

– – – – |

0 0 – – |

0 0 0 0 |

0 0 – – |

0 0 – – |

0 0 0 0 |

|

Fa |

М1 М2 |

правый левый правый левый |

0 0 0 0 |

0 0 0 0 |

– – 0 0 |

0 0 – – |

0 0 + + |

0 0 – – |

+ – – – |

+ + + + |

|

Fp |

М1 М2 |

правый левый правый левый |

0 0 0 0 |

0 0 0 0 |

– – 0 0 |

0 0 – – |

+ 0 + 0 |

0 0 – – |

0 0 – – |

+ – + + |

Окончание табл. 2

Сравнительный анализ показал, что зубы из Афон-товой Горы II наиболее полные аналогии находят именно в нижней челюсти из Лиственки. Их объединяет сложность одонтоглифического узора коронок первых нижних постоянных моляров, присутствие на них шестых бугорков, ямок протостилида, одонто-глифического варианта 2med(III/fc) и типа 1 контакта борозд 1prd и 1med при впадении в фиссуру II. К сожалению, возраст индивида из Лиственки не позволяет сопоставить эти находки по строению вторых постоянных моляров нижней челюсти. Совпадение морфологических особенностей и метрических характеристик зубов из Афонтовой Горы II и Листвен-ки дает основание говорить о включении Присаянья в ареал самостоятельного очага одонтологического формообразования, который, возможно, распространялся на всю территорию Алтае-Саянского нагорья.

Заключение

Одонтометрические и одонтоскопические характеристики зубов нижней челюсти, обнаруженной при раскопках на Афонтовой Горе II в 2014 г., образуют комбинацию, особенностями которой являются морфологическая сложность рельефа коронок, отсутствие основных маркеров восточного или западного одонтологического ствола, крупные размеры коронок зубов при малой длине корней. Ее анализ на фоне верхнепалеолитического населения Северной Евразии позволил выделить для этой территории два очага одонтологического формообразования – восточно-европейский (к нему можно отнести находки Костен-ки 14, 15, 18, Сунгирь 2, 3) и южно-сибирский (Лист-венка, Афонтова Гора II).

Морфологический комплекс, формировавшийся в пределах южно-сибирского очага, нельзя отнести к западному одонтологическому стволу, но, в строгом смысле, он не соответствует и характеристикам восточного. От западных групп он отличается повышенной частотой шестибугорковых нижних моляров, ямки протостилида и малой длиной корневой системы; от восточных – отсутствием таких важнейших признаков, как лопатообразность верхних резцов и дистальный гребень тригонида. На зубах из Ли-ственки и Афонтовой Горы II обнаружены лишь те фены, которые могут встречаться у представителей как западных, так и восточных популяций. Основные различия между одонтологическими комплексами, выявленными у верхнепалеолитического населения

Южной Сибири и средней полосы Восточно-Европейской равнины, наблюдаются по степени архаизма строения нижних моляров: у зубов из Красноярского края она заметно выше, чем у образцов из Костенок и Сунгиря. Это позволяет сделать вывод о большем консерватизме морфогенетических процессов в Западной Сибири и формировании здесь недифференцированного одонтологического комплекса, который изначально отличался от характеристик как западного, так и восточного ствола. Архаизм этого комплекса подтверждается соотношением мезио-дистальных и вестибуло-лингвальных размеров нижних первых и вторых моляров, позволяющим судить о направлении редукционного процесса. На территории Восточно-Европейской равнины (Сунгирь 2, 3, Костенки 18) происходило более интенсивное уменьшение вести-було-лингвальных размеров вторых моляров относительно первых, что наблюдается и в большинстве современных популяций; а в Южной Сибири – ме-зио-дистальных, и эта тенденция сохранялась в Ал-тае-Саянском регионе как минимум до эпохи неолита.

Список литературы Морфологический комплекс зубов человека со стоянки Афонтова гора II и его положение в системе одонтологической дифференциации верхнепалеолитического населения Северной Евразии

- Герасимова М.М., Астахов С.Н, Величко А.А. Палеолитический человек, его материальная культура и природная среда обитания. -СПб.: Нестор-История, 2007. -240 с.

- Грязнов М.П Остатки человека из культурного слоя Афонтовой Горы//Тр. Комиссии по изучению четвертичного периода. -1932. -Т. 1. -С. 137-144.

- Дебец Г.Ф. Фрагмент лобной кости человека из культурного слоя стоянки «Афонтова Гора II» под Красноярском//Бюл. Комиссии по изучению четвертичного периода.-1946.-№ 8.-С. 73-77.

- Деревянко А.П., Славинский В.С., Чикишева Т.А., Зубова А.В., Слепченко С.М., Зольников И.Д., Лысенко Д.Н., Дроздов Н.И, Цыбанков А.А., Деев Е.В., Рыбалко А.Г., Стасюк И.В., Харевич В.М., Артемьев Е.В., Галухин Л. Л., Богданов Е.С., Степанов Н.С., Дудко А.А., Ломов И.К. Новые антропологические находки эпохи палеолита со стоянки Афонтова Гора II (предварительное описание, краткий стратиграфический и археологический контекст)//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. -Т. XX. -С. 431-434.

- Зубов А. А. Некоторые данные одонтологии к проблеме эволюции человека и его рас//Проблемы эволюции человека и его рас. -М.: Наука, 1968а. -С. 5-123.