Морфологическое исследование седалищного нерва при лечении сочетанной травмы таза и бедра методом чрескостного остеосинтеза в эксперименте

Автор: Варсегова Татьяна Николаевна, Краснов Виталий Викторович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2010 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты морфологического исследования седалищного нерва 10 собак в эксперименте с моделированием сочетанного повреждения таза и бедра и лечении его методом чрескостного остеосинтеза. Выявлена закрытая травма седалищного нерва с нейрапраксией и аксонотмезисом: повреждением миелиновых оболочек и аксонов нервных волокон с последующей валлеровской дегенерацией без поражения оболочек нерва. Через 6 месяцев после снятия аппарата (215 суток) восстановление морфологической структуры седалищного нерва имело незавершенный характер.

Травма таза и бедра, чрескостный остеосинтез, седалищный нерв, деструкция, регенерация

Короткий адрес: https://sciup.org/142121368

IDR: 142121368

Текст научной статьи Морфологическое исследование седалищного нерва при лечении сочетанной травмы таза и бедра методом чрескостного остеосинтеза в эксперименте

Переломы таза и бедра, как правило, сопровождаются повреждением седалищного нерва [3, 5]. При этом риск и степень его поражения значительно возрастают при их сочетанной травме. Чаще всего при переломе проксимального отдела бедренной кости отмечается первичное повреждение седалищного нерва, а переломах костей таза – его вторичное повреждение в результате компрессии рубцово-спаечным конгломератом, формирующимся на месте перелома [6]. Травмы седалищного нерва такого типа, как правило, распознаются в поздние сроки лечения, а диагностика характера и степени тяжести их повреждения определяет выбор так-

МАТЕРИАЛ

В работе проанализированы результаты экспериментов, выполненных на 10 беспородных собаках обоего пола в возрасте от 1 года до 3 лет. На разработанной модели сочетанного перелома седалищной кости и шейки бедренной кости было изучено состояние седалищного тики дальнейшего лечения.

При экспериментальной апробации способа лечения перелома седалищной кости методом чрескостного остеосинтеза выявлена сопутствующая закрытая травма седалищного нерва с повреждением 5 % миелиновых нервных волокон [1].

Вместе с тем, до настоящего времени отсутствуют морфологические данные о степени выраженности деструктивно-репаративного процесса в седалищном нерве при лечении сочетанных повреждений таза и бедра методом чреско-стного остеосинтеза, что и послужило целью данной работы.

И МЕТОДЫ нерва при лечении этого вида травмы методом управляемого чрескостного остеосинтеза. Контролем послужили седалищные нервы 3 интактных собак.

Содержание, уход и эвтаназия животных проводились в соответствии с требованиями нормативных документов Министерства здравоохранения Российской Федерации к работе экспериментально-биологических клиник, а также Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других научных целей [2].

Для стандартизации выполненного эксперимента и правильной интерпретации полученных результатов выведение животных из опыта осуществляли в строго определенные сроки: через 14, 28 и 35 суток фиксации аппаратом, а также через 30, 90 и 180 суток после его демонтажа (65, 125 и 215 суток эксперимента соответственно).

Участки седалищных нервов (СН) иссекали на уровне тела седалищной и проксимальной части бедренной кости. Фиксировали в смеси 2 % растворов глутарового и параформальдеги- дов на фосфатном буфере (рН 7,4) с добавлением 0,1 % пикриновой кислоты, постфиксировали в 1 % растворе тетраоксида осмия с 1,5 % красной кровяной солью и заливали в аралдит. Поперечные полутонкие (1,0 мкм) срезы окрашивали метиленовым синим и основным фуксином [4].

Исходя из того, что фасцикулы седалищного нерва отличаются между собой по соотношению волокон и эндоневрия, для получения достоверных результатов количественных исследований оцифровывали изображения аналогичных пучков. В оцифрованных на аппаратнопрограммном комплексе «DiaMorph» изображениях полутонких срезов определяли долю миелиновых нервных волокон (МВ) с признаками реактивно-деструктивных изменений (Deg%).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Во время взятия экспериментального материала видимых повреждений СН не было выявлено, на всех сроках эксперимента он сохранял анатомическую непрерывность.

Микроскопическое исследование СН через 14 суток фиксации аппаратом показало, что все соединительнотканные оболочки сохраняли целостность. Отмечалась отечность эпиневрия. По сравнению с интактным нервом количество фибробластов, фиброцитов и тучных клеток было значительно повышено. Выявлялись отсутствующие в норме плазматические клетки и клетки лейкоцитарного ряда (в основном лимфоциты), располагающиеся периваскулярно. Просветы эпиневральных кровеносных сосудов были расширены. Ядра эндотелиальных клеток артерий и артериол выбухали в просвет, внутренняя эластическая мембрана была неравномерной толщины, в отдельных сосудах – фрагментирована. Отмечалось утолщение средней оболочки, ядра гладкомышечных клеток – мелкие, полиморфные. Часть микрососудов имела некротические изменения клеточных элементов стенки.

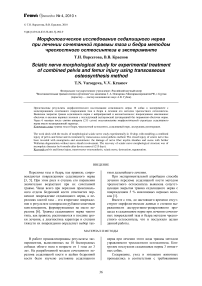

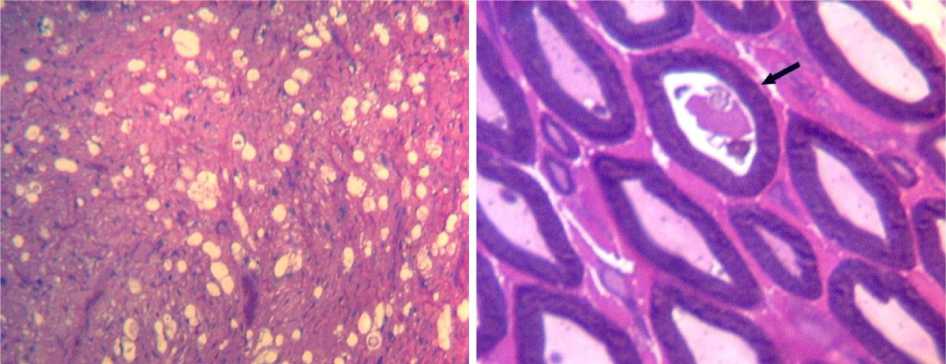

Периневрий также был отечным, утолщенным и утрачивал тонколамеллярное строение (рис. 1). Большинство периневральных клеток имело вакуолизированную цитоплазму, часть – признаки некробиотических изменений. В отдельных участках пучков наблюдались обширные субпериневральные и эндоневральные (преимущественно в области эндоневральных сосудов) отеки.

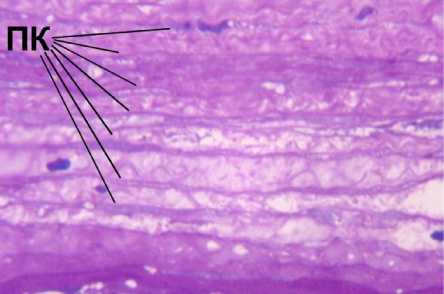

В пучках СН наблюдалась массовая деструкция нервных волокон. В продольных и поперечных срезах были видны многочисленные крупнозернистые и мелкозернистые продукты распада МВ, шванновские клетки и макрофаги с крупными вакуолями (рис. 2), а также большое количество тучных клеток. Просветы эндонев-ральных микрососудов, в отличие от интактного нерва, были расширены.

Через 28 суток эксперимента морфологическая картина состояния СН существенно не изменялась. Оболочки нерва сохраняли целостность. Клеточность эпиневрия оставалась повышенной. Эпиневральные кровеносные сосуды имели расширенные просветы и утолщенные стенки. Ядра эндотелиальных клеток выбухали в просвет. Как и на предыдущем сроке эксперимента, часть сосудов имела признаки некротических изменений клеточных элементов.

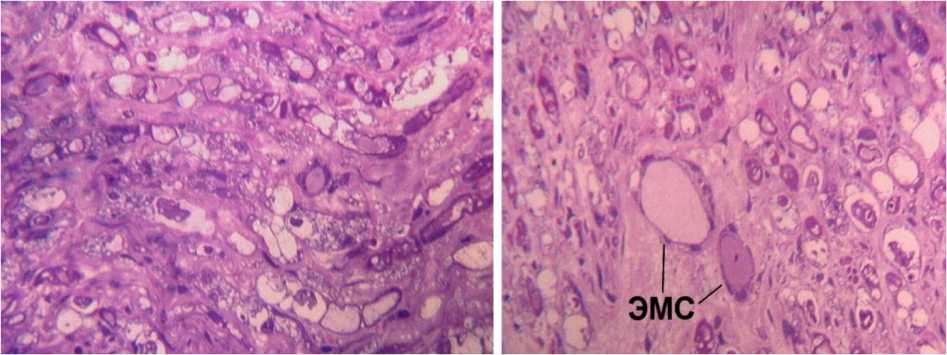

Периневрий оставался отечным, утолщенным, часть периневральных клеток имела вакуолизированную цитоплазму (рис. 3). Сохранялись субпериневральные и эндоневральные отеки, а также повышенная клеточность эндо-неврия.

Рис. 1. Срок эксперимента 14 суток. Периневрий седалищного нерва собаки. ПК периневральные клетки. Поперечный полутонкий срез. Окраска метиленовым синим и основным фуксином. Об. – 40, ок. – 12,5×

Рис. 2. Срок эксперимента 14 суток. Седалищный нерв собаки. Многочисленные крупнозернистые и мелкозернистые продукты распада миелиновых волокон, шванновские клетки и макрофаги с многочисленными вакуолями. ЭМС – эндо-невральные микрососуды. Слева продольный, справа поперечный полутонкие срезы, окраска метиленовым синим и основным фуксином. Об. – 16, ок. – 12,5×

Рис. 3. Срок эксперимента 28 суток. Периневрий крупного пучка седалищного нерва собаки. Субпериневральное пространство (СП) расширено. ПК периневральные клетки, часть из них с вакуолинизированной цитоплазмой. Поперечный полутонкий срез. Окраска метиленовым синим и основным фуксином. Об. – 100, ок. – 12,5×

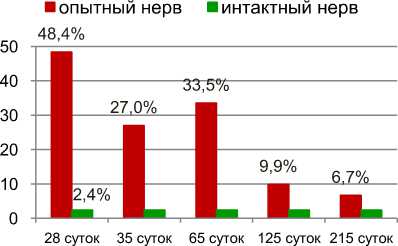

В пучках нервных волокон преобладали процессы распада проводников. Наблюдались МВ в состоянии аксональной и валлеровской дегенерации, а также продукты их распада. Deg% в 20 раз превышала значения интактного нерва (2,00-2,78 %), а деструктивные процессы охватывали от 47,2 до 49,5 % проводников.

Мелкие новообразованные аксоны в составе регенерационных кластеров, формировавшихся в результате дегенерации и последующей регенерации нервных волокон, внутри сохранившихся эндоневральных трубок – единичны, в отдельных пучках не выявлялись.

К концу периода фиксации аппаратом (через 35 суток) все оболочки СН сохраняли целостность. Крупные эпиневральные сосуды имели спавшиеся просветы, артериолы и венулы расширенные. В периваскулярных пространствах сохранялось повышенное количество тучных клеток, наблюдались плазматические клетки и лимфоциты. Периневрий оставался утолщенным.

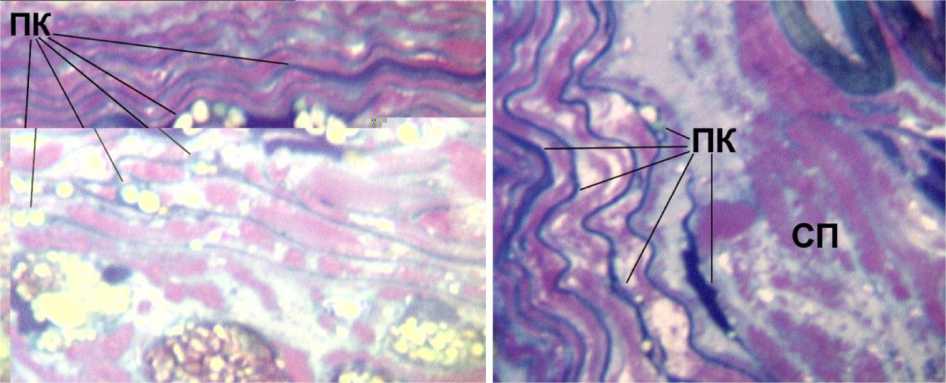

В разных пучках нерва деструктивно- репаративные процессы были выражены по-разному. В части фасцикул обнаруживались субпериневральные отеки, повышенная клеточность эндоневрия, продукты распада МВ, редкие сохранившиеся волокна находились на разных стадиях аксональной и валлеровской дегенерации (рис. 4). Просветы эндоневральных микрососудов были расширены. Наблюдались единичные регенерирующие волокна.

В других пучках часть нервных проводников имела нормальное строение, в составе регенерационных кластеров наблюдались новообразованные волокна, однако часть проводников имела признаки аксональной и валлеровской дегенерации. Deg% в таких фасцикулах достигала 27,3 %, что в 11 раз превышало значения интактного нерва.

В отдельных мелких пучках СН большинство МВ имело нормальное строение, но наблюдались и единичные волокна с признаками реактивно-деструктивных изменений (рис. 5).

Рис. 4. Срок эксперимента 35 суток. Седалищный нерв собаки. Видны многочисленные крупнозернистые и мелкозернистые продукты распада миелиновых волокон, повышенная клеточность эндоневрия. Поперечный полутонкий срез. Окраска метиленовым синим и основным фуксином. Об. – 16, ок. – 12,5×

Через 30 суток после демонтажа аппарата в СН сохранялась повышенная клеточность эпи-неврия. Просветы эндо- и эпиневральных сосудов были расширены. Периневрий имел нормальное строение, субпериневральные отеки отсутствовали.

В значительном количестве проводников, как и на предыдущих сроках эксперимента, наблюдались признаки демиелинизации, аксональной и валлеровской дегенерации. Deg% таких МВ достигала 33,5 %, что значительно (в 14 раз) превышало аналогичный показатель интактного СН. Визуально отмечалось повыше-

Рис. 5. Срок эксперимента 35 суток. Седалищный нерв собаки. Миелиновое волокно с признаками аксональной дегенерации (стрелка), большинство волокон имеет нормальное строение. Поперечный полутонкий срез. Окраска метиленовым синим и основным фуксином. Об. – 100, ок. – 12,5× ние, относительно предыдущего срока эксперимента, количества новообразованных волокон в составе регенерационных кластеров.

В отдаленные периоды наблюдений (через 90 и 180 суток после снятия аппарата) СН визуально не отличались от контроля. Было выявлено большое количество мелких новообразованных проводников. При этом Deg% оставалась высокой: через 90 суток после снятия аппарата она в 4 раза превышала значения интактного нерва и составляла 9,9 %, через 180 суток была повышена 2,8 раза и составляла 6,7 %.

ОБСУЖДЕНИЕ

При лечении сочетанного перелома таза и бедра методом управляемого чрескостного остеосинтеза на протяжении 35 суток наблюдались дистрофические и деструктивные изменения микрососудов эпиневрия СН, отмечались признаки реактивного воспаления, обширные субпериневральные отеки, а также нарушение тонколамеллярного строения периневрия и инфильтрация эндоневрия клетками воспалительного ряда. Массовая деструкция нервных волокон обнаруживалась в течение 65 суток эксперимента (рис. 6).

Несмотря на постепенное снижение в процессе лечения количества волокон с признаками аксональной и валлеровской дегенерации, к концу опыта Deg% оставалась в 3 раза выше аналогичных значений интактного нерва.

Рис. 6. Доля деструктивно измененных миелиновых нервных волокон в интактном седалищном нерве и опытном на этапах эксперимента

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сочетанные переломы костей таза и шейки бедренной кости собак сопровождаются закрытой травмой СН – нейрапраксией и аксонотме-зисом: повреждением миелиновых оболочек и аксонов нервных волокон с последующей вал- леровской дегенерацией без поражения оболочек нерва. Через 6 месяцев после снятия аппарата восстановление морфологической структуры СН имеет незавершенный характер.