Морфология слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки у пациентов с синдромом раздражённого кишечника при контаминации кампилобактером, криптоспоридиями и грибами рода Candida

Автор: Щербаков Иван Тимофеевич, Виноградов Николай Алексеевич, Леонтьева Нина Ивановна, Грачва Нина Михайловна, Филиппов Валерий Семенович, Филиппова Ольга Александровна

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 3 т.25, 2017 года.

Бесплатный доступ

Согласно современным представлениям синдром раздражённого кишечника относится к функциональному заболеванию кишечника, однако полученные в последние годы результаты гистологических исследований слизистой оболочки пищеварительного тракта, свидетельствуют о выраженных морфофункциональных изменениях в органах желудочно-кишечного тракта. С целью выявления морфологических изменений в слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки при контаминации кампилобактером, криптоспоридиями, грибами рода Candida у 24 пациентов обоего пола в возрасте до 50 лет (14 женщин, 10 мужчин) с синдромом раздраженного кишечника проводились комплексные клиниколабораторные наблюдения, включавшие традиционные, инструментальные, бактериологические и гистологические исследований гастро- и колонобиоптатов. Результаты гистологического исследования гастробиоптатов выявили во всех случаях хронический дуоденит разной степени активности. Изменения часто сопровождались: выраженной активностью патологического процесса, высокой плотностью клеточного инфильтрата в собственной пластинке, состоящего преимущественно из плазмоцитов, лимфоцитов, макрофагов, фибробластов, фиброцитов, атрофией дуоденальных ворсинок, резким снижением или исчезновением Панета, гиперплазией бруннеровых желез у значительной части пациентов, с контаминацией слизистой кампилобактером, криптоспоридиями и грибами рода Candida...

Хронический дуоденит, клетки панета, синдром раздражённого кишечника

Короткий адрес: https://sciup.org/143177196

IDR: 143177196 | DOI: 10.20340/mv-mn.17(25).03.32-36

Текст научной статьи Морфология слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки у пациентов с синдромом раздражённого кишечника при контаминации кампилобактером, криптоспоридиями и грибами рода Candida

Щербаков Т.И., Виноградов Н.А., Леонтьева Н.И., Грачёва Н.М., Филиппов В.С., Филиппова О.А. Морфология слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки у пациентов с синдромом раздраженного кишечника при контаминации кампилобактером, криптоспоридиями и грибами рода Сandida// Морфологические ведомости.- 2017.- Том 25.- № 3.- С. 32-36. (25).03.32-36

Shcherbakov TI, Vinogradov NA, Leont'eva NI, Gracheva NM, Filippov VS, Filippova OA. The morphology of the duodenal mucosa, contaminated by campylobacter, cryptosporidium and fungi of species Candida in patients with irritable bowel syndrome. Morfologicheskie Vedomosti – Morphological Newsletter. 2017 Sep 30;25(3):32-36. (25).03.32-36

Цель исследования : выявить морфологические изменения в слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки (далее - СО ДПК) при контаминации кампилобактером, криптоспордиями, грибами рода Candida у пациентов с синдромом раздраженного кишечника.

Материалы и методы исследования . Наблюдались 24 пациента обоего пола (14 женщин и 10 мужчин) в возрасте до 50 лет с предварительным диагнозом: синдром раздраженного кишечника, от которых при эзофагогастродуоденоскопии (далее - ЭГДС) были получены биоптаты СО ДПК. Исследования проводились по протоколу согласно требованиям этического комитета и с письменного согласия пациентов. Пациентам были проведены комплексные клинико-лабораторные исследования: традиционные клинические, бактериологические, паразитологические, инструментальные (ЭГДС) с взятием гастробиоптатов, гистологические, гистохимические, морфометрические и статистические, изучалась микрофлора кишечника на дисбактериоз (по методу Эпштейн-Литвак и Вильшанской, 1968). Биоптаты СО ДПК окрашивались традиционными методами с учетом собственной модификации: криптоспоридии – основным фуксином по Цилю-Нильсену в собственной модификации, согласно патенту от 2004 года; кампилобактеры – 0,1% водным раствором акридинового оранжевого в собственной модификации (1990). Исследовано 120 микропрепаратов СО ДПК. Активность патологического процесса при хроническом дуодените оценивали согласно классификации ХД по R.Whitehead [9]. Результаты гистологического, гистохимического и морфометрического исследований биоптата оценивали согласно правилам медицинской статистики с выведением процентной частоты встречаемости изучаемого морфологического признака.

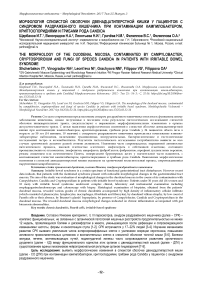

Результаты исследования и обсуждение . При исследовании биоптатов СО ДПК в 33,3% случаев в межворсинчатом пространстве выявляли кампилобактеры палочковидной формы, у 29,2% - кокковидной и палочковидной формы не только в межворсинчатых пространствах СО ДПК, но и на вершинах дуоденальных ворсинок. Спороцисты криптоспоридий обнаруживали на эпителии дуоденальных ворсинок в 8,33% случаев, а у 12,5% пациентов спороцисты и меронты криптоспоридий выявляли на поверхности ворсинок, но и в межворсинчатых пространствах. Грибы рода Candida были обнаружены в 40% случаев в межворсинчатых пространствах в форме единичных шаровидных клеток. У всех обследованных пациентов обнаруживали качественно-количественные изменения биоценоза кишечника и гистологические признаки хронического дуоденита: хронический дуоденит I степени с минимальной активностью патологического процесса – у 8,33%. Состояние СО ДПК при адаптационной норме и при хроническом дуодените I степени представлено на рис. 1 и рис. 2.

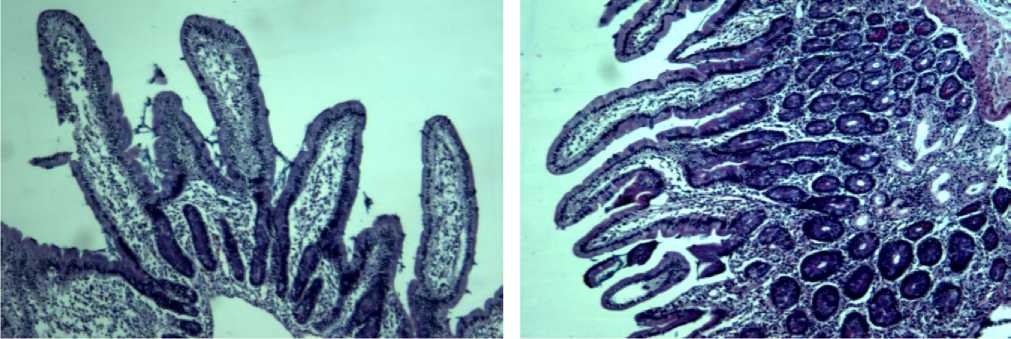

Атрофия дуоденальных ворсинок выявлена у 12,5% пациентов, из них преобладала умеренная атрофия в 75% случаев и у 12,5% - минимальная. Дуоденальные ворсины имели листовидную форму [10]). Гиперплазию бруннеровых желёз выявили у 1/3 пациентов. Число клеток Панета у 37,5% пациентов было значительно снижено и только у 12,5% из обследуемых соответствовало нормальным значениям. Количество бокаловидных клеток в каёмчатом эпителии дуоденальных ворсинок было преимущественно снижено (70,8%) и только в 29,2% случаев - повышено. Число мукоцитов в криптах СО ДПК у 62,5% пациентов было повышено и лишь у 37,5% - снижено. Мукоциты эпителия дуоденальных ворсинок в 66,7% случаев продуцировали интенсивно и умеренно окрашиваемую альциан-позитивную слизь. Плотность воспалительного клеточного инфильтрата в собственной пластинке слизистой оболочки дуоденальных ворсинок всегда была повышенной – в 79,2% высокой. В воспалительном инфильтрате собственной пластинки слизистой оболочки дуоденальных ворсинок преобладали плазмоциты (33,3%), лимфоциты и макрофаги (по 12,5%), фибробласты и фиброциты (по 16,7%), эозинофильные гранулоциты (8,33%). Нейтрофилы в воспалительном инфильтрате отсутствовали. Кровоизлияния в собственную пластинку СО дуоденальных ворсинок и между криптами были максимальными у 45,8% пациентов, минимальными – у 41,7%. Во всех случаях кровоизлияния в собственную пластинку сопровождалось полнокровием сосудов микроциркуляторного русла, а в 75% случаев выраженным полнокровием с ишемией сосудов у 12,5% пациентов. Хронический дуоденит II степени с умеренной активностью патологического процесса – у 54,16% из наблюдавшихся пациентов Хронический дуоденит III степени с выраженной активностью патологического процесса – в 37,5% случаях.

Полученные в работе данные выявили в СО ДПК у пациентов с синдромом разраженного кишечника хронический дуоденит с выраженной или умеренной активностью воспалительного процесса, атрофией дуоденальных ворсинок с изменением их формы с пальцевидной на листовидную. Выявленные изменения формы ворсинок могут вызывать нарушение процесса всасывания нутриентов в просвете кишечника и быть причиной развития диареи. Кровоизлияния и полнокровие сосудов микроциркуляторного русла в СО ДПК – частый спутник хронического дуоденита, выраженность которых отражает тяжесть дуоденита [7, 8, 9, 11].

Известно, что эпителиальный пласт тонкой кишки полностью обновляется за 3 суток, эпителиоциты крипт – за 5 суток, кроме клеток Панета [11]. Чем короче митотический цикл в делящихся эпителиоцитах, тем ниже вероятность неоплатической трансформации в них. Хронический дуоденит сопровождается чаще очаговой, реже распространённой желудочной метаплазией эпителия дуоденальных ворсинок. Желудочная метаплазия эпителия ворсинок часто возникает на фоне сопутствующей хронической хеликобактерной инфекции, при которой желудочная метаплазия – адаптивный репаративный процесс в СО ДПК в ответ на хеликобактерную инфекцию и кислотно-пептический фактор. Этот репаративный процесс может защитить СО ДПК от изъязвления [7, 8, 11]. Несмотря на гистологическую картину хронического дуоденита разной степени выраженности у обследованных пациентов, ни желудочную метаплазию эпителия дуоденальных ворсинок, ни интраэпителиальную неоплазию (дисплазию) крипт не выявляли. Гиперплазию бруннеровых желёз выявили у всех 8-ми пациентов. В норме бруннеровы железы имеют ацинарное строение [11, 12]. Эпителиоциты бруннеровых желез содержат нейтральные и кислые гликопротеины, пепсиноген, энтерокиназу, пептидазу, амилазу, урогастрон (ингибитор HCl-секреции и неспецифический протектор СО ДПК). Слизь, защищающая СО ДПК от кислотнопептического повреждения, содержит секрет, вырабатываемый в бруннеровых железах [10].

Несмотря на отработанную методику обнаружения клеток Панета в эпителии дна крипт, функциональная роль этих клеток ещё до конца не ясна [10, 11, 12]. Клетки Панета синтезируют дефензины – фактор неспецифической противомикробной защиты, тем самым влияют на микробиоценоз кишечника: число клеток Панета отрицательно коррелирует с числом бактерий в кишечнике. У обследованных 37% пациентов отмечалось снижение числа клеток Панета в пересчёте на одну крипту и отсутствие клеток Панета в эпителии крипт у 41,7% пациентов. Отсутствие визуализируемых клеток Панета в криптах не означает их реальное отсутствие в СО ДПК, т.к. эти клетки под микроскопом видны благодаря внутриклеточным эозинофильным гранулам, окрашенным азур-II-эозином. Если клетки Панета освобождаются от эозинофильных гранул, то эти клетки перестают выявляться. Бактерии оказывают воздействие на состояние слизистой оболочки кишечника, опосредованно изменяя ферментную, секреторную, всасывательную, моторно-эвакуаторную и эндокринную функцию организма.

Рис. 1. Слизистая оболочка двенадцатиперстной кишки при адаптационной норме. Дуоденальные ворсинки пальцевидной формы. Минимальная клеточная инфильтрация в собственной пластинке дуоденальных ворсинок. Окраска гематоксилином и эозин. Ув.: х240.

Рис. 2. Слизистая оболочка двенадцатиперстной кишки. Дуоденит I степени. Дуоденальные ворсинки пальцевидной формы. Гипертрофия крипт. Плазмоцитарная и лимфоцитарная инфильтрация собственной пластинки между криптами. Окраска гематоксилином и эозин. Ув.: х240.

Рис. 3 . Слизистая оболочка двенадцатиперстной кишки. Дуоденит II степени. Сниженная высота дуоденальных ворсинок. Гипертрофия крипт, в которых видны единичные клетки Панета. Бруннеровы железы – единичные в поле зрения. Окраска гематоксилином и эозин. Ув.: х240.

Рис. 4. Слизистая оболочка двенадцатиперстной кишки. Дуоденит III степени. Дуоденальные ворсинки листовидной и седловидной формы. Выраженная гранулоцитарная инфильтрация в собственной пластинке между криптами. Гиперплазия бруннеровых желёз. Геморрагии в собственной пластинке между криптами. Снижение числа клеток Панета в дне крипт. Окраска гематоксилином и эозин. Ув.: х240.

Кампилобактер – возбудитель необлигатного кишечного зооноза. Источники кампилобактера (помимо организма человека) – многие виды теплокровных животных, кишечник которых колонизирован кампилобактером. Колонизация кампилобактером кишечника человека часто протекает бессимптомно и является одним из признаков нарушения микробиоценоза кишечника. Эти нарушения обнаруживаются более чем в 90% случаев СРК [3]. Кампилобактер может колонизировать каёмчатые эпителиоциты СО тонкой (включая ДПК) и толстой кишок. Эндоскопия с биопсией обнаруживает при кампилобактериозе (помимо присутствия кампилобактера) также и воспалительные изменения в слизистой оболочке двенадцатиперстной и толстой кишки [13]. В настоящем исследовании кампилобактер выявлен в 62,5% случаев.

Криптоспоридии – возбудители необлигатных кишечных зоонозов. Источники криптоспоридий: человека, многие виды млекопитающих, кишечник которых колонизирован криптоспоридиями. У человека криптоспоридии поражают микроворсинки тонкой и толстой кишок, формируя паразитоформные вакуоли между микроворсинками щёточной каёмки, тем самым уменьшая площадь всасывания и способствуя диарее [14]. Вызванное криптоспоридиями поражение толстого кишечника у человека часто протекает бессимптомно [15]. Хронический криптоспоридиоз – одно из возможных осложнений иммунодефицитных состояний, включая ВИЧ-инфекцию. В настоящем исследовании криптоспоридии были обнаружены у 20,83% пациентов.

Кандидоз слизистой оболочки органов дыхания и пищеварения диагностируют реже, чем кандидоз кожных покровов. Источник грибов рода Candida (в большинстве случаев) – заражённый организм другого человека. Наиболее распространённый путь заражения грибами рода Candida – контактно-бытовой. В большинстве случаев стойкий кандидоз кишечника развивается на фоне иммунодефицита. Во всех случаях выявления грибов рода Candida в СО ДПК отмечают эндоскопические и морфологические изменения в СО ДПК. При отсутствии эндоскопических и гистологических изменений со стороны СО ДПК эти грибы в СО ДПК не обнаруживаются [3, 7]. Выявление этих грибов в СО ДПК – признак стойких дисбиотических нарушений в кишечнике [16]. При исследовании биоптатов из СО ДПК грибы рода Candida выявлены у 40% обследованных пациентов.

Содержание бокаловидных клеток в каёмчатом эпителии дуоденальных ворсинок у обследованных пациентов было неодинаковым, но у большинства оно находилось в пределах адаптационной нормы [10]. Вырабатываемый мукоцитами слизистый секрет вытекает из апикальной части мукоцитов и заполняет просвет крипт. Этот секрет играет важную роль в защите слизистой оболочке кишечника от инфекционных агентов и влияет на микробиоценоз кишечника [6]. У обследованных пациентов в дуоденальных ворсинках и криптах более половины мукоцитов эпителиального пласта продуцировали альциан-позитивную слизь (умеренно окрашиваемую и интенсивно окрашиваемую). В альциан-позитивной слизи содержатся сульфомуцины, участвующие в формировании защитного слоя надэпителиальной слизи и снижающие вязкость этого слоя (в том числе, за счёт гидрофильности сульфомуцинов). Снижение вязкости надэпителиальной слизи повышает её текучесть и облегчает периодическое обновление слизи, что препятствует застою кишечного содержимого и положительно влияет на качественно-количественный состав присутствующих в кишечнике одноклеточных организмов. Нарушения кишечной микробиоты встречаются в 90% случаев СРК [3]. В собственной пластинке слизистой оболочки дуоденальных ворсинок плотность воспалительного клеточного инфильтрата была значительно повышенной, что указывает на хронический воспалительный процесс в ДПК [9, 11, 17].

Заключение . Исследования биоптатов СО ДПК у пациентов с клинической картиной синдрома раздражённого кишечника и с эндоскопической картиной хронического гастродуоденита выявили признаки хронического дуоденита с разной степенью активности патологического процесса и разную степень выраженности атрофии дуоденальных ворсинок. Кроме того, установлены признаки гиперплазии бруннеровых желёз, снижение числа клеток Панета или их отсутствие в эпителии крипт у большинства обследованных, наличие воспалительного клеточного инфильтрата разной степени плотности в собственной пластинке слизистой оболочки дуоденальных ворсинок и между криптами. Обнаружено присутствие плазмоцитов, лимфоцитов, макрофагов, эозинофилов и других соединительнотканных клеток в воспалительном инфильтрате СО ДПК и наличие кампилобактера, криптоспоридий и грибов рода Candida в СО ДПК, что отражало выраженность дисбиотических нарушений в просвете кишки.

Список литературы Морфология слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки у пациентов с синдромом раздражённого кишечника при контаминации кампилобактером, криптоспоридиями и грибами рода Candida

- Пиманов С.И., Сливончик Н.Н. Римский III консенсус: избранные разделы и комментарии. - Пособие для врачей. -Витебск, 2006. - С.77-84.

- Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В. Внутренние болезни. Система органов пищеварения: учебное пособие для врачей. -М.: МЕДпресс-информ, 2007. - С. 516-532.

- Циммерман Я.С. Гастроэнтерология: руководство. - М.: ГЭОТАР-медиа, 2012. - С. 267-289.

- Циммерман Я.С. Трудный диагноз и лечение в гастроэнтерологии. - М.: Медицинское информационное агентство, 2015, - С. 58-76.

- Ручкина И.Н., Трубицына И.Е. Значение изменений эубиоза кишечника в формировании постинфекционного синдрома раздражённого кишечника // В кн.: Мат. IX съезда научн. общества гастроэнтерологов России (НОГР), II совместной школы последипломного образования АГА и НОГР, XXXV сессии ЦНИИГ. - М.: Медицина, 2009. - С. 211.

- Калинин А.В., Логинов А.Ф., Хазанов А.И. Гастроэнтерология и гепатология: диагностика и лечение. Руководство для врачей. -М.: МЕДпресс-информ, 2001. - С. 301-326.

- Маев И.В., Самсонов А.А. Хронический дуоденит. - М.: ГОУ Всероссийский учебно-научно-методический центр Минздравсоцразвития РФ, 2005. - 160 с.

- Чернин В.В. Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. - М.: Медицинское информационное агентство, 2010.- С. 423-445.

- Whitehead R. Mucosal biopsy of the gastrointestinal tract. -Fourth Edition. - Saunders. -Philadelphia. - 1990. - 455p.

- Щербаков И.Т. Морфологическая характеристика разных отделов эндоскопически неизмененной слизистой оболочки тонкой кишки у здоровых лиц / И.Т. Щербаков, Н.И. Леонтьева, Э.Г. Щербакова, Б.Н. Хренников // Морфологические ведомости. - 2014. - № 2. - С.70-79.

- Аруин Л.И., Капуллер Л.Л., Исаков В.А. Морфологическая диагностика болезней желудка и кишечника. - М.: Триада Х, 1998, - С. 301-312.

- Быков В.Л. Частная гистология человека. - С-Птб.: СОТИС, 1999. - 300 с.

- Щербаков И.Т. Патоморфология слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта при острых бактериальных, вирусной кишечных инфекциях и хронических колитах. - Автореферат дисс.. доктора мед. наук. - Москва. - 1995. - 44 с.

- Чебышев Н.В., Сергиев В.П. Медицинская протозоология. Паразитические простейшие. - М.: ГЭОТАР-медиа, 2012. - С. 182-189.

- Katulla D., Jeyavelu N., Prabhakaran A.D. et al. Natural History of Cryptosporidiosis in a Birth Control In Southern India. Clin.Infect. Dis. 2017; 64(3): 347-354.

- Балукова Е.В. Изменение кишечного микробиоценоза у пациентов с синдромом раздражённого кишечника. / В кн.: Мат. IX съезда научного общества гастроэнтерологов России (НОГР), II совместной школы последипломного образования АГА и НОГР, XXXV сессии ЦНИИГ. - М.: Медицина, 2009. - С. 197.

- Кононов А.В. Helicobacter pylori-ассоциированные заболевания: интерпретация биопсий // В кн.: Научн.-практ. конф. и школа по инфекционной патологии.-Москва, 20-24 ноября 2007. - С. 55-59.