Морфология золота Тыкотловской площади

Автор: Бадьянова И.В., Казымов К.П.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, минерагения

Статья в выпуске: 2 (15), 2012 года.

Бесплатный доступ

Изучена морфология, микроструктура и микроскульптура поверхности золота оруденения Тыкотловской площади на Приполярном Урале с использованием растрового электронного микроскопа. Рудопроявление относится к убогосульфидной золотосульфидно-кварцевой формации среднеглубинного золотоносного оруденения. Морфологические особенности золота указывают на то, что источником питания являются коры выветривания. Золото подвергалось воздействию гипогенных и гипергенных факторов.

Алмазы, минерагения, мезозой, сибирская платформа, золото, кристалломорфология, микроскульптура поверхности, приполярный урал

Короткий адрес: https://sciup.org/147200819

IDR: 147200819 | УДК: 553.411

Текст научной статьи Морфология золота Тыкотловской площади

Приполярный Урал.

Тыкотловская площадь находится на Приполярном Урале и расположена в бассейне р. Большая Тыкотлова. Административно входит в состав Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югра (рис. 1).

Работы на исследуемой территории проводились Тыкотловской партией ООО «Геолайн» в 2008–2010 гг. в соответствии с проектом «Прогнозно-поисковые работы на медно-полиметаллические руды в пределах Тыкотловской площади», составленным ОАО «НПЦ Мониторинг» и входящим в Программу геологического изучения территории Приполярного и Северного Урала (ХМАО–Югра).

Сотрудники кафедры минералогии и петрографии ПГНИУ и Лаборатории минералого-петрографических исследований ЕНИ (Б.М. Осовецкий, К.П. Казымов, И.В. Синкина, И.В. Бадьянова, М.Т. Хмурчик, Л.В. Плахова, С.А. Губин) выполняли минералогические исследования по договору с ООО «Геолайн».

На основании полученного фактического материала и анализа опубликованных и фондовых материалов установлена принадлежность Тыкотловской площади к Западно-Тагильской структурно-фациальной зоне и соответственно к ЗападноТагильской ванадиево-титаноносной пла-тино-железомедно-рудной металлогени-ческой зоне [1].

Все распространённые на площади отложения входят в состав верхнеордовик-ско-нижнесилурийской Тыкотловской толщи, возрастным и литологическим аналогом которой является шемурская свита (О 3 -S 1 ). К этой свите приурочены все колчеданные месторождения Северного Урала.

Установлено, что золотополиметаллическое оруденение локализуется среди отложений средней пачки Тыкотловской толщи и приурочено к верхней части покрова эффузивных метасоматически изменённых риолитов, переслаивающихся с изменёнными органогенными известня-

ками с фауной кораллов и мшанок вблизи контакта с экструзивно-купольной структурой. Все промышленно значимые проявления колчеданной минерализации Северного Урала располагаются в пределах риолит-базальтовой (контрастной) формации и вне полей ее развития неизвест- ны. Вулканиты тыкотловской толщи относятся к вышеупомянутой формации.

Тыкотловское рудопроявление относится к полиметаллически-колчеданному (куроко) геолого-промышленному типу и медно-свинцово-цинково-колчеданному (рудно-алтайскому) подтипу [5].

.ожым

ЯНАО

Республика КОМИ

,V- ......'"'

ХМАО-Ю:

Хмьмеръю

Масштаб

:1

ООО 000

Участок Тыкотловский

Грунтовая дорога для грузовых автомобилей высокой проходимости

Тыкотловское рудопроявление а База полевого отряда

“ Зимник

Рис. 1. Обзорная карта района работ

Микроописание золота

На начальном этапе изучение золота проводилось под бинокулярным микроскопом МБС-10 и Nikon SMZ 465 с увеличением в 20 раз. Золото в основном золотисто-жёлтого цвета иногда с красноватым или беловатым оттенками. Довольно часто наблюдаются зёрна полностью или частично покрытые буроватой плёнкой гидроксидов железа или глинистых минералов.

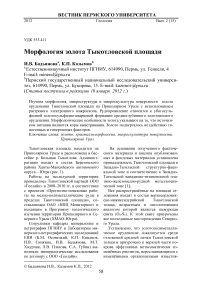

По гранулометрии большинство золотин (более 90 %) относятся к классам видимого тонкого (0,1–0,05 мм) и пылевидного (0,05–0,01 мм) золота. Исключение составляют редкие участки коры выветривания Тыкотловского оруденения, в отложениях которых присутствуют относительно много золотин (около 28 %) мел- кого золота с размером от 0,1 до 0,9 мм и отдельные знаки средней крупности размером более 1,0 мм [2] (рис. 2). Средний диаметр частиц золота (d ср) рассчитывался как среднее между максимальным и минимальным значениями поперечника частиц золота в мм.

Поверхность золотин, как правило, неровная, шероховатая, ямчатая, с минеральными включениями (кварц) и многочисленными примазками глинистых минералов, оксидов и гидроксидов железа, заполняющих понижения в рельефе золотин (ямки, поры и т.п.). Окатанность золотин практически отсутствует, в редких случаях составляет 1–2 балла по 6балльной шкале. Гладкая поверхность золотин соответствует граням кристаллов.

d ср , мм

Рис. 2. Гистограмма распределения частиц золота по размеру

Морфология золота

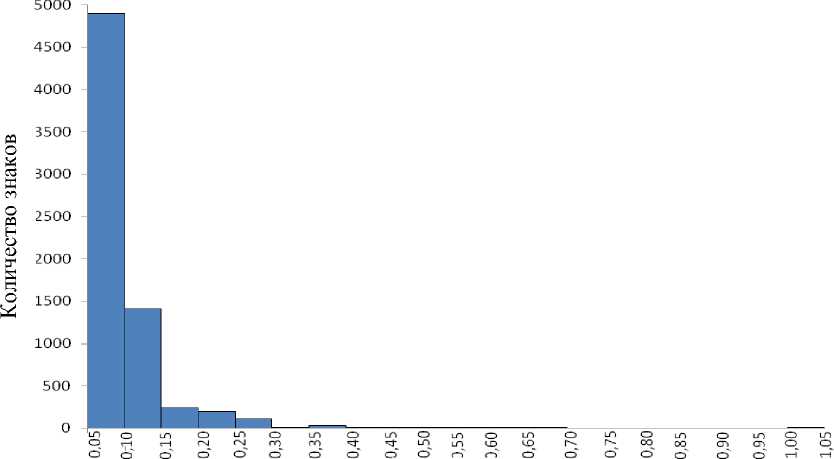

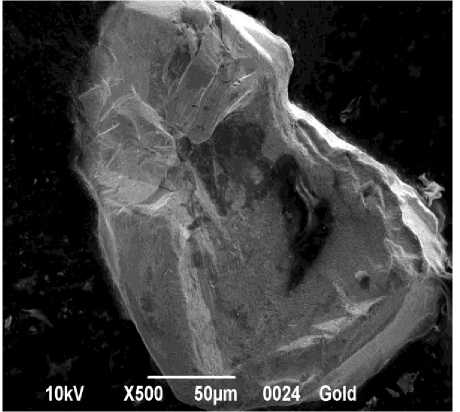

Исследование морфологии, микростроения и микроскульптуры поверхности золота Тыкотловской площади проводилось на электронном сканирующем микроскопе JSM 6390 LV японской фирмы Jeol, при увеличении от 400 до 35 000 раз.

Частицы золота не имеют следов сильного механического воздействия при переносе в водной среде, на поверхности присутствует большое количество примазок, чешуек, кристаллических агрегатов и включений инородных минеральных фаз.

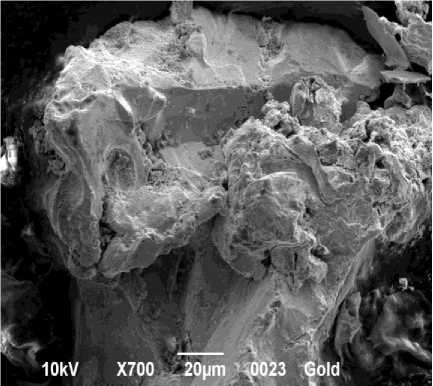

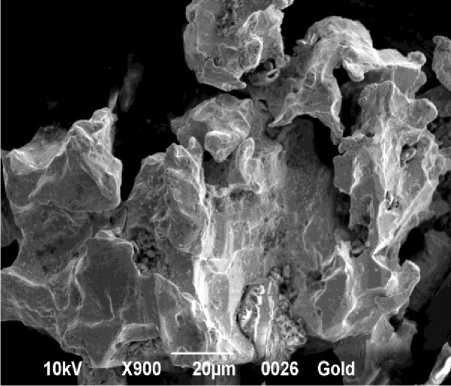

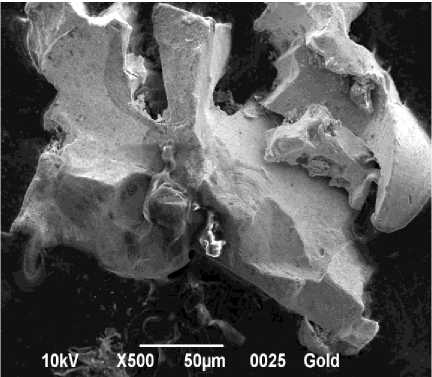

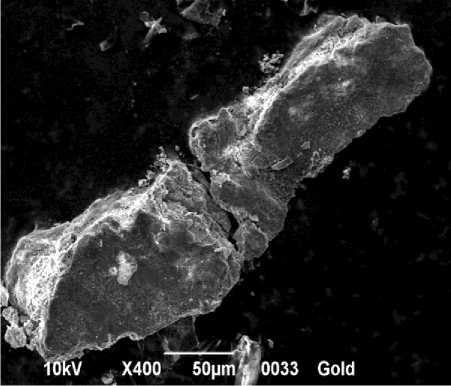

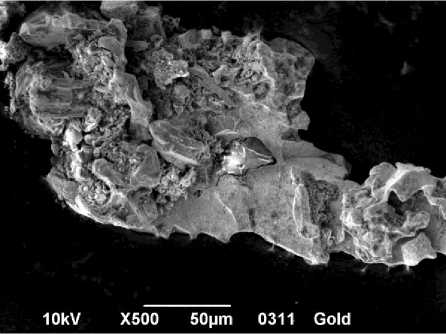

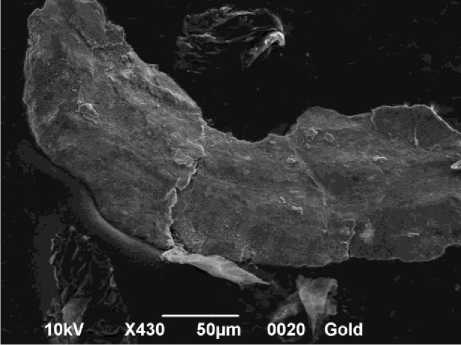

Наблюдаются три морфологических типа зерен золота: идиоморфный, неправильный и смешанный (по классификации Н.В. Петровской), которые отвечают раз- личным условиям минералообразования [2]. Редкие зёрна имеют морфологические признаки перемещенного золота. Среди золота рудного облика выделяются кристаллы, кристаллические сростки или сильно искажённые кристаллы, трещинные формы выделения, сложные ветвистые агрегаты, проволоковидные, неправильной формы зерна, плоские, ажурные формы, комковатые, проволоковидные, палочкообразные, лепешковидные индивиды, сростки с кварцем или с плёнкой глинистых либо железистых минералов (рис. 3–20). Среди золотин очень редко встречаются слабоокатанные удлинённые зёрна и золотины со следами переноса в водной среде (рис. 17, 24, 25).

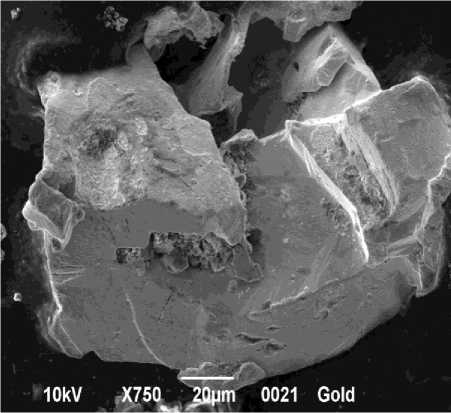

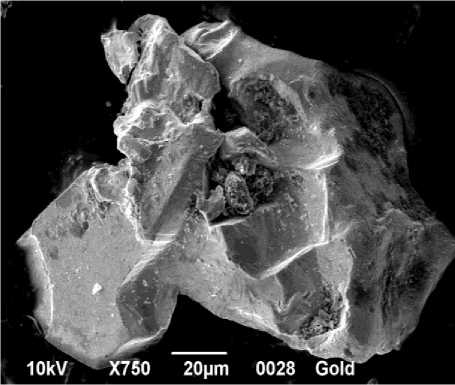

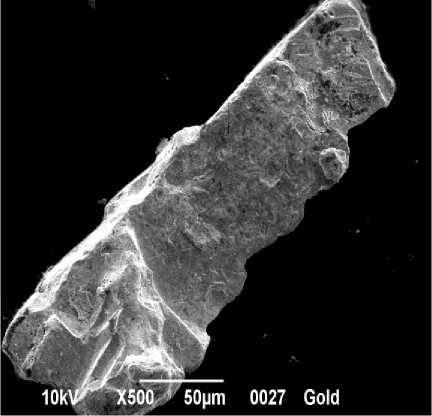

Рис. 3. Трещинное плотное зерно золота с реликтами первичной гипогенной структуры

Рис. 5. Плоские зерна золота со сложной формой срастания

Рис. 4. Трещинное плотное зерно золота со скрытой блоковой внутренней структурой

Рис. 6. Трещинное плотное зерно золота мик-роблокового строения с ответвлениями неправильной формы

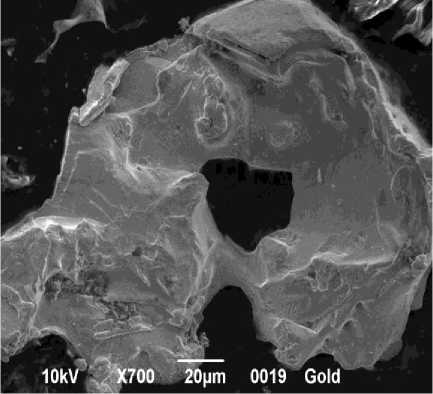

Рис. 7. Плоское зерно с каналами травления и налетами «нового» золота

Рис. 10. Плоское зерно золота неправильной формы (микроблоковое строение )

Рис. 8. Трещинное плотное зерно золота с ответвлениями проволоковидной формы

Рис. 11. Цементационное выделение микроаг-регатного золота с примазками гипергенных минералов

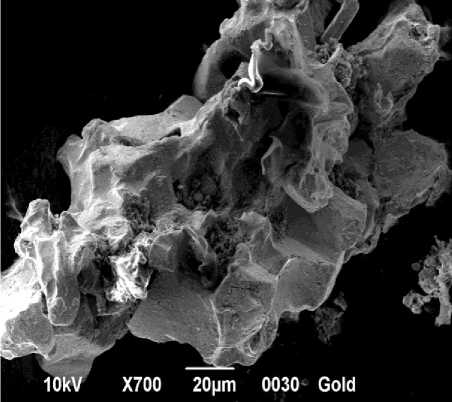

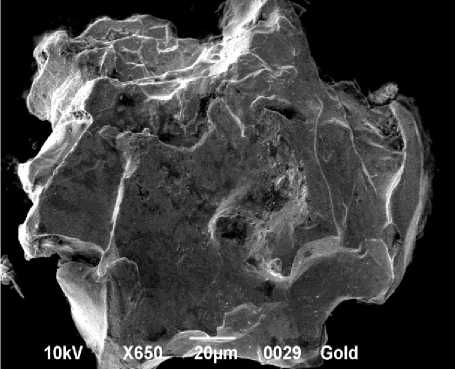

Рис.9. Трещинное плотное зерно золота мик-роблокового строения

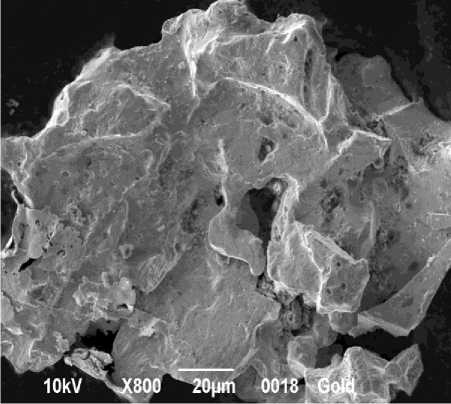

Рис. 12. Сросток пластинчатых зёрен золота

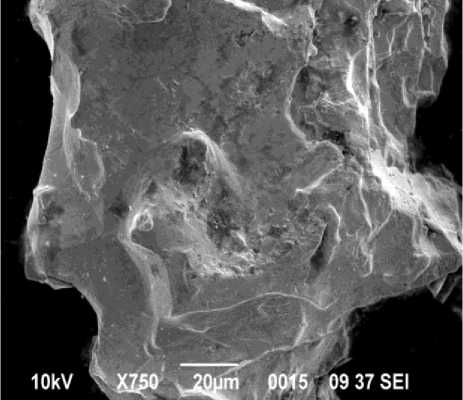

Рис. 13. Трещинное плотное зерно микробло-кового строения

Рис. 16. Зерно золота кольцевой формы

Рис.14. Пластинчатое зерно золота с плоскопараллельными зонами роста, выраженными в ступенчатом изломе

Р и с . 1 7 . М о н о к р и ст а л л з о л о т а к уб и ч е с к о го г а -битуса со следами транспортировки

Рис. 15. Трещинное удлинённое золото со ступенчатым изломом

Рис. 18. Октаэдрическое зерно с чешуйками «нового» золота

Рис. 19. Искажённое октаэдрическое зерно золота

одним из важнейших показателей условий его кристаллизации [2].

Рис. 20. Искажённое октаэдрическое зерно золота с каналами травления

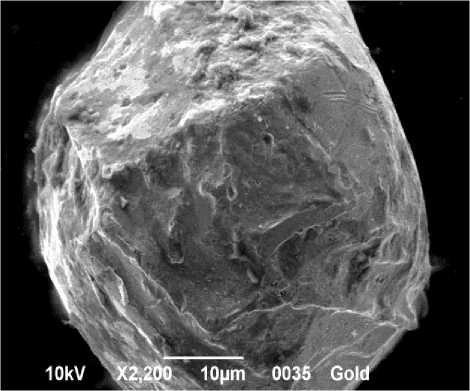

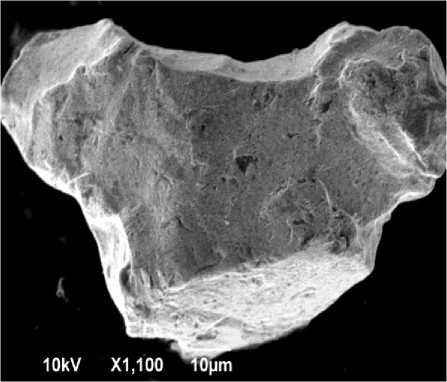

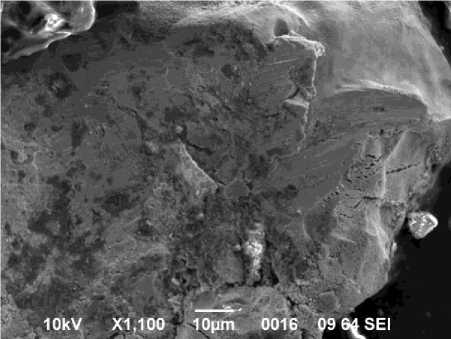

Чаще всего золото представлено плотными массивными ксеноморфными зёрнами трещинного типа [2] (рис. 3–20). Иногда встречаются трещинные выделения с ответвлениями проволоковидной или неправильной формы (рис. 6, 8). Отличительной особенностью трещинных золотин является их склонность образовывать тупые торцы. Они типичны для выделений золота в местах мелких изгибов трещин, у пересечений последних. По морфологическим признакам, определяющим специфические условия образования, различают прожилковые и цементационные трещинные выделения золота, которые встречены и в золоторудном оруденении Тыкотловской площади. Трещинное прожилковое золото представлено на рис. 3, 4, 6, 8, 9, 13, 15, а трещинное цементационное – на рис. 11. Морфологические особенности золота трещинного типа свидетельствуют о среднеглубинном генетическом типе золотого оруденения [2]. Плоские формы золота, распространённые на Тыкотловском оруденении (рис. 5, 8, 10, 12, 14), свидетельствуют также о среднеглубинном генетическом типе золотого оруденения [2].

Рис. 21. Зерно с включениями кварца и примазками минералов коры выветривания (глинистых и гидроксидов железа)

В небольшом количестве встречаются зёрна октаэдрического или кубического облика (рис. 17–20), иногда искажённого кубического облика, вытянутого по одной из осей 2-го порядка (рис. 19, 20), при этом размер индивидов не превышает 0,3 мм. По данным Н.В. Петровской, небольшое количество идиоморфных кристаллов золота являются необходимым условием образования среднеглубинных типов золотого оруденения [2].

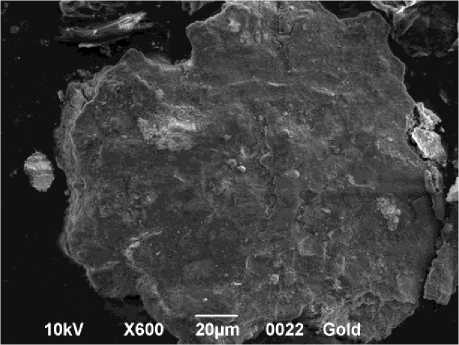

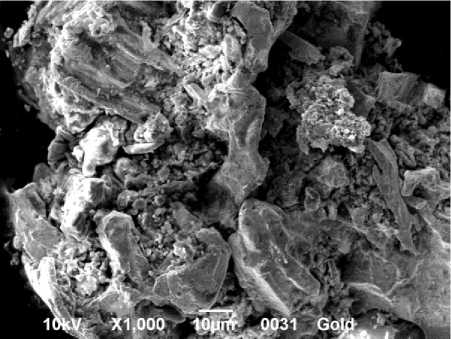

Большинство зёрен золота содержит микровключения различных минеральных фаз: кварца и гидроксидов железа (рис. 21), глинистых минералов (рис. 11, 21), что весьма характерно для образований коры выветривания.

Многообразие форм выделений является одной из специфических особенностей самородного золота, которая становится

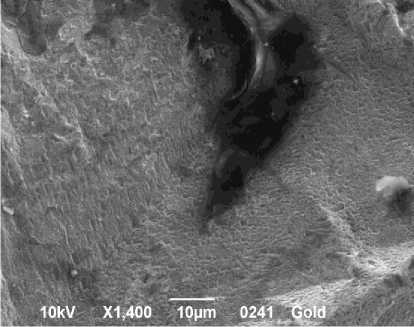

Нередко золото покрыто с поверхности корочкой гидроксидов или оксидов железа, что меняет его окраску на красноватую или буровато-жёлтую. В этом случае в растровом изображении в обратнорассеянных электронах изображение зёрен золота становится более тёмным (рис. 22, 23).

В основном частицы золота не обработаны, но иногда на поверхности золотин прослеживаются следы внешнего механического воздействия – царапания, волочения, развальцевания и т.п. (рис. 11, 24).

Рис. 22. Зерно серповидной формы в корочке гидроксидов железа

Рис. 25. Окатанное зерно со следами переноса (борозды, царапины т. п.)

Очень редко присутствуют хорошо обработанные зерна россыпного облика с округлыми гладкими краями (рис. 25).

Рис. 23. Следы механического воздействия на золотину (борозды, царапины и т.п.)

Рис. 24. Плоско-таблитчатое зерно золота в корочке гидроксидов железа

Микроскульптура поверхности

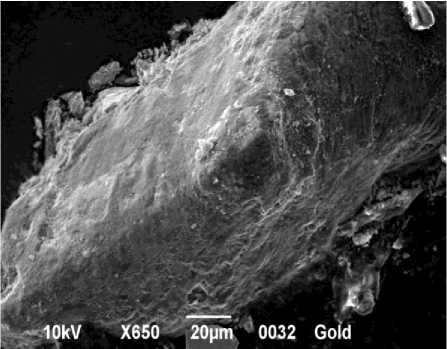

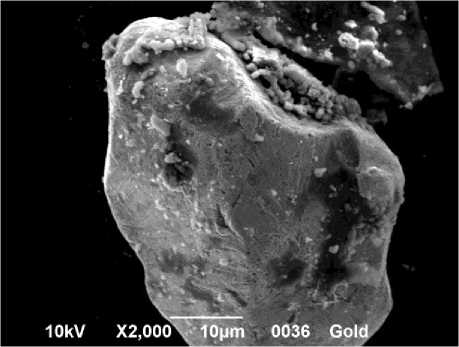

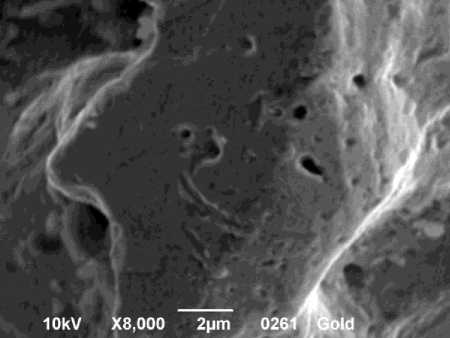

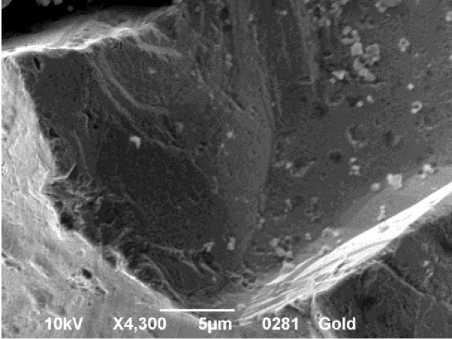

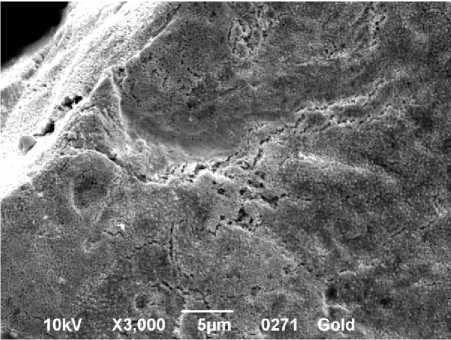

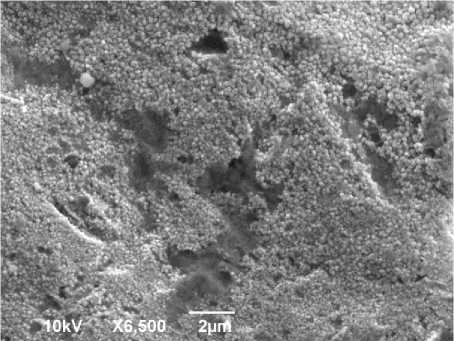

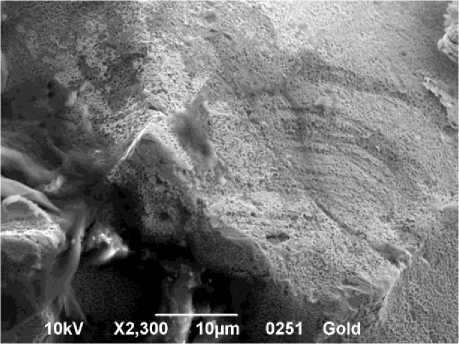

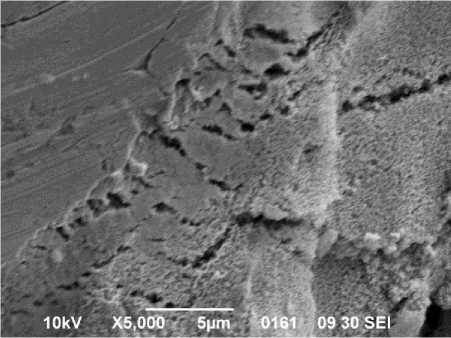

Микроскульптура поверхности золотин изучалась под электронным сканирующим микроскопом при увеличениях от 1 000 до 50 000 (рис. 26–41). На фотографиях видно, что морфология поверхности золота весьма разнообразная. В целом поверхность зёрен неровная, пологоволнистая или ступенчатая с многочисленными порами и углублениями, каналами травления и т.п.

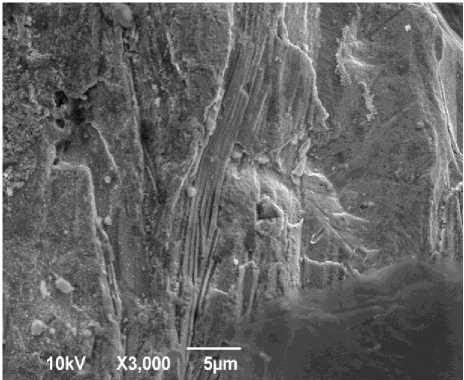

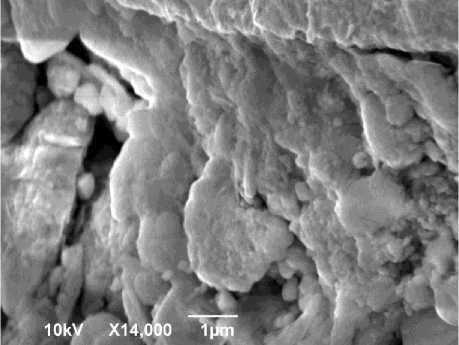

Часто на поверхности золотин наблюдаются включения различных минералов (рис. 27) Межзерновое пространство золота каркасного, блокового строения заполнено большим количеством минеральных образований элювиального происхождения (глинистые, гематит, гидроксиды железа и др.).

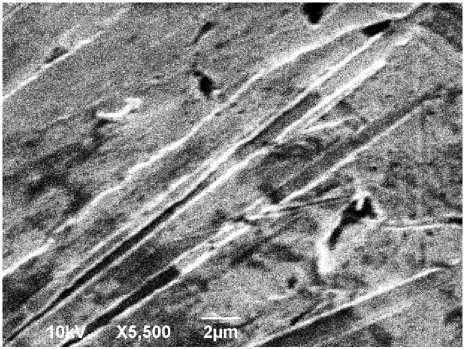

Иногда на поверхности отмечаются участки со штриховкой, характеризующей блоки микрослоистого внутреннего строения (рис. 26, 28). В другом ракурсе зерно микрослоистого строения выглядит как плоское золото с.

Рис. 26. Фрагмент зерна золота с плоскопараллельными зонами роста (полисинтетическое двойникование)

Рис. 28. Фрагмент зерна с микрослоистой структурой, обусловленной полисинтетическим двойникованием

Рис. 27. Блоковое зерно с выступами отдельных кристаллов золота с продуктами коры

Рис. 30. Фрагмент зерна золота с плоскопараллельными срастаниями кристаллов– индивидов и каналами гипергенного травления

выветривания

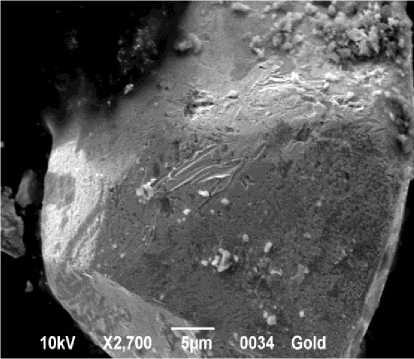

Рис. 29. Фрагмент грани кристалла с каналами гипергенного травления

Рис. 31. Микропористая поверхность золотины с линейными каналами травления, трассирующими блоковое строение зерна

плоскопараллельными пластинами

(рис.18, 19). Нередко на поверхности выступают относительно гладкие фрагменты граней кристаллов, зачастую имеющие также внутренние дефекты в виде глубоких каналов гипергенного травления (рис. 29, 30).

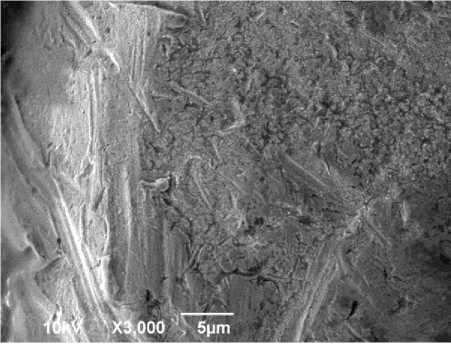

Поверхность частиц золота фиксирует многочисленные следы воздействияокру-жающей агрессивной среды и процессов химического взаимодействия с этой средой (гипергенные или гипогенные условия) в форме глубинных каналов травления и линейных зон по дислокациям, которые трассируют границы сочленения микроблоков золота (рис. 31, 32, 33) Очень редко встречается срастание плотного, массивного золота первой вы- сокотемпературной генерации с проволоковидным, ветвистым золотом второй генерации, более низкотемпературным.

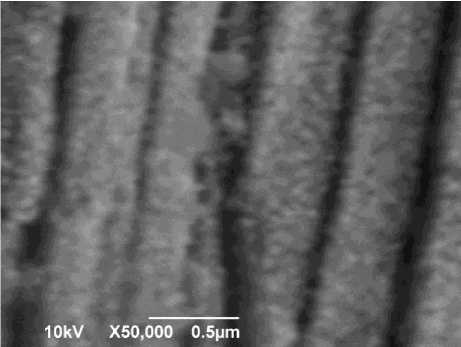

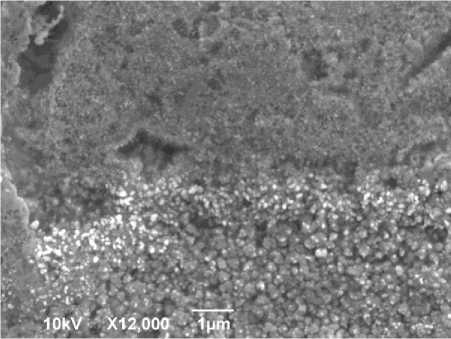

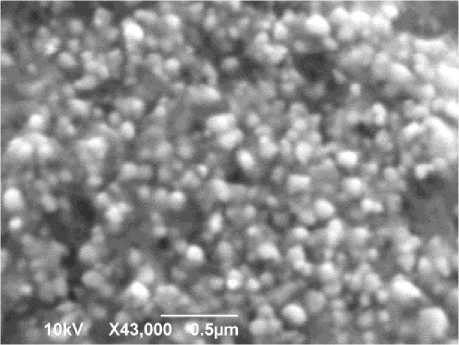

На поверхности золотин (при больших увеличениях (6 – 30 тыс. раз) часто можно наблюдать микроглобули новообразованного золота поздних генераций (рис. 3436). Микроскульптура такой поверхности, в зонах «нового» золота характеризуется зернистостью с размером индивидов не более 0,2 мкм. На рис. 34 хорошо видны зоны поверхности золотины, покрытые «новым» золотом (зернистая поверхность более светлого тона), участки золота более ранних генераций, занимающие небольшие площади, имеют более тёмный тон.

Рис. 32. Фрагмент зерна золота с линейными каналами травления и чешуйками «нового»

Рис. 34. Глобулярная микроскульптура поверхности золотины с реликтами первичной гипогенной поверхности золота

золота

Рис. 33. Губчато-пористая микроскульптура поверхности золотины гипергенного происхождения

Рис. 35. Граница первичной гипогенной поверхности золотины с микроглобулярной поверхностью «нового» золота

Во впадинах и углублениях поверхности золота ранних генераций также растёт новообразованное золото, но форма золота иная – это пластинчатые, чешуйчатые или листоватые образования с размером индивидов 2-3 мк и более.

Рис. 36. Микроглобулярная поверхность золота при большом увеличении

Рис. 37. Чешуйчатые пластинки «нового» золота

Рис. 38 . Фрагмент золотины с губчатопористой гипергенной поверхностью

Некоторые частицы имеют губчатопористую микроскульптуру поверхности, формирующуюся, вероятно, после образования золота под действием гипергенных или остаточных гипогенных процессов растворения и выщелачивания коренного металла (рис. 38). На рис. 39 чётко видна граница между участками губчатопористой микроскульптуры и ровной поверхности и бороздками, образовавшимися в результате механического воздействия на золотину – расплющивания или раскатывания в процессе переноса.

Изредка на поверхности золотин наблюдаются борозды, царапины, возникающие в результате механического воздействия (рис. 40).

Рис. 39. Граница губчато-пористой и развальцованной поверхности золотины, как результат механического воздействия

Рис. 40. Элементы зерна золота со следами переноса

Рис. 41. Фрагмент золотины с первичной гипогенной поверхностью (треугольные элементы поверхности - выходы осей 3 порядка)

Редко на поверхности золотин наблю-дются участки с первично гипогенной микроскульптурой ямчато-кавернозной формы с треугольными углублениями, указывающими на выходы осей третьего порядка в кристалле золота (рис. 41).

Выводы

Оруденение Тыкотловской площади золотосеребросодержащее свинцово-цинковое полиметаллическое рудноалтайского подтипа.

По гранулометрическим показателям изученный объект относится к рудопрояв-лению убогосульфидной золотосульфид-но-кварцевой формации.

Золото в основной своей массе представлено ксеноморфными зёрнами трещинного типа, что указывает на среднеглубинные условия формирования.

Золото несёт на себе признаки гипергенного и постгипогенного изменения микроскульптуры поверхности: «новое» золото, губчато-пористая поверхность, примазки гипергенных минералов.

Список литературы Морфология золота Тыкотловской площади

- Манькова Т.В., Суслов С.Б. Геодинамические обстановки формирования базальтоидов Тыкотловской площади (Приполярный Урал)//Проблемы минералогии, петрографии и металлогении. Научные чтения памяти П.Н. Чирвинского . Пермь, 2011. Вып. 13. С. 55-61.

- Петровская Н.В. Самородное золото. М.: Наука, 1973. 347 с.

- Семёнов И.В. Палеоокеанический спрединговый вулканизм Урала и реконструкция параметров уральского палеозойского океана/УрО РАН. Екатеринбург, 2000. 362с.

- Соболев И.Д., Автонеев С.В., Белковская Р.П. и др. Тектоническая карта Урала масштаба 1:000000. Объяснительная записка/ПГО «Уралгеология». Свердловск, 1986. 168 с.

- Суслов С.Б., Манькова Т.В., Георгиев В.В. и др. Отчёт о работах по объекту «Прогнозно-поисковые работы на медно-полиметаллические руды в пределах Тыкотловской площади» в Берёзовском районе Ханты-Мансийского автономного округа -Югры. Пермь, 2011. 103 с.