Морфолого-физиологические характеристики выделенных силикатных и фосфатмобилизующих бактерий

Автор: Цыренов В.Ж., Гомбоева С.В., Мункуева Б.Д.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 5 (56), 2015 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время становится актуальным изучение микробиологических подходов и приемов, которые основаны на использовании потенциала почвенных микроорганизмов. Целью исследования являлось выделение и изучение морфолого-физиологических характеристик силикатных и фосфатмобилизующих бактерий, выделенных из разных образцов почвы и копролитов калифорнийского дождевого червя. Проведено сравнение показателей ферментативной активности полученных культур микроорганизмов, а также выбор аборигенного штамма для дальнейших исследований.

Почвенные микроорганизмы, аборигенные культуры, ферментативная активность, дегидрогеназа, каталаза, уреаза, холиноксидаза, калифорнийский дождевой червь, копролиты

Короткий адрес: https://sciup.org/142143116

IDR: 142143116 | УДК: 579.22:579.852.11

Текст научной статьи Морфолого-физиологические характеристики выделенных силикатных и фосфатмобилизующих бактерий

Тесная связь организма со средой обитания осуществляется в течение всей его жизни. На изменение условий питания он отвечает приспособительной перестройкой всего обмена веществ [1].

Почва постоянно загрязняется различными отбросами, выделениями человека и животных, мертвыми растениями и животными. Огромная роль в процессах самоочищения почвы и в круговороте веществ в природе принадлежит микроорганизмам. В превращении органических веществ, поступающих в почву и образующихся в ней, принимают участие различные группы микробов: гнилостные, нитрифицирующие, азотфиксирующие, денитрифицирующие, силикатные, фосфатмобилизирующие [2].

Подавляющая масса микроорганизмов почвы (до 80-90%) находится в адсорбированном состоянии на поверхности почвенных агрегатов, корней растений или веществах органического опада. Лишь незначительное число микроорганизмов переходит в почвенный раствор. Большая часть микроорганизмов пребывает в почве в неактивном состоянии ‒ в виде эндоспор, микроцист, покоящихся вегетативных клеток. Вся масса микроорганизмов составляет так называемый пул почвы, или ее микробный запас. Роль пула почвы заключается в поддержании гомеостаза ‒ равновесного состояния данного микролокуса по содержанию органических и минеральных веществ, гумуса, физиологически активных веществ, разлагающихся минералов. В свою очередь, микробный пул почвы характеризуется поступлением в нее продуктов органического опада, корневыми выделениями растений, наличием гумусовых веществ. Таким образом, почва как среда обитания оказывает селекционирующее влияние на ее микрофлору, а микробный пул почвы, в свою очередь, обладает сильным средообразующим действием [3].

Основной целью проведенных исследований являлось выделение культур силикатных, фосфатмобилизующих бактерий из почвы и копролитов калифорнийского дождевого червя, сравнение их морфолого-биохимических характеристик.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить ряд задач:

-

‒ выделить и охарактеризовать силикатные, фосфатмобилизующие бактерии из почвы;

-

‒ выделить и охарактеризовать силикатные, фосфатмобилизующие бактерии из копро-литов;

-

‒ исследовать морфолого-биохимические характеристики полученных культур;

-

‒ сравнить полученные результаты.

Методы исследования

Для осуществления первой и второй задач были взяты образцы почвы и копролиты калифорнийского дождевого червя как объекты для выделения микроорганизмов.

Получение чистых культур силикатных и фосфатмобилизующих бактерий ‒ несложный, но требующий длительного времени процесс.

Выделение чистой культуры состоит из трех этапов:

-

‒ получение накопительной культуры;

-

‒ выделение чистой культуры;

-

‒ определение ее чистоты (микроскопированием).

Для выделения силикатных бактерий использовалась элективная среда Г.А. Зака, а для фосфатмобилизующих – Р.И. Пиковской. О развитии культуры силикатных и фосфатных бактерий судят по выявлению характерных признаков развития изучаемых микроорганизмов ‒ появлению слизи и т.д. При изучении морфологических и физиологических свойств бактерий пользовались общепринятыми методиками [2, 3].

Плодородие почвы ‒ основной показатель наличия разнообразной биоты.

Калифорнийский червь был выведен в США в 1936 г. специально для рыбалки. В дальнейшем его приспособили для переработки органических отходов из-за его прожорливости и плодовитости. В 1960-х гг. был завезен в Японию и Европу. В 1989 г. из Польши и Венгрии в СССР были завезены 2 партии червей, и началась отечественная история их культивирования.

Калифорнийские черви отличаются от дождевого червя всеядностью (перерабатывают навоз, компост, растительные остатки), прожорливостью (скорость переработки очень большая – за сутки перерабатывают массу, равную массе его тела), способностью быстро размножаться (одна особь за год дает 100 поколений). К достоинствам также можно отнести то, что черви живут там, куда их селят, никуда не расползаются. Основной недостаток – черви плохо переносят морозы, и на зиму червячник нужно хорошо утеплять, а лучше – переносить на зимовку в подвал. Черви выделяют продукт своей жизнедеятельности ‒ копролит, который богат полезной микрофлорой, физиологически активными соединениями (ферментами, антибиотиками и др.), необходимым комплексом минералов, витаминами. Копролит – основа биогумуса (вермикомпоста) – эффективного универсального концентрированного органического удобрения. Черви перерабатывают органику ‒ навоз или компост ‒ гораздо быстрее и более полно, чем почвенные микроорганизмы в процессе компостирования. Поглощая вместе с почвой огромное количество растительных остатков, простейших нематод, микробов, грибов, водорослей, черви переваривают их, выделяя вместе с копролитами большое количество гумуса, собственной микрофлоры, аминокислот, ферментов, витаминов, других биоло- гически активных веществ, которые подавляют болезнетворную микрофлору. При этом органическая масса теряет запах, обеззараживается, приобретает гранулярную форму и запах земли [4].

Результаты и выводы

Силикатные бактерии, будучи гетеротрофами, активно развиваются на органических соединениях - сахарозе, глюкозе, разрушая их до CO2 и H2O. В отсутствие органического «питания» силикатные бактерии существуют и размножаются на кристаллических силикатах (кварце, нефелине, полевых шпатах и т.д.).

Силикатные бактерии, так же как азотобактер и фосфорные бактерии, лучше всего размножаются в условиях достаточной влажности, аэрации и реакции среды, близкой к нейтральной. Кислые почвы неблагоприятны для их развития.

Естественным местом обитания силикатных бактерий является почва, из которой их можно выделить путем высева почвенной болтушки на безазотистую агаризованную среду. На безазотистых средах силикатные бактерии образуют характерные колонии.

Они выпуклые, округлой формы, с ровными краями, бесцветные, совершенно прозрачные, с трудом отделяются от субстрата и имеют тягучую консистенцию. Этот своеобразный внешний вид позволяет легко отличать их от колоний других бактерий [6].

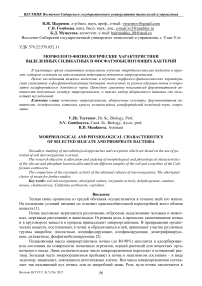

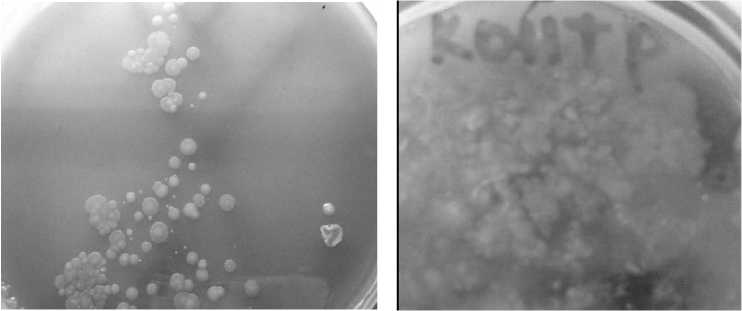

Выделенные из копролитов культуры имеют крупные, круглые, слизистые, прозрачные колонии, а из почвы - более мелкие молочного цвета (рис. 1).

а б

Рисунок 1 - Колонии силикатных бактерий, культивированные на среде Зака: а - культуры, выделенные из копролитов; б - культуры, выделенные из почвы

При микроскопировании силикатные бактерии имеют форму крупных палочек (4-7х1,2-1,4 мкм) с округленными концами. Особенностью силикатных бактерий является способность образовывать большую капсулу, хорошо заметную при просматривании в капле туши и при окрашивании фуксином.

В молодой суточной культуре 2-4 клетки заключены в общую капсулу, затем каждая палочка образует отдельную капсулу. Споры силикатных бактерий имеют овальную форму и достигают величины 3,0-3,5 мкм в длину и 1,5-1,8 мкм в диаметре [7].

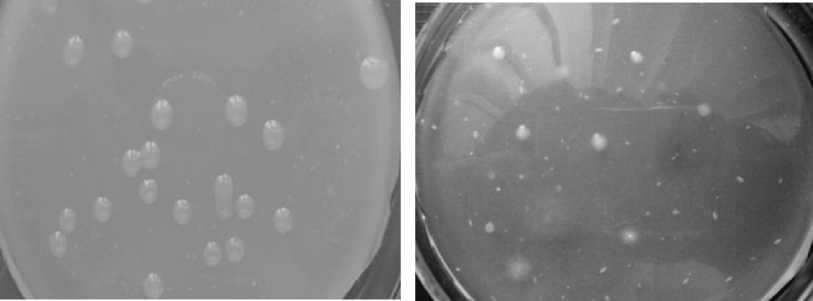

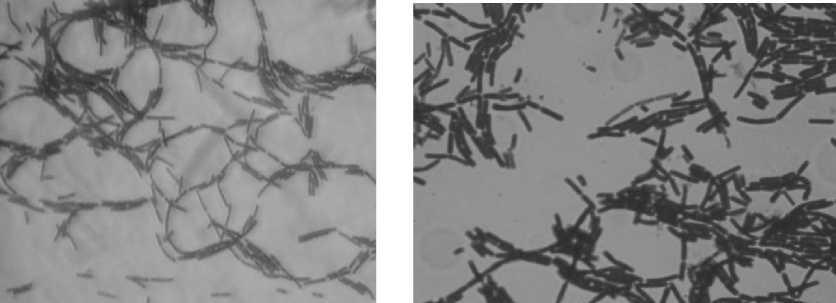

Первый образец имеет споры цепочечными гроздями, центральное расположение спор, концы закругленные и короткие палочки, встречаются парные, но в основном одиночные. Второй образец ‒ спорообразующие палочки, полярное расположение спор (рис. 2).

Выделенные чистые культуры совпадают с описанием справочника Берджи, а также для индикации выделенных культур использовали бактериологический анализатор Vitek-2 Compact (bioMerieuxCA, Франция).

Исходя из этого описания, бактерии относятся к Bacillus siliceus, Bacillus mucilaginosus, подвид siliceus.

а

Рисунок 2 ‒ Микроскопирование силикатных бактерий: а ‒ культуры, выделенные из копролитов; б ‒ культуры, выделенные из почвы

б

Васillus тegateriuт phoshaticum согласно характеристике, данной Р.А. Менкиной, представляют собой крупные палочки с закругленными концами, которые впоследствии заостряются, плотной оболочкой и зернистой протоплазмой. Размеры клеток варьируют в пределах от 5-6 μ в длину и 1,8-2 μ в ширину. Одиночные, малоподвижные, при парном расположении и цепочками совсем неподвижные. В ранней стадии развития клетки расположены одиночно и слабоподвижны; в дальнейшем они располагаются попарно или короткими цепочками и становятся неподвижными. Клетки образуют овальные эндоспоры, расположенные внутри клетки ближе к одному из ее концов. Клетки хорошо окрашиваются различными красками, грамположительны. Бактерии этого вида принадлежат к аэробам, хорошо растут при 24-270С, оптимальная температура ‒ 370С.

На МПА образуют грязновато-белые, резко очерченные колонии. Старые колонии вначале приобретают желтую, а впоследствии бурую окраску. На среде, содержащей фос-фор-органические соединения и мел, вокруг колоний образуются зоны просветления под влиянием образующихся кислот.

Аэроб, развивающийся на обычных средах, желатину разжижает, NН 3 и Н 2 не образует. На сахарах ‒ глюкозе, сахарозе, галактозе ‒ и на манните образует кислоты без газообразования, образует характерные слизистые бурые налеты на картофеле и на средах, содержащих фосфор-органические соединения [5].

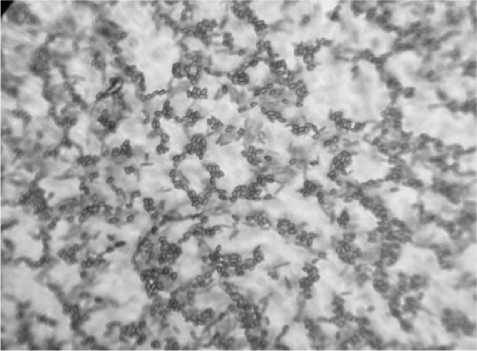

а б

Рисунок 3 ‒ Колонии фосфатмобилизующих бактерий, культивированные на среде Пиковской: а ‒ культуры, выделенные из почвы; б ‒ культуры, выделенные из копролитов

В ходе исследования были выделены два образца культур микроорганизмов, описание которых представлено ниже.

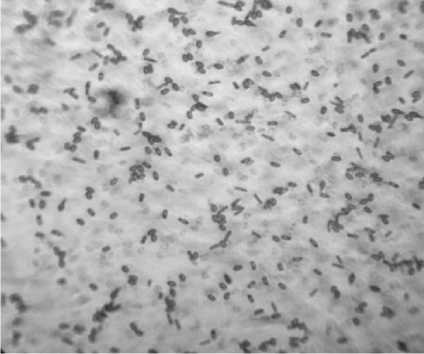

Культура фосфатмобилизирующих бактерий, выделенная из почвы, представляет собой тонкие длинные палочки, которые образуют скопления.

Культура фосфатмобилизирующих бактерий, выделенная из копролитов калифорнийского червя, представлена короткими, отдельными, тонкими палочками, которые могут быть соединены в цепочки. Споры отсутствуют.

Выделенные чистые культуры совпадают с описанием справочника Берджи, а также для индикации выделенных культур использовали бактериологический анализатор Vitek-2 Compact (bioMerieuxCA, Франция).

а б

Рисунок 4 ‒ Микроскопирование фосфатмобилизующих бактерий: а ‒ культуры, выделенные из копролитов; б ‒ культуры, выделенные из почвы

Важной характеристикой ферментативных комплексов почв является упорядоченность действия имеющихся групп ферментов. Она проявляется в том, что обеспечивается одновременное действие ряда ферментов, представляющих различные группы. Ферменты исключают накопление избытка каких-либо соединений в почве. Излишки накопившихся подвижных простых соединений (например, NH 3 ) тем или иным способом они временно связывают и направляют в циклы, завершающиеся образованием более сложных соединений. Ферментативные комплексы можно представить в виде неких саморегулирующихся систем. В этом основную роль играют микроорганизмы и растения, постоянно пополняющие почвенные ферменты, так как многие из них являются короткоживущими [8].

Ферментативную активность почвы принято рассматривать как совокупность процессов, катализируемых внеклеточными (иммобилизованными на почвенных частицах и стабилизированных в почвенном растворе) внутриклеточными ферментами биоты.

Ферменты исследования: каталаза, уреаза, холиноксидаза, дегидрогеназа.

Результаты исследования показали, что во всех образцах установлено наличие каталазы. Наибольшая активность проявлялась в пробе силикатных бактерий, выделенных из ко-пролитов, затем в пробе силикатных бактерий, выделенных из почвы, и наименьшей активностью обладали пробы фосфатмобилизующих бактерий, выделенных из почвы и копроли-тов.

Активность уреазы минимальна в пробе силикатных бактерий, выделенных из копро-литов (изменение окраски незначительно), тогда как максимум наблюдается у фосфатмоби-зующих бактерий, выделенных из копролитов.

Тест на обнаружение фермента холиноксидазы показал положительную реакцию во всех образцах с фосфатмобилизующими бактериями (зона индикации тест-полоски приобрела синий цвет). Силикатные бактерии дают отрицательную реакцию, что свидетельствует о возможном наличии выделенных в среду фосфорорганических соединений, тяжелых металлов и других органических соединений, являющихся ингибиторами этого фермента.

Определение активности дегидрогеназы основано на способности лейкоформ 2, 3, 5-трифенилтетразолий хлорида (ТТХ) восстанавливаться под действием дегидрогеназ в форма-зон, окрашенных в красный цвет [5].

Полученные в ходе определение активности дегидрогеназы расчеты показателей свидетельствовали о наличии высокой активности дегидрогеназы у фосфатмобилизующих бактерий, по сравнению с силикатными бактериями. Проба 2 имеет активность данного фермента незначительно ниже, чем у проб 3, 4, но выше, чем у пробы 1.

Выводы

-

1. Были выделены чистые культуры силикатных и фосфатмобилизующих бактерий, определена их видовая принадлежность Bacillus mucilaginosus, подвид siliceus и Васillus тegateriuт phoshaticum соответственно.

-

2. Исследована ферментативная активность полученных образцов. Как оказалось, активность одних ферментов выше у силикатных бактерий (каталаза), а других ‒ у фосфатмо-билизующих (уреаза, холиноксидаза, дегидрогеназа).

-

3. Сравнение полученных культур:

-

‒ силикатные бактерии в образцах 1 (выделенные из почвы) и 2 (выделенные из копро-литов) по характеристикам колоний и морфологическим признакам очень схожи, но колонии микроорганизмов, выделенных из копролитов червя, имеют большую слизистость, что является благоприятным фактором для дальнейшего развития культуры. Ферментативная активность так же незначительно выше у образца 1;

-

‒ колонии фосфатмобилизующих бактерии в образце 2 (выделенные из копролитов) имеют обильный рост по всему периметру чашки, тогда как рост в образце 1 (выделенные из почвы) скуднее. Морфологические признаки более разнообразны, споры отсутствуют в образце 2. Ферментативная активность наблюдается во всех образцах, но наиболее ярко выражена у образца, выделенного из копролитов червя, который в дальнейшем возможно использовать для повышения плодородия почв.

Список литературы Морфолого-физиологические характеристики выделенных силикатных и фосфатмобилизующих бактерий

- Микробные продуценты стимуляторов роста растений и их практическое использование: обзор//Прикл. биохим. Микробиол. -2006. -№ 2. -С. 133-143.

- Инешина Е.Г., Гомбоева С.В. Методическое руководство по выполнению экспериментальной научно-исследовательской курсовой работы, большого микробиологического практикума по курсам «Биология и микробиология», «Основы микробиологии и биотехнологии», «Микробиология». -Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2009. -59 с.

- Гомбоева С.В., Инешина Е.Г. Почвенные микроорганизмы. -Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2007. -145 с.

- Инешина Е.Г., Гомбоева С.В. Почвенные микроорганизмы прокариоты: выделение, учет и идентификация. -Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2007. -146 с.

- Норбоева Б.Д., Гомбоева С.В., Цыренов В.Ж. Рекультивация почв биологическими системами//Биотехнология в интересах экологии и экономики Сибири и Дальнего Востока: материалы II Всерос. науч.-практ. конф. (с междунар. участием). -Улан-Удэ: Изд-во ВСГУТУ, 2012. -С. 122-124.

- Герасимова М.И., Строгонова М.Н. Рекультивация земель. -Рязань: Ойкумена, 2007.-270 с.

- Сарапульцева Е.В. Биологический контроль окружающих среды. Биоиндикации и биотестирование. -М.: Academia, 2010. -288 с.