Морфометическая оценка прогноза течения апластической анемии у больных после спленэктомии

Автор: Федоровская Надежда Станиславовна, Дьяконов Дмитрий Андреевич, Федоровская Нина Афанасьевна, Паньков Виктор Николаевич

Журнал: Клиническая практика @clinpractice

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 3 (19), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен метод определения прогноза течения апластической анемии у больных после спленэктомии путем морфометрического анализа функциональных зон селезенки в гистологических срезах при окраске гематоксилином и эозином. При оценке препарата в световом микроскопе с помощью компьютерной программы проводили подсчет средней площади белой пульпы, далее вычисляли ее массу. Снижение массы белой пульпы селезенки ниже 10,0 г свидетельствует о благоприятном прогнозе течения апластической анемии, а повышение более 10,0 г указывает на неблагоприятное течение заболевания. Способ позволяет дифференцированно определять показания к иммунодепрессивной терапии пациентов с данной патологией после спленэктомии.

Апластическая анемия, селезенка, белая пульпа, морфометрия

Короткий адрес: https://sciup.org/14338491

IDR: 14338491

Текст научной статьи Морфометическая оценка прогноза течения апластической анемии у больных после спленэктомии

Актуальность

Апластическая анемия (АА) является редким, тяжелым заболеванием системы крови и характеризуется глубокой панцитопенией, развивающейся в результате угнетения костномозгового кроветворения с замещением клеточного костного мозга жировым [1, 2]. Причинами развития АА могут быть лекарственные препараты, контакт с некоторыми химическими веществами, вирусные и бактериальные инфекции. Определенное значение имеет генетическая предрасположенность [4].

Иммунные механизмы развития данной болезни включают в себя воздействие активиро- ванных Т-лимфоцитов на гемопоэтические стволовые клетки, в результате чего происходит их Fas-зависимый апоптоз. Интерес к иммуно-опосредованным процессам при АА обусловлен прежде всего тем, что клетки иммунной системы продуцируют цитокины и гемопоэтические факторы, оказывающие как положительное, так и отрицательное влияние на гемопоэз. Сбалансированный комплекс позитивных и негативных цитокиновых сигналов регулирует нормальное кроветворение, а нарушение соотношения цитокинов приводит к иммуносупрессии костного мозга.

С целью лечения пациентов с АА применяют аллогенную трансплантацию костного мозга и комбинированную иммунодепрессивную терапию. В определенных случаях (отсутствие эффекта, рецидивы, высокая зависимость от гемотрансфузий, непереносимость препаратов) выполняют спленэктомию [5].

Протокол комбинированной иммунодепрессивной терапии больных АА предусматривает проведение спленэктомии на ранних этапах лечения [6]. Согласно этому методу, удаление селезенки проводят как можно раньше от начала терапии глюкокортикоидами. После операции пациентам назначают курсы циклоспорина-А и циклофосфамида. Компоненты крови и сопроводительное лечение применяют по общепринятым протоколам.

Оценка результатов терапии проводится по следующим параметрам [7]:

-

- ремиссия (полная или частичная) – полная или частичная нормализация показателей гемограммы (гемоглобин > 100,0 г/л, гранулоциты > 1,5 х 109/л, тромбоциты > 1оО,О х 109/л) и отсутствие потребности в заместительной терапии компонентами крови;

-

- клинико-гематологическое улучшение – улучшение показателей гемограммы (гемоглобин > 80,0 г/л, гранулоциты > 1,0 х 109/л, тромбоциты > 20,0 х 109/л), исчезновение или значительное уменьшение зависимости от трансфузий компонентов крови.

Пятилетняя выживаемость больных не превышает 55% [2]. Положительный эффект после применения комбинированного иммунодепрессивного лечения наблюдается у 61 - 85% пациентов. При этом, на неблагоприятный исход могут влиять: инфекционные осложнения, высокая токсичность иммунодепрессантов, рецидивы АА, поздние клональные заболевания (пароксизмальная ночная гемоглобинурия, миело- диспластический синдром, острый лейкоз).

Вместе с тем, вопросы прогнозирования этого тяжелого заболевания после спленэктомии остаются не изученными. Поиск морфологических признаков, указывающих на характер течения АА после операции, является актуальным и имеет большое практическое значение.

Цель . Морфометрическая оценка прогноза течения АА после спленэктомии путем вычисления массы белой пульпы селезенки по гистологическим срезам.

Материалы и методы исследования

Проведен морфометрический анализ гистологических срезов селезенки у 31 пациента с АА (21 – мужчины, 10 – женщины). Из них у 12 больных (38,5%) была установлена нетяжелая степень АА и у 19 (61,5%) – тяжелая. В зависимости от результатов лечения все обследуемые были разделены на две группы: 1 группа – с благоприятным течением заболевания (n = 14, из них 10 больных с нетяжелой формой и 4 – с тяжелой) при наступлении полной или частичной ремиссии в течение 3 лет, и неблагоприятным исходом – 2 группа (n = 17, из них 2 пациента с нетяжелой формой, 15 – с тяжелой) при отсутствии ремиссии за этот период. Возраст обследуемых на момент установления диагноза был от 18 до 65 лет. Все больные, находившиеся на лечении в гематологической клинике Кировского НИИ гематологии и переливания крови, получали комплексное лечение, включающее введение метилпреднизолона, циклоспо-рина-А, циклофосфамида. Спленэктомию осуществляли на 4-7 сутки от начала терапии глюкокортикоидами. Компоненты крови и сопроводительное лечение применяли по общепринятым правилам [6].

Сравнительный анализ проводили с образцами селезенок (архивный материал), взятых от 20 лиц, скончавшихся скоропостижно и не имевших в анамнезе заболеваний системы крови. Медиана возраста составила 55 лет. Мужчин было 12, женщин – 8.

Исследования материала проводили на парафиновых гистологических срезах (взятие с поверхности facies diafragmatica селезенки) толщиной 3-5 мкм по стандартным методам окраски. При изучении структур селезенки применяли общепринятый метод окраски гематоксилином и эозином, проводившийся по стандартной методике. Морфометрическую оценку результатов осуществляли в световом микро-cкопе со встроенной фото- и видеокамерой фирмы "Leica" с помощью программного обеспечения анализа изображений ImageScope Color, версии М с окуляром х10, при объективе х20. Гистологические срезы оценивались на поверхности предметных стекол (планиметрия) в 50 полях зрения для каждого образца. Исходя из полученных результатов, вычисляли массу белой пульпы селезенки по формуле [8]:

m = mсел х D% / 100%, где m – масса белой пульпы (г), mсел – общая масса селезенки (г), D – средняя площадь белой пульпы (%).

С целью статистической обработки применялась программа SPSS for Windows Version 17.0. Для выявления достоверности различий между показателями в сравниваемых группах использовали непараметрические двусторонние критерии Манна-Уитни. Различия считали статистически значимыми при уровне р < 0,05. Результаты исследований представлены с указанием медианы, а также нижнего (25%) и верхнего (75%) квартилей для каждой группы.

Результаты исследования и обсуждение

При макроскопическом анализе селезенки было отмечено, что ее вес у больных АА не отличался от нормальных значений (табл.). После морфометрической оценки площади белой пульпы селезенки была вычислена масса белой пульпы органа. При анализе полученных результатов была установлена статистически значимая ее редукция у пациентов с благоприятным течением заболевания в отличие от нормы (р = 0,007) и лиц 2 группы (р = 0,006).

Таблица

Сравнительный анализ массы селезенки и ее структурных составляющих у больных АА в зависимости от результатов лечения, г

|

Группы исследования |

Масса селезенки |

Масса белой пульпы |

|

Группа сравнения (n=20) |

122,5 (115,0-143,7) |

12,0 (10,2-19,2) |

|

1 группа АА (n=11) |

105,0 (80,0-136,2) |

7,0*/** (6,0-9,8) |

|

2 группа АА (n=20) |

120,0 (105,0-161,5) |

14,0** (10,0-19,0) |

Примечание: * – достоверность различий по отношению к группе сравнения;

** – достоверность различий между группами больных АА

Таким образом, в ходе исследования установлено, что при благоприятном прогнозе течения АА характерно снижение массы белой пульпы селезенки. В случаях неблагоприятного исхода заболевания снижения данного параметра не наблюдалось. Приведенные результаты свидетельствуют о том, что предлагаемый критерий предопределяет прогноз течения АА, вне зависимости от тяжести болезни. Полученные данные могут быть использованы в практической гематологии, лабораториях патоморфологии как возможного дополнительного метода дифференцированного подхода для назначения иммунодепрессивной терапии после спленэктомии.

В качестве примера приводим следующие клинические наблюдения

Пример 1. Больной Ш., 21 год, поступил в гематологическое отделение 19.07.1999 г.

Анализ крови при поступлении: гемоглобин

- 79 г/л, гранулоциты - 0,3 х 109/л, тромбоциты - 15,0 х 109/л. Диагноз: апластическая анемия, тяжелая форма. Больному назначено лечение по отработанному в клинике протоколу. Выполнена операция (03.08.99 г.): срединная лапаротомия, спленэктомия – без осложнений. Масса селезенки составила 100 г. Проведено морфометрическое исследование гистологических срезов селезенки, окрашенных гематоксилином и эозином. Средняя площадь белой пульпы составила 9,3%. В ходе расчета масса белой пульпы селезенки составила 9,3 г. (рис. 1, 2).

С помощью полученных морфометрических данных было сделано заключение о неблагоприятном прогнозе заболевания. В ходе динамического наблюдения за пациентом выявленные данные были подтверждены проведенной оценкой результатов лечения. Так, состояние клинико-гематологического улучшения наступило только через 14 месяцев (20.09.2000): гемоглобин – 93

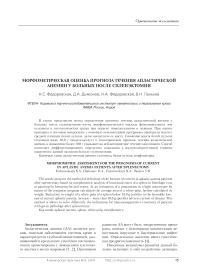

Рис. 1 – селезенка больного Ш., 21 год.

Структура органа сохранена, функциональные зоны (белая и красная пульпа) хорошо дифференцируются.

Окраска азуром II и эозином. Ок. х 10, об. х 4.

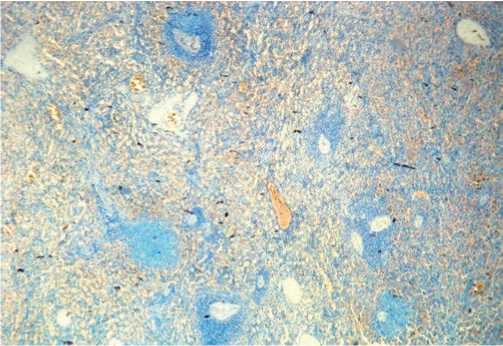

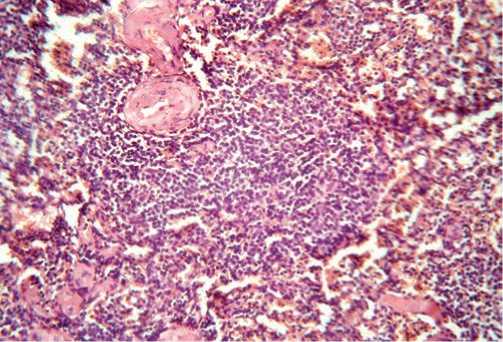

Рис. 2 – селезенка больного Ш., 21 год.

Дифференцируются структурные составляющие белой пульпы: периартериальная лимфоидная муфта расположена вокруг центральной аретриолы; представлен лимфоидный узелок с зоной мантией, определяется маргинальная зона.

Окраска гематоксилином и эозином. Ок. х 10, об. х 20.

г/л, гранулоциты - 1,06 х 109/л, тромбоциты -90 х 10 9 /л. Зависимость от гемотрансфузий сохранялась. Частичная ремиссия была достигнута через 19 месяцев (19.02.2001): гемоглобин – 138 г/л, гранулоциты - 3,0 х 109/л, тромбоциты -150 х 109/л. Однако, спустя 27 месяцев после начала болезни (13.10.2001) больной умер.

Пример 2. Больная Е., 39 лет, поступила в гематологическую клинику 06.04.1995. Анализ крови при поступлении: гемоглобин – 36 г/л, гранулоциты - 0,37 х 109/л, тромбоциты - 15,0 х 109/л. Диагноз: апластическая анемия, тяжелая форма. Больной назначено лечение по отработанной в клинике схеме. Выполнена операция: срединная лапаротомия, спленэктомия – без осложнений.

Масса селезенки составила 170 г. Проведено морфометрическое исследование гистологических образцов селезенки, окрашенных гематоксилином и эозином. Средняя площадь белой пульпы составила 3,6%. В ходе расчета масса белой пульпы составила 6,1 г. С помощью полученных гистологических данных у больной был определен благоприятный прогноз (рис. 3, 4).

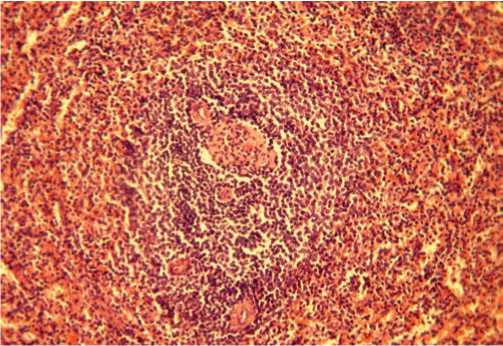

Рис. 3 – селезенка больной Е., 39 лет.

Структура селезенки сохранена, функциональные зоны (белая и красная пульпа) хорошо дифференцируются; отмечается снижение объема белой пульпы.

Окраска азуром II и эозином. Ок. х 10, об. х 4.

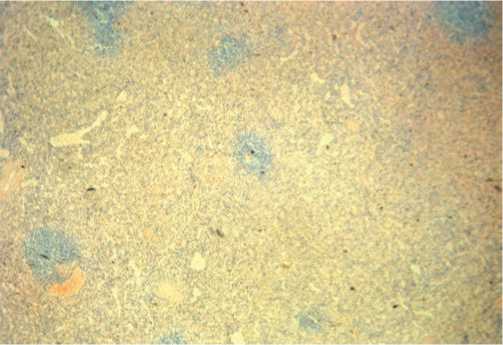

Рис. 4 – селезенка больной Е., 39 лет.

Дифференцируются структурные составляющие белой пульпы, отмечается снижение ее объема.

Окраска гематоксилином и эозином. Ок. х 10, об. х 20.

В ходе динамического наблюдения за пациенткой данные были подтверждены проведенной оценкой результатов лечения. Установлено, что состояние клинико-гематологического улучшения наступило уже через 2,5 месяца (20.06.1995): гемоглобин – 83 г/л, гранулоциты - 1,06х109/л, тромбоциты - 45х109/л. Зависимости от гемотрансфузий нет. Состояние ре- миссии было достигнуто через 12 месяцев (31.03.1996): гемоглобин – 123 г/л, гранулоциты - 3,5х109/л, тромбоциты - 2о0х109/л. Согласно клинико-анамнестическим данным, необходимости в иммунодепрессивной и заместительной терапии у больной не было.

Заключение

Таким образом, предлагаемый метод оценки прогноза течения АА после спленэктомии заключается в возможности с помощью массы селезенки и морфометрического исследования площади белой пульпы органа вычислить массу белой пульпы. Снижение массы белой пульпы селезенки ниже 10,0 г свидетельствует о бла- гоприятном прогнозе течения АА, а повышение более 10,0 г указывает на неблагоприятное течение заболевания. Способ позволяет дифференцированно определять показания к иммунодепрессивной терапии пациентам с данной патологией после спленэктомии.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что предлагаемый способ определения прогноза течения заболевания может давать различные значения, независимо от установленной степени тяжести болезни. Метод может быть использован в практической гематологии, лабораториях патоморфологии в качестве дополнительного критерия для дифференцированного подхода при назначении терапии.

Список литературы Морфометическая оценка прогноза течения апластической анемии у больных после спленэктомии

- Гематология: Новейший справочник/Под общ. ред. К.М. Абдулкадырова. М.: «Эксмо»; СПб.: «Сова», 2004. 928 с.

- Young N.S., Calado R.T., Scheinberg P. Current concepts in the pathophysiology and treatment of aplastic anemia. Blood 2006; 108 (8): 2509-19.

- Герасимова Л.П., Дризе Н.И., Лубкова О.Н. и др. Нарушения стромального микроокружения у больных с различными заболеваниями системы крови. Гематология и трансфузиология. 2008; 53 (5): 59-62.

- Руководство по гематологии: В 3 т. Т.3/Под ред. А.И. Воробьева; 3-е изд., перераб. и дополн. М.: Ньюдиамед, 2005. 416 с.

- Федоровская Н.А., Югов Ю.И. Современная программа терапии апластической анемии. Актуальные вопросы современной медицины (Епифановские чтения) 2003; 42-44.

- Патент на изобретение № 2412708 от 27.11.2008. Российская Федерация. (51) МПК А 61К 31/675, А 61Р 35/02. Способ индукции ремиссии у больных приобретенной апластической анемией/Югов Ю.И., Федоровская Н.А.

- Программное лечение заболеваний системы крови: Сборник алгоритмов диагностики и протоколов лечения заболеваний системы крови/Под ред. В.Г. Савченко. М.: Практика, 2012. С. 137-150.

- Федоровская Н.С., Дьяконов Д.А., Федоровская Н.А. и др. Способ прогнозирования течения апластической анемии после спленэктомии (положительное решение формальной экспертизы по заявке № 2013123292/15(034342) от 29 июля 2013.