Морфометрический анализ некоторых компонентов диффузной эндокринной системы эзофагогастродуоденальной зоны в различные сроки после холецистэктомии

Автор: Граушкина Е.В., Козлова И.В., Федоров В.Э.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Внутренние болезни

Статья в выпуске: 3 т.5, 2009 года.

Бесплатный доступ

Цель - изучение морфо-функциональных особенностей пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки и роли клеток диффузной эндокринной системы в развитии патологии эзофагогастродуоденальной зоны на фоне отсутствия желчного пузыря. Обследованы 80 пациентов в различные сроки после холецистэктомии и 72 паци- ента с желчнокаменной болезнью. Всем проведено эндоскопическое, гистологическое и иммуногистохимиче- ское обследование. С помощью наборов антител определяли количество эпителиоцитов двенадцатиперстной кишки, продуцирующих мотилин (ЕС2), глюкагон (L), панкреатический полипептид (РР). У пациентов с отсутстви- ем желчного пузыря с увеличением срока, прошедшего после холецистэктомии, достоверно чаще встречается эзофагит, атрофический и рефлюкс-гастрит, дуоденогастральный рефлюкс, нарастает атрофия и дисплазия слизистой желудка. Прогрессирует гипоплазия эпителиоцитов, продуцирующих мотилин, глюкагон, панкреа- тический полипептид. Развитие дуоденогастрального и гастроэзофагеального рефлюкса ассоциировано с ги- поплазией эпителиоцитов, продуцирующих мотилин, эрозивных изменений - с гипоплазией L и PP клеток, атрофических изменений - с гипоплазией всех исследуемых типов клеток. Снижение количественной плот- ности гормон-продуцирующих эпителиоцитов способствует инициации и персистенции морфо-функциональных изменений эзофагогастродуоденальной зоны, что может служить дополнительным диагностическим и прогно- стическим критерием.

Эзофагогастродуоденальная зона, мотилин, глюкагон, панкреатический полипептид, холецистэктомия

Короткий адрес: https://sciup.org/14916920

IDR: 14916920

Текст научной статьи Морфометрический анализ некоторых компонентов диффузной эндокринной системы эзофагогастродуоденальной зоны в различные сроки после холецистэктомии

нарушений, в том числе от печеночно-клеточной дисхолии. Многочисленные источники литературы свидетельствуют о том, что от 5 до 40 % пациентов в ближайшие и отдаленные сроки после операции испытывают боли в верхних отделах живота и диспепсические расстройства [2,3,4].

Выпадение физиологической роли желчного пузыря сопровождается нарушением пассажа желчи в кишечник и расстройством пищеварения. Изменение химического состава желчи и хаотическое ее поступление в двенадцатиперстную кишку нарушают переваривание и всасывание веществ липидной природы, уменьшают бактерицидность дуоденального содержимого, что приводит к микробному обсе- менению двенадцатиперстной кишки. Под влиянием микрофлоры желчные кислоты подвергаются преждевременной деконъюгации, что сопровождается повреждением слизистой оболочки двенадцатиперстной, тонкой и толстой кишки с развитием дуоденита, рефлюкс-гастрита, энтерита и колита. Дуоденит сопровождается дуоденальной дискинезией, дуоденальной гипертензией с развитием дуодено-гастральных рефлюксов и забросом содержимого в общий желчный протоки и проток поджелудочной железы. В результате формируются дискинезии сфинктера печеночно-поджелудочной ампулы, желчного и панкреатического потоков (сфинктера Одди), а де-конъюгированные желчные кислоты обусловливают развитие диареи [4].

В настоящее время широко обсуждается роль биогенных аминов и пептидов, вырабатываемых эндокринными клетками желудочно-кишечного тракта, в развитии патологии эзофагогастродуоденальной зоны [5]. Сведения о взаимосвязи количественной плотности эпителиоцитов 12-перстной кишки, продуцирующих мотилин, глюкагон, панкреатический полипептид, с клинико-морфологическими особенностями эзофагогастродуоденальной зоны на фоне отсутствия желчного пузыря освещены недостаточно полно. Противоречивы данные об участии указанных гормонов в возникновении морфо-функциональных изменений, что составляет актуальность изучения данной проблемы.

Целью проводимой работы является выявление клинических, структурно-функциональных особенностей эзофагогастродуоденальной зоны на фоне отсутствия желчного пузыря, а также влияния морфометрических показателей эпителиоцитов, продуцирующих мотилин, панкреатический полипептид, глюкагон на развитие данной патологии.

Методы. Проведено обследование 80 пациентов с отсутствием желчного пузыря в возрасте от 35 до 70 лет (средний возраст 52±3,1 года), из них 57 женщин и 23 мужчин. По срокам, прошедшим после холецистэктомии, пациенты основной группы были разделены на 2 подгруппы: 1 — лица, перенесшие холецистэктомию в сроки от года до трех лет (38 пациентов), 2 — лица, перенесшие операцию более 3 лет назад (42 пациента). Группу сравнения составили 72 пациента с ЖКБ в стадии умеренного обострения хронического калькулезного холецистита в возрасте от 30 до 68 лет (средний возраст 49±4,1 лет), из них женщин — 54, мужчин — 18. Соотношение женщин и мужчин в исследуемых группах примерно 3:1, что соответствует литературным данным [1]. В контрольную группу вошли 50 практически здоровых лиц, в возрасте от 28 до 45 лет, средний возраст 37±2,3 года. Критериями исключения пациентов из исследования служили: сроки проведения холецистэктомии менее 1 года, органические причины постхолецистэктоми-ческих расстройств, возраст старше 70 лет, острая хирургическая патология, тяжелые соматические заболевания, опухоли любой локализации, отказ больного от обследования.

Для гистологического исследования была использована общепринятая методика с окраской гематоксилин-эозином. H. рylori выявляли гистобак-териоскопическим методом и быстрым уреазным тестом (CLO-тест). Для идентификации клеток диффузной эндокринной системы применяли иммуногистохимический метод. Исследования проводились в лаборатории экспериментальной патологии Медицинского радиологического научного центра РАМН при консультации заведующего лабораторией доктора медицинских наук профессора И.М. Кветного.

С целью верификации иммунопозитивных эпителиоцитов использовали наборы моноклональных мышиных антител к мотилину (Sigma, St. Louis, USA, титр 1:250), поликлональных кроличьих антител к глюкагону (Novocastra, Великобитания, титр 1:200) и к панкреатическому полипептиду (MP Biomedicals, USA, титр 1:200). Визуализацию проводили с применением комплекса авидина с биотинилированной пероксидазой и последующим проявлением пероксидазы хрена диаминобензидином. Клетки, давшие положительную иммуногистохимическую реакцию, окрашивались в коричневый цвет. Подсчет количества клеток проводился с помощью компьютерного анализа микроскопических изображений Nikon. Показатели пересчитывали на 1 мм2 слизистой оболочки луковицы двенадцатиперстной кишки. Статистическая обработка включала определение критерия достоверности Стьюдента и Манн-Уитни, оценку между параметрами корреляционных связей.

Результаты. При клиническом обследовании у части пациентов с отсутствием ЖП (42,5%) не было выявлено жалоб и симптомов со стороны верхних отделов желудочно-кишечного тракта. У большей части (57,5%) был выявлен абдоминальный болевой синдром разной степени выраженности и синдром желудочной диспепсии. Из них 32% пациентов относились к группе пациентов, перенесших холецистэктомию более 3 лет назад. Преобладающими были жалобы на опоясывающие боли в верхних отделах живота (53%), реже на боли в правом подреберье (27,4%) и в эпигастрии (20,2%). Среди диспепсических расстройств наблюдались следующие: отрыжка (65%), тошнота (37,5%), горечь во рту (27,5%), метеоризм (42,5%), рвота (6,3%). В 42,5% пациентов беспокоила изжога. Пациентов с ЖКБ в 67,3% беспокоили схваткообразные боли в правом подреберье, в 50,2% — опоясывающие боли, в 33,3% — эпигастральные боли. Отрыжку отмечали 57% пациентов, изжогу — 37,5%; горечь во рту — 40,3%, тошноту — 36,3%, метеоризм — 26,4%, рвоту — 2,8%. Таким образом, диспепсические расстройства в виде отрыжки, изжоги, метеоризма несколько чаще встречались у лиц с отсутствием желчного пузыря, особенно в поздние сроки после холецистэктомии, однако различия между показателями были недостоверны (р>0,05).

При эндоскопическом обследовании поражение эзофагогастродуоденальной зоны было выявлено у 99,5% пациентов с отсутствием желчного пузыря и диспепсическими расстройствами, у 82% пациентов без клинических проявлений заболевания, у 81,2% пациентов с умеренным обострением хронического калькулезного холецистита.

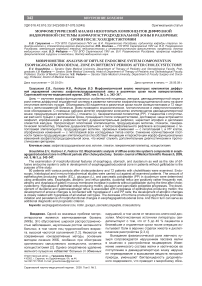

Результаты иммуногистохимического исследования представлены в табл. 3, на рис. 1, микрофото — на рис. 2 и 3.

Установлено, что у лиц с отсутствием желчного пузыря, в сроки от 1 до 3 лет после операции статистически значимо снижается количественная плотность эпителиоцитов, продуцирующих мотилин

Таблица 1

Эндоскопические признаки патологии эзофагогастродуоденальной зоны в различные сроки после холецистэктомии

|

Признак |

Пациенты с отсутствием желчного пузыря, 1-3 года после операции, n=38 (%) |

Пациенты с отсутствием желчного пузыря, более 3 лет после операции, n=42 (%) |

|

Эзофагит: |

||

|

-катаральный |

3 (7,8)* |

5 (11,9)* |

|

-эрозивный Гастрит: |

0 |

0 |

|

-смешанный |

24 (63)* |

20 (47,6)* |

|

- поверхностный |

9 (23,6) |

5 (12) |

|

-очаговый атрофический |

3 (8) |

5 (12) |

|

-диффузный атрофический |

3 (8)* |

4 (9,5)* |

|

-рефлюкс-гастрит Эрозии: |

3 (8)* |

4 (9,5)* |

|

-острые |

2 (5,3)* |

1 (2,4) |

|

-хронические |

2 (5,3) |

4 (9,5)* |

|

Дуоденит |

7 (18) |

11 (26) |

|

Дуодено-гастральный рефлюкс |

13 (34)* |

25 (59,5)* |

*- показатели имеют достоверные различия (р<0,05)

Таблица 2

Морфологические особенности слизистой оболочки эзофагогастродуоденальной зоны у лиц с отсутствием желчного пузыря

|

Признак |

Пациенты с отсутствием желчного пузыря, 1-3 года после операции, n=38 (%) |

Пациенты с отсутствием желчного пузыря, более 3 лет после операции, n=42(%) |

|

Хронический эзофагит |

3 (7,8)* |

5 (11,9%)* |

|

Гастрит с поражением желез без атрофии |

9 (23,7) |

6 (14,2) |

|

-с частичной атрофией |

10 (26,3)* |

16 (38)* |

|

- с полной атрофией желез |

4 (10,5)* |

6 (15,7)* |

|

Регенераторная гиперплазия покровного |

||

|

эпителия |

3 (7,8) |

3 (7) |

|

Эрозии и язвы: |

||

|

-острые |

2 (5,3) |

1 (2,4) |

|

-хронические |

2 (5,3)* |

4 (9,5)* |

|

субатрофический дуоденит |

13 (34,2)* |

24 (57)* |

|

Дисплазия |

||

|

І-ІІ степени |

5 (13,2)* |

8 (19)* |

|

ІІІ-ІV степени |

1 (2,6) |

1 (2,4) |

|

Тонкокишечная метаплазия |

1 (2,6) |

1 (2,4) |

|

Наличие Н.рylori |

3 (7,9) |

3 (7,1) |

*- показатели имеют достоверные различия (р<0,05)

Таблица 3

Морфометрические характеристики эпителиоцитов двенадцатиперстной кишки, продуцирующих мотилин, глюкагон, панкреатический полипептид у пациентов с отсутствием желчного пузыря

|

Группы |

EC2-клетки (мотилин) |

PP-клетки (панкреатический полипептид) |

L-клетки (глюкагон) |

|

Практически здоровые лица |

12,7 ± 1,0 |

8,5±0,7 |

9,7±0,8 |

|

Пациенты с хроническим калькулезным холециститом |

6,5 ± 0,7* |

10,2±1,0 |

5,3±0,5* |

|

Пациенты с отсутствием желчного пузыря, 1-3 года после операции |

3,3 ± 0,7* Р1<0,05 |

7,8±0,9 Р1>0,05 |

2,0±0,4* Р1<0,05 |

|

Пациенты с отсутствием желчного пузыря, более 3 лет после операции |

1,9±0,3* Р 1,2 <0,05 |

4,5±0,6* Р 1,2 <0,05 |

1,5±0,3* Р1<0,05 Р2>0,05 |

Расчеты проведены на 1 мм2 слизистой оболочки луковицы 12-перстной кишки.

*- показатели имеют достоверные различия (р<0,05);

Р1- различие показателей со значениями в группе с ЖКБ;

Р2- различие показателей со значениями в группе с отсутствием желчного пузыря, 1-3 года после операции и глюкагон. В сроки более 3 лет после операции определяется прогрессирование гипоплазии исследуемых эпителиоцитов. Для пациентов с ЖКБ характерно уменьшение количества эндокринных клеток, продуцирующих мотилин и глюкагон (р<0,05), и гиперплазия клеток, продуцирующих панкреатический полипептид (р>0,05). Таким образом, с увеличением срока жизни пациентов без желчного пузыря достоверно уменьшается количественная плотность гормон-продуцирующих клеток.

0,301. Корреляция между атрофическими изменениями слизистой и количественной плотностью эпителиоцитов, иммунопозитивных к мотилину, глюкагону, панкреатическому полипептиду была сходной и составила r1=-0,520, r2=-0,497, r3=-0,511.

Обсуждение. Результаты проведенного исследования позволили более полно представить картину изменений эзофагогастродуоденальной зоны в различные сроки после холецистэктомии, а также высказать гипотезы о роли эпителиоцитов диффузной эндокринной системы в развитии патологии.

Выявлено, что отсутствие клинической симптоматики у лиц без желчного пузыря не равнозначно отсутствию морфо-функциональных изменений со стороны органов желудочно-кишечного тракта. У значительной части обследованных (42,5%) патология эзофагогастродуоденальной зоны имеет бессимптомное течение, что затрудняет своевременное выявление и динамическое наблюдение за этой когортой пациентов. Эндоскопическое обследование показало, что у пациентов с отсутствием желчного пузыря достоверно чаще, чем у лиц, страдающих

Рис.1. Количественная плотность эпителиоцитов, имумунопозитивных к мо-тилину, глюкагону, панкреатическому полипептиду у пациентов с желчекаменной болезнью и у лиц с отсутствием желчного пузыря в различные сроки после холецистэктомии

Рис 2. Дуоденобиоптат больной П.,63 лет. Диагноз: Отсутствие желчного пузыря. Хронический дуоденит. Гипоплазия мотилин-иммунореактивных клеток в луковице двенадцатиперстной кишки. Иммуногистохимический метод. х 400

Рис 3. Дуоденобиоптат больной М., 56 лет. Диагноз: Отсутствие желчного пузыря. Хронический дуоденит. Единичные глюкагон-иммунореактивные клетки в слизистой оболочке луковицы двенадцатиперстной кишки. Иммуногистохимический метод. х 600

С другой стороны, в результате постоянного и длительного повреждения слизистой оболочки 12-перстной кишки деконъюгированными желчными кислотами на фоне отсутствия желчного пузыря снижается количественная плотность компонентов диффузной эндокринной системы, продуцирующих мотилин, панкреатический полипептид, глюкагон. Замыкается порочный круг: снижение морфометрических показателей эпителиоцитов способствует усугублению патологических изменений слизистой оболочки эзофагогастродуоденальной зоны и моторно-тонических нарушений.

Список литературы Морфометрический анализ некоторых компонентов диффузной эндокринной системы эзофагогастродуоденальной зоны в различные сроки после холецистэктомии

- Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь в практике клинициста/М.А. Осадчук, С.Ф. Усик, А.Г. Чиж, Т.Е. Липато-ва. -Саратов: СГМУ, 2004. -С. 67-71.

- Ильченко, А.А. Желчнокаменная болезнь/А.А. Ильчен-ко//Лечащий врач. -2004. №4. -С. 27-32.

- Ильченко, А.А. Постхолецистэктомический синдром: клинические аспекты проблемы/А.А. Ильченко//Сonsilium medicum. Приложение гастроэнтерология. -2006. -№2. -С. 49-53.

- Лопатина, Е.Ю. Роль Helicobacter pylori инфекции в формировании диспепсических расстройств у больных жел-чнокаменной болезнью до и после лапароскопической холе-цистэктомии: Автореф. дис. … канд. мед. наук/Е.Ю. Лопати-на, ГОУ ВПО РГМУ. -М., 2007. -С. 2-24.

- Маев, И.В. Коррекция проявлений холестаза у больных с калькулезным холециститом, перенесшим холецистэкто-мию/И.В. Маев, Е.С. Вьючнова, Е.Г. Лебедева//Практикую-щий врач. -2006. -№1. -С. 29-35.

- Козлова, И.В. Некоторые механизмы развития дивер-тикулярной болезни кишечника/И.В. Козлова, Ю.Н. Мяли-на//Саратовский научно-медицинский журнал. -2008. -№2. -С. 71-76.

- Осадчук, М.А. Диффузная нейроэндокринная систе-ма: общебиологические и гастроэнтерологические аспекты/М.А. Осадчук, В.Ф. Киричук, И.М. Кветной. -Саратов: СГМУ, 1996. -С. 82-89.

- Пальцев, М.А. Руководство по нейроиммуноэндокрино-логии/М.А. Пальцев, И.М. Кветной -М.: Медицина,2006. -С. 304-311.

- Постхолецистэктомический синдром: диагностика и лечение/П.Я. Григорьев, Э.П. Яковенко, Н.А. Агафонова и др.//Лечащий врач. -2004. -№4. -С. 34-38.

- Ткаченко, Е.В. Клиническое значение гастроинтести-нальных гормонов//Эксперимент. и клин. гастроэнтерол. -2004. -№5. -С. 111-116.

- Blalock, J.E. (ed). Neuroimmunoendocrinology. Chemical immunology. -Basel: Karger, 1997. -632 p.

- Conlon, J. M. The evolution of neuroendocrine pepties/J. M. Conlon, D. Larhammar//Gen. Corp. Endocrinol. -2005. -Vol. 142. -P. 53 -59.