Морфометрическое обоснование алгоритма выбора метода хирургического лечения диспластического коксартроза

Автор: Норкин И.А., Анисимова Е.А., Воскресенский О.Ю., Юсупов К.С., Анисимов Д.И., Летов А.с, Попрыга Д.В., Попов А.Н.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Травматология и ортопедия

Статья в выпуске: 2 т.11, 2015 года.

Бесплатный доступ

Цель: выявить закономерности изменчивости костных структур тазобедренного сустава в зависимости от типа диспластического коксартроза и выработать тактику тотального эндопротезирования. Материал и методы. В исследование включены 106 пациентов с диспластическим коксартрозом различной степени тяжести, проходивших лечение на базе ФГБУ Саратовский НИИТО Минздрава России в период с 2005 по 2014 г Применяли методы рентгено-, КТ-, МРТ-метрии, вариационно-статистические методы. Результаты. В соответствии с анатомическими особенностями тазобедренного сустава при диспластическом коксартрозе различных типов разработаны алгоритмы выбора вертлужного и бедренного компонентов эндопротеза, а также тактика тотального эндопротезирования в группах исследования. Заключение. При выборе типоразмеров вертлужного и бедренного компонентов эндопротеза тазобедренного сустава необходимо учитывать рентгеноанатомические особенности тазобедренного сустава и степень выраженности диспластических изменений. При диспластическом коксартрозе I-II типов выполняют стандартное тотальное эндопротезирование; при коксартрозе III типа — тотальное эндопротезирование в сочетании с пластикой крыши вертлужной впадины; при коксартрозе IV типа — тотальное эндопротезирование в комбинации с укорачивающей остеотомией бедренной кости.

Диспластический коксартроз, тазобедренный сустав, тотальное эндопротезирование

Короткий адрес: https://sciup.org/14918113

IDR: 14918113

Текст научной статьи Морфометрическое обоснование алгоритма выбора метода хирургического лечения диспластического коксартроза

положено определение уровня проксимального смещения головки БК, включающая четыре типа. I тип по Crowe соответствует проксимальному смещению до 50% высоты головки БК или до 10% высоты таза, II тип — 50-75% или 10-15%, III тип — 75-100% или 15-20%, IV тип — более 100% или больше 20% соответственно.

Таким образом, выявление закономерностей изменчивости костных структур ТБС при различных типах ДКА является актуальной проблемой функциональной и клинической анатомии и имеет прикладное значение для травматологии и ортопедии в аспекте морфометрического обоснования методов хирургического лечения ДКА в зависимости от степени выраженности диспластических нарушений.

Цель: Определить закономерности изменчивости костных структур тазобедренного сустава в зависимости от типа диспластического коксартроза и выработать тактику тотального эндопротезирования в исследуемых группах.

Материл и методы. Для создания нормативной базы данных размерных характеристик костных структур ТБС была проведена КТ-метрия на 50 КТ-граммах ТБС из архива ФГБУ Саратовский НИИТО Минздрава России без признаков дисплазии ТБС (20 муж. и 30 жен., средний возраст 43,1±0,7 года) [2]. В исследование включены пациенты, находящиеся на лечении в ФГБУ Саратовский НИИТО Минздрава России с 2006 по 2014 г. с ДКА различной степени выраженности. Степень ДКА определяли с учетом степени вывиха головки БК (по Crowe). В исследовании участвовали 30 мужчин и 76 женщин, средний возраст равен 42,5±0,8 года. Все пациенты распределены в три группы: 1-я — с ДКА I–II типов (n=35), 2-я — ДКА III типа (n=29), 3-я — ДКА IV типа (n=42). Для характеристики вертлужной впадины (ВВ) и проксимального отдела БК на КТ- и МРТ-граммах определяли следующие линейные и угловые размеры и индексы:

-

1) индекс ВВ: отношение глубины ВВ к продольному диаметру входа в ВВ (Ind ВВ);

-

2) угол Шарпа: ацетабулярный угол — угол наклона плоскости входа в ВВ;

-

3) угол Виберга: определяется пересечением двух линий, начинающихся из центра головки БК, одна проходит через латеральную точку крыши ВВ, другая — по направлению продольной оси тела БК. Этот параметр характеризует степень развития крыши ВВ и центрацию головки БК в ней, его уменьшение свидетельствует о дисплазии;

-

4) шеечно-диафизарный угол (ШДУ) — угол между осями, проходящими через диафиз и шейку БК;

-

5) степень сужения костномозговой полости БК — определение соотношения ширины полости на уровне 2 см выше середины малого вертела (б) к ширине канала на уровне 7 см ниже середины малого вертела (canal flare index — CFI);

-

6) угол антеторсии (АТ);

-

7) степень вывиха головки БК по отношению к высоте таза.

Вариационно-статистический анализ проводили с применением методов описательной статистики, после проверки изучаемой совокупности на репрезентативность, определяли минимальное и максимальное значения (А), среднюю величину (М), медиану (Ме), ошибку средней (m), стандартное отклонение (о), 25%-ный и 75%-ный процентили, доверительный интервал (ДИ) вычисляли с заданной вероятностью -95% и +95%. Вариабельность (изменчивость) морфометрических характеристик оценивали при помощи коэффициента вариации (Cv). Для определения достоверности разности средних величин использовали параметрические и непараметрические статистические критерии. Параметрические критерии применяли для параметров совокупностей, распределяемых по нормальному закону, непараметрические — независимо от формы распределения. Различия величин считали достоверными при 99%-ном (p<0,01) и 95%-ном (p<0,05) порогах вероятности.

Результаты. При выборе вертлужного компонента эндопротеза ориентировались на параметры, характеризующие степень дисплазии ВВ: индекс ВВ, углы Шарпа и Виберга. Ind ВВ в норме составляет 0,6±0,1, в зависимости от степени дисплазии он уменьшается, т.к. ВВ уплощается, уменьшается ее глубина. При ДКА I–II типов (1-я группа) Ind ВВ варьирует в пределах 0,47–0,54, т.е. уменьшается в среднем на 16,4%, различия статистически значимы (р=0,002); III тип ДКА характеризуется значимым уменьшением индекса до 0,43 практически на треть (р=0,0001), при ДКА IV типа — более чем на треть (р=0,0000). Угол Шарпа увеличивается по сравнению с нормальными значениями (в норме составляет 42±3,2°) более чем на 20% в 1-й группе (р=0,003), во 2-й группе угол находится в пределах 51–53° и в 3-й группе более 53° (р<0,001). Угол Виберга, напротив, уменьшается при дисплазии крыши ВВ, а при вывихе головки БК не определяется. В норме этот угол составляет 42±0,6º, при ДКА он статистически значимо уменьшается до 15–20° (р=0,002).

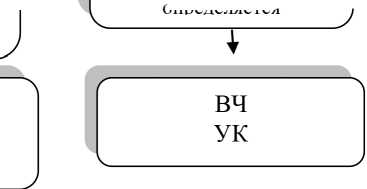

Пациентам 1-й группы вертлужный компонент эндопротеза (полнопрофильные — ПП, низкопрофильные — НП, ввинчивающиеся чашки — ВЧ) устанавливали в место естественной ВВ без пластики крыши ВВ с помощью аутотрансплантатов, с рассчитанной медиализацией чашки диаметром 46–48 мм и достаточным покрытием.

Для пациентов 2-й группы характерно наличие дефекта крыши ВВ, затрудняющее стандартную процедуру установки вертлужного компонента (алгоритм 1).

Для больных данной группы разработаны способы компенсации дефицита ВВ: установка экстрамалых чашек, укрепляющих металлических колец (УК) с достаточной медиализацией; компенсация дефицита ВВ с использованием костных аутотрансплантатов из головки БК (костная пластика — КП) (пат. № 2396918 РФ, 2010. Бюл. № 23. 6 с.); имплантация вертлужного компонента в ложную впадину.

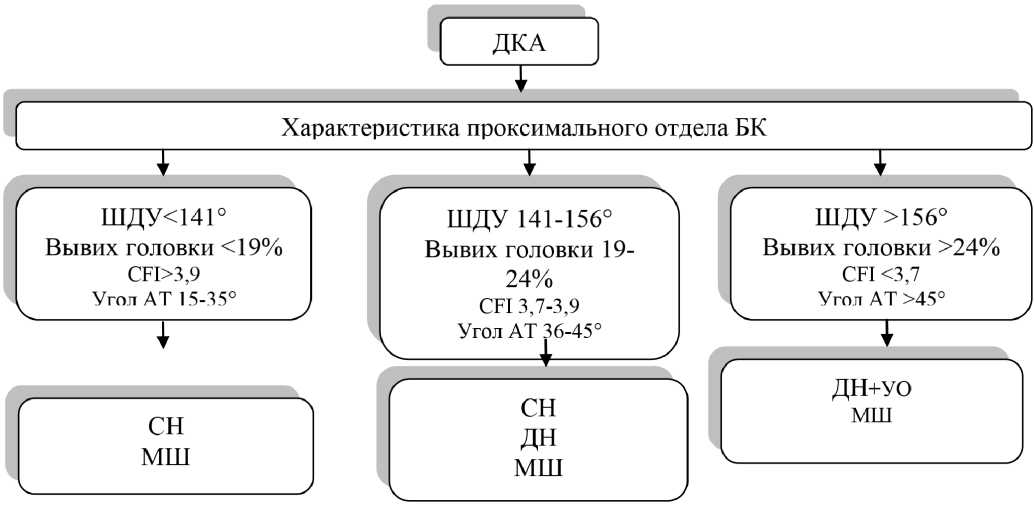

ДКА IV типа характеризуется гипопластичностью ВВ с относительной сохранностью крыши ВВ, поэтому аутотрансплантации не требуется, используют сверхмалые по диаметру нецементные чашки. В результате смещения анатомического центра ротации показана укорачивающая подвертельная остеотомия с последующим низведением проксимального отдела БК. Выбор бедренного компонента эндопротеза осуществляют с учетом следующих параметров: ШДУ (в норме составляет 127±11,1°), степень вывиха головки БК относительно высоты таза, CFI (в норме индекс сужения мозговой полости БК составляет 4,2±0,6), угол антеторсии.

При ШДУ менее 19°, вывихе головки менее 19%, CFI более 3,9 и антеторсии в 15–35° используют стандартные ножки (СН) с модульными шейками (МШ).

Если ШДУ варьирует от 141 до 156°, вывих головки составляет от 19 до 24% от высоты таза, индекс сужения мозговой полости БК находится в пределах от 3,7 до 3,9, антеторсия — от 36 до 45°, применяют дис-пластичные ножки (ДН) с модульными шейками (МШ).

При увеличении ШДУ более 156°, антеторсии более 45°, вывихе головки более 24% и сужении мозговой полости более чем на 20% (CFI<3,7) установку бедренного компонента производят в сочетании с укорачивающей подвертельной V-образной остеотомией БК (пат. № 2518141 РФ, 2014. Бюл. № 16. 5 с.) (алгоритм 2).

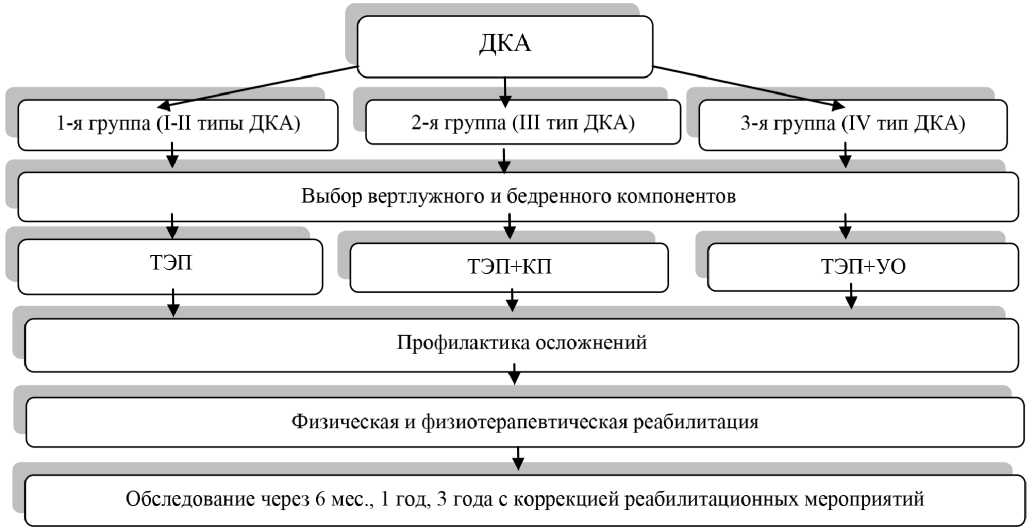

Таким образом, при выборе тактики ТЭП необходимо учитывать изменения ВВ и проксимального метаэпифиза БК; с учетом морфометрических параметров осуществляют выбор ацетабулярного и бедренного компонентов эндопротеза. Пациентам с I–II типами ДКА проводят ТЭП по стандартной методике, при III типе ДКА ТЭП проводят в сочетании с пластикой крыши ВВ, при IV типе ДКА — в сочетании с укорачивающей остеотомией. В период реабилитации пациентам необходимо активно проводить профилактику осложнений тотального эндопротезирования и следить за соблюдением ортопедического режима. Обследование пациентов в послеоперационном периоде следует проводить через 6 мес., 1 год и 3 года с целью коррекции дальнейших этапов реабилитации (алгоритм 3).

Обсуждение. ДКА в настоящее время вызывает наибольший интерес в структуре патологии суставов среди взрослого населения, что связано с рядом факторов: широкой распространенностью заболевания по данным мировой статистики, развитием патологического процесса с детства, хроническим течением, резким ухудшением качества жизни и др. [1, 5]. Однако основным фактором, определяющим тяжесть и трудности лечения ДКА, является анатомобиомеханическая несостоятельность ТБС. Изменение структуры соединительной (костной, хрящевой) ткани и мышц, окружающих сустав, приводит к пространственным изменениям в строении суставных

I-II типы (1-я группа)

III тип (2-я группа) ----1----

Ind ВВ 0,43-0,47

Угол Шарпа 51-53' Угол Виберга не определяется Дефект крыши

ДКА

IV тип (3-я группа)

I

Характеристика ВВ

V

Ind ВВ >0,47

Угол Шарпа <51 Угол Виберга 20-15

вч+кп нп+кп УК

Ind ВВ <0,43 Угол Шарпа >53° Угол Виберга не определяется

-

1. Алгоритм выбора вертлужного компонента эндопротеза при различных типах диспластического коксартроза Примечание:Ind ВВ — индекс ВВ, ПП — полнопрофильный компонент, НП — низкопрофольный компонент, ВЧ — ввинчивающаяся чашка, УК — укрепляющее кольцо, КП — костная пластика крыши ВВ.

-

2. Алгоритм выбора бедренного компонента эндопротеза в зависимости от степени дисплазии

-

3. Алгоритм тактики тотального эндопротезирования при различных типах диспластического коксартроза П р и м еч а н и е : КП — костная пластика, УО — укорачивающая остеотомия.

П р и м еч а н и е : АТ — антеторсия; СН — стандартная ножка, ДН — «диспластическая» ножка, МШ — модульная шейка, УО — укорачивающая остеотомия.

поверхностей, что обусловливает прогрессирующее течение ДКА с неизбежным исходом в анкилоз или неоартроз, а также различные варианты анатомической деформации сустава: с преобладанием первоначальной дисплазии вертлужного или бедренного компонента ТБС или ротационного изменения пространственного расположения структур сустава [8, 9].

«Золотым стандартом» и единственным методом лечения больных с ДКА, способствующим улучшению качества жизни, позволяющим восстановить опороспо-собность конечности, добиться достаточного объема движений, избавить пациента от хромоты, изматывающей боли, укорочения конечности, является тотальное эндопротезирование [9, 11]. Несмотря на использование новейших технологий и современных имплантатов, ТЭП остается сложной операцией, которая требует индивидуального тактического подхода, где важнейшим моментом является персонифицированный, адекватный выбор техники операции и оптимальной конструкции эндопротеза для каждого пациента [11].

Заключение . Таким образом, при ДКА размеры и форма костных структур ТБС зависят от степени выраженности диспластических проявлений. При выборе компонентов эндопротеза при ТЭП ТБС необходимо учитывать морфометрические параметры ВВ и проксимального метаэпифиза БК и, в зависимости от степени диспластических изменений сустава, планировать тактику ТЭП.

Список литературы Морфометрическое обоснование алгоритма выбора метода хирургического лечения диспластического коксартроза

- Плющев А.Л. Диспластический коксартроз: теория и практика. М.: Летопринт, 2007: 495 с.

- Анисимова E.A., Юсупов К.С., Анисимов Д.И. Морфология костных структур тазобедренного сустава в норме и при диспластическом коксартрозе. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10(3): 373-377

- Волокитина E.A., Зайцева О.П., Колотыгин Д.А., Вишняков А.А. Локальные интраоперационные и ранние послеоперационные осложнения эндопротезирования тазобедренного сустава. Гений ортопедии 2009; (3): 71-77

- Юсупов К.С., Анисимова Е.А., Анисимов Д.И. Показатели минеральной плотности костной ткани и электронейромиографической активности у пациентов с диспластическим коксартрозом различной степени выраженности. Бюллетень медицинских Интернет-конференций 2014; 4 (6): 928-933

- Лоскутов A.E., Зуб Т.А., Лоскутов О.А. О классификации диспластического коксартроза у взрослых. Ортопедия, травматология и протезирование: научно-практический журнал 2010; (2): 83-87

- Brunner A, Ulmar В, Reichel Н, Decking R. The Eftekhar and Kerboulclassifcation in assessment of developmental dysplasia of the hip in adult patients. Measurement of inter-and in-traobserved reliability. HSSJ 2008; (4): 25-31.

- Crowe JF, Mani VJ, Ranawat CS, et al. Total hip replacement in congenital dislocation and dysplasia of the hip. J Bone Joint Surg Amer 1979; (61); 15-23

- Harris-Hayes M, Royer NK. Relationship of Acetabular Dysplasia and Femoroacetabular Impingement to Hip Osteoarthritis: A Focused Review/Journal American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation 2011; (3): 1055-1067

- Yang S, Cui Q. Total hip arthroplasty in developmental dysplasia of the hip: Review of anatomy, techniques and outcomes. World Journal of orthopedics 2012; (18); 3 (5): 42-48

- Анисимова E.A., Юсупов К.О., Анисимов Д.И., Бондарева Е.В. Морфология костных структур вертлужной впадины и бедренного компонента тазобедренного сустава. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10(1): 32-38

- Юсупов K.C., Анисимова E.A., Воскресенский О.Ю. и др. Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава в сочетании с двойной V-образной укорачивающей подвертельной остеотомией бедра у пациентов с диспластическим коксартрозом типа Crowe IV Вестник Тамбовского университета. Сер.: Естественные и технические науки 2014; 19 (3): 970-976.