Морфорентгенометрическая диагностика остеоартроза коленного сустава у больных пожилого возраста

Автор: Шевцов Владимир Иванович, Макушин Вадим Дмитриевич, Чегуров Олег Константинович, Саблукова Лариса Леонидовна

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2011 года.

Бесплатный доступ

Описана морфорентгенометрическая диагностика остеоартроза коленного сустава у больных пожилого возраста. Дана коли- чественная и качественная оценка анатомических структур сустава. Обоснована роль диагностических критериев в опреде- лении тактики лечения гетерогенного гонартроза в зависимости от тяжести дегенеративно-дистрофического процесса.

Морфорентгенометрическая диагностика, остеоартроз, коленный сустав

Короткий адрес: https://sciup.org/142121467

IDR: 142121467 | УДК: 616.728.3-007.248-073.75-053.9

Текст научной статьи Морфорентгенометрическая диагностика остеоартроза коленного сустава у больных пожилого возраста

Рентгенологическая характеристика анатомических изменений при остеоартрозе коленного сустава не потеряла своего значения как объективный метод диагностики, несмотря на развитие современных методов визуализации: компьютерная томография, магнитнорезонансная томография, сонография [4, 9, 11]. Оценка геометрии суставных отделов в клинике затруднена из-за структурной вариабельности строения и особенностей диапазона движений в суставе. Нарушения анатомической формы коленного сустава с разнообразными аномалиями строения приводят к необходимости изучения вариантов их этиопатогенеза, так как возникает дисбаланс внутрисуставных сил, обеспечивающих функцию [1, 2].

Известно, что прямую коррелятивную связь с тяжестью патологии имеет величина суставной щели коленного сустава. В 1995 году Buckland-Wright J. C. et al. [14] предложили измерять высоту суставной щели в мм на макрорентгенограммах коленных суставов в наружной, средней и внутренних третях тибиофеморального отдела каждого мыщелка сустава. В дальнейшем данный принцип измерения был модифицирован в плане повышения точности измерения [4, 6].

Важным диагностическим и прогностическим признаком патологии сустава является геометрическая кон- фигурация межмыщелковой ямки бедренной и межмы-щелкого возвышения большеберцовой костей, по оценке которых имеются единичные предложения [3, 12]. Кроме того, недостаточно в литературе описаны и другие рентгенометрические показатели при диагностике первичного идиопатического гонартроза и наследственно предрасположенной диспластической форме.

Как показал информационный поиск, в настоящее время рентгенография остается наиболее простым и общедоступным неинвазивным методом диагностики гонартроза. Поэтому анализировать и оценивать выявленные мультифакторные рентгенологические признаки представляется целесообразным при постановке диагноза гетерогенного гонартроза как в практическом, так и в теоретическом отношении. Особенно необходимы точные данные о количественных и качественных рентгенологических параметрах анатомических изменений суставных отделов коленного сустава при планировании реконструктивных операций, так как их недоучет приведет к ошибкам в лечении.

Целью исследования является изучение разновидностей рентгенологических признаков, представляющих патогенетическую основу остеоартроза коленного сустава.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Многофакторный рентгенометрический и качественно-количественный анализ рентгеноанатомических признаков проведен у 50 здоровых лиц (67 суставов), 50 больных с идиопатическим го-нартрозом (91 сустав) и 50 — с диспластическими изменениями в коленном суставе (90 суставов). Средний возраст больных составлял 60 ± 1,12 года.

Рентгенографию коленного сустава выполняли в стандартных проекциях. Для изучения отбирали только качественные рентгенограммы.

Стадию гонартроза устанавливали по классификации, принятой в РНЦ «ВТО» [5]. Линейные и угловые измерения мыщелков бедренной, большеберцовой костей и надколенника проводили с помощью электрон-

б в

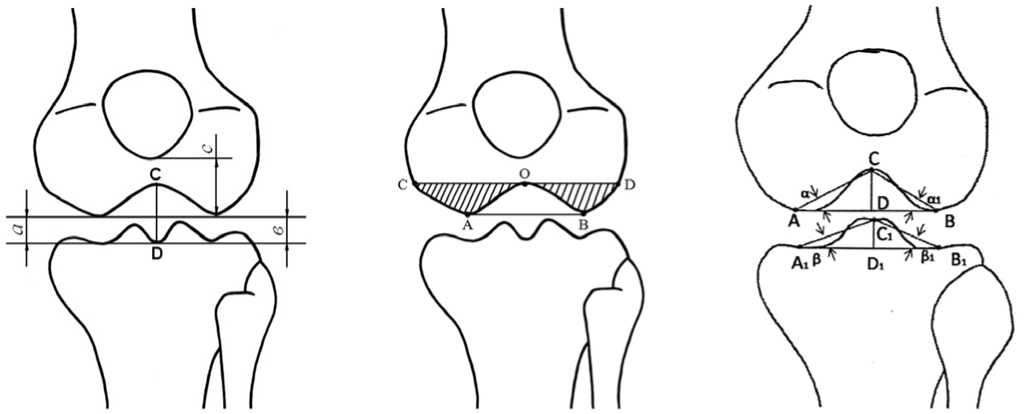

Рис. 1. Схемы определения рентгенометрических показателей коленного сустава: суставной щели — а; площади мыщелков — б; точек отсчета, линий при вычислении ИМЯ, ИМВ и углов мыщелков — в

ного штангенциркуля, измерительного циркуля, специальной ортопедической линейки-угломера «Stryker» и шаблона для измерения площади1.

Высоту надколенника определяли, опуская перпендикуляр из его нижнего полюса на горизонтальную линию, проведенную по центральным опорным точкам зон контакта мыщелков бедренной кости. Линейное измерение проводили электронным штангенциркулем.

Состояние рентгеновской щели коленного сустава рассчитывали по величине вертикальных линий АА1 и ВВ1, проведенных через центральные опорные точки зон контакта мыщелков коленного сустава, расположенных на базовой линии отсчета бедренной и большеберцовой костей (рис. 1, а). Такое измерение согласовывается с рекомендациями WHO/ILAR производить измерение ширины суставной щели в наибо -лее суженном участке [14, 17]. Высоту суставной щели в центре тибиофеморального сустава СД определяли по величине перпендикуляра, опущенного по центру межмыщелковой ямки на базовую линию межмыщелкового возвышения большеберцовой кости.

При изучении рентгенограмм учитывали геометрический контур мыщелков костей коленного сустава и определяли площади мыщелков бедренной кости. Для этого проводили через вершину межмыщелковой ямки горизонтальную линию СD параллельно базовой линии АВ мыщелков (рис. 1, б). Накладывали на исследуемый участок шаблон и вычисляли искомые площади. Вычислив площади медиального и латерального участков, определяли коэффициент как отношение медиальной площади к латеральной.

Вариабельность анатомического строения межмыщелковой ямки бедренной и межмыщелкового возвышения большеберцовой костей оценивали построени-

1 РП ГУ РНЦ «ВТО» № 36/08 Шаблон для определения площадей костных структур по рентгенограмме. Авторы: В. Д. Макушин, Л. Л. Саблукова.

ем линейных и угловых геометрических параметров (рис. 1, в) [6].

-

1. Проводили линию АВ через центральные опорные точки зон контакта мыщелков бедренной кости и опускали перпендикуляр СД из вершины ямки к линии АВ. Индекс межмыщелковой ямки (ИМЯ) равен отношению АВ/СД.

-

2. Проводили линию через опорные точки контакта мыщелков большеберцовой кости и опускали перпендикуляр из основания межмыщелкового возвышения на линию А1В1. Индекс межмыщелкового возвышения (ИМВ) равен отношению А1В1/С1Д1.

-

3. Проводили линии АС и ВС, получая треугольник АВС, с углами а, а 1 где а — угол внутреннего мыщелка; а1 — угол наружного мыщелка бедра.

-

4. Аналогично проводили построение и определение наружного и внутреннего угла мыщелков большеберцовой кости, с углами в,в1, где в — угол внутреннего мыщелка; в1 — угол наружного мыщелка больше -берцовой кости.

По полученным данным индексов ИМЯ и ИМВ, а также по величине углов треугольников определяли величину недоразвития мыщелков костей коленного сустава, которые оценивались по таблице скрининга гонартроза с нормой и выведением средних значений индексов и углов.

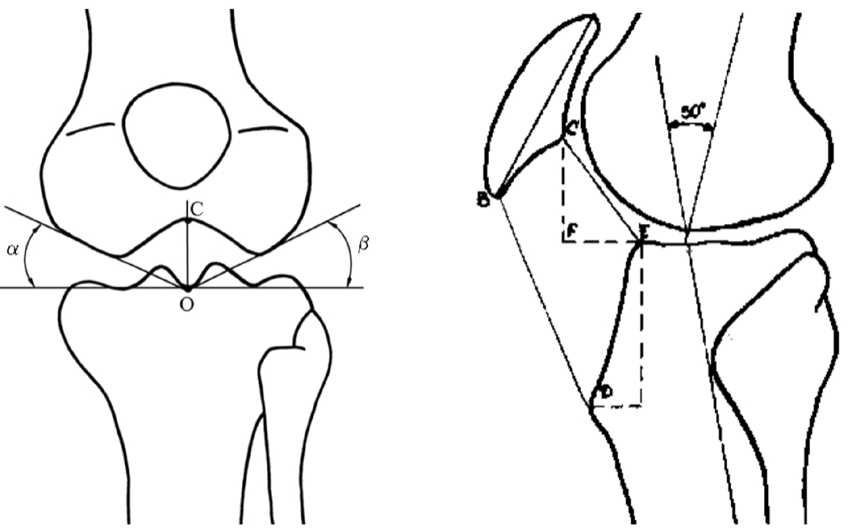

Изменения анатомических структур коленного сустава оценивали также по классическим критериям, разработанным учеными Харьковского НИИТО им. проф. М. И. Ситенко [2, 7]. По системе «двух углов» определяли степень аномалии развития мыщелков большеберцовой кости (рис. 2).

Статистическая обработка полученных результатов исследований проводилась на персональном компьютере (программы «Microsoft Exel» и «Statistika Windows»). Оценивали средние значения, их ошибки, коэффициенты корреляции, дисперсию, критерий Стьюдента и достоверность статистических показателей (р). Отдельно определяли дифференциальный коэффициент отличия (ДКО).

Рис. 2. Схемы определения рентгенометрических показателей: в прямой проекции — а; в боковой — б

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Данные рентгенометрических измерений высоты расположения надколенника в коленном суставе представлены в таблице 1.

Анализируя таблицу, можно отметить, что при идиопатическом гонартрозе надколенник расположен на 21,3% выше его нормального положения. При дис-пластическом процессе в коленном суставе надколенник занимает еще более высокое положение, что можно трактовать как ослабление мышечной компоненты разгибательного аппарата и предрасположенность к развитию диспластического разгибательного вывиха надколенника. Латерализация или подвывих надколенника определялась в 28 (62,2 %) наблюдениях при дисплазии коленного сустава, что свидетельствует о дисбалансе его нагружения и нарушении равновесия надколенника. Данные признаки не наблюдали при идиопатическом гонартрозе.

Согласно мнению большинства исследователей, по стандартным рентгенограммам определяется сужение суставной щели, которое коррелирует с объемом уменьшения суставного хряща [14, 15]. Данные кри-

Таблица 1

Положения надколенника в норме и при патологии коленного сустава

|

Структурная характеристика сустава |

Число суставов |

Высота расположения надколенника (мм) |

|

Здоровый сустав |

20 |

13 |

|

Идиопатический гонартроз |

60 |

15,77 ± 0,84 |

|

Диспластический гонартроз |

45 |

21,67 ± 1,86 |

Примечание: Р < 0,001.

терии в совокупности с клиническими можно рассматривать специфическими для остеоартроза [13, 16]. Рентгенометрические параметры ширины суставной щели коленного сустава представлены в таблице 2.

Наибольшее сужение суставной щели наблюдали в медиальном отделе коленного сустава у больных идиопатическим гонартрозом, особенно при стоянии на ноге со стороны поражения. Менее выраженным данный признак был у больных с диспластическим го-нартрозом. Резкое снижение ширины суставной щели коленного сустава всегда сопровождалось варусной или вальгусной деформацией с соответствующим отклонением механической оси нагрузки на артикулирующие суставные поверхности. Рентгенометрические параметры суставной щели в зависимости от тяжести патологического процесса представлены в таблице 3.

Из данных следует, что объем суставного хряща уменьшается неравномерно в зависимости от этиопато-генетического фактора и функциональной нагрузки на суставные отделы тибиофеморального сустава.

Полученные расчеты могут быть использованы в практических и научных целях, так как ранее в литературе не были представлены.

При оценке площади мыщелков бедренной кости в 96,5 % случаев определяется гипоплазия наружного мыщелка. По величине площади можно предположить реальную степень недоразвития мыщелка, которую необходимо будет учитывать, планируя реконструкцию ложа надколенника при лечении врожденного вывиха.

Костные разрастания по краям сустава, «эрозия суставной поверхности», оссификация в местах прикрепления связок надколенника и межмыщелкового возвышения большеберцовой и бедренной костей являются характерными рентгенологическими симпто-

Таблица 2

Рентгенометрические параметры ширины суставной щели коленного сустава в норме и при патологии (мм)

|

Структурная характеристика сустава |

N |

Отдел коленного сустава |

||||

|

Без нагрузки |

С нагрузкой |

|||||

|

медиал. |

латерал. |

по центру |

медиал. |

латерал. |

||

|

Здоровый |

20 |

4,47 ± 0,41 |

5,77 ± 0,74 |

9,37 ± 0,58 |

– |

– |

|

Идиопатический гонартроз |

60 |

3,6 ± 0,34 |

6,21 ± 0,21 |

6,03 ± 0,32 |

2,34 ± 0,3 |

6,32 ± 0,38 |

|

Диспластический гонартроз |

45 |

4,16 ± 0,46 |

5,54 ± 0,44 |

6,54 ± 0,58 |

2,59 ± 0,44 |

5,31 ± 0,59 |

Примечание: Р < 0,001.

Таблица 3

Рентгенометрические параметры ширины суставной щели коленного сустава (мм) с нагрузкой на ногу в зависимости от тяжести патологии

|

Структурная характеристика сустава |

Стадия процесса |

Медиальный отдел |

Латеральный отдел |

||||

|

число суставов |

показатель |

% откл. от N |

число суставов |

показатель |

% откл. от N |

||

|

Идиопатический гонартроз |

Компенсиров. |

23 |

4,61 ± 0,2 |

3,13 |

23 |

4,22 ± 0,19 |

26,86 |

|

Субкомпенс. |

16 |

2,24 ± 0,2 |

49,88 |

16 |

6,15 ± 0,16 |

6,38 |

|

|

Декомпенсир. |

21 |

0 ± 0 |

100 |

21 |

9,07 ± 0,66 |

57,19 |

|

|

Диспластический гонартроз |

Компенсиров. |

15 |

4,28 ± 0,16 |

4,25 |

15 |

5,58 ± 0,1 |

3,63 |

|

Субкомпенс. |

14 |

2,92 ± 0,33 |

34,67 |

14 |

2,84 ± 0,47 |

50,77 |

|

|

Декомпенсир. |

16 |

0,56 ± 0,34 |

87,47 |

16 |

7,54 ± 0,8 |

30,67 |

|

|

Норма |

20 |

4,47 ± 0,41 |

– |

20 |

5,77 ± 0,71 |

– |

|

Примечание: Р < 0,001.

мами, количество и локализация которых определяет тяжесть анатомических изменений. Частота их встречаемости предсталена следующим образом:

-

• компенсированная стадия гетерогенного гонартро-за — энтезофитоз — 100 %;

-

• субкомпенсированная стадия — энтезофитоз (25 %), остефитоз — (33 %) и «встречные» экзостозы в местах наибольшего артикулирующего контакта суставных поверхностей — 42 %;

-

• декомпенсированная стадия — множественные разнообразные формы экзостозов по периметру суставной щели — 100 %. Субэпифизарный склероз и кисты преимущественно в медиальном отделе биэпифизов коленного сустава.

Как следует из приведенных данных, по мере возрастания тяжести дегенеративно-дистрофического процесса в коленном суставе наблюдается прогрессирующее увеличение количества наиболее грубых анатомических изменений вторичного характера. Это целесообразно рассматривать как чувствительный индикатор прогрессирования заболевания или регресса при успешном лечении.

Выраженный субхондральный склероз обнаруживается в поздних стадиях заболевания в 33,3% случаев преимущественно при идиопатическом гонартрозе и свидетельствует о глубоком дегенеративном процессе в гиалиновом хряще контактных артикулирующих поверхностей.

Эпифизарный остеопороз отмечается при компенсированной стадии процесса в 38,1 % случаев, суб-компенсированой — в 32,9 % и декомпенсированной у 29 % больных гетерогенным гонартрозом. В результате резорбции костной ткани в 14,7 % наблюдений отмечаются субхондральные кисты в виде округлых дефектов трабекулярной ткани. Установлено, что чаще всего формирование кист является результатом высокого контактного давления в местах нагрузки на суставную поверхность. Это отчетливо видно на рентгенограммах, выполненных с нагрузкой в прямой проекции. Аналогичные сведения отмечены в работе А. В. Смирнова [10]. В минимальных количествах (1,5 %) и разных размеров обычно сбоку или позади от эпифизов наблюдали хондромные тела. Неравномерная их структура, видимо, связана с отложением кальцийсодержащих веществ в хрящевую ткань.

Во всех стадиях гетерогенного гонартроза при вторичном хроническом синовите в 34,3 % случаев развиваются гигромы или кисты сухожильных сумок в подколенной области.

Особенности показателей углов раскрытия межмыщелковой щели бедренно-большеберцового сустава по «системе двух углов» представлены в таблицах 4–6.

Данные таблицы свидетельствуют о качественном изменении геометрической конфигурации мыщелков костей в бедренно-большеберцовом суставе, наступившем в течение заболевания.

При идиопатическом гонартрозе в результате дегенеративного процесса происходит стирание хрящевого слоя преимущественно в медиальном отделе сустава с последующей дистрофической перестройкой прилежащей костной ткани. В диспластическом суставе патологические изменения выражены значительно меньше, что, видимо, связано с гиперплазией покровного гиалинового хряща и генетически наиболее толерантным состоянием субхондральной кости суставных отделов. Это особенно выявляется при анализе рентгенометрических показателей в зависимости от тяжести патологии (табл. 5).

Анализ данных таблицы показывает, что при идиопатическом гонартрозе угол раскрытия суставной щели в медиальном отделе при компенсированной стадии процесса на 1,22 % меньше чем в здоровых коленных суставах, субкомпенсированной — на 41,1 % и

Таблица 4

Рентгенометрические показатели углов раскрытия суставной щели при гетерогенном гонартрозе (в градусах)

|

Угол раскрытия суставной щели |

Здоровые суставы |

Идиопатический гонартроз |

Диспластический гонартроз |

|||

|

Кол-во суставов |

Среднее значение |

Кол-во суставов |

Среднее значение |

Кол-во суставов |

Среднее значение |

|

|

α — в медиальном отделе |

26 |

9,0 ± 0,30 |

91 |

5,88 ± 0,32 |

90 |

8,26 ± 0,15 |

|

β — в латеральном отделе |

26 |

11,0 ± 0,33 |

91 |

11,84 ± 0,38 |

90 |

11,34 ± 0,18 |

Примечание: Р < 0,001.

Таблица 5

Рентгенометрические показатели углов раскрытия суставной щели по тяжести дегенеративно-дистрофического процесса (угол α — в медиальном отделе)

|

Структурная характеристика сустава |

Степень тяжести |

Кол-во суставов |

Показатель |

% откл. от нормы |

|

Идиопатический гонартроз |

Компенсированная |

28 |

8,89 ± 0,26 |

1,22 |

|

Субкомпенсированная |

25 |

5,3 ± 0,08 |

41,11 |

|

|

Декомпенсированная |

38 |

2,12 ± 0,28 |

76,44 |

|

|

Диспластический гонартроз |

Компенсированная |

33 |

9,58 ± 0,12 |

6,44 |

|

Субкомпенсированная |

35 |

8,11 ± 0,06 |

9,88 |

|

|

Декомпенсированная |

22 |

6,58 ± 0,17 |

26,88 |

|

|

Норма |

26 |

9,0 ± 0,30 |

Таблица 6

Рентгенометрические показатели углов раскрытия суставной щели по тяжести дегенеративно-дистрофического процесса (угол β — в латеральном отделе)

Однако анализ данных, полученных при изучении состояния щели в латеральном отделе, отражает следующее (табл. 6).

При идиопатическом гонартрозе, согласно данных таблицы, угол раскрытия суставной щели в латеральном отделе при компенсированной стадии процесса увеличивается на 6,45 % по сравнению со здоровым суставом, при субкомпенсированной стадии — на 21,36 % и декомпенсированной на 39,8 %. По нашему мнению, это связано с развивающейся в течение заболевания нестабильностью сустава в результате развития начальной варусной девиации голени и последующей варусной деформацией.

При диспластическом гонартрозе угол раскрытия суставной щели в латеральном отделе в стадии компенсации процесса увеличивается незначительно (на 3,9 % в сравнении со здоровым суставом), в субком-пенсированной — на 21 % и декомпенсированной — на 13,8 %. Это можно связать с мыщелковой гипоплазией бедренно-большеберцового сустава и длительной адаптацией тканей к патологическому процессу как результату генетического фактора [8].

Новым подходом в изучении геометрических параметров мыщелков бедренной и большеберцовой костей является рентгенометрический скрининг индексов межмыщелковой ямки, возвышения и угловых характеристик, которые определяются по рентгенограмме в прямой проекции (табл. 7). Количество больных с идиопатическим и диспластическим гонартрозом составило по 50 человек (91 и 90 суставов соответственно).

Из анализа данных таблицы можно сделать вывод, что при идиопатическом гонартрозе геометрические параметры межмыщелковой ямки изменяются незначительно, а при диспластическом гонартрозе они более выражены, что свидетельствует об аномалии их развития. Данная закономерность характерна и для конфигурации межмыщелкового возвышения большеберцовой кости. Аналогичная тенденция прослеживается и для угловых мыщелковых характеристик. С возрастанием тяжести дегенеративно-дистрофического процесса в коленном суставе рентгенометрические показатели прогрессивно ухудшаются (табл. 8).

Использование разработанных индексных рентгенометрических тестов, характеризующих анатомические варианты строения суставных отделов коленного сустава в норме и патологии, обеспечивает наибольшую полноту полученных данных, позволяет оценивать в динамике структурные изменения, наступающие в процессе заболевания, и понять его этиопатоге-нетическую сущность у больных пожилого возраста.

Представляем рентгенометрические данные по рентгенограмме, выполненной в боковой проекции.

Таблица 7

Рентгенометрические показатели геометрических параметров мыщелков коленного сустава

|

№ п/п |

Параметры мыщелков |

Норма |

Средние значения |

Диапазон параметров при идиопатическом гонартрозе |

Средние значения |

Диапазон параметров при дис-пластическом гонартрозе |

Средние значения |

|

1 |

Индекс межмыщелковой ямки бедренной кости |

3,9–5,5 |

4,59 ± 0,05 |

4,5–9,3 |

6,1 ± 0,1 |

6,0–8,3 |

6,68 ± 0,06 |

|

2 |

Индекс межмыщелкового возвышения большеберцовой кости |

5,0–6,4 |

5,61 ± 0,02 |

4,6–10,5 |

7,16 ± 0,11 |

7,1–11,0 |

8,65 ± 0,11 |

|

3 |

Угол внутреннего мыщелка бедра (αº) |

20–26 |

23,28 ± 0,20 |

15–24 |

18,24 ± 0,21 |

13–17 |

16,29 ± 0,10 |

|

4 |

Угол наружного мыщелка бедра (α1º) |

20–26 |

23,28 ± 0,20 |

15–24 |

18,24 ± 0,21 |

13–17 |

16,29 ± 0,10 |

|

5 |

Угол внутреннего мыщелка большеберцовой кости (βº) |

17–22 |

19,45 ± 0,16 |

12–23 |

15,57 ± 0,20 |

10–15 |

12,82 ± 0,154 |

|

6 |

Угол наружного мыщелка большеберцовой кости (β1º) |

17–22 |

19,45 ± 0,16 |

12–23 |

15,57 ± 0,20 |

10–15 |

12,82 ± 0,154 |

Примечание: Р < 0,001

Таблица 8

Динамика изменения индекса межмыщелковой ямки при гетерогенном гонартрозе в зависимости от тяжести процесса

|

Стадия процесса |

Идиопатический гонартроз |

Диспластический гонартроз |

||||||

|

Кол-во суставов |

% отношение к общему количеству |

Индекс межмыщелковой ямки |

% отношение к норме |

Кол-во суставов |

% отношение к общему количеству |

Индекс межмыщелковой ямки |

% отношение к норме |

|

|

Компенсированная |

22 |

23,9 |

5,06 |

10,2 |

33 |

36,7 |

6,22 |

35,5 |

|

Субкомпенсированная |

29 |

31,5 |

5,77 |

25,7 |

23 |

25,5 |

6,54 |

42,5 |

|

Декомпенсированная |

41 |

44,6 |

6,89 |

50,1 |

34 |

37,8 |

7,20 |

56,9 |

Примечание: Р < 0,001.

Таблица 9

Распределение величин отношения между высотой расположения надколенника и длиной его связки при гетерогенном гонартрозе

|

Структурная характеристика сустава |

Число суставов |

Критерий Insal-Salvati (среднее значение) |

% отклонения от нормы |

|

Здоровый сустав |

65 |

1,0 ± 0,018 |

– |

|

Идиопатический гонартроз |

91 |

1,14 ± 0,017 |

Увеличение на 14 |

|

Диспластический гонартроз |

90 |

1,22 ± 0,017 |

Увеличение на 22 |

Таблица 10

|

Структурная характеристика сустава |

Число суставов |

Критерий Blackborne-Pill (среднее значение) |

% отклонения от нормы |

|

Здоровый сустав |

65 |

1,04 ± 0,018 |

– |

|

Идиопатический гонартроз |

91 |

1,80 ± 0,019 |

Уменьшение на 23,1 |

|

Диспластический гонартроз |

90 |

0,98 ± 0,024 |

Уменьшение на 5,8 |

Рентгенометрические показатели критерия Blackborne-Pill при гетерогенном гонартрозе

Данные величины соотношения между высотой расположения надколенника и длиной его связки (Критерий Insal-Salvati, в норме 1,0 ± 0,018) представлены в таблице 9.

При анализе данных установлено, что критерий Insal-Salvati при диспластическом гонартрозе определяется увеличенным на 22 % и является показателем нарушения равновесия надколенника как фактора, предрасполагающего к прогрессированию дистрофических изменений в пателло-феморальном суставе. При идиопатическом го-нартрозе увеличение критерия незначительное и составляет 14 %, однако данный факт целесообразно учитывать, когда разрабатывается тактика лечения заболевания.

Отношение расстояния между нижним краем надколенника и передним краем большеберцовой кости (CF) и длины суставной поверхности надколенника (АС) (Критерий Blackborne-Pill, в норме 1,04 ± 0,018) при гетерогенном гонартрозе приведено в таблице 10.

Из данных таблицы следует, что при дисплазии уменьшение критерия относительно нормы проявляется незначительно и составляет 5,8%, а при идиопатическом гонартрозе он уменьшен на значительную величину — 23,1%. Это свидетельствует о более низком расположения надколенника (Patella baja) и является неблагоприятным патогенетическим фактором в развитии хондромаляции и ретропателлярного артроза. Об этом же свидетельствуют данные вертикальной ориентации надколенника, приведенные в таблице 11.

Отношение расстояния от нижнего края надколенника до угла большеберцовой кости и длины суставной поверхности надколенника (норма 1,07 ± 0,18) определяется в наших исследованиях при диспластическом го-нартрозе уменьшенным и составляет 3,7 %. Значительно (18,7 %) критерий уменьшен при идиопатическом го-нартрозе, что указывает на тяжесть дегенеративнодистрофического процесса суставной поверхности

Таблица 11

Данные критерия вертикальной ориентации надколенника (КВОН) при гетерогенном гонартрозе

|

Структурная характеристика сустава |

Число суставов |

КВОН (среднее значение) |

% отклонения от нормы |

|

Здоровый сустав |

65 |

1,07 ± 0,018 |

— |

|

Идиопатический гонартроз |

91 |

0,87 ± 0,022 |

Уменьшение на 18,7 |

|

Диспластический гонартроз |

90 |

1,03 ± 0,023 |

Уменьшение на 3,7 |

Таблица 12

Критерии вертикальной ориентации бугристости большеберцовой кости (КВОБ) при гетерогенном гонартрозе

Данные критерия вертикальной ориентации бугристости большеберцовой кости, определяемые как отношение длины связки надколенника от бугристости большеберцовой кости до угла суставной поверхности (норма 1,7 ± 0,013), представлены в таблице 12.

Из данных таблицы следует, что при диспла-стическом гонартрозе среднее отклонение от нор- мы уменьшено незначительно и составляет 5,8 %, в то время как при идиопатическом этот критерий уменьшен на 17,2 %. Полученные рентгенометрические ориентиры свидетельствуют о нарушении соответствия надколенника блоку бедренной кости.

Таким образом, установленные рентгенологические критерии гетерогенного гонартроза позволяют оценить локальные структурные изменения, влияющие на выработку тактики лечения больных.