Морская нефтегазодобыча: экономические аспекты чрезвычайных ситуаций и аварий

Автор: Калашник А.И., Калашник Н.А., Смирнова О.В.

Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness

Статья в выпуске: 2 (24), 2017 года.

Бесплатный доступ

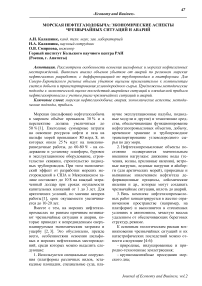

Рассмотрены особенности освоения шельфовых и морских нефтегазовых месторождений. Выполнен анализ объемов убытков от аварий по регионам морских нефтегазовых разработок, с дифференциацией по трубопроводам и платформам. Для Северо-Европейского региона объемы убытков оценены применительно к компонентам систем добычи и транспортирования углеводородного сырья. Предложены методические подходы к экономической оценке последствий аварийных ситуаций и ожидаемой прибыли нефтегазопромысла с учетом риска чрезвычайных ситуаций и аварий.

Морская нефтегазодобыча, авария, экономические аспекты, методические подходы, прибыль

Короткий адрес: https://sciup.org/170180393

IDR: 170180393

Текст научной статьи Морская нефтегазодобыча: экономические аспекты чрезвычайных ситуаций и аварий

Морская (шельфовая) нефтегазодобыча в мировом объёме превысила 30 % и в перспективе должна увеличиться до 50 % [1]. Ежегодные суммарные затраты на освоение ресурсов нефти и газа на шельфе морей превышают 80 млрд. $, из которых около 25 % идут на поисковоразведочные работы, до 60-80 % - на содержание и установку платформ, буровое и эксплуатационное оборудование, строительство скважин, строительство подводных трубопроводов. При этом экономический эффект от разработки морских месторождений в США и Мексиканском заливе составляет до 10 $ на каждый затраченный доллар при сроках окупаемости капитальных вложений от 1 до 3 лет. Для арктических условий, по мнению авторов работы [1], срок окупаемости увеличивается до 10-20 лет.

Вместе с тем, на морских нефтегазо-промыслах по разным причинам возникают чрезвычайные ситуации и аварии, которые приводят к непредвиденным сверх-планируемым экономическим затратам и ущербу [2, 3]. Это обусловлено, прежде всего, особенностями освоения шельфовых и морских нефтегазовых месторождений, среди которых можно выделить следующие:

-

1. Используются специальные сооружения (платформы различных видов, эстакадные площадки, специальные суда, пла-

- вучие эксплуатационные палубы, подводные модули и другие) и технические средства, обеспечивающие функционирование нефтегазопромысловых объектов, добычу, временное хранение и трубопроводное транспортирование углеводородного сырья по дну моря.

-

2. Нефтегазопромысловые объекты постоянно подвергаются значительным внешним нагрузкам: движение воды (течения, волны, приливные явления), ветровые нагрузки, ледовые нагрузки и айсберги (для арктических морей), природные и вызванные извлечением нефти/газа деформационные процессы, сейсмические явления и др., которые могут создавать чрезвычайные ситуации, вплоть до аварий.

-

3. Весь комплекс нефтегазопромысловых работ концентрируется в жестко ограниченном пространстве (например, на платформе) и выполняется в стесненных условиях в автономном, зачастую весьма удаленном от обеспечивающих береговых структур, режиме.

К основным геологическим рискам возникновения чрезвычайных ситуаций и их катастрофических последствий можно отнести следующие [4-6]:

-

– природные, индуцированные и природно-техногенные землетрясения;

-

– крупномасштабные проседания морского дна;

-

- глубинные подвижки геологических блоков пород;

-

- оползни, сдвижения придонных слоев пород и грунтов;

-

- нефтегазовые фонтаны и выбросы на скважинах.

Эти природные и природнотехногенные явления могут быть как «спусковым механизмом» для вторичных собственных проявлений, так и для внезапного разрушения несущих конструкций буровых установок и платформ, техноло- гического оборудования и трубопроводов, деформированию, смятию и разрушению скважин и т.п.

Накопленный к настоящему времени мировой опыт морских (шельфовых) нефтегазовых разработок [2,4] показывает, что количество аварийных ситуаций на платформах, сооружениях для добычи и хранения нефтеуглеводородов, скважинах, трубопроводах и др., составляет около 3000 случаев, а экономический ущерб превысил 43000 млн. $ (рис. 1).

Рис. 1. Объемы убытков от аварий ($ млн.) по регионам морских нефтегазовых разработок, с дифференциацией по трубопроводам и платформам

Анализ влияния различных факторов на возникновение аварийных ситуаций на морских нефтегазоразработках показывает, что наибольшее число аварий произошло за счет потери устойчивости, повреждений и разрушений конструкций (36 %), тяжелых погодных условий (7 %), удара (5 %) и др. факторов. При этом отмечено, что фактически по каждой пятой и более аварийной ситуации причина неизвестна (22 %).

Более трети от общего числа аварий произошло на платформах, но в силу более дорогостоящего оборудования и самой платформы суммарный объем убытков превысил 50 % от общего объема. Аварии на трубопроводах являются довольно частыми явлениями (свыше 25 % от общего числа), а суммарный объем убытков составил около 18 %.

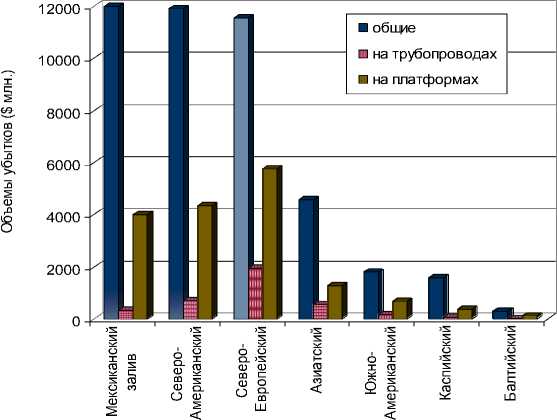

Анализ аварий, произошедших на морских промыслах Северо-Европейского региона, показал, что наибольшее число случаев произошло на платформах (34 %) и на трубопроводах (25 %) (рис.2). Также подвержены чрезвычайным ситуациям и авариям скважины, в особенности те, которые оснащены устьевым оборудованием (19 %). Здесь уместно отметить, что скважины, являясь ключевым элементом добычи углеводородного сырья, представляют собой наиболее уязвимый элемент нефтепромысла. На бурение скважин различного назначения разведывательными и нефтегазодобывающими компаниями ежегодно тратится около 20 млрд. $ [3]. Значительная часть этих средств, порядка 15 %, уходит на разрешение возникающих осложнений (проблем) при бурении: потери раствора и оборудования, потеря ус- тойчивости стенок скважин и пр. Убытки, которые терпят нефтегазовые компании, вследствие неустойчивости стенок скважин, оцениваются в 1 млрд. $ ежегодно [3]. Прогноз и предотвращение этих нежелательных осложнений позволят значительно сократить непроизводительные затраты на бурение и ремонт скважин.

Убытки вследствие аварий на морских нефтегазопромыслах в общем виде включают в себя пять основных групп:

-

1) убытки, связанные непосредственно с разрушением объектов промысла и оборудования;

-

2) убытки за счет вылившихся нефтепродуктов, в том числе приводящих к потере извлекаемых запасов;

-

3) убытки вследствие недопоставки нефтепродуктов, в т.ч. за время ремонтновосстановительных работ; (так называемое «недополучение прибыли»);

-

4) убытки, обусловленные вынужденными затратами на ремонтновосстановительные работы;

-

5) убытки, обусловленные вынужденными затратами на устранение (ликвидацию) последствий.

Плавучее хранилище; 219

Плавучая буровая

Судно; 56 Скважина; 1285 установка; 376

Скважина с подводным устьем; 657

Плавучий причал;

Платформа; 5775

Буровая установка; 865

Рис. 2. Убытки ($ млн.) от аварий различных категорий на компонентах добычи и транспортирования в Северо-Европейском регионе

Трубопровод;

Общий объём убытков может быть рассчитан по формуле, последовательно слева направо включающей в себя перечисленные выше группы убытков:

I Уб. = 1 Со . Vo +1 Сн . qH . t. +1 Ch . q. . tap +1C8. V8 +1 Сл Vл , где Уб. – объём убытков; Со - удельная стоимость поврежденных объектов промысла и оборудования; V - объём повреждений объектов и оборудования; C -удельная стоимость нефтепродуктов; q в -объём вылившихся (потерянных) нефтепродуктов; t - время от начала аварии до прекращения утечки; q н - объём недопоставленных нефтепродуктов; t - время от момента начала аварии до возобновления работы объёкта и оборудования; Св - удельная стоимость ремонтновосстановительных работ; V - объём ремонтно-восстановительных работ; С -удельная стоимость работ по ликвидации последствий; Vл - объём социальноэкологических последствий.

Реальные убытки могут быть определены только на основе фактических затрат, но определенные прогнозные оценки могут быть выполнены, в частности, на основе методических подходов, изложенных в данной работе и в работах [7, 8].

Исходя из вышеизложенного, для оценки ожидаемой прибыли нефтегазопромыс-ла с учетом риска чрезвычайных ситуаций и аварий может быть предложена следующая зависимость:

Прож = ДоЖ ож. ож.

—

кап .

— З™к — рр —У Уб . тек . р

, где Прож. - ожидаемая прибыль; Дож.-ожидаемый доход; Зкап. - капитальные затраты; Зтек. – текущие затраты; Рр. – вероятность риска; ∑Уб. - суммарные убытки вследствие чрезвычайной ситуации или аварии.

Таким образом, в данной работе рассмотрены экономические последствия чрезвычайных ситуаций и аварий на мор- ских нефтегазоразработках, знание которых является важным для принятия проектных и технологических решений по освоению нефтегазовых месторождений шельфа Баренцева и Карского морей. Предложены методические подходы к экономической оценке последствий аварийных ситуаций.

Список литературы Морская нефтегазодобыча: экономические аспекты чрезвычайных ситуаций и аварий

- Вяхирев Р.И., Никитин Б.А., Мирзоев Д.А. Обустройство и освоение морских нефтегазовых месторождений. 2-е изд. доп. - М: Изд. Академии горных наук, 2001. - 420 с.

- Кайзер М.Дж., Пулцифер Алан Г. Риски и потери при морской добыче // Oil &Gas Journal. - 2007. - №6. - С. 96-105.

- Алдрид У., Горайа Ш., Плам Д. и др. Управление риском в бурении // Нефтегазовое обозрение, Шлюмберже, весна 2001. - С. 12-29.

- Мельников Н.Н., Калашник А.И. Шельфовые нефтегазовые разработки: геомеханические аспекты. - Апатиты: Изд-во КНЦ РАН, 2009. - 140 с.

- Мельников Н.Н., Калашник А.И., Калашник Н.А. О необходимости обеспечения геодинамической безопасности нефтегазовых объектов западного сектора российской Арктики //Проблемы Арктики и Антарктики. - 2014. - № 2 (100). - С. 95-103.

- Калашник А.И., Калашник Н.А. Техногенное деформирование недр при разработке Штокмановского газоконденсатного месторождения // Рациональное освоение недр. - 2010. - №2. - С. 56-61.

- Калашник Н.А. О социально-экономических последствиях аварий при шельфовой нефтегазодобыче // Вестник КНЦ. - 2013. - № 2. - С. 22-26.

- Калашник Н.А. Экономический ущерб от чрезвычайных ситуаций и аварий на морских нефтегазоразработках: анализ и подходы к оценке // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. - 2011. - №6. - С. 15-19.