Московское предпринимательское сообщество: ценностные ориентации и вехи социально-культурной эволюции (последняя треть XIX - начало XX веков)

Автор: Михальский Ф.А.

Журнал: Наследие веков @heritage-magazine

Рубрика: Духовные ценности и социальные практики

Статья в выпуске: 4 (36), 2023 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования состоит в выявлении основных вех социально-культурной эволюции представителей московского предпринимательского сообщества в последней трети XIX - начале ХХ вв. и определении ценностных характеристик, из которых складывался нравственный облик деловых москвичей в данный период. Использованы результаты научных изысканий российских исследователей, опубликованные преимущественно в последние годы. Рассмотрены обстоятельства и факторы, обусловившие особенности социально-культурной эволюции московского купечества последней трети XIX и начала XX вв. Подчеркивается влияние нравственных воззрений приверженцев старообрядчества на формирование менталитета московского купечества. Выявлены личностные качества, отражающие ценностные ориентации представителей московских деловых кругов; на основе анализа социально-экономических тенденций изучаемого периода определены последовательные стадии их социально-культурной эволюции

Москва, московское купечество, семейные династии промышленников, социокультурная эволюция, ценностные ориентации, старообрядчество, меценатство, абрикосовы, поповы, мамонтовы

Короткий адрес: https://sciup.org/170205543

IDR: 170205543 | УДК: 323.326:[17.022.1+316.422.42](407+571-25)187/190 | DOI: 10.36343/SB.2023.36.4.003

Текст научной статьи Московское предпринимательское сообщество: ценностные ориентации и вехи социально-культурной эволюции (последняя треть XIX - начало XX веков)

Развитие современного российского предпринимательства происходит в определенных объективных условиях и не может рассматриваться отдельно от системы традиционных ценностей, культурных и религиозных ориентиров, во многом определяющих профессиональную активность деловых людей. Именно поэтому изучение опыта взаимодействия предпринимательского сообщества и социума, а также тех социокультурных изменений, которые происходили с течением времени в среде предпринимателей, является достаточно актуальным исследовательским направлением особенно в период, когда насущной необходимостью становится не только разработка концепций суверенизации российской экономики, но и конкретные шаги, направленные на превращение предпринимательства в один из ведущих факторов экономического и общественного развития России.

Деятельность московских предпринимателей конца XIX — начала XX вв., будучи основана в том числе на традициях прошлого и религии, может послужить примером ответственного отношения деловых кругов к своей социокультурной миссии. Особенностью московского купечества являлось то, что его представители фактически занимались семейным бизнесом, направленным не только на получение дохода, но и на социокультурную поддержку общества, сюда относится в том числе участие в развитии науки, искусства и образования.

Эволюции предпринимательства в России и его национальным особенностям посвящены работы многих отечественных экономистов, историков, социологов. Московское купечество изучали В. М. Никишин [7] и Н. В. Харсеева [17]. Развитие московской промышленности и торговли рассмотрено в работах В. М. Марасановой [6], В. В. Родиной [11], А. А. Романова [12] и В. А. Колобковой [13]. Авторы С. Г. Важенин, В. В. Сухих выделили религиозный фактор, влияющий на деятельность купцов и предпринимателей [3]. Благотворительность и меценатство рассмотрены в работах В. П. Богданова [1], С. В. Максимова [5], О. А. Никифорова, Н. В. Боркиной и А. Н. Перши-кова [8], Н. Р. Новосельцева [9] и др. Несмотря на значительный объем научных изысканий, реконструирующих вехи истории московского купечества, нужно отметить, что вопросы, связанные с трансформацией мировоззрения и форм социальной активности представителей предпринимательского сообщества Москвы в пореформенный период и на рубеже XIX–XX вв., оставались по большей части вне научного внимания.

Настоящее исследование призвано установить особенности, присущие социокультурной эволюции московских предпринимателей в последней трети XIX — начале XX вв., а также выявить ценностные характеристики представителей городского предпринимательского сообщества, определявшие нравственный облик деловых москвичей в данный период.

Выводы исследования основаны на анализе результатов научных изысканий, предпринимавшихся российскими историками и культурологами преимущественно в течение последних лет; важную часть корпуса материалов исследования составили произведения русской портретной живописи конца XIX — начала ХХ вв. а также данные, представленные в периодических изданиях, учебных пособиях и монографиях. Особый интерес для составления образа предпринимателя рубежа XIX–XX вв. представляют произведения русской литературы.

Социокультурная эволюция как процесс, затрагивающий одну или несколько социальных групп, фактически представляет собой определенный вид социальной трансформации, что является основанием для использования социологического подхода в качестве методологической основы исследования любых подобных процессов. Вместе с тем необходимость реконструкции событий прошлого обусловливает применение отдельных инструментов исторического исследования, в частности, диахронного, системно-исторического и сравнительно-исторического методов. Методологическая традиция, предписывающая рассматривать явления в их органичной взаимосвязи, детерминирует обязательность обращения к методам системно-структурного анализа.

В процессе исследования были рассмотрены обстоятельства и факторы, определяв- шие направление социокультурной эволюции московского купечества последней трети XIX и начала XX вв. Значительное внимание также было сосредоточено на характеристике московских предпринимателей в аспекте их ценностных ориентаций, при этом проведена аналогия между социокультурными ориентирами представителей современных деловых кругов и их предшественников, чья созидательная деятельность полтора столетия назад составляла основу экономической жизни в Российской империи.

Изучение социокультурной эволюции московского купеческого сословия последней трети XIX — начала XX вв. позволит более рельефно выделить особенности отечественного предпринимательства в целом и будет способствовать созданию научно обоснованной продуктивной модели социокультурного развития российского общества.

Социокультурная эволюция — это направленный на прогресс и развитие процесс непрерывных изменений в обществе, который может ускоряться путем государственных реформ и государственного регулирования. Эволюция общества влечет за собой изменения в ценностях, нормах, поведении и представлениях внутри отдельных его групп. Что касается предпринимателей, социокультурная эволюция может затронуть ценности и нормы, связанные с деятельностью представителей деловых кругов, в частности, отношение к риску, инновациям, сотрудничеству, управлению и другим аспектам. Таким образом, данное понятие в контексте исследования отражает процессы изменения внутри социальной группы и их влияние на предпринимательство и общество в целом.

Великие реформы 60–70-х гг. XIX в. в России вызвали интенсивное развитие промышленного производства и товарно-денежных отношений, что, в свою очередь, вывело на новый уровень и предпринимательскую деятельность. Производители товаров вкладывали ресурсы в производство, создание новых продуктов, движение на новые рынки и получали более высокие, чем ранее, доходы. Предпосылками развития московского предпринимательства и торговли во второй половине XIX в., в частности, стали:

-

— новые технологии: на смену паровым и механическим станкам пришли электрические машины;

-

— иностранные инвестиции;

-

— транспортная инфраструктура;

-

— появление банков и Московской товарной биржи;

-

— государственное регламентирование развития промышленности и предприятий [2] [10] [12] [13].

Ведущей хозяйственно-экономической отраслью Москвы было текстильное производство, которое к 1890 г. составляло 40% всей московской промышленности [16, с. 158]. Крупными предприятиями этой отрасли были: Раменская мануфактура Милютина, Трехгорная мануфактура Прохорова, Даниловская мануфактура, текстильные фабрики Морозовых и др.

Электрификация промышленных производств способствовала усложнению технологических процессов на фоне развития научно-практических исследований, совершенствования кадровой работы на предприятиях. Строительство подъездных сухопутных трактов, организация речных путей сообщения и железных дорог значительно увеличило торговые обороты Москвы.

Во второй половине XIX в. наиболее прибыльной стала чайная торговля [6, с. 161]. Среди крупнейших чаеторговых предприятий города можно назвать: Товарищество чайной торговли «Петра Боткина сыновья», Товарищество чайной торговли и складов «Братья К. и С. Поповы» и др. Параллельно с чайной торговлей развивалась торговля самоварами и кондитерскими изделиями.

Рост торгового и промышленного оборота не только способствовал притоку населения в Москву, но и изменил инфраструктуру городской торговли. Так, на Хитровке торговали дешевыми товарами для простого народа, на Тверской улице — обслуживали привилегированную публику. Китай-город стал местом оптовой торговли, а Гостиный двор и Верхние торговые ряды (современный ГУМ) — местом розничной городской торговли [6, с. 162–163]. Рядом с торговыми рядами на Ильинке появились конторы крупных отечественных и международных банков.

К 1863 г. 17,9% городского населения Московской губернии, или 32,7 тыс. человек, составляли купцы [15, с. 56]. Почти все они происходили из крестьян: «Морозовы, Рябушин-ские, Бахрушины пришли из деревень с котомками и в лаптях, потом стали миллионерами» [7, с. 217]. Крестьянское происхождение поднимало социальный престиж. Так, А. И. Гучков открыто в Государственной Думе заявил, что он «сын купца и внук крестьянина, который из крепостных людей выбился» [9, с. 125].

Московское купечество было тесно связано со старообрядчеством, а многие из купцов состояли в староверческих общинах. Общины имели деньги и могли влиять на чиновников, предоставляли купцам первоначальный капитал, материальную поддержку [3, с. 136]. Такое вложение общинных средств было дальновидным и экономически целесообразным. Добившись успеха, предприниматели начинали помогать общине, многократно увеличивая ее состояние, вкладывая уже свои деньги в развитие новых производств. Богатые купцы, воспитанные в строгой вере и сохраняющие традиции, становились экономической опорой всему сообществу и обеспечивали его определенной защитой. Около 30% купцов в Москве были старообрядцами [7, с. 217]. Наиболее крупные семейные династии, состоявшие в старообрядческих общинах, — Морозовы, Гучковы, Щукины, Солдатёнковы, Рябушинские.

Следует отметить, что старообрядцы сыграли большую роль в истории московского предпринимательства. И даже их консервативное мышление, глубоко пропитанное религиозными догмами и ориентированное на сохранение традиций, не стало помехой экономическому развитию. В целом они хорошо вписались в процесс модернизации, не создавая ему препятствий, а в некоторых моментах даже опередили многие его течения. Например, одними из первых в России занялись коллекционированием именно староверы, изначально разыскивавшие, собиравшие и бережно хранившие предметы, тесно связанные с их религией и образом жизни: редкие иконы, старинные книги, рукописи и др.

Вместе с тем старообрядцы не чуждались нововведений и охотно внедряли их в свою деятельность, если они казались перспективными и не шли вразрез с жизненными принципами общины: именно вера придавала всем нововведениям устойчивость, став чем-то вроде цемента, связывающего старое и новое.

Таким образом, одной из важнейших основ формирования предпринимательского поведения и мышления в последней трети XIX в. была религия. Московские купцы, происходящие «снизу», из крестьян, унаследовав глубокую религиозность, строили свои деловые отношения в соответствии с нормами, сложившимися по обычаям предков и осмысленными в духе православного вероучения.

Однако на рубеже XIX–XX вв. в московском купечестве стали происходить социокультурные изменения. Трансформация отношения общества к предпринимательству ярко прослеживается в русской литературе XIX в. Так, изначально образ купца-предпринимателя был положительным. Например, Ф. В. Булгарин в романе «Иван Иванович Выжигин» (1829) показал купца, с честью торгующего русскими товарами. И. А. Гончаров называет Штольца в романе «Обломов» (1859) деловым, подвижным и предприимчивым человеком. А. Н. Островский в комедии «Бешеные деньги» апеллирует к честности как к ключевому фактору предпринимательства, а в «Бесприданнице» (1878) отмечает соблюдение кодекса чести купцов-торговцев. В конце же XIX в. отношение к предпринимателям в литературе сменилось на негативное. Причиной такого изменения стал выбор профессиональных предпочтений писателей — это военная и государственная служба. Купец Лопахин в «Вишневом саде» (1904) А. П. Чеховым описан как неприятный человек (См.: [17, с. 219]). Особенностью раскрытия предпринимательской деятельности в русской литературе на рубеже XX в. стала демонстрация разрушения купеческой среды и христианских ценностей. Например, романы «Фома Гордеев» (1899) и «Дело Артамоновых» (1925) М. Горького.

Рост капиталов и появление класса образованных предпринимателей привели к социокультурным изменениям в деловой среде. Одновременно Москва стала центром концентрации мигрантов и нищих. Все это усилило социальное расслоение общества и явилось одной из причин развития благотворительности [4, с. 117].

Под благотворительностью следует понимать бескорыстную добровольную помощь частных лиц, оказанную нуждающимся [1, с. 9]. Благотворительность проявляется в следующих формах: филантропия (социальная помощь), меценатство (помощь науке и искусству), пожертвования на общественные нужды (например, городское благоустройство) и помощь храмам и монастырям.

Особенность благотворительной помощи московского купечества состояла в следующем:

-

1) помощь носила «богоугодный» характер, то есть была основана на религиозных убеждениях предпринимателей;

-

2) семейная традиция заниматься благотворительностью передавалась из поколения в поколение;

-

3) благотворительность не выставлялась напоказ и не рекламировалась.

Крупнейшие династии московских купцов-благотворителей создавали больницы и приюты, дома бесплатных квартир, содержали учебные заведения, театры и картинные галереи. Пожертвования на эти нужды в 1916 г. составляли у Бахрушиных — 3,4 млн. руб., Третьяковых — 3,1 млн. руб., Солдатёнко-вых — 10 млн. руб., Мазуриных — 1,5 млн. руб. [5, с. 51].

Купеческая династия кондитеров Абрикосовых занималась строительством родильных домов, помогала обустраивать богадельни и храмы, жертвовала деньги на оказание психиатрической помощи, образование и др. Чайные торговцы Поповы построили училище, где можно было получить два класса образования. Свой успех купцы-старообрядцы считали не столько результатом собственного труда, сколько ниспосланным Богом, и были уверены, что чем больше им дано, тем больше отдавать должны и они. Следуя этому правилу, предприниматели активно занимались благотворительностью. Во многих купеческих семьях существовала традиция в конце года подводить финансовые итоги и определять сумму, которую следует потратить на богоугодные дела.

С 1857 г. деятельность благотворительных организаций и обществ стала регулироваться государством и московской городской управой. На крупных купеческих мануфактурах и фабриках Москвы появилась социальная помощь работникам. Предприниматели осознавали ценность рабочей квалификации, поэтому вкладывали финансы в ремесленные школы и обучение своих работников [5].

К концу XIX в., несмотря на значительную роль религии и преемственность традиций, представители московского купечества начали перенимать черты нового мировоззрения. К этому времени уже не одно поколение московских купцов-старообрядцев успело получить блестящее образование, в том числе и за границей. Предприниматель стал профессионалом, обладающим знаниями, разбирающимся не только в мировой экономике, но и в культуре и искусстве. В последней трети XIX столетия расцвет получило меценатство.

Меценатство означает прежде всего бескорыстную помощь сфере культуры, искусства и науки. Вклад московских предпринимателей в отечественную культуру поистине огромен — среди их заслуг создание Третьяковской галереи, Щукинского и Морозовского музеев французской живописи, Бахрушинского театрального музея, Художественного театра Станиславского (фабрикант К. С. Алексеев). Существенный импульс развитию отечественной словесности был придан Н. П. Рябушинским, издателем литературно-художественного журнала «Золотое Руно», а также К. Солдатён-ковым и Н. Щепкиным, организовавшим Товарищество книгоиздания, под эгидой которого выходили в свет произведения передовых литераторов того времени. Огромную ценность имело собрание старопечатных книг и рукописей промышленника А. И. Хлудова, впоследствии пожертвованное им Никольскому единоверческому монастырю, а также коллекция русских и зарубежных древностей, принадлежавшая М. П. Боткину. Неоценимой была помощь, оказываемая московскими предпринимателями (Н. В. Мешковым, Ф. П. Рябушинским и др.) отечественной науке и выражавшаяся в назначении стипендий одаренным студентам, организации экспедиций и т. д.

Рис. 1. В.А. Серов. Портрет Ивана Абрамовича Морозова (1910); картон, темпера. Государственная Третьяковская галерея

Fig. 1. Valentin Serov. Portrait of Ivan Abramovich Morozov (1910); cardboard, tempera. State Tretyakov Gallery

Московские купеческие династии не только коллекционировали предметы старины и живописи, но и занимались культурнопросветительской деятельностью. В целом на рубеже XIX–XX вв. общественная жизнь русского народа претерпевала изменения, особое значение стало приобретать образование крестьян.

Итак, деятельность московских меценатов в конце XIX в. была направлена на поиск способов самовыражения и популяризацию культурных ценностей. В начале же XX столетия предприниматели стали участвовать в общественно-политической жизни страны, в том числе через финансирование политических партий.

В целом же для московских меценатов последней трети XIX — начала XX вв. было характерно личное заинтересованное участие в благотворительных делах и ориентация на служение общественному развитию.

Стоит отметить, что в XIX в. в России, в частности в Москве, тема развития русского искусства становится одной из ведущих. Именно идея поддержки отечественных талантов сближала ценителей из разных сословий — дворян, чиновников, купцов, представителей интеллигенции. Московские предприниматели охотно занимались коллекционированием живописи, увидев в этом не столько собствен- ную экономическую выгоду, сколько возможности для благотворительности. Они проводили открытые собрания, создавали собственные коллекции и передавали работы выдающихся русских художников в музеи и галереи.

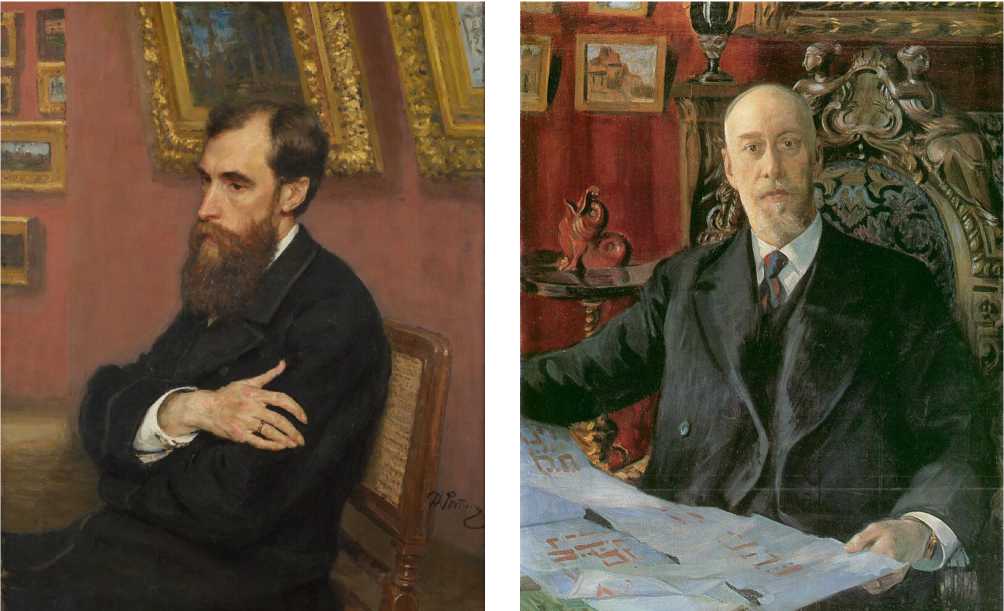

Интересно, что русские живописцы неоднозначно передавали образы московских предпринимателей в портретной живописи. Так, В. А. Серов с некоторой иронией отно- сился к предпринимателям-меценатам, что передано в портрете Ивана Морозова (1910), на котором он изображен лощеным европей- цем, заслоняющим своим телом произведение А. Матисса «Фрукты и бронза» (рис. 1). Меце- нат и коллекционер русской живописи Михаил Морозов выглядит на картине В. А. Серов злым и напыщенным (1902) (рис. 2). В силу староверческого воспитания меценат и покровитель русских живописцев П. М. Третьяков не любил позировать, поэтому на картине И. Е. Репина (1883) портретируемый изображен скромным и отрешенным на фоне своей коллекции картин (рис. 3). Б. М. Кустодиев написал портрет московского предпринимателя Николая Карловича фон Мекк (1913) в его рабочем кабинете, акцентируя внимание на ин-

Рис. 2. В.А. Серов. Портрет Михаила Абрамовича Морозова (1910); картон, темпера. Государственная Третьяковская галерея

Fig. 2. Valentin Serov. Portrait of Mikhail Abramovich Morozov (1910); cardboard, tempera. State Tretyakov Gallery

Рис. 3. И.Е. Репин. Портрет Павла Михайловича Третьякова (1883); холст, масло.

Государственная Третьяковская галерея

-

Fig. 3. Ilya Repin. Portrait of Pavel Mikhailovich Tretyakov (1883); canvas, oil. State Tretyakov Gallery

Рис.4. Б.М. Кустодиев. Портрет Николая Карловича фон Мекка (1913); холст, масло. Иркутский областной художественный музей имени В.П. Сукачёва

-

Fig. 4. Boris Kustodiev. Portrait of Nikolai Karlovich von Meck (1913); canvas, oil. Irkutsk Regional Art Museum named after V.P. Sukachev

терьере (рис. 4). Художник намеренно подчеркнул отличительную черту предпринимателя, увлеченность его не только работой, но и искусством. Меценат Савва Мамонтов на портрете М. А. Врубеля (1897) изображен властным, напряженным, в наступательной позе (рис. 5) [14].

-

Развитие науки, технологий на рубеже XX в. привело к расцвету строительного и архитектурного дела по всей стране. В этот период на деньги меценатов были построены Третьяковская галерея, гостиница «Метрополь», музей-квартира М. Горького (особняк С. П. Рябушинского), здание Казанского и Ярославского вокзалов и др.

Таким образом, можно говорить о том, что образ дореволюционного мецената был связан с традиционными христианскими ценностями, но в то же время на него существенно повлияли реформы и последовавший за ним процесс модернизации экономики стра- ны. Социальная значимость меценатства была связана с личной ответственностью предпринимателей перед обществом. Она выражалась, в частности, в предоставлении свободного доступа к сфере культуры, к произведениям искусства и достижениям научной мысли, что в определенной степени стирало границы между сословиями, между купечеством и народом.

Интересно отметить, что на Западе хозяйственное поведение предпринимателей также формировалось в соответствии с христианскими традициями. При этом понимание соотношения философских категорий свободы и необходимости в общественной мысли западных стран отличалось определенной спецификой. По мысли большинства представителей европейских деловых кругов, каждый человек обладает свободой воли и выбора. Такие установки от предыдущих поколений усвоили люди, строящие в XIX–XX вв. новую эко-

Рис 5. М.А. Врубель. Портрет Саввы Ивановича Мамонтова (1897); холст, масло.

Государственная Третьяковская галерея

Fig. 5. Mikhail Vrubel. Portrait of Savva Ivanovich Mamontov (1897); canvas, oil. State Tretyakov Gallery

номическую систему, в центре которой была самоотверженная работа. Как писал С. Н. Булгаков, «труд есть та духовнохозяйственная сила, которая утверждает фундамент всей европейской культуры» (Цит. по [7, с. 217]).

В России на рубеже XIX– XX вв. складывалась несколько иная модель предпринимателя, и предпри- нимательская этика во многом опиралась на религиозные постулаты. В таких условиях сложился другой тип личности делового человека — добродетелями считались терпение, ограничения, аскетизм, отсутствие стяжательства. Страдания представлялись не как наказание, а как непременное условие формирования «хорошего» человека. Важным также было и «хранение совести». Под совестью старообрядцы понимали идеи гуманизма — милосердие, взаимопомощь, веру, уважение к старшим. При этом жизнь «по совести» предполагала сохранение чести, заботу о репутации, трудолюбие и даже обычай просить прощения у других членов коллектива.

Наложило свой отпечаток на развитие русского предпринимательства и то, что купцы на протяжении столетий мало интересовались политикой. Они стремились именно к церковной общности и были не только дельцами, но и людьми праведными. Купец Н. Вишняков писал, что все дела оценивались не только с точки зрения получения экономической выгоды, но также и с точки зрения морали: «…В нашей среде религиозность почти всегда отождествлялась с державностью: одну от другой не отличали» (Цит. по: [7, с. 218]).

Именно поэтому благотворительность в тот период стала нормой как для московского купечества, так и для русского предпринимательства в целом.

Подводя итог, отметим, что на формирование социально-экономической жизни Москвы последней трети XIX и начала XX вв. влияние оказали следующие ценностные характеристики представителей предпринимательского сообщества:

-

— нестяжательство;

-

— взаимопомощь и сотрудничество внутри религиозной общины;

-

— отсутствие стремления к прибыли как к единственной цели предпринимательства;

-

— державность;

-

— веротерпимость и открытость новому;

-

— склонность к оказанию благотворительной помощи.

В данном исследовании впервые использовались произведения русской портретной живописи и художественной литературы для характеристики образа московского предпринимателя XIX–XX вв.

Исследование социокультурной эволюции московских купцов и предпринимателей на рубеже XIX–XX вв. позволяет выделить следующие вехи развития:

-

1. Увеличение выработки электричества способствовало развитию промышленности. На этом этапе сформировалась новая формация предпринимателей (купцов), которая имела преимущественно крестьянское происхождение. В условиях отсутствия государственного кредитования и поддержки предпринимательства источником перво-

- начального капитала для некоторых предпринимателей стали старообрядческие общины.

-

2. Развитие новых технологий требовало от предпринимателей получения новых знаний, образования, как правило, иностранного. В результате новый класс состоятельных и образованных предпринимателей способствовал социальному развитию общества в целом. Так, на их деньги строились образовательные и медицинские учреждения, начала формироваться система социального обеспечения работников.

-

3. Рост предпринимательского капитала привел к становлению меценатства и повлиял на культурное развитие московского общества. Так, предприниматели материально помогали отечественным художникам, архитекторам, писателям, музыкантам; собирали коллекции живописи и других предметов искусства; принимали активное участие в строительстве театров, музеев, картинных галерей; вносили весомый вклад в городскую архитектуру и др.

-

4. В начале XX в. в результате событий Первой российской революции была установлена ограниченная свобода вероисповеданий, из-за чего влияние Православной Церкви на общество несколько снизилось. Ценностные ориентиры, определявшие нравственное мировоззрение представителей московского купечества также подверглись достаточно суровому испытанию на прочность. Некоторые предприниматели занялись финансированием политических партий.

Таким образом, история московского купеческого сословия последней трети XIX — начала XX вв. позволяет выделить особенности российского предпринимательства в соответствии с традициями предков, семейственностью и религиозностью.

К сожалению, в настоящее время утеряно большинство традиций русской благотворительности: христианская составляющая, воспитанная на протяжении жизни многих поколений, семейные традиции ведения бизнеса и благотворительных пожертвований. Современные предприниматели ориентированы на корпоративную ответственность западных компаний, поэтому в России возникли инновационные формы благотворительности (эндау-мент, фандрайзинг, спонсорство, венчурная благотворительность).

Современный предприниматель, опираясь на исторический опыт, может вносить изменения в экономическую, социальную и духовную сферы современной общественной жизни. Меценаты России XXI в. обладают большими возможностями и способны оказывать благотворительную помощь как в целом различным социальным сферам, образованию и культуре, так и отдельно взятому учреждению или организации (театру, музею, больнице, школе и т. д.), что может стать значительным вкладом в возрождение, сохранение и развитие отечественных культурных ценностей.

Список литературы Московское предпринимательское сообщество: ценностные ориентации и вехи социально-культурной эволюции (последняя треть XIX - начало XX веков)

- Богданов В.П. История благотворительности в России. Москва и московская пресса конца XIX века: учебное пособие для вузов. М.: Изд-во Юрайт, 2022.

- Гарнова Н.В. Этимология термина «промышленная усадьба» и целесообразность его употребления по отношению к производственно-жилым комплексам г. Иваново-Вознесенска второй половины XIX – начала XX вв. // Приволжский научный журнал. 2020. № 4. С. 226-234.

- Важенин С.Г., Сухих В.В. Факторы развития московской промышленности в VIII-XIX вв. (на примере текстильной отрасли) // ЭКО. 2009. №11. С. 132-142.

- Купцова И.А. Культура русской провинции. Вторая половина XIX века – начало XXI века: учебник для вузов. 2-е изд. М.: Изд-во Юрайт, 2022.

- Максимов С.В. Бродячая Русь Христа ради. М.: Изд-во Юрайт, 2022.

- Марасанова В.М. Московские культурные практики в сфере торговли XIX века // Ярославский педагогический вестник. 2021. № 2 (119). С. 159–166.

- Никишин В.М. Историческая эволюция и традиции российского купечества // Проблемы современной экономики. 2017. №4(64). С. 216–218.

- Никифоров О.А. История российского предпринимательства. Дореволюционный период: учебное пособие для вузов / О.А. Никифоров, Н.В. Боркина, А.Н. Першиков. М.: Изд-во Юрайт, 2022.

- Новосельцев Н.Р. Образ российского предпринимателя-мецената как социокультурное явление в переходный период развития общества // Проблемы социально-экономического развития Сибири. 2022. №1(47). С. 123–128.

- Петров Ю.А. Коммерческие банки Москвы. Конец XIX в. – 1914 г.: монография. М.: Росспэн, 1998.

- Родина В.В. Образ торгово-промышленного сословия в русской литературе // Известия Санкт-Петербургского гос. экономич. унив-та. 2016. №6(102). С.107–114.

- Романов А. А. Электротехническая промышленность Москвы в последней трети XIX – начале ХХ вв. // Вестник университета. 2013. № 20. С. 280–284.

- Романов А. А., Колобкова В. А. Формирование новых промышленных отраслей как особенность индустриально-технического развития Москвы в последней трети XIX – начале ХХ вв. // Вестник университета. 2020. № 4. С. 92–98.

- Собрание Третьяковской галереи [Электронный ресурс] // Министерство культуры Российской Федерации. URL: https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/10777 (дата обращения: 10.08.2023).

- Ульянова Г.Н. Женщины-предприниматели Петербурга и Москвы в 1860-е годы (по «Справочным книгам о лицах, получивших купеческие свидетельства») // Экономическая история: ежегодник. 2016. Т. 2014-15. С. 54–82.

- Халепа Е.А. Московские акционерные компании в XIX – начале XX в.: историко-документальное наследие // Вестник архивиста. 2013. №4. С. 150–162.

- Харсеева Н.В. Образ купечества в русской художественной литературе ХIХ начала ХХ в. // Теория и практика общественного развития. 2009. №3-4. С. 213–224.