Москвич в Ташкенте, или опыт освоения «восточного» города: власть, повседневность, сакральное

Автор: Космарский Артм Анатольевич

Журнал: Вестник Евразии @eavest

Рубрика: Общение

Статья в выпуске: 1, 2007 года.

Бесплатный доступ

Исследовательские роли, ориентализм, прогулка, сакральное, ташкент, узбекистан, феноменология города

Короткий адрес: https://sciup.org/14911978

IDR: 14911978

Текст статьи Москвич в Ташкенте, или опыт освоения «восточного» города: власть, повседневность, сакральное

Этот текст повествует о прогулках по вполне определенному городу. Но я начну его с помещения предпосылок своего опыта в (общезначимое) пространство исследовательских позиций, приемлемых в рамках современной парадигмы Urban Studies. Это не методы, но именно позиции — я не стремлюсь увидеть их воспроизведенными или использованными в чужих текстах и хочу лишь обозначить на карте возможного.

Первое. Попадая в чужой город, я сознательно перевожу себя в режим тотальной чувствительности к окружающему. Не веря в возможность «чистого», «незамутненного» первого взгляда, делаю ставку на другую крайность: набираю и ношу в голове как можно больше нарративов местных жителей и туристов, исторических фактов и теоретических концептов; верчу и кручу их в ритме моих шагов, перемешиваю и разламываю, сталкиваю со спонтанными реакциями тела на город — и таким способом пытаюсь избежать подчинения им, которое проявилось бы в безоговорочных вердиктах по поводу увиденного.

Артём Анатольевич Космарский, магистрант факультета социологии и социальной антропологии Центрально-европейского университета, Будапешт, участник Школы молодого автора в 2003 году.

Второе. Я ни на минуту не забываю институции, сделавшие возможным мое присутствие в этом городе — в Ташкенте 2004 года, — пославшие меня сюда 1, наделившие легитимным правом говорить об этом месте в качестве востоковеда и ожидающие от меня определенных речей и текстов по возвращении в Москву 2. Отправная точка такова: я во власти ориенталистского 3 дискурса, безымянного и обволакивающего, — и пытаюсь освободиться через локализацию его в чужих текстах, через вписывание себя в одну из традиций посредством игр с его тропами, и все это необходимо для того, чтобы возникала возможность критического дистанцирования. Разумеется, я подвластен не одному лишь ориентализму; как минимум, имеют значение еще гендерные и классовые идеологии. Но я решил бороться в собственном тексте с тем, что кажется мне наиболее значимым и опасным; право выдвигать иные обвинения я оставляю критически настроенным читателям.

Впрочем, моя задача облегчается тем, что принадлежность Ташкента к «Востоку» (а не к «своему», постсоветскому, пространству) зиждется на весьма хрупких умозрительных конструкциях: в этой стране говорят на узбекском — тюркском — языке, а я учусь на кафедре тюркской филологии; здесь исповедуют ислам, и по соседству с Ташкентом находятся Бухара и Самарканд, города, как известно из истории, входящие в дар уль-ислам — мусульманскую ойкумену, и т. п. Сам же город не атакует разом все пять чувств пылью, вонью, гамом «туземцев», карнавальной яркостью одежды и кухни. Следовательно, он не провоцирует меня на афористическую контратаку в духе И. Бродского 4 («черноглазая, зарастающая к вечеру трехдневной щетиной часть света», «мечети... застывшие каменные жабы») или на фиксацию тончайших визуальных впечатлений от потока живописных одеяний и обычаев, как у британских и французских «путешественников на Восток» XIX века 5. «Восток» здесь не повсеместен и не ясен, что дополнительно позволяет избегать окончательных определений природы этого места. Я постараюсь быть особенно внимательным к неопределенности и проблематичности города, к различным силам в его пространстве, пытающимся подчинить его четким прилагательным (национальный, исламский, постсоветский, капиталистический и т. п.).

Третье. Я бродил по городу один, что позволило полностью отдаться энергоемким процессам «вчувствования» и «рефлексивности», попыткам «ухватить» суть города. Я не искал контактов или приключений, но те взаимодействия, в которых я все-таки участво- вал, воспринимались столь обостренно, что приобрели свойства эпичности. Сквозь них мгновенно, вспышкой, просвечивали значимые структуры; события существуют в «эпическом», поучающем прошлом, в неотменяемой последовательности, открытые дальнейшему обогащению смыслами. Отсюда выбор определенного маршрута как конструкции, цементирующей данный текст. В общем, автор чувствителен к знакам города, нагружен текстами об этом городе; осознает собственные диспозиции и «сюжетность» всего происходящего между ним и городом 6.

Четвертое. Обозначу свою позицию в этом тексте так: ученый как турист. От ученого — презрение к необходимости утверждать аутен-тичность/героичность собственного опыта там ярким стилем и увлекательными историями; от туриста — отказ от вескости, авторитетности, объективности суждений «знатока предмета».

Пятое. Изображение действительности с передачей яркости и полноты жизни — всё это я отдаю своему фотоаппарату, с помощью которого и созданы все упоминаемые в статье образы, кроме первого (карта) и второго (заимствован на сайте , себе же оставляю моментальные схемки, переклички, отсылки. Сходным образом ссылки на картины французских художников-ориенталистов Декана, Марилья, Делакруа в тексте Т. Готье укрепляют «эффект реальности» увиденного автором. Впрочем, если французский литератор апеллирует к мощным читательским стереотипам восприятия ближневосточного мира, то мой «визуальный ряд» призван оспорить авторитетность предлагаемых мной интерпретаций, дать большую свободу интерпретациям читателя.

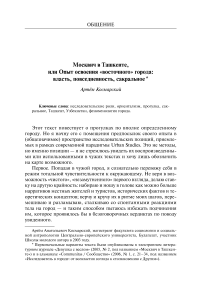

Шестое и последнее. Путешествие в город началось с изучения карты (образ 1). Меня привлекала удачная концентрация разноцветных и разностильных объектов: проспект, парк, знаки культуры и старины, а через дорогу — извилистые линии старых кварталов, даже крестики кладбищ. И всё это — в удачной близости от метро.

Изначально мое существование в городе было задано пространством, которое я условно назову «туристическим». Оно требует зрелищной функциональности ото всех попавших в его границы объектов, однородно, не принимает закрытых, запретных, непредсказуемых зон или же пытается их «приручить», сделать обычными, пригодными «для потребления» 7. Равнозначность и равнодоступность мест, спланированный их выбор, поиск просчитанных эффектов и при этом безмятежность идентичности наблюдающего — таковы следствия «взгляда сверху». Они настолько сильны, что могут и

Образ 1

не оставлять исследователя, когда тот свертывает карту или спускается с небоскреба в уличную суету. Более того, не всякая стратегия способна их сломать, пока остается именно стратегией , то есть сознательным, рассчитанным действием. Для меня возможность выхода за пределы туристического пространства была связана с насильственным, не по моей воле, столкновением с городом как с Другим. Столкновения с тем, что колеблет мое спокойствие и ускользает от подчиняющих интерпретаций; что превращает меня в качестве наблюдателя, редуцирующегося до бесплотного дрейфующего взгляда, во вполне материальный объект чужого визуального контроля и так заставляет вспомнить свою идентичность; что в конечном счете помогает реконструировать — по тому, что ощущаешь «на собственной шкуре», — различия городских пространств.

Вокруг площади «Халклар Дустлиги»

Итак, солнечный воскресный день, я — рюкзак, карта, цифровой фотоаппарат, блокнот — выхожу из метро на площадь «Халклар Дўстлиги» («Дружба народов»).

Вот и отправная точка для прочтения, скажем, политической реальности в знаках города: это советское название новая власть сохранила (в отличие от ул. Большевиков или Октябрьского района, которые были переименованы), лишь переведя на государственный (узбекский) язык. Видимо, и интернационализм перешел в новую государственную идеологию; и факт дружбы между народами (уже без «СССР») не обсуждается, даже не провозглашается в лозунге, а — удачный ход — просто включен в топонимику для повторения и усвоения горожанами. А рядом еще одно проявление дружбы народов: афиша «Елена Степаненко в Ташкенте».

На площади передо мною, посередине между двумя магистралями, вдоль которых протянуты высотные дома со сверкающими лозунгами на крышах, — бетонно-мраморный дворец с тем же названием, открытый в 1981 году для проведения съездов, фестивалей, концертов (образ 2).

Солнце, тишина, асфальт; редкие и упорядоченные деревья и кусты, безводные фонтаны, пустой стадион; ряд общественных зданий: дворец, медресе, Милли маджлис — национальный парламент.

Первая вольная ассоциация, захватывающая меня и направляющая дальнейший ход мысли: Москва, Поклонная гора. Пространство публичное, открытое и торжественное, предназначенное, помимо выступления с речами, возложения венков и культмассовых мероприятий, и для досуга трудящихся. Но отчего-то пространство пустынное: редкие прохожие перемещаются короткими перебежками по краям. Следующий шаг — понимание через исторические парал-

Образ 3

лели: я увидел вокруг пространства ликования : «метро, парки культуры и отдыха, дворцы культуры, особо украшенные залы, где происходит обряд ликования, поражавший и захватывавший многих путешественников... За обязательным для этих пространств экстатическим оптимизмом скрывается глубочайшая депрессия; по сути это закамуфлированные траурные обряды, объект которых в то время еще не может быть назван» 8.

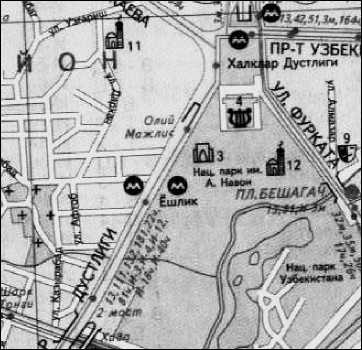

Ага! Теперь может: это же ускользнувший от меня Советский Союз! Ускользнувший еще в детстве, когда он заметал свои следы игрушечными обломками-метками (мультики, мятные жвачки, дедовские пластинки). Я опоздал, трагедия кончилась, не слышно ни хора, ни актеров, остались лишь декорации, молчаливые образы его гражданской мощи (образ 3)...

Стоп, стоп — а почему в Ташкенте эпитет «советское» так и вертится на языке? Память упорно твердит о своей невиновности. Наверное, я насквозь пропитался коллективной российской ностальгией 1990-х — иначе откуда эта радостная готовность ассоциировать дешевизну и степенность жизни, лозунги на домах, оптимизм теленовостей и мудрость вождя именно с ушедшей эпохой? (И ведь я не первый гость с Севера, кому Ташкент увиделся социалистической

Византией 9.) Но, воскрешая призрак СССР, я рискую оспорить слишком многих авторов уже существующего «ташкентского текста» — не столь юных литераторов и разбросанных по всему свету эмигрантов — в чьей ностальгии современный, «националистический», официозный, холодный Ташкент противопоставляется уютному, беззаботному, интернациональному, тёплому городу их советского детства 10. И в борьбе за право вспоминать СССР моя надуманная попытка вообразить здесь Большой Стиль, боюсь, проигрывает их обильным, полнокровным, населенным тысячами живых деталей воспоминаниям.

Впрочем, даже если я приду сюда в «правильное» время — в На-вруз или на День Конституции — и посреди ликующего народа займу свое место на этих трибунах вокруг сверкающей арены с хлопковой звездой (образ 4), причастность останется недостижимой.

Ибо послание этих ритуалов обращено не ко мне, ак членам «воображаемого сообщества» узбек(истан)ской нации; новые государственные праздники используются правящими элитами постсовет-

Образ 5

ских республик для сплочения населения в национальную общность, в противовес иным (традиционным) формам лояльности (клану, земляческой группе, семье) 11. Несмотря на всё мое знание кода и понимание сообщения, тут соблазняют не меня; я — исключен из коллективного тела «настоящих» читателей 12. Восхищаться возрождением национальной культуры или потешаться над ее помпезностью и безвкусицей — это иностранец может, а вот «влиться в ряды», «служить Партии», «получить мандат», как в Москве 1920–1930-х годов, ему не дано. Зато сейчас пространство подчиняется моим шагам 13, рассматривая все эти знаки власти, я могу играть в структурные аналогии. Например, массивное медресе в окружении дворца Дружбы народов 1980-х и Милли маджлиса 1990-х (образ 5) прочитывается как элемент триады «православие — самодержавие — народность», как обязательная церковь на Поклонной горе.

Речь идет о медресе Абдуль-Касымшейха. Некогда оно стояло совсем в другом окружении, образуя вместе с банями и мечетью центр квартала Янги махалля. В советское время соседние здания были снесены, само медресе сначала выпотрошено, потом отреставрировано и в 1983 году отдано под Дом пропаганды памятников. Сейчас в его кельях мастера делают ювелирные изделия и другие сувениры «под старину». Медресе функционирует как чистый визуальный знак «исламскости» и древности, освящающий свое окружение.

С маджлисом, «дружбой народов» и медресе соседствует новый памятник великому узбекскому поэту Алишеру Навои, активно тиражируемый на сайтах и открытках как яркий символ нового Узбеки-стана/Ташкента. Это не может быть просто совпадением! — столпы государственной идеологии видны, как на ладони.

Но мои наблюдения банальны. Слишком уж легко эти массивные знаки выдают свой смысл 14. Возможно, я проникну глубже (в суть этого места/режима), если сфокусируюсь на менее просчитанных вещах.

Что ж, попробуем. Взгляните на Маджлис — на его бирюзовый купол и тонированные «золотые» стекла (образ 6). Купол — это «сакральное навершие самаркандских и бухарских мечетей, медресе, мавзолеев... еще в семидесятые был профанирован в кафешке «Голубые купола» и одноименных сигаретах; в девяностые этот голубой общепитовский грибок пустил целую грибницу, из которой один за другим напроизрастали монументальные административные грибы с лоснящимися бирюзовыми шляпищами на охристо-ампирных

Образ 7

стволах» 15. А после эпохи голубых куполов, как рассказывали мне, пришло время золотых окон, и вместе окно и купол, золото и бирюза создают не только образ крутой власти, в едином богатом стиле утверждающей себя в городском пространстве 16, но и то, что один мой собеседник отождествил с высокомерием мафии — «они нас видят, а мы их нет». Нет, возражал я, вы не загоните меня в сеть удручающе «новорусских» ассоциаций! Мы на Востоке, здесь парламент — не суетливая говорильня, а неприступный замок на озере, окруженный тишиной 17. Борьба ассоциаций, борьба за «Восток»; не слишком успешная, ибо места власти в Ташкенте бросались в глаза или фасадами a la Счетная палата РФ, или советской повседневностью учреждений (за пятнадцать лет сохранивших в неприкосновенности, как минимум, свои вывески и интерьеры). Но «Восток» обнаруживался в деталях — и я говорю не только о повсеместных ориентальных стилизациях в городской архитектуре (образ 7).

...Вспоминается районный ОВИР: дерматиновые кресла, лампы дневного света, сине-белые стеклянные таблички, озабоченные просители — и красочный, в полный рост портрет Улугбека (его именем назван район), внука Тамерлана, сына Шахруха, правителя Самарканда, покровителя искусств, поэта, астронома, автора «Новых Гур- ганских таблиц» и прочая и прочая (живая связь с изученной долгими зимними ночами историей региона!). Или вспоминается вывеска «Узбеккоммуналлойиха» — в конце этого гибрида мы слышим арабское слово («проект»), проскочившее сквозь мясорубку советской аббревиации и терминологической русификации. А прозаический «Ижтимоий таъминот бўлими», то есть отдел социального обеспечения! Пускай это педантичная калька с советского канцелярита, но стоит настроиться на иной контекст (слово «ижтимоий», социальный, одного корня со словами с муджтама’ — общество и с джа’ми — мечеть) — и сквозь пыльное стекло сверкнет вековая арабо-персидская бюрократическая традиция! Для местных-то жителей подобные знаки могут сигнализировать о возвращении «средневековья», об откате от (европейского/советского) модерна к более грубым и примитивным моделям социального и политического устройства (что, в общем-то, не совсем далеко от истины), так что меня, залетного гостя, можно обвинить в зачарованности собственными ориенталистскими фантазиями. Но я прошу дать моему тексту право на маленькую игру эфемерными, случайными, забавными знаками; на игру, не обязанную завершиться солидными экспертными суждениями, властными научными утверждениями, свободную от ограничений как этого места, так и (в меньшей степени) Москвы.

Как бы то ни было, пока местный режим не настолько тоталитарен, чтобы контролировать мои перемещения; чтобы читатели ожидали от меня, вернувшегося оттуда , глобального вердикта; чтобы я переживал трепет или восторг в его, режима, святилищах. Всевидящее око государства могло бы воплотиться в милиционерах, но и те были не вездесущи: приближались и удалялись, проходили мимо, шли по своим делам — я слышал звук их шагов издалека и просто на пару минут прятал фотоаппарат в карман.

Вот почему я мог спокойно упражняться в интерпретациях, фотографировать большие и беззащитные знаки, разбросанные по гулким просторам, а потом, когда и деревья пошли, и вода, и люди, — посидеть-отдохнуть в парке у озера...

В махалле Камалан

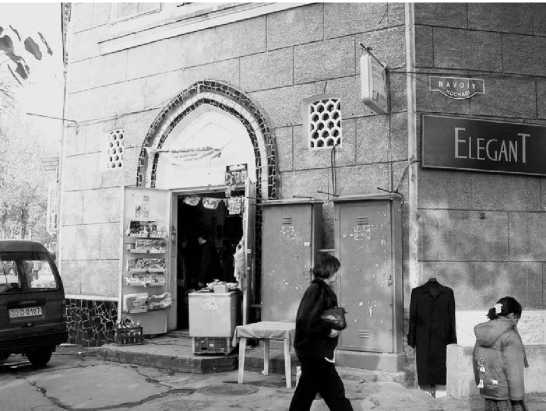

Выйдя из парка, я пересек широкую магистраль проспекта Дружбы народов и через проем между девятиэтажными домами, которые сразу показались мне высокими стенами, попал в иное пространство.

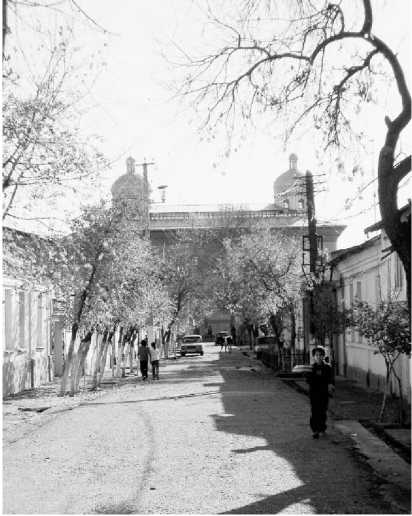

Образ 8

Погрешу против истины, если скажу, что ощущение пересечения границы родилось лишь из аудиовизуального контраста между шумом машин за моей спиной и щебетанием птиц, шелестом все еще зеленой листвы побеленных чинар, между железобетоном, прямыми линиями и низенькими домиками впереди (образ 8). В тот момент я уже знал об историческом делении Ташкента на Старый город (средневековый) и Новый, основанный в 1865 году после присоединения края к России. Такая структура характерна для городов колониального типа (португальских, британских и пр.): «европейская» часть с четкой планировкой, широкими прямыми улицами, концентрацией военных и административных учреждений, призванная показывать наглядный пример западного порядка и рациональности, — на фоне «туземной» части с ее запутанными пыльными улочками, глинобитными домиками, базарами, грязью и перенаселенностью 18.

Но еще в XIX веке это идеально-тотальное (территориальное, этническое, политическое, экономическое, культурное) различие начало размываться. К ужасу имперских ревнителей чистоты «туземцы» модернизировались и стали претендовать на ведущие роли в торговле и товарном земледелии, а массы неквалифицированных трудовых мигрантов из Центральной России своими трущобами роняли достоинство белого города 19. Советская власть стремилась вовсе избавить город от этого разделения, как от тяжкого дореволюционного наследия. «С каждым годом все больше стирается во внешнем облике узбекской столицы разница между “старым” и “новым” городом, всё явственнее проступают очертания единого социалистического Ташкента — города монументальных ансамблей, воды, зелени и солнца» 20.

Новая советская архитектура стала «третьей силой», противостоявшей как восточной, так и русской одноэтажной старине, как «Тебризу», так и «Тамбову». Перестройке/перемешиванию города «помогло» и землетрясение 1966 года. В итоге упомянутые различия хотя и не исчезли, но утратили четкую географическую привязку, перешли на уровень отдельных кварталов, домов, рынков, мест отдыха, повседневных интеракций 21.

И вот, изучив карту, я решил завернуть в махаллю (традиционный квартал) Камалан, чтобы после памятников современного Узбекистана полюбоваться на кусочек Старого города, возможно, найти там картинки экзотики или старины (например, кладбище). Углубляясь в махаллю, яуже подготовил камеру... Стоп. Что-то не то. Воздух вокруг словно загустевает. Потею. Рука с фотоаппаратом цепенеет в кармане. Постоянно ощущаю на себе чей-то взгляд. Удивленный? Изучающий? Вопрошающий? Всюду люди — мамы с детьми, гуляющие юноши, старики восседают перед домом... Но я ничего не могу снять — кто-то обязательно попадет в кадр. Исподтишка, по-шпионски тоже невозможно — на меня смотрят. Почему? Кто я для них? Кто я?

Первое — я белый. Впервые в жизни ощутил себя в этой роли, причём в полной мере (всё одно к одному — цвет кожи, этничность, язык) и в единственном числе. До этого Москва и Ташкент не слишком сильно разнились — там и там можно услышать узбекскую речь в метро и на рынке. Но в России полиэтничность и многоязычие можно не видеть, бессознательно игнорировать 22 или, с любопытством посматривая на тюрбаны и смуглые лица, радоваться многоцветию города. Здесь же, в махалле, многоцветие распалось на отдельные краски. Второе — я не могу «спрятаться в туриста». При виде фотоаппарата (что-то мне снять удалось) никто не сбегается, не клянчит бакшиш, не позирует спокойно, как то было со знакомым американцем, чтобы потом подойти и степенно сказать: «Мистер, доллар». Место тоже имеет значение: фигура фотографирующего туриста в Ташкенте менее привычна, чем в Бухаре или Самарканде, а в этом районе и достопримечательностей-то никаких нет. Если ты не вписываешься в такой беспроблемный стереотип и в рутину чужой повседневности, то тебе могут задать вопросы: что вы тут делаете? почему снимаете? — дабы, прояснив мой статус, нормализовать ситуацию. Открыться («иностранец-исследователь») нельзя: бумажки нету, разрешения, позволяющего что-то снимать, — ни журналистского, ни от Союза художников. Государственная безопасность. Терроризм и шпионаж. Учет и контроль. И не отбрехнешься: «Sorry, I don’t understand» — паспорт выдаст. Такие мысли лихорадочно мелькали, чередуясь с ощущениями то «страшно», то «неудобно».

Но события — конфликта, допроса, ареста, приключения — не произошло; я продолжал передвигаться, скользить по поверхности. Наверное, ближе всего я был к позиции «ташкентского русского». Одного из тех, кто говорил мне: «Старый город? Мы туда не ходим. А зачем?» Но не рассказывал при этом никаких историй, могущих пробудить во мне эстетическое чувство опасности/соблазна 23. Потом выяснилось, что всё-таки ходят, но не гуляют, не фотографируют и не глазеют по сторонам. Так и я старался себя вести, чтобы не слишком высовываться из этой торопливо придуманной для собственного успокоения маски.

А вокруг тем временем подъезжали машины, мужчины обнимались, распахивались двери во внутренние дворики домов, старики в нарядных халатах и юноши в костюмах с галстуками рассаживались на скамеечках у ворот. Было празднично . (Точно, ведь сегодня же Ра-мазон хайит , день окончания поста!) Но празднично без той демонстративности, театральности костюмов, церемоний и увеселений, какая присутствовала в описаниях Готье и де Нерваля, в Стамбуле XIX века 24. Передавались сообщения, разворачивались события — но не со мной и не для меня. Мой сюжет тянулся состоянием : мне оставалось лишь размышлять по поводу собственной чуждости.

Может быть, я попал в «категорию людей, определяемых как раз их неопределенностью: не друг и не враг, не сосед и не чужак» 25, а так, посторонний? Интрига в том, что данное понятие используется для описания универсального состояния обитателя современного (modern) города. На улицах ли Нью-Йорка, Москвы или того же Ташкента мы все посторонние — все как рыбы в воде анонимности повседневных контактов; но здесь, столкнувшись с несколько иным ходом городской жизни, я словно заново открыл для себя фрагментарность и призрачность современного мегаполиса. Ташкентская махалля казалась достаточно модернизированной, чтобы не держать свои ворота запертыми, не тащить чужака-иностранца к эмиру на расправу, но и недостаточно открытой, чтобы представляться привычным «миром посторонних и для посторонних» 26. Я чувствовал, как скольжу по ней, подобно ножу мясника из притчи Чжуан-цзы, проходящему в туше быка по сочленениям пустоты без единой капли крови.

Впрочем, если черпать из того же репертуара модерных мужских ролей, я и не фланёр — праздношатающийся наблюдатель, превращающий город в эстетическое пространство визуальной игры 27; я был близок к этой роли среди монументов новой государственности, но здесь подрастерял ироничность, самоконтроль, самоуверенность взгляда. И не антрополог — мастер общения, постоянством добивающийся герменевтического проникновения в изучаемую культуру. Но и не турист, вокруг которого разыгрывают хорошо поставленный спектакль загадочного, соблазнительного и т. д. Востока 28. Мой взгляд не проникает внутрь (слаб и рассеян), но и не скользит удовлетворенно по изящной поверхности — он направляется на меня самого .

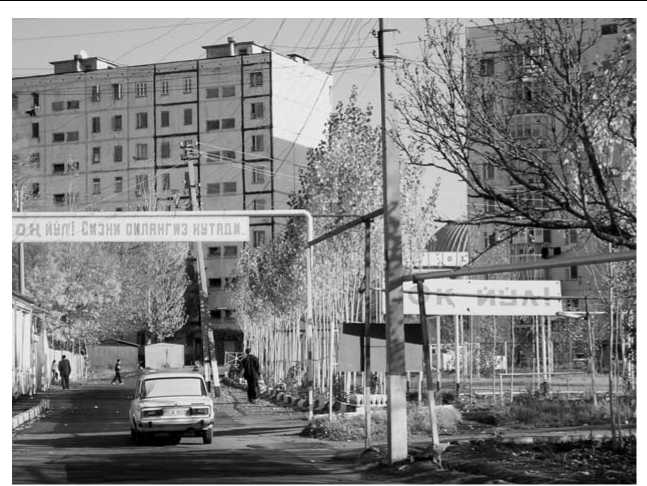

И так мое тело влачилось в бесцельности смятения, пока на мобильник, очень удачно, не позвонили и не назначили встречу. Тогда шаг обрел деловитость и четкое направление движения (к метро). Я пришел в себя, только оказавшись в привычном пространстве повседневности, зайдя в минимаркет, расположенный с внешней стороны пограничной девятиэтажки, то ли защищающей, то ли маскирующей пространство, из которого я сбежал и которое так и осталось для меня непознанным и чуждым 29 (образ 9). Однако отступлением своим я не доволен и в следующее воскресенье повторю попытку понять Старый город.

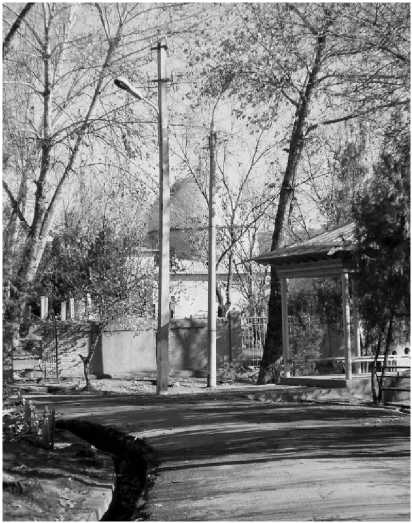

Праздник уже закончился, людей на улицах стало меньше, да и те спешили по своим делам. Обходя махаллю улицу за улицей (образ 10), периодически утыкаясь носом в карту (поработать на образ безобидного туриста мне показалось не лишним), за оглушительным стуком в грудной клетке я наконец расслышал:

крик петуха;

мычание коровы, привязанной к дереву;

шелест сухих листьев под веником — невестка метёт двор;

Мир обрел прозрачность, глубину и звучность. Открылись «самая невзрачность улиц — темных, неприбранных, отсутствие желтых и светленьких красок на домах, идиллия среди города: отдыхавшее

Образ 9

Образ 11

стадо козлов на уличной мостовой, крики ребятишек и какое-то невидимое присутствие над всеми ясной, торжественной тишины, обнимавшей человека» 30. Я словно оказался в средневековом городе с его человеческим масштабом зданий, естественной публичностью жизни, пестротой впечатлений без взрывного переизбытка раздражителей. Правда, здесь, в отличие от Брюгге или Равенны 31, историческое создается не сбереженными или отреставрированными камнями, а образом жизни ; а также — поверх домиков и деревьев, плывущих в солнечной дымке, — крепким ядрышком мечети, из дворика которой на моих глазах расходился народ 32 (образ 11).

А дальше... дальше то величественным особняком в тесном переулке, то внезапной обнаженностью застекленной лоджии среди глухих стен, петербургским эркером, мавританскими башенками в аистовых гнездах спутниковых тарелок, коваными чугунными решетками, викторианским молоточком на двери, бюргерской черепицей крыш, салатными листиками или розовыми лепестками стен,

Образ 12

Образ 14

облюбованных жуками-кондиционерами, — историческое сигнализировало о себе, подмигивало, переходя на привычные знаки , на lingua franca постсоветского рынка элитной жилой недвижимости, ее стилей и стройматериалов (образ 12). Но по ходу абстракция мягко сменялась реальностью: потянуло пряностями из лавок, аппетитным запахом лепешек повеяло со дворов... привыкнув к языку города, я уже предвкушал события его речи — интригующие встречи, непредсказуемые приключения... И не обманулся: из кабины обогнавшей меня машины донеслась песня Таркана «Dudu». О, страсть! Стамбул! Роковая чувственность! Встреча двух Востоков! Западный ритм и тюркское единство! От восторга я, не стесняясь, запел вполголоса: « Ağlamadan ayr^l^k olmazö hat^ralar üslü durmaz! » и, стараясь не утратить растравленной чувствительности к окружающему, поспешил «на выход», чтобы скорее вкусить самое острое ощущение — границу, переход, смену эпох от феодализма, минуя социализм (пятиэтажки, теплый бетон, лавочка у подъезда — образ 13), к капитализму (сверкающий небоскреб — образ 14).

Вокруг мавзолея Ходжи Аламбардора

В данной части текста линейный порядок повествования уступает тематическому, описание ташкентских маршрутов из самоцели становится поводом к очерчиванию своего рода феноменологии сакрального; я попытаюсь систематически описать способы обращения с этим опытом чужого ему европейца — чужого исторически (то есть ставшего чужим) или географически (современного, модерного).

* **

Выше я немного слукавил, объяснив свое смятенное бегство из махалли лишь смущением чужака. Молчаливые взгляды людей я еще мог выдержать, обрядившись в дополнительную броню и даже не утратив туристической маневренности, — но чувство трепета и ужаса стало невыносимым, когда я, добравшись-таки до живописного (и пустынного!) кладбища, немного расслабившись, обнаружил себя пойманным во дворе мечети, между площадкой для проповедей и помещением для омовения. Я рискую оказаться среди верующих! Здесь не фотоаппарат даже, а само мое присутствие ощущается неуместным, святотатственным — быстро уйти, пока не увидели.

Для объяснения этого (угрожающе сильного) чувства мне представляется уместным прибегнуть к категории сакрального 33 — как силы/энергии, свойственной некоторым местам, вещам, моментам — сакрального, противопоставленного профанному и двойственного по своей природе (ужасает и восхищает, влечет и отталкивает). В данном случае профанное, или, что равнозначно, туристическое, пространство 34 вдруг уходит из-под ног, будто сгорает в Ином, ослепляющем волнами смущения, неловкости, стыда.

Нечто похожее я уже испытывал в одном из английских кафедральных соборов. Я грезил о величии европейского духа, как вдруг, без всякого предупреждения, началась служба, ая, как назло, оказался в той части храма, где она проходит, — среди верующих. Пришлось остаться. Осмысленное действо, в которое ты вовлечен против воли, но которое при этом к тебе равнодушно, связывает неловкостью. Не вставать, когда встают соседи, — значит идти на принцип («я не обязан в этом участвовать!»), отсиживаться — выдавать свою чуждость. Некоторое облегчение наступало при молитве (священник говорил «Let us pray» и воцарялась тишина): тогда можно было спокойно смотреть по сторонам и думать о своем...

Подобные неуместные и шокирующие вторжения сакрального, видимо, неизбежны, раз уж наша городская повседневность очищена от организованных и публично значимых опытов общения с ним. Государственные ритуалы формальны, а церковные — приватны в том смысле, что затрагивают лишь малую часть горожан. И вот плата за вежливое вытеснение сакрального35: оно является непрошенным, устанавливая свое пространство влечения и отвращения на местах терактов. (Однажды я был в числе горожан, соприкоснувшихся с этим опытом не в медийной оболочке: взрыв у гостиницы неподалеку от моего университета морозным московским утром. Трупы уже убраны, но куски разбитых стекол кое-где окрашены бурым; еще не ходят машины, но уже выставлено милицейское оцепление — то ли врата, порог, разделяющий два пространства, то ли защитный саркофаг, отпираемый лишь для экспертов по «обезвреживанию» сакрального, для следователей и журналистов.) Так и религия, неохотно идя на компромисс с духом (пост)современности, признавая фигуру Туриста, выставляет аналогичные сторожевые знаки . Вспомним таблички на православных храмах с зачеркнутыми изображениями фо-тоаппарата/брюк и с ярко выделенным изображением платка, и как останавливают нарушителей, запрещая им вход на корявом английском. Что ж, грубый, без объяснения причин отказ в доступе способен расшевелить смутные воспоминания о Святая Святых; пиктограммы же иногда служат иконами, указывающими на возможность иной реальности. Но и эта возможность легко упаковывается: косынку надевают, как тапочки при входе в музей.

Если в самом общем виде наметить хронографию ситуаций «праздника в восточном городе» (чтобы было куда поместить свой опыт), то точкой отчета, наверное, окажутся празднества, столь полные внутренней, конфессиональной силой, что сила эта грозит растерзать попадающих под руки неверных (исключение — направленность вовне). Ближе к нашему времени любопытствующий «белый» рискует уже утратить не жизнь, а лишь собственную холодность/не-причастность. Другой полюс — это рутинизация/приватизация празднества его участниками и десакрализация наблюдателями, когда он видится как нечто знакомое и комичное. Тогда точно в середине я бы поместил Стамбул Готье (см. цитату ниже): мусульманский праздник во всем его блеске и значимости для города обогащен (а не опрощен) имперским церемониалом и технологическими новинками. Для европейского путешественника это уже спектакль, но спектакль традиции, не разыгрываемый специально для его глаз и оттого особенно красочный.

В тот день в Ташкенте признаки ид аль-фитра (я знал о празднике, но не о его точной дате) для меня сводились к следующему:

-

— поздравление таксиста (на русском языке), отвозившего меня к метро, изрядно меня удивившее (несколько минут я мучительно догадывался, что за праздник), то есть фактически слом границ между своим и чужим;

— большой и красочный лозунг «Ramazon Hayit qutlug’ bo’lsin!» («Да будет Рамазон хайит счастливым!»), растянутый над двором мечети (дальше него я не рискнул продвигаться вглубь);

-

— обилие нарядно одетых стариков и девушек в хиджабах на улицах и особенно в метро (видимо, послабление со стороны государства);

— факт праздника (не чужого, а словно бы объективного) промелькнул как оправдание желанию купить побольше сладкого (не соблюдать чужой пост, но пользоваться радостями его окончания).

Праздник точно размечает проведенную по религиозному признаку невидимую границу между «европейцами» и «узбеками». В то же время смешение современного города угрожает этой границе: во время хайита, рассказывал мой знакомый из Ташкента, в многоквартирных домах «колядующие» мальчики-узбеки звонят по всем квартирам и молча отходят при виде русского лица. Впрочем, мой знакомый успел ответить на их смущение широким жестом толерантности — лепешкой в руки.

* **

Я говорил о негативных и/или невольных явлениях сакрального; но сама интенсивность переживаний сделала для меня территорию мечети и кладбища предельно притягательной — дрожание рук и замирание сердца как индикатор присутствия аутентичного Иного, возможности вырваться из банальности туристического. Итак, следующий после отторжения/бегства этап — placet experiri , тяготение к эффектам и следам сакрального, ради чего я и прокрадываюсь спустя неделю к святым местам, пока те пустуют.

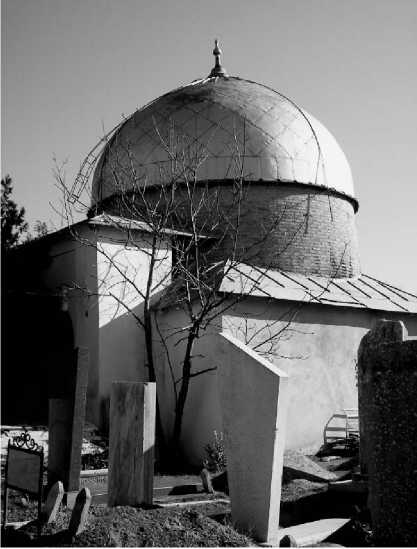

Воспользовавшись безлюдностью у входа в мечеть, я проскочил через ее дворик и проник-таки на кладбище. Ступая медленно и осторожно, я засек впереди большую группу верующих, чему-то молча внимающих (проповедь?), но, к счастью, стоявших ко мне спиной, что позволило мне спокойно обойти центральную «аллею». Но вот, кажется, проповедь заканчивается, и я быстро-быстро свернул на боковую дорожку и спрятался за высокой стелой, ожидая, пока все разойдутся. И потом, покинув свой наблюдательный пункт и продолжив прогулку, я инстинктивно держался укромных тропок, уповая на то, что стражам этих мест будет лень пробираться ко мне сквозь лабиринт надгробий (образ 15).

Образ 16

Повышенные «меры безопасности» оправданны: здесь я не просто посторонний, как в махалле; здесь я незваный гость. Ибо свое вторжение на территорию чужой религиозной интимности я не смог бы оправдать ни желанием посетить могилы родных, ни научным долгом (я не кладбища приехал исследовать). Не мог и сказаться совершающим светское паломничество к могиле кого-то из великих (указывающими на них картами и стрелками оборудованы европейские кладбища). Поэтому я ужасно обрадовался, наткнувшись на ветхую табличку, вещавшую что-то там про «памятник архитектуры» (образ 16). Конечно, меня не растерзали бы, как гяура в Мекке или Медине, но всё же... Нужно неординарное решение — предвосхитить чей-то вопрос на ломаном русском или английском собственной прямотой, приглашением к диалогу: « Мусофирман. Сиз-нинг ша^рингизнинг ру^ини англаш учун^абристонларига курганим шарт » («Я чужестранец. Чтобы понять дух вашего города, мне необходимо увидеть это кладбище»).

Вооруженный этой фразой, я осмелел в своих передвижениях и даже достал фотоаппарат. Можно было спокойно гулять и радоваться жизни. Но чем же привлекало меня это пространство? Не абстрактным философским опытом кладбища как такового — места присутствия, зримости, осязаемости смерти. Я был скорее увлечен местным колоритом, но, признаться, недалеко продвинулся в постижении «духа города» 37. Натренированный взгляд ловил скорее «материальное», чем «духовное», скорее знаки, чем означаемое. А именно: с одной стороны, советскую стилистику надгробий, с другой — нечто «восточное». О первой свидетельствовали и изобилие реалистических портретов и надписей про любящих и скорбящих, и отсутствие тюрбанов, венчающих мраморные колонны. Что касается «восточности», то чистым ее признаком можно было признать разве что ржавые жестяные полумесяцы вместо ребристых крестов. Могилы воспроизводили формы надгробий святых в мавзолее, но были покрыты листовым железом (образ 17); видны были следы межнациональных браков, корреляции между возрастом могил и

Образ 18

преобладанием кириллической или (нововведенной) латинской графики узбекского языка на намогильных плитах и т. п.

Но, несмотря на локальную специфику и близость к мечети, здесь, видимо, уже произошел переход к новоевропейской изоляции мертвых от живых. И я мог, в тишине и одиночестве, пересадить на местную почву европейский опыт кладбища как места сентиментальных прогулок и философских размышлений о бренности бытия и о нетленной красоте природы, тихого места в самом сердце шумного города, где приличествует преисполняться задумчивым благоговением и т. д. и т. п. (образ 18).

По тому же, почему несколько лет назад раз за разом обходил по кругу весь квартал — деловым шагом мимо церковных врат — и не достало силы осуществить свое решение, зайти и буднично сказать непроизносимое: «Я ищу веры» или «Вы не могли бы помочь мне присоединиться к Вашей церкви?» Всё это непривычно и неприлично, не вписывается в социально приемлемую и обкатанную форму разговоров между незнакомыми людьми, даже между врачом и пациентом, и как можно в повседневной интеракции говорить такие слова?

Чтобы как-то взаимодействовать с сакральным, нужно знать (как знали в древних обществах) правила, по которым это взаимодействие должно осуществляться. Только центр тяжести ритуалов по-священия/очищения переносится с индивидуальных испытаний и переживаний на социальное , на то, что помогает установить связи — долговременные и «обыденные» в смысле независимости от внезапных порывов и «озарений» — с этим приходом, с этой церковью, с этой религией; что интериоризирует чувство естественности собственного присутствия и собственных действий. После ритуала посвящения общение может сокращаться до минимума: огненные вспышки исповеди и причащения, общепринятые нормы поведения в публичных местах (не толкаться, не шуметь, просить о чем-то вежливо, благодарить за выполнение просьбы и т. п.); общность может очень остро переживаться, но ничем не выдавать себя в пространстве социального.

С экономико-социологической точки зрения я остаюсь вне какого-либо приходского Gemeinschaft ’а — анонимным потребителем религиозных услуг, приходящим и уходящим. Тем не менее (вот чего мне не хватало для входа в мечеть!) я владею телесными практиками: ориентируюсь в храме, знаю, где встать, что происходит, где и когда опуститься на колени, креститься и кланяться. С исламом по-другому — лишь знание догматики, четкое и рациональное, вплоть до сводимости к ключевым словам («ислам, иман, ихсан»; «шахада, салат, саум, закят и хадж»; «вот это — михраб, а это — минбар»; и т. п.). Можно совершить скачок от академического знания к практике через спланированное и трудоемкое обращение в другую веру, иного пути я не видел, но для этого я слишком (или, напротив, недостаточно) сильно укоренен в христианстве.

* **

Более скромную задачу — легально пробраться в мечеть — я смог решить с помощью чужого гостеприимства. Заплатить за обретение проводника пришлось возвращением к туристической практике, только вместо денег были благодарность, долг учтивости, уважение к моим старшим коллегам в Москве и т. п. Наш разговор был заключен в жесткие рамки этикетных форм (сведения о достопримечательностях с его стороны и вежливые улыбки с моей) и не приближался к «настоящему», то есть к исповеданию, хотя бы к рассказу о вере — своей и этих мест. Возможно, дело было в его возрасте и, следовательно, в погруженности в советский дискурс о религии, предпочитающий если не ругань, то молчание или этнографи-ческий/этический редукционизм.

Последняя фраза подразумевает, что я, дескать, нахожусь вне этого дискурса, жажду прикоснуться к истинной вере, а показать мне ее не могут и т. п. Нет, в воспроизводимых мною же колониальных отношениях он всё же был на моей стороне. Я понял это, когда он, в восторге он моего цифрового фотоаппарата, желая снимать всех и вся, уговаривал меня сфотографировать мечеть с «прихожанами»; когда кто-то из них запретил снимать, мой спутник долго возмущался: «Остались ещё отдельные мракобесы!».

Впрочем, по паломнику и проводник. Я ведь и не хотел тогда выходить из роли сборщика материалов, любознательного ока (не в одиночестве эту роль, кстати, исполнять безопаснее) — и мне был

Образ 19

дан тарджуман , переводчик, тот, кто мог привести в Старый город, сказать, если надо, кто я такой («гость из Москвы»), собственной «узбекскостью» обеспечить беспрепятственный проход в места «для своих». Но не раскрыть богатство «внутренних» смыслов этих мест.

Мы бродим по двору пустой мечети. «Вон там — омовение, вон тут читается пятничная проповедь... э-э-э... Имам говорит: “Будьте справедливы, не воруйте”». Я: «Хутба?». Он: «Да, да!». Мой фотоаппарат щелкает без передышки. Приближаемся к входу. «Подойдите, посмотрите внутрь, можно снимать. Я не пойду, у меня немного спина застужена» (образ 19).

Снимаю обувь. Осторожно заглядываю сквозь стекло вглубь недостроенного здания. Сквозняк. Неудобно, ноги мёрзнут. И тут (наконец!) меня словно кольнуло: « И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая » (Исх. 3:5).

Образ 20

Просвет, мгновение точности — слово, относительно свободное от корпуса ритуалов, конвенций, интерпретаций, которые я педантично развертывал и развертываю сейчас перед вами.

Ведь Ташкент для меня, исследователя , прежде всего (почему я сюда и приехал) — это поле , социологическое или лингвистическое, место тотального научного интереса, побуждающего всегда быть настороже, не оставлять ничего не замечаемому быту, всё превращать в полевой материал. Но и «поле» бывает прокалено, прожжено... тем, что вдруг пришло в голову, случайно вспомнилось (на слово «озарение» мне не хватает смелости) во второй мой приход на кладбище Камалан, когда я стоял у мавзолея Ходжи Аламбардора (образ 20). Вот эти несколько строк о паломничестве, вынырнувшие из зимнего пейзажа и серых камней далекой страны, чтобы упереться мечом мне в сердце.

If you came this way,

Taking any route, starting from anywhere, At any time or at any season,

It would always be the same: you would have to put off Sense and notion. You are not here to verify, Instruct yourself, or inform curiosity Or carry report. You are here to kneel Where prayer has been valid.

T. S. Eliot, «Little Gidding», I, 39–46

Если прийти сюда

Любым путем и откуда угодно В любое время года и суток, Конец неизменен: вам придется отставить Чувства и мысли. Вы пришли не затем, Чтобы удостовериться и просветиться, Полюбопытствовать или составить отчет. Вы пришли затем, чтобы стать на колени, Ибо молитвы отсюда бывали услышаны.

Перевод С. Степанова 39

Произнося эти фразы, я могу думать о поэзии, лишенной упоминаний о вещах и существах; о связи стран и времен; о необыкновенно удачной рифме (Элиот — Ташкент); о маленьком ритуале освящения этой земли... но это не так уж важно.

And what you thought you came for Is only a shell, a husk of meaning From which the purpose breaks only when it is fulfilled If at all. Either you had no purpose

Or the purpose is beyond the end you figured And is altered in fulfilment.

А то, что казалось целью прихода, — Всего шелуха, всего оболочка смысла, Из которого — да и то не всегда, — прорывается ваша цель, Если смысл хорошо усвоен.

Либо цели у вас нет, либо цель за краем Задуманного пути и изменится при достижении цели.

Список литературы Москвич в Ташкенте, или опыт освоения «восточного» города: власть, повседневность, сакральное

- Said E. Orientalism. London and Henley, Routledge & Keagan Paul, 1978. P. 20-21

- Саид Э. В. Ориентализм. Западные концепции Востока/Пер. с англ. А. В. Говорунова. СПб, Русский Мiр, 2006

- Бродский И. Путешествие в Стамбул. Доступно на:http://lib.ru/BRODSKIJ/br_istambul.txt.

- Готье Т. Путешествие на Восток. М., Восточная литература, 2000.

- Hastrup K. Writing Ethnography: State of the Art//Anthropology and Autobiography. Ed. by J. Okely and H. Callaway. London, 1992. P. 117.

- Хайдеггер М. Время картины мира//М. Хайдеггер. Время и бытие. Статьи и выступления. М., 1993. С. 48

- Монастырский А.(сост.). Словарь терминов московской концептуальной школы. М., 1999. С. 72-73. Доступно на: www.PHILOSOPHY.ru/edu/ref/concept/slovar-m-k-sh.html.

- Уварова М. Ташкент как будто застыл в середине 70-х, в развитом (или не очень) социализме//Огонек, 2002, 19 декабря. Доступно на: www.ferghana.ru/detail.php?id=406801597011121.

- http://forum.ferghana.ru/viewtopic.php?mode=viewtopic&topic=327&forum=1&start=50. Последнее посещение 8 марта 2007 года.

- Adams L. Invention, institutionalization and renewal in Uzbekistan's national culture//European Journal of Cultural Studies, 1999. Vol. 2. No. 3. P. 364-366.

- Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М., Канон-пресс-Ц -Кучково Поле, 2001. С. 53-55.

- Abbas A. Building on Disappearance: Hong Kong architecture and colonial space//The Cultural Studies Reader. Ed. by S. During. London and New York, 1999. P. 148

- Lefebvre H. Production of Space. Oxford, 1991. P. 143

- Абдуллаев Е. Закон сохранения (заметки о «Ташколе»)//Малый шелковый путь. Вып. 4. Ташкент, 2003. C. 147.

- Murphy P. The Seven Pillars of Nationalism//Diaspora. Winter 1998. Vol. 7. No. 3. P. 373.

- Харитонов В. М. Колониальный город//География. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября», 1996, декабрь, № 6 (195-196). С. 10-11

- King A. Urbanism, Colonialism and the World Economy. London, 1991; Nas P. The Colonial City. Leiden, 1997.

- Сахадео Д. «Долой прогресс»: в поисках цивилизации в русском Ташкенте, 1905-1914//Культуры городов Российской империи на рубеже ХIХ-ХХ веков. СПб., 2004.

- Виткович В. Путешествие по Советскому Узбекистану. М., 1953. С. 32.

- Кларк Д. Б. Потребление и город, современность и постсовременность//Логос, 2002. № 3-4 (34). С. 43.

- Wilson E. The Invisible Flaneur//Postmodern Cities and Spaces. Ed. by S. Watson and K. Gibson. Oxford, 1995. P. 59-79.

- Марков Б. Путешествие как признание другого//Путь Востока. Межкультурная коммуникация. СПб, 2003. С. 187-188. Доступно на:http://anthropology.ru/ru/texts/markov/east06_28.html.

- Гройс Б. Город в эпоху его туристической воспроизводимости//Неприкосновенный запас, 2003. № 4 (30). Доступно на:http://magazines.russ.ru/nz/2003/4/grois.html

- Янышев С. Ташкент как зеркало неверного меня..//Малый шелковый путь. Вып. 2. Ташкент, [б. г.] Доступно на:http://xonatlas.uz/library/1.doc. Последнее посещение 8 марта 2007 года.

- Гоголь Н. В. Рим (отрывок)//Н. В. Гоголь. Собр. соч. Т. 2. М., 1952. С. 164.

- Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. С. 290

- Элементарные формы религиозной жизни//Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения. Антология. М., 1998. С. 174-231

- Сакральное в повседневной жизни//Коллеж социологии. 1937-1939. СПб., 2004. С. 75

- Гессе Г. Маленький трубочист//Искусство и художник в зарубежной новелле XX века. СПб., 1992. С. 432

- Камю А. Чума//А. Камю. Избранное. М., 1969. С. 135

- Berger P. The Heretical Imperative. New York, 1979

- http://www.lib.ru/POEZIQ/ELIOT/eliot1_10.txt