Мотив пути и духовных странствий в искусстве буддизма дзэн

Автор: Малинина Е.Е.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Искусство и культура Восточной Азии

Статья в выпуске: 10 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

Учение Будды глубоко и проникновенно, находится за пределами словесного мышления. А потому единственным способом освободиться от власти слов и понятий является, по выражению Ламы Анагарика Говинда, «замена нашей одноколейной логики многомерным символом». Язык метафоры, символа, звука, жеста, используемый искусством и открывающий возможность постигать мир иными, не рассудочными путями, становится в дзэн средством передачи пережитой в глубине сердца истины. Мотив Пути, дороги, перехода, движения так или иначе проявляет себя во всем дзэнском искусстве, ибо сам мир представляется потоком, «процессом становления, а не состоянием бытия». Акцент в статье сделан на раскрытии внутреннего смысла этого мотива, несущего в себе мудрость и пережитый опыт многих духовных наставников, исследование того, в каких образах, знаках, символах он проявляется в разных сферах дзэнского искусства (живописи, садовом искусстве, чайном ритуале). При всей значимости обозначенной темы - сквозной для всей дзэнской культуры - в российском японоведении, однако, отсутствуют исследования, посвященные ей, что определяет актуальность и практическую ценность данной работы.

Дзэн-буддизм, художник, живопись, символ, метафора, подтекст, мотив, сюжет, духовные странствия

Короткий адрес: https://sciup.org/147247126

IDR: 147247126 | УДК: 7.05+7.01 | DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-10-70-78

Текст научной статьи Мотив пути и духовных странствий в искусстве буддизма дзэн

,

,

Традиция духовного странничества, в которой испокон веков искали возможность внутреннего обновления, в равной степени была сильна как на Западе, так и на Востоке. И вдохновенные слова, предназначенные русским философом И. А. Ильиным для передачи особого характера русского духа с его тягой к странствиям по «нашим открытым, лёгким, разметавшимся просторам», зовущие «оставить привычное и уйти в необычное, сменить ветхое на обновлённое, оторваться от каменеющего быта и попытаться прорваться к иному, к светлому и чистому бытию и… вернувшись в своё жилище, обновить, освятить и его этим новым видением» [Ильин, 1991, с. 186], оказываются совершенно созвучными той традиции духовных странствий, которая веками существует на Востоке.

Динамическая природа реальности является, как известно, одной из главных духовных установок буддизма [Анагарика Говинда, 2006, с. 22]. Мотив Пути, дороги, перехода, движения так или иначе проявляет себя во всем дзэнском искусстве, ибо сам мир представляется потоком, «процессом становления, а не состоянием бытия» [Там же, с. 267]. Акцент в статье сделан на раскрытии внутреннего смысла этого мотива, несущего в себе мудрость и пережитый опыт многих духовных наставников, исследование того, в каких образах, знаках, символах он проявляется в разных сферах дзэнского искусства (живописи, садовом искусстве, чайном ритуале). Художественное творчество, как известно, расценивается в дзэнском контексте в первую очередь как духовная дисциплина. Живописный образ, наполняясь нравственноэтическим, символическим содержанием, становится одним из инструментов трансформации сознания, Путем и средством самообновления. При всей значимости обозначенной темы – сквозной для всей дзэнской культуры – в российском японоведении, однако, отсутствуют исследования, посвященные ей, что определяет актуальность и практическую ценность данной работы.

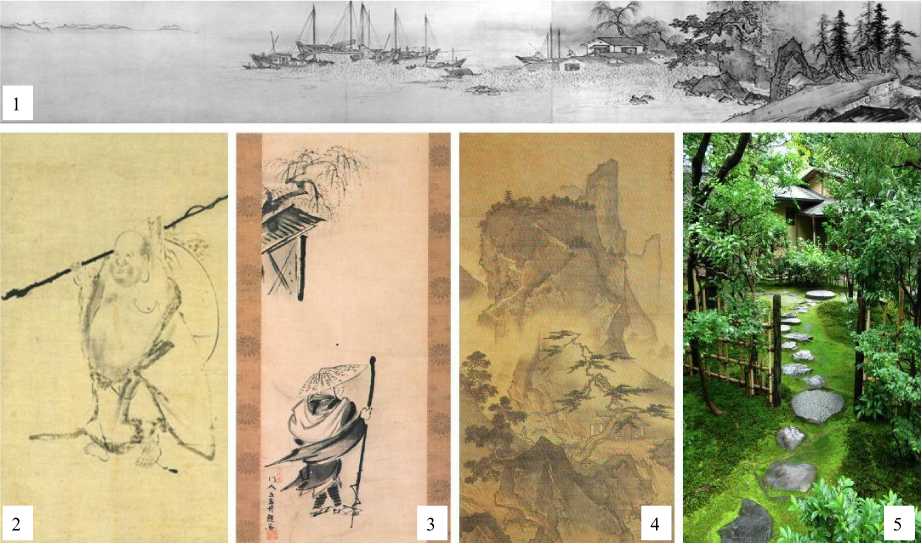

Персонажи дзэнского искусства – вечные странники, бредущие по дорогам земли и своей собственной судьбы во временной и пространственной беспредельности. Часто на картинах дзэнских художников можно увидеть смешного толстого человечка с огромным круглым животом и с не менее огромным мешком за спиной. Это – Хотэй (яп. 布袋 ), излюбленный персонаж дзэнского искусства, образ полулегендарный-полуисторический, ведущий свое происхождение от китайского монаха X в. Чи Цзу, который странствовал по родной провинции, забавляя людей комической внешностью, нелепым обаянием и шутками, исполненными искренней доброты (см. рисунок, 2 ). Изображаемый всегда с дорожным посохом, Хотэй воспринимается как символ непривязанности и свободы духа, лишенного озабоченности о дне завтрашнем [Holmes, Horioka , 1996, p. 77–82].

Художник и поэт, живший в XVII столетии, Морикава Кёрику (яп. 森川許六 ) спонтанной и беглой кистью набросает «Портрет» другого странника, исповедующего дзэнский образ жизни, своего наставника Мацуо Басё (яп. 松尾芭蕉 1644–1694): с неизменным посохом в руке, в развевающихся одеждах дзэнского монаха, бредущим куда-то в необъятную пустоту свободного и чистого поля свитка (см. рисунок, 3 ). Лишь фрагмент хрупких деревянных ворот занимает верхний угол рисунка – намек на бесприютность и вневременность бродячей

Мотив Пути и духовных странствий в искусстве буддизма дзэн:

1 – Мокуан. Хотэй. XIV в. Коллекция Сумитомо; 2 – Морикава Кёрику. Портрет Мацуо Басё. XVII в. Библиотека преф. Хёго; 3 – Сэссю. Пейзаж Лето. Национальный музей Токио; 4 – Сэссю. «Длинный» пейзажный свиток. 1486 г. Фрагмент. Ямагути, коллекция Мори; 5 – дорожка в саду (родзи) храма Тио-ин. Киото

Motif of the Way and Spiritual Pilgrimage in Zen Art:

1 – Mokuan. Hotei. 16th century. Sumitomo Collection; 2 – Morikawa Kyoriku. Portrait of Matsuo Basho. 17th century. The library of pref. Hyogo; 3 – Sesshu. The Landscape. Summer. National Museum. Tokyo; 4 – Sesshu. “The Long” landscape scroll. 1486. Yamaguchi, Mori Collection; 5 – Roji. Tio-in. Kyoto жизни поэта, свидетельство осознания бесполезности душевного и физического комфорта для духовных исканий, которые возможны только в Пути, в «бездомье», в отрыве от устоявшегося быта, дающего иллюзию защищенности и благополучия. Да и сам человек в контексте дзэнского мировоззрения осознается как движение, устремленность, путь к самому себе, своим истокам. «Души людские – потоки», которые не могут остановиться: всегда в Пути, в процессе внутреннего самообновления. Оттого-то так притягателен и любим последователями дзэнского учения образ Странника, бредущего по дорогам Судьбы и вселенной собственной души в поисках своей истинной природы и предназначения.

Странник…

Это слово станет именем моим.

Первый дождь осенний.

Мацуо Басё

(пер. В. Марковой)

Сама живописная техника, применяемая дзэнскими мастерами, нередко служит самым убедительным средством для передачи их мировоззренческих идей. Прозрачная, деликатная манера письма вполне соответствует своему названию – «призрачная живопись», отражая тем самым иллюзорную, пустотную суть феноменального мира – вечно текущего и подвижного. Сотканная из «пустоты», полая фигура Хотэя работы Мокуана (яп. 黙庵, умер в 1345) едва проступает на поверхности свитка, готовая раствориться в белизне его фона, растаять в Небытии, из которого возникла [Эбинэ Тосио, 1994, с. 29; Малинина, 2022, с. 22]. Весь образ, обрисованный по контуру светлой тушью, обильно разведенной водой, как будто балан- сирует на грани двух миров – явленного и невидимого, находящегося по ту сторону физической реальности. Он словно «парит» в пространстве, лишенном всякого природного и вещественного контекста, пребывая вне конкретики «места и времени».

Всегда улыбающийся, всегда благодарный тому, что есть, никогда не обременяющий людей своими заботами или печалью, Хотэй пребывает в созвучии с Дао, исполненный внутренней гармонии и мира. Отсутствие тревоги, безмятежное состояние души проистекают из величайшего доверия к жизни. Едва ли Хотэй знает, где найдет свой следующий ночлег или ужин, кого и что встретит за следующим поворотом своего Пути. Он заранее принимает любые неожиданности и живет уникальностью каждого момента бытия. И весь его счастливый и радушный облик говорит нам, что подлинная свобода заключается не в том, чтобы иметь то, что хочешь и любишь, а любить и принимать то, что дается Богом и судьбой.

Счастье в представлении дзэнских святых, внутренняя радость, которой они озарены, – не награда за добродетель, она сама является добродетелью, свидетельствующей об уровне бытия человека, свободного от привязанности к земным ценностям, которые по природе своей иллюзорны. Отсутствие претензий к миру рождает восхитительное чувство свободы от него, когда человек отпускает на волю всё земное, всё, что «от мира сего». Персонажи дзэнской живописи нередко несут эту просветленную радость, всем обликом заявляя о том, что чем более совершенен человек, тем более лучезарно и счастливо его сознание.

При всей метафорической насыщенности жанра дзэнской живописи (яп. 禅画 дзэнга ) именно пейзажная живопись, проникнутая глубокими философскими раздумьями о мире, космосе, человеке, исполненная многоплановой символики и подтекста, взяла на себя задачу отразить всю сложность мировоззренческих представлений. Среди множества символов, явленных в пейзажных свитках, человек там присутствует всегда: фигура странника – пешком или верхом на лошади, одинокого или в сопровождении слуги – органично вплетается в этот космос Гор и Вод. Путь, тропа, непременно присутствующие на свитке, как правило, поднимаются вверх, в горы и часто ведут к храму или монастырю, силуэты крыш которых виднеются среди складок туманных холмов (см. рисунок, 4 ). Символы духовного восхождения, они передают идею странствия души по дорогам мира и судьбы.

Одним из феноменов средневекового дзэнского искусства, где идея вечно подвижного потока реальности проявлена самым блистательным образом, является знаменитый «Длинный» свиток Сэссю (яп. 雪船 ), художника и монаха XVI столетия [Симао Арата, 1996, p. 32–33; 2012, p. 44–45]. Форма длинного – порой в несколько десятков метров – горизонтального свитка (яп. 絵巻物 эмакимоно ), популярная в Японии в XII–XIII столетиях, к XV в. уже утрачивает свою привлекательность для художников. Редко кто из них обращался в своем творчестве к ставшей уже архаичной форме эмакимоно в те времена, когда жил Сэссю (1420– 1506); да и определенного рода архитектурные изменения – появление строений в стиле сёин (яп. 書院 ), отличительной особенностью которых была, в частности, специальная ниша токонома (яп. 床の間 ). Всё это обусловило востребованность небольшой по формату вертикальной картины-свитка, удобной для вывешивания на стене. И всё же художник остановился именно на горизонтальном свитке, способном передать идею подвижного течения жизни, вечно меняющихся как во времени, так и в пространстве форм бытия [Малинина, 2022, с. 119–124].

«Длинный», действительно длинный – в шестнадцать метров! – свиток Сэссю поражает разнообразием видов, ландшафтов, сюжетов (см. рисунок, 1). Мы знаем, что Сэссю намеревался оставить нам реальные впечатления о своем пребывании в Китае. Но это не просто странствия по дорогам страны, о которой никогда не переставал мечтать художник. Виды китайских пейзажей накладываются в сознании живописца на изображение некоего внутреннего пространства – ландшафта души. Пейзажная панорама свитка превращается в исповедь духовных странствий художника, приобретая некий эзотерический подтекст, воспринимаясь в иных – более широких – временных и пространственных масштабах. Путешествия по дальней стране начинают осмысляться как скитания по дорогам судьбы, где в каждый момент открывается новая жизненная панорама, чаще всего неожиданная и удивительная, подобно тому, как по мере развертывания свитка никогда не знаешь, какой вид откроется за следующим поворотом тропы, за крутой отвесной стеной, какого спутника встретишь на древних каменных ступенях горного храма или на крутом подъеме в гору. Панорама свитка разнообразна и непредсказуема, как сама жизнь, где ничто не повторяется: странствия души протяженностью в жизнь. «Длинный» свиток разворачивается одновременно и во времени, и в пространстве. Вместе с путниками, бредущими по его дорогам, мы словно вдыхаем сначала ароматы весны, проходим через летние, затем осенние пейзажи, чтобы оказаться под конец свитка в мире заснеженных гор. Это конец свитка, но не конец пути, ибо среди засыпанных снегом ландшафтов снова повеяло дыханием весны. Идея непрерывности бытия и мимолетности ее преходящих форм, воплощенная в сменяющих друг друга временах года, лейтмотивом присутствует в дальневосточном искусстве. В нем не просто желание насладиться красотами природы, но смысл – глубокий и вечный [Ватанабэ Акиёси, 1994, с. 76–79].

Разворачивая свиток, человек сам участвует в творчестве, как бы формируя время – свое время. Пьеса жизни уже написана, драма судьбы вся запечатлена на свитке, но для берущего его в руки человека еще сокрыта. Свиток постепенно разворачивается справа налево, открывая неизвестные пока сюжеты, и одновременно сворачивается после просмотра, как бы «закрывая» прошедшее, предоставляя зрителю возможность целиком погрузиться в настоящее, сосредоточиться на том моменте, который здесь и сейчас – между уже свернутым и просмотренным фрагментом живописной ленты, пока еще не раскрытым. Редко где в дзэнском искусстве идея реальности и значимости настоящего звучит с такой поразительной наглядностью и убедительностью. Неторопливо и внимательно просмотрев весь свиток, пройдя вместе со странниками в монашеской одежде весь путь, надышавшись вольными и разнообразными, как сама жизнь, ландшафтами, зритель читает в конце надпись, сделанную рукой художника: «Нарисовано обремененным годами шестидесятисемилетним Сэссю, занимавшим первое почетное место в зале медитаций монастыря Тэндо (яп. 天堂 ) в Китае, в один из мирных дней 18 года эпохи Буммэй (яп. 文明 , 1486 г.)». Узнав, что шестнадцатиметровый пейзажный свиток, поражающий богатством своего содержания, динамичностью сменяющих друг друга сюжетов, создан в «один из мирных дней», трудно удержаться от изумления и восторга перед блистательным мастерством живописца. Надпись эта способна ошеломить даже тогда, когда знаешь силу магической кисти Сэссю, и то, насколько неиссякаем его художественный дар, ибо рисовать для него значило жить и дышать. Современники Сэссю, желая подчеркнуть мощь его таланта, говорили: «Кисть Сэссю спонтанна и жива, как сама природа. Казалось, тушью ему служила его собственная кровь, одухотворявшая всё, о чем рассказывала кисть» [Covell, 1941, p. 11].

В свое время дзэнский наставник Хакуин на вопрос о том, как долго он рисовал портрет Дарума, ответил: «Десять минут и восемьдесят лет». Подобно ему, свой «Длинный» свиток Сэссю писал один день и всю свою долгую жизнь. В шестнадцати метрах развернутой пейзажной панорамы спрессована судьба...

Никогда – до самой смерти – Сэссю не прекращал своих странствий по стране. Это отвечало особенностям его натуры, требующей движения и эмоциональной пищи для творчества, это было созвучно и той традиции, которая сложилась в монашестве. Передвижение пешком воспринималось как необходимый элемент духовного делания последователей дзэнского учения. «Странник, проходя по стране, существовал в соответствии с миром преходящего (яп. 浮世 укиё). Изменчивость и непостоянство реальных форм наблюдались паломником в пути, в буквальной смене визуальных впечатлений. Сообразно закону непостоянства (яп. 無常 мудзё) путешественник видел мир в движении, с меняющихся точек зрения. Смотреть на мир непостоянства с четко фиксированной постоянной позиции привязанного к одному месту обывателя считалось ложным в системе буддийских воззрений. Напротив, ломая чары обыденного, путешествия служат целям буддийского видения. Таким образом, буддий- ский монах в акте паломничества осуществлял принцип «подвижный в подвижном», будучи на своем микроскопическом уровне изоморфным макрокосму» [Штейнер, 1987, с. 194].

Идея вечно подвижного потока реальности настолько имманентна буддизму, что находит отражение во всём дзэнском искусстве, в том числе и садовом. Сухой сад камней (яп. 枯山水 карэсансуй ) с названием Сад Проплывающих Облаков создан в одном из храмов (яп. 霊雲院 Рэйун-ин) крупнейшего в Киото дзэнского монастыря Тофукудзи (яп. 東福寺 ). Плывущие облака представляют «аллегорию жизненного пути, а пуще всего, – несказанной легкости просветленного духа. Плывущие облака – это вереница свершений земного бытия; мудрый человек с утра наблюдает формы облаков и так выправляет себя» [Малявин, 1997, с. 334– 335].

Подобно воде, неостановимой в своей текучести, облака являются очень значимым для философии дзэн символом духовной свободы и непривязанности, общеизвестной метафорой изменчивости и непостоянства. Способность сохранять гибкость во всегда подвижном потоке реальности дала, между прочим, рождение образному названию, коим часто наделяют дзэнского монаха: (яп. ШЖ ун-суй ) - «облако и вода», ибо он «плывет, как облако, и течет, как вода».

Переплетение в сухом саду Рэйун-ин непредсказуемо-волнистых облаков, созданных из темного песка, с потоком широкой реки из светлого песка, берущей начало в сухом водопаде, – вся эта игра светлых и темных тонов создает объемную картину сада-микрокосма. Это сад-Вселенная, вмещающая в свои пределы жизнь небес и речные воды земных потоков, это мир символов, призванный пробудить сознание созерцающего его человека к пониманию взаимосвязи всего со всем, к восприятию мира как никогда не прерываемой игры вечно меняющихся форм бытия.

Мотив Пути, движения, перехода присутствует и в чайном ритуале (яп. 茶道 садо: ), рожденном в XVI столетии в пространстве дзэнского монастыря. Известно, что Сэн-но-Рикю (яп. 千利休 ), стоявший у истоков чайного ритуала, настаивал на значимости его внутреннего содержания, на перенесении акцента с внешней привлекательности действа как эстетизированного досуга с обилием прекрасной утвари на ту его сторону, где эстетическое и религиозное сливаются воедино. «Связь между Путем чая и религией проявляется не только в том, что мастером чая выступает человек религиозно настроенный, монах, но в том, что религия присутствует в качестве самого фундамента, того корня, из которого выросла чайная церемония», – утверждает теоретик дзэнского искусства Хисамацу Синъити [Hisamatsu Sin’ichi, 1987, p. 11].

Сам ритуал, переосмысленный Сэн-но-Рикю в духе дзэнского учения, принимает во внимание и наполняет сокровенным смыслом каждое мгновение действа, требуя от участников выверенности всех жестов, осознанного присутствия «здесь и сейчас» во всех без исключения актах его тщательно продуманного действа.

Уже начальный акт чайного ритуала – прохождение через сад, являясь первой ступенью отрешения от мира суеты и очищения сознания от земных страстей, наделяется глубокой символикой. Об этом свидетельствует само название сада – ро:дзи (яп. 路地 ). Это же название носит и дорожка, ведущая к чайному дому через сад, выложенная из специально подобранных плоских камней (см. рисунок, 5 ).

Рикю приписывают стихотворные строки, посвященные ро:дзи , в которых раскрывается символический смысл садового пространства, окружающего дом:

Ро:дзи – это Путь,

Лежащий над миром суеты И земных страданий.

Как может пыль сознания

Осквернить его?

[Sen Soshitsu, 1998, p. 169]

(пер. Е. Малининой)

Предназначение ро:дзи – сада и одновременно узкой дорожки через него – помогать тому, кто вошел в его пределы, преодолеть притяжение земных страстей, зависимость от мирского; настроить сознание на восприятие высшей, духовной реальности, опустошить ум (яп. 無心 му-син ) и очистить сердце. В контексте идей сутры Лотоса, где присутствует это понятие, ро:дзи означает «мир озаренный». Так же назван в священном писании и «просветленный человек». «Не существует спокойного места в Трех мирах; все они – подобны дому в огне… Избежавший огня в пылающем доме спасется на открытом пространстве ( ро:дзи )», – гласит текст сутры Лотоса (цит. по: [Sen Soshitsu, 1998, p. 166]).

«Пылающий в огне дом» – это мир человеческих страстей и желаний, сад же, окружающий чайную комнату, названный ро:дзи , уподобляется «открытому и безопасному пространству» – миру просветления, отрешенности и чистоты, где найдут спасение те, кто избежит суеты мирской. В пределах ро:дзи , «мира озаренного», все ценности из сферы обыденного – представления о бедности и богатстве, о социальных различиях – утрачивают свое значение, обретают характер призрачности и иллюзорности, уступая место законам иной реальности.

Дзэнское учение настаивает на необходимости обретения чувства отстраненности, непри-вязанности ко всему земному, сотворенному. Средневековая японская словесность изобилует метафорами, в которых человеческая жизнь сравнивается с «пеной, вскипающей на гребне волны», с «недолговечным пузырём на воде», со сном, тенью, эхом, плывущим облаком, с «мгновенной искрой, высеченной камнем», со вспышкой молнии, росинкой, готовой растаять с первыми лучами восходящего солнца, с «банановым листом непрочным». Уподобляется она «рогам оленя» 1 , белому коню, совершающему прыжок через расселину 2… Она – и «временный приют», «остановка на ночлег на постоялом дворе».

Убедительнее всего эта идея проявляется в символике чайного павильона соан (яп. 草庵 ) – соломенной хижине, «хрупком сгустке недолговечного бытия» (цит. по: [Скворцова, 2021, с. 289]). В своем изначальном смысле соан был приютом скитальца, странствующего по пустынным, необжитым пространствам. Верхушки высокого густого тростника связывались узлом прямо в поле, и получался навес или что-то похожее на палатку – ночное убежище странника. Утром узел развязывался, и палатка бесследно исчезала, возвращаясь в свое естественное состояние: метафора сначала временного проявления, «сгущения вещей» в феноменальном мире, а затем их последующего растворения, развоплощения.

Сам процесс передвижения по саду наделен особым смыслом. Войдя со стороны улицы через наружные врата (яп. ^^ сото-мон), гости оказываются в пространстве так называемого внешнего ро:дзи (яп. ^Й№ сото-ро:дзи), где, следуя маршруту, диктуемому дорожкой, подходят к крытой скамейке (яп. ^Ш^^ косикакэ-матиай) - месту ожидания того момента, когда хозяин пригласит пройти дальше. В действительности же никакой нужды для передышки или ожидания не требуется: все приготовления к приему гостей давным-давно сделаны. Единственная причина для остановки перед дальнейшим продвижением по саду – возможность для приглашенных успокоить мысли, сосредоточиться на тишине, красоте садового пространства, настроиться на необходимый для чайного действа лад. Появляется хозяин, поклоном приветствуя гостей, – знак того, что можно следовать дальше. Гостям над- лежит пройти еще через одну хрупкую бамбуковую калитку, названную «срединными вратами» (яп. 中門 тю-мо), переступив через которую, они оказываются в пределах «внутреннего» пространства ро:дзи. Очевидно, что эти «врата» не являют собой никакой физической преграды (при желании их можно запросто обойти с любой стороны) и носят чисто символический характер.

Чайный сад, дорожка, идущая по нему, упомянутые «врата» – всё это символы и знаки «перехода» в иное, духовное, метафизическое пространство, в иное состояние сознания; это символы духовной трансформации, самообновления. Это и памятование о настоящем моменте, о необходимости сознательного присутствия «здесь и сейчас» [Малинина, 2023, с. 217].

Учение Будды глубоко и проникновенно, находится за пределами словесного мышления. А потому единственным способом освободиться от власти слов и понятий является, по выражению Ламы Анагарика Говинда, «замена нашей одноколейной логики многомерным символом» [Анагарика Говинда, 2006, с. 153]. Творения дзэнских мастеров, как известно, далеки от попытки имитации мира, находящегося перед глазами, это, скорее, попытка выражения их внутренней реальности. Разными путями и способами последователи дзэнского учения пытались передать суть пережитого ими духовного опыта, свое представление о непрерывности и значимости Пути, ведущего к внутренней трансформации. Художественное творчество, как известно, расценивается в дзэнском контексте в первую очередь как духовная дисциплина. А потому не случайно многие из дзэнских искусств объединены этим словом «Путь» (Путь кисти и туши – яп. 書道 сёдо , Путь чая – яп. 茶道 садо , Путь цветка – яп. 花道 кадо и др.): это Путь, ведущий к озаренному состоянию духа, самообновлению, к обретению своего настоящего «я», это Путь к самому себе.

Список литературы Мотив пути и духовных странствий в искусстве буддизма дзэн

- Анагарика Говинда. Творческая медитация и многомерное сознание. М.: Беловодье, 2006. 317 с.

- Ильин И. А. О тьме и просветлении: книга художественной критики: Бунин, Ремизов, Шмелёв. М.: Скифы, 1991. 211 с.

- Малинина Е. Е. Путь кисти и туши. Новосибирск: НГУ, 2022. 151 с.

- Малинина Е. Е. В Безмолвии дзэнского сада. Новосибирск: НГУ, 2023. 231 с.

- Малявин В. В. Китай в XVI-XVII веках. М.: Искусство, 1997. 498 с.

- Скворцова Е. Л. Японская эстетика ХХ века. Антология. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2021. 583 с.

- Штейнер Е. С. Иккю Содзюн. М.: Наука, 1987. 279 с.

- Японская любовная лирика. М.: Худож. лит., 1988. 254 с.

- Covell J. C. Under the Seal of Sesshu. New York: De Pamphilis Press, Inc., 1941. 116 p.

- Hisamatsu Sin’ichi. The Significance of the Namporoku // Chanoyu Quarterly. 1987. No. 52. P. 11.

- Holmes S. W., Horioka C. Zen Art for Meditation. Rutland; Tokyo: Charles E. Tuttle Company, 1996. 111 p.

- Sen Soshitsu XV. The Japanese Way of Tea. Honolulu: Uni. of Hawai’i Press, 1998. 229 p.

- Ватанабэ Акиёси. Суйбоку-га: Сэссю то сонно рюха [水墨画: 雪船とその流派]. Живопись тушью: Сэссю и его школа. Токио: Нихон-но бидзюцу, 1994, 98 с. (на яп. яз.)

- Симао Арата. Сэссю [雪船]. Токио: Сингося, 1996. 93 с. (на яп. яз.)

- Симао Арата. Сэссю [雪船]. Токио: Bijutsu Co., LTD, 2012. 79 с. (на яп. яз.)

- Эбинэ Тосио. Суйбоку-га: Мокуан кара Минтё э бидзюцу [海老根 聴郎. 水墨画:黙庵か ら明兆へ]. Живопись тушью: от Мокуана до Минтё. Токио, Нихон-но бидзюцу, 1994, 98 с. (на яп. яз.)