Мотивация к самоконтролю повышения остроты зрения при зрительном утомлении и спазме аккомодации

Автор: Рабичев И.Э., Котов А.В.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Медицина

Статья в выпуске: 1 (68) т.13, 2017 года.

Бесплатный доступ

Существует множество методик и технических устройств, используемых для снятия зрительного утомления и спазма аккомодации, однако при этом не в достаточной мере учитываются достижения отечественной физиологии, психологии, нейропсихологии и экспериментальной психологии. Авторы считают, что специфическая мотивационная доминанта самоконтроля зрения, необходима человеку для того, чтобы поддерживать зрительную функцию в рамках физиологического оптимума, а так же добиваться положительных результатов в случаях восстановления механизмов зрительного восприятия. Мотивация к самоконтролю повышения остроты зрения и регулярное использование предложенного способа доказывает свою высокую эффективность и рекомендуется для более широкого использования людьми различных профессий, в том числе операторов, работающих с мониторами.

Самоконтроль, острота зрения, зрительное утомление

Короткий адрес: https://sciup.org/140221957

IDR: 140221957 | УДК: 57.016.4

Текст научной статьи Мотивация к самоконтролю повышения остроты зрения при зрительном утомлении и спазме аккомодации

Известны множество факторов и причин, которые приводят к зрительному утомлению и последующему возникновению спазма аккомодации [1, 2, 3, 4]. Существует множество методик и технических устройств, используемых для устранения зрительного утомления и снятия спазма аккомодации [2, 3, 4, 5]. Однако при их применении не в достаточной мере учитываются достижения отечественной физиологии (Сеченов И.М. [6], Ухтомский А.А. [7], Анохин П.К. [8]), классической и современной психологии (Леонтьев А.Н. [9]), нейропсихологии (Лурия А.Р. [10]), а также экспериментальной психологии (Пиаже Ж. [11]).

Цель работы: мы полагаем, что сохранение зрительных функций возможно только при формировании специфической мотивационной доминанты самоконтроля своего зрения и выполнения упражнений для повышения и поддерживания остроты зрения. Мы считаем, что дефицит специфической мотивационной доминанты самоконтроля зрения, не позволяет человеку поддерживать зрительную функцию в рамках физиологического оптимума, а так же добиваться положительных результатов в случаях восстановления механизмов зрительного восприятия.

Сохранение нормального зрительного восприятия возможно лишь при условии самоподдержания субъектом доминирующей мотивации к собственному контролю функций зрения, а в случае снижения остроты зрения своевременному проведению соответствующих реабилитационных мероприятий. Для сохранения и поддержания нормального зрения необходимы субъективное желание человека к организации самоконтроля остроты собственного зрения. Однако в случае снижения остроты зрения необходима специальная мотивация к проведению восстановительных тренировок к повышению остроты зрения.

Собственные многолетние исследования, а также анализ литературы привели нас к выводу, что эффективность реабилитационных мероприятий возрастает при использовании нами разработанных методов тренировок с учетом рекомендаций по поддержанию доминирующей мотивации к восстановлению функций зрения.

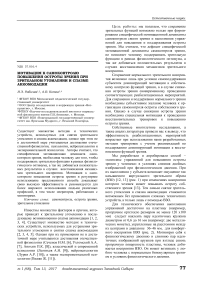

Мы разработали и апробировали способ – «комплекс упражнений для повышения остроты зрения у человека» в условиях слияния двойных изображений при физиологическом двоении. При их выполнении у субъекта возникает ощущение так называемого виртуального зрительного образа (ВЗО) [12, 13] (рис. 1) при изменениях восприятия которого человек может повышать остроту собственного зрения [13]. Тем самым снятие зрительного утомления и спазма аккомодации становится возможным без применения сложных технических устройств, а только лишь с помощью ВЗО.

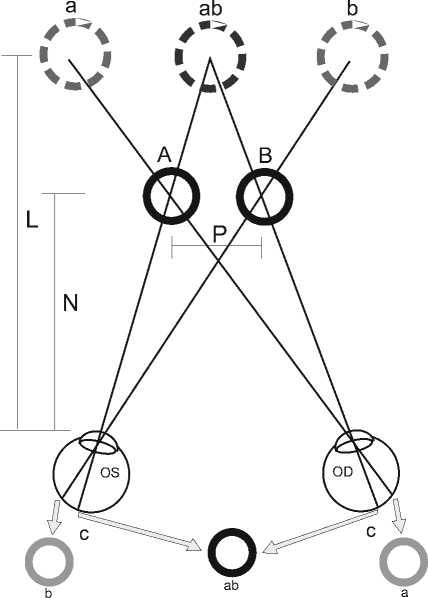

Для технического обеспечения выполнения упражнений достаточно на пластину (например, прозрачное оргстекло размером не менее 120 х100 мм) следует наклеить пару идентичных кружков диаметром от 0,6 до 16 мм (например: две металлических монеты), укрепленные на расстоянии между их центрами в диапазоне 36–46 мм, для комфортного восприятия ВЗО (рис. 2). Мотивируя себя к физиологическому двоению и слиянию пар идентичных изображений кружков при взгляде сквозь прозрачную поверхность пластины, человек добивается восприятия ВЗО. Он может возникать у любого человека с нормальным бинокулярным зрением в условиях физиологического двоения.

Рис. 1. Схема слияния двойных изображений при перекрестном физиологическом двоении, реальные изображения A и B. В результате слияния изображений А и В формируется «виртуальный зрительный образ» (ВЗО), состоящий из трех элементов ab, a, b; ab – виртуальный образ, воспринимаемый бинокулярно, a – виртуальный образ, воспринимаемый монокулярно правым глазом, b – виртуальный образ, воспринимаемый монокулярно левым глазом, C – область корреспонденции, P – расстояние между центрами двойных изображений A и B, N – расстояние от глаз до двойных изображений, L – расстояние от глаз до виртуального образа ab.

Рис. 2. Прозрачное оргстекло с двумя кружками для выполнения упражнений по улучшению зрительных функций.

Главным, для восприятия ВЗО является наличие нормальной корреспонденции сетчаток и умение субъекта произвольно управлять процессами

вергенции (изменением углов направления зрительных осей, сведением или разведением зрительных осей).

Упражнения осуществляются следующим образом. Перед субъектом ставится задача – управляя своими вергентными движениями глаз, наблюдать ВЗО и следить за состоянием его элементов при увеличении расстояния от глаз до пластины с кружками.

Первичное расстояние от глаз субъекта до пластины с кружками для выполнения упражнения должно быть около 20–30 см. Взгляд должен быть направлен строго вдаль сквозь прозрачную пластину из оргстекла, на однотонный фон и вдаль, (за плоскость стекла с парой изображений). Субъект должен смотреть таким образом, чтобы пара реальных изображений раздваивалась. В таком случае возникают ощущения четырех кружков или трех кружков. Из четырех изображений можно получить изображения трех кружков, изменяя дистанцию от глаз до пластины кружками. Затем, нужно удержать устойчивое восприятие этого ВЗО состоящего из трех кружков.

Все три виртуальных изображения должны восприниматься на одной линии по горизонтали, причем среднее из них должно быть точно в центре относительно двух других.

Необходимо проверить правильность направления взгляда, для этого нужно прикрыть рукой на секунду один глаз, изображение исчезнет с противоположной стороны от прикрытого глаза. Например, если прикрыть левый глаз, то исчезнет правое изображение, если прикрыть правый глаз, то изображение исчезнет левое изображение.

Упражнение выполняется при наличии устойчивого ВЗО. При этом необходимо постепенно увеличивать расстояние от глаз до кружков, рассматривая среднее изображение ВЗО.

За несколько таких упражнений при желании можно увеличивать расстояние от глаз до пластины с кружками до 100–150 см. Упражнения проводятся в течение 5-7-10 мин. Важным является не длительность время выполнения упражнений, а достижения результата. При достижении навыка управлять своими зрительными осями, упражнения можно выполнить за 3–4 мин. Для получения максимального результата необходимо повторять упражнения несколько раз вплоть до достижения устойчивого результата в виде повышения остроты зрения.

Результативность предлагаемого способа объясняется тем, что при слиянии двойных идентичных изображений зрительные оси устремлены вдаль на расстояние определенное параметрами пар изображений (расстоянием от глаз до пластины с кружками и расстоянием между центрами пары кружков). В процессе дивергенции хрусталики становятся более плоскими, снижается напряжение аккомодации. Но при этом изображение кружков могут восприниматься расплывчато, но это не влияет на резуль- тат повышения остроты зрения. В таких условиях зрительной системы механизм настройки на резкость находится в состояние поиска, мышцы активно сокращаются и расслабляются. Таким образом, утомление снижается, спазм аккомодации устраняется. Во время выполнения упражнений протекает процесс дозированной ступенчатой адаптации зрительной системы к изменяющимся условиям соотношения аккомодации и вергенции.

За 2010-2016 гг. наши упражнения выполняли более 1000 человек в возрасте от 6 до 60 лет. Результативность повышения остроты зрения в среднем составляет 95%. В зависимости от степени осложнения зрительных функций острота зрения может повыситься на 2–5 строк по таблицы Сивцева – Головина.

Разработанный нами способ мотивационно обусловленного самоконтроля и выполнения упражнений для повышения остроты зрения регулярно используется уже в течение 16 лет в центре исследования и коррекции зрения «Восприятие».

Способ и устройства разрешены к использованию на территории Российской Федерации, утверждены в 1994 г., и в 1996 г. внесены в реестр Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации. В 2016 году получен новый патент РФ 2572749 «Комплект для исследования механизмов бинокулярного зрения» [14] являющийся дополнением к утвержденному способу и устройству.

Заключение.

Мотивация к самоконтролю повышения остроты зрения и регулярное использование предложенного способа доказывает свою высокую эффективность и рекомендуется для более широкого использования людьми различных профессий, в том числе операторов, работающих с мониторами.

Список литературы Мотивация к самоконтролю повышения остроты зрения при зрительном утомлении и спазме аккомодации

- Аветисов Э.С. Близорукость. -М.: Медицина, 1986. -240 с.

- Розенблюм Ю.З. Оптометрия. -СПб.: Изд-во "Гипократ", 1996. -247 с.

- Шаповалов С.Л. Анатомо-физиологические особенности зрительного восприятия//Руководство по функциональной реабилитации зрения у лиц летного состава гражданской авиации. -М.: Воздушный транспорт, 1988. -C. 12-34.

- Поспелов В.И. Функциональная близорукость у детей//C6.: Патогенез близорукости, профилактика ее прогрессирования и осложнений. -М., 1990. -С. 95-99.

- Баранов А.А., Кучма В.Р., Сухарева Л.М. Оценка состояния здоровья детей. Новые подходы к профилактической и оздоровительной работе в образовательных учреждениях: Руководство для врачей. -Москва: НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков, 2006. -9 с.

- Сеченов И.М. Элементы мысли. -СПб.: Питер, 2001. -416 с.

- Ухтомский А.А. Доминанта. -СПб.: Питер, 2002. -448 с.

- Анохин П.К. Теория функциональной системы/В кн.: Общие вопросы физиологических механизмов. Анализ и моделирование биологических систем. -М., 1970. -С. 6-41.

- Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. -М.: Смысл, 2000. -511 с.

- Лурия А.Р. Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных поражениях мозга. -3-е изд. -М.: Академический Проект, 2000. -512 с.

- Пиаже Ж. Психология интеллекта. -СПб.: Питер, 2003. -192 с.

- Рабичев И.Э., Котов А.В. Зрительные иллюзии и виртуальные зрительные образы: сравнительные аспекты//Теоретическая и экспериментальная психология. -2013. -Том 6, № 2. -С. 9498.

- Рабичев И.Э. Котов А.В. Поляков А.Р. Формирование специфической мотивации и обучение методам функциональной коррекции остроты зрения у школьников//Научный журнал «Наука и образование». Якутск. -2014. -№ 3. -С. 100-103.

- Рабичев И.Э. Комплект для исследования механизмов бинокулярного зрения. Изобретения. Полезные модели. -Официальный бюллетень федеральной службы по интеллектуальной собственности «Роспатент», 20.01.2016. -Бюл. № 2. Патент RU 2572749 C2