Мотивация трудовой деятельности студентов медицинских вузов

Автор: Ватулина К.В.

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Школа молодых исследователей

Статья в выпуске: 2, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются особенности мотивации трудовой деятельности студентов медицинских вузов в современных социально-экономических условиях. Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения качества подготовки медицинских кадров и решения проблемы кадрового дефицита в здравоохранении, а именно в государственных медицинских учреждениях. Проведен теоретико-методологический анализ факторов, влияющих на мотивацию студентов, а также эмпирическое исследование с использованием опроса 168 студентов из 14 медицинских вузов России. Выявлено, что ведущие мотивы трудовой деятельности студентов являются мотивы гуманистического характера: общественная польза, принадлежность к социальной группе и общественное признание, тогда как материальная мотивация играет менее значимую роль. Полученные результаты позволили рекомендовать разработку комплексных мер по поддержке и развитию мотивации студентов медицинских вузов, особенно в критические периоды обучения, с целью повышения их профессиональной ориентации и готовности к работе в государственном секторе системы здравоохранения.

Мотивация трудовой деятельности, студенты медицинских вузов, профессиональная установка, внутренняя мотивация, внешняя мотивация, кадровые дефицит, профессиональная идентичность, система здравоохранения

Короткий адрес: https://sciup.org/142245042

IDR: 142245042 | УДК: 316 | DOI: 10.24412/1994-3776-2025-2-125-136

Текст научной статьи Мотивация трудовой деятельности студентов медицинских вузов

условиях мотивация становится ключевым фактором, определяющим не только успехи в учебной деятельности, но и адаптацию к требованиям рынка труда.

За последние годы изменились факторы, влияющие на мотивацию студентов, включая новые методы организации учебного процесса, распространение дистанционного обучения и усиление роли самообразования [9]. Это требует постоянного анализа мотивационных особенностей и выявления новых тенденций, формирующих отношение к профессии [10]. Актуальность темы также связана с необходимостью разработки эффективных способов повышения трудовой мотивации студентов медицинских вузов.

Современных исследования уделяют внимание внутренним и внешним детерминантам мотивации, а также влиянию образовательной среды на развитие профессиональных и личностных качеств будущих врачей. В медицинском образовании мотивации тесно связана с формированием профессиональной идентичности, стремлением к самореализации и социальной значимости профессии [11]. Высокий уровень мотивации к учебе и труду является необходимым условием успешной профессиональной деятельности [10].

Формирование мотивации студентов медицинских вузов зависит от множества факторов: индивидуальных особенностей, социального окружения, образовательных стратегий и условий практической подготовки. Комплексное исследование этих аспектов позволит выявить основные тенденции в мотивационной сфере и разработать эффективные меры для ее развития. Это особенно важно в условиях роста требований к качеству медицинского образования и подготовки специалистов [11].

Следует отметить, что актуальность исследования мотивации трудовой деятельности студентов медицинских вузов обусловлена также необходимостью решения проблемы кадрового дефицита в сфере здравоохранения [6] и снижением заинтересованности выпускников в работе в государственных медицинских учреждениях.

Согласно Стратегии развития здравоохранения до 2030 года, одной из ключевых задач является формирование эффективной и своевременной системы предоставления медицинской помощи. Это указывает на необходимость воспитания высококвалифицированных специалистов во всех регионах страны, мотивированных развиваться в данной профессиональной среде [14].

Так, сфера здравоохранения традиционно пользуется высоким спросом среди абитуриентов. В 2024 году в российские медицинские вузы было зачислено 35000 абитуриентов, конкурс на поступление вырос с 10 человек на одно место, согласно данным 2023 года, до 13 человек, а средний балл увеличился на два пункта [12]. Увеличение числа зачисленных абитуриентов обусловлено повышением количества бюджетных мест на специалитете и в ординатуре, прежде всего за счет увеличения целевого набора и увеличением числа квот для участников специальной военной операции и их детей [15].

Также следует подчеркнуть, что растет и количество иностранных студентов, которые стремятся получить высшее медицинское образование в России [12]. Точных данных о зачисленных иностранных студентах Министерство здравоохранения не предоставляет, однако констатирует факт увеличения числа таких студентов.

Но, несмотря на такую популярность медицинских направлений среди абитуриентов, динамика обеспеченности врачебными кадрами в государственных медицинских организациях Российской Федерации ухудшается.

Так, исследование по обеспеченности кадрами системы здравоохранения в период с 2018 по 2022 гг., проведенное А.А. Латышовой и М.А. Ивановой [6] в 2023 году, свидетельствует о снижении показателя обеспеченности на 0,5 %. Этот показатель свидетельствует о снижении уровня заинтересованности студентов медицинских вузов в продолжении построения карьерной траектории в ранее выбранной сфере. Поэтому на современном этапе развития общества актуализируется необходимость исследования мотивации трудовой деятельности студентов медицинских вузов.

Теоретико-методологический анализ свидетельствует об исследовательском интересе к изучению факторов, влияющих на трудовую мотивацию персонала в целом. Так, данная проблематика рассмотрена в работах А.Н. Леонтьева [7], Е.А Комарова [5], В.И. Ковалева [4], Е.А, Климова [3], Е.П Ильина [2], Э.Ф. Зеера [1] и других ученых. В области социального управления проводятся исследования особенностей мотивации различных профессионально-квалификационных групп людей, среди которых отдельно выделяют студентов медицинских вузов.

В рамках изучения факторов, влияющих на мотивацию студентов-медиков, наибольший интерес представляю работы И.Г. Новокрещеновой, И.В. Новокрещенова, В.В. Чунаковой, В.В. Ретивиной [8], в которых освещена специфика мотивации такой категории персонала, как студенты медицинских вузов.

Авторами было проведено исследование мотивации трудовой деятельности студентов медицинских вузов с использованием метода опроса. Объектом исследования стали студенты медицинских вузов, предметом - трудовая мотивация студентов-медиков. Цель работы - теоретическое и эмпирическое исследование особенностей мотивации трудовой деятельности студентов медицинских вузов.

В опросе приняли участие 168 респондентов, представляющих 5 регионов Российской Федерации: опрос проходили студенты 14 медицинских вузов из 6 городов РФ. Возраст участников анкетирования находится преимущественно в диапазоне от 18 до 23 лет, что обусловлено тем, что абсолютное большинство опрошенных, а именно 94 % от общего числа респондентов, являются студентами 1-6 курса специалитета, поступивших в ВУЗы сразу после окончания школы и впервые получающих высшее образование.

На основании проведенного предварительного анализа были выдвинуты следующие гипотезы:

-

1. Ведущими мотивами трудовой деятельности студентов медицинских вузов являются те, которые отражают гуманистическую природу профессии и социальную значимость роли медиков, а именно мотивы «общественная польза», «принадлежность к социальной группе» и «общественное признание». В то же время для студентов-медиков менее важными будут мотивы, связанные с материальной стороной трудовой деятельности, такие как «материальная обеспеченность» и «материальное поощрение».

-

2. Внутренняя мотивация трудовой деятельности студентов медицинских вузов изменяется в течение обучения следующим образом: она достигает высоких значений на начальных курсах, затем значительно снижается в середине обучения из-за академического выгорания и переоценки профессиональных ожиданий, и вновь возрастает на завершающих этапах обучения.

-

3. Большинство студентов медицинских вузов предпочитают трудоустройство в частных клиниках, стремясь к профессиональной самореализации и более гибким условиям работы, тогда как работа в государственных учреждениях вызывает у них меньший интерес.

Для проведения исследования были использованы:

-

1) методика изучения мотивации и установки на профессиональную деятельность, разработанная А.В. Крыловой и И.А. Игнатковой [13]. Данная методика состоит из 23 утверждений, которые респондентам предлагают оценить по шкале, состоящей из 3 ответов: «согласен», «частично согласен» и «не согласен». Мотивация в данной методике измеряется на основе 4 шкал:

-

- первая шкала направлена на оценку установки на профессию , то есть она оценивает степень осознанности выбора студента и его готовности к профессиональной реализации;

-

- вторая шкала измеряет уровень внутренней мотивации : отражает интерес к содержанию деятельности и стремление к саморазвитию;

-

- третья оценивает внешнюю положительную мотивацию , а именно фиксирует ориентацию на социальное признание и карьерный рост;

-

- четвертая шкала измеряет внешнюю отрицательную мотивацию , которая позволяет выявить страх перед неудачами и стремление избегать критику.

Чем выше показатель по шкале, тем более выраженной является установка на профессию или определенный вид мотивации.

-

2) авторский опросник для оценки иерархии мотивов трудовой деятельности студентов медицинских вузов (мотивы, которые обусловливают выбор места работы будущих специалистов здравоохранения). Для анализа были определены 16 мотивов, которые могут повлиять на выбор места трудоустройства: самореализация, хорошие отношения с коллегами, забота о личном здоровье, интересная работа, материальная обеспеченность, материальное поощрение, общественное признание, территориальное расположения места работы, стремление к балансу между работой и личной жизнью, общественная польза, социальные контакты, творчество и инновации в медицинской науке, власть, принадлежность к социальной группе, безопасность, влияние.

Опросник включал также дополнительные вопросы, затрагивающие темы планирования карьеры и личных предпочтений относительно осуществления трудовой деятельности .

Результаты исследования в части профессиональной установки представлены на диаграмме (Рис. 1).

Анализ установки на профессию. У большинства респондентов (64%) наблюдается высокий уровень установки на профессию, у 27% - средний, у 9% - низкий.

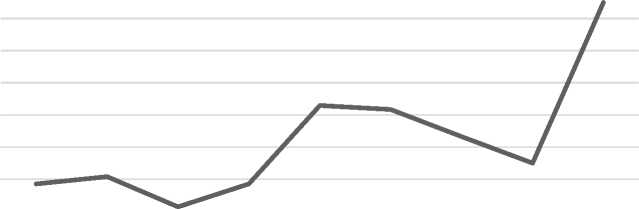

Профессиональная установка студентов медицинских вузов снижается на 3-4 курсе, что связано с кризисом профессионального самоопределения и переоценкой ценностей. На 5-6 курсе специалитета и в ординатуре установка на профессию вновь возрастает, достигая максимальных значений за счет осознанного выбора, профессиональной зрелости и ориентации на долгосрочную карьеру в медицине (Рис. 2).

Низкий уровень

Средний уровень установки 27%

Высокий уровень установки 64%

Рисунок 1. Результаты исследования уровня профессиональной установки студентов медицинских вузов

Анализ внутренней мотивации к профессиональной деятельности. По результатам проведенного исследования были выявлены следующие существенные различия в уровне внутренней мотивации к профессиональной деятельности на разных этапах обучения.

Высокий уровень внутренней мотивации характерен для следующих групп: 1-2 курс специалитета (63% и 67% соответственно), 5-6 курс специалитета (70% - 71%) и для группы студентов-ординаторов (1 курс – 88%, 2 курс – 90%, 4 курс – 91%) (Рис.3).

Выявленная динамика мотивации (высокая на входе, снижение в середине, восстановление к концу) подтверждает вторую гипотезу данного исследования о том, что уровень трудовой мотивации снижается к середине обучения и восстанавливается к его завершению, что обусловлено спецификой организации медицинского образования. Таким образом, критический период 3-4 курсов требует особого внимания со стороны образовательных учреждений и со стороны потенциальных работодателей (организаций системы здравоохранения) для предотвращения потери мотивированных на трудовую

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Z Z

аСЛ

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

^^^^^^ Установка на профессиональную деятельность деятельность в выбранной отрасли будущих специалистов и поддержания их профессиональных устремлений.

Рисунок 2. Динамика установки на профессиональную деятельность

Анализ внешней положительной мотивации. Анализируя внешнюю положительную мотивацию студентов медицинских вузов, наблюдается наибольший ее уровень на 2 курсе специалитета (67%) и на 4 курсе ординатуры (75%). Далее начинаются этапы снижения внешней положительной мотивации. На 2 курсе ординатуры отмечается минимальный показатель (42%), однако важно отметить, что это обусловлено маленькой выборкой ординаторов, прошедших опрос (Рис. 4).

К возможным причинам динамики внешней положительной мотивации на первых курсах можно отнести то, что она поддерживается ожиданиями высокого заработка, престижа и стабильности. Снижение же внешней положительной мотивации на 3-4 курсах специалитета может быть связано с осознанием реальных условий труда, ограниченностью карьерного роста и материальных перспектив.

100%

80%

60%

40%

20%

0%

^

^^^^^м Внутренняя мотивация

Рисунок 3. Динамика уровня внутренней мотивации студентов разных курсов

^

На дальнейших курсах специалитета происходит частичное восстановление внешней мотивации, что связано с приближением к окончанию обучения, выбором места работы, однако уровень мотивации по-прежнему не достигает пиковых значений начальных курсов ввиду более объективного видения отрасли и ситуации на рынке труда.

На 4 курсе ординатуры внешняя мотивация вновь становится высокой, что может быть связано с профессиональным самоопределением, ожиданием реальных карьерных и материальных выгод. А низкая внешняя положительная мотивация на 2 курсе ординатуры обусловлена индивидуальными особенностями небольшой выборки.

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

ж

^^^^^^ Внешняя положительная мотивация

Рисунок 4. Динамика уровня внешней положительной мотивации во время обучения

Анализ внешней отрицательной мотивации. По динамике уровня внешней отрицательной мотивации можно наблюдать, что с наиболее низким показателем уровня данной мотивации относятся 1-4 курс специалитета (Рис. 5). Это говорит о незначительном влиянии внешних отрицательных факторов на мотивацию студентов первых курсов, вероятно, потому что студенты на этих этапах обучения чаще руководствуются внутренними или внешними положительными мотивами.

Была выявлена внешняя отрицательная мотивация на завершающих этапах обучения (43% и 42% на 5 и 6 курсе соответственно), сравнивая показатели с показателями 1-4 курса. Рост внешней отрицательной мотивации именно на последних курсах специалитета может быть связан с усталостью, осознанием потраченного времени и ресурсов, однако из-за давления из вне (социальное окружение, нормы и устои общества) студенты-выпускники не готовы менять профессиональный путь, так как явно испытывают страх потерь и осуждения общественности.

Также следует отметить, что на 1 и 2 курсе ординатуры уровень внешней отрицательной мотивации выше, чем на большинстве курсов специалитета, и составляет 33% и 25% соответственно. Вероятно, это связано с профессиональными и социальными ожиданиями на этапе перехода к осуществлению самостоятельной трудовой деятельности, то есть внешняя отрицательная мотивация усиливается из-за неопределенности карьерных перспектив, давления семьи и общества, а также страха разочаровать ожидания окружающих.

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

^^^^^^ Внешняя отрицательная мотивация

Рисунок 5. Динамика уровня внешней отрицательной мотивации во время обучения

X

O'

Анализ иерархии мотивов трудовой деятельности. В рамках проводимого исследования респондентам также предлагалось оценить значимость мотивов по 5-балльной шкале. Динамика оценок мотивов по курсам демонстрирует, что ряд мотивов, такие как «самореализация», «интересная работа» и «общественная польза» является ведущими на начальных курсах (1-3), а к 6 курса специалитета показатели снижаются, после чего наблюдается рост показателя в ординатуре.

Что касается материальных мотивов, то важность материальной обеспеченности максимально оценивается студентами 2-4 курсов, значимость мотива снижается к 6 курсу и вновь актуализируется среди студентов-ординаторов. Значимость же дополнительного материального поощрения остается незначительным и достигает средней оценки 4,0.

Также одним из ведущих мотивов остаются хорошие отношения с коллегами и наличие интересной клинической практики. Однако важно отметить небольшой спад относительно мотива «интересная работа» среди студентов выпускных курсов специалитета. Вероятно, это обусловлено наличием начального трудового опыта и осознанием рутинности трудовой деятельности.

Таким образом, полученные результаты демонстрируют что студенты 1-2 курса специалитета особенно высоко оценивают мотивы: «самореализация», «интересная работа», «общественная польза», «хорошие отношения с коллегами» и «материальная безопасность». Так, на ранних курсах сохраняется романтизированный взгляд на профессию, ожидание личностного и профессионального роста, вера в возможность реализовать себя и быть полезным обществу. Излишняя идеализация выбранной сферы обусловлена отсутствием реального трудового опыта и влиянием социальной и образовательной среды, которые подчеркивают высокую миссию медицины.

3-4 курс специалитета демонстрирует первые признаки переоценки и выгорания. Так, оценки по большинству мотивов снижаются, а интерес к балансу работы и личной жизни, безопасности и социальной принадлежности возрастает. Данные изменения могут быть связаны с реальными трудностями учебы и практики, с которыми студенты стакиваются именно на данном этапе обучения, начиная ценить стабильность, поддерживающую среду и баланс в разных сферах жизни.

Существенное снижение оценок по большинству мотивов, особенно гуманистическим и профессиональным наблюдается у студентов 5-6 курсов. Ведущими становятся материальные и организационные факторы, что обусловлено скорым выходом на рынок труда и столкновением с бюрократией и рутиной. Будущие специалисты здравоохранения начинают более объективно оценивать возможности профессии и свои перспективы.

На следующем этапе получения высшего медицинского образования, а именно ординатуре, замечена стабилизация и возвращение к профессиональным ценностям. Оценки вновь растут по большинству мотивов, особенно по гуманистическим и профессиональным. Все эти изменения объясняются тем, что ординаторы уже работают с пациентами, ощущают реальную значимость своей деятельности, получают признание и удовлетворение от практики.

Рейтинг мотивов по средним оценкам представлен в табл. 1.

Таблица 1. Рейтинг мотивов трудовой деятельности студентов медицинских вузов

|

№ |

Мотив |

Средний балл |

|

1 |

Общественная польза |

4,7 |

|

2 |

Хорошие отношения с коллегами |

4,6 |

|

3 |

Материальная обеспеченность |

4,6 |

|

4 |

Самореализация |

4,6 |

|

5 |

Интересная работа |

4,6 |

|

6 |

Безопасность |

4,4 |

|

7 |

Принадлежность к социальной группе |

4,3 |

|

8 |

Стремление к балансу |

4,3 |

|

9 |

Общественное признание |

4,1 |

|

10 |

Власть |

4,1 |

|

11 |

Забота о личном здоровье |

4,0 |

|

12 |

Материальное поощрение |

4,0 |

|

13 |

Творчество, инновации в медицинской науке |

4,0 |

|

14 |

Принадлежность к социальной группе |

4,0 |

|

15 |

Влияние |

4,0 |

|

16 |

Территориальное расположение места работы |

3,9 |

Проведенный анализ мотивов трудовой деятельности студентов медицинских вузов позволяет сделать вывод о том, что доминирующими являются мотивы гуманистического и профессионального характера. Так, наивысшую оценку (4,7) получил мотив «общественная польза», что что свидетельствует о преобладании у студентов медицинских вузов альтруистических и гуманистических ценностей и подтверждает основную гипотезу данного исследования. Этот результат доказывает, что большинство студентов рассматривает профессию врача как возможность приносить пользу обществу и реализовывать свои внутренние убеждения о помощи людям.

Высокую значимость также придают межличностным и профессиональным факторам. Мотивы «хорошие отношения с коллегами», «материальная обеспеченность», «самореализация» и «интересная работа» получили одинаково высокие оценки (4,6). Это указывает на то, что студенты ценят не только материальные аспекты будущей профессии, но и профессиональное развитие, интерес к содержанию работы и благоприятный психологический климат в коллективе.

Материальные мотивы занимают устойчиво высокие позиции, но не преобладают. Несмотря на высокую оценку материальной обеспеченности (4,6), она не превосходит по значимости мотивы общественной пользы и профессионального развития. Это позволяет предположить, что для студентов-медиков материальная составляющая является важной, но не определяющей при выборе и построении профессионального пути.

Ниже среднего оцениваются такие мотивы как «общественное признание», «власть» (4,1) и «материальное поощрение», «забота о личном здоровье», «творчество и инновации в медицинской науке», «принадлежность к социальной группе» и «влияние» (4,0). Наименее значимым мотивом оказалось территориальной удобство. Все это позволяет предположить, что для студентов-медиков внешние атрибуты успеха и карьерные амбиции играют второстепенную роль по сравнению с внутренней мотивацией и профессиональными ценностями. То есть все мотивы, оцененные ниже 4,3 – мотивы, которые воспринимаются как дополнительные и не являются ключевыми при выборе места работы для студентов медицинских вузов.

Переходя к части исследования, в которой респондентам предлагалось выразить предпочтение относительно карьерных ожиданий, следует отметить, что большая часть респондентов стремятся работать в больницах и поликлиниках, что отражено на рис. 6

Другое I 3,0%

Роспотребнадзор 1,2%

Рисунок 6. Желаемое место трудоустройства

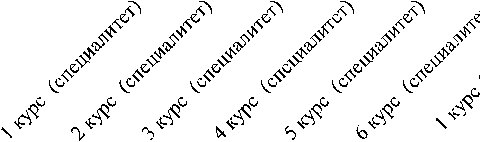

Следует отметить, что при выборе места работы между государственной больницей/поликлиникой и частной, большее количество респондентов (37%) сделали выбор в пользу государственного учреждения, что отражено на рис. 7.

Другое

4% I

В государтвенной 37%

В частн 30%

Рисунок 7. Результаты ответа на вопрос о выборе между частной и государственной больницей/поликлиникой при выборе места работы

Однако следует отметить, что на открытый вопрос, следующий за вышеуказанным, респонденты поясняли свой выбор в пользу государственного учреждения тем, что стремятся получить первоначальный опыт в рамках трудовой деятельности в государственной больнице и (или) поликлинике, чтобы затем осуществить переход в частную клинику, аргументируя это тем, что в частных клиниках создаются более комфортные условия труда для медицинских специалистов: более высокий уровень заработных плат, более комфортные для взаимодействия пациенты, гибкий график работы, который можно совмещать с другими сферами жизни, новейшее медицинское оборудование. Многие также указывали на наличие более высокого статуса в глазах общественности при работе в частных медицинских учреждениях. И лишь малая часть респондентов действительно стремится к построению карьерного трека в государственных структурах по причине большей стабильности (в материальном аспекте трудовой деятельности: нет зависимости от количества принятых за день пациентов в отличие от частных учреждений), большей возможности развиваться в научной деятельности, более разнообразного спектра клинических случаев и большей возможности оказания помощи нуждающимся людям.

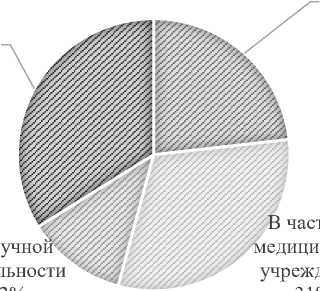

Также в рамках оценки стремления студентов-медиков выбирать в качестве места работы государственные учреждения был задан вопрос о том, где они видят больше возможностей для профессионального развития. Результаты можно увидеть на рис. 8.

Затрудняюсь ответить 34%

Рисунок 8. Распределение ответов на вопрос о месте большего количества возможностей для профессионального развития

Представленные результаты демонстрируют, что 31% респондентов считает, что в частных медицинских учреждениях у будущих специалистов будет больше возможностей для профессионального развития, обосновывая это тем, что частные клиники предоставляют большее количество возможностей своим сотрудникам в том числе за счет более спокойного графика работы, что, по мнению респондентов, позволит специалисту совмещать клиническую практику с повышением уровня своей экспертизы. Так, частично подтверждена последняя гипотеза данного исследования: большая часть опрошенных стремится начать свою трудовую деятельность в государственном учреждении с целью получить первоначальный профессиональный опыт, чтобы в дальнейшем сменить место работы и перейти в частную клинику для повышения уровня своего профессионализма и получения более комфортных условий труда.

Таким образом, исследования позволяют сделать несколько ключевых выводов. Динамика внешней положительной мотивации указывает на необходимость корректировки образовательных и профориентационных программ, чтобы поддерживать у студентов реалистичные, но позитивные ожидания от будущей трудовой деятельности. Выявляется необходимость поддержки студентов на старших курсах и в ординатуре для предотвращения профессионального выгорания и повышения удовлетворенности выбранной отраслью.

Так, государственным медицинским учреждениям было рекомендовано сформировать и внедрить программы ранней профессиональной ориентации и наставничества, что позволит более тесно интегрировать теоретические знания с практическими навыками. Также ключевым изменением станет создание условий для профессионального и личностного роста, которого не хватает в данным момент в государственных учреждениях. Еще одной мерой повышения мотивации трудовой деятельности студентов медицинских вузов станет совершенствование материальной и нематериальной мотивации. Для повышения привлекательности государственных учреждений здравоохранения рекомендуется сделать более прозрачной систему оплаты труда, что позволит молодым специалистам лучше понимать свои финансовые перспективы. Одной из мер по привлечению молодых специалистов может стать единовременная выплата при трудоустройстве в государственное медицинское учреждение.

Государственным учреждениям также необходимо сформировать более позитивный имидж работодателя. Для трансформации существующих представлений следует активно использовать современные коммуникационные платформы, включая социальные сети, официальные сайты образовательных учреждений, а также специализированные мероприятия, направленные на информирование студентов о карьерных перспективах, достижениях и успехах государственных медицинских учреждений.

Также необходимо внедрение практик поддержки на этапе профессионального самоопределения и трудоустройства, особенно в период обучения на 3-4- курсе. Внедрение комплексных мер, например, карьерных консультаций, тренингов по профессиональной ориентации и индивидуальное сопровождение при выборе специальности и места работы, является важным фактором укрепления уверенности студентов в собственных профессиональных перспективах.

Основными эффектами от приведенных мер по формированию трудовой мотивации студентов-медиков станет снижение текучести кадров среди молодых специалистов, увеличение числа выпускников, выбирающих работу в государственных учреждениях, что уменьшит затраты на поиск и обучение специалистов, повышение уровня удовлетворенности студентов и молодых специалистов профессиональной деятельностью, что также отразится на качестве медицинских услуг и потенциально снизит риск и врачебной ошибки.

Также по результатам исследования было определено ведущее значение внутренней мотивации у студентов медицинских-вузов; наиболее значимые мотивы их трудовой деятельности, доминирующим среди которых является мотив гуманистического характера – «общественная польза» и стремление к саморазвитию в рамках частный медицинских учреждений, предоставляющих, по мнению респондентов, большее количество возможностей для развития в рамках системы здравоохранения.

В ходе исследования подтвердились все выдвинутые гипотезы: мотивация трудовой деятельности студентов медицинских вузов определяется преимущественно гуманистическими и социально ориентированными мотивами, а динамика внутренней мотивации связана с этапами образовательного процесса и изменением профессиональных ожиданий. Кроме того, предпочтения студентов в выборе места работы отражают стремление к самореализации и саморазвитию, что, по их мнению, невозможно получить в рамках работы в государственных медицинских учреждениях ввиду менее комфортных условий труда. Эти выводы подчеркивают необходимость внедрения в государственные структуры комплексного подхода к взаимодействию с будущими медицинскими специалистами.