Мотивация выбора метода лечения и вида остеосинтеза при оскольчатых переломах бедра

Автор: Стадников В.В., Кузнецова А.С., Барабаш А.П.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2004 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен ретроспективный анализ 54 клинических наблюдений хирургического лечения оскольчатых переломов бедренной кости. Особенности анатомического строения сегмента, разнообразие плоскостей разрушения и формы отломков определяют выбор вида остеосинтеза. Предпочтение отдается комбинированным вариантам фиксации перелома, которые, по мнению авторов, следует рассматривать как самостоятельную оперативную методику.

Бедро, перелом, остеосинтез, ретроспективный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/142120757

IDR: 142120757

Текст научной статьи Мотивация выбора метода лечения и вида остеосинтеза при оскольчатых переломах бедра

Современная специальная литература, касающаяся повреждений бедренной кости, неравномерно освещает различные стороны травматической патологии этого сегмента. Анализ литературных конгломератов кастингового типа отчетливо иллюстрирует недостаточный интерес исследователей к проблеме лечения оскольчатых переломов бедренной кости. Так, в материалах VΙΙ съезда ортопедов-травматологов России (Новосибирск, 2002 г.) из 488 тезисов о переломах различной локализации всего 49 (10,0 %) так или иначе, касаются переломов бедра. При этом внутри темы наблюдается явный перевес публикаций о повреждениях проксимального отдела бедра (шейки и вертельной зоны - 34 (69,4 %)). Значительно уступает им количество работ о травмах диафизарного и дистального сегментов бедренной кости (соответственно - 4 (8,2 %) и 1 (2,0 %)). Практически единичны работы, посвященные оскольчатым переломам бедра. Между тем, исследование вопросов лечения, трудовой и социальнобытовой реабилитации при оскольчатых переломах бедренной кости представляются исключительно актуальными [7]. Актуальность эта определяется не только частотой и сложностью таких травм, неудовлетворенностью клиническими исходами, но и неопределенностью под- ходов, в том числе и хирургических, к решению конкретных лечебных задач.

Сложность реабилитации пациентов с оскольчатыми переломами бедренной кости определяется рядом факторов. На первом месте, безусловно, находятся анатомические особенности (расположение длинной кости в окружении значительного мягкотканного массива, наличие весомого рычага нижерасположенного участка конечности [5]), обусловливающие легкую смещаемость фрагментов, возникновение интерпозиции мягких тканей и осколков, трудно-доступность отломковой зоны для консервативных способов коррекции и самое главное - определяющие нестабильность оскольчатых переломов бедренной кости.

Другой не менее важный в этом отношении фактор - эксклюзивность клинико-рентегенологической картины каждого случая таких травм по локализации и распространенности зоны повреждения, форме, величине, количеству и взаиморасположению фрагментов. Это обстоятельство диктует каждый раз необходимость индивидуального решения лечебных задач.

Ситуация с выбором консервативного или хирургического метода лечения оскольчатых переломов бедренной кости, как и переломов прочих локализаций на современном этапе оче- видна [9]. Значительный рост оперативной активности в ортопедической травматологии в течение последних десятилетий ясно показывает, что все без исключения специалисты отдают предпочтение хирургическому методу. Мотивом преобладания хирургического метода является и комплекс социально-экономических факторов.

Высокая степень мотивации хирургического вмешательства при данной патологии отнюдь не означает, что его выполнение обеспечит положительное решение вопросов качества и сроков реабилитации пациента. На этом этапе возникает вопрос выбора адекватного вида остеосинтеза и качественного его выполнения. Арсенал средств и способов оперативного лечения переломов бедра на сегодняшний день достаточно велик и разнообразен. Разнообразие это варьирует в пределах двух условно выделяемых групп – аппараты внешней фиксации со способами их применения [6, 7] и погружные (накостные и внутрикостные) металлофиксаторы [8]. Предметом особого внимания специалистов в сфере остеосинтеза является устойчивость или жесткость фиксации. Несовершенство большинства конструкций в отдельности [5] вынуждает прибегать к различным комбинациям их, особенно при оскольчатых повреждениях [1, 2, 3].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

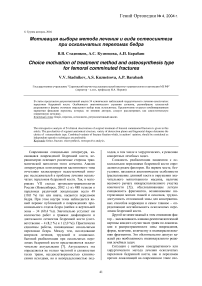

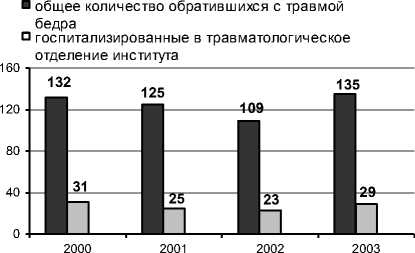

Изучение некоторых вопросов выбора метода лечения и вида остеосинтеза при оскольчатых переломах бедра проведено на материале выборки медицинской документации за четыре календарных года – с 2000 по 2003 годы. Саратовский НИИ травматологии и ортопедии один раз в неделю обеспечивает суточный прием пострадавших от травм всего города, что позволяет достаточно достоверно представить картину обращаемости и удельный вес в ней отдельных видов травматической патологии. Как показывает диаграмма (рис. 1), ежегодная составляющая повреждений бедра в общей картине травматизма в среднем равна 7,44%.

23,5% 20,0% 21,1% 21,5%

Рис. 2. Показатели госпитализации пострадавших с переломами бедра

Рис. 1. Удельный вес повреждений бедра в общем травматизме

Из общего числа обратившихся по поводу различных повреждений бедра были госпитализированы для специализированного лечения более одной пятой части пациентов (рис. 2). Прочие пострадавшие, по причинам незначительной сложности повреждения бедра, глубоких возрастных изменений, наличия фоновой соматической патологии, не позволявшей осуществить полномасштабное ортопедическое лечение, а также сочетанной травмы внутренних органов, после оказания экстренной помощи были направлены в травматологические отделения и травмпункты по месту жительства, стационары по профилю превалирующей патологии или на домашний режим с наблюдением специалиста на дому.

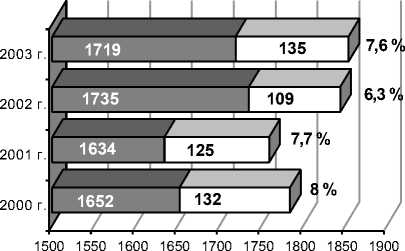

Среди 108 госпитализированных с различными переломами бедренной кости за четыре календарных года оказалось 54 (50 %) пациента с оскольчатыми переломами (рис. 3). Им были выполнены различного рода оперативные вмешательства с целью восстановления функции опоры и движения травмированной конечности (табл. 1). Предоперационный период составил в среднем 3,7 дня, в течение которых 78,2 % больных проводилось постоянное скелетное вытяжение. Другие 21,8 % пациентов были оперированы в экстренном порядке. В эту группу вошли лица с относительно несложными оскольчатыми переломами, которым был сделан остеосинтез монофиксаторами.

госпитализированные больные

D

Рис. 3. Удельный вес оперированных оскольчатых переломов

Как показано в таблице 1 у 28 (51,8 %) больных при оскольчатом переломе бедренной кости остеосинтез был выполнен погружным монофиксатором, у 15 (27,8 %) - аппаратами внеш- ней фиксации, а в 11 (20,4 %) наблюдениях прибегли к комбинированному остеосинтезу несколькими различными металлоконструкциями.

Таблица 1

Виды остеосинтеза оскольчатых переломов бедренной кости

|

№ п/п |

Виды фиксаторов,использованных для остеосинтеза |

Количество |

% |

|

1 |

Внутрикостный стержень |

14 |

25,2 |

|

2 |

Внутрикостный стержень в сочетании с серкляжем |

3 |

5,8 |

|

3 |

Углообразная пластина |

2 |

3,9 |

|

4 |

Пластина в сочетании с чрескостным аппаратом |

1 |

1,95 |

|

5 |

Пластина |

12 |

21,6 |

|

6 |

Пластина с кортикальными винтами |

3 |

5,4 |

|

7 |

Чрескостный аппарат |

15 |

28 |

|

8 |

Пластина в сочетании c внутрикостным стержнем |

1 |

1,95 |

|

9 |

Внутрикостный стержень в сочетании с чрескостным аппаратом |

1 |

1,95 |

|

10 |

Винты в сочетании с чрескостным аппаратом |

1 |

1,95 |

|

11 |

Винты и болт-стяжка |

1 |

1,95 |

|

Итого: |

54 |

100 |

РЕЗУЛЬТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Особенностью послеоперационного периода в 29 случаях оскольчатых переломов бедра было ухудшение анатомического результата, достигнутого во время оперативного вмешательства. Об этом свидетельствовали клинические признаки – костная крепитация, боли в зоне перелома, наличие на контрольных рентгенограммах вторичного смещения отломков или миграции металлоконструкций. Величины смещений колебались от толщины кортикального слоя до размера диаметра бедренной кости и более при наличие угловых деформаций. Во всех этих наблюдениях остеосинтез был выполнен монофиксаторами, из которых 20 были погружными (внутрикостные стержни, накостные пластины, винты), а 9 – аппаратами внешней фиксации. Фактором, обусловившим нестабильность достигнутого анатомического результата, была недооценка фиксирующей способности использованных скрепителей при оскольчатом виде перелома. Для стабилизации положения отломков и сохранения анатомических результатов во всех этих случаях потребовались дополнительные мероприятия, объем которых варьировал от ограничения двигательной активности до корригирующих оперативных вмешательств.

Применение комбинированного остеосинтеза в 6 наблюдениях было вынужденным – решение об этом было принято уже в ходе операции – и подручные дополнительные фиксаторы всё равно не позволили окончательно устранить нестабильность фиксации. Лишь у 5 пациентов комбинированный остеосинтез был запланирован заранее с учетом характера и особенностей перелома и с подбором биомеханически адекватной комбинации фиксаторов. Устойчивость остеосинтеза в этих наблюдениях была наибо- лее значительной, что позволило в ранние сроки активизировать пациентов и обеспечить лучшие условия для восстановления функции опоры и движения травмированной конечности.

Отдаленные результаты прослежены у всех 54 больных. В сроки от 6 до 8 месяцев восстановили опорность конечности и начали самостоятельно передвигаться 30 % пациентов, от 8 месяцев до одного года - 50 % и более года - 20 %. По системе оценок исходов Маттиса-Любошица-Шварцберга удовлетворительный результат (3060 баллов) достигнут у 35 % больных, хороший (60-90 баллов) – у 50 %, отличный (90-100 баллов) - у 15 %. Удовлетворительные оценки отмечены при особой сложности переломов, их околосуставной локализации, использовании аппаратов внешней фиксации, неудавшейся закрытой репозиции фрагментов, неадекватном подборе комбинации фиксаторов, монофиксации. Хорошие и отличные результаты получены при комбинированном остеосинтезе или менее сложных по признаку нестабильности видах переломов. Важная роль при этом принадлежала биомеханической адекватности комбинаций скрепителей.

Как показывает анализ небольшого клинического материала, в настоящее время на практике не делается различия в лечении обычных и оскольчатых переломов бедренной кости. Нет по этому поводу отчетливой позиции и в литературе. Оправданное предпочтение хирургического метода не продолжено в разработке видов остеосинтеза, адекватных особенностям клинического течения и заживления оскольчатых повреждений. Не определены и не сформулированы сами эти особенности, нет какого-либо их теоретического обоснования. Многообразие применяемых видов остеосинтеза оскольчатых переломов бедра

(табл. 1) свидетельствует об отсутствии выстроенной лечебно-тактической позиции в этом отношении, обоснованного алгоритма действий.

Очевидной является также недостижимость достаточной степени устойчивости фиксации одной какой-либо металлоконструкцией, что порождает спонтанное интраоперационное применение дополнительных подручных фиксаторов. Однако и эти случайные импровизированные комбинации зачастую оказываются неэффективны.

Основной особенностью оскольчатых переломов бедра является, безусловно, их нестабильность, которая обусловливает как трудность интраоперационной репозиции фрагментов, так и удержание их в репонированном положении. Наличие одного или нескольких осколков создает во время операции ситуацию, при которой отсутствует матрица, на основе которой можно собрать, подогнать друг к другу основные отломки и осколки и надежно закрепить их в приемлемом положении. Роль такой матрицы или основания должна отводиться подходящей погружной металлоконструкции, ибо максимально точная репозиция может быть достигнута лишь при открытом вмешательстве.

Об отсутствии таковой косвенно свидетельствует то, что в течение длительного времени оскольчатый характер перелома бедра считался показанием для применения аппарата Илизарова. Однако чрезвычайная сложность методик, анатомические особенности сегмента и многие другие известные факторы изменили предпочтения специалистов. Впрочем, арсенал погружных средств остеосинтеза также не имеет монофиксатора, отвечающего вышеуказанной особенности оскольчатого перелома. Наиболее приближены к решению задач остеосинтеза оскольчатого перелома бедра различные варианты комбинации фиксаторов как погружных, так и внешних.

Клинический пример. Пациент И., 58 лет, работающий, 1.02.2003 г. в результате уличной травмы (падение на гололеде) получил закрытый многооскольчатый внутрисуставной пере- лом правой бедренной кости со смещением отломков (рис. 4, а). Экстренно доставлен в институт травматологии и ортопедии, где в течение 4 дней проводилось скелетное вытяжение. 5.02.2003 г. произведено оперативное вмешательство, в ходе которого выполнена открытая репозиция отломков и комбинированный остеосинтез бедренной кости винтами, накостной пластиной и аппаратом внешней фиксации (рис. 4, б). Винты в отдельности использовались для монолитизации осколков. Достигнут хороший анатомический результат и устойчивая фиксация. Пациент с первых дней послеоперационного периода активно пользовался конечностью и самостоятельно передвигался. Спустя 47 суток при наличии рентгенографических признаков консолидации перелома аппарат внешней фиксации был демонтирован. Однако удаление этого элемента комбинированной фиксации ослабило ее жесткость, что привело к подвижности отломков, фиксированных пластиной и винтами, и миграции последних (рис. 4, в). По этой причине 9.06.2003 г. сделано ещё одно хирургическое вмешательство, в ходе которого установлена дополнительная пластина меньшего размера с внутренней стороны бедренной кости, скрепленная с первой болтами (рис. 4, г). Достигнутая жесткость фиксации позволила пациенту продолжить активную реабилитацию с дозированной опорностью конечности и функцией суставов, а 5.08.2003 г. позволила при наступившем сращении перелома (рис. 4, д, е) приступить к труду. Через год после травмы металлоконструкции удалены. Оценка исхода по Маттису-Любошицу-Шварцбергу – 90 баллов.

Как показывает вышеприведенный клинический пример, значительный вес дистально расположенной части конечности при сравнительно небольшом удерживающем рычаге может приводить к послеоперационной дислокации отломков или миграции конструкций. Последнее также является особенностью течения оскольчатых переломов в послеоперационном периоде.

а б в г д е

Рис. 4. Рентгенографическая иллюстрация клинического примера

Таким образом, повышение устойчивости остеосинтеза наиболее реально возможно при комбинированном остеосинтезе - рациональном сочетании двух или нескольких погружных металлоконструкций, в том числе и аппаратов внешней фиксации. Однако подбор их не должен быть случайным, а заранее спланирован- ным и биомеханически оправданным. Исполнение остеосинтеза оскольчатого перелома должно быть подчинено принципу перевода сложного перелома в простой на базе надежной и удобной в работе матрицы с последующим прочным закреплением всех фрагментов перелома.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наиболее эффективным видом хирургического лечения оскольчатых переломов бедренной кости следует признать комбинированный остеосинтез. Его использование с учетом особенностей клинического течения и заживления оскольчатых переломов, а также по мере накоп- ления клинического опыта может быть признано в качестве самостоятельной методики, которая обеспечивает устойчивость фиксации поврежденного сегмента и условия для раннего восстановления функции опоры и движения конечности в целом.