Мотивационная сфера личности детей с ограничениями жизнедеятельности школы социальной адаптации детей-инвалидов

Автор: Баяртуева Светлана Сымжитовна

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu

Рубрика: Клиническая психология

Статья в выпуске: 5, 2009 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены особенности мотивационно-потребностной сферы детей-инвалидов с разными типами межполушарной асимметрии мозга, обучающихся в школе социальной адаптации. Показана специфика мотивов детей с различными заболеваниями. Выявлено, что дети с ограниченными возможностями нуждаются с начала обучения в школе в четко спланированной и научно обоснованной системе социально-педагогических и психологических мер. Показана эффективность коррекционно-развивающих занятий.

Мотивация, межполушарная асимметрия мозга, дети с ограничениями жизнедеятельности, педагогическая и психологическая коррекция

Короткий адрес: https://sciup.org/148178873

IDR: 148178873 | УДК: 159.9:37

Текст научной статьи Мотивационная сфера личности детей с ограничениями жизнедеятельности школы социальной адаптации детей-инвалидов

В едином процессе социализации – индивидуализации проявляется неспособность ребенка-инвалида интегрироваться в новую социокультурную ситуацию, происходит психологическая деформация личности в отношениях к окружающим и к себе, что обостряет проблему мотивации, т.к. индивидуальный профиль функциональной асимметрии мозга может оказывать определенное влияние не только на особенности протекания мыслительных операций, но и на формирование мотивационно-потребностной сферы. Мы в нашем исследовании ставили цель провести сравнительное изучение зависимости мотивационно-потребностной сферы и межполушарной асимметрии мозга у детей с ограничениями жизнедеятельности, обучающихся в надомном варианте в школе социальной адаптации детей-инвалидов № 60 г. Улан-Удэ.

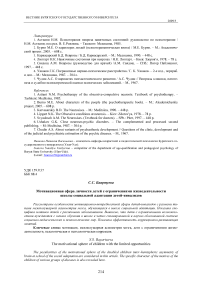

В данной статье приведены результаты исследования по методике «Оценка потребности одобрения», которые отображены на рис. 1.

уровень

Рис. 1. Среднегрупповые показатели степени выраженности потребности в одобрении у правополушарных и левополушарных испытуемых

-

□ правополушарные

-

□ левополушарные

Анализируя данные степени выраженности потребности в одобрении, следует отметить, что у левополушарных и правополушарных испытуемых, наблюдается равный высокий уровень потребности в одобрении, что составляет 20%. Средний уровень потребности в одобрении у левополушарных детей составляет 40%, у правополушарных – 16%, низкий уровень – соответственно 40 и 64%. Таким образом, мы наблюдаем тенденцию к снижению уровня потребности в одобрении у правополушарных испытуемых. Следует отметить, что у подростков с ограничениями жизнедеятельности мотив общения, установления межличностных контактов, также как и у их здоровых сверстников, является ведущим, смыслообразующим в общей иерархии мотивов. Нарушения в установлении межличностных контактов становятся причиной повышенной тревожности, повышенной чувствительности к оценке окружающих. А.Л. Сиротюк подчеркивает, что у субъектов с преобладанием левосторонних признаков в профиле латеральной организации функций наблюдаются следующие особенности: более низкая самооценка здоровья, самочувствия и преобладающее количество жалоб эмоционально – вегетативного типа, высокий уровень реактивной тревожности [4]. В исследованиях Е.Н. Дзятковской показано, что ученики с левосторонним индивидуально латеральным профилем (ИЛП) испытывают больше школьных трудностей, чем с правосторонним ИЛП [3]. Данное положение частично подтвердилось и в нашем исследовании. Большое влияние на потребность в одобрении имеет отрицательный опыт общения. Несмотря на то, что у правополушарных детей по сравнению с левополушарными преобладают социальные мотивы, так как у них высока потребность в самореализации, стремление к самопознанию, стремление разобраться во взаимоотношениях людей, ориентация на высокую оценку и похвалу, они, по нашим наблюдениям, меньше стремятся к социальным контактам. Из-за меньшего проявления потребности в одобрении появляется самокритичность, что при тревожности подрывает веру детей в себя. Это приводит к снижению мотива в одобрении за какие-либо успехи. Так, выявлены прямые корреляции между «потребно- стью в одобрении» и «направленность на знания» (r = 0,44; р < 0,05), «направленностью на отметки» (r = 0,46; р < 0,05), «мотивацией успеха и боязни неудачи» (r = 0,38; р < 0,05) и обратные корреляция «тревожности» (r = – 0,40; р < 0,05) с «потребностью в одобрении».

У левополушарных детей потребность в общественном одобрении несколько выше. Данный факт объясним тем, что при более низком уровне тревожности они легче входят в контакт с окружающими, так как похвала для них является побудителем большой силы, чем у правополушарных детей. Левополушарные ученики, чтобы привлечь к себе внимание и получить одобрение, старательно выполняют поручения, личные просьбы родителей, учителей, особенно если видят, что важен результат их деятельности. На этой почве возникают мотивы, связанные с осознанием своего общественного принятия, в том числе и одобрения. В частности, были обнаружены различной степени и направленности статистически достоверные корреляционные связи «потребности в одобрении» у левополушарных испытуемых с «направленностью на себя» (r= – 0,46; р < 0,05), с «направленностью на взаимоотношения» ( r = 0,40; р < 0,05), с «направленностью на знание» ( r = 0,55; р < 0,05) и «направленностью на отметку» (r = 0,50; р < 0,05) со «стремлением к социальному престижу» (r = – 0,32; р < 0,05), «тревожностью» (r = – 0,44; р < 0,05 ).

Следует отметить, что независимо от доминирующей межполушарной асимметрии хроническая болезнь ставит ребенка в дефицитарную социальную ситуацию, главными особенностями которой являются противоречия между стремлением ребенка осуществить важную для него деятельность и возникающими преградами, определяемыми ситуацией болезни. Желание удовлетворить потребности в самосовершенствовании и самоутверждении, взаимодействуя с дефицитарной социальной ситуацией развития, будет приводить ребенка к поиску путей развития своей личности, и здесь необходима помощь педагога и школьного психолога.

Практическая помощь ученикам с ограничениями жизнедеятельности должна учитывать нозологию заболевания, личностные, поведенческие и социальные ресурсы. Соответственно, она имеет эффективный результат, если проводится по нескольким направлениям, это медицинская реабилитация, социально-педагогическая и психологическая коррекция. Исходя из данного положения была разработана программа психолого-педагогической коррекции личности ребенка с ограничениями жизнедеятельности. И после эмпирического исследования был проведен формирующий эксперимент, который проходил в 3 этапа. На первом организационном этапе для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

-

1. Определялись основные направления психолого-педагогической коррекции учащихся.

-

2. Проведены психолого-педагогические семинары с участием врачей по группам заболеваний учащихся и по следующим темам: «Особенности и задачи коррекционно-развивающего обучения детей-инвалидов», «Особенности мотивации детей с ограничениями жизнедеятельности, средства и приемы коррекции».

-

3. Были разработаны методические рекомендации по работе с детьми с ограничениями жизнедеятельности.

-

4. Создана творческая группа учителей по разработке коррекционных занятий, в которую вошли учителя, прошедшие курсы при Институте повышения квалификации работников образования.

-

5. Разработаны коррекционно-развивающие занятия по формированию мотивационно – потребностной сферы.

-

6. Выпущено методическое пособие по организации коррекционно-развивающих занятий.

-

7. Была проведена первичная психодиагностика уровня мотивации у испытуемых экспериментальных групп (это левополушарные и правополушарные учащиеся, принявшие участие в эмпирическом исследовании) и у испытуемых контрольной группы.

В начале этапа реализации программы учителям двух экспериментальных групп была предложена анкета, где они должны были оценить уровень своей деятельности по созданию условий мотивации работы учащихся на уроке. Результаты анкетирования выявили, что достаточный уровень владения учителями школы методами мотивации наблюдается по группе: волевые и эмоциональные методы, низкий уровень выявлен по группам – познавательные и социальные методы.

Таким образом, результаты анкетирования показали, что учителя школы недостаточно используют в своей работе методы мотивации и стимулирования учебной деятельности. Учи- телям было предложено вести дневник наблюдений, где они отмечали методы мотивации и стимулирования учебной деятельности, которые были использованы на уроках, после чего намечали меры по регулированию и коррекции процесса обучения конкретного ученика с учетом его ведущих мотивов деятельности и межполушарной ассиметрии мозга. Учителя школы на уроках применяли рекомендации по организации обучения детей с учетом межполушарной асимметрии мозга, которые были выработаны в рамках диссертационного исследования. В процессе учебно-воспитательной деятельности психолог, учитель, ученик и родители вели «Дневник достижения учащегося».

Одновременно с двумя экспериментальными группами была организована психокорекци-онная работа под руководством психолога школы. Согласно положению по проведению психокоррекционной работы в школе, каждый учитель-предметник проводил коррекционные занятия до или после своего урока в течение 20-25 минут при активной консультативной помощи психолога школы. С учениками контрольной группы коррекционные занятия не проводились.

В рамках психологической коррекции психолог школы с двумя экспериментальными группами проводил тренинги личностного роста и внутренней мотивации. Для привлечения родителей к данному эксперименту были проведены родительские собрания.

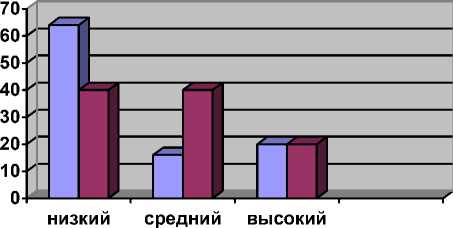

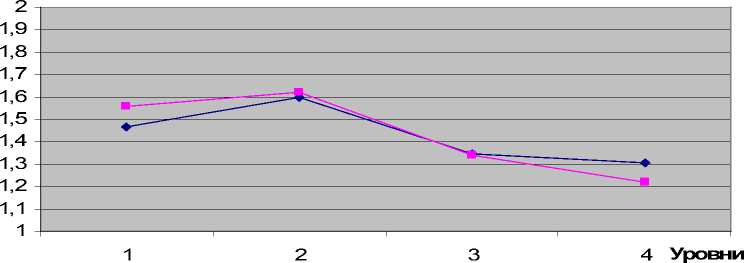

На третьем этапе эксперимента была проведена повторная психодиагностика в исследуемых группах. На рисунке 1 представлены результаты диагностики правополушарных до начала и после окончания эксперимента.

Средний балл

—♦— после окночания эксперимента —■— до начала эксперимента

Рис. 1. Уровень сформированности мотивации учебной деятельности у правополушарных испытуемых до начала и после окончания эксперимента

Примечание. 1 - ситуативный интерес, 2 - учение по необходимости, 3 - интерес к предмету, 4 - повышенный познавательный интерес

Сопоставление полученных результатов демонстрирует статистически значимое (р < 0,05) увеличение показателей по ряду психологических характеристик, отражающих повышение уровней сформированности мотивации учебной деятельности. Показатели по группе «Ситуативный интерес» у правополушарных испытуемых увеличились на 4,5%; по группе «Учение по необходимости» – на 2,5%; по группе «Интерес к предмету» – на 6,5%, по группе «Повышенный познавательный интерес» – на 11%.

Достоверность сдвига уровня мотивации учебной деятельности в сторону увеличения мы устанавливали с помощью G - критерий знаков, где Gэмп. = 7, Gкр. = 31 (р < 0,01), и Gэмп. < Gкр., это нам дает основание утверждать, что увеличение уровня мотивации учебной деятельности у правополушарных испытуемых достоверно.

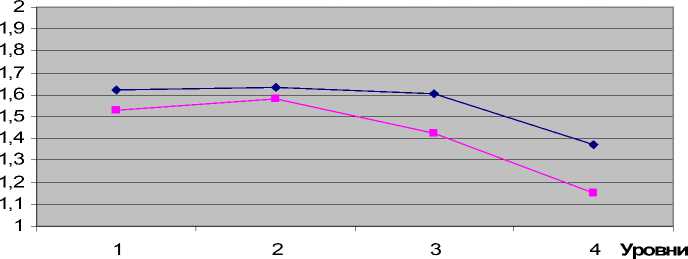

Результаты диагностики у левополушарных испытуемых до и после эксперимента представлены на рисунке 2.

Средний балл

После окончания эксперимента до начала эксперимента

Рис.2. Уровень сформированности мотивации учебной деятельности у левополушарных испытуемых.

Примечание. 1 - ситуативный интерес, 2 - учение по необходимости, 3 - интерес к предмету, 4 - повышенный познавательный интерес.

Показатели по группе «Ситуативный интерес» у левополушарных испытуемых увеличились на 4,5%, по группе «Учение по необходимости» – на 5%, по группе «Интерес к предмету» – на 8%, по группе «Повышенный познавательный интерес» – на 13%. Достоверность сдвига уровня мотивации учебной деятельности в сторону увеличения мы также устанавливали с помощью G - критерий знаков, где Gэмп. = 8, Gкр. = 29 (р < 0,01), Gэмп. < Gкр., это нам дает основание утверждать, что увеличение уровня мотивации учебной деятельности у левополушарных испытуемых достоверно.

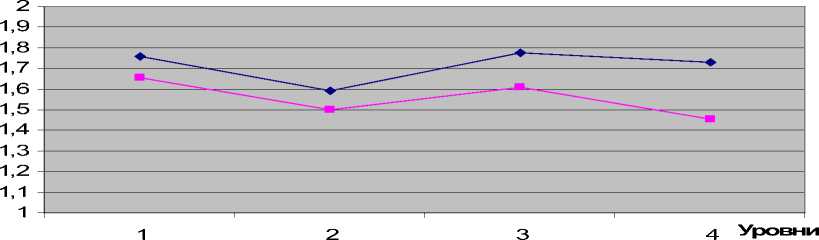

Результаты диагностики контрольной группы до и после эксперимента представлены на рисунке 3.

Средний балл

—•— После окончания эксперимента —■— До начала эксперимента

Рис. 3. Уровень сформированности мотивации учебной деятельности у испытуемых контрольной группы

Примечание. 1 - ситуативный интерес, 2 - учение по необходимости, 3 - интерес к предмету, 4 - повышенный познавательный интерес.

Сопоставление полученных результатов демонстрирует статистически значимое (р < 0,05) увеличение показателей по ряду психологических характеристик, отражающих повышение уровней сформированности мотивации учебной деятельности. Показатели по группе «Ситуативный интерес» в контрольной группе увеличились на 4,5%, по группе «Учение по необходи- мости» – на 1,15%, по группе «Интерес к предмету» – на 0,25%, по группе «Повышенный познавательный интерес» – на 4,5%.

Достоверность сдвига уровня мотивации учебной деятельности в сторону увеличения мы также устанавливали с помощью G - критерий знаков, где Gэмп.= 29, Gкр. = 23 (при р < 0,01), Gэмп. > Gкр., что дает нам основание утверждать, что увеличение уровня мотивации учебной деятельности в контрольной группе недостоверно.

Таким образом, оценка динамики психодиагностических показателей показывает эффективность коррекционно-развивающей работы, так как в результате формирующего эксперимента показатели уровня мотивации учебной деятельности значительно увеличились у исследуемых двух экспериментальных групп по сравнению с контрольной группой.