МПГ-минерализация в сульфидных рудах проявления Савайбейский (Центральный Пай-Хой, Югорский полуостров)

Автор: Шайбеков Р.И., Журавлев А.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 9-10 (261-262), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся результаты изучения МПГ-минерализации, приуроченной к сульфидным медно-никелевым рудам, с использованием электронно-микроскопического и (впервые) рентгенотомографического методов на рудопроявлении Савабейский, расположенном в пределах хенгурского (центрально-пайхойского) габбродолеритового комплекса Пай-Хоя. МПГ-минерализация представлена висмутосурьмянистым и сурьмяно-висмутовым теллурридами палладия, котульскитом, сперрилитом, гесситом, висмутотеллуридом и золотом.

Югорский полуостров, пай-хой, хенгурский габбродолеритовый комплекс, сульфидная медно-никелевая минерализация, электронная микроскопия, рентгеновская томография, сульфиды, минералы платиновой группы

Короткий адрес: https://sciup.org/149129223

IDR: 149129223 | УДК: 553.08 | DOI: 10.19110/2221-1381-2016-10-45-51

Текст научной статьи МПГ-минерализация в сульфидных рудах проявления Савайбейский (Центральный Пай-Хой, Югорский полуостров)

Интрузивный магматизм, широко проявленный в центральной части Югорского полуострова, представлен силлами, реже дайками хенгурского (центрально-пай-хойского) комплекса, локализованного в терригенно-карбонатных отложениях ордовика, реже силура и девона, и состоящего преимущественно из пород основного состава — долеритов, габбродолеритов и оливиновых габброноритов. Связанные с комплексом многочисленные проявления и пункты сульфидной медно-никелевой минерализации характеризуются присутствием многочисленных минералов платиновой группы (МПГ) [1, 7].

В результате проведенного нами комплекса минералогических исследований рудной минерализации рудо-проявления Савабейский, в том числе впервые использованным методом рентгенотомографического анализа, были получены новые данные о эпигенетической МПГ-минерализации.

Объекты и методы исследования

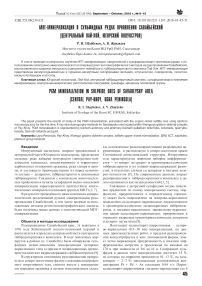

Рудопроявление Савабейский (рис. 1) выявлено в 1976 году Хейягинской геолого-поисковой партией и располагается в пределах центральной части хенгурского габбродолеритового комплекса. В ходе поисковых маршрутов в районе оз. Савабейты была обнаружена сульфидная медно-никелевая минерализация шлирово-вкрапленного типа в горизонте меланократовых среднекристаллических кварцсодержащих габбродолеритов [9].

В структурном отношении рудопроявление приурочено к северо-восточному флангу сложнодислоцирован-ного интрузивного тела, смятого вместе с вмещающими породами ордовика в мелкие изоклинальные склад ки, осложненные разнонаправленными разрывными нарушениями, и расположено в северо-восточном крыле Сопчинской антиклинальной структуры. Интрузивное тело характеризуется широким набором дифференци-атов — от микро- до средне- и крупнокристаллических габбродолеритов и их оливин-кварцсодержащих разностей, в отдельных случаях со шлирами и линзами доле-рит-пегматитов [9]. По современным данным, возраст рудопроявления и габбродолеритового комплекса в целом оценивается как позднедевонский [1, 5].

Связанное с интрузией сульфидное медно-никеле-вое оруденение по своему минеральному составу, морфологии, приуроченности к определенному горизонту может быть подразделено на шлирово-вкрапленное пентландит-халъкопирит-пирротиновое, локализованное в среднекристаллических меланократовых габбродоле-ритах, и гнездово-вкрапленное, прожилково-вкраплен-ное пирит-халъкопирит-пирротиновое, приуроченное к горизонту кварцевых крупнокристаллических долеритов и долерит-пегматитов [9].

Пентландит-халькопирит-пирротиновая шлиро-во-вкрапленная (0.5—30 мм) минерализация, по данным производственных работ, в пределах рудопроявления концентрируется в зоне линзовидной формы, имеет четко выраженную приуроченность к нижним диф-ференциатам интрузии и прослежена по канавам на 170 м при мощности от 0.6 до 10 м. Содержание сульфидов в данном типе минерализации достигает 15 %, из которых на пирротин приходится 10—13 %, на халькопирит — 2—3 %; максимальные установленные концентрации Pt + Pd + Au составили 0.94 г/т. Пирит-халькопирит-пирротиновая гнездово-вкрапленная (до 8 45

Рис. 1. Карта фактического материала (фрагмент карты донеогеновых образований листа R-41-XXVIII масштаба 1:200000, [2]): 1 — сибирчатаяхинская свита: известняки, кремнистые известняки, известняковые конглобрекчии, глинистые марганцовистые известняки; 2 — ливановская свита: известняки, карбонатно-кремнисто-глинистые сланцы; 3 — падейская свита: кварцевые песчаники, кремнисто-глинистые сланцы, силициты, известняки; 4 — путьюская свита: карбонатно-кремнисто-глинистые и углеродисто-кремнисто-глинистые сланцы, известняки; 5 — громашорская свита: фтаниты, кремнистые, глинистокремнистые, кремнисто-глинистые, карбонатно-кремнистые сланцы, силициты, глинистые известняки, яшмоиды, мраморы; 6 — оюская свита: углисто-глинисто-кремнистые, углисто-кремнисто-глинистые сланцы, кремнистые известняки, углисто-фосфатно-глинисто-кремнистые сланцы, глинисто-карбонатно-кремнистые, глинисто-кремнистые сланцы и кремнистые, глинисто-кремнистые известняки; 7 — сопчинская свита: известняки — кремнистые, детритовые, глинистые, петельчатые — и сланцы — глинисто-кремнистые, кремнисто-глинистые; 8 — тальбейтывисская свита: известковистые песчаники, алевролиты, песчанистые известняки, кремнисто-глинистые сланцы, локально — базальты, туфолавы; 9 — хенгурская свита: сланцы — глинисто-кремнистые, кремнисто-глинистые и их углеродистые разности, известняки, локально — базальты, туфолавы, песчаники, алевролиты, гравелиты, конгломераты, алевросланцы и углеродисто-глинистые сланцы; 10 — хенгурский (центрально-пайхойский) габбродолеритовый комплекс: габбродолериты, пикродолериты, долериты. Геологические границы (а — достоверные, b — предполагаемые): 11 — согласного залегания и интрузивные контакты. Разрывные нарушения: 12 — главный надвиг; 13 — разломы: а — достоверные, b — предполагаемые; 14 — рудопроявление Савабейский

Fig. 1. Physical and geological maps (fragment of map of preneogene formations of 1:200 000 scale of R-41-XXVIII, [2]). Legend: 1 — sibirchatayakhinskaya suite: limestones, cornstones, limestone conglobreccia, managanic marlstone; 2 — livanovskaya suite: limestones, carbonaceous-siliceous-argillaceous shales; 3 — padeyskaya suite: quartz sandstone, siliceous-argillaceous shales, silicites, limestone; 4 — putyuskaya suite: carbonaceous-siliceous-argillaceous and carboniferous-siliceous-argillaceous shales, limestones; 5 — gromashorskaya suite: phtanites, siliceous, argillaceous-siliceous, siliceous-argillaceous, carbonaceous-siliceous shales, silicites, marlstones, jasperoids, crystalline limestone; 6 — oyuskaya suite: carboniferous-argillaceous-siliceous, carboniferous-siliceous-argillaceous shales, cornstones, carboniferous- phosphatic-argillaceous-siliceous shales, argillaceous-carboniferous-siliceous, argillaceous- carboniferous shales and siliceous, argillaceous-siliceous shales; 7 — sopchinskaya suite: limestones — siliceous, detritic, argillaceous, cellular, and shales — argillaceous-siliceous, siliceous-argillaceous; 8 — talbeytyvisskaya suite: calcareous sandstones, siltstones, arenaceous limestone, siliceous-argillaceous shales, locally — basalts, tufolaves; 9 — Khengurskaya suite: shales — argillaceous-siliceous, siliceous-argillaceous and carbonaceous difference, limestone, locally — basalts, tufolaves, sandstones, siltstones, gritstones, conglomerates, shaly silts and carboniferous-argillaceous shales; 10 — Khengursky gabbro-dolerite complex: gabbro-dolerite, picrate-dolerite, dolerite. Geological boundaries (a — actual, b — potential): 11 — regular bedding and intrusive contacts. Faults: 12 — main thrust; 13 — faults: a — actual, b — potential; 14 — Savabeysky ores мм) и прожилково-вкрапленная (до 1 см) минерализации представлены преимущественно ксеноморфными выделениями пирротина, неравномерно распределенными среди силикатов в количестве от первых до 10 %, нередко находящимися в сростках с халькопиритом [1].

Исследование проб с сульфидной и МПГ-мине-рализацией выполнено методами электронной микроскопии, ICP-MS и микрорентгенотомографии.

Изображения SEM рудной минерализации были получены с использованием сканирующего электронного микроскопа Tescan Vega в Институте экспериментальной минералогии (аналитик А. А. Вирюс, г. Черноголовка) и в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН (аналитик С. С. 46

Шевчук, г. Сыктывкар) с ускоряющим напряжением 20 кВ, током пучка 15 нА. Количественный анализ минералов был выполнен в режиме EDS с использованием INCA X-MAX 50 mm фирмы Oxford Instruments с напряжением 20 кВ, силой тока 15 нА, вакуумом 0.05 Па и диаметром пучка 2 мкм.

Рентгенотомографические исследования выполнены на микротомографе SkyScan 1173, установленном в НМСУ «Горный» (Санкт-Петербург). Съемка проводилась при ускоряющем напряжении 130 Кв (ток 61 мкА) с угловым шагом 0.16° и пространственным разрешением 17.05 мкм. При съемке использовался латунный фильтр толщиной 0.25 мм, что обеспечивало эффективную энер- гию излучения в диапазоне 40—90 кэВ. Реконструкция томограмм осуществлялась программным обеспечением NRecon (BrukerCT) (реализован модифицированный алгоритм Хаунсфилда, который, по мнению разработчиков прибора и программного обеспечения, позволяет получать пространственное распределение линейного коэффициента поглощения рентгеновского излучения, не зависящее от морфологии и размеров объекта, с геометрической коррекцией и коррекцией beam hardening, компенсирующей изменение энергии излучения внутри образца) с последующей обработкой программами CTAn (BrukerCT), VolView (Kitware Inc.) и ImageAnalyser. Сегментация изображений и идентификация минеральных фаз проводилась в ручном режиме с учетом данных о соотношении рентгеновских плотностей минералов (NIST XCOM database [16]).

Анализ содержания благородных металлов производился на базе Центральной лаборатории ФГУП «ВСЕГЕИ» (аналитики Шишлов В. А., Кудряшов В. Л., г. Санкт-Петербург) методом ICP-MS на масс-спектрометре Agilent 7700x, по разработанной методике № 17 (патент РФ № 2425363 от 27.07.2011 г. «Способ определения количественного содержания благородных металлов в горных породах и отвалах горно-рудного производства»). Данная методика обеспечивает эффективное удаление изобарических помех (изобарических наложений) при определении ряда элементов платиновой группы и позволяет достичь пределов определения 0.002 г/т для определяемых шести элементов (Ir, Ru, Rh, Pt, Pd, Au).

Результаты и их обсуждение

Минеральный состав сульфидных медно-никелевых руд проявления Савабейский рассмотрен в ряде научных работ [6, 7, 9] и производственном отчете [1]. Авторами данных работ отмечается, что основными рудными минералами являются пирротин, халькопирит, пентландит и пирит, в подчиненных количествах присутствуют сфалерит, сульфиды и селенотеллуриды свинца (а также те-лурровисмутиты свинца), минералы благородных и самородных металлов. Нами приводится характеристика МПГ-минерализации и включающих эти минералы сульфидов, присутствующих на проявлении Савабейский, кроме того, решается ряд противоречий, присутствующих в некоторых из вышеуказанных работ.

Пирротин (Fe1-xS) является самым распространенным минералом на рудопроявлении. Встречается в виде крупных (до 3 см) линзо- и шлирообразных выделений, как правило трещиноватых и кавернозных, а также в виде тонкорассеянной интерстиционной вкрапленности и выделений до 2 мм в массе породообразующих минералов. Нередко зерна пирротина цементируют выделения ильменита и заполняют промежутки между его пластинами. Часто в сростках и в виде каемок в пирротине присутствуют халькопирит и пентландит. В качестве примеси в пирротине отмечается никель (n = 13; здесь и далее n — число точек замера), цинк (n = 11), в единичном случае отмечена медь. По результатам анализов химический состав пирротина (n = 41) следующий (в скобках среднее значение): Fe — 49.43-61.22(59.48), S — 38.4540.79(39.95), Ni — 0.68-1.86(1.13), Zn — 0.40-0.73(0.56), Cu — 10.67, сумма — 98.19-100.86(100.20) масс. %. По средним значениям химического состава кристаллохимическая формула минерала имеет вид Fe0 93S100.

Халькопирит (CuFeS2) является главным концентра- тором палладиевой минерализации и вторым минералом по распространенности после пирротина. Представляет собой шлиры и гнезда размером до 1 см, а также зерна неправильной угловатой формы и мелкую вкраплён-ность размером до 1 мм. Зачастую находится в сростках и в виде каём в пирротине, нередко замещая его. Химический состав халькопирита (n = 58) следующий (в скобках среднее значение): Cu — 32.21-34.55(33.40), Fe — 29.34-30.85(29.98), S — 33.46-35.48(34.57), сумма 95.07-100.84(98.05) масс. %. В виде прожилков и мелких линзообразных выделений размером от первых до 20 мкм в халькопирите отмечается ковеллин (n = 4), в единичном случае с примесью никеля, имеющий следующий состав (в скобках среднее значение): Cu — 32.21-35.12(33.77), Fe — 29.34-31.92(30.83), S — 32.49-36.74(35.26) при сумме 95.07-102.23(99.84) масс. %. По средним значениям химического состава кристаллохимическая формула имеет вид Cu0 97Fe1 01S2 02. Иногда в сростках с халькопиритом присутствуют пирит размером до 20-30 мкм, с примесью никеля и цинка и сфалерит до 15 мкм с примесью кадмия и меди.

Пентландит ((Fe,Ni)9S8) отмечается в рудах преимущественно в ассоциации с пирротином, образует либо сростки, каемки, либо линзовидные и пламевидные выделения вдоль трещин и имеет размеры до 30-50 мкм. В ассоциации с пентландитом отмечаются микровключения минералов свинца и серебра, иногда в виде каймы по нему развивается виоларит с примесью кобальта, в котором присутствуют включения серебросодержащего золота. В качестве примеси в пентландите присутствует кобальт (n = 8), в единичных случаях цинк, хотя встречаются и беспримесные формы. Химический состав пентландита (n = 12) следующий (в скобках среднее значение): Fe — 28.23-29.86(29.16), Ni — 34.17-36.61(35.52), S — 33.04-34.70(33.78), Co — 1.95-3.37(2.40), Zn — 0.47 при сумме 98.37-101.73(100.11) масс. %. По средним значениям химического состава кристаллохимическая формула имеет ви д (Fe4.00Ni4.63Co0.31)8.94S8.06 .

Кроме того, халькопирит, пирротин, реже пентландит и очень редко пирит содержат многочисленные микровключения гессита, серебросвинцовистых висмуто-теллуридов, галенита, сфалерита, алтаита, клаустолита и самородного свинца, последний нередко содержит примеси селена, теллура, висмута и серебра.

Наибольший интерес на рудопроявлении вызывает присутствие золота, арсенидов платины, серебросвинцовистых висмутотеллуридов, теллуридов серебра и палладия. Теллуриды палладия на рудопроявлении Савабейский впервые были описаны в работах Р. И. Шайбекова [6, 7] , но небольшое на тот момент количество анализов не давали полноценного представления о его химическом составе. Полученные данные уточняют это, выделяя три минеральные фазы изоморфного ряда соболевскит - садберит (PdBi-PdTe-PdSb): висмутосурьмянистый Pd1-x(Te,Sb+Bi), где x = 0-0.22, и сурьмяно-висмутовый Pd j (Te,Bi+Sb)4 теллуриды палладия, а также котульскит Pd(Te,Bi) .

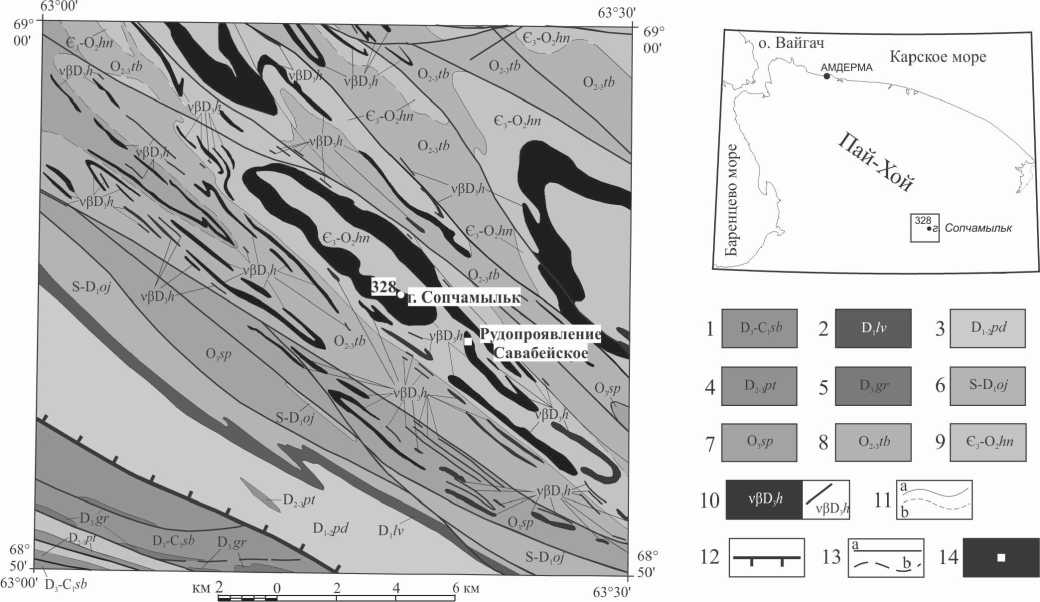

Висмутосурьмянистый теллурид палладия представляет собой эмульсионную вкрапленность, угловатые, изометричные выделения, ассоциирующиеся с халькопиритом, и имеет размеры от 0.3 до 4 мкм. Как правило, они располагаются по трещинам, кавернам, в катаклази-рованных областях и на периферийных частях с породообразующими минералами (рис. 2, a-c). В одном случае был отмечен агрегат, состоящий из трех параллельно вы- 47

тянутых выделений размером 2.5 мкм. Химический состав (n = 13) данной минеральной фазы относительно устойчивый, но характеризуется недостатком палладия и единичными примесями никеля, ртути, платины, мышьяка (в скобках среднее значение): Pd — 31.51—40.62 (35.27), Te — 22.86-39.68 (30.65), Bi — 9.83-22.97 (16.60), Sb — 12.27-16.83 (14.09), Ni — 0.88, Hg — 3.25, Pt — 4.84, As — 6.31 при сумме 92.63-101.6 (97.78) масс. %. Рассчитанная нами по средним значениям химического состава кристаллохимическая формула является идеализированной, но полноценно отражающей состав данной минеральной фазы и имеет вид Pd1-x(Te,Sb+Bi), где x = 0- 0.22 .

Сурьмяно-висмутовый теллурид палладия, в отличие от висмутосурьмянистой разновидности, имеет более устойчивый состав. Он локализуется преимущественно в халькопирите в виде изометричных включений, зерен с явной кристаллографической формой, сростков вдоль трещин в халькопирите и в кварцевых прожилках, нередко как эмульсионная вкрапленность присутствует на границе или среди породообразующих минералов (рис. 2, d-f). Размеры зерен варьируют от первых до 25 мкм, в качестве примеси присутствует сурьма (до 16 масс. %). Химический состав (n = 8) этой разновидности теллурида палладия следующий (в скобках среднее значение): Pd — 24.74-28.98(25.90), Te — 31.07-49.69(35.66), Bi — 19.44-36.91(30.36), Sb — 4.73-15.68(7.38) при сумме 96.84-100.84(99.31) масс. %. По средним значениям химического состава кристаллохимическая формула данной фазы имеет вид Pd2(Te,Bi+Sb)4.

Висмутовый котульскит (Pd(Te,Bi)) встречается в халькопирите, в сростке с кварцем, в массе породообразующих минералов в виде угловатых, изометричных, удлиненных зерен размером от первых до 5 мкм. Корректный химический состав в виду маленьких размеров зерен удалось получить лишь по одному зерну: Pd — 38.60, Te — 31.57, Bi — 24.99, Sb — 4.15 при сумме 96.32 масс. %. Рассчитанная по средним значениям химического состава кристаллохимическая формула имеет вид Pd0.95(Te0.65Bi0.31Sb0.09) 1.05.

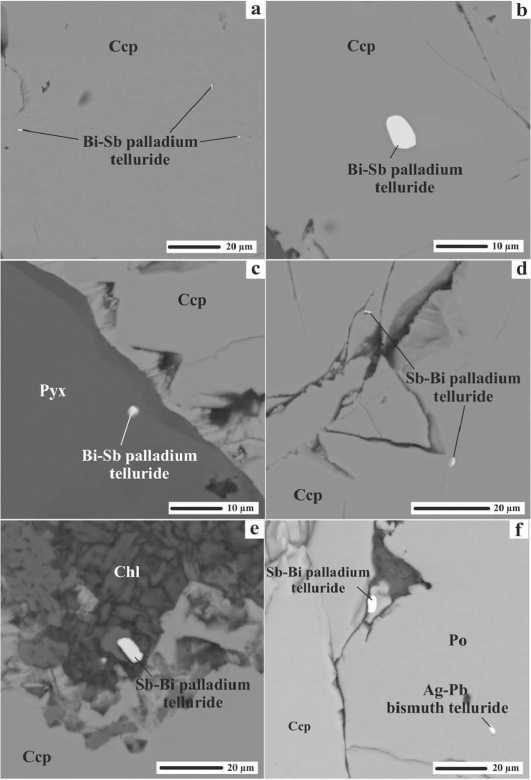

Сперрилит (PtAs 2 ) является основным носителем платины на рудопроявлении и в сульфидных медно-ни-келевых проявлениях Пай-Хоя, что характерно для CuNi-месторождений в целом. Он представляет собой угловатые ксеноморфные включения размером до 5-6 мкм в трещинах халькопирита или на периферийных его частях на границе с пироксеном, реже находится в массе породообразующих минералов (рис. 3, a, b). В качестве примесей присутствуют теллур (n = 2) и сурьма. Химический состав сперрилита (n = 7) характеризуется пониженными содержаниями платины (в скобках среднее значение): Pt — 52.04-58.49(54.88), As — 41.70-47.60(45.14), Te — 1.78-2.13(1.96), Sb — 2.27 при сумме 99.66-102.31(100.90) масс. %. По средним значениям химического состава кристаллохимическая формула имеет вид Pt0 95As2 05.

Гессит (Ag2Te) ассоциирует преимущественно с пирротином и халькопиритом, реже с пентландитом и в единичных случаях с пиритом; образуется по трещинам, ка-таклазированным областям в виде сростков, микровключений изометричной, удлиненно-вытянутой, угловатой формы, иногда с выраженными кристаллографическими очертаниями (рис. 3, c, d). Размер выделений варьирует от первых до 20 мкм. Иногда гессит встречается в сростках с халькопиритом в пирротине, на границе сульфидов, в таком случае размер его не превышает 5 мкм. Тел- 48

Рис. 2. BSE-изображения (SEM Vega Tescan 3 LMH) висмутосурьмянистого теллурида палладия: a, b — в халькопирите, c — в пироксене; сурьмяно-висмутового теллурида палладия: d — в халькопирите, e — в хлорите, f — на границе халькопирит-пирротин и включение серебросвинцовистого висмутотеллу-рида в пирротине

Fig. 2. BSE-images (SEM Vega Tescan 3 LMH) of bismuth-anti-mony telluride palladium: a,b — in chalcopyrite, c — in pyroxene; Antimony-bismuth telluride palladium: d — in chalcopyrite, e — in chlorite, f — on the border of chalcopyrite-pyrrhotite and include in silver-lead bismuth telluride лурид серебра часто находится в ассоциации с галенитом, сфалеритом, клаусталитом, теллуридом висмута (цумои-том?), алтаитом, серебросвинцовистыми висмутолел-луридами. Химический состав гессита (n = 35) стабильный с редкими примесями свинца и селена (в скобках среднее значение): Ag — 49.68-67.37(63.08), Te — 32.2740.41(36.03), Pb — 4.13 и 9.94, Se — 0.67 и 1.70 при сумме 92.21-101.67(99.57) масс. %. По средним значениям химического состава кристаллохимическая формула гессита — Ag2.02Te0.98.

Еще одними минералами, содержащими серебро, являются серебросвинцовистые висмутотеллуриды . Представляют собой угловатые, изогнутые, удлиненновытянутые зерна размером до 15 мкм, кристаллизующиеся в пустотах и трещинах в пирротине, халькопирите, реже отмечаются выделения среди породообразующих минералов (рис. 2, f). Как правило, серебросвинцовистые висмутотеллуриды характеризуются нестабильным, со значительными вариациями составом, иногда с примесью селена. Химический состав вимутотеллуридов (n = 6) следующий (в скобках среднее значение): Pb — 10.09-48.66 (31.43), Ag — 1.06-18.87(7.30), Te — 34.97-

Рис. 3. BSE-изображения (SEM Vega Tescan 3 LMH) сперил-лита (a, b), гессита(c, d) и золота (e, f): a — на границе халькопирит — пироксен, b — в пироксене, с — в халькопирите и в пирротине с галенитом, d — в пирротине с алтаитом, e — в кайме виоларита, f — в пироксене

Fig. 3. BSE-images (SEM Vega Tescan 3 LMH) sperrylite(a,b), hessite(c,d)andgold(e,f):a—ontheborderofchalcopyrite-pyroxene, b — in pyroxene; c — in chalcopyrite and pyrrhotite with galena, d — in pyrrhotite with altaite, e — in the border of violarite, f — in pyroxene

40.15 (39.01), Bi — 9.59-31.92(20.70) при сумме 90.59101.43 (98.59) масс. %.

Золото (Au) на рудопроявлении встречается часто, преимущественно в самородном виде, реже в виде сростков и эмульсионной вкрапленности в халькопирите и среди породообразующих минералов. В отобранных пробах из первичных и вторичных ореолов обнаружилось большое разнообразие золотин с различной морфологией: комковатые, дендритовидные, слабоока-танные зерна (до 0.5 мм), пластинки (от 0.02 до 0.25 мм) прямоугольной, остроугольной и округлой форм, чешуйки. Золото ввиду значительной примеси серебра и небольшого количества меди имеет пробность, равную 780 %о и следующий химический состав (n = 25, сред.): Au — 78.13, Ag — 21.17, Cu — 0.7 % [2]. Нами также отмечено три микровключения серебросодержащего золота (рис. 3, e, f): одно выделение низкопробного золота (Au — 69.54, Ag — 26.39, сумма 95.93 масс. %) в виолари-товой кайме пентландита, два выделения среднепробного золота — среди породообразующих минералов вблизи сульфидных выделений (Au — 83.11, Ag — 17.19, сумма 100.50 масс. %) и в пентландите (Au — 79.52, Ag — 22.51, сумма 102.03 масс. %).

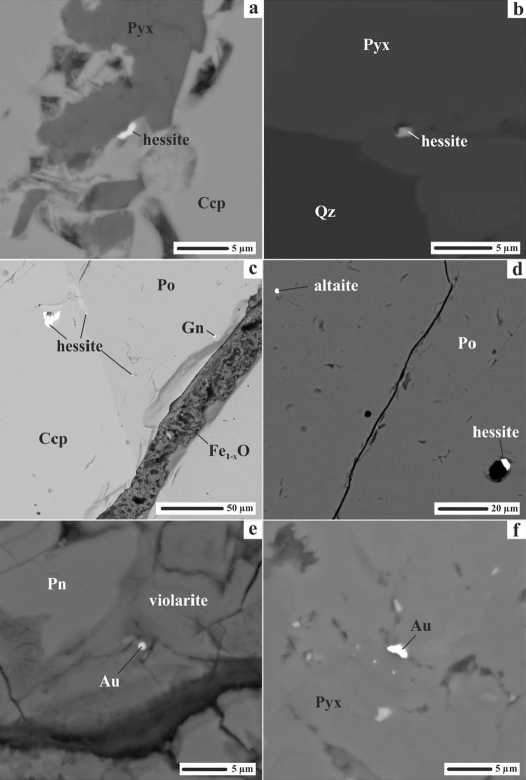

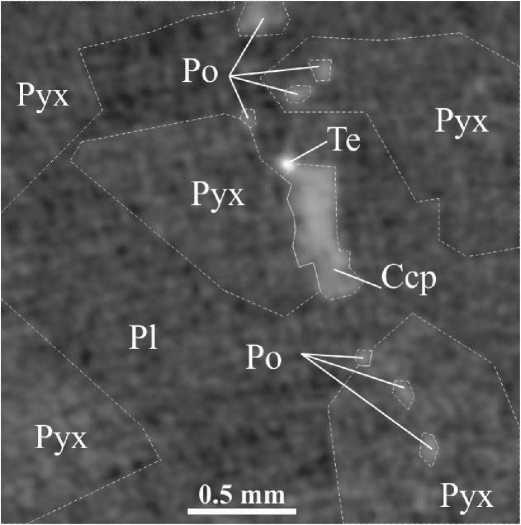

Методом рентгеновской томографии в изученном образце меланократового габбродолерита размером 1 x 1.5 см, со шлирово-вкрапленной минерализацией были установлены следующие содержания рудных и породообразующих минералов: пироксен — 73.952, плагиоклаз — 5.565, пирротин — 0.33, халькопирит — 0.126 и теллуриды палладия — 0.004 %, нанеидентифицированные фазы приходится 20.023 %. Данный метод диагностики, как и метод электронной микроскопии, подтверждает, что теллуриды палладия приурочены преимущественно к халькопириту, при этом позволяя выявить его присутствие и более крупные (по сравнению с методом электронной микроскопии) выделения минеральных фаз в массе породообразующих минералов (рис. 4).

В настоящее время существует небольшое количество работ, касающихся благороднометалльной минерализации габбродолеритового комплекса Пай-Хоя и рудо-проявления Савабейский в частности. Но и в них присутствуют некоторые несоответствия, которые мы постарались объяснить в данной работе.

В отчете Д. В. Зархидзе [1] в пробе № 3-19 дается описание минерала вавржинит ( Ni 2 SbTe2 ), который встречается в виде изометричных зерен размером до 20 мкм и находится в тесной ассоциации с кобальтином, но в тексте приписывается то к рудопроявлению Савабейский, то к проявлению Первый. Позднее в работе А. А. Романова [3] этот минерал, вероятнее всего, из-за той же путаницы с пробами в отчете был ошибочно отнесен к рудопроявлению Савабейский (что подтверждается более поздней публикацией [2]). На это указывают и отличие в минеральном составе образцов, и данные по пространственной привязке рудных тел. Так, на рудопроявлении Первый основными рудными минералами являются пирротин, халькопирит, пентландит, кобальтин, ильменит, никелин, герсдорфит, бравоит, миллерит, арсенопирит, борнит, марказит, пирит и гидрогетит, а на рудопроявлении Савабейский — пирротин, халькопирит, кубанит, пентландит, пирит [6, 7, 9]. При этом вавржинит ассоциирует исключительно с кобальтином [1-3], а установленные нами теллуриды палладия [6, 7] и «боровскит» (проба № 8715, [1]) концентрируются в халькопирите. Теллуриды палладия отличаются от вавр-жинита большими содержаниями палладия, присутствием висмута и отсутствием никеля. Выделение минерала «боровскит» несколько ошибочно ввиду существенных отличий от классического состава минерала, пониженными содержаниями теллура, сурьмы, повышенными палладия и примесью висмута до 10 %. По своему составу «боровскит» (n = 10, Pd — 36.30-44.23(ср. 40.16), Te — 31.83-46.43(ср. 38.01), Sb — 14.26-23.88(ср. 20.21), Bi — 4.61 и 11.58 при сумме 100.00 масс. %), выявленный Д. В. Зархидзе и др. [1], может быть отнесен к выделяемому нами висмутосурьмянистому теллуриду палладия и имеет формулу, близкую к Pd1-x(Te,Sb+Bi)2.

В ранее опубликованных работах Р. И. Шайбекова [6, 7] отражены несколько неполные данные по генезису сульфидов и благородных металлов на проявлении Савабейский. Проведенные дополнительные исследования позволяют более подробно рассмотреть вопросы генезиса рудной минерализации на изучаемом рудопроявлении.

Наиболее высокотемпературными сульфидами являются пирротин, халькопирит и пентландит. По экспериментальным данным, температура кристаллизации наиболее высокотемпературного гексагонально - 49

Рис. 4. Пространственные соотношения минеральных фаз на томографическом сечении образца (microtomograph SkyScan 1173): Pl — плагиоклаз; Pyx — пироксен; Po — пирротин; Ccp — халькопирит; Te — теллурид палладия

Fig. 4. Spatial relations of minerals at the tomographic section (microtomograph SkyScan 1173): Pl — plagioclase; Pyx — pyroxene; Po — pyrrhotite; Ccp — chalcopyrite; Te — palladium telluride го пирротина (mss) соответствует 1191—1100 °C (стабилен до 100 °C [12]). Образование пирротина рудопроявления Савабейский происходило при более низких температурах, после процесса распада твердого раствора титаномагнетита на магнетит и ильменит, который ограничен 700 °C. Температура кристаллизации пентландита, по одним данным, ограничена 615 °C, по другим — 610 °C, для высокотемпературной формы она составляет 865 °C [17]. Пламевидная структура распада пентландита, присутствующая в пирротине на рудопроявлении, возникла при температуре 450 °C. Халькопирит (тетрагональный) стабилен при температуре ниже 557 °C, образуясь в поле пиритового твердого раствора (iss), далее при понижении температуры по трещинам в нем происходила кристаллизация (507 °C) ковеллина [10]. При последующих вторичных гидротермальных-метасомати-ческих процессах сульфиды становились неустойчивыми (кроме халькопирита), в результате чего мы видим замещение пентландита виоларитом, который устойчив при температуре до 460 °C [17].

Как известно, Pd, Pt, Ag и Au практически не концентрируются в твердых растворах. Они остаются в остаточном расплаве, отделяющемся от кумулятивной массы, который, насыщаясь летучими компонентами и полуметаллами As, Те, Sb, Bi, начинает мигрировать в пределах рудопроявления, образовывая теллуриды, антимониды, арсениды и висмутиды. Образование в халькопирите теллуридов палладия, относящихся к минералам изоморфного ряда соболевскит-садбериит (система PdBi-PdTe-PdSb), происходила при температурах 600-480 °C. По экспериментальным данным, садбериит при 600 °C формирует полный изоморфный ряд с котуль-скитом PdTe и неравновесные твердые растворы между PdTe и PdTe2, которые образуются в интервале 575710 °C [15]. Температуры же плавления висмутидов пал 50

ладия еще ниже: так, синтетический фрудит PdBi2 плавится при 480 °C, а PdBi — при 610 °C. Благодаря полному изоморфизму между Sb, Te и Bi происходило последовательное замещение сурьмы и теллура висмутом [13], в результате этого температура кристаллизации снижалась. Упоминаемый в тексте на рудопроявлении Первый минерал вавржинит, устойчивый при температуре 400 °C, выделился из твердого раствора состава NiTe-NiTe2-NiSb [2, 3], температура же кристаллизации вмещающего его никелистого кобальтина колеблется в пределах 650400 °C [14]. Cамыми поздними образованиями являются сперрилит, гессит, золото и самородные выделения олова, свинца и серебра. Гессит, присутствующий в виде включений в пирротине, на границе халькопирит - пирротин и непосредственно в халькопирите в ассоциации с низкотемпературным сфалеритом, галенитом, теллуридом висмута и серебросвинцовистыми висмутотеллури-дами, по экспериментальным данным, может быть отнесен к нижним температурам промежуточной модификации [по 11], стабильной при 802-145 °C.

Как уже упоминалось выше, в отчете Д. В. Зархидзе [1] по двум штуфным пробам из отвалов канавы № 17, представленных меланократовыми габбродолеритами с обильной халькопирит-пирротиновой гнездово-вкрапленной минерализацией, были установлены (в лаборатории ЗАО «Механобр Инжиниринг Аналит» пробирно(Pb)-атомно-абсорбционным методом, г. Cанкт-Петербург) значимые суммарные содержания Pt + Pd + Au до 0.94 г/т; в отчете Н. М. Чернышева и др. [4] по 4 пробам для рудопроявления Cавабейский установлены содержания Pt + Pd до 0.083 г/т. Нами также были получены данные по Au, Pt, Pd, Rh, Ir, Ru в сульфидизированных габбро-долеритах по 3 пробам из канав: № 36 — Pd — 0.19, Ir — 0.0021, Pt — 0.078, Au — 0.016 г/т; № 32 — Pd — 0.022, Pt — 0.028, Au — 0.15 г/т; № 17 — Ru — 0.0021, Pd — 0.022, Ir — 0.0039, Au — 0.017 г/т. Как следует из геохимических и минералогических данных, наибольшие концентрации благородных металлов фиксируются в пробах с интенсивной халькопиритовой минерализацией, претерпевших вторичные гидротермально-метасоматические изменения.

Заключение

В результате исследования сульфидной медно-ни-келевой минерализации проявления Cавабейский была установлена благороднометалльная минерализация магматического и гидротермально-метасоматического генезиса.

Основными минералами МПГ являются гессит, сперрилит, серебросвинцовистые висмутотеллуриды, теллуриды палладия и золото. Наибольшее разнообразие имеют теллуриды палладия, которые характеризуются изменчивостью состава и относятся к промежуточным минералам изоморфного ряда соболевскит - садбериит. Наиболее высокотемпературными платиноидами являются теллуриды палладия, самыми низкотемпературными — сперрилит, гессит, висмутотеллуриды и золото.

Повсеместное присутствие МПГ-минерализации на рудопроявлении Cавабейский и в ряде других рудопро-явлений и пунктах минерализации Пай-Хоя и относительно высокие их концентрации в рудах (Pt + Pd — до 1 г/т) вызывают большой интерес ввиду перспективности района в отношении благороднометалльной минерализации.

Работа выполнена при поддержке грантов фундаментальных научных исследований УрО РАН №15-18-5-46 и №15-15-5-73.

Список литературы МПГ-минерализация в сульфидных рудах проявления Савайбейский (Центральный Пай-Хой, Югорский полуостров)

- Зархидзе Д. В., Малых О. Н., Войтович З. Н. и др. Геологическое доизучение масштаба 1:200000 листов R-41-XXVIII, XXIX (Карская площадь): Отчет. Нарьян-Мар, 2010. 1080 c. (Коми ТГФ).

- Петраков, Н. А., Романов А. А. Благороднометалльная минерализация в габбродолеритах Центрального Пай-Хоя//Проблемы недропользования: Сб. науч. тр. Междунар. форума-конкурса молодых ученых (23-25 апр. 2014 г.). СПб., 2014. Ч. 2. С. 238.

- Романов А. А., Юферова Е. А., Зархидзе Д. В. Находка минерала вавржинит (Ni2SbTe2) в габбродолеритах хенгурского комплекса//Минералогические перспективы: Материалы международного минералогического семинара. Сыктывкар: Геопринт, 2011. С. 267-269.

- Чернышов Н. М., Переславцев А. В., Кузнецов А. Н. и др. Формационные типы ультрамафит-мафитовых интрузий Пайхойской провинции и перспективы их никеленосности/Воронежский государственный университет, R-41. Воронеж, 1990. 227 с. (Коми ТГФ).

- Шайбеков Р. И. Долеритовое тело (Сопча) Центрального Пай-Хоя и его датирование с использованием U-Pb-метода (SHRIMP II)//Третья Сибирская международная конференция молодых ученых по наукам о Земле. Новосибирск: ОИГГМ СО РАН, 2006. С. 246-248.