МРТ-диагностика нового типа стрессового субхондрального перелома недостаточности коленного сустава

Автор: Иванков А.П., Селиверстов П.В.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 1 т.37, 2022 года.

Бесплатный доступ

Субхондральный перелом недостаточности коленного сустава - это новый тип стрессового перелома, ранее он обозначался как спонтанный остеонекроз (англ. SONK).Цель: определить информативность рентгенографии и магнитно-резонансной томографии (МРТ) при субхондральном переломе недостаточности коленного сустава.Материал и методы. В исследование были включены 150 пациентов, 48% мужчин и 52% женщин. Возраст больных был в диапазоне от 46 до 82 лет. Пациентам были проведены рентгенография и МРТ коленного сустава с последующим расчетом показателей чувствительности, специфичности и точности методов.Результаты. Наиболее часто стрессовый перелом недостаточности был выявлен в медиальном мыщелке бедренной кости (79%), на втором месте латеральный мыщелок бедренной кости - 12%. В медиальном мыщелке большеберцовой кости локализовалось 7,9% зон перелома и только 1,1% - в латеральном мыщелке большеберцовой кости. Информативность рентгенографии была низкой: чувствительность - 68,4%, специфичность - 30,0%, точность - 55,1%. Показатели информативности МРТ: чувствительность - 100%, специфичность - 99,0%, точность - 98,0%.Выводы. Методом выбора при стресс-переломе недостаточности коленного сустава является МРТ, продемонстрировавшая очень высокие показатели информативности.

Субхондральный перелом недостаточности, мрт, стрессовые переломы, спонтанный остеонекроз

Короткий адрес: https://sciup.org/149139724

IDR: 149139724 | УДК: 616.132.13-77-089.168.1-06

Текст научной статьи МРТ-диагностика нового типа стрессового субхондрального перелома недостаточности коленного сустава

Субхондральный перелом недостаточности – это новый тип стрессового перелома, возникающий при обычной повседневной нагрузке на сустав у лиц старше 50–55 лет. Причиной данного типа стрессового перелома является ослабление минеральной костной плотности и нарушение трабекулярной микроархитектоники какого-либо мыщелка коленного сустава [1, 2]. История субхондрального перелома недостаточности начинается с исследований T. Yamamoto и соавт., когда при подозрении на остеонекроз была выявлена отличающаяся от некроза картина патологии головки бедренной кости, которая оказалась субхондральным переломом недостаточности [3].

Исследования аналогичных изменений в коленном суставе показали, что истинной причиной некроза первоначально был именно субхондральный перелом недостаточности, а вторичный остеонекроз – это осложнение перелома. При переломе недостаточности процесс не всегда осложняется, у части больных при консервативной терапии происходит успешная консолидация перелома [4]. К основным методам диагностики субхондрального перелома недостаточности относятся первичная рентгенография и магнитно-резонансная томография (МРТ) [5]. Рентгенография коленного сустава базовый метод, но он имеет ограниченные возможности, так как не позволяет визуализировать отек и зону субхондрального перелома на ранней и развернутой стадиях перелома недостаточности [5]. При данной патологии МРТ это метод выбора, так как позволяет качественно оценивать состояние как костных, так и мягких тканей коленного сустава на всех стадиях перелома недостаточности с визуализацией всего спектра его симптомов [5].

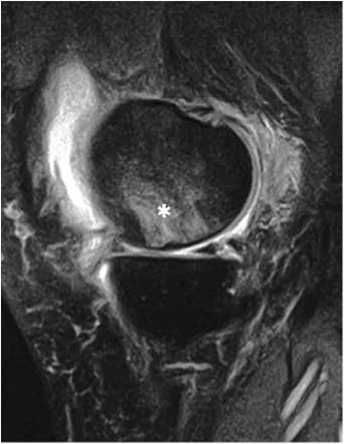

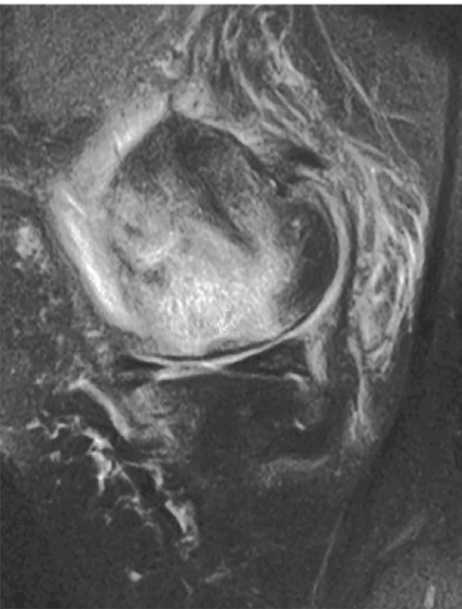

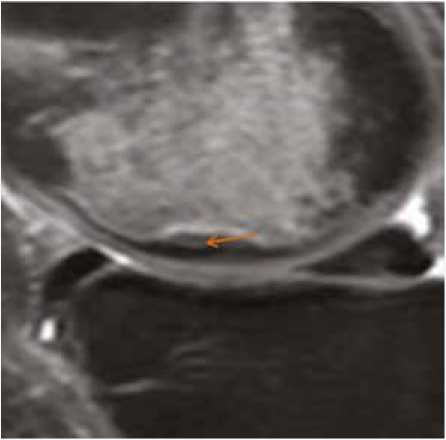

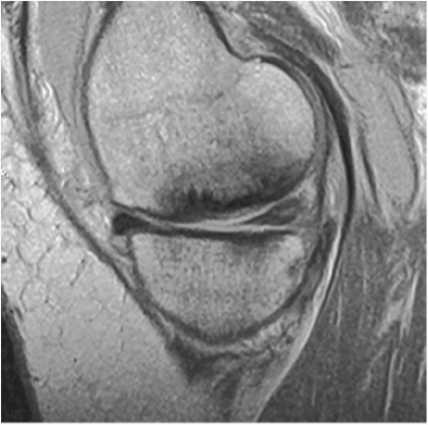

МРТ-семиотика субхондрального перелома недостаточности включает следующие признаки: диффузный отек костного мозга пораженного мыщелка сустава (рис. 1), гипоинтенсивную линию перелома на Т1-ВИ и жидкость-чувствительных режимах (Т2- и PD с жироподавлением – FS) (рис. 2), гипоинтенсивное утолщение в зоне кортикального слоя кости (рис. 3) [4, 6].

Рис. 1. МР-томограмма в сагиттальной проекции (PD-FS). Субхондральный отек при переломе недостаточности (звездочка)

Fig. 1. Sagittal MRI scan (PD-FS). Subchondral edema in insufficiency fracture (asterisk)

Рис. 2. МР-томограмма в сагиттальной проекции (PD-FS). Субхондральный перелом недостаточности. Линия перелома указана стрелкой

Fig. 2. Sagittal MRI scan (PD-FS). Subchondral insufficiency fracture. The fracture line is indicated by an arrow

При наличии осложнений в зоне субхондрального перелома имеется риск возникновения зоны вторичного остеонекроза, что может явиться причиной дальнейшего разрушения трабекул с возникновением коллапса (уплощения) суставной поверхности пораженного мыщелка сустава. Зона вторичного остеонекроза в режимах PD-FS(Т2-FS) визуализируется как участок повышения сигнала в области между линией перелома и субхондральным кортикальным слоем кости [6] (рис. 4).

Субхондральный коллапс (импрессия) пораженной суставной поверхности при переломе недостаточности изображен на рисунке 5.

Рис. 3. МР-томограмма в сагиттальной проекции (PD-FS). Гипоинтен-сивное «утолщение» при переломе недостаточности (измерено)

Fig. 3. Sagittal MRI scan (PD-FS). Hypointense thickening in insufficiency fracture (measured)

Рис. 4. МР-томограмма в сагиттальной проекции (PD-FS). Зона вторичного остеонекроза в виде участка повышения сигнала (стрелка) Fig. 4. Sagittal MRI scan. Zone of secondary osteonecrosis in area of increased signal on PD-FS-WI (arrow)

Рис. 5. МР-томограмма в сагиттальной проекции (PD-ВИ). Субхондральный коллапс при субхондральном переломе недостаточности Fig. 5. Sagittal MRI scan (PD-WI). Subchondral collapse in subchondral insufficiency fracture

Материал и методы

Были обследованы 150 пациентов с субхондральным переломом недостаточности. С целью клинического контроля диагноза пациентам выполнялась повторная МРТ через 2–3 мес. с предшествующей и последующей консультациями травматолога-ортопеда. Рентгенография проводилась по стандартной методике в двух проекциях. МРТ проводилась на томографе 1,5Т л (Toshiba) с использованием стандартной жесткой коленной катушки. Параметры сканирования были следующими: режимы – PD-ВИ, PD-FS-ВИ, T1-ВИ в корональной, сагиттальной аксиальной плоскостях, матрица изображений 288 × 384, поле обзора малое – 15 см. Соотношение мужчин и женщин было почти равным – 48% мужчин и 52% женщин. Средний возраст исследуемых пациентов – 63,1 года (от 46 до 82 лет). По стандартным формулам были вычислены чувствительность, специфичность и точность методов рентгенографии и МРТ коленного сустава при переломе недостаточности. Формулы расчета:

чувствительность (Se): Se = PS / PS + NS; специфичность (Sp) Sp = NH / NH + PH;

точность (Ас) Ac = PS + NH / PS + NH + PH + NS, где PS – истинно положительные результаты, РН – ложноположительные результаты, NH – истинно отрицательные результаты, NS – ложноотрицательные результаты.

Результаты и обсуждение

По локализации перелома самым распространенным оказался медиальный мыщелок бедренной кости (79,3%), на втором месте – латеральный мыщелок бедренной кости (12%). В медиальном мыщелке большеберцовой кости было 8,0% зон перелома и только 0,6% – в латеральном мыщелке большеберцовой кости. Локализация зоны перелома была центральной (на коронарных сканах) в 76,5% случаев, периферической – у 23,5% пациентов. На сагиттальных томограммах зона перелома локализовалась также преимущественно центрально (средняя треть мыщелка) – у 81,4% больных, в 17,6% в задних отделах мыщелка и только в 1% – в передней трети мыщелка. При субхондральном переломе недостаточности в коленном суставе в 100% случаев был обнаружен синовиит, в 91,0% – перифокальный отек окружающих мягких тканей. Перелом недостаточности, согласно данным проведенного исследования, часто сочетался с разрывом мениска, в наших наблюдениях в 91,3% пациенты имели разрыв прилежащего к зоне перелома мениска, чаще медиального – в 78,2%. Также у 96,7% пациентов дополнительно выявлялись дегенеративные изменения суставной поверхности пораженного мыщелка (хондромаляция разной степени).

Полученные результаты информативности рентгенографии и МРТ при субхондральном переломе недостаточности представлены в таблице.

Таблица. Информативность рентгенографии и магнитно-резонансной томографии при субхондральном переломе недостаточности

Table. Informativeness of radiography and MRI in subchondral insufficiency fracture

|

Критерии Criteria |

Рентгенография Radiography |

МРТ MRI |

|

Чувствительность, % Sensitivity, % |

68,4 |

100 |

|

Специфичность, % Specificity, % |

30,0 |

99 |

|

Точность, % Accuracy, % |

55,1 |

98 |

Согласно результатам исследования, наиболее частой локализацией перелома недостаточности являются центральные опорные отделы медиального мыщелка бедренной кости. Частое сочетание стресс-перелома недостаточности с разрывом прилежащего мениска и хон-дромаляцией суставной поверхности можно объяснить утратой буферной функции хряща и мениска, что ведет к повышению контактного давления на субхондральные отделы кости и возникновению перелома. Несмотря на то, что рентгенография является базовым первичным диагностическим методом, при стрессовом переломе недостаточности она демонстрирует довольно низкие показатели информативности. Причинами низкой эффективности рентгенографии могут служить: отсутствие послойной техники метода (тонких срезов), неспособность к обнаружению субхондрального отека и низкая контрастность тканей.

Выводы

Субхондральный перелом недостаточности коленного сустава – новый вид стрессового перелома недостаточности, требующий всестороннего последующего изучения в этиологическом, патогенетическом, диагностическом и лечебном аспектах. Помимо базового диагностического метода рентгенографии при субхондральном переломе недостаточности коленного сустава методом выбора является МРТ, которая демонстрирует высокие показатели чувствительности, специфичности и точности. Предикторами субхондрального перелома недостаточности являются разрыв прилежащего мениска и дегенеративные изменения хряща суставной поверхности, которые требуют обязательного лечения с целью предотвращения возникновения данного типа перелома.

Список литературы МРТ-диагностика нового типа стрессового субхондрального перелома недостаточности коленного сустава

- Gaillard F., Saber M. Subchondral insufficiency fracture of the knee. Reference article, Radiopaedia.org. 2021.

- DOI: 10.53347/rID-2079

- Nicoletti D. Subchondral insufficiency fracture - knee. Case study, Radiopaedia.org. 2021. URL: https://radiopaedia.org/cases/67293.

- Yamamoto T., Bullough P.G. Spontaneous osteonecrosis of the knee:Тthe result of subchondral insufficiency fracture. Journal Bone Joint Surgery Am. 2000;82(6):858-866.

- DOI: 10.2106/00004623-200006000-00013

- Lee S., Saifuddin A. Magnetic resonance imaging of subchondral insufficiency fractures of the lower limb. Skeletal Radiol. 2018;48(7):1011- 1021.

- DOI: 10.1007/s00256-019-3160-4

- Bencardino J.Т., Stone T.J., Roberts C.C., Appel M., Baccei S.J., Cassidy R.C. et al. ACR appropriateness criteria stress (fatigue/insufficiency) fracture, including sacrum, excluding other vertebrae. J. Am. Coll. Radiol. 2017;14(5S):S293-S306.

- DOI: 10.1016/j.jacr.2017.02.035

- Gorbachova T., Melenevsky Y., Cohen M., Cerniglia B.W. Osteochondral lesions of the knee: Differentiating the most common entities at MRI. RadioGraphics. 2018;38(5):1478-1495.

- DOI: 10.1148/rg.2018180044