МРТ-семиотика дисбарического остеонекроза у водолазов

Автор: Димиев В.В., Железняк И.С., Адаева Е.Н.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Медицинская визуализация

Статья в выпуске: 3 т.15, 2025 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Дисбарический остеонекроз — патология костей скелета, развивающаяся на фоне декомпрессионных нарушений у водолазов, подводников, дайверов и кессонных рабочих. Наибольшая частота встречаемости данной патологии наблюдается у дайверов-рыбаков – 50–77%; у коммерческих водолазов она составляет 16–55%, у кессонных рабочих — 25–35%, а у военных водолазов этот показатель существенно ниже – 2–5%. Основными патогенетическими причинами развития дисбарического остеонекроза являются газовая эмболия кровеносных сосудов микроциркуляторного русла пузырьками свободного газа (азота), а также механическое повреждение ими эндотелия капилляров и костного мозга, что приводит к их воспалению, отёку, гиперкоагуляции и компартментсиндрому. Это вызывает нарушение внутрикостного кровотока, развитие ишемии и запуск некротических процессов в тканях кости. Цель исследования: изучить МР-семиотику дисбарического остеонекроза у водолазов. Материалы и методы. Исследования проводили на высокопольных магнитно-резонансных томографах с индукцией магнитного поля 1,5 Тл «Ingenia» (Philips) и «Magnetom Symphony» (Siemens) по стандартным протоколам с получением Т1, Т2 и PD-взвешенных изображений, а также изображений с использованием эффекта подавления сигнала от жировой ткани (FS). Было проведено МРТ-сканирование наиболее часто поражаемых, по данным литературных источников, анатомических областей – плечевые, тазобедренные и коленные суставы с охватом прилегающих к суставам частей диафизов. Оценивались локализация, распространение и тип специфичных патологических изменений, характерных для дисбарического остеонекроза. Всего было обследовано 54 водолаза, которые были разделены на три группы: 1. Водолазы, выполняющие глубоководные водолазные спуски на глубину более 60 м (имеющие дополнительные водолазные квалификации водолазглубоководник и акванавт). 2. Водолазы, выполняющие водолазные спуски на глубину до 60 м. 3. Водолазы, выполняющие водолазные спуски в условиях нормобарии (имеющие дополнительную водолазную квалификацию гидронавт). Результаты. Проведённые МРисследования показали, что дисбарический остеонекроз чаще поражает водолазов-глубоководников и акванавтов, а наличие в анамнезе эпизодов острой декомпрессионной болезни повышает риск его появления. Также подтверждены опубликованные в литературе данные о преимущественной локализации поражений: в головке плечевой кости, метаэпифизах и диафизе бедренной кости. Заключение. На основании результатов исследования можно утверждать, что для водолазов группы риска (осуществляющих глубоководные водолазные спуски и имеющих в анамнезе эпизоды острой декомпрессионной болезни) показан регулярный МРТ-мониторинг костей скелета.

Дисбарический остеонекроз, магнитно-резонансная томография, водолазы [специфический термин профессии], декомпрессионная болезнь, семиотика, остеонекроз, глубоководные погружения, газовая эмболия, гипербарическая медицина, декомпрессия

Короткий адрес: https://sciup.org/143184590

IDR: 143184590 | УДК: 616.71-002.4-073.756.8:656.6.071 | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2025.3.MIM.2

Текст научной статьи МРТ-семиотика дисбарического остеонекроза у водолазов

Дисбарический остеонекроз – немикробное поражение тканей кости, возникающее в результате нарушения кровоснабжения и сопровождающееся их омертвением, а также частичным или полным разрушением. Патологические изменения в костях при этом заболевании развиваются на фоне изменения давления внешней среды и встречаются у водолазов, дайверов, рабочих, дышащих сжатым воздухом или искусственной газовой смесью, а также при аварийных ситуациях на подводных лодках и нарушениях в работе барокамер и барокомплексов [1, 2].

На основании результатов научных исследований можно утверждать, что дисбарический остеонекроз представляет собой терминальную стадию развития любых дисбарогенных изменений в костях и является одним из специфических заболеваний водолазов, которое в перспективе существенно влияет на трудоспособность и общее качество жизни.

По данным литературных источников встречаемость дисбарического остеонекроза в различных странах сильно варьирует. Это связано, в первую очередь, с различными диагностическими возможностями медицины, использованием небезопасных методов выполнения водолазных спусков и отличающимися социально-экономическими условиями.

Так, например, дайверы-рыбаки, собирающие с донного грунта различных моллюсков, морских ежей и губок, выполняют спуски под воду с использованием вентилируемого водолазного снаряжения, когда постоянная подача воздуха по шлангу с поверхности позволяет неограниченное время находится под водой. В связи с этим погоня за коммерческой выгодой часто приводит к превышению безопасного времени пребывания на глубине, количества повторных водолазных спусков и к несоблюдению существующих оптимальных режимов декомпрессии. В целом дисбарический остеонекроз чаще всего встречается у дайверов-рыбаков и составляет от 50% до 77%, у коммерческих водолазов – от 16% до 55%, у кессонных рабочих – от 25% до 35%, среди военных водолазов западных стран – от 2% до 5%, что в целом коррелирует с имеющимися статистическими данными других литературных источников [3–6].

Наиболее частая локализация дисбарического остеонекроза – проксимальные метаэпифизы плечевых костей и метаэпифизы бедренных костей, кроме того, он может поражать диафизы бедренной и проксимальные метаэпифизы большеберцовой кости. Нередко очаги имеют мультифокальное распределение [4, 7].

Большинство исследователей выделяют декомпрессионное газообразование в организме водола- за в качестве ключевого патогенетического фактора дисбарического остеонекроза. Согласно данным литературных источников, декомпрессионное газообразование вызывает газовую эмболизацию внутрикостных кровеносных сосудов пузырьками азота, что приводит к формированию зон ишемии костной ткани. Также повреждение эндотелиальных клеток кровеносных сосудов пузырьками свободного газа провоцирует развитие воспалительного процесса и активацию процессов гиперкоагуляции с последующим тромбозом внутрикостных сосудов, что приводит к образованию новых очагов ишемии в структурных элементах кости [5, 8].

Некоторые учёные в своих исследованиях указывают на то, что образование пузырьков свободного газа внутри костного мозга вызывает его механическое повреждение, сопровождающееся развитием отёка. Возникающая при этом компрессия венозной синусоидальной системы приводит к снижению скорости кровотока, увеличению вязкости крови, формированию венозного стаза, увеличению периферического сосудистого сопротивления и, как следствие, усугублению отёка и ишемии. Это приводит к дальнейшему росту внутрикостного давления, создавая условия для развития компартмент-синдрома и формирования порочного круга, усиливающего ишемические процессы в тканях. Помимо этого, повреждение адипоцитов кости пузырьками свободного газа может вызвать жировую эмболию внутрикостных сосудов [9–12].

Магнитно-резонансная томография (МРТ), являющаяся неинвазивным и высокоспецифичным методом лучевой диагностики, при наличии соответствующих анамнестических данных и клинической симптоматики рассматривается как диагностический метод выбора для выявления в костях зон ишемии и участков остеонекроза. Анализ данных научных исследований свидетельствует о том, что магнитно-резонансная томография превосходит другие лучевые методы диагностики по информативности в выявлении дисбарического остеонекроза и признана «золотым стандартом» его визуализации на ранних стадиях. Согласно имеющимся данным, частота выявления дисбарического остеонекроза при использовании МРТ достигает 97,7%, а чувствительность метода в диагностике ранних стадий заболевания составляет 94,7%. Данный метод обеспечивает точное определение локализации, размеров и структурных особенностей костных дефектов, а также позволяет анализировать функциональные характеристики и визуализировать результаты в формате трёхмерной модели. Кроме того, применение МРТ позволяет выявить в костях области остеосклероза и остеопороза, кисты, в том числе расположенные субкортикально, а также участки жировой дегенерации и отёка костного мозга, ко- торый визуализируется как зона сниженного МР-сигнала на Т1-взвешенных изображениях и повышенного сигнала на Т2-взвешенных последовательностях [13–15].

Цель исследования: изучить МР-семиотику дис-барического остеонекроза у водолазов.

Материалы и методы

Исследование проводили на высокопольных магнитно-резонансных томографах «Ingenia» (Philips, Нидерланды) и Magnetom Symphony (Siemens, Германия) с индукцией магнитного поля 1,5 Тесла. При выполнении МРТ коленных суставов с захватом дистальной трети диафиза бедренной кости и проксимальной части диафиза большеберцовой кости, а также плечевых суставов с захватом верхней трети диафиза плечевой кости использовали соответствующие специальные радиочастотные катушки для суставов. МР-сканирование тазобедренных суставов проводили с применением поверхностной катушки для тела.

Для проведения МРТ-исследований суставов обследуемый располагался на столе томографа в горизонтальном положении (лёжа на спине), центра-ция с помощью лазерного визира осуществлялась по изоцентрам радиочастотных катушек. МР-томограммы получали по стандартным протоколам в корональной, сагиттальной, аксиальной, косо-корональной и косо-сагиттальной плоскостях с толщиной среза 4–10 мм. Для визуализации патологических изменений использовали режимы МР-сканирования с получением Т1-взвешенных, Т2-взвешенных и PD-взвешенных изображений, а также импульсные последовательности с использованием эффекта подавления сигнала от жировой ткани (PD-FS-ВИ).

Всего были проанализированы результаты МР-исследований 54 водолазов с различными дополнительными водолазными квалификациями. Из них 22 водолаза выполняли глубоководные водолазные спуски на глубины более 60 метров (водолазы-глубоководники (акванавты)), 19 – водолазные спуски на глубины до 60 метров и 13 – спуски в условиях нормального давления (гидронавты).

Индивидуальное количество водолазных спусков составило от 1 до 20 и более. Непрерывный профессиональный стаж – от 5 до 30 лет, от 500 до 13000 спусковых часов. В группе водолазов-глубоководников (акванавтов) 14 человек (64%) имеют в анамнезе минимум один эпизод декомпрессионной болезни лёгкой или средней степеней тяжести.

Оценку структуры костных тканей осуществляли с использованием Т1-взвешенных изображений (Т1-ВИ), позволяющих выявлять зоны остеосклероза и трабе- кулярного отёка костного мозга, которые, в отличие от жировой ткани, имеющей гиперинтенсивный МР-сигнал, выглядят более тёмными (гипоинтенсивный МР-сигнал). Компактное вещество кости имеет гипо-интенсивный сигнал на МР-томограммах всех импульсных последовательностей. На Т2-взвешенных изображениях вода даёт гиперинтенсивный сигнал, а жировая ткань костного мозга демонстрирует промежуточную интенсивностью МР-сигнала. Изображения, взвешенные по протонной плотности с подавлением сигнала от жировой ткани (PD-FS-ВИ), показали высокую эффективность в оценке состояния костного мозга и суставного хряща, а также являются информативными для диагностики других мягкотканных структур. Применение методики подавления МР-сигнала от жировой ткани обеспечивало точную интерпретацию признаков патологии костного мозга. На PD-ВИ с жироподавлением костный мозг и жировая ткань характеризовались МР-сигналом низкой интенсивности, что позволяло дифференцировать их от свободной жидкости, отёка и других патологических изменений, имеющих гиперинтенсивный сигнал.

Данные о исследуемых, результаты клинических и лучевых исследований вносились в специально разработанную базу данных.

Обработка данных производилась на персональном компьютере на базе операционной системы Windows 11 с использованием пакета программного обеспечения Microsoft Office 2016 и специальной программы постпроцессорной обработки получаемых МРТ-изображений на ПК – RadiAnt DICOM Viewer.

Результаты и обсуждение

В настоящее время общепризнанной считается классификация дисбарического остеонекроза Британского медицинского научно-исследовательского совета по декомпрессионной болезни (Medical Research Council Decompression Sickness Panel in Britain, MRC DSPB) (табл. 1). В её основе лежат данные рентгенологических исследований пациентов, страдающих этой патологией и имеющие соответствующие изменения в костях различной локализации. В связи с этим при интерпретации полученных результатов МРТ-исследований водолазов мы использовали данную классификацию только для описания локализации специфических патологических изменений [3, 16].

По результатам проведённых МРТ-исследований у водолазов-глубоководников выявлены множественные скрытые и клинически значимые патологические изменения костей. Были визуализированы костные кисты, очаги дисбарического остеонекроза и участки остеосклероза, как возможный исход ранее перенесённого заболевания. Патологические изменения дисбарогенного характера располагались как юкстаартикулярно (А-поражения), так и на отдалении от суставных поверхностей (В-поражения).

Учитывая то, что костные кисты и изолированные участки остеосклероза могут возникать по различным причинам и не являются специфичными признаками дисбарической природы, мы провели оценку патологических изменений костей, характерных только для дисбарического остеонекроза с указанием их локализации в соответствии с классификацией MRC DSPB (табл. 2).

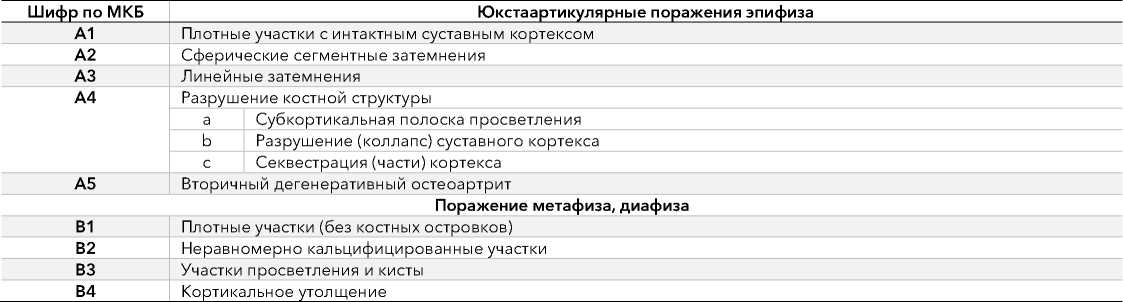

Таблица 1. Классификация дисбарического остеонекроза (MRC DSPB)

Table 1. Classification of dysbaric osteonecrosis (MRC DSPB)

Таблица 2. Патологические изменения в костях и их локализация, выявленные у водолазов по данным МРТ-исследований Table 2. Pathological changes in bones and their localization, identified in divers according to MRI studies

|

Анатомическая область |

ДОН, А-поражение |

ДОН, В-поражение |

Костные кисты |

Остеосклероз |

|

Проксимальный метаэпифиз плечевой кости |

5 |

1 |

27 |

6 |

|

Проксимальный метаэпифиз бедренной кости |

3 |

– |

10 |

4 |

|

Дистальный метадиафиз бедренной кости |

– |

5 |

– |

3 |

|

Дистальный метаэпифиз бедренной кости |

2 |

– |

7 |

7 |

|

Проксимальный метаэпифиз большеберцовой кости |

– |

3 |

2 |

5 |

|

Всего |

10 |

9 |

46 |

25 |

На полученных МРТ-томограммах юкстаартику-лярно расположенный дисбарический остеонекроз (А-поражение) характеризуется следующими патогномоничными признаками: наличие чётко очерченного некротического очага в субхондральном отделе кости с вариабельной интенсивностью МР-сигнала, серповидная гипоинтенсивная полоса по периферии очага на Т1-взвешенных изображениях и визуализация на PD-FS-ВИ характерного симптома «двойной линии», где внутренняя полоса представлена грануляционной тканью и имеет гиперинтенсивный МР-сигнал, а наружная полоса – гипоинтен-сивная за счёт остеосклероза на PD-FS-ВИ.

В-поражения (дисбарический остеонекроз в области метадиафизов и диафизов) демонстрируют характерную МРТ-картину, отражающую их пато-морфологические особенности. Центральная зона поражений этой локализации может иметь участки с гиперинтенсивным МР-сигналом на Т1-ВИ и Т2-взвешенных изображениях, что соответствует некротизированной жировой ткани. На Т1-взвешенных изображениях зона некроза окружена характерным гипоинтенсивным ободком остеосклероза в виде линии серпигинозного характера, морфологически представляющим реактивное костеобразование. На полученных МР-томограммах между центральной некротической зоной и остеосклеротическим ободком визуализируется чётко дифференцируемые линейные участки фиброваскулярной ткани, проявляющейся гипоинтенсивным МР-сигналом на Т1-взвешенных изображениях и гиперинтенсивным МР-сигналом на Т2- и PD-FS-взвешенных изображениях.

При обоих типах поражений расположенные по периферии очага остеонекроза отделы костного мозга характеризуются повышенной интенсивностью МР-сигнала на Т2-ВИ и PD-FS-взвешенных изображениях, что патогенетически связано с развитием перифокального отёка костного мозга.

Морфологическая картина дисбарического остеонекроза значительно варьирует и имеет различные конфигурации, что определяется как объёмом поражения, так и его топографо-анатомической локализацией.

На основании полученных данных можно утверждать, что наиболее частая локализация юкстаарти-кулярного дисбарического остеонекроза (А-поражение) – проксимальный метаэпифиз плечевой кости (n = 5). Кроме того, А-поражения были выявлены в проксимальном метаэпифизе бедренной кости (n = 3) и дистальном метаэпифизе бедренной кости (n = 2). В-поражения чаще определялись в дистальном метадиафизе бедренной кости (n = 5), чем в проксимальном метадиафизе большеберцовой кости (n = 3) и проксимальном метаэпифизе плечевой кости (n = 3). Костные кисты в подавляющем большинстве были выявлены в области проксимального метаэпифиза плечевой кости (n = 27). Основная локализация определяемых участков остеосклероза – метаэпифизы костей нижних конечностей. Полученные методом магнитнорезонансной томографии результаты коррелируют с имеющимися данными мировой научной литературы по локализации дисбарического остеонекроза.

Также мы провели сравнение количества выявленных случаев дисбарического остеонекроза у водолазов в зависимости от рабочих глубин водолазных спусков и наличия в анамнезе острой декомпрессионной болезни (табл. 3).

По данным таблицы 3 видно, что дисбарический остеонекроз был выявлен в подавляющем большинстве случаев у водолазов, выполнявших глубоководные водолазные спуски на глубины более 60 м (водолазы-глубоководники (акванавты)) и имеющих в анамнезе острую декомпрессионную болезнь.

Таблица 3. Встречаемость дисбарического остеонекроза у водолазов в зависимости от глубины водолазных спусков и наличия в анамнезе острой декомпрессионной болезни

Table 3. Incidence of dysbaric osteonecrosis in divers depending on the depth of diving and the presence of a history of acute decompression sickness

|

Тип патологического изменения |

Количество выявленных патологических изменений |

||||||

|

Всего у водолазов (n = 54) |

Водолазные спуски на глубину > 60 м (n = 22) |

Водолазные спуски на глубину до 60 м (n = 19) |

Гидронавты (n = 13) |

||||

|

c ДКБ (n = 14) |

без ДКБ (n = 8) |

c ДКБ (n = 2) |

без ДКБ (n = 17) |

c ДКБ (n = 0) |

без ДКБ (n = 13) |

||

|

ДОН, А-поражения |

10 |

9 |

– |

1 |

– |

– |

– |

|

ДОН, В-поражения |

9 |

9 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Всего |

19 |

18 |

– |

1 |

– |

– |

– |

Характерные патологические изменения костей дисбарического генеза различной локализации проиллюстрированы результатами МРТ-исследований приведенных ниже.

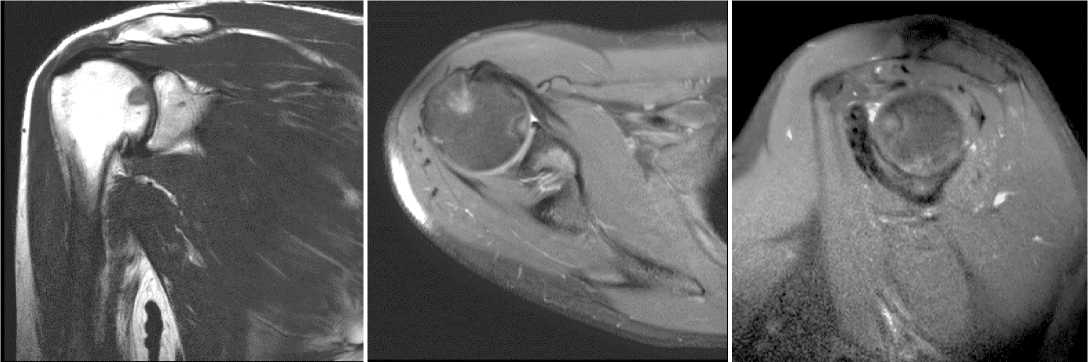

На рисунке 1 показаны характерные изменения в головке правой плечевой кости водолаза, имеющего 500 часов пребывания под водой, максимальную глубину погружений до 20 м в воде и до 100 м в условиях барокамеры, а также 1 эпизод острой де- компрессионной болезни в анамнезе. При проведении МРТ-исследования правого плечевого сустава в области головки правой плечевой кости были визуализированы патологические изменения, связанные с суставной поверхностью и имеющие характерные признаки субхондрального дисбариче-ского остеонекроза (А-поражение).

A B C

Рисунок 1. МР-томограммы правого плечевого сустава: A. Т1-ВИ в косо-корональной плоскости. Определяется область некроза, связанная с суставной поверхностью плечевой кости и имеющая специфичный остеосклеротический ободок по периферии с гипоинтен-сивным МР-сигналом. B. PD-FS-ВИ в аксиальной плоскости. Визуализируется характерный симптом «двойной линии» по периферии очага остеонекроза с перифокальным трабекулярным отёком костного мозга, имеющим гиперинтенсивный МР-сигнал. C. PD-FS-ВИ в косо-сагиттальной плоскости

Figure 1. MR images of the right shoulder joint: A. T1-WI in oblique coronal plane. An area of necrosis is identified, connected to the articular surface of the humerus and having a specific osteosclerotic rim at the periphery with hypointense MR signal. B. PD-FS-WI in axial plane. The characteristic "double line" sign is visualized at the periphery of the osteonecrosis focus with perifocal trabecular bone marrow edema showing hyperintense MR signal. C. PD-FS-WI in oblique sagittal plane

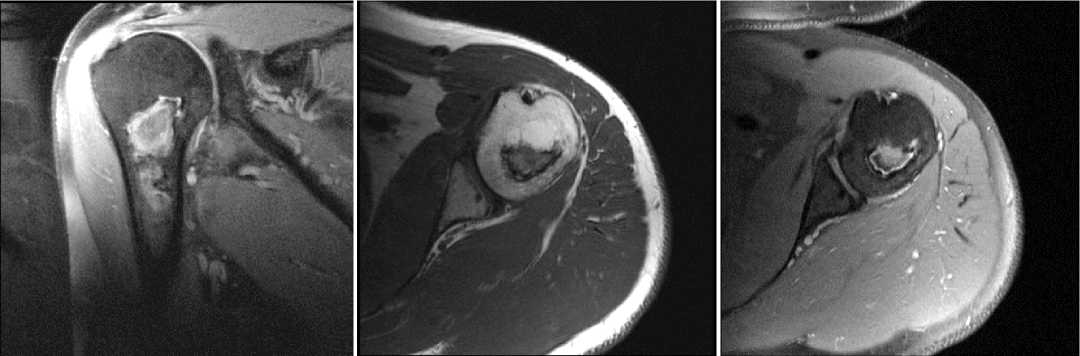

На рисунке 2 представлены результаты МРТ-исследования левого плечевого сустава водолаза-глубоководника (акванавта). Водолаз имеет 10 000 часов пребывания под водой, несколько водолазных спусков методом длительного пребывания под повышенным давлением, максимальная глубина погружения в условиях гидробарокомплекса составляет 500 м, 1 эпизод острой декомпрессионной болезни в анамнезе. На изображениях в проксимальном метафизе левой плечевой кости определяется зона дисба-рического остеонекроза с характерным симптомом «двойной линии», склеротическим ободком и перифокальным трабекулярным отёком (В-поражение).

Кроме того, на МР-томограммах у данного водолаза в дистальной трети диафиза левой бедренной кости также определяются патологические изменения, соответствующие дисбарическому остеонекрозу. Данные изменения характеризуются наличием типичного склерозированного ободка по периферии очага, чётко визуализируемого на Т1-взвешенных изображениях. Зона некроза демонстрирует более выраженную визуализацию на PD-FS-взвешенных изображениях, где она представлена вариабельной интенсивностью МР-сигнала из-за чередования фиброзно-жировой и грануляционной ткани, а также наличием специфичного симптома «двойной линии» по периферии очага (В-поражение) (рис. 3).

A

C

Рисунок 2. МР-томограммы левого плечевого сустава. А. PD-FS-ВИ в косо-корональной плоскости. В области метафиза визуализируется МР-признаки, характерные для дисбарического остеонекроза: специфичный симптом «двойной линии» по периферии очага с различной интенсивностью МР-сигнала, а также перифокальный трабекулярный отёк костного мозга, дающий гиперинтенсивный сигнал. B. Т1-ВИ в аксиальной плоскости. Перифокальный трабекулярный отёк костного мозга, очаг остеонекроза и склеротическим имеют гипоинтенсивный МР-сигнал. С. PD-FS-ВИ в аксиальной плоскости

Figure 2. MR images of the left shoulder joint: A. PD-FS-WI in oblique coronal plane. In the metaphyseal region, MR features characteristic of dysbaric osteonecrosis are visualized: specific "double line" sign at the periphery of the focus with variable MR signal intensity, as well as perifocal trabecular bone marrow edema showing hyperintense signal. B. T1-WI in axial plane. Perifocal trabecular bone marrow edema, osteonecrosis focus and sclerotic rim show hypointense MR signal. C. PD-FS-WI in axial plane

A B C

Рисунок 3. МР-томограммы левого коленного сустава: А. Т1-ВИ в сагиттальной плоскости. B. Т1-ВИ в сагиттальной плоскости.

C. PD-FS-ВИ в корональной плоскости

Figure 3. MR images of the left knee joint: A. T1-WI in sagittal plane. B. T1-WI in sagittal plane. C. PD-FS-WI in coronal plane

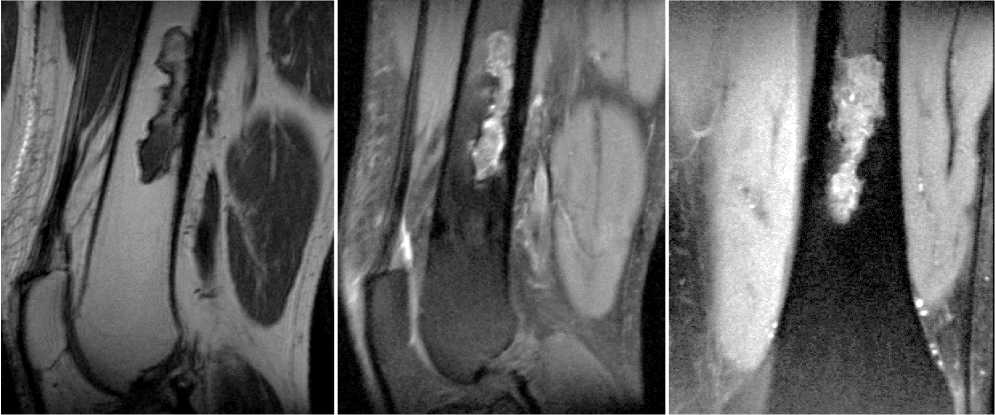

На МР-томограммах правого коленного сустава у водолаза-глубоководника, имеющего в анамнезе около 5000 часов пребывания под водой с максимальной глубиной водолазного спуска до 300 м и несколькими эпизодами острой декомпрессионной болезни в анамнезе, в области дистального метадиафиза бедренной кости визуализируется патологическое образование неправильной геометрической формы (рис. 4). Патологические изменения имеют патогномоничные для дисбарического остеонекроза МР-признаки: гипоинтенсивный МР-сигнал от всей площади очага с наличием склеротического ободка по периферии на Т1-ВИ, а также симптом «двойной линии» и перифокальный трабекулярный отёк костного мозга в виде линейных участков с гиперинтенсивным МР-сигналом (В-поражение).

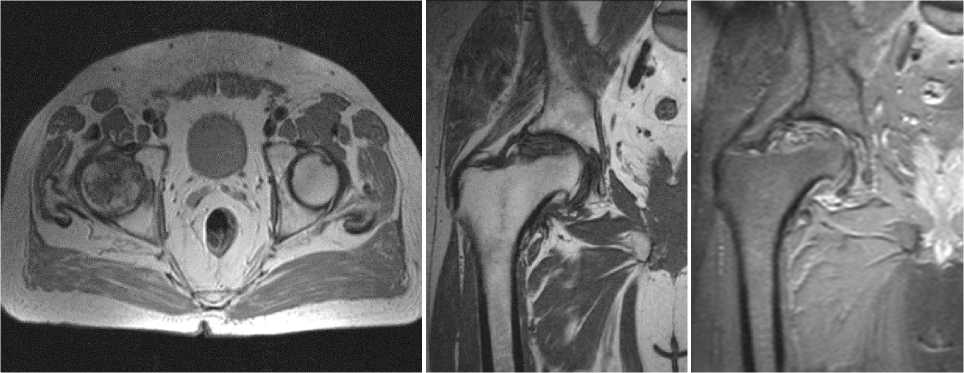

На рисунке 5 представлены результаты МР-сканирования тазобедренных суставов у водолаза-глубоководника (акванавта). В анамнезе максимальная глубина погружений до 450 м, 5000 часов водолазных работ, выполнение водолазных спусков методом длительного пребывания под повышенным давлением и несколько эпизодов острой декомпрессионной болезни.

A B C

Рисунок 4. МР-томограммы правого коленного сустава: А. PD-FS-ВИ в корональной плоскости. B. Т1-ВИ в корональной плоскости. C. PD-FS-ВИ в сагиттальной плоскости

Figure 4. MR images of the right knee joint: A. PD-FS-WI in coronal plane. B. T1-WI in coronal plane. C. PD-FS-WI in sagittal plane

A B C

Рисунок 5. МР-томограммы тазобедренных суставов: А. В аксиальной плоскости на Т1-ВИ в правой головке бедренной кости определяется зона дисбарического остеонекроза, охватывающая всю ширину суставной поверхности (А-поражение). B. Т1-ВИ в корональной плоскости. С. PD-FS-ВИ в корональной плоскости

Figure 5. MR images of the hip joints: A. In axial plane on T1-WI, a zone of dysbaric osteonecrosis is identified in the right femoral head, encompassing the entire width of the articular surface (A-lesion). B. T1-WI in coronal plane. C. PD-FS-WI in coronal plane

На МР-томограммах всех импульсных последовательностей определяется деформация формы головки правой бедренной кости и уплощение её верхнего края в результате разрушения костных трабекул и субхондральной костной ткани, что является осложнением юкстаартикулярно расположенного дисбарического остеонекроза. На Т1-ВИ в области эпифиза визуализируется зона дис-барического остеонекроза с гипоинтенсивным МР-сигналом и ободком остеосклероза по периферии. На PD-FS-взвешенных изображениях визуализируется костное ложе с различной интенсивностью МР-сигнала и характерной «двойной линией» по периферии, а также ободок перифокального трабекулярного отёка костного мозга, имеющего гиперинтенсивный МР-сигнал.

Заключение

По результатам выполненных МРТ-исследований у водолазов-глубинников были обнаружены множественные специфичные изменения костей дисбаро-генного характера. Обнаруженные патологические изменения костей в виде дисбарического остеонекроза по локализации коррелирует с данными литературных научных источников: чаще всего они визуализировались в проксимальных метаэпифизах плечевой кости и головках бедренных костей.

Полученные данные исследований показывают, что среди обследованных водолазов дисбариче-ский остеонекроз чаще встречается у водолазов, выполнявших водолазные спуски на глубины более 60 метров (водолазы-глубоководники, акванавты), в то время как у всех обследованных гидронавтов (водолазов, выполняющих подводные спуски в условиях нормобарии) не было выявлено характерных патологических изменений. Кроме того, результаты МР-исследований подтверждают имеющиеся в литературных источниках данные о том, что наличие в анамнезе острой декомпрессионной болезни значительно повышает риск развития дисбарического остеонекроза. Отмеченное выше указывает на необходимость выполнять водолазам, относящимся к группе риска (осуществляющим глубоководные водолазные спуски (более 60 м) и имеющим в анамнезе эпизоды острой декомпрессионной болезни), регулярные обследования костно-суставной системы методом МРТ.

Выявленные у водолазов на МР-томограммах очаги дисбарического остеонекроза характеризуются значительным морфологическим разнообразием и имеют различную конфигурацию: линейную, округлую, овальную, а также неправильную геомет- рическую. Патологические изменения в виде некротизированной, фиброзно-жировой и грануляционной ткани в полостях деструкции, наружной линии остеосклероза по периферии очага остеонекроза серпигинозного характера, а также перифокального отёка костного мозга, не могут быть выявлены с помощью рентгенологических методов лучевой диагностики. Таким образом, требуется разработка новой классификации дисбарических изменений костей на основе результатов МРТ.

Магнитно-резонансная томография позволяет детально оценить локализацию, форму, степень выраженности и распространения патологического процесса, что даёт возможность подобрать оптимальный метод лечения (консервативная терапия или выполнение хирургического вмешательства), а также провести прогностическую оценку развития осложнений.