Муфтият российского постсоветского региона: становление и эволюция

Автор: Косач Григорий Григорьевич

Журнал: Вестник Евразии @eavest

Рубрика: Регионы

Статья в выпуске: 2, 2000 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14911734

IDR: 14911734

Текст статьи Муфтият российского постсоветского региона: становление и эволюция

Почему статья посвящена Бугурусланскому муфтияту — одному из двух, действующих в Оренбургской области? Потому, что история его создания и опыт функционирования, проблемы, с которыми он сталкивается и которые сам порождает, чрезвычайно показательны для постсоветского периода жизни российских мусульман. В то же время на примере Бугурусланского муфтията хорошо раскрывается и региональная специфика их положения.

Григорий Григорьевич Косач, профессор Института стран Азии и Африки при Московском государственном университете, Москва.

Место и время действия

Оренбургская область — самая южная российская административная единица в регионе Урала была создана в 1934 году. Граничит с Республикой Татарстан, Самарской и Саратовской областями, с Республикой Башкортостан, Челябинской областью и Республикой Казахстан. По итогам переписи 1989 года, в области проживало немногим более 2 млн 174 тыс. человек. Русские составляли бесспорное большинство — 1 млн 568 тыс. или 72,3%. Немалая доля украинцев (4,7%) окончательно превращала область в регион, в населении которого численно преобладают славянские этнические группы. Славянское преобладание определяет и конфессиональный характер области, христианской и, главным образом, православной. На этом фоне тюрко-мусульманские меньшинства — 7,3% татар, 5,1% казахов и 2,4% башкир — незначительны и маргинальны 1.

В начале 1994 года на месте существовавшего ранее оренбургского мухтасибата было создано Духовное Управление мусульман Оренбургской области (Оренбургский муфтият). Его местонахождением становится областной центр. Муфтият провозглашается «региональным... объединением», охватывающим все мусульманские общины на территории области. «Канонически и административно» он входит в «состав Центрального Духовного Управления мусульман России и Европейских стран СНГ» с центром в Уфе и «следует призыву Всевышнего Аллаха “Держитесь за вервь Аллаха все и не разделяйтесь”». Его главная задача — «реализация гражданами права на свободу исповедания Ислама» 2.

Это было время серьезных внутренних трудностей в деятельности Центрального Духовного Управления мусульман (ЦДУМ) России, обусловленных резким всплеском центробежных тенденций внутри российского мусульманского сообщества. Пытаясь справиться с ними, глава ЦДУМ Т. Таджутдин пошел на косметическое реформирование подчиненного ему религиозного объединения. Реформы, однако, не отменяли главного — жесткого централизованного начала в руководстве Духовным управлением 3. Образование Оренбургского муфтията ни в коей мере не означало появления реально самоуправляющейся структурной единицы ЦДУМ. Муфтият создавался для достижения координации действий между уфимским религиозным руководством и комитетом по связям с религиозными организациями администрации Оренбургской области. И не более того. Тем не менее процесс крушения единства подчиненной ЦДУМ территории затронул и эту область.

В декабре 1994 года инициативная группа из десяти жителей Бугуруслана, небольшого города на северо-западе области, заявила об учреждении параллельного Духовного Управления мусульман Оренбургской области. Для отличия от Оренбургского будем называть его Бугурусланским муфтиятом. Руководителем группы был муфтий Исмагил Шангареев. Причины, выдвигавшиеся для оправдания этого шага, сводились к тому, что Оренбург далеко и поездки туда для решения вопросов, касающихся жизни мусульман Бугуруслана и прилегающих к нему районов, требуют много сил и средств; представители Оренбургского муфтията и уфимского ЦДУМ ни разу не посетили Бугуруслан; местному мусульманскому населению не оказывается помощь, оно само, на собственные средства, построило медресе с общежитием для студентов и строит мечеть 4.

1 февраля 1995 года Бугурусланский муфтият был официально зарегистрирован управлением юстиции областной администрации. В опубликованном по этому поводу заявлении представителя нового муфтията отмечалось: «Более двух столетий назад центр духовной жизни мусульман России был в Оренбуржье, Духовное Управление в то время называлось Оренбургское Магометанское Собрание» 5. Ссылки на историю должны были придать вновь созданному религиозному объединению необходимую легитимность. Но была в них и некая двусмысленность. Юрисдикция дореволюционного Собрания, конечно же, распространялась и на Бугуруслан. Но резиденция главы этого собрания всегда находилась в Уфе, в противовес которой и создавался Бугурусланский муфтият.

Заявление детализировало причины создания муфтията. В нем отмечалось, что «единство Исламского пространства России» ни в коей мере не противоречит существованию в нем «нескольких Духовных Управлений мусульман, к которым сейчас присоединилось и Духовное Управление мусульман Оренбургской области с центром в... Бугуруслане». Принадлежность мусульман к «единой Исламской нации России» предполагает тем не менее необходимость создания «новых Духовных Управлений по административно-территориальным признакам проживания мусульман». Речь идет не о внесении «раскола в единую мусульманскую среду, а о практической необходимости решения насущных проблем мусульманских приходов на местах» — проблем, вызванных «бурным ростом духовного самосознания мусульманской нации России», который ведет «к созда- нию массы приходов (махалля) и медресе, строительству новых мечетей».

Уставы обоих муфтиятов, официальные цели и направления их деятельности были идентичны. Бугурусланский муфтият, как и Оренбургский, утверждал, что в своей деятельности он руководствуется все тем же кораническим айятом, интерпретируемым как указание на незначимость национальных различий между мусульманами, сферой же приложения своих сил объявлял всю территорию области. Но «канонически и административно» он входил не в ЦДУМ, а в состав ВКЦ — Высшего Координационного Центра Духовных Управлений мусульман России (ныне — в состав Совета муфтиев России).

К концу 1998 года юрисдикция Бугурусланского муфтията распространялась на 18 приходов Бугурусланского, Северного, Матвеевского и Асекеевского районов (север области, граничащий с Самарской областью, Татарстаном и Башкортостаном), Первомайского района (юго-запад области, расположенный на стыке границ с Самарской и Саратовской областями и Казахстаном) и г. Бузулука (северо-запад области). Из них только семь приходов располагали зданиями мечетей, остальные же проводили религиозные собрания в частных домах (правда, в одном из этих «остальных» завершалось строительство мечети, в другом получен участок под застройку) 6. Оренбургский муфтият располагал куда более внушительным числом приходов (70) и мечетей (52) 7.

Беспристрастный анализ сфер влияния обоих муфтиятов показывает, что они взаимопроникаемы. Преимущественное распространение приходов Бугурусланского муфтията на территории Асекеевского, Матвеевского и Северного районов области еще не означает, что там отсутствуют приходы Оренбургского муфтията. Более того, статус того или иного прихода каждого из муфтиятов не остается величиной неизменной — все зависит от соотношения сил в приходском совете 8. Бесспорно то, что оба муфтията действуют в среде всех трех тюрко-мусульманских меньшинств области — татар, башкир и казахов 9.

Бугуруслан — город областного подчинения, центр одноименного района 10. Основан он в 1748 году, в настоящее время в нем проживает 54,3 тыс. жителей 11. Исторически и географически он тяготеет к Заволжью, а не к Южному Уралу. Знаменательно, что под управление оренбургских властей Бугуруслан отошел лишь в 1934 году, когда создавалась Оренбургская область, до того же был частью

Самарской области/губернии, в состав которой неизменно входил с 1850 года. Ситуация прошлого — источник ностальгических размышлений местной интеллигенции. «По природным условиям этот район ближе к Средней Волге, нежели к природе среднего течения реки Урал (где расположен Оренбург. — Г. К. ). Он занимает лесостепную зону, имеет тучные черноземы. Климат его менее континентальный, чем в других частях Оренбуржья». «Расстояние от Бугуруслана до Оренбурга — 385 километров... до Самары — 179». «Экономическими осями района являются железная дорога Самара — Уфа, автомобильное шоссе Самара — Бугуруслан». А вот «прямой железнодорожной связи» с нынешним областным центром нет. В общем, историческая память подпитывает тенденцию к противопоставлению Бугуруслана Оренбургу,

Мусульманское население Бугуруслана представлено татарами. Их доля в населении здесь выше, чем в целом по области, — 9,7% 12. До 1930 года на окраине города, в Татарской слободе находились две мечети, при которых существовали, как пишет сегодняшний бугурусланский татарский автор, «медресе» 13. Впрочем, в прошлом Бугуруслан не был видным центром национальной и — что было тогда, по сути дела, синонимом — религиозной жизни. Тот же автор в юбилейном издании, подготовлен-

Бугуруслан. Фрагмент современной застройки

ном по заказу городской администрации к празднованию 250-летия основания Бугуруслана (отпечатанном, правда, в Оренбурге), отмечает, что в начале ХХ века в городе была открыта частная женская начальная школа-мектеб, а в 1920-е годы — татарская школа, что в 1936–1939 годах в городе существовало «татаро-башкирское педучилище», в 30-е же годы недолго выпускалась «татарская газета с использованием латинского шрифта», в городском театре изредка ставили татарские спектакли, а в летнем кинотеатре показывали дублированные на татарский язык кинофильмы 14. Едва ли эти разрозненные факты позволяют поставить Бугуруслан в один ряд с признанными центрами мусульманской культуры России, тем более, что и от этих скромных проявлений национально-религиозной жизни сегодня остались «еле сочащиеся, затухающие истоки». И все же оптимистическая нота в этом небольшом эссе о бугурусланских татарах присутствует: «Заходящее светило ломаными лучами искрит купола поднявшихся в Бугуруслане новой каменной мечети и медресе, где открыто высшее духовное мусульманское учебное заведение».

Для мусульманского сообщества России, а в определенной мере и для всего постсоветского пространства, Бугуруслан становится сейчас одним из важнейших центров мусульманского образования и общественно-политической деятельности. Бугурусланское медресе «аль-Фуркан», получившее статус четырехгодичного исламского института 15, расположено в новом трехэтажном кирпичном здании, к которому прилегает общежитие для иногородних шакирдов . По словам муфтия И. Шангареева, из стен «аль-Фуркан» уже выпущено 16 человек, а сейчас на всех четырех курсах в нем обучается 80 юношей 16. Обучение, проживание студентов в общежитии и их питание бесплатны. Бесплатны и занятия спортом. Футбольная команда медресе завоевала немало призов в ходе проходивших в городе соревнований.

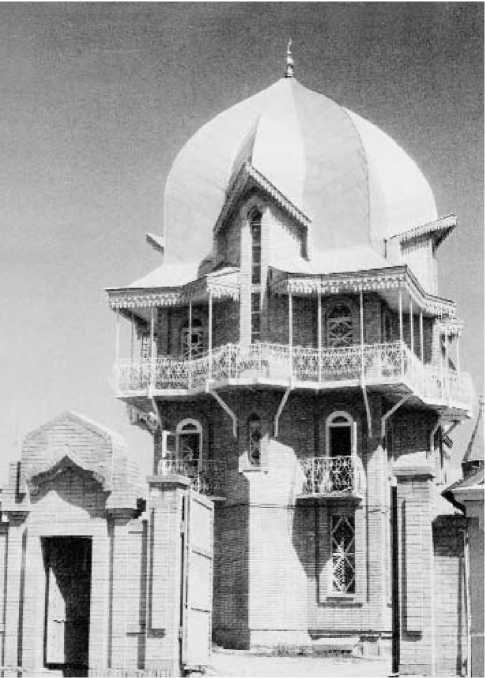

Далеко не каждое высшее учебное заведение Оренбургской области располагает компьютерным, видео- и копировальным оборудованием. В «аль-Фуркан» все это есть. И отнюдь не каждое государственное учреждение области, включая и областной центр, имеет факсимильную связь. Муфтият ее имеет 17. Совсем рядом с медресе находится новая кирпичная двухэтажная соборная мечеть 18, официальное открытие которой состоялось 18 сентября 1998 года. В областной прессе ее уже не раз называли «архитектурной жемчужиной Оренбуржья» 19. Она пришла на смену молельному дому, который был перестроен из старого деревянного жилого дома, купленного в 1969 году местной общиной 20.

Итак, не имея для того сколько-нибудь серьезных предпосылок, Бугуруслан внезапно превращается в значимый мусульманский центр. А как обстоят дела в Оренбурге, который в начале ХХ столетия и в первые послереволюционные годы был одним из самых видных таких центров? Здесь все выглядит прямо противоположным образом. До сих пор не построена соборная мечеть, отвечавшая бы запросам мусульманского населения. Ныне действующая соборная мечеть, являющаяся одновременно штаб-квартирой Оренбургского муфтията, располагается в одноэтажном

Бугурусланское медресе

здании, которое до революции занимала одна из приходских городских мечетей. В том же здании проходят занятия местного медресе «Хусаинийя». На вопрос о том, как «в наше время мечеть выживает», глава Оренбургского муфтията А.-Б. Хайруллин ответил: «Выживаем... Скрывать нам нечего: мы ездим по деревням и собираем пожертвования. Кто-то поможет гречкой, кто-то — маслом, кто-то — мукой. Нам нужны продукты для того, чтобы кормить наших студентов из медресе. Их у нас 40 человек» 21.

Главный герой и другие действующие лица

Становление небольшого российского города в качестве нового мусульманского центра определялось несколькими неравноценными факторами. Быть может, важнейшим таким «фактором» оказалась личность главы Бугурусланского муфтията.

Исмагил Шангареев родился в 1956 году в Ростове-на-Дону в татарской семье, в которой, кроме него, росло еще семеро детей 22.

Его отец Калямутдин был в то время имам-хатыбом местной соборной мечети. Во время событий в Новочеркасске он в публичной проповеди осудил действия властей, что повлекло за собой не только отстранение от исполнения обязанностей духовного наставника верующих, но и кратковременное тюремное заключение. После освобождения из тюрьмы Шангареев-старший претендовал на вакантное тогда место имам-хатыба казанской мечети «Марджани». Разумеется, он потерпел неудачу: религиозный деятель, вступивший в конфликт со светскими властями, не мог рассчитывать на занятие должности имам-хатыба в столь крупном городе.

Но с отстранением Н. С. Хрущева идея бескомпромиссной борьбы с религией начала уходить в прошлое. Мусульманские религиозные кадры были слишком немногочисленны, чтобы отец нынешнего бугурусланского муфтия остался невостребованным. В 1964 году К. Шангареев занимает пост имам-хатыба Пермской мечети и остается на нем до 1977 года. Затем он переезжает в село Алькино Похви-стневского района Самарской области, где опять-таки становится имам-хатыбом местной мечети. Уже стариком он возвращается на родину своих предков, в крупнейшее татарское село Оренбургской области Асекеево. От него до Бугуруслана — рукой подать.

Рядом с отцом всегда был его сын Исмагил. Среднее образование И. Шангареев получил в обычной советской школе, основы религиозного — у отца. Натура деятельная и увлекающаяся, Исмагил искал ту сферу приложения своих сил, которая могла бы в наибольшей степени удовлетворить его личностные запросы 23. Вернувшись в 1978 году в Бугуруслан после службы в армии, он налаживает патентное производство аудиокассет на основе соглашения, заключенного с ведущим советским производителем этой продукции казанским заводом «Тасма». В Бугуруслане фактически появляется филиал завода, а возглавляет его будущий муфтий. Уже тогда его доходы заметно превышают заработки сограждан.

Конец 80-х открывает перед ним новые возможности. Удачливый предприниматель думает о создании фильма, посвященного жизни советской уммы . Сценарий его, под условным названием «Полумесяц и молот», был написан в Бугуруслане одним из местных татарских интеллигентов. Работа над фильмом так и не была завершена; но благодаря этому проекту Исмагил Шангареев знакомится с американским режиссером и получает возможность посетить Соединенные Штаты. Там, помимо прочего, он интересуется жизнью местной мусульманской общины. Однако это еще не приводит

Шангареева к религии. Роль решающего толчка сыграет встреча с муфтием Таджутдином.

Накануне своей смерти Шангареев-отец дарит главе Духовного управления мусульман Европейской части и Сибири (будущего ЦДУМ) собрание своих религиозных книг. Это и стало поводом для знакомства сына с Таджутдином. А следствием явились сначала поездка И. Шангареева в 1990 году в хадж, затем — его визит вместе с Т. Таджутдином и Р. Гайнутдином в Объединенные Арабские Эмираты, наконец, посещение Иерусалима в составе делегации мусульман, иудаистов и христиан. В том же 1990 году Шангареев отправляется на учебу в уфимское медресе, а спустя три года получает саудовскую государственную стипендию и становится студентом факультета богословия Исламского университета имама М. ибн Сауда в Эр-Рияде, где продолжает учиться и сегодня 24. Для российской мусульманской общины это, вне всякого сомнения, беспрецедентное явление; но столь же беспрецедентно и то, что с 1994 года Шан-гареев является главой Бугурусланского муфтията или, используя арабскую терминологию, марказ аль-ифта .

Инициированное Шангареевым строительство медресе в Бугуруслане было закончено в конце октября 1994 года, а в ноябре медресе открыло двери перед первыми студентами. По сообщению самого муфтия, строительство было осуществлено «на средства религиозных конфессий арабских и мусульманских стран, пожертвования прихожан, спонсорство организаций, предприятий, банков, предпринимателей», среди которых он особо выделил двух местных татарских бизнесменов — братьев Р. и Н. Назмиевых и бугурусланский коммерческий банк «Спутник» 25. Занятия в медресе вели выпускники Исламского университета в Медине. Лучших выпускников предполагалось «бесплатно отправлять на учебу за границу» 26. Спустя несколько лет корреспондент местной «Бугурусланской правды» сообщит, что «аль-Фуркан» является «филиалом Мединского университета в Саудовской Аравии» 27.

Собственно говоря, основание медресе и заложило основы для превращения Бугуруслана в важный мусульманский центр России. Сделавшись вполне самостоятельной религиозной организацией после разрыва с Оренбургским управлением, которое так и осталось под юрисдикцией ЦДУМ, Бугурусланский муфтият мог теперь готовить образованных руководителей для своих приходов и для приходов, которые подчиняются имамам, создавшим ВКЦ. Это было действительно важное достижение, ставшее возможным благодаря поддержке как местных татарских предприниматей, так и ведущей державы мусульманского мира — Саудовской Аравии. Ну и, разумеется, благодаря усилям самого Шангареева.

Круг его сторонников в Бугуруслане постепенно расширялся, чему способствовали обстоятельства строительства в городе здания новой соборной мечети. Это, в свою очередь, усиливало позиции Шанга-реева в его противостоянии с Оренбургским муфтиятом и ЦДУМ.

Сооружение мечети было начато летом 1991 году под эгидой ЦДУМ. Но уже на следующий год в связи с возникшими в стране финансовыми проблемами оно было практически заморожено. Муфтий Таджутдин не смог найти средства на его завершение. Глава приходского совета мечети сообщал в этой связи, что для решения вопроса о финансировании глава ЦДУМ выделил ему религиозные книги для дальнейшей продажи верующим. Тогда община обратилась за помощью «к предпринимателям, организациям, фермерам, кооперативам, мусульманам, всем жителям города и района» 28. Шангареев еще в мае 1990 года внес на строительство 150 тыс. рублей, что по тем временам было действительно значительной суммой 29.

Дело, однако, не только в недовольстве бугурусланских мусульман ЦДУМ, оказавшимся несостоятельным опекуном строительства. Возникли еще и противоречия между ЦДУМ как заказчиком и администрацией города. Свое непосредственное выражение они получили в столкновении представлений о том, каким должно быть здание мечети. Таджутдин для экономии средств предлагал отказаться от первоначального проекта. Напротив, главный архитектор города А. Сидоров настаивал на его сохранении в неизменном виде и заявлял, что созданная им в конце 1980-х годов «творческая мастерская», уже зарекомендовавшая себя сооружением здания медресе, готова взять проект на собственный подряд и предоставить для этого квалифицированных строителей 30. Будучи крупнейшим спонсором строительства и широко используя влияние, которым он уже обладал среди мусульман города, Шангареев настоял на «дорогом» проекте 31. Благо в 1992 году бугурусланская мусульманская община вообще поручила ему руководство и финансирование строительства мечети. Пройдет немного времени, и в Бугуруслане появятся многочисленные здания из красного кирпича, построенные главным образом для семей местных предпринимателей, и в облике этих зданий будут повторяться элементы архитектурного стиля соборной мечети.

Два года спустя город посетила «делегация шейхов из Саудовской Аравии». Встречались они и с членами общины, и с представи- телями городской администрации. Результатом поездки стало выделение «саудовскими мусульманами» 90 тыс. американских долларов в качестве взноса на завершение строительства мечети 32. Забегая вперед скажем, что и в дальнейшем Шангареев получал в своих начинаниях саудовскую финансовую поддержку. Продолжали оказывать ему помощь и большинство местных татарских предпринимателей, создававших свои капиталы на поставках кожи в Турцию и зерна в страны Аравийского полуострова 33. Часто их помощь принимала традиционную форму мусульманской благотворительности. Так, бугурусланский муфтий сообщал, что «построить минарет в честь памяти отца взялись братья Хайруллины — Ринат и Рафкат» 34. Впрочем, с этой стороны не все было гладко: в Бугуруслане нередкими были случаи довольно жесткого противостояния между семейноклановыми группами татарских бизнесменов, некоторые из них стремились поддержать соперников Шангареева в руководстве общины и муфтията 35. Но это не помешало ему осуществить строительство мечети в селе Северном (центре Северного района), затраты на которое составили 25 тыс. дол. США, а также закончить строительство новой мечети в селе Асекеево (центр Асекеевского района, в населении которого татары составляют более 45%) и заложить фундамент новой мечети в селе Матвеевка (центре одноименного района, соседствующего с Асекеевским).

Шангареев пользовался в то время и безоговорочной поддержкой обоих татарских национальных центров Бугуруслана — районного отделения Оренбургского областного Татарского общественного центра (ООТОЦ) и городского общества «Туган тел» («Родная речь»). В мае 1994 года от их имени, а также от имени мусульманской общины было опубликовано обращение «Даешь народную стройку!». В нем, в частности, говорилось: «Не кажется ли вам, что приостановление строительства станет национальным позором? Ни один уважающий себя мусульманин не должен допустить этого, как того не допускали наши предки... Мечеть строится для сохранения наших моральных устоев, которые благотворно влияют на благополучие семейной жизни, нашего общества, нашего общего дома со всеми другими народами и верующими» 36.

На стороне Шангареева оказались также экономически влиятельные городские структуры. В списке спонсоров строительства мечети фигурировали администрация города и генеральный директор акционерного общества «Оренбургнефть», монопольного производителя нефти и нефтепродуктов на территории области, резиденция которого находится в Бугуруслане — центре местной нефтедобычи 37. Все же крупнейшими жертвователями были саудовские фонды, в частности фонд «аль-Вакф аль-Исламий», входящий в созданный Организацией Исламская конференция Фонд исламского сотрудничества.

Итак, 18 сентября 1998 года новая бугурусланская соборная мечеть была торжественно открыта. В Татарской слободке, на окраине провинциального городка собрались представители местных властей, татарская, в том числе и предпринимательская, общественность, делегации муфтиятов Татарстана и Башкортостана, муфтий Самарской области. В центре внимания по старой советской традиции были дети, на этот раз — празднично одетые воспитанники татарского детского сада «Чулпан» 38.

То был момент высшего торжества для бугурусланского муфтия. Имя его стало известно многим, в том числе и за пределами Бугуруслана. Причем не только благодаря его заслугам в строительстве мечетей. Он устраивал благотворительные обеды для малоимущих горожан, куда приходили независимо от религиозной или национальной принадлежности. Муфтият оказывал помощь местным детским домам, садам и яслям, медресе села Алькино в Самарской области, в мечети которого отец Шангареева был имам-хатыбом. Муфтий помог бугурусланскому отделению ООТОЦ отремонтировать клуб татарской культуры им. Г. Тукая, расположенный практически напротив его собственного дома. Его же усилиями был пополнен «уголок татарской национальной культуры в краеведческом музее» города. Более того, «наверное, нет ни одной мусульманской семьи в Бугуруслане, Асекеево, Алькино, где не было бы книг, четок... лично привезенных из хаджа и подаренных муфтием И. К. Шангареевым» 39.

Бугурусланский муфтият становился реальностью, центром притяжения широкого круга мусульман, но также и легитимизации деятельности местного татарского предпринимательства. А возглавивший его Шангареев оказался именно тем человеком, который смог сделать нужный выбор, обеспечивший его религиозному объединению право на существование.

Последствия шангареевского выбора этим, однако, не ограничиваются. Благодаря ему усилился бугурусланский регионализм, наложившийся на претензии к Оренбургу из-за отсутствия в городском бюджете денег на выплату зарплаты работникам культуры и социальной сферы города (это при том, что нефтяные запасы Бугурус-

Мечеть в г. Бугуруслане ланского района позволяют ему, как говорили мне в городской администрации, считаться экономическим донором области). Выбор Шангареева приветствовали татарские общественные движения, в рядах которых идея ислама как основы возрождения национального самосознания имела тенденцию к четкой кристаллизации. Наконец, этот выбор вполне отвечал одному из центральных постулатов саудовской внешнеполитической доктрины, гласившему, что надо помогать общинам единоверцев в немусульманских странах и содействовать исламскому прозелитизму в них.

Бугурусланский муфтият: предварительные итоги деятельности

Впервые я встретился с Шангареевым в начале июля 1999 года в Москве. И сразу услышал от него вопрос: «А почему вы мной интересуетесь? Ведь я же ваххабит» 40. Впоследствии, уже в ходе наших встреч в Бугуруслане, муфтий вспоминал об этом как о шутке, к тому же неудачной. Но я убежден, что шутка была неслучайной.

Тремя месяцами ранее, в апреле, в отсутствие Шангареева, который находился тогда за пределами России, муфтий Таджутдин объезжал Оренбургскую область. Посетил он и Бугуруслан. Выступая там в соборной мечети, глава ЦДУМ заявил о существовании внутри российского мусульманского сообщества «нескольких неравноценных по влиянию и качеству деятельности духовных центров», борьба за лидерство между которыми «способствует проникновению в духовное сознание мусульман религиозного и национального экстремизма». По словам Таджутдина, в этом «заинтересованы определенные силы на Западе и в мусульманском мире, мечтающие о господстве ислама нехарактерного для России шиитского (так в тексте. — Г. К. ) толка». И далее он отмечал, что противостояние различных религиозных центров «по сути своей — это борьба патриотического крыла российского Ислама, мирно уживающегося с другими конфессиями... во главе с лидерами, осознающими себя... россиянами, а потом уже мусульманами, и... панисламистами, интересы которых сужены до личных... а раскольническая деятельность диктуется их зарубежными хозяевами» 41.

В июле Таджутдин говорил о том же, но еще более резко, на съезде Оренбургского муфтията: «Не секрет, что есть эмиссары, готовые к сотрудничеству с представителями ислама... У них есть деньги, но у них и свои интересы... Но учтите, такие эмиссары готовы работать только на самих себя. Пользы от сотрудничества с ними не будет. Это особенно важно учесть перед выборами и не нужно соблазняться на деньги» 42. А в конце июля — начале августа произошло то, что еще совсем недавно трудно было себе представить: пресса областного центра начала настоящий поход против Шангареева. Ему вменялись в вину насильственные присоединения приходов к возглавляемому им муфтияту и подкуп должностных лиц. По некоторым упоминаниям в этих публикациях можно было догадаться, что антишангаре-евскую кампанию инспирировал в преддверии выборов главы областной администрации руководитель областного комитета по связям с религиозными организациями 43.

В октябре, обращаясь к главе бугурусланской администрации В. В. Жукову, Таджутдин утверждал, что в городе действует «группа лиц, открыто проповедующих экстремистское течение “Ваххабизм”, ...участники летних лагерей ваххабитов, собранных Шангарее-вым И. из различных регионов России, среди которых выделялись иностранцы-арабы». В официальном письме мэру речь уже шла о связи между положением в Бугуруслане и «вторжением в Дагестан сторонников религиозного экстремизма и фанатизма». Жукова оповестили, что ЦДУМ «довел до сведения Президента России Б. Н. Ельцина и премьер-министра» свою «обеспокоенность создавшимся положением в... городе», и потребовали: «Гнездо подготовки ваххабитов в Бугуруслане должно быть закрыто» 44. Но еще раньше, в сентябре, когда боевые действия в Дагестане только начались, авторы московских газет, в том числе считающихся либеральными, ссылаясь на мнение близких к ЦДУМ глав муфтиятов соседних с Оренбургской областей, открыто называли Бугуруслан «гнездом ваххабизма» 45.

Что можно сказать по поводу этих обвинений? Вряд ли стоит буквально понимать слова муфтия Т. Таджутдина о существовании «патриотического» и «панисламистского» течений в среде российских мусульман. Реалии Оренбургской области не укладываются в такую простую схему, определяются сложным переплетением факторов, вытекающих из межконфессиональных отношений, из обстоятельств регионального, общероссийского и даже международного характера. Игнорировать эти факторы и обстоятельства было бы неразумно.

Значение религии во внутренней жизни Турции и Саудовской Аравии, место каждой из них в мусульманском мире, наконец, их финансовые возможности несопоставимы. Главное, однако, не в этом. Внезапное «пришествие» саудовского ислама продемонстрировало мусульманам одного из далеких российских регионов, что свою жизнь они могут строить иначе, не так, как им говорили раньше, и на основах, которые отнюдь не вытекают из мировоззрения советского и российского образца. Шангареев же действовал не просто как посредник между двумя сторонами. Называя эти основы «духовным наследием наших предков», он стремился укоренить их в местной почве, побудить людей следовать им в своей повседневной жизни. Ведь суть их проста и понятна любому: «Аллах любит справедливых, склонных к благодеянию»; «истинный мусульманин обязан советом или имуществом творить добро ближнему»; «Коран осуждает невежество, считая его глумлением над человеческим именем»; «невежество, леность и злодеяние» унижают человека; «обещание мусульманина — это его долг»; Всевышний, создав людей разными, тем самым подтолкнул их к тому, чтобы они «могли друг с другом соревноваться в свершении добрых дел и поступков» 47. В небольшом провинциальном городе, где распространены безработица, почти поголовное пьянство, наркомания в молодежной среде и где людей угнетает чувство едва ли не полной безнадежности в отношении завтрашнего дня, эти слова звучали как откровение. К тому же звучали на русском языке, что придавало ему статус языка ислама и расширяло круг потенциальных сторонников этой религии.

Использование в проповеди русского языка способствовало переходу в ряды регионального мусульманского сообщества тех, кто мог бы стать частью паствы Русской Православной Церкви. С точки зрения Таджутдина это было недопустимо, так как разрывало исторически образовавшуюся прочную связь между национальным происхождением и вероисповеданием российских граждан. Случаи принятия ислама нетатарами не могли не встревожить местных священников, считающих православие основой российской идентичности. Но и в среде славянского населения они вызывали внутреннее сопротивление. Беседы в Бугуруслане с перешедшими в ислам русскими мужчинами и женщинами убедили меня в том, что если для их татарских сверстников обращение к мусульманской традиции было естественно («для нас, татар, религией может быть только

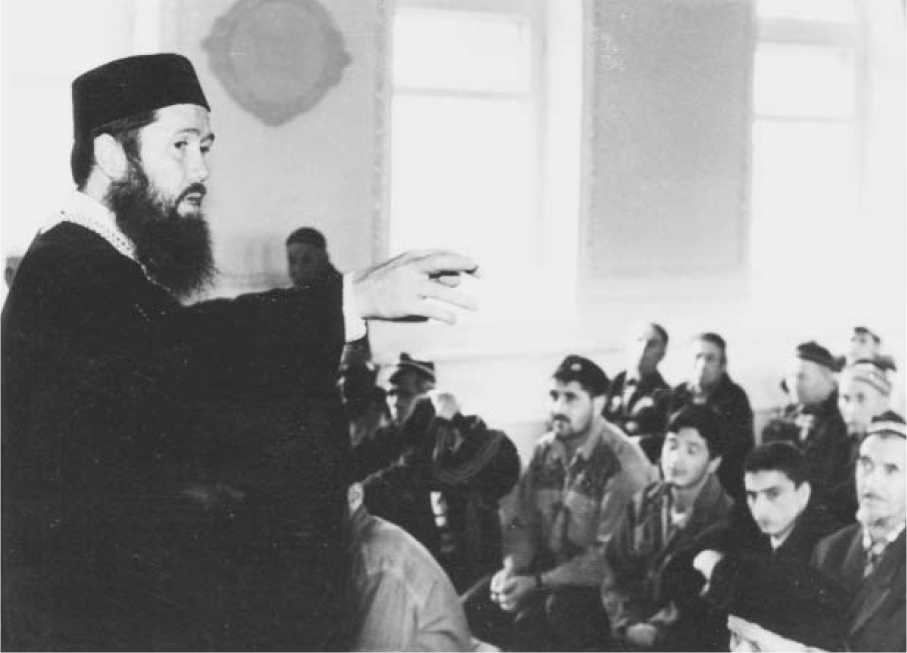

Муфтий И. Шангареев на проповеди в Бугурусланской мечети ислам», — говорили они), то для русских это часто означало разрыв с семьей, родственниками, а то и друзьми. С этим соглашался и Шангареев. Конечно, говорил он, необходимо «навести порядок прежде всего в татарском доме». Но может ли он, пастырь, отталкивать тех, кто стучит в его дверь? 48 В конечном счете, «открытие двери» одной стороной и реакция на это другой стороны стали создавать ситуацию, в официальных документах областной администрации названную «актуализацией вопросов христианско-исламских отношений» и «неприятием мусульманской цивилизации в сознании значительного числа россиян» 49.

Вне всякого сомнения, в финансовом отношении Бугурусланский муфтият куда крепче стоит на ногах, чем Оренбургский, что позволяет первому вести наступление на региональные позиции второго, расширять сферу влияния Совета муфтиев России и сужать «домен» ЦДУМ. В этом наступлении немалую роль играют созданные Шангареевым объединения — Всероссийский форум студентов-мусульман, президентом которого он сам является 50, и Всероссийская ассоциация мусульманок 51. Их полуавтономные ячейки, или джама’аты, образуются в первую очередь на территории приходов, подчиняющихся Таджутдину, — в Оренбургской и Ульяновской областях, в республиках Татарстан, Башкортостан и Мордовия. К идентичным результатам ведут и ежегодно проводимые летние лагеря для девушек и женщин и молодых мусульман-мужчин (в них, кстати, бывает немало русских), а также для имамов и муэдзинов. В 1999 году в трех таких, последовательно проводившихся лагерях приняло участие 400 выходцев из все тех же регионов Урала и Поволжья, в том числе 60 действующих имамов 52. Более того, именно в летних лагерях ведется предварительная работа по созданию в этих регионах новых джама’атов, в чем автор имел возможность убедиться, наблюдая в июне 1999 года за работой женского лагеря.

Справедливости ради следует сказать, что бугурусланский муфтий и его сподвижники и не скрывают своего стремления ослабить ЦДУМ. Так, комментируя основание Всероссийского форума студентов-мусульман, корреспондент самарской газеты «Азан» писал: «Не секрет, что единое некогда исламское пространство России покрыто трещинами из-за амбиций некоторых исламских лидеров, их местнического менталитета и многих других причин. Восстановить былое единство могут только будущие исламские лидеры — сегодняшние студенты, осознавшие, что сила — в единстве и что раскол ведет в никуда» 53.

На организацию летних лагерей только в 1998 году фонд «аль-Вакф аль-Исламий» выделил 40 тыс. дол. США 54. И все же значение финансового фактора в успехах Бугурусланского муфтията, наверное, не должно преувеличиваться. Более важно другое. Те же джа-ма’аты дают возможность новым группам мусульманской региональной элиты выдвинуться на первый план, выйти из тени, в которой они в противном случае так бы и оставались. Можно по-разному оценивать качества членов этих групп, во многом определяемые их невысоким уровнем образования и «низким» социальным происхождением. Но в любом случае их появление свидетельствует о социальной мобильности, о некоторой перспективе статусного подъема и интеллектуального роста. И можно не сомневаться, что члены ячеек будут — по крайней мере, в течение обозримого времени — сохранять стойкую лояльность по отношению к тем, кто содействовал их выдвижению.

Принципиально важно и то, что в своей деятельности Бугурусланский муфтият опирается на коллегиальный принцип руководства. Сформирован Меджлис Духовного управления в составе 50 человек.

В него входят не только имамы подчиненных муфтияту приходов, но и широкий круг приходских старейшин, а также представители местной мусульманской общественности 55. Считается, что все они сообща решают основные проблемы, встающие перед Духовным управлением. Конечно, было бы неверно преувеличивать значимость этих элементов демократического устройства в структуре муфтията, как и степень автономии джама’атов или приходов, заявленную в их уставах 56. Важнейшие вопросы решаются Шангареевым, членство в Меджлисе обусловлено личной преданностью муфтию. Атрибуты демократии и автономия носят во многом формальный характер, само их появление объясняется весьма прагматическими расчетами на привлечение новых сторонников в борьбе с ЦДУМ. Но какова бы ни была их истинная роль, они, безусловно, выгодно оттеняют Бугурусланский муфтият на фоне его оренбургского соперника.

Наступательной стратегии и продуманной тактике бугурусланского муфтия лидер ЦДУМ противопоставляет обвинения в «ваххабизме», обращенные не столько к верующим, сколько к областной администрации и московскому начальству. В контексте нынешних централизаторских устремлений федеральной власти, объективно не противоречащих на региональном уровне интересам оренбургской администрации, опора Шангареева на саудовскую помощь выглядит подозрительно. Отметим, однако, что ни один из документов муфтията не указывает на то, что муфтият в целом или какой-то его приход следует неханифитским мазхабам. Напротив, в уставе муф-тията подчеркивается приверженность требованиям Корана и Сунны, «отраженным в религиозно-правовом направлении имама Абу Ханифы» 57. И все имам-хатыбы примыкающих к нему приходов обязаны руководить их деятельностью в соответствии с этим направлением.

Центральное место в системе взаимоотношений «Бугуруслан — Саудовская Аравия», развивающихся при посредничестве муфтия Шангареева, занимает медресе «аль-Фуркан». Поэтому полезно ознакомиться с ним подробнее.

Медресе — «негосударственное духовное мусульманское образовательное учреждение» 58. Учредителем его выступает Бугурусланский муфтият. По статусу оно является «местной мусульманской религиозной организацией», имеющей право выдавать свидетельства о среднем духовном образовании. В своей деятельности оно руководствуется уже приводившимся кораническим айятом («Держитесь за вервь Аллаха все и не разъединяйтесь»), «откровением Всевышнего

Аллаха» Аль-Куръан , Сунной Пророка Мухаммеда и нормами шариата «в соответствии с религиозно-правовым направлением... имама Абу Ханифы», «при уважении традиционных мазхабов имамов Ша-фии, Малики, Ханбали». При этом неханифитские мазхабы упоминаются в уставе «аль-Фуркан» лишь в четвертой статье его первой главы, в дальнейшем же, при определении функций ректора, ученого и попечительского советов, ссылки даются только на мазхаб Абу Ханифы. В сфере гражданских взаимоотношений медресе действует на основе Конституции Российской Федерации, а также российских законов «О свободе совести и религиозных объединениях» и «Об образовании».

Цели медресе определяются как «повышение духовного потенциала и укрепление духовно-нравственных устоев общества, создание... основы для подготовки гармонично развитых и высокообразованных личностей, совместное исповедание и распространение ислама». Провозглашается также установка на «содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, национальными, религиозными и социальными группами людей, учитывая разнообразие мировоззренческих подходов».

Медресе осуществляет подготовку студентов мужского пола по двухлетней и четырехлетней программе обучения и женского — по двухлетней программе (последная все еще находится в процессе реализации). Ведущей пока является двухлетняя программа получения «специальностей» имам-хатыба и муэдзина. Четырехлетняя предусматривает для мужчин подготовку богословов с правом преподавания арабского языка, для женщин (в будущем) — преподавателей основ ислама и арабского языка, причем в течение первых двух лет обучение осуществляется по-русски (при помощи переводчика), в дальнейшем — по-арабски. Уже поэтому бугурусланское медресе отличается от традиционных кадимистских медресе России (с обучением преимущественно на татарском языке) и от джадидских медресе, столь популярных в начале века в среде российских татар. В нем отсутствуют какие-либо светские дисциплины. Предметы, изучаемые, например, на втором курсе, включают Коран, тафсир, хадисы, фикх, сиру Пророка, основы веры ( акида ) и грамматики арабского языка ( нахв ) 59.

Финансирование медресе регулярно обеспечивается фондом «аль-Вакф аль-Исламий». Преподавали первоначально саудовцы, сейчас их места заняли граждане Туниса и Алжира, окончившие Исламский университет в Мекке 60. Вспомоществование им идет из того же источника. Внимание саудовской стороны вполне понятно: медресе готовит кадры тех, кто в дальнейшем будет нести в мир не-отягощенное пережитками «джахилийи» слово истины.

В мусульманских странах существует немало учебных заведений с тем же названием «аль-Фуркан». В беседе со мной Шангареев объяснял, что оно связано с одноименной двадцать пятой сурой Корана, обычно интерпретируемой как указание на противоположность «света» и «тьмы» — символов знания и невежества, духовного развития и деградации, принципов халяль и харам 61. Все это, без сомнения, существенно. В то же время в тексте суры содержится обращенное к верующему требование Всевышнего: «Скажи: Это ли лучше, или сад вечности, который обещан богобоязненным и будет для них воздаянием и пристанищем» 62. В современном арабском языке корень «f.r.q.» сохранил только одно значение — «отличаться, быть другим». В других семитских языках он удержал и второе значение — «спасать, избавлять от гнета». Намек на него ощутим в приведенном кораническом айяте. Медресе — это обещанный подлинным мусульманам спасительный приют, место, в котором будут подготовлены те, кто избавит верующих от оков джахилийи и воскресит их к новой жизни.

Автор статьи располагает списком (к сожалению неполным) шакирдов медресе «аль-Фуркан». В нем имена 43 студентов, даты и места их рождения, а также данные о национальности, образовании, семейном положении, о роде занятий родителей и количестве детей в их семьях 63.

Все они молоды. Самый старший родился в 1965 году, самый младший — в 1985. Только тринадцать родились до 1980 года. В списке 20 татар, 6 казахов, 4 дунгана, 4 таджика, 3 киргиза, 2 узбека, по одному башкиру, уйгуру, азербайджанцу и русскому. За исключением одного, все студенты медресе холосты. Лишь один из студентов, сын М. Саниахметова, помощника муфтия, является уроженцем Бугуруслана. О том, что в медресе мало местных уроженцев, говорили и сотрудничающие с ним люди. Но Шангареев, располагающий более точными данными, рисует несколько иную картину: среди студентов медресе 10% бугурусланцев, 65–75% татар и 35% представителей ближнего зарубежья 64.

Только шесть татар из общего числа татарских студентов медресе были выходцами из районов Оренбургской области, входящих в зону традиционного влияния Бугурусланского муфтията. Остальные приехали из Татарстана, Башкортостана и Мордовии. Студент-башкир прибыл из Башкортостана, студенты-казахи — из различных районов Казахстана (прежде всего, из Актюбинской области). Единственный русский студент — уроженец Ижевска (Удмуртия). Остальные представляли национальные группы, для Оренбургской области не являющиеся коренными. Присутствие в бугурусланском медресе граждан Казахстана, Узбекистана, Таджикистана (из Душанбе) и Азербайджана свидетельствует о жесткости отношения правящих режимов в этих государствах к местным исламским радикалам и о неспособности тех и других придти к какому-либо взаимопониманию. А это уже проблема уровня демократии в государствах Центральной Азии и Закавказья.

Подавляющее большинство студентов до приезда в медресе жили в сельской местности или в небольших городках, по укладу жизни близких деревням. Опять-таки большинство из них — выходцы из многодетных семей (пять-семь детей), где матери домохозяйки. Профессии отцов чаще всего связаны с физическим трудом (шофер, столяр, сапожник, строитель, каменщик). Немногие родились в семьях сельских учителей, преподавателей средних профессиональнотехнических училищ, только у одного шакирда отец — сельский имам-хатыб. Правда, среди профессий отцов студентов назывались такие, как «фермер» и «предприниматель». Вряд ли, однако, речь шла о действительно богатых людях, скорее — о представителях того деятельного слоя сегодняшнего российского населения, который при всех тяжелых физических и психологических нагрузках подвергается еще и поборам как со стороны государства, так и со стороны преступных группировок. Вместе с тем, видимо, действительно наметилась тенденция к появлению предпринимательских групп, которые объединены общими религиозными узами, имеют подготовленных при их финансовой поддержке служителей культа и так обеспечивают собственное этносоциальное выживание. В беседах со студентами медресе я получил некоторые подтверждения этого предположения.

«Новые российские мусульмане» свободно перемещаются в уже созданном в регионе пространстве, образуемом медресе, подобными «аль-Фуркан». При этом они знают: имам-хатыбами они станут тогда, когда те, кто сейчас возглавляет приходы, уйдут на покой. Но уйдут ли они добровольно? Скорее всего, их придется свергать, иначе после окончания медресе его нынешние шакирды останутся без работы. А ведь их жизнь только начинается! В такой ситуации они еще сильнее укрепляются в своем миссионерском избранничестве, грозящем в будущем региональному мусульманскому сообществу углублением уже обозначившихся в нем разломов.

* **

Опыт возникновения и функционирования бугурусланского муфтията, его взаимодействия с другими мусульманскими структурами лишний раз доказывает, что общество, провозглашающее себя демократическим, должно уже сегодня искать пути будущей гармонизации отношений между своими гражданами. Как бы ни расширялись его внешние связи, ислам в России — составная часть российского общества. А оно, несмотря на появление демократических институтов, пока что не слишком преуспело в деле становления механизмов, обеспечивающих взаимодействие между группами и в группах, между конфессиями и внутри одноконфессиональных общин на принципах терпимости и реального консенсуса. И это в равной мере относится как к российскому обществу, так и к его составной части — российскому исламу.

Список литературы Муфтият российского постсоветского региона: становление и эволюция

- Жизнь национальностей Оренбуржья. Информационный вестник. Оренбург, 1995. № 1. С. 32-33.

- Устав Духовного управления мусульман Оренбургской области (Оренбургский муфтият) в составе Центрального Духовного управления мусульман России и Европейских стран СНГ. Оренбург, 1994. С. 1.

- Малашенко А. В. Исламское возрождение в современной России. М., 1998. С. 109-111.

- Лапшин В. А. Деятельность областной администрации по гармонизации межконфессиональных отношений//Христианство и ислам на рубеже веков. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Оренбург, 1998. С. 207-208.

- Страсти улеглись//Азан, Самара, 1999, 2 сентября.

- Чуряк О. Ваххабиты захватывают Бугуруслан, или почем опиум для народа//Комсомольская правда в Оренбурге (региональное издание), 1999, 10 сентября.

- Косач Г. Тюрко-мусульманские меньшинства Оренбургской области»//Вестник Евразии, 1999. № 1-2 (6-7). С. 169-193.

- Кинельская чаша. Бугуруслану -250 лет. Оренбург, 1999. С. 8-9 и 133.

- Каримова Д. Подкова на счастье//Кинельская чаша... С. 113.

- Запись беседы с муфтием И. Шангареевым от 15 июня 1999//Личный архив автора.

- Мечеть в Бугуруслане//Азан, 1999, 3 сентября.

- Богданова Л. Открылась новая мечеть//Бугурусланская правда, 1998, 22 сентября.

- Мухаметзянов Х. О строительстве мечети//Бугурусланская правда, 1992, 30 апреля.

- Рындина Л. На учебу в Эр-Рияд//Бугурусланская правда, 1998, 25 августа.

- Бугурусланский «Спутник» выходит на региональную орбиту//Комсомольская правда в Оренбурге, 1999, 3 сентября.

- Шангареев И. Спасибо за поддержку//Бугурусланская правда, 1995, 19 января.

- Каримова Р. Строитель храмов//Оренбуржье, 1995, 18 января.

- Сидоров А. О строительстве мечети//Бугурусланская правда, 1991, 22 мая.

- Даешь народную стройку! Обращение общественных и религиозных организаций мусульман к бугурусланцам//Бугурусланская правда, 1994, 19 мая.

- Янбулаев С. На благое дело//Бугурусланская правда, 1998, 13 августа.

- Янцев А. Жить с добрыми намерениями//Бугурусланская правда, 1999, 3 апреля.

- Амиров Р. Не разделяйтесь//Оренбуржье, 1999, 17 июля.

- Басыров Р. Захват мечети//Оренбуржье, 1999, 31 июля 1999.

- Лапшин В. О религиозной обстановке в Оренбургской области//Бугурусланская правда, 1998, 10 декабря

- Серенко А. Кавказские пленники//НГ-регионы, 1999, 14 сентября.

- Канин П. Объединяются студенты-мусульмане//Южный Урал, 1999, 6 июля.

- Галимов Ш. Ислам нурынын яктысы // Азан, 1999, 5 августа; он же. Для чего объединились? // Южный Урал, 1999, 7 августа.

- Джалимов Ш. Есть такая ассоциация//Азан, 1999, 25 июня.

- Такрир ан сейр аль-мухайамат ас-сайфийя фи Бугуруслан би Русия аль-иттихадийя ли амм 1998. С. 3.

- Коран. Перевод и комментарии И. Ю. Крачковского. М., 1986. С. 297.