Мультидисциплинарные исследования ранненеолитического объекта № 1791 на памятнике Тартас-1 (Барабинская лесостепь)

Автор: Молодин В.И., Ненахова Ю.Н., Кобелева Л.С., Селин Д.В., Мыльникова Л.Н., Пархомчук Е.В.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

В полевом сезоне 2023 г. на памятнике Тартас-1 была исследована яма-хранилище для рыбных припасов № 1791. Памятник является базовым для изучения барабинской культуры раннего неолита. В процессе исследования обнаружено, что ее верхние слои являются поздней ямой, которая сооружена на месте более ранней ямы-хранилища, после того как она перестала функционировать. На дне этой поздней ямы обнаружен рог крупного животного (бизона), крупный фрагмент керамического сосуда, а также большое скопление чешуи и жаберных крышек рыбы. При выборке ранней ямы выявлены многочисленные, практически истлевшие кости рыбы, а также кость животного (собаки). Для уточнения хронологической позиции ямы был проведен радиоуглеродный анализ. В качестве образцов использовались фрагменты рога бизона и кости собаки, стратиграфически находившиеся на разной глубине. Радиоуглеродные определения подтвердили стратиграфические наблюдения. Полученные даты хронологически маркируют яму № 1791 эпохой раннего неолита и соотносятся с полученными ранее в лабораториях Германии и России датировками в пределах VII тыс. до н. э. с частичным попаданием в VIII тыс. до н. э. Датировка рога бизона временем раннего голоцена может свидетельствовать о том, что эти животные еще обитали в этот период в Барабе, или рог был использован человеком в качестве приклада вторично, поскольку остатки плейстоценовой фауны нередко встречаются по берегам рек вплоть до настоящего времени.

Обь-иртышская лесостепь, барабинская культура, ранний неолит, ямы для хранения рыбы

Короткий адрес: https://sciup.org/147244536

IDR: 147244536 | УДК: 903.02 | DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-7-85-95

Текст научной статьи Мультидисциплинарные исследования ранненеолитического объекта № 1791 на памятнике Тартас-1 (Барабинская лесостепь)

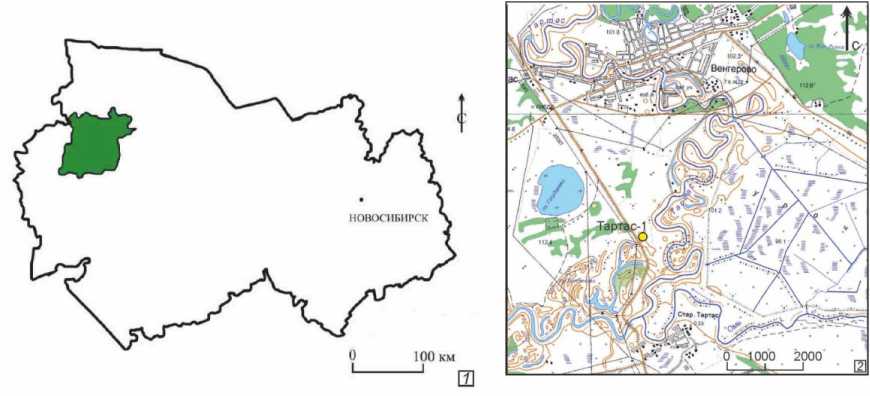

Памятник Тартас-1 исследуется уже более 20 лет и широко известен по многочисленным публикациям, в том числе монографической работе. Он расположен в Венгеровском районе Новосибирской области (рис. 1). Интереснейшими комплексами, обнаруженными на этом памятнике, являются строения и ямы-хранилища для рыбы эпохи раннего неолита. Подобные ямы, а также способы их эксплуатации известны из этнографических источников [Алексеенко, 1967; Логинов, 2000; Саввин, 2005]. Изучение этих уникальных объектов способствовало выделению на юге Западной Сибири барабинской ранненеолитической культуры.

Период раннего неолита в регионе находится в стадии изучения. По этой причине нахождение каждой новой ямы-хранилища рыбных запасов способствует расширению наших представлений о материальной и духовной культуре населения, обитавшего на данной территории в период раннего голоцена.

Рис. 1. Расположение памятника Тартас-1:

1 – расположение Венгеровского района в границах Новосибирской области;

2 – выкопировка из крупномасштабной карты (ГГЦ)

Fig. 1. Location of the Tartas-1 site:

1 – location of the Vengerovsky district within the boundaries of the Novosibirsk region;

2 – copy from a large-scale map (GGC)

Цель – реконструкция особенностей функционирования и хронологии ямы № 1791, исследованной на памятнике Тартас-1.

Описание ямы № 1791 и находок

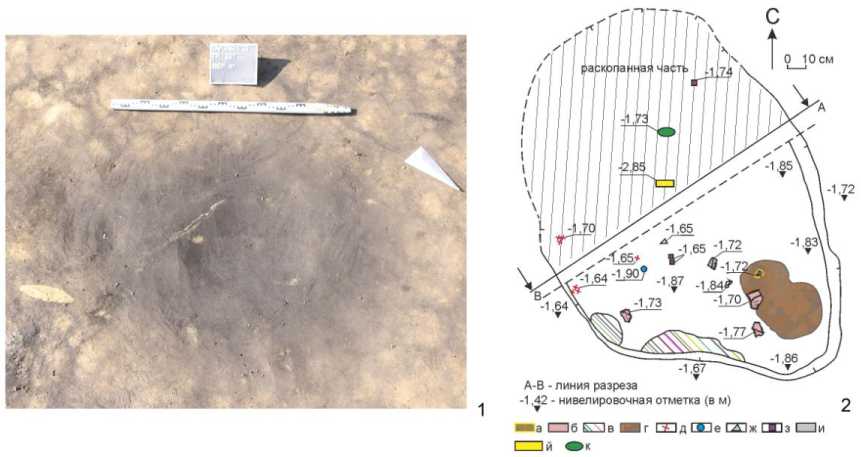

В непосредственной близости от северной оконечности памятника была обнаружена яма № 1791. На уровне материка она читалась аморфным пятном темно-серого цвета, размером 2,2 × 1,55 м (рис. 2, 1 ). В самой верхней части заполнения обнаружены неорнаментиро-ванные фрагменты керамики, судя по технологии изготовления, эпохи раннего неолита (н. о. –1,7).

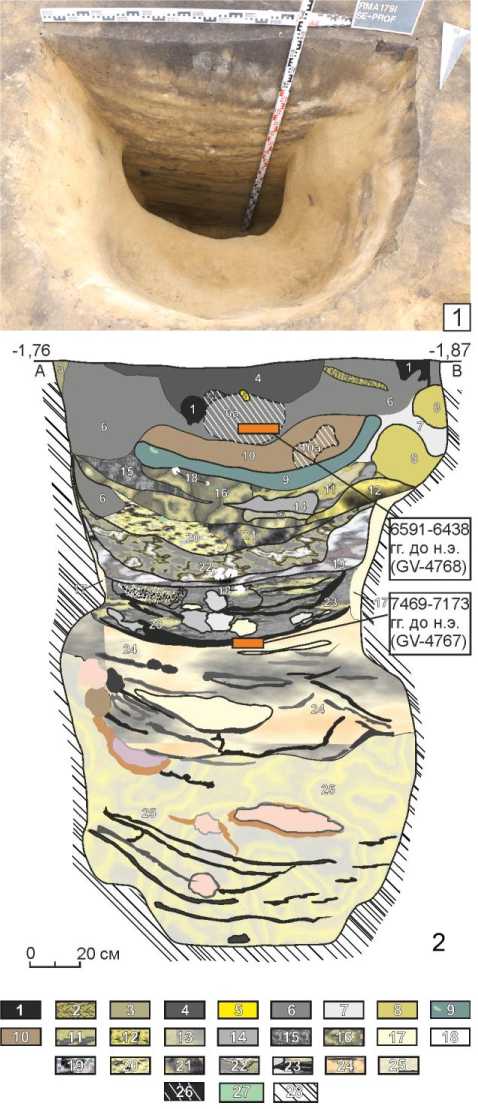

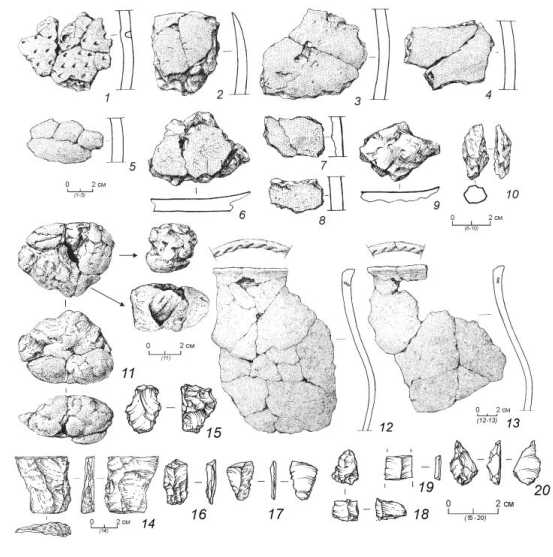

Заполнение ямы было неоднородным, слоистым (рис. 3, 1 , 2 ), что характерно для подобного рода объектов. В верхней части стратиграфического разреза содержалась плотная, серая супесь мощностью 0,20–0,4 м. В ней зафиксированы линзы темно-серой супеси, мощность слоя 0,05–0,15 м, белесой супеси мощностью до 0,18 м. Здесь же обнаружены многочисленные артефакты (рис. 2, 2 ), в том числе компактное скопление костей рыбы, фрагменты обожженной глины (рис. 4, 9 , 10 ), шесть предметов из камня: сколы, отщеп, фрагменты ножевидных пластин (рис. 4, 14 – 20 ). Кроме того, найден фрагмент изделия из глины в виде лепешки овальной формы размером 5,6 × 4,5 × 3 см (н. о. –1,72) (рис. 4, 11 ). На одной из ее сторон зафиксирован отпечаток деревянной палочки. Исходя из формы предмета, можно предположить, что это грузило (?). Подобное изделие было обнаружено в заполнении ямы № 32 поселения Карьер-Таи-1, функционально относящейся к ямам для квашения рыбы.

В верхней части заполнения ямы также найдены фрагменты керамики, предположительно, от трех керамических сосудов.

Сосуд № 1 (н. о. –1,64) – обнаружен в самой верхней части ямы. От него осталось 4 фрагмента стенки очень плохой сохранности, орнаментированных рядами наклонных овальных вдавлений (рис. 4, 1 ).

Сосуд № 2 (н. о. –1, 73) – выявлен фрагмент горловины (рис. 4, 2 ; рис. 5, 2 ). Венчик – при-острен и немного отогнут наружу, за счет чего намечена шейка. Судя по венчику, это изделие закрытого типа.

Сосуд № 3 (н. о. –1,7; –1,77; –1,84) – представлен 8 фрагментами неорнаментированных стенок. Это был горшок со слегка отогнутым венчиком. Венчик расформован в плоскую площадку; скорее всего, сосуд имел форму, вытянутую по вертикали, резко сужающуюся к придонной части. Венчик орнаментирован крупными наклонными вдавлениями овальной формы (рис. 4, 12 , 13 ; рис. 5, 1 ). На одной из стенок также зафиксирован ряд овальных вдавлений. Возможно, к сосуду относилась часть фрагментов керамики, найденных на поверхности ямы (н. о. –1,7) (рис. 4, 3 – 8 ).

Обнаруженная посуда была изучена при помощи бинокулярной микроскопии (Leica M51) по методике, разработанной А. А. Бобринским [1978]. В качестве исходного пластичного сырья использованы слабозапесоченные слабоожелезненные суглинки. Песок как естественная примесь имеет размеры 0,1–0,5 мм, окатанный (преобладает) и угловатый, прозрачный и глухой (преобладает), отмечены пластинки слюды размерами 0,1–0,2 мм.

Для фрагментов сосудов № 1 и 3 отмечен рецепт формовочных масс: глина + шамот + органический раствор (рис. 5, 3 ). Шамот имеет размеры 0,1–5 мм, составляет соотношение 3 : 1. Раствор выявлен в виде округлых пор с черным глянцевым налетом. Для венчика сосуда № 2 определить состав не удалось вследствие его расслоения на лоскуты (рис. 5, 2 ).

Сосуды изготовлены при помощи лоскутного налепа. Лоскуты читаются в изломах всех фрагментов, однако способ их наращивания не определен в связи с отсутствием полной формы (рис. 5, 1 , 2 ). Изломы фрагментов демонстрируют светло-коричневые внешние края толщиной до 3 мм, темно-серый центр до 6 мм, что говорит о малой выдержке сосудов в теплотехнических сооружениях. Показательно, что в изломах венчиков читаются отверстия от выгоревших шнуров. Внешняя и внутренняя поверхности изделий заглажена пальцами.

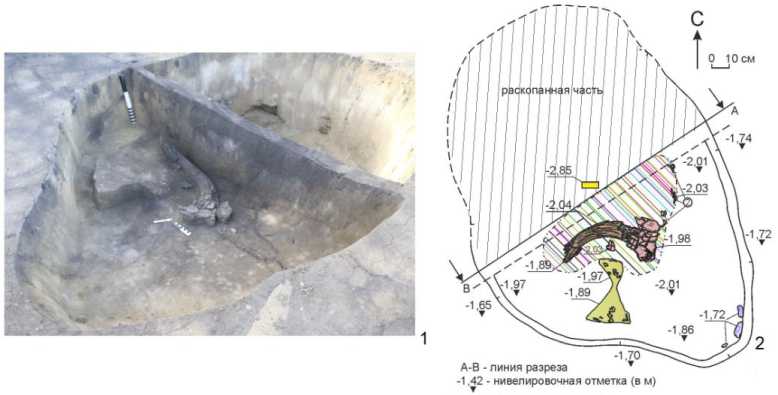

Рис. 2. Яма № 1791: 1 – до выборки заполнения; 2 – горизонт 1

( а – обожженная глина (грузило?); б – фрагменты керамики; в – область распространения костей рыбы; г – область прокаленной супеси и суглинка; д – фрагменты керамики; е – кость (рог бизона); ж – отщеп; з – скол; и – скол с каменного орудия; й – кость животного (собака?, тазовая конечность); к – ножевидная пластина)

Fig. 2. Pit no. 1791: 1 – before filling; 2 – horizon 1

( a – baked clay (sinker?); б – fragments of ceramics; в – area of distribution of fish bones; г – area of calcined sandy loam and loam; д – fragments of ceramics; е – bone (buffalo horn); ж – flake; з – chip; и – chip from a stone tool; й – animal bone (dog?, pelvic limb); к – knife plate)

Рис. 3. Стратиграфический разрез ямы № 1791: 1 – фото с севера; 2 – рисунок

(1 – рыхлая черная супесь; 2 – мешаная серо-желтая с мелкими вкраплениями желтого супесь; 3 – мешаная серо-желтая супесь; 4 – темно-серая (почти черная) супесь; 5 – линза желто-серой супеси; 6 – плотная серая супесь; 7 – плотная пепельно-серая супесь; 8 – плотная пепельно-серо-желтая супесь; 9 – прослойка темно-серой супеси (с вкраплениями рыбной чешуи); 10 – плотная сильно перемешанная серо-желтая супесь; 11 – пестрая белесо-серая, желто-серая, серая супесь; 12 – темно-серая с включениями черной и желтой супесь; 13 – мешаная желто-серая супесь; 14 – прослойка серой супеси; 15 – прослойка темно-серой, серой супеси; 16 – мешаная (крупные пласты) серо-желтая, желто-серая с включением плотного белесого супесь (рыбные спекшиеся остатки); 17 – желтая супесь (оплыв стенок); 18 – белесая супесь (рыбные спекшиеся остатки); 19 – прослойка пестрой серой с мелкими вкраплениями белесого и крупными черного супесь; 20 – очень пестрая, плохо перемешанная черно-серо-желтая с мелкими вкраплениями белесого супесь; 21 – пестрая серая с вкраплениями желтого и черного супесь; 22 – мешаная пестрая (крупные линзы) серая супесь с линзами белесо-желтой, желто-серой супеси c вкраплениями белесой, черной и серой супеси; 23 – участок пестрой, сильно мешаной серой, желтой, белесой супеси: в западной части – слоистая структура, в центральной – пятнистая структура (белесой, желтой и светло-серой супеси), в восточной – серую с мелкими вкраплениями желтого супесь подстилает темно-серая с вкраплениями белесого и желтого супесь; 24 – сильно мешаная слоисто-пятнистая крупная структура: прослойки – желто-оранжевая суглинисто-супес-чанистая фракция, темно-серая и серая супесь; пятнистость – крупные комья белесого песка, оранжево-желтой, темно-серой (почти черной) супеси; 25 – в основе мешаная рыхлая желто-сероватая супесь, в которой читаются крупнопятнистые фракции белесой и корично-желтой супеси, а также в придонной части тонкие слои темно-серой (почти черной) супеси; 26 – участки слоев с ярко выраженным белесым налетом (4а, 6а, 10а); 27 – чешуя; 28 – желтый суглинок (материк))

Fig. 3. Stratigraphic section of pit no. 1791:

-

1 – photo from the north; 2 – drawing:

-

( 1 – loose black sandy loam; 2 – mixed gray-yellow with small patches of yellow sandy loam; 3 – mixed gray-yellow sandy loam; 4 – dark gray (almost black) sandy loam; 5 – lens of yellow-gray sandy loam; 6 –

dense gray sandy loam; 7 – dense ash-gray sandy loam; 8 – dense ash-gray-yellow sandy loam; 9 – layer of dark gray sandy loam (interspersed with fish scales); 10 – dense, highly mixed gray-yellow sandy loam; 12 – dark gray with inclusions of black and yellow sandy loam; 13 – mixed yellow-gray sandy loam; 14 – layer of gray sandy loam; 15 – layer of dark gray, gray sandy loam; 16 – mixed (large layers) gray-yellow, yellow-gray with the inclusion of dense whitish sandy loam (fish caked remains); 17 – yellow sandy loam (wall melting); 18 – whitish sandy loam (fish caked remains);

19 – layer of variegated gray with small inclusions whitish and large black sandy loam; 20 – very variegated, poorly mixed black-gray-yellow with small inclusions of whitish sandy loam; 21 – mottled gray interspersed with yellow and black sandy loam; 22 – mixed mottled (large lenses) gray sandy loam with lenses of whitish-yellow, yellow-gray sandy loam, interspersed with whitish, black and gray sandy loam; 23 – area of mottled, strong mixed sulfur, yellow, whitish sandy loam: in the western part there is a layered structure, in the central one there is a spotted structure (whitish, yellow and light gray sandy loam), in the east – gray with small inclusions yellow sandy loam is underlain by dark gray interspersed with whitish and yellow sandy loam; 24 – highly mixed layered spotted coarse structure: layers – yelloworange loamy-sandy formation, dark gray and gray sandy loam; spotting – large lumps of whitish sand, orange-yellow, dark gray (almost black) sandy loam; 25 – based on mixed, loose yellow-grayish sandy loam, in which reveals large-spotted formations of whitish and cinnamon-yellow sandy loam, as well as thin layers of dark gray (almost black) sandy loam; 26 – areas of layers with a pronounced whitish coating (4a, 6a, 10a); 27 – scales; 28 – yellow loam (mainland))

Рис. 4 . Яма № 1791, горизонт 1, находки, рисунок:

1 – 8 , 12 , 13 – фрагменты керамики; 9 , 10 – обожженная глина; 11 – грузило; 14 – скол со шлифованного орудия, камень; 15–20 – изделия из камня (скребки, ножевидные пластины)

Fig. 4. Pit no. 1791, horizon 1, finds, drawing:

1 – 8 , 12 , 13 – ceramic fragments; 9 , 10 – baked clay; 11 – sinker; 14 – chip from a polished tool, stone; 15 – 20 – stone products (scrapers, knifelike plates)

Таким образом, особенности технологии изготовления изделий – лоскутный налеп, использование под венчиком шнура, цвет поверхностей и изломов изделий, позволяют отнести керамические сосуды к эпохе раннего неолита – барабинской культуре. Подобные материалы имеются и на других ранненеолитических объектах рассматриваемой территории (см., например: [Молодин и др., 2022] и др.).

В процессе исследования обнаружено, что верхние слои ранненеолитической ямы, содержащие вышеописанные находки, на самом деле являются более поздней ямой, которая сооружена на месте более ранней ямы-хранилища, после того как она перестала функционировать (рис. 5, 1 ). На дне этой более поздней ямы, на глубине 0,3–0,4 м от уровня материка, обнаружен рог крупного животного (бизон) (н. о. –1,89), крупный фрагмент сосуда № 3 (н. о. –1,98), а также большое скопление чешуи и жаберных крышек рыбы, на которых рог и фрагмент сосуда располагались (рис. 5, 1 , 2 ). Мощностью слоя рыбы достигала 10–12 см. Всё это свидетельствует о том, что перед нами вторая стадия функционирования ямы, сооруженная по прошествии определенного времени после окончания функционирования более раннего объекта.

Далее, при выборке более ранней ямы, в стратиграфическом разрезе зафиксированы пласты мешанной серо-желтой, местами желто-серой супеси мощностью 0,1–0,15 м с прослойками темно-серой (серой) супеси мощностью 0,05–0,15 м. Ниже располагались слои пестрой черно-серо-желтой супеси мощностью 0,5–0,2 м, которые подстилала белесая супесь мощностью до 0,25 м, содержащая многочисленные практически истлевшие кости рыбы.

Ниже располагался сильно мешаный слоисто-пятнистый слой супеси, включающий прослойки желто-оранжевого суглинисто-супесчаного формата, темно-серого цвета, крупные линзы комковатого белесого песка, оранжево-желтой супеси и темно-серой (почти черной)

супеси мощностью слоя до 0,6 м. Под этим слоем выявлен слой мешаной, рыхлой желтосерой супеси, в которой фиксировались крупные линзы белесой, коричнево-желтой супеси мощностью до 0,75 м. На уровне дна ямы выявлены прослойки темно-серой супеси мощностью 0,01–0,03 м.

□а □□ б S3 в Ю г СЗд

Рис. 5. Яма № 1791, горизонт 2: 1 – фото; 2 – рисунок

( а – фрагменты керамики; б – область распространение костей рыбы (жаберные крышки); в – область распространение костей рыбы (жаберные крышки, один зуб) под рогом бизона; г – кости животных (?); д – рог бизона)

Fig. 5. Pit no. 1791, horizon 2: 1 – photo; 2 – drawing

( a – fragments of ceramics; b – area of distribution of fish bones (gill covers); c – area of distribution of fish bones (gill covers, one tooth) under the horn of a bison; g – animal bones (?); d – bison horn)

Рис. 6. Яма № 1791: 1 , 2 – кость собаки в заполнении ямы Fig. 6. Pit no. 1791: 1 , 2 – dog bone in the filling of the pit

На глубине 1,15–1,2 м от уровня материка в яме обнаружена кость животного (собаки) 1 (н. о. –2,85) (рис. 3, 6). На глубине 2,1 м от уровня материка, практически на дне ямы, выявлены ребра и позвонки рыб (н. о. –3,80).

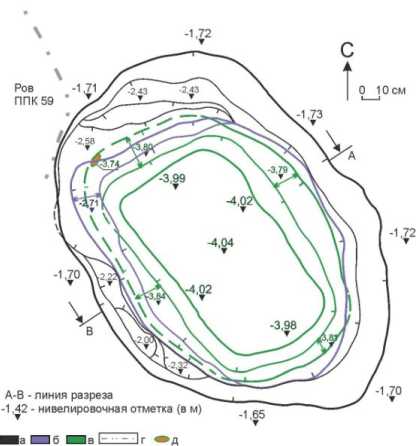

Рис. 7. Яма № 1791:

а – верхний абрис; б – средний абрис; в – нижний абрис; г – ров, ППК 59; д – кости рыбы (три ребра и обломки)

Fig. 7. Pit no. 1791:

a – upper outline; б – average outline; в – lower outline; г – ditch, PPK 59; д – fish bones (three ribs and fragments)

После выборки заполнения ямы восстановлена ее изначальная конфигурация. Яма имела овальную форму. Стенки ее неровные, дно практически плоское (рис. 7). По своим характеристикам яма № 1791 стоит в одном ряду с ранненеолитическими объектами, изученными на памятниках Тартас-1, Усть-Тартас-1. Устойчивое проявление экономической практики у носителей ранненеолитической барабинской культуры является демонстрацией инновации, проявившейся в совершенствовании присваивающего типа хозяйства с возрастающей ролью рыболовства, и свидетельствует о переходе к менее мобильному образу жизни, фиксирующемуся у древнего населения Сибири еще в конце плейстоцена [Окладников, Молодин, 1983] и активно продолжающемуся в эпоху раннего голоцена [Чаиркина, Пиецонка, 2021]. В этом промежутке времени функционировала и яма № 1791.

Радиоуглеродное датирование

Для уточнения хронологической позиции ямы № 1791 был проведен радиоуглеродный анализ. В качестве образцов использовались фрагменты рога бизона и кости собаки, стратиграфически находившиеся на разной глубине

(см. рис. 3). Пробоподготовка (очистка и выделение коллагена) к анализу костных образцов на ускорительном масс-спектрометре (УМС) проведена в ЦКП «Геохронология кайнозоя» ИАЭТ СО РАН. Для образцов определяли выход коллагена, после чего сухие порошки коллагена направляли на УМС-анализ в ЦКП «УМС НГУ-ННЦ», где проводили заугле-роживание на графитизаторе AGE-3 пр-во Ionplus) и анализ на УМС MICADAS-28 (пр-во Ionplus). Радиоуглеродный возраст определяли в программе BATS путем нормирования на стандартный образец сахарозы ANU (IAEA C-6, 150,61 ± 0,11 pMC) с вычетом фонового значения, установленного по стандартному образцу полиэтилена (BN 268530 Thermo Scientific) с учетом изотопного сдвига, измеренного для 13С в графитах на MICADAS-28.

Радиоуглеродный и календарный возраст Radiocarbon and calendar ages

|

№ |

Лабораторный код |

Материал для датирования |

Выход коллагена, мас.% |

δ 13C, ‰ графит |

Радиоуглеродный возраст, лет BP |

Календарный возраст, гг. до н. э. |

|

1 |

GV-4767 |

Фрагмент кости собаки |

3,2 |

–20,4 |

8 262 ±39 |

7 469–7 393 (17,8 %) 7 383–7 173 (74,3 %) |

|

2 |

GV-4768 |

Фрагмент кости бизона |

2,7 |

–21,0 |

7 662 ±39 |

6 591–6 438 (95,4 %) |

Калибровка радиоуглеродного возраста в календарный проведена на основе калибровочной кривой Intcal20 в программе OxCal 4.4.

Содержание коллагена в обоих образцах выше 1 %, что демонстрирует сохранность материала [Van Klinken, Hedges, 1998]. Радиоуглеродный возраст с узкой вариацией (среднеквадратичное отклонение составляет 39 лет) после калибровки дает более широкий период возможного существования животных (286 и 153 года для GV-4767 и GV-4768 соответственно) ввиду особенностей колебания уровня 14С. Наиболее вероятные (по 2σ) периоды жизни собаки и бизона не пересекаются, поэтому усреднение и объединение их для сужения календарного периода невозможно, существует основание предполагать 600–800-летний промежуток между временем жизни этих двух животных.

Заключение

Полученные даты маркируют яму № 1791 эпохой раннего неолита и соотносятся с выполненными ранее датировками в пределах VII тыс. до н. э. с частичным попаданием в VIII тыс. до н. э. [Молодин и др., 2019; 2022]. Таким образом, радиоуглеродные определения подтвердили стратиграфические наблюдения. Нами были изучены два объекта эпохи раннего неолита: ранняя яма для хранения рыбных запасов и поздняя яма, ее запечатавшая, которая, по всей видимости, выполняла сходную функцию. В заполнении и на дне ранней ямы выявлены немногочисленные остатки рыбьих костей и кость собаки. Поздняя яма содержала приклад в виде рога бизона, керамику, каменный и глиняный инвентарь, чешую рыбы.

Интересно отметить, что датировка рога бизона временем раннего голоцена еще раз подтверждает предположение, что эти животные обитали в этот период в Барабе. Зуб бизона, также связанный с ямой-хранилищем для рыбы, был зафиксирован в яме № 66 на памятнике Усть-Тартас-1. Он датирован по ± 1σ 7186-6649; по ±2σ 7469-6560 [Молодин и др., 2019, с. 161, табл.]. Двухэтапность раннего неолита на Тартасе-1 фиксируется на основе байесовского KDE-моделирования хронологии [Molodin et al., 2024]. Принадлежность этих объектов к барабинской культуре ярко демонстрирует и керамика, обнаруженная в обеих ямах.

Продолжение исследований неолитических комплексов позволит реконструировать особенности историко-культурных процессов, происходивших на территории юга Западной Сибири в древности, наметить особенности развития культур, определить истоки происхождения отдельных элементов материальной культуры.

Список литературы Мультидисциплинарные исследования ранненеолитического объекта № 1791 на памятнике Тартас-1 (Барабинская лесостепь)

- Алексеенко Е. А. Кеты. Историко-этнографические очерки. Л.: Наука, 1967. 266 c.

- Бобринский А. А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. М.: Наука, 1978. 272 с.

- Логинов К. К. Чем питались люди в древнем Заонежье // Кижский вестник / Отв. ред. И. В. Мельников. 2000. № 5. URL: http://kizhi.karelia.ru

- Молодин В. И., Мыльникова Л. Н., Нестерова М. С., Кобелева Л. С., Ненахов Д. А., Пархомчук Е. В., Райнхольд С., Петрожицкий А. В., Пархомчук В. В., Растигеев С. А. Новые данные по хронологии объектов барабинской неолитической культуры // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. 2019. Т. 25. С. 157-166.

- Молодин В. И., Ненахов Д. А., Мыльникова Л. Н., Райнхольд С., Пархомчук Е. В., Калинкин П. Н., Пархомчук В. В., Растигеев С. А. Радиоуглеродное датирование комплекса эпохи раннего неолита памятника Тартас-1 (Среднее Приомье) с использованием установки «Ускорительный масс-спектрометр ИЯФ СО РАН» // Археология, этнография и антропология Евразии. 2019. Т. 47, № 1. С. 15-22.

- Молодин В. И., Ненахова Ю. Н., Мыльникова Л. Н., Ненахов Д. А. Новые данные по ямам-хранилищам барабинской культуры эпохи раннего неолита (Обь-Иртышская лесостепь) // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2022. Т. 21, № 5: Археология и этнография. С. 46-59. https://doi.org/10.25205/1818-7919-2022-21-5-46-59

- Окладников А. П., Молодин В. И. Палеолит Барабы // Палеолит Сибири. Новосибирск: Наука, 1983. С. 101-106.

- Саввин А. А. Пища якутов до развития земледелия (опыт историко-этнографической монографии). Якутск: ИГИ АН РС(Я), 2005. 376 с.

- Чаиркина Н. М., Пиецонка Х. Экологический фон инноваций раннего неолита севера Западной Сибири // Уральский исторический вестник. 2021. № 3 (72). С. 6-14.

- Molodin V. I., Mylnikova L. N., Nenakhov D. A., Menshanov P. N., Parkhomchuk E. V. Chronology of the Baraba Culture in South Western Siberia: Early Neolithic Era // Radiocarbon. 2024. Submitted.

- Van Klinken G. J., Hedges R. E. M. Chemistry strategies for organic 14C samples // Radiocarbon. 1998. № 40. Р. 51-56.