Мультиспиральная компьютерная томография в диагностике лимфедемы нижних конечностей

Автор: Бардаков В.Г., Апханова Татьяна Валерьевна, Бадтиева В.А., Бронов О.Ю.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3 т.7, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье проанализированы результаты мультиспиральной компьютерной томографии 20 больных лимфедемой нижних конечностей I-III клинических стадий. Целью настоящей работы явилось изучение данных компьютерной томографии больных лимфедемой нижних конечностей для определения закономерностей патологических изменений и их структуры в зависимости от формы и стадии заболевания. Установлено, что МСКТ при лимфедеме позволяет, с высокой степенью разрешения, визуализировать изменения подкожной жировой клетчатки и соединительнотканных образований в над- и субфасциальных пространствах конечностей. Прогрессирование заболевания сопровождается усилением фиброза и склероза кожи, подкожной жировой клетчатки, фасций и перимускулярного ложа. Для определения первичного или вторичного характера заболевания необходимо проведение комплексного обследования с проведением лимфосцинтиграфии и КТ регионарных лимфоузлов и области таза. Данные МСКТ представляет важную информацию для дифференциальной диагностики классической лимфедемы и различных комбинированных форм хронического лимфатического отека. Изменения подкожного пространства в виде «сотовой» структуры, утолщение кожи за счет ее фибросклероза, выявляемые при классической лимфедеме, не характерны для флеболимфедемы и липолимфедемы, что важно для установления причины лимфатического отека и определения тактики ведения больного.

Мультиспиральная компьютерная томография, лимфедемы нижних конечностей, флеболимфедема, липолимфедема

Короткий адрес: https://sciup.org/140188081

IDR: 140188081 | УДК: 616.718-073.756.8

Текст научной статьи Мультиспиральная компьютерная томография в диагностике лимфедемы нижних конечностей

Классическая лимфедема нижних конечностей – это хроническое прогрессирующее заболевание, обусловленное лимфатической недостаточностью с низким выбросом, при которой нормальная лимфатическая нагрузка превышает сниженную транспортную емкость измененных лимфатических сосудов. По происхождению выделяют первичную и вторичную лимфедему. Причиной первичного варианта заболевания являются генетически обусловленные дефекты лимфатической системы вследствие дисплазии лимфатических сосудов или узлов. К вторичному поражению приводят нарушение целостности или удаление лимфатических сосудов и узлов – после травм, воспалительных заболеваний (лимфаденитов, лимфангитов), оперативных вмешательств с проведением радикальной лимфаденэктомии регионарных лимфатических узлов или лучевой терапии по поводу злокачественных новообразований [12]. В последнее время в практической работе все чаще встречаются комбинированные формы лимфедемы (флеболимфедема, липолимфедема, комбинированные ангиодисплазии, лимфедема на фоне ревматоидного артрита и др.), которые возникают при сочетании поражения лимфатических сосудов с какой-либо патологией, увеличивающей жидкостную и белковую нагрузку на измененные лимфатические пути.

От постановки правильного и точного диагноза лимфедемы с установлением стадии и формы заболевания зависит выбор адекватной тактики и схемы лечения. Поэтому дифференциальная диагностика первичной и вторичной форм лимфедемы остается актуальной проблемой лимфологии. Несмотря на развитие новых методов визуализации, диагностика расстройств периферического лимфатического транспорта до сих пор основана в основном на клинических исследованиях (жалобы, анамнез, характерные изменения при осмотре, линейный и объемные измерения конечностей). Между тем, в развитых странах ежегодно растет число пациентов с вторичной лимфедемой, обусловленной диссекцией, облучением или метастазированием в регионарные лимфатические узлы рака различной локализации. В странах третьего мира частой причиной лимфедемы по-прежнему являются филяриоз или инфекции [14]. Прежде чем начать лечение, которое скорее всего будет пожизненным и может оказаться неэффективными или даже вредным, если диагноз лимфедема является неполным или неправильным, даже при относительно «простых» ситуациях,

необходимо подтверждение диагноза лимфедемы с точным определением анатомо-физиологических изменений лимфатических сосудов, узлов и мягких тканей пораженной конечности [7].

Согласно рекомендациям Международного общества лимфологов (2009), алгоритм диагностики лимфедемы включает следующие ступени [12]:

-

1. Установление отека конечности (физикальное исследование и анамнез);

-

2. Исключение всех других причин отека, кроме лимфатического (тромбоз глубоких вен, варикозная болезнь, сердечная недостаточность, нефротический синдром, предменструальный синдром, опухоли, инфекции, прием гипотензивных препаратов);

-

3. Определение первичного или вторичного генеза лимфедемы.

Дифференциальный диагноз первичного генеза лимфедемы всегда был связан с проблемами визуализации лимфатической системы [7]. На смену прямой контрастной лимфографии с применением липиодола, являвшейся обязательным методом диагностики до 80-х годов ХХ века, пришла изотопная лимфосцинтиграфия. Прямая лимфография в настоящее время практически повсеместно не используется из-за высокой инвазив-ности (требует хирургического вмешательства) и высокого риска осложнений (инфицирование, повреждение эндотелия лимфатических сосудов жирорастворимыми контрастными препаратами, анафилактические реакции) [13]. Лимфосцинтиграфия (ЛСГ) позволяет выявить функциональные нарушения в лимфатической системе, визуализировать лимфоток без катетеризации лимфатических сосудов, что устраняет риск дополнительного их повреждения. Лимфосцинтиграфия дает возможность получить не только качественные (четкое контрастирование лимфатических сосудов и узлов), но и количественные данные о транспорте лимфы. С помощью ЛСГ возможно диагностировать латентную стадию лимфедемы. При проведении ЛСГ оценивается клиренс радиофармпрепарата (РФП), скорость попадания РФП в лимфатические узлы, а также количество поглощенного ими РФП. За счет минимальной инвазивности, изотопная лимфография (ЛСГ) – в настоящее время является одним из основных методов визуализации при лимфедеме [11, 12].

И все же ЛСГ является инвазивной методикой, так как связана с весьма болезненным внутрикожным введением радиоизотопных меченных коллоидов (Tехнеция 99) в 1-й межпальцевой промежуток стоп пораженной и здоровой конечностей.

Действительно неинвазивным методом диагностики, позволяющим визуализировать патологические изменения мягких тканей и лимфатических узлов при лимфедеме с высокой точностью, в настоящее время является высокотехнологичный метод компьютерной томографии (КТ) [4, 7].

В опубликованных ранее российских исследованиях, посвященных применению КТ для диагностики лимфе- демы нижних конечностей, были исследованы лишь изменения толщины кожи, подкожно-жировой клетчатки, описаны проявления фиброза при разных клинических стадиях. [1, 3, 5, 6]. КТ применялась также для оценки качественных и количественных изменений в тканях конечностей больных лимфедемой после хирургического лечения [1, 4].

Российских исследований, посвященных применению МСКТ для дифференциальной диагностики периферической лимфедемы, в том числе комбинированных форм лимфатических отеков, мы не встретили.

Между тем, по данным зарубежных исследователей, компьютерная томография (КТ) позволяет отличить лимфедему от отёков другой этиологии, а в некоторых случаях установить причину лимфатических отеков [8, 10, 13].

Создание в 1989 г. спиральной технологии и на рубеже веков многосрезовой методики (16, 64- МСКТ) принципиально изменило диагностические подходы ко многим заболеваниям [2, 9].

Спиральная томография дает возможность непрерывно сканировать тело пациента во время постоянного линейного движения стола (спиралевидное движение веерообразного луча через тело пациента) и исследовать одну анатомическую область за один период задержки дыхания с получением тонких соприкасающихся срезов, при этом практически полностью исключаются пропуски небольших патологических объектов. В настоящее время стандартом КТ является обследование с помощью многосрезового томографа с возможностью получения до 64 срезов с временным разрешением 0,1–0,5 сек. (минимально доступная длительность одного оборота рентгеновской трубки составляет 0,3 сек.), Длительность томографии всего тела с толщиной среза менее 1 мм составляет около 10–15 секунд, а результатом исследования являются от нескольких сотен до нескольких тысяч изображений.

Преимущества МСКТ по сравнению с другими диагностическими методами очевидны, что определяет высокую клиническую значимость метода.

Преимущества МСКТ:

-

– высокое пространственное разрешение;

-

– быстрота обследования;

-

– возможность 3-мерной и многоплоскостной реконструкции изображений;

-

– низкая оператор-зависимость метода;

-

– возможность стандартизации исследования;

– возможность визуализации измененных регионарных лимфоузлов и других висцеральных причин лимфатической обструкции (метастазы, лимфомы, лимфоцеле).

Современная МСКТ является практически безопасным методом диагностики, приемлемым для большинства пациентов. Относительными противопоказаниями для КТ-исследования могут быть беременность и непереносимостью контрастных препаратов. Несмотря на

высокую стоимость, присущие МСКТ оптимальное соотношение стоимость/эффективность, высокая клиническая значимость и неинвазивность определяют продолжающееся развитие и распространение метода.

Целью настоящей работы явилось изучение данных компьютерной томографии больных лимфедемой нижних конечностей для определения закономерностей патологических изменений и их структуры в зависимости от формы и стадии заболевания.

Материалы и методы

Обследовано 20 пациентов с лимфедемой нижних конечностей I–III стадий (по классификации Савченко Т.В., Покровского А.В., 2004). Из них 17 женщин и 3 мужчин, в возрасте от 18 до 73 лет (средний возраст – 43 года).

Длительность заболевания составляла от 2 до 48 лет. Двухстороннее поражение конечностей наблюдалось у 8 из них. Первичной лимфедемой страдало 8 больных, вторичной – 12 пациентов (4 с флеболимфедемой, 2 с посттравматической лимфедемой, 2 с лимфедемой на фоне лимфаденита паховых лимфатических узлов, 3 с липолимфедемой и 1 с выраженной двухсторонней лимфедемой после тотальной гистерэктомии с последующей лучевой терапией по поводу рака тела матки). Клинический диагноз первичной лимфедемы был подтвержден методом лимфосцинтиграфии у всех 8 пациентов. 4 больных лечились хирургически (у 2 были выполнены реконструктивные операции на глубоких и перфорантных венах, у 1 пациентки – лимфовенозные анастомозы и в одном случае произведена односторонняя липодер-мофасцэктомия). Результаты хирургического лечения у всех больных не принесли желаемого эффекта, а у 2 пациентов способствовали быстрому прогрессированию заболевания.

МСКТ проводилась на базе рентгенологического отделения отдела лучевой диагностики ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» на современном 64-спиральном компьютерном томографе «PHILIPS BRILLIANCE 64», толщина срезов – 3 мм, позволяющем получать мультиспиральные срезы очень высокого разрешения с очень высокой скоростью, что значительно снижало лучевую нагрузку.

Результаты

Результаты проведенного анализа представлены в таблице.

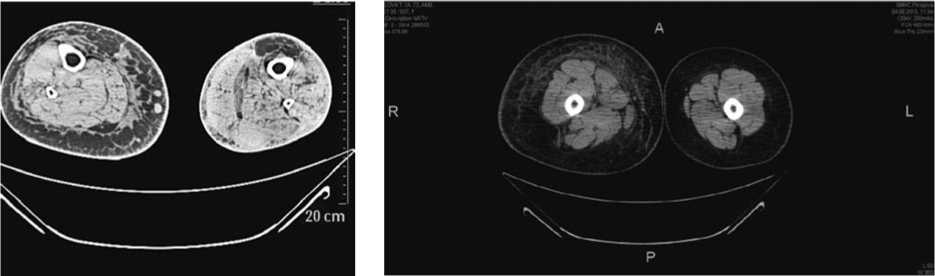

При анализе представленных в таблице данных, во всех случаях у пациентов с лимфедемой (вне зависимости от этиологии) было выявлено утолщение кожи, более выраженное при III стадии (до 4–5 мм). Толщина кожи составила в среднем 3,0 ± 0,36 мм (при норме 1,0 ± 0,10 мм) p < 0,01 (Рис. 1).

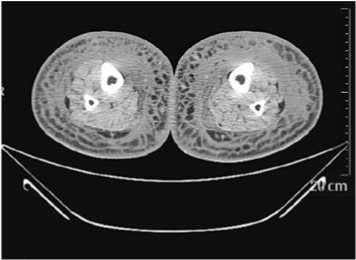

Увеличение толщины подкожного пространства наблюдалось также во всех случаях, более выраженное при III-IV стадиях, в среднем до 26,9 ± 3,2 (p < 0,05). В 13 из 20 случаев отмечались характерные изменения подкожной ткани в виде «сотовой» структуры, образованные

КТ-признаки дифференциальной диагностики лимфедемы

Причем, характерная «сотовая» структура была более выраженной при II–III стадиях заболевания. У больного с III–IV стадией вторичной лимфедемы выявлено резкое усиление плотности (D) подкожных тканей до (минус) –7,0 (–3,0) HU, за счет выраженного фибросклероза подкожно-жировой клетчатки, фасций и перимускулярного ложа (Рис. 3, 4).

Расширения субфасциального пространства у больных лимфедемой не отмечалось. При КТ-анализе субфасциального пространства (в том числе мышечного компонента) не выявлено увеличения или отека скелетных мышц, что совпадает с данными других исследователей, и подтверждает, что при лимфедеме в первую очередь наблюдаются патологические фиброзно-склеротические изменения кожи и подкожной клетчатки.

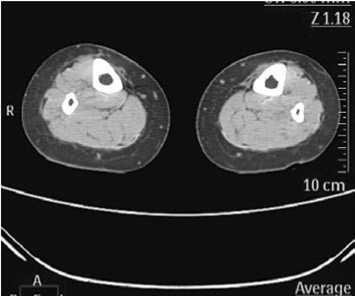

КТ у больных с флеболимфедемой показала расширение подкожного пространства, субфасциального пространства, расширение подкожных вен в исследуемой области и утолщение кожи у всех 3 пациентов, характерное изменение подкожного пространства в виде «сотовой» структуры было выявлено лишь у 1 из 3 пациентов. Плотность подкожного пространства (D), составила –65,1 ±8,4 HU, что соответствует по шкале Хаунсфильда усредненной плотности жира и жидкости с высоким содержанием белка (плотность жидкости от –20 до +25 HU) (Риc. 5).

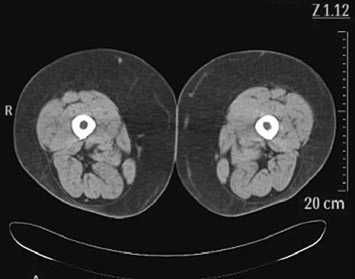

КT при липолимфедеме выявила расширение подкожного пространства, за счет разрастания жировой ткани, но при этом не отмечалось утолщения кожи и

Рис. 1. КТ-изображение Больной первичной лимфедемой нижних конечностей III стадии. Определяется выраженное утолщение кожи, подкожного пространства, «сотовая» структура подкожно-жирового пространства

Рис. 2. КТ-изображение Больной вторичной лимфедемой II стадии. Справа определяется утолщение кожи, подкожного пространства, «сотовая» структура подкожно-жировой клетчатки. Мышечный компонент не изменен

Рис. 3. КТ-изображение больного с III стадией вторичной лимфедемы. Определяется выраженное утолщение кожи, подкожного пространства, выраженный фиброз кожи, подкожно-жировой ткани, фасций

Рис. 4. Фронтальная КТ реконструкция больного с Ш стадией вторичной лимфедемы

Рис. 5. КТ-изображение больной с флеболифе-демой. Кожа не утолщена, увеличено подкожное пространство, отсутствует» сотовая» структура. Определяются расширенные подкожные вены

расширения субфасциального пространства. Плотность подкожного пространства (D), измеренная по шкале Ха-унсфильда, составила –102,2 ± 0,85 HU, что соответствует плотности жировой ткани (–100 HU) и обусловлено разрастанием подкожно-жировой клетчатки (Рис. 6, 7).

Заключение

С помощью МСКТ при лимфедеме возможна четкая, с высокой степенью разрешения, визуализация изменений подкожной жировой клетчатки и соединительнотканных образований в над- и субфасциальных пространствах конечностей. Выраженность КТ симптомов лимфедемы пропорциональна стадии заболевания. Прогрессирование заболевания сопровождается усилением фиброза и склероза кожи, подкожной жировой клетчатки, фасций и перимускулярного ложа. Однако, КТ-признаки лимфедемы не позволяют выявить ее генез. Для определения первичного или вторичного характера заболевания необходимо проведение комплексного обследования с проведением лимфосцинтиграфии и КТ регионарных лимфоузлов и области таза.

Данные МСКТ представляет важную информацию для дифференциальной диагностики классической лимфедемы и различных комбинированных форм хронического лимфатического отека. Изменения подкожного пространства в виде «сотовой» структуры, утолщение кожи за счет ее фибросклероза, выявляемые при классической лимфедеме, не характерны для флеболимфедемы и липолимфедемы, что важно для установления причины лимфатического отека и определения тактики ведения больного.

Метод КТ может также применяться для диагностики обструктивной лимфедемы, демонстрируя наличие или отсутствие изменений в малом тазу, которые могут быть причиной лимфатической обструкции.

Таким образом, метод МСКТ, как относительно доступный и неинвазивный, необходим для дополнительной визуализации анатомо-физиологических изменений

Рис. 6. Фото больной с липолимфедемой

Рис. 7. КТ этой же больной с липолимфедемой. Определяется резкое утолщение подкожножирового пространства за счет разрастания жировой ткани. Утолщения кожи не определяется. «Сотовая» структура подкожного пространства отсутствует

при лимфедеме для установления более точного клинического диагноза (с определением формы и стадии) и определения дальнейшей тактики комплексного лечения.

Список литературы Мультиспиральная компьютерная томография в диагностике лимфедемы нижних конечностей

- Жданова О.А. Магнитно-резонанснотомографическая диагностика лимфедемы нижних конечностей./Автореф. дис..канд.мед.наук. М., 1996. -25 с.

- Кармазановский Г.Г. Компьютерная томография -перспективы развития в третьем тысячелетии.//Медицинская визуализация, апрель-июнь 1998. -С. 24-26.

- Кармазановский Г.Г., Савченко Т.В. Компьютерно-томографическая симптоматика лимфедемы нижних конечностей.//Вестник рентгенологии и радиологии. -1991, № 6. -С. 42-50.

- Кармазановский Г.Г., Савченко Т.В. Оценка результатов хирургического лечения лимфедемы по данным компьютерной томографии.//Хирургия. -1996, № 2. -С. 71-73.

- Поташов Л.В., Бубнова Н.А. и др. Хирургическая лимфология. СПб: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2000. -С. 7-75.

- Фионик О.В., Семенов А.Ю., Бубнова Н.А., Петров С.В. Патогенетические принципы диагностики и лечения лимфедемы нижних конечностей.//Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер.11, 2006, вып. 3. -С. 68-72.

- Charles L. Witte, Marlys H. Witte, Evan C. Unger et all. Advances in Imaging of lymph Flow Disorders.//Radiographics, 20, 1697-1719. November 2000.

- E.D. Monnin-Ddelhom, B.P. Gallix,C.Achard et all. High resolution unenhanced computed tomography in patients with swollen legs. Lymphology 35 (2002) 121-128.

- Zonneveld F.W. Современное состояние и будущее компьютерной томографии.//Медицинская визуализация, январь-март 1999. -С. 44-56.

- Hadjis N.S., Carr D.H., Banks Linda at all. The Role of CT in the Diagnosis of Primary Lymphedema of the lower Limb. AJR Am J Roentgenol.1985; 144: 361-364.

- Robert J. Damsrta. Diagnostic and therapeutical aspects of lymphedema./Rabe Medical Publishing, Bonn, Germany. -2010. -Р. 34-44.

- The Diagnosis and Treatment of Peripheral Lymphedema. 2009 Consensus Document of the International Society of Lymphology. Lymphology 42(2009).

- The Diagnosis and Treatment of Secondary Lymphedema. Technology Assessment report by Department of Health and Human Services of USA, 28 May, 2010.

- World Health Report 2002: Reducing Risk and Promoting Healthy Life. World Health Organization, Geneva, Switzerland.