Мумифицированное погребение из скального могильника Джалан-Кол I в верховьях Кубани

Автор: Чагаров О. С., Галеев Р. М., Добровольская М. В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественнонаучные методы в археологических исследованиях

Статья в выпуске: 265, 2021 года.

Бесплатный доступ

Скальные погребения Северного Кавказа образуют особую категорию памятников эпохи средневековья. Они имеют длительную историю изучения. Однако большинство проблем, связанных с их хронологической и культурной атрибутикой, остаются дискуссионными. В статье рассматривается погребение мумифицированного индивида из скального могильника Джалан-Кол I, исследованное методами компьютерной томографии с целью реконструкции особенностей погребального обряда и постановки вопроса о причинах, способствовавших естественной мумификации.

Джалан-кол, северный кавказ, скальные могильники, мумифицированные погребения, компьютерная томография, погребальный обряд

Короткий адрес: https://sciup.org/143178360

IDR: 143178360 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.265.325-341

Текст научной статьи Мумифицированное погребение из скального могильника Джалан-Кол I в верховьях Кубани

Скальные могильники Северного Кавказа образуют особую категорию памятников эпохи средневековья и имеют долгую историю изучения ( Минаева , 1971. С. 73–112; Алексеева , 1992; Савченко , 1999; Савенко , 2015). Микроклиматические условия скальных погребений в ряде случаев способствовали исключительной сохранности органических материалов, что позволило провести многочисленные исследования текстиля, изделий из дерева, рога, слоновой кости ( Савченко , 1999; Иерусалимская , 2012. С. 349–351). Благодаря этим условиям происходила и естественная мумификация погребенных. Однако палеоантропологические материалы из скальных погребений до сих пор изучались классическими методами, и эти исследования были обращены к вопросам этногенеза ( Дебец , 1948. С. 272–276; Алексеев , 1974. С. 184; Герасимова , 1986; 2018; Герасимова и др. , 2018).

Историю археологических исследований скальных могильников Северного Кавказа принято отсчитывать с 1886 г. с публикации М. М. Ковалевским http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.265.325-341

и И. И. Иванюковым материалов могильника Хасаут в научно-популярном очерке «У подошвы Эльбруса» в журнале «Вестник Европы» ( Рунич , 1971. С. 173; Иерусалимская , 1967. С. 56; Коробов , 2004. С. 83; Ковалевская , 1984. С. 169). За прошедшие более чем 130 лет на Северном Кавказе обнаружено свыше 70 скальных могильников, преобладающая часть которых приходится на территорию Карачаево-Черкесской Республики ( Ковалевская , 2005. С. 167).

Скальные могильники по особенностям погребальных сооружений могут быть разделены на несколько типов ( Ковалевская , 1984. С. 173; Демаков , 1990. С. 38; Коробов , 2004. С. 83). В предгорной зоне преобладают скальные погребения камерного типа – скальные катакомбы, в горной зоне распространены погребения (второго типа) в гротах, скальных нишах (как искусственного, так и природного происхождения), а также в каменных гробницах под скальными навесами ( Ковалевска я, 1984. С. 173; Демаков , 1990. С. 38). В свою очередь погребения в гротах, нишах и гробницах под скальными навесами представлены несколькими вариантами ( Савченко , 1999. С. 126–129; Иерусалимская , 2012. С. 33–38). Также отмечается, что вариативность погребальных сооружений скальных могильников зависит от геоморфологических особенностей скальных обнажений, на которых они устроены ( Рунич , 1971. С. 176; Демаков , 1990. С. 39; Коробов , 2004. С. 86). При этом ряд исследователей предполагают, что различия в конструктивных особенностях скальных погребений могут быть связаны не только с геоморфологией предгорно-горных районов, но также и с этнокультурными отличиями раннесредневековых групп населения, оставивших данную категорию погребальных памятников ( Ковалевская , 1984. С. 173, 174; Демаков , 1990. С. 39, 40).

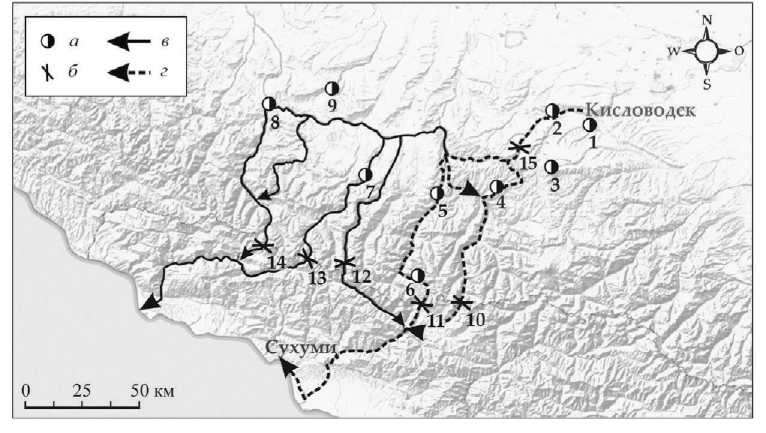

Если нанести на карту скальные могильники второго типа, формируется своего рода линия на удалении от Главного Кавказского хребта примерно в 40– 50 км (рис. 1). Приуроченность скальных могильников второго типа к ущельям, ведущим к перевалам Главного Кавказского хребта, по которым следовали тропы Северокавказского Шелкового пути, исследователями показано довольно убедительно ( Иерусалимская , 1967; Каминская , 1988; Демаков, Орфинская , 2001). Расположение скальных могильников второго типа на расстоянии примерного дневного перехода торгового каравана от перевалов, ведущих в Закавказье, видимо, действительно свидетельствует, что они связаны с гарнизонами и населением опорных пунктов, своего рода караван-сараев, охранявших торговые дороги и предоставлявших различные услуги купеческим караванам ( Демаков , 1990). В связи с вопросом о торговых путях в Верхнем Прикубанье большой интерес представляют сведения византийского дипломата и историка VI в. Менандра Протектора о посольстве византийцев в Тюркский каганат (Византийские историки…, 1860). Особенно интересны сведения Менандра в части повествования о возвращении посольства обратно в Византию. Согласно Менандру Протектору, Земарх, оказавшись со своими спутниками в земле неких угуров – вассалов ябгу-кагана, был ими предупрежден о том, «что в лесистых местах, около реки Кофин, засели четыре тысячи персов и поджидают римлян, чтобы взять их в плен, как скоро те пойдут мимо них» (Там же. С. 382, 383). В ходе дальнейшего повествования местность, где засели в засаде персы, уточняется. «Достигнув Алании, римляне хотели представиться Сародию, владетелю этой страны,

Рис. 1. Перевалы и карта распространения скальных могильников II типа VIII–IX вв. в Верхнем Прикубанье

Скальные могильники II типа : 1 – Мосейкин мыс; 2 – Джагинский I; 3 – Хасаут; 4 – Джалан-Кол I; 5 – Сентинская гора; 6 – Гоначхир; 7 – Подорванная балка; 8 – Мощевая балка; 9 – Гамовское ущелье

Перевалы : 10 – Нахарский; 11 – Клухорский; 12 – Марухский; 13 – Наурский; 14 – Сан-чарский; 15 – Гум-Баши

Условные обозначения: а – скальные могильники II типа; б – перевалы; в – ответвления Даринской дороги; г – ответвления Миндимиянской дороги вместе с провожавшими их турками. Сародий принял дружелюбно Зимарха и людей его, но объявил, что туркские посланники допущены будут к нему не иначе как по сложении оружия. Это подало повод к спорам, продолжавшимся три дня. Зимарх был посредником между спорящими. Наконец турки, сложив оружие, как требовал Сародий, были к нему допущены. Князь аланский предупредил Зимарха, чтобы он не ехал по дороге Миндимиянов, потому что близ Суании находились в засаде персы. Он советовал римлянам возвратиться домой по дороге, называемой Даринской. Зимарх, узнав об этом, послал по дороге Миндимиян-ской десять человек носильщиков с шелком, чтобы обмануть персов и заставить их думать, что шелк послан наперед и что на другой день явится он и сам. Носильщики пустились в путь, а Зимарх, оставив слева дорогу Миндимиянскую, на которую, полагал он, персы сделают нападение, поехал по дороге Дарин-ской и прибыл в Апсилию» (Византийские историки…, 1860). Итак, из данного источника мы узнаем, что в раннем Средневековье в Верхнем Прикубанье были известны две дороги, ведущие в Закавказье, при этом если локализация дороги, называемой Даринской, может иметь несколько вариантов (Каминская, 1988. С. 203), то прохождение так называемой Миндимиянской дороги по Кубанскому ущелью более чем вероятно, на что прямо указывает вышеприведенный источник «…около реки Кофин… близ Суании» (Византийские историки…, 1860. С. 382, 383). При этом если маршрут Миндимиянской дороги ранее исследователями строился следующим образом: Кисловодская котловина – перевал Гум-Баши – устье р. Мара – ущелье р. Кубань – ущелье р. Махар – перевал Чипер и/или Гон-дарай (Ковалевская, 2005. С. 107), то обнаружение скального могильника Джалан-Кол I позволяет предложить следующий вариант маршрута: Кисловодская котловина – перевал Гум-Баши – плато Оба-Сырты – урочище Джалан-Кол – ущелье р. Кубань – ущелье р. Махар – перевал Нахар. Если нанести на карту эти два маршрута, территория от развилки до схождения образует участок подтрапециевидной формы, основаниями ориентированный в меридиональном направлении и расположенный так, что отрезок маршрута «перевал Гум-Баши – урочище Джалан-Кол» является восточной боковой стороной трапеции (рис. 1). Это наглядно показывает преимущество данного маршрута, так как он более чем в два раза короче маршрута по ущелью р. Кубань. Кроме того, кажется бессмысленным длительный и крутой спуск с перевала Гум-Баши в ущелье Кубани, а затем подъем вверх по течению р. Кубань (рис. 1).

Нерешенным остается вопрос этнической принадлежности скальных могильников. Предположенная в довольно категоричной форме Т. М. Минаевой аланская принадлежность всех без исключения типов скальных могильников ( Минаева , 1971. С. 112) представляется следствием недостаточной изученности данной категории памятников ( Рунич , 1971; Ковалевская , 1984. С. 173). По мнению же большей части исследователей, группы раннесредневекового населения, оставившие скальные могильники, могли быть полиэтничными ( Рунич , 1971. С. 178; Ковалевская , 1984. С. 173, 174; Демаков , 1990; Кузнецов , 1997. С. 160). Несмотря на довольно длительную историю изучения скальных могильников, для более определенных выводов в плане обозначения этнических особенностей носителей связанного со скалами обряда погребения на настоящий момент нет достаточных данных ( Коробов , 2004. С. 92).

Богатая история изучения скальных могильников контрастирует с уровнем исследованности останков людей со следами естественной мумификации. Как известно, изучение мумифицированных останков значительно расширяет возможности получения информации о погребальном обряде и его носителях. Поэтому изучение таких останков, как правило, становится основой для изучения жизни как исторических персон, так и безымянных археологических индивидов ( Молодин и др ., 2000; Kutsсhera, Rom , 2000).

Наша работа посвящена исследованию мумифицированных останков из скального погребения Джалан-Кол I с целью извлечения/получения базовой палеоантропологической информации из данных компьютерной томографии – комплектности и сохранности объекта, половозрастных характеристик, сведений о состоянии здоровья, особенностях обращения с телом умершего и процесса естественной мумификации в условиях скального погребения.

Материал

В 2018 г. силами Верхнекубанского отряда ИА РАН был обнаружен и исследован ранее неизвестный скальный могильник в верховьях Кубани, названный Джалан-Кол I ( Чагаров и др. , 2020), который может быть отнесен ко второму типу скальных погребений, согласно типологии, предложенной А. А. Демаковым ( Демаков , 1990. С. 39). О наличии скальных могильников непосредственно в бассейне верхнего течения Кубани в археологической литературе точных сведений нет, за исключением сообщения Я. А. Федорова и У. Ю. Эльканова об обнаружении в урочище Джалан-Кол вблизи зимней кошары погребения в деревянной колоде, укрытого в пещере, без четкого обозначения места объекта ( Федоров, Эльканов , 1979. С. 72). Из данной публикации также следует, что мумия принадлежала подростку с искусственной деформацией черепа (Там же).

Могильник Джалан-Кол I находится на правом берегу р. Кубань в ущелье реки Джалан-Кол. Географически это место является восточной частью Северо-Западного Кавказа, в административном отношении – территорией Карачаевского района Карачаево-Черкесской Республики. Могильник представляет собой выход юрского песчаника с включениями пород (барит, доломит) на гребне хребта между ущельями рек Аман-Кол и Джалан-Кол. Длина скалы – около 200–250 м, направление с юго-востока на северо-запад. Северо-восточный склон хребта покрыт смешанным лесом, юго-восточные отроги его плавно переходят в открытое плато Оба-Сырты (рис. 2). С юго-запада в месте выхода песчаника в средней части скалы находится небольшой грот, площадью около 15–20 кв. м, с обрушенным потолком в виде большого обломка скалы, который занимает более ⅔ площади грота. Объем обломка около 20 м3, что не позволяло его убрать из раскопа и исключило возможность исследовать всю площадь памятника (рис. 2; 3). Внутри грота на скальной поверхности располагалось не менее шести гробниц из каменных блоков (размеры – 1,0–1,5 × 2,0–2,5 м) с полностью разрушенными погребениями. В северо-западной части грота, в пространстве между упавшей частью скалы и коренной скалой, вперемешку с камнями различных размеров были обнаружены мумифицированные человеческие останки, фрагменты деревянных колод, бересты и одежды (рис. 3). Наличие фрагментов деревянных колод свидетельствует, что часть погребений были совершены в них. По словам местных жителей Ю. Д. Урусова и Б. К. Алботова, наблюдавших памятник до обвала потолка в конце XX в., погребенные находились в деревянных колодах, а один из них имел «сидячую позу».

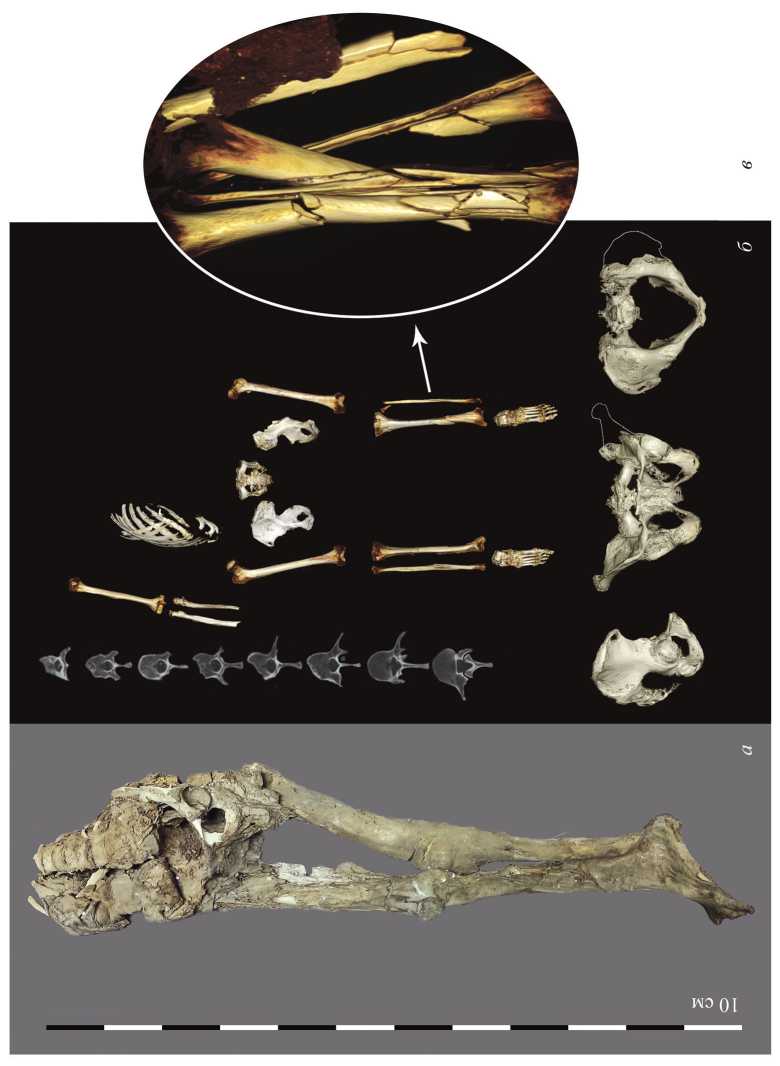

Мумия сохранилась фрагментарно, вся верхняя часть тела была разрушена вследствие падения камня. Поперечная плоскость разрушения проходит на уровне десятого позвонка (Т10). Правая нога мумии сохранила правильное анатомическое сочленение с тазом, а левая, сохранив свою анатомическую целостность, – изолирована и расположена под правой ногой. От верхней части тела остались только кости правой части грудной клетки, а также длинные кости правой руки: плечевая кость без мягких тканей, а предплечье – с мумифицированными тканями и разрушенными дистальными эпифизами. Поверхность мумифицированной кожи сохранилась неравномерно. Значительные разрушения кожного покрова наблюдаются в районе брюшной полости и на задней и передней поверхности

Рис. 2. Могильник Джалан-Кол I. Вид с запада

Рис. 3. Могильник Джалан-Кол I. Вид с юго-запада

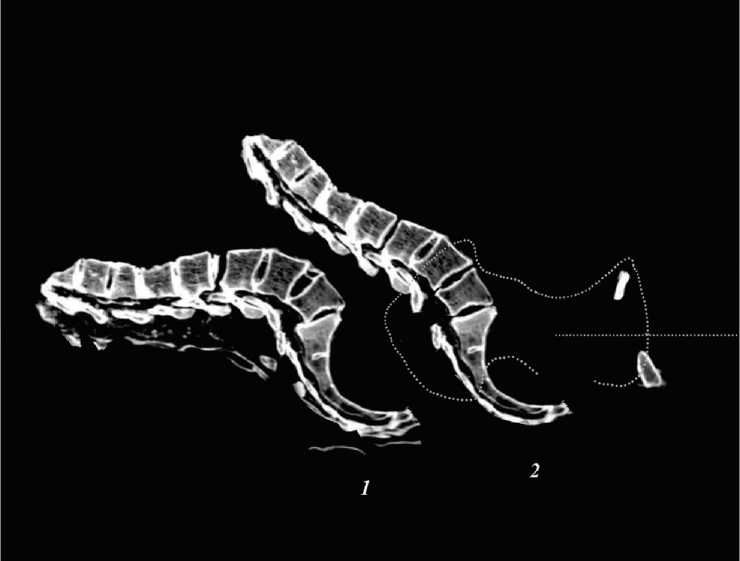

Рис. 4. Могильник Джалан-Кол I.

Рентгенограмма позвоночного столба мумифицированного погребения

1 – положение при обнаружении; 2 – исходное положение при погребении бедер. Визуально не обнаруживается никаких дефектов кожи, которые можно было бы однозначно идентифицировать как порезы или проколы.

Обращает на себя внимание положение тазовых костей к плоскости, условно составляющей горизонталь положения тела (рис. 4). Такое положение соответствует позе «сидя», а не «лежа». Таким образом, устные свидетельства местного жителя находят подтверждение.

Методы

Мумифицированные останки взрослого человека представлены только неполным посткраниальным скелетом, так как голова и часть грудной клетки полностью уничтожены рухнувшей глыбой. Осмотр останков позволяет оценить половозрастную принадлежность. Это женщина старше 40 лет. Определение пола индивида сложности не составляет, а возраст оценивается на основании состояния суставных поверхностей костей ног.

Стандартным методом исследования мумифицированных останков является компьютерная томография, позволяющая неинвазивным способом получить данные о внутренних структурах мумии (Багашов и др., 2017; Яцишина и др., 2019). Большую роль в таких исследованиях играет соблюдение определенных протоколов сканирования, реконструкции данных, а также разрешающая способность томографа. Основной задачей при томографическом исследовании данной мумии было получение ориентировочных данных о ее сохранности и комплектности, а также планирование дальнейших рентгенологических исследований.

Сканирование было выполнено на томографе класса МСКТ Revolution ACT. В общей сложности было произведено 4 сканирования, два из которых были тестовыми и позволяли определить нужный протокол, комбинируя мягкое и жесткое рентгеновские излучения, ориентируясь на визуализацию скелета и поверхность мумифицированной кожи. Основные параметры протокола сканирования представлены в табл. 1.

Таблица 1. Основные параметры протокола сканирования

|

Ток, мАс |

Напряжение, кВ |

Толщина среза, мм (slice thickness) |

Количество изображений, шт. |

Питч, с |

|

125 |

120 |

1,25 |

2043 |

0,93 |

|

50 |

120 |

1,25 |

2043 |

0,93 |

В современных исследованиях, как правило, используются более точные аппараты, позволяющие получать изображения с толщиной среза от 0,6 мм, в данном же исследовании для предварительного изучения вполне достаточно среза в 1,25 мм.

Ввиду плохой сохранности мумии, из-за опасений ее дальнейшего разрушения при транспортировке и сканировании, был изготовлен специальный ящик, позволяющий производить сканирование, не снимая мумию с деревянного армирующего основания.

Результаты

Предварительные результаты КТ. На томограммах не наблюдается каких-либо следов характерных изменений, связанных с использованием бальзамирующих составов, в виде повышенной «минерализации», типичных для древнеегипетских мумий. Весь жировой слой деградировал. Не наблюдается и следов т. н. жировоска.

Удивляет сохранность мумифицированной мышечной ткани. Вследствие, вероятно, тафономических процессов мышцы дегидрировались и, утратив свой объем, представлены в виде нитевидных структур, соответствующих изначальной мышечной системе. При этом в местах прикрепления к костям сухожилия имеют необычно высокую плотность (минерализацию) (до +200HU).

Кости скелета хорошей сохранности и хорошо визуализируются во всех режимах отображения КТ-данных. Известные трудности в сегментации возникли только с костями таза и эпифизами длинных костей, так как плотность костной ткани в этих местах невысокая и схожа с окружающими мумифицированными тканями.

Диафизы костей обеих голеней раздроблены и представлены фрагментами разной размерности. Судя по характеру разломов, представляющих правильные геометрические линии значительной протяженности, вероятно, все они посмертного происхождения. Разрушена также и верхняя часть левой подвздошной кости.

Половозрастные определения. Определение пола на мумифицированных останках при сохранении первичных половых признаков не является проблемой. Пол погребенного индивида – женский. Но следует отметить, что некоторые морфологические и морфометрические признаки с точки зрения физической антропологии скелета являются мужскими. К характеристикам «мужского типа» можно отнести угол лобковых костей и тазовую вырезку. Рассматриваемый случай важен, поскольку демонстрирует вариативность морфологических признаков, которые рассматриваются как одни из самых надежных в диагностике пола. Это еще одно напоминание о вероятностном характере определения пола морфологическими методами на неполных скелетах (не по всему комплексу признаков).

В определении возраста мы были сильно ограничены комплектностью мумии. Из множества методов определения возраста нам были доступны только методы оценки возраста по костям таза ( Lovejoy et al. , 1985) и бедренной кости с определенными ограничениями в их приложении к КТ-данным ( Telmon et al. , 2005; Lotterling et al. , 2013; Hall et al ., 2019).

В качестве дополнительного признака, характеризующего биологический возраст индивида, можно назвать присутствие остеофитов на поясничных позвонках (3, 4 и 1, 2), что соответствует возрасту старше 40 лет.

После сегментации необходимых анатомических структур костей таза, для оценки/описания морфологии лобкового симфиза в 3D-визуализацию КТ данных подгружались референсные 3D-модели, минимизируя тем самым искажение визуального восприятия (рендера), размещая определяемые и эталонный образцы в едином пространстве визуализации.

Таким образом, учитывая оценки возраста по костям таза и дегенеративные процессы, а также погрешность в применении методов оценки возраста к радиологическим данным, биологический возраст погребенной можно определить в широком возрастном интервале 40–50 лет. Вероятно, биологический возраст можно будет уточнить, используя другие методы.

Остеометрические измерения. Для реконструкции роста погребенной были проведены необходимые измерения трубчатых костей конечностей по КТ-изображениям. Для этого выполнена процедура сегментации бедренных и большеберцовых костей скелета из КТ-данных. Определенные трудности при сегментации возникли из-за высокой разницы между плотностью эпифизов и диафизов костей (в среднем 900HU) (рис. 4), что исключило возможность автоматических методов сегментации. Поэтому сегментация проводилась на двух-трех уровнях отображения данных с сочетанием использования инструментов – полигонального вырезания и метода «сегментации водоразделов». Полученные в результате виртуальные модели костей при необходимости реставрировались из фрагментов (большеберцовые кости) и измерялись, имитируя при этом ручные (традиционные) остео- метрические измерения. Отметим, что при изучении индивидуальных случаев вполне допустимо получать линейные размеры напрямую из КТ-данных, опуская процедуру виртуального расположения кости в нужной плоскости, и в таком случае получать линейные размеры в приближенных проекциях.

Размеры, полученные при работе с созданными изображениями, обобщены в табл. 2. Обращает на себя внимание значительная длина плечевой кости по сравнению с длинами сегментов ноги. При определении длины тела с использованием формул Троттер, Глезер для европеоидов ( Алексеев , 1966. С. 123), мы получаем достаточно различающиеся величины в зависимости от того, на основании длины какого сегмента рассчитывается длина тела. Если мы используем наибольшую длину плечевой кости, то длина тела индивида составляет около 166 см, если основываемся на продольных размерах сегментов ноги, то получаем величину около 158–159 см. Очевидно, что пропорции сегментов конечностей могут быть охарактеризованы как «относительно длинное плечо». Кости предплечья повреждены, поэтому продольные размеры лучевой и локтевой костей отсутствуют. Подобные пропорции не характерны для степного населения и жителей среднегорья ( Медникова , 1995. С. 87–90). Так как наибольший вклад в формирование длины тела вносит бедренная кость, мы основываемся в окончательном мнении о длине тела именно по этому сегменту. К тому же результаты расчетов по бедру и голени в целом очень близки. Столь разительно отличная от ожидаемой длина плечевой кости могла бы свидетельствовать о ее принадлежности другому индивиду, но в процессе исследования было проведено виртуальное совмещение костей в локтевом суставе, которое не оставило сомнений в том, что плечо принадлежит изучаемому индивиду.

Таблица 2. Измерения некоторых длинных костей

|

Номер, размер (по: Алексеев , 1966) |

Величина, мм |

|

Плечевая кость, правая |

|

|

1. Наибольшая длина |

322 |

|

2. Физиологическая длина |

317 |

|

3. Ширина верхнего эпифиза |

49 |

|

4. Ширина нижнего эпифиза |

52 |

|

5. Наибольший диаметр середины диафиза |

21 |

|

6. Наименьший диаметр середины диафиза |

16 |

|

7. Наименьшая окружность диафиза |

56 |

|

7а. Окружность середины диафиза. |

64 |

|

Бедренная кость, правая |

|

|

1. Наибольшая длина |

424 |

|

2. Физиологическая длина |

420 |

|

6. Сагиттальный диаметр середины диафиза |

26 |

|

8. Окружность середины диафиза |

84 |

|

Правая большеберцовая кость |

|

|

1а. Наибольшая длина |

335 |

Рис. 5. Могильник Джалан-Кол I. Комплектность мумифицированного индивида

Отдельной задачей исследования являлось установление изначального положения тела мумии. Как описывалось выше, правый тазобедренный сустав сохранил свою анатомическую целостность, и соотношение плоскости таза и бедренной кости соответствует положению тела «полусидя». На изображении хорошо видно, что имеют место два смещения в поясничной области. Оба смещения носят посмертный характер (рис. 4). Вероятно, сидячую позу пытались придать после того, как мягкие ткани (связки, мышцы) частично утратили эластичность, поэтому произошло изменение в положении тазобедренного сустава, а также разломился только позвоночный столб. Вследствие тафономических процессов верхняя часть тела, не имея основания опоры со стороны спины, опрокинулась назад, что повлекло разрывы между позвонками.

Обсуждение

Проведение КТ позволило выявить такую важную особенность, как значительные различия в плотности костной ткани диафизов и эпифизов, а также относительно высокую плотность сохранившейся (мумифицированной) соединительной (сухожилий) и мышечной ткани (рис. 5). Мы можем рассматривать два аспекта этих проявлений: патологический и тафономический. Снижение плотности эпифизарных отделов может отметить разряжения костной ткани в телах позвонков, что к тому же соответствует картине остеопороза. Итак, есть два эпизода, указывающие на развитие остеопороза. Пол и возраст индивида (40–50 лет) также позволяют говорить о высокой вероятности этого явления.

Скальная основа могильника представлена породами, содержащими карбонаты кальция, которые частично растворимы в воде. В ситуации постоянной влажности грота или скального навеса можно представить, что происходила постепенная импрегнация карбонатными соединениями как мягких тканей, так и костных структур. Однако эта гипотеза в настоящее время еще не может быть доказательно обсуждена. Очевидно одно: специфические условия скального могильника способствуют естественной мумификации тел погребенных и подавляют деятельность гнилостных бактерий. Вероятно, к этим факторам следует отнести более низкую температуру, циркуляцию воздуха и постоянную влажность. Как правило, естественная мумификация ассоциируется с обстоятельствами низкой температуры и низкой влажности. Однако в данном случае окружающая среда характеризуется умеренной и повышенной влажностью, способствующей росту леса и прекрасных пастбищ. Таким образом, представляется, что присутствует дополнительный фактор, обеспечивающий естественную мумификацию. Предположительно – это минеральные растворы из скальных поверхностей, подпитывающие мягкие ткани погребенных и предметы сопроводительного инвентаря из органических материалов.

Итак, при изучении останков естественной мумификации в условиях скальных могильников следует проводить дифференциальную диагностику патологических и тафономических причин, которые могут приводить к сходным изменениям плотности костной, соединительной и мышечной ткани.

Заключение

В результате проведения КТ у нас появилась возможность оценить, когда именно было потревожено тело погребенной. Вероятно, это связано с ограблением захоронения. Напомним, что «за исключением одного, двух случаев, нельзя судить о положении костяка, о составе и размещении погребального инвентаря при нем» ( Минаева , 1971. С. 113, 114), поскольку абсолютное большинство скальных могильников разграблены ( Рунич , 1971. С. 167, 168; Минаева , 1971. С. 111, 112). В этом плане могильник Джалан-Кол I входит в число тех самых «одного, двух случаев», где сохранность в той или иной степени позволяет реконструировать некоторые особенности погребального обряда. На данном этапе исследования мумифицированного погребения из могильника Джалан-Кол I полученные данные выявили такие отличительные черты погребального обряда, как:

Изначальная поза погребенной – лежа на спине. Через некоторое время, когда гибкость мягких тканей была утрачена частично, тело было подвергнуто перемещению, в результате чего ему было придано положение «полусидя». Это положение оставалось неизменным до обрушения потолка грота. Поэтому у нас есть основание считать, что грабители проникли в могильник через непродолжительное время после похорон, в течение которого еще не успела произойти окончательная мумификация погребенной. Они открыли крышку колоды, переместили тело для удобства снятия ценных вещей и оставили его в потревоженном положении «сидя», в котором мумифицированное тело и осталось.

Высокая радиологическая плотность мумифицированных тканей может являться особенностью естественной мумификации и быть связанной с микроклиматом грота; но не исключена и палеопатологическая составляющая.

Список литературы Мумифицированное погребение из скального могильника Джалан-Кол I в верховьях Кубани

- Алексеев В. П., 1966. Остеометрия: методика антропологических исследований. М.: Наука. 249 с.

- Алексеев В. П., 1974. Происхождение народов Кавказа. Краниологическое исследование. М.: Наука, 320 с.

- Алексеева Е. П., 1992. Археологические памятники Карачаево-Черкесии. М.: Наука. 216 с.

- Багашев А. Н., Ражев Д. И., Пошехонова О. Е., Слепченко С. М., Алексеева Е. А., 2017. Результаты антропологического изучения мумифицированных останков из могильника Зеленый Яр в Нижнем Приобье // АЭАЕ. Т. 45. № 1. С. 135–145.

- Византийские историки: Дексипп, Эвнапий, Олимпиодор, Малх, Петр Патриций, Менандр, Кандид, Ноннос и Феофан Византиец / Пер. с греч. С. Ю. Дестуниса; примеч. Г. С. Дестуниса иждивением Духовного Ведомства. CПб.: Тип. Л. Демиса, 1860. С. 370–383.

- Герасимова М. М., 1986. Краниология могильника Мощевая Балка // Археологические открытия на новостройках. Вып. I. М.: Наука. С. 204–213.

- Герасимова М. М., 2018. Городское население Западной Алании в VIII–IX вв. н. э. (по краниологии могильника Мощевая Балка) // Вестник антропологии. № 3 (43). С. 95–111.

- Герасимова М. М., Фризен С. В., Васильев С. В., 2018. Краниологические материалы из средневековых могильников Краснодарского края // ВААЭ. № 4 (43). С. 108–119.

- Дебец Г.Ф., 1948. Палеоантропология СССР. М.; Л.: АН СССР. 389 с. (Труды Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Новая серия; т. IV.)

- Демаков А. А., 1990. К вопросу об этнической принадлежности скальных захоронений // Вопросы древней и средневековой археологии Карачаево-Черкесии / Отв. ред. Е. П. Алексеева. Черкесск: Карачаево-Черкесский НИИ. С. 36–48.

- Демаков А. А., Орфинская О. В., 2001. Об одном типе каменных статуй Верхнего Прикубанья // Культуры евразийских степей второй половины I тысячелетия н. э. (из истории костюма). Т. I / Ред. Д. А. Сташенков и др. Самара: Самарский обл. ист.-краевед. музей. С. 123–134.

- Иерусалимская А. А., 1967. О Северокавказском «шелковом пути» в раннем Средневековье // СА. № 2. С. 35–79.

- Иерусалимская А. А., 2012. Мощевая Балка. Необычный археологический памятник на северокавказском шелковом пути. СПб.: ГЭ. 382 с.

- Каминская И. В., 1988. Лабинские варианты торговых дорог Северо-Западного Кавказа // Византийский временник. Т. 49. С. 201–204.

- Ковалевская В. Б., 1984. Кавказ и аланы. М.: Наука. 192 с.

- Ковалевская В. Б., 2005. Кавказ – скифы, сарматы, аланы I тыс. до н. э. – I тыс. н. э. М.; Пущино: Пущинский научный центр РАН. 398 с.

- Коробов Д. С., 2004. К вопросу о скальных захоронениях Кисловодской котловины // Проблемы древней истории и культуры Северного Кавказа / Ред.-сост.: Р. М. Мунчаев, С. Н. Кореневский. М.: Гриф и К. С. 83–99.

- Кузнецов В. А., 1997. Иранизация и тюркизация Центральнокавказского субрегиона // Памятники предскифского и скифского времени на юге Восточной Европы / Отв. ред.: Р. М. Мунчаев, В. С. Ольховский. М.: ИА РАН. С. 153–177. (Материалы и исследования по археологии России; № 1.)

- Медникова М. Б., 1995. Древние скотоводы Южной Сибири: Палеоэкологическая реконструкция по данным антропологии. М.: ИА РАН. 216 с.

- Минаева Т. М., 1971. К истории алан Верхнего Прикубанья по археологическим данным. Ставрополь: Ставропольское кн. изд-во. 247 с.

- Молодин В. И., Полосьмак Н. В., Чикишева Т. А., 2000. Феномен алтайских мумий. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. 320 с.

- Рунич А. П., 1971. Скальные захоронения в окрестностях Кисловодска // СА. № 2. С. 167–178.

- Савенко С. Н., 2015. Из истории исследования раннесредневековых скальных погребений в бассейнах рек Кумы, Малки и Баксана (к 130-летию начала изучения данной категории памятников в регионе) // Вестник Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований. № 1 (24). С. 37–50.

- Савченко Е. И., 1999. Мощевая Балка – узловой пункт Великого Шелкового пути на Северном Кавказе // РА. № 1. С. 125–141.

- Федоров Я. А., Эльканов У. Ю., 1979. Раннесредневековые памятники Верхнего Прикубанья // Археология и этнография Карачаево-Черкесии / Отв. ред. Я. А. Федоров. Черкесск; Ставрополь: Краевая типография. С. 68–73.

- Чагаров О. С., Айбазов А. Ю., Джылкиев Ш. Х., 2020. Новый скальный могильник эпохи раннего средневековья в верховьях Кубани // АО 2018 г. М.: ИА РАН. С. 321–323.

- Яцишина Е. Б., Васильев С. В., Боруцкая С. Б., Никитин А. С., Никитин С. А., Галеев Р. М., Карташов С. И., Ушаков В. Л., Васильева О. А., Дюжева О. П., Новиков М. М., Чичаев И. А., 2019. Комплексное исследование египетских мумий из коллекции Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (методические аспекты) // АЭАЕ. Т. 47. № 3. С. 136–144.

- Hall F., Forbes S., Rowbotham S., & Blau S., 2019. Using PMCT of Individuals of Known Age to Test the Suchey – Brooks Method of Aging in Victoria, Australia // Journal of Forensic Sciences. Vol. 64. № 6. P. 1782–1787.

- Kutsсhera W., Rom W., 2000. Ötzi, the prehistoric Iceman // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. Vol. 164–165. P. 12–22.

- Lottering N., MacGregor D. M., Meredith M., Alston C. L., Gregory L. S., 2013. Evaluation of the Suchey-Brooks method of age estimation in an Australian subpopulation using computed tomography of the pubic symphyseal surface // American Journal of Physical Anthropology. Vol. 150. Iss. 3. P. 386–399.

- Lovejoy C. O., Meindl R. S., Pryzbeck T. R., Mensforth R. P., 1985. Chronological metamorphosis of the auricular surface of the ilium: a new method for the determination of adult skeletal age at death // American Journal of Physical Anthropology. Vol. 68. Iss. 1. P. 15–28.

- Telmon N., Gaston A., Chemla P., Blanc A., Joffre F., Rouge D., 2005. Application of the Suchey-Brooks method to three-dimensional imaging of the pubic symphysis // Journal of Forensic Sciences. Vol. 50. Iss. 3. P. 507–512.