Мурома на археологической карте России: исследования прошлого и современная ситуация

Автор: Зеленцова О. В., Холошин П. Р.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественнонаучные методы в археологических исследованиях

Статья в выпуске: 267, 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу нового свода археологических памятников Муромского Поочья второй половины I - начала II тыс. н. э., который позволяет уточнить ареал и систему расселения муромы, а также наметить пути начального освоения этой территории древнерусским населением. Наиболее освоенным муромой было левобережье Оки, где большая плотность памятников фиксируется в районе Кремлевской горы в территории современного Мурома и в окрестностях с. Чаадаево. Муромские памятники располагались в 20-километровом радиусе от Кремлевской горы - на притоках первого-второго порядка со средне - и слабоподзолистыми почвами, малопригодными для земледелия, но с широкими пойменными лугами, пригодными для содержания скота. В правобережье муромские памятники «жались» к Оке, располагаясь на небольших притоках в 3-5 км от русла. Таким образом, мурома контролировала около 100 км торговой магистрали, от современного Павлова до ст. Черный Яр. Именно это, вероятно, определяло обилие цветного металла и заметное количество монет в муромских захоронениях. Славянская колонизация края начинается со старозаселенных мест в центре муромской земли и археологически улавливается в появлении древнерусских подкурганных и грунтовых захоронений на муромских кладбищах и круговой древнерусской керамики на селищах. Очевидно, именно в муромских поселках первоначально селятся пришельцы. В начале II тыс. н. э. происходят дальнейшие изменения в системе расселения, что выразилось в появлении древнерусских селищ на новых местах и освоении новых территорий.

Археологическая карта, система расселения, мурома, древнерусское население, селище, грунтовый могильник, курганный могильник

Короткий адрес: https://sciup.org/143179102

IDR: 143179102 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.267.290-307

Текст научной статьи Мурома на археологической карте России: исследования прошлого и современная ситуация

1 Работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках проекта № 18-09-40053 «Археологические исследования двух послевоенных десятилетий (1945–1964 гг.) на карте России».

Первые научные представления о локализации племени мурома сложились на основе средневековых письменных источников, преимущественно – Начальной летописи, которая недвусмысленно указывает, что мурома живет по Оке, «где втечет в Волгу», и является первым населением города Мурома (ПСРЛ, 1926. С. 11, 20).

Ранние этапы археологического изучения этой территории немногое добавили к этим самым общим географическим сведениям, т. к. для выделения из обширного массива финских древностей непосредственно муромских требовался достаточный сравнительный материал. Так, А. А. Спицын в 1901 г. обнаруживал ближайшие аналогии материалам муромского Максимовского могильника в Ля-динском могильнике древней мордвы, хотя и подчеркивал «разность племенного происхождения погребенных в них лиц» ( Спицын , 1901. С. 50). При этом он совершенно справедливо указывал на близкое сходство погребений Максимовского могильника с немногочисленными изученными погребениями Урванов-ского могильника, а также материалами, происходящими с территории города Мурома (Там же. С. 52).

Н. Е. Макаренко, изучивший в 1905 г. Новленский могильник, сближает его с Максимовским, но относит в целом к «восточно-финнской культуре» ( Макаренко , 1908. С. 25). Однако, как он проницательно отмечает, Урвановский, Муромский и Максимовский могильники – «только начало в сети намечающихся» (Там же. С. 2).

Эти наблюдения были подытожены В. А. Городцовым после знаковых раскопок Подболотьевского могильника в 1910 г. Он также относит раскопанный им Подболотьевский могильник к отдельной группе, включающей другие могильники муромского края (Максимовский, Муромский), и однозначно связывает их с муромой ( Городцов , 1914. С. 74).

Систематические разведки на территории летописного племени начались в 1920-е гг. усилиями местных краеведов Ф. Я. Селезнева и И. П. Богатова, возглавлявших Муромский музей. Ф. Я. Селезнев провел обследования Пятницкого, Максимовского, Корниловского, Ефановского и Перемиловского могильников и кратко опубликовал результаты ( Селезнев , 1925). Ставший многолетним директором музея, И. П. Богатов внес в 1930–1950-е гг. наиболее значительный вклад в составление корпуса памятников муромы, открыв не менее половины известных на сегодня памятников этого племени ( Бейлекчи , 2005. С. 6). В результате своих работ он составил первую карту археологических памятников в окрестностях Мурома, насчитывавшую 37 пунктов, – к сожалению, она, по всей видимости, утрачена.

База источников, сложившаяся к середине прошлого века, позволила исследователям достаточно полно определить археологические признаки непосредственно муромской культуры, в первую очередь касающиеся особенностей погребального обряда и женского костюма ( Дубынин , 1947; Алихова , 1949), что стало основой в том числе для локализации памятников, относимых к муроме.

Работы первых послевоенных десятилетий под руководством в первую очередь А. Ф. Дубынина, Н. Н. Воронина, Е. И. Горюновой также значительно пополняют сведения о материальной культуре и расселении муромы. Впервые проводятся специальные исследования поселений этого племени, наиболее изученным из которых до сих пор остается раскопанное Е. И. Горюновой Тумовское селище (Воронин, 1947а; Горюнова, 1961). Она же составляет первую сводную карту памятников территории муромы, приведенную в крупной обобщающей монографии по истории населения Волго-Окского междуречья (Горюнова, 1961. Рис. 108)2. Число вошедших в данный свод памятников, которые по современным данным можно соотнести с муромой, составляет 30, среди которых 11 могильников, 17 селищ и два городища. Еще 9 упомянутых ею, предположительно, муромских памятников, в том числе два грунтовых могильника (Пополутово, Лобаново), позднейшими полевыми работами локализовать не удалось.

К этому времени объем накопленного материала, разработка хронологии и типологии муромских древностей вполне позволяли ставить вопрос о границах ареала расселения племени на основе археологических данных. Так, центром племенной территории муромы Е. И. Горюнова справедливо указывает междуречье Унжи и Ушны, левых притоков Оки. Северная граница, по материалам тех лет, маркируется Ефановским, Перемиловским (Ефаново 2) и Корниловским могильниками, южная – Урвановским, западная – Малышевским (Там же. С. 155). Отдельно встает вопрос о памятниках пограничной зоны между племенами – в особенности между мерей и муромой. Хотимльский, Холуйский и Новленский могильники Е. И. Горюнова относит к мерянским как по территориальному принципу, так и по материальной культуре, но отмечает при этом вероятную этническую смешанность населения этого пограничья (Там же. С. 119, 124, 126).

Специально вопрос племенной принадлежности могильников северной окраины муромской земли рассмотрел А. Ф. Дубынин (1966). По его мнению, по наличию характерных элементов женского убора Кочкинский и Холуйский могильники допустимо относить к ранним муромским, в то время как Хотимль-ский не имеет подобных материалов и к муромским не относится.

Исследования 1960–1980-х гг. вновь пополняют список известных муромских памятников. Параллельно велись планомерные и централизованные работы по обобщению археологической информации, увенчавшиеся публикацией главы о финнах Поволжья в томе по финно-уграм серии «Археология СССР» и позднее – изданием «Археологической карты Владимирской области» ( Голубева , 1987; АКР, 1995).

В разделе о муроме Л. А. Голубева сообщает о 15 могильниках: пять из них были вновь открытыми (Безводнинский, Желтухинский, Кочкинский, Чулков-ский и Нижневерейский), еще один – Холуйский – она также относит к муроме ( Голубева , 1987. Табл. 6). Еще семь могильников, о которых упоминает Е. И. Горюнова, не присутствуют в списке Л. А. Голубевой – вероятно, по причине крайне скудных и ненадежных сведений о них. На сводной карте отмечены также 20 муромских селищ, семь из которых вновь открытые, и три городища.

Нужно отметить, что не все памятники, упомянутые Л. А. Голубевой, современные исследователи относят к муроме. Так, Безводнинский могильник оставлен населением, обитавшим в низовьях Оки в эпоху до сложения собственно муромы ( Краснов , 1980); есть мнение, что к этому же домуромскому горизонту относится и Желтухинский могильник. Данные памятники в настоящее время относятся к древностям безводнинско-ахмыловского типа, которые стали основой сложения муромской и древнемарийской культур ( Никитина , 2002; Грибов , 2018).

Но все же работа Л. А. Голубевой носила преимущественно обобщающий и аналитический характер, в то время как локализация памятников муромской округи и уточнение сведений о них легли на плечи В. П. Глазова и А. Е. Леонтьева, которые на протяжении 1970–1990-х гг. собирали материалы для паспортизации памятников и составления Археологической карты Владимирской области (АКР, 1995. С. 5).

В результате полевой и архивной работы сотрудников Отдела сводов и карт Института археологии в число памятников Владимирской области, связанных с муромой, вошли 14 могильников, 37 селищ и три городища. Из них 10 памятников были обозначены как несохранившиеся (АКР, 1995).

Небольшая часть племенной территории муромы, расположенная на окском правобережье, осталась за рамками данного свода, т. к. относилась к Нижегородской области. Соответствующие тома Археологической карты были подготовлены Т. Д. Николаенко (АКР, 2008; 2013). В число памятников, связанных с культурой муромы, были отнесены 11 могильников, 10 селищ и семь местонахождений. Нужно также отметить уже упоминавшийся Желтухинский могильник, отнесенный составителями карты к муроме, несмотря на значительную удаленность от ее основной территории, и, предположительно, связанное с ним селище Заборово (АКР, 2013. С. 56).

Также необходимо упомянуть два могильника в Ивановской области – Коч-кинский и Холуйский3, – отнесенные к муроме составителями соответствующего тома Археологической карты (АКР, 1993. С. 46). Они также расположены далеко за пределами основного ареала расселения этого племени, соответствующих им селищ до сих пор не найдено.

Таким образом, всего в существующих томах Археологической карты России присутствуют 84 памятника, связываемых составителями с муромой, в числе которых 27 могильников, 47 селищ, семь местонахождений и три городища.

Атрибуция многих поселенческих памятников как муромских при недостаточной изученности их культурного слоя опиралась зачастую только на присутствие значительного количества лепной керамики при малой доле фрагментов древнерусской круговой посуды (Леонтьев, 1998. С. 14). Остальные памятники, содержащие помимо муромского слоя отложения древнерусского периода, вероятно, не учитывались. В связи с этим дальнейшие попытки исследователей муромы обозначить ареал и характер ее расселения, а также составить полноценный свод муромских поселений и могильников опираются на значительно меньшее число памятников. Так, А. Е. Леонтьев говорит всего об одном городище, 11 селищах (из которых только три, по его словам, бесспорно муромских) и 16 могильниках (Леонтьев, 1998). В число последних он не включает пограничные Желтухинский, Холуйский и Кочкинский могильники, целый ряд местонахождений с погребальным инвентарем, а также несохранившиеся памятники, такие как могильники Кольдино и Лопатино. Исследователь ограничивает территорию расселения муромы и выделяет три участка концентрации памятников – «гнезда», одно на левобережье в окрестностях Мурома и два на правом берегу – в районе современного Павлова на Перемиловских горах и по течению р. Муромки, притока Оки (Леонтьев, 1999. С. 49).

Расширяет данный свод В. В. Бейлекчи в обобщающей монографии, посвященной муроме (2005). Он приводит сведения о 68 памятниках, из которых три городища, 46 селищ и 19 могильников. При составлении свода поселений муромы он также ориентируется на все памятники с муромским горизонтом, определенным по «характерной лепной посуде» ( Бейлекчи , 2005. С. 17). В число городищ он включает Чаадаевское, Ознобишенское и Кремлевскую гору. Подавляющее большинство поселенческих памятников, учтенных В. В. Бейлекчи, относится к левобережью Оки, в то время как на правобережье он говорит лишь о трех селищах, из которых два (Анцифрово и Корниловка) так и не вошли в АКР по Нижегородской области. К числу могильников муромы он добавляет недавно исследованный, однако известный ранее по случайным находкам Александровский ( Бейлек-чи , 2001), а также Желтухинский и Кочкинский ( Бейлекчи , 2005. С. 14).

Со времени составления данного свода число известных муромских памятников пополнилось. Так, был обнаружен грунтовый могильник в Муромском районе у села Борисоглеб ( Бейлекчи В., Бейлекчи Вал. , 2021). В том же районе обнаружен могильник у деревни Михайлово, в Навашинском районе у деревни Елемейка и в Гороховецком районе у деревни Аксаково (работы Волжской экспедиции ИА РАН за 2020–2021 гг.).

При составлении нынешнего свода были привлечены данные о памятниках, чья принадлежность к муроме не вызывает сомнений и которые удалось локализовать разведками за последние полвека. Как уже отмечалось ранее, ГИС «Археологические памятники России», на основе которой составляется свод по муромским памятникам, опирается на определения памятников, содержащихся в научных отчетах ( Макаров и др. , 2015, С. 82). Поэтому мы вслед за авторами разведок памятники с лепной средневековой керамикой в Муромском Поочье относим к муроме. На наш взгляд, такое допущение вполне обоснованно, в том числе и тем, что эти территории соотносятся с ареалом муромской культуры, и другие средневековые памятники с лепной керамикой здесь не известны. В то же время в свод не вошли памятники, известные только по упоминаниям в дореволюционной литературе, а также большинство местонахождений со случайными находками, которые не получили подтверждения дальнейшими исследованиями.

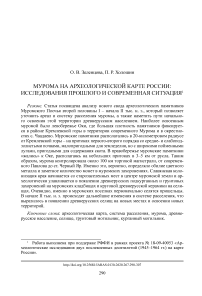

По тем же принципам были собраны данные о памятниках древнерусского времени – в базу включены памятники, которые в научных отчетах имеют определения «древнерусские» или с «древнерусской гончарной керамикой». Большая часть таких памятников исследована только разведками, имеет широкие хронологические рамки и датируется в пределах X–XIV – X–XVII вв. В данном случае мы ориентировались на нижнюю дату, которая охватывает X–XII вв., как время проникновения на данную территорию древнерусского населения (Голубева, 1987; Рябинин, 1997). Также в базу включены курганные могильники, о которых имеются достоверные сведения по результатам раскопок или разведочных работ и которые определяются как древнерусские (рис. 1; табл.).

Таблица. Список памятников VII–XIII вв. на территории Муромского Поочья

|

|

Окончание таблицы

|

Вне карты: грунт. м-к Желтухинский, грунт. м-к Кочкинский, сел. Заборово |

Всего нами было учтено 134 памятника, из которых 26 грунтовых могильников (преимущественно муромских, за исключением могильника Змейка, который в отчете отмечен как славянский), 11 курганных могильников (все – славянские), 92 селища (49 имеют муромский слой, 66 – древнерусский)4, три городища и два местонахождения.

Настоящая статья посвящена анализу распределения памятников, относимых к муроме, и памятников, атрибутированных как славянские, с целью определения ареала и характера расселения муромы и начального освоения этой территории древнерусским населением.

За время, прошедшее после исследований Е. И. Горюновой в 60-е гг., работ А. Е. Леонтьева в 90-е гг. прошлого столетия и В. В. Бейлекчи в начале 2000-х гг., произошло количественное и качественное изменение базы археологических памятников, относимых к муроме. В первую очередь произошло увеличение количества памятников, и в настоящее время база АСОИ «Терек» ( Макаров и др ., 2015. С. 14) включает данные о 25 грунтовых могильниках муромы, 49 селищах, которые занимают левобережье и правобережье Оки. Картирование данных

Рис. 1. Памятники VII–XIII вв. на территории Муромского края

Типы памятников: а – селища; б – городища; в – грунтовые могильники; г – курганные могильники

Степень изученности: д – изученные разведками; е – изученные раскопками демонстрирует, что муромские памятники занимают территорию так называемого Муромского края5, в основном на окском левобережье, и узкую полосу вдоль правого берега Оки (рис. 1).

В левобережье Оки муромские памятники занимают территорию площадью примерно 1600 кв. км. Здесь расположено 35 селищ, два городища (Кремлевская гора и Чаадаевское) и 13 могильников. Наиболее плотно муромой была освоена центральная часть левобережья, где памятники расположены непосредственно на крутом окском берегу в границах современного Мурома и по притокам Оки – Ушне и Илевне (рис. 2, врезка II). Ядром территории, вероятно, была центральная часть современного Мурома, где на площади 2,7 кв. км расположены три могильника и четыре селища. Имелось ли на Кремлевской горе муромское городище, вопрос на данный момент неразрешимый, но всеми исследователями отмечается, что в нижней части раскопов присутствовала преимущественно лепная керамика ( Воронин , 1947б. С. 13, 19, 20; Бейлекчи , 2005. С. 122–127). В. В. Бейлекчи выделяет шесть точек в пределах исторической части современного Мурома, которые он соотносит с поселениями муромского времени. Три из них – Николо-Набережное селище, Кремлевская гора и Богатырева гора, отделенные друг от друга оврагами, он рассматривает как некий конгломерат с центром на Кремлевской горе (2005. С. 119).

Если принять территорию будущего Мурома с высокой концентрацией поселений и могильников (памятник на 0,54 кв. км площади) за центр муромского заселения, то анализ расстояний от Кремлевской горы до отдельных памятников позволят выделить три зоны освоения территории. Памятники от этого условного центра расположены в радиусе 6–10 км (№ 60–62, 65, 66, 80–83, 85, 86, 88, 89, 101), 13–20 км (№ 46, 47, 50, 53, 54, 56–59, 70, 73–76, 116–119), 31–38 км (№ 103–108, 110, 124–130).

Памятники, расположенные в ближайших радиусах, образуют группы, или «гнезда», по терминологии А. Е. Леонтьева (1998. С. 51). Помимо центральной группы, расположенной в исторической части Мурома, можно выделить еще несколько групп. Заметная концентрация памятников наблюдается в нижнем течении Ушны, где известен Чаадаевский городок (№ 60) и рядом с ним еще четыре селища (№ 61, 62, 65, 66). Выше по Ушне расположены два селища – Битюко-во 2, Волнино и вновь открытый могильник у с. Борисоглеб (№ 50, 54 и 53). Еще одна группа памятников расположена у р. Барышевка, правом притоке Ушны, где известно три селища и Максимовский могильник (№ 57, 56, 58, 59).

Активно освоена р. Илевна, где фиксируется 12 памятников. Здесь группа памятников концентрируется на правом притоке Илевны, на р. Мучерка расположены селище и могильник у с. Михайлова, и к ним тяготеют два селища у с. Минаево (№ 73,73) и селище Новоселки, расположенные в 2, 3 и 4 км к северу от Михайловского могильника.

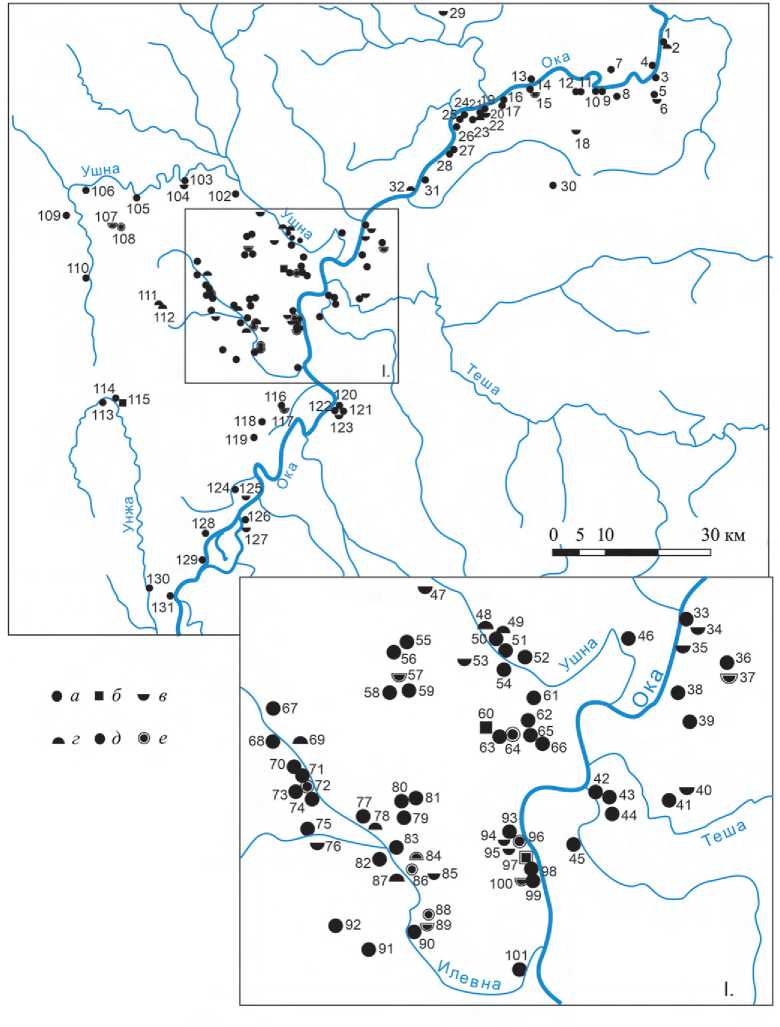

Рис. 2. Памятники VII–XI вв.

Памятники с муромским материалом: а – селища; б – грунтовые могильники; с муромским и древнерусским материалом: в – селища; г – грунтовые могильники; д – городища

В низовье р. Илевны – от места впадения в нее р. Мучерки – расположены селища Коржавино 1 и Коржавино 2, Тумовское и чуть более километра южнее – Александровский могильник. Еще в 4 км южнее – Подболотьевский могильник и селище (рис. 2, врезка II).

Остальные муромские памятники в левобережье расположены по периферии – семь памятников примерно на равном расстоянии друг от друга в верхнем течении Ушны (рис. 2). Здесь известны две пары памятников – Новленский могильник и селище, Малышевский могильник и селище. Вверх по Оке муромские памятники занимали территорию до границы современного Меленковско-го района (до старицы Черный Яр). Здесь расположено 9 памятников на левом и четыре на правом берегах Оки, в том числе пары могильник – селище: около с. Урваново на левом берегу и у с. Нижняя Верея на правом.

В правобережье известен 21 памятник, которые занимают небольшую полосу вдоль Оки протяженностью около 100 км (рис. 2). Наиболее хорошо был освоен район «Перемиловских гор», где примерно на площади 300 кв. м известно пять селищ и четыре могильника (№ 1, 5, 6, 11, 14, 15, 18, 20, 27), в том числе четыре парных памятника: поселение Павлово 3 и могильник Камушки (Павлово 2), селище с могильником у с. Звягино (Чулковский могильник и селище) (рис. 2, врезка).

Группа памятников из трех могильников и двух селищ известна в нижнем течении р. Муромки (№ 34, 35, 36, 37, 38). Этот участок, судя по всему, тяготел к левобережному ядру муромских территорий и был также хорошо освоен: здесь вышеозначенные памятники располагались на расстоянии до 3 км друг от друга (рис. 2, врезка II). В 6 км южнее этой группы, в низовье Теши расположены Анциферовский могильник и селище (№ 40, 41).

Помимо количества памятников показателем плотности освоения территории может служить расстояние между памятниками. Так, в левобережье расстояние между соседними поселками внутри выделяемых групп составляет от 1 до 3 км и от 5 до 9 км между «гнездами»6. Наиболее плотно населенные пункты расположены в центральной группе памятников (территория современного Мурома), в районе Чаадаевского городка и Максимовского могильника. По Ушне и Илевне поселки расположены на расстоянии примерно 3–5 км друг от друга. На периферии Муромского края – на верхней Ушне и выше по течению Оки – расстояние между памятниками доходит до 9–15 км. Еще меньшая плотность расселения наблюдается в Правобережье – здесь расстояние между муромскими памятниками от 7 до 15 и до 20 км.

Интересная закономерность выявлена при анализе расстояний между парами могильник – селище. Всего выделяется 14 пар (№ 5–6, 14–15, 20–21, 36–37, 40–41, 57–58, 75–76, 88–89, 95–97, 94–96, 103–104, 107–108, 116–117, 126–127). Большинство могильников располагаются в 500–600 м от поселений, только в четырех случаях расстояние доходит до 1 км, что, возможно, связано с недостаточной исследованностью округи могильника (Чулковский могильник и сел. Звягино: № 14–15; Малышевский могильник и селище: № 107 – 108) или с не совсем ясной топографией, как в случае с центром Мурома (№ 95–97, 94–96).

Таким образом, картографирование муромских памятников показывает, что во второй половине – начале II тыс. н. э. левобережье Оки было хорошо освоено, наиболее плотно была заселена территория вокруг Кремлевской горы и Чаа-даевского городка. Оба этих участка связаны с большой рекой как торговой артерией, что, вероятно, и определяло эту плотность и некое доминирование. Участок Оки от Перемиловых гор в Правобережье до границы современного Меленковского района (до старицы Черный Яр) на протяжении второй половины I – начала II тыс. н. э. контролировался муромой и, вероятно, именно торговля была основой благосостояния муромы. Включенность муромских территорий в международную торговлю подтверждается обилием цветного металла и заметным количеством монет в захоронениях (например, в Подболотьевском и Максимовском могильниках), а также находками муромского и савковского монетных кладов X в. ( Голубева , 1987. С. 92).

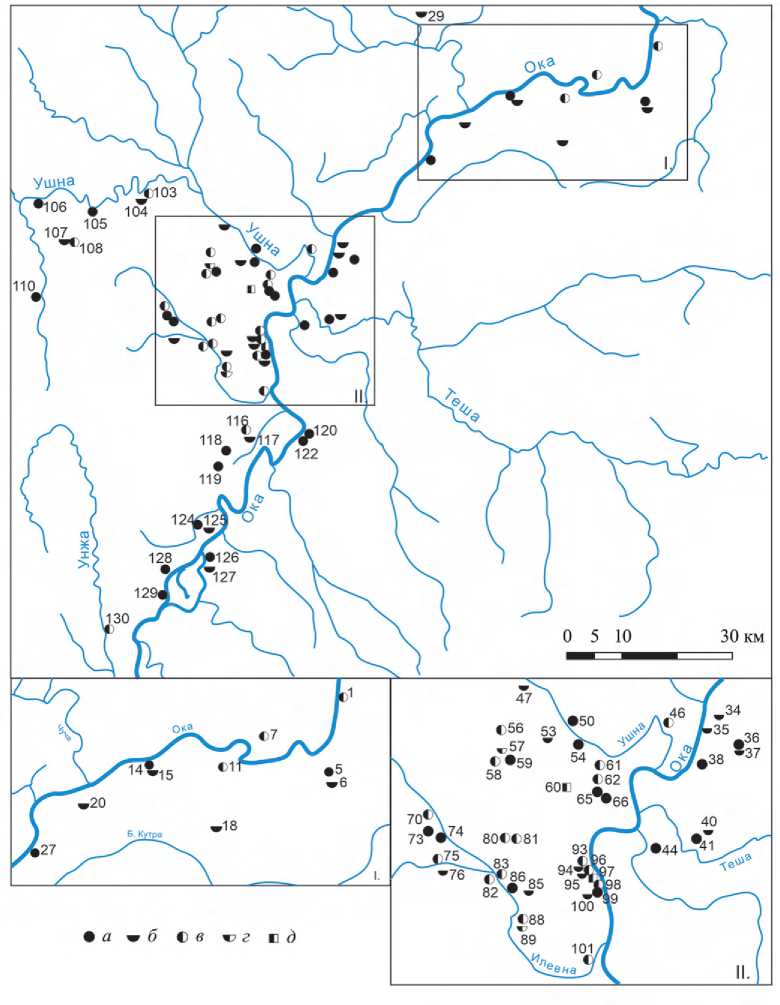

Именно выгодное положение на Оке стало одним из импульсов продвижения сюда нового населения, которое в определенной мере изменило и систему расселения. Первые прямые контакты муромы с древнерусским населением фиксируются во второй половине X – первой половине XI в., когда на муромских могильниках появляются подкурганные древнерусские захоронения ( Зеленцова, Милованов , 2015). Анализ расположения памятников начала – первой трети II тыс. н. э. позволяет наметить ход освоения муромских земель древнерусским населением (рис. 3). Славянская колонизация края начинается, вероятно, с центральных территорий, ранее хорошо освоенных муромой, о чем свидетельствует и наличие на муромских селищах древнерусской керамики. Е. И. Горюнова при раскопках Тумовского селища отмечает присутствие 20 % древнерусской керамики, а в одном из объектов – до 96 %, что, на ее взгляд, соотносится с притоком на Оку славянских переселенцев ( Горюнова , 1961. С. 182). На Подболотьевском селище доля гончарной древнерусской керамики в объектах доходит до 40 % ( Зеленцова , 2013). Эти наблюдения и присутствие подкурганных захоронений на Подболотьевском и Максимовском могильниках ( Спицын , 1905) подтверждают предположение, высказанное ранее А. Е. Леонтьевым, что первоначально древнерусские села возникали на месте муромских поселков ( Леонтьев , 1998. С. 15). Особенно активно осваивается бассейн Илев-ны, где фиксируется 17 древнерусских селищ и шесть курганных могильников, один из которых раскопан рядом с Тумовским селищем ( Горюнова , 1949). Также активно осваивается Ушна – особенно округа Чаадаевского городка, в слое которого также была зафиксирована древнерусская керамика; имеется она в слое поселений Чаадаево 1 и Битюково, существовавших и в муромское время. Здесь же расположены два селища только с древнерусской керамикой (№ 63, 64), которые являются свидетельством развития сети древнерусских поселений в домонгольское время. На левом берегу Ушны, где ранее практически отсутствовали муромские памятники, появляются два селища только с гончарной древнерусской керамикой и два курганных могильника (№ 48, 49, 51, 52; рис. 3, врезка II).

Большая часть муромских памятников в 20-километровом радиусе Мурома прекращает функционировать, жизнь продолжается только на трети из всех ранее существовавших селищ (№ 56, 57, 61, 62, 70, 75, 80, 81, 82, 83, 88, 93. 96, 97, 98) (рис. 3). Еще бóльшие изменения происходят на периферии – здесь

Рис. 3. Памятники XI–XIII вв.

Памятники с древнерусским материалом: а – селища; б – городища; в – курганные могильники; г – грунтовые могильники; с муромским и древнерусским материалом: д – селища; е – городища; ж – грунтовые могильники оказалось покинуто более половины ранее заселенных мест, и древнерусский материал фиксируется только на двух памятниках (№ 103, 108). Некоторые ранее обжитые территории пустеют полностью. Так, к югу от современного Мурома, вверх по Оке не известно ни одного памятника, муромские памятники исчезли, а новые не появились (рис. 3). Но начинают осваиваться земли по р. Унже, где фиксируется городище древнерусского времени Архангел и два селища (№ 113, 114, 115).

В Правобережье появляются новые поселки, тяготеющие к тем же ранее освоенным муромой землям, но расположенные в новых местах: в 20-километровой округе Мурома из 37 селищ с древнерусской керамикой на 19 не зафиксирована лепная муромская посуда (рис. 3, врезка II). Эти поселки возникли на новых местах.

Хронологически освоение старозаселенных мест и возникновение новых селищ может не совпадать, и, несомненно, это длительный процесс, но эти два явления связаны друг с другом и демонстрируют общую тенденцию славянской колонизации края и возникновения новой сети расселения.

Также археологическая карта демонстрирует незначительное расширение сети поселений по сравнению с муромским временем, что, вероятно, говорит не о слишком массированном колонизационном потоке, который мало повлиял на рост населения в крае.

Освоение древнерусским населением правобережья Оки происходило, вероятно, в том же русле – древнерусские селища располагаются вдоль Оки в районе Перемиловых гор (17 селищ и два курганных могильника); второе «гнездо» селищ расположено в низовьях Велетьмы (три селища), и отдельные селища фиксируются на Оке. Однако преемственность с системой расселения муромского времени здесь прослеживается гораздо слабее: лишь три древнерусских селища имеют слои муромского времени (4 %). Остальные поселения, по всей видимости, возникли в более поздний период на опустевших территориях. Это наблюдение согласуется с хронологическими выводами Н. Н. Грибова о постепенном освоении Поочья древнерусским населением ( Грибов , 2003).

Список литературы Мурома на археологической карте России: исследования прошлого и современная ситуация

- Алихова А. Е., 1949. Мордва и мурома // КСИИМК. Вып. 30. С. 26–30.

- АКР. Владимирская область. М.: ИА РАН, 1995. 379 с.

- АКР. Ивановская область. М.: ИА РАН, 1993. 384 с.

- АКР. Нижегородская область. Ч. 2. М.: ИА РАН, 2008. 464 с.

- АКР. Нижегородская область. Ч. 3. М.: ИА РАН, 2013. 405 с.

- Бейлекчи В. В., 2001. Муромский могильник у с. Александровка // Уваровские чтения – III. Русский православный монастырь как явление культуры: история и современность: материалы науч. конф. (1996 г.). Муром: Муромский ист.-худож. музей. С. 245–248.

- Бейлекчи В. В., 2005. Древности Нижнего Поочья (погребальный обряд и поселения летописной муромы). М.: Изд-во Московского психол.-соц. ин-та. 278 с.

- Бейлекчи В. В., Бейлекчи Вал. В., 2021. Новые сведения о муромском могильнике у села Борисоглеб // Финно-угорские древности второй половины I – начала II тысячелетия н. э.: материалы науч. семинара «Подболотьевский могильник: 100 лет исследований». М.: ИА РАН. С. 228–241.

- Воронин Н. Н., 1947а. Муромская экспедиция // КСИИМК. Вып. XXI. С. 136–140.

- Воронин Н. Н., 1947б. Отчет о работе Муромской экспедиции в 1946 г. Архив ИА РАН. Р-1. № 79. 146 л.

- Голубева Л. А., 1987. Весь. Мурома. Мордва // Финно-угры и балты в эпоху Средневековья / Отв. ред. В. В. Седов. М.: Наука. С. 52–107. (Археология СССР.)

- Городцов В. А., 1914. Археологические исследования в окрестностях г. Мурома в 1910 г. // Древности. Труды Императорского Московского Археологического общества. Т. XXIV. М.: Тип. Г. Лисснера и Д. Собко. С. 40–216.

- Горюнова Е. И., 1949. Отчет о работе Муромской экспедиции в 1948 г. / Архив ИА РАН. Р-1. № 227. 65 л.

- Горюнова Е. И., 1961. Этническая история Волго-Окского междуречья. М.: Изд-во АН СССР. 267 с. (МИА; № 94.)

- Грибов Н. Н., 2003. Сельская округа средневекового Мурома на правобережье р. Оки // Уваровские чтения – V: материалы науч. конф. (2002 г.). Муром: Стерх. С. 18–22.

- Грибов Н. Н., 2018. Подвязьевский могильник на Нижней Оке: культурные особенности и хронология (предварительные итоги исследований 2010, 2012–2015 гг.) // Археология евразийских степей. № 1. С. 191–199.

- Дубынин А. Ф., 1947. Малышевский могильник. К истории Нижней Оки в I тысячелетии н. э. [Рукопись]: дис. … канд. ист. наук // Архив ИА РАН. Ф. 2. № 362.

- Дубынин А. Ф., 1966. О племенной принадлежности населения северной окраины Муромской земли // СА. № 3. С. 67–79.

- Зеленцова О. В., 2013. Отчет о проведении охранных археологических исследованиях Вербовского (Подболотьевского) могильника и селища в Муромском районе Владимирской области в зоне строительства мостового перехода через р. Оку с обходом г. Муром (II этап): в 5 т. М. // Архив ИА РАН. Р-1. № 35118.

- Зеленцова О. В., Милованов С. И., 2015. Курганный обряд погребения в Нижнем Поочье в эпоху Средневековья // Города и веси средневековой Руси: археология, история, культура: к 60-летию Н. А. Макарова / Отв. ред. П. Г. Гайдуков. М.; Вологда: Древности Севера. С. 122–134.

- Краснов Ю. А., 1980. Безводнинский могильник (К истории Горьковского Поволжья в эпоху раннего средневековья). М.: Наука. 224 с.

- Леонтьев А. Е., 1998. Территория летописной муромы по археологическим данным // Исследования П. Д. Степанова и этнокультурные процессы древности и современности: материалы науч. конф. Саранск: Красный Октябрь. С. 14–17.

- Леонтьев А. Е., 1999. Меря и мурома: материалы к изучению системы расселения // Новые исследования по средневековой археологии Поволжья и Приуралья: материалы Междунар. полевого симп., посвящ. 100-летию со дня рождения А. П. Смирнова и 25-летию исследований городища Иднакар / Отв. ред. М. Г. Иванова. Ижевск; Глазов: Удмуртский ин-т истории, языка и литературы. С. 46–51.

- Макаров Н. А., Зеленцова О. В., Коробов Д. С., Ворошилов А. Н., Черников А. П., 2015. Геоинформационная система «Археологические памятника России»: методические подходы к разработке и первые результаты // КСИА. Вып. 237. С. 3–20.

- Макаренко Н. Е., 1908. Новленский и Заколпский могильники Владимирской губернии и археологическая поездка по Владимирскому, Судогодскому, Муромскому и Меленковскому уездам // Труды Владимирской ученой архивной комиссии. Кн. 10. Владимир: Тип. Губ. правл. С. 1–63.

- Никитина Т. Б., 2002. Марийцы в эпоху средневековья (по археологическим материалам). Йошкар-Ола: Марийский науч.-исслед. ин-т языка, литературы и истории. 432 с.

- ПСРЛ. Т. I. Лаврентьевская летопись. Вып. 1. Повесть временных лет. Л., 1926. 151 с.

- Рябинин Е. А., 1997. Финно-угорские племена в составе Древней Руси. СПб.: Изд-во СПбГУ. 260 с.

- Селезнев Ф. Я., 1925. Археологические исследования в окрестности Мурома. Культура финнов Средней Оки. Владимир: Призыв. 31 с. (Отт. из «Трудов Владимирского Гос. Обл. Музея; вып. II.). СПб.

- Спицын А. А., 1901. Древности бассейнов рек Оки и Камы. 120 с. (Материалы по археологии России; № 25.)

- Спицын А. А., 1905. Владимирские курганы // ИАК. Вып. 15. СПб., 176 с.