Музей как социально- культурный центр региона

Автор: Комлев Юрий Эдуардович

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Культурология

Статья в выпуске: 3, 2011 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассматривается музей как социальный институт, который выполняет социально-значимые функции в своем регионе. Анализируется культурно-информационная среда региона и роль музея. Выделены целевые группы музейной коммуникации и представлена структура коммуникационного взаимодействия «Музей-Город».

Музей, коммуникация, культурно-информационная среда региона

Короткий адрес: https://sciup.org/14933179

IDR: 14933179 | УДК: 009.06

Текст научной статьи Музей как социально- культурный центр региона

На протяжении многих веков величие государства определялось богатством его недр, благоприятным географическим положением, развитостью экономической инфраструктуры. Но сегодня, в ХХI в., когда формируется информационное общество, эти факторы уступают место уровню культуры и образования населения, совершенству системы образования и культуры России.

Необходимо отметить, что некоторые изменения произошли и в музеях России за последние десять лет. Они отошли от односторонней политизированной интерпретации истории, объективно и разносторонне освещают историю своего региона и России в целом, большое внимание в экспозициях уделяют общечеловеческим и национальным ценностям культуры и истории. Возникло много новых музеев. В мировой и отечественной практике произошли изменения: от музея как хранилища коллекций, к музею, где в центре внимания – публика, посетитель, человек. Наблюдается расширение сферы общественной и политической роли музеев.

Однако дальнейшее развитие новых тенденций часто задерживается хроническим недостатком бюджетного финансирования, бедностью технического оснащения музеев, отсутствием инвестиций в развитии музейного бизнеса, незнанием мирового опыта и неумением сотрудников работать в новых экономических условиях.

Музей – социальный институт, который представляет собой сложившиеся устойчивые формы организации совместной деятельности людей, выполняющих социально-значимые функции. В данном случае социальный институт предстает как совокупность ролей и статусов, предназначенных для удовлетворения определенной социальной потребности общества, и способствует воспитанию ценностей, вкусов, образования, деятельности и др. Это особое идентифицирующее и социализирующее средство, которым каждый человек может воспользоваться, чтобы получить или сверить представление о своей принадлежности к той или иной системе ценностей, культуре, социальной группе. Музей – место воздействия друг на друга носителей разных систем знаний, идеалов, ценностей, устремлений и, как следствие, – обретение чувства общности с себе подобными, осознания своей индивидуальности и непохожести на других.

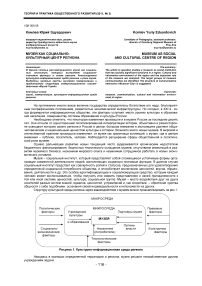

Структуру культурной среды региона через взаимодействие с музеем можно проанализировать на рис.1.

МАКРОСРЕДА

Политические факторы

МИКРОСРЕДА

Учреждения Партнеры музея культуры

Правовые факторы

и образования

|

МУЗЕЙ |

||

Социальноэкономические факторы

Население (потребители)

Органы власти

Культурные факторы

Технологические факторы

Рисунок 1. Культурно-информационная среда региона

Находясь в границах определенной территории и региона, музеи решают несвойственные другим учреждениям задачи.

-

1. Прежде всего музей представляет собой центр научного документирования региона. Именно в музее сосредоточены материальные свидетельства (документы) развития истории, культуры или природы, которые, став музейными предметами, несут в себе подлинную аутентичную информацию, имеющую большое научное и культурное значение.

-

2. Музей является одним из центров научно-исследовательской деятельности региона, так как отбор, исследование и использование музейных предметов в качестве экспонатов требуют большой исследовательской деятельности, а полученные результаты часто являются научными открытиями в культурных или природных процессах.

-

3. Музей – это учреждение культурного представительства региона, так как представленные в экспозициях музейные экспонаты являются образцами культурно наследия. Музейные экспозиции есть новая культурная реальность, в которой оказываются аккумулированными культурные нормы, доминирующее в конкретном обществе в определенное время, а деятельность музейных сотрудников осуществляется с учетом их профессиональной культуры.

-

4. Документальная, научная и культурная ценность музея дают возможность считать его образовательно-воспитательным центром, осуществляющим процесс передачи культурных норм, лучших традиций, опыта поколений с учетом тех требований, которые общество выдвигает в различные исторические периоды.

Являясь частью социокультурного пространства, исторически сложившиеся типы, виды и профили музеев обусловлены не только его учрежденческими особенностями, но показывают возможности и специфику выполнения музеями определенных задач по отношению к обществу, которые не могут решить клубы, библиотеки и другие учреждения социокультурного характера.

Особого внимания в музее требует организация процесса трансляции новых знаний и передачи накопленного культурного наследия обществу. Таким образом, сохранение духовного наследия общества – аккумулированного выражения культур и историко-культурных традиций всех наций и народностей нашей страны – должны происходить путем правильной, адекватной интерпретации культурных ресурсов музеями независимо от их масштаба. Важное место в научно-исследовательской деятельности музеев занимают исследования в области коммуникации, различные аспекты которой имеют разную степень изученности. В центре внимания находятся проблемы музейной экспозиции как важнейшие формы музейной коммуникации.

По нашему мнению, уже произошло осмысление способности музеев оказывать направленное и прогнозируемое влияние на все аспекты жизни общества и региона. Например, Тюменский областной краеведческий музей занял прочное место как центр краеведения, проведение ежегодных Словцовских чтений, также издается периодический «Ежегодник Тюменского областного краеведческого музея».

В Иркутской области музейный комплекс «Тальцы» ведет научную работу по изучению русского быта, выпускает научно-информационные журналы. Красноярский музейный центр «Музей на стрелке» сложился как центр новых музейных технологий, центр проведения бьеннале, апробации и распространения новых форм музейной работы [1, с. 115–118].

В других регионах России музейная сеть также достаточно хорошо развивается. Например, на территории Тульской области имеется 50 музеев, в том числе 4 федеральных музея: «Ясная поляна», «Поленово», «Куликово поле» и Тульский музей оружия.

Для интеллигенции Санкт-Петербурга, Москвы и других культурных центров России регулярное посещение музеев стало нормой семейного досуга по выходным дням. Значительную часть тех, кто в среднем 14–16 раз в год посещает музеи, составляют молодые родители с детьми младшего и среднего школьного возраста.

Принципиально важно, что общение с музеем стало превалировать в структуре общественного досуга не только в культурных столицах России, но и в таких городах, как Казань, Саратов, Омск, Пермь, Барнаул, Улан-Удэ и ряде других. В отличие от Санкт-Петербурга, где без особых сложностей можно посетить один из полутора сотен музеев, ознакомиться с многочисленными выставками или провести день в одном из десятков заповедных мест в пригородах северной столицы, в относительно небольших городах музеи должны постоянно учитывать запросы жителей своего региона, регулярно обновлять экспозиции, предлагать посетителям новые формы историко-культурного и художественного просвещения.

Ежегодная посещаемость музеев Тульской области более 800 тысяч человек, для сравнения количество читателей в библиотеках составляет 689,5 тысяч человек. Аналогичная обстановка и в других регионах: Рязанской, Ивановской, Владимировской областях. Особенно важным является стабилизация и постепенный рост посещаемости музеев после ее катастрофического спада в начале 90-х гг. ХХ в. Постепенно увеличивается количество проводимых экскурсий, что в значительной степени положительно характеризует качественный уровень информационного обслуживания посетителей, среди которых в основном школьники, учащиеся студенты [2].

С развитием средств массовой коммуникации все большее значение приобретают опыт опосредованный. Важнейшим опосредованным опытом человека являются искусство и культура, внося существенный вклад в становление духовно-ценностного мира человека [3].

Искусство, являясь центральным компонентом культуры, активно участвует в процессе пополнения жизненного опыта наряду с научным знанием, политической идеологией. Воздействие искусства на человека – это влияние на его духовные потенциалы и деятельность.

Оренбургский областной историко-краеведческий музей, Оренбургский музей изобразительных искусств, как и большинство российских музеев, перестраиваются на работу в современных условиях, которые требуют, чтобы музей стал музеем ХХI в.

В данных музеях расширились как традиционные формы работы: новые современные выставки, экспозиции, экскурсии, выставки, лекции, массовые мероприятия; так и новые формы работы с самой разнооб- разной аудиторией: музейный час, организация клубов, проведение салонных музейных вечеров, творческих встреч с интересными людьми, разработка туристических маршрутов, проведение ежегодных фестивалей музеев области, а также совместная работа с другими учреждениями и предприятиями города.

Так, миссия Оренбургского областного историко-краеведческого музея, которому 180 лет, состоит в том, чтобы сохранить и собирать историю и творческий дух людей, живших в России и Оренбургском крае от первых поселений до наших дней, а также передавать и рассказывать о них жителям и гостям нашей области.

Музей – это уникальное общественное образование, призванное служить местом встреч для продуктивного межкультурного взаимодействия, информационного и ценностного обмена между различными общностями, различными этносами, различными поколениями, различными профессиональными, возрастными, территориальными и иными субкультурами.

При подобном понимании современной миссии музея очевидно, сколь широк может быть круг его партнеров, заинтересованных в использовании посреднического, коммуникационного потенциала этого социального института.

Тенденция заимствования форм культурной коммуникации в других родственных музею сферах вызывает не однозначное отношение. В целом специалисты музеологи относятся к этому положительно, но с оговоркой: необходимо соблюдать условия приспособления их к задачам музеев или условия, когда такие формы востребованы местными обстоятельствами. В то же время имеются опасения по поводу возможной утраты музеем его своеобразия, особого места в культуре и обществе [4].

В связи с этим, а также в свете современного состояния музейного дела в литературе появились теоретические проблемы, в которых авторы поднимают вопрос о необходимости изучения специфики средств музейной деятельности, того арсенала средств, который музейный работник может использовать в своем творчестве [5].

Таблица 1 - Целевые группы музейной коммуникаций в регионе

|

Необходимые группы взаимодействия для развития музейных коммуникаций |

Условия взаимодействия |

|

Органы власти, местное самоуправление, комитеты, министерства |

Привлечение внимания к музею и культуре в целом. Осуществление контроля за деятельностью музея |

|

Реальные посетители и потребители музейных услуг |

Повышение посещаемости, возможности общения с музеем, включенность в музейную жизнь |

|

Туристы (организованные, одиночные) |

Увеличение потока туристов, повышение привлекательности региона |

|

Представители СМИ |

Взаимодействие при продвижении музейного продукта, услуг. Освещение музейной жизнедеятельности, представление необходимой информации СМИ |

|

Представители творческих организаций, объединений |

Организация совместных проектов, программ, проектов, конкурсов |

|

Благотворительные, общественные организации |

Совместная работа по повышению социально-культурной жизни города |

|

Спонсоры (юридические и физические лица) |

Поддержка и развитие музейной деятельности |

|

Посредники (юридические и физические лица) |

Предложения по организации выставок, мероприятий |

|

Конкуренты (галереи, музеи, выставки) |

Предложения по сотрудничеству, обмену информацией, взаимодействие |

|

Образовательные учреждения |

Совместная работа по образовательно-воспитательному процессу развития молодежи. Подготовка кадров для работы в музейной сфере, обмен информацией |

Сегодня, без сомнения, можно говорить о расцвете музейного дела. Роль музея начинает возрастать, все больше приходит в музей заинтересованных людей. Музей включился в решение стоящей перед обществом сверхзадачи, заключающейся в высвобождении положительных общественных энергий путем создания благоприятных для этого условий. Социальный статус музеев возрастает, и в связи с этим повышается интерес к ним. Музеи открываются повсюду, и их создание – это показатель развития самосознания общества. Через музей реализуется одна из важнейших потребностей общества в сохранении памяти о своей истории, о своем наследии.

Многие учреждения (таможня, юстиция, МЧС, Горводоканал) и административные органы стремятся узнать историю своей организации и создают временные выставки, кабинеты, стенды, а иногда и музеи, посвященные истории организации. Подобно тому, как города представляют не только совокупность зданий и строений, музеи также не сводятся только к хранилищам памятников и реликвий. Представление о городе складывается из многих составляющих. Это ведущие промышленные и культурные организации со своей неповторимой историей, памятники архитектуры, это люди, которые создали материальные и духовные ценности.

Любой музей как социальный институт имеет определенную структуру, набор выполняемых задач и функционирует в определенной культурной среде. Рассмотрим на примере опытно-экспериментальной работы в Оренбургской области, итогом которой стала новая модель функционирования «музея под открытым небом» и создания выставочного комплекса «Салют, Победа!». Концепция музейного комплекса, общей площадью 4,5 га, разрабатывалась сотрудниками Оренбургского областного краеведческого музея (авторы: Н.А. Еремина, Н.М. Пляшешник) под научным руководством Центрального музея Вооруженных сил г. Москвы. Практическая деятельность автора исследования в составе рабочей группы из сотрудников

Оренбургского областного историко-краеведческого музея позволила участвовать в реализации данного проекта и осуществлять сбор необходимой информации.

Исследуемый комплекс изначально задумывался как центр военно-патриотического воспитания, центр популяризации научных знаний в области истории Оренбургского края. Созданная экспозиция способствует воспитанию и сохранению исторической правды о величии нашей Победы, активизирует музейно-образовательную, воспитательную, просветительскую деятельность среди населения. Данный проект является практическим примером расширения границ музейной коммуникации и формирования культурной идентичности своего региона. Проведенный эксперимент позволил разработать схему коммуникационного взаимодействия «Музей–Город», которая представлена в таблице 2.

Таблица 2. – Схема коммуникационного взаимодействия «Музей – Город»

|

Музей – Городу |

Город – Музею |

|

– изучение и сохранение историко-культурного наследия региона; – представление истории и культуры города и региона; – организация досуга и «свободного времени» жителей города; – включение человека в «культурное пространство» города; – вовлечение жителей в творческую деятельность; – формирование культуры, нравственности, порядочности, милосердия, патриотизма жителей региона; – удовлетворение потребностей туристов, приезжающих в город;

|

– поддержание материально-технической базы музея; – помощь в подготовке профессиональных кадров для музеев; – правовое регулирование деятельности музеев внутри региона или города; – пропаганда музейного дела; – обеспечение безопасности и сохранности музейных коллекций; – способствует привлечению в музей посетителей; – мотивация музейных работников в виде грантов, поощрений; – создание инвестиционного климата для инвесторов, вкладывающих средства в развитие музея. |

Таким образом, коммуникационное взаимодействие в системе «Музей–Город» показало, что музей сегодня в состоянии формировать и развивать имидж своего города более многогранно, что способствует повышению его авторитета, подчеркивает уникальность города в глазах жителей и содействует социальной сплоченности.

Музейная коммуникация в регионе способствует активизации процессов формирования личности, развитию ее творческих способностей, социализации, выработке активной жизненной позиции. Одно из задач музейной коммуникации – создание предпосылок и условий для активизации посетителей, в частности для совершенствования контактов с музейными предметами как источниками знаний, эмоций, эстетических впечатлений, и создание эффекта погружения в культурную среду.

Таким образом, музейную коммуникацию можно рассматривать как трансляцию культурных традиций между поколениями и различными группами, влияющую на формирование личности, ее ценностей и всего комплекса мировоззрения.

Ссылки: References (transliterated):

-

1. Мартынов А.И. Краеведческий музей как научный центр региона // Теория и практика музейного дела в России на рубеже ХХ–ХХI веков: сб.ст. М., 2001 ; Гнедовский М.Б.

-

2. Центральный федеральный округ. Культура искусство в фактах и цифрах. М., 2003.

-

3. Парыгин Н.А. Научно-техническая революция и личность: социально-психологические проблемы. М., 1978.

-

4. Никишин Н.А. Музейные средства: знаки и символы // Музейная экспозиция. На пути к музею ХХI века: сб. науч. тр. М., 1997. С. 41–49.

-

5. Равикович Д.А. Современные функции и информационная система музея: сб. науч. тр. М., 1984 ; Гнездовский М.Б. Современные тенденции развития музейной коммуникации // Проблемы культурной коммуникации в музейной деятельности: сб. науч. тр. М., 1989 ; Иксанова И.В. Тезисы докладов секции естественнонаучных музеев. Иркутск, 1983.

Современные тенденции развития музейной коммуникации // Проблема культурной коммуникации в музейной деятельности: сб. науч. тр. М., 1989. С. 16–34.

-

1. Martynov A.I. Kraevedcheskiy muzey kak nauchniy tsentr re-giona // Teoriya i praktika muzeynogo dela v Rossii na rubezhe XX–XXI vekov: collection of articles. M., 2001 ; Gnedovskiy

M.B. Sovremennye tendentsii razvitiya muzeynoy kommu-nikatsii // Problema kulʹturnoy kommunikatsii v muzeynoy deyatelʹnosti: collection of scientific works. M., 1989. P. 16–34.

-

2. Tsentralʹniy federalʹniy okrug. Kulʹtura iskusstvo v faktah i tsifrah. M., 2003.

-

3. Parygin N.A. Nauchno-tehnicheskaya revolyutsiya i lichnostʹ:

-

4. Nikishin N.A. Muzeinye sredstva: znaki i simvoly // Muzeyna-

ya ekspozitsiya. Na puti k muzeyu XXI veka: collection of scientific works. M., 1997. P. 41–49.

-

5. Ravikovich D.A. Sovremennye funktsii i informatsionnaya

sistema muzeya: collection of scientific works. M., 1984 ;

sotsialʹno-psihologicheskie problemy. M., 1978.

Gnezdovskiy M.B. Sovremennye tendentsii razvitiya muzeynoy kommunikatsii // Problemy kulʹturnoy kommu-nikatsii v muzeynoy deyatelʹnosti: collection of scientific works. M., 1989 ; Iksanova I.V. Tezisy dokladov sektsii estestvennonauchnyh muzeev. Irkutsk, 1983.

Список литературы Музей как социально- культурный центр региона

- Мартынов А.И. Краеведческий музей как научный центр региона//Теория и практика музейного дела в России на рубеже ХХ-XXI веков: сб.ст. М., 2001

- Гнедовский М.Б. Современные тенденции развития музейной коммуникации//Проблема культурной коммуникации в музейной деятельности: сб. науч. тр. М., 1989. С. 16-34.

- Центральный федеральный округ. Культура искусство в фактах и цифрах. М., 2003.

- Парыгин Н.А. Научно-техническая революция и личность: социально-психологические проблемы. М., 1978.

- Никишин Н.А. Музейные средства: знаки и символы//Музейная экспозиция. На пути к музею ХХI века: сб. науч. тр. М., 1997. С. 41-49.

- Равикович Д.А. Современные функции и информационная система музея: сб. науч. тр. М., 1984

- Гнездовский М.Б. Современные тенденции развития музейной коммуникации//Проблемы культурной коммуникации в музейной деятельности: сб. науч. тр. М., 1989

- Иксанова И.В. Тезисы докладов секции естественнонаучных музеев. Иркутск, 1983.