Музей-заповедник «Дивногорье»: экология, литология, растительность (Воронежская область)

Автор: Панкратова Любовь Александровна, Волкова Татьяна Михайловна

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Рубрика: Экология и природопользование

Статья в выпуске: 4 (14), 2015 года.

Бесплатный доступ

Музей-заповедник «Дивногорье» является уникальным природным объектом, который отличают особенности рельефа, литогенной основы, растительности и т. д. Изучаемая территория относится к черноземной области, в связи с чем особенно актуальным представляется изучение восстановления естественного растительного покрова после снятия антропогенной нагрузки. Такое изучение необходимо проводить на строго формализованой морфологической основе с учетом влияния всех прочих геокомпонентов ландшафта.

Особо охраняемые природные территории, трансформация ландшафта, геоморфологические особенности территории, литология, постагрогенные территории, военное нападение, степная растительность

Короткий адрес: https://sciup.org/14967483

IDR: 14967483 | УДК: 911.53 | DOI: 10.15688/jvolsu11.2015.4.5

Текст научной статьи Музей-заповедник «Дивногорье»: экология, литология, растительность (Воронежская область)

Музей-заповедник «Дивногорье» расположен на юге Среднерусской возвышенности у слияния рек Дон и Тихая Сосна. Своим названием заповедник обязан причудливой формы меловым столбам, расположенным в данном районе, которые у местного населения и в литературе получили название див. Относительно происхождения див наиболее вероятной представляется следующая гипотеза. Под толщей писчего мела залегают пески, которые вымываются подземными водами, вызывая тем самым оседание меловой кровли. Оседая, толща писчего мела образует систему трещин.

Последние обрабатываются атмосферной влагой, частично расширяются, а стенки мела уплотняются, превращаясь в известняк. Именно эти плотные обезвестковевшие отдельности писчего мела впоследствии в результате денудационного разрушения склонов сохраняются надолго в форме див. Той же причиной объясняются их вертикальное положение и причудливые очертания [7; 9].

На территории заповедника классически представлены меловые ландшафты в виде отвесных меловых склонов речных долин, каньонообразных балок и оврагов, экзотичес- кой формы останцов (див), каровых полей, карстовых воронок, оползней и др. Здесь особенно ярко выражено своеобразие эрозионных, карстовых, суффозионных и оползневых процессов, протекающих в условиях мело-мергельного субстрата. Здесь наблюдается необычное для равнинных условий явление – грязекаменные потоки или сели, проносящиеся по балкам во время сильных грозовых ливней [9].

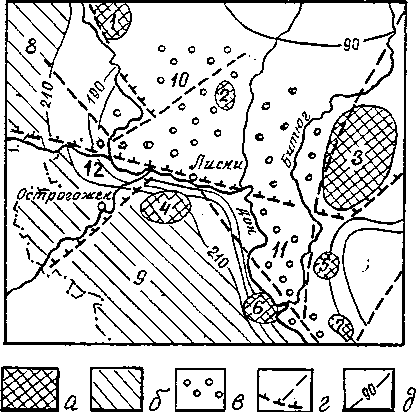

Дивногорье расположено в осевой наиболее приподнятой части воронежской антек-лизы Русской плиты. Поверхность Воронежской антеклизы осложнена структурами 2-го, 3-го и более высоких порядков. К ним принадлежат поднятия, прогибы, структурные террасы и пр. В основании территории заповедника тектонический фундамент образован северным крутым крылом Острогожского поднятия (рис. 1).

На севере фундамент резко ограничен системой тектонических разломов. С востока его обрамляет Пуховское локальное поднятие, а с запада – Потуданский прогиб. Разграничивает две эти структуры тектонический разлом, простирающийся вдоль правого берега р. Тихая Сосна. Территория в течение длительного времени испытывала тектоническое поднятие. Начиная с миоцена наиболее возвышенные участки плато, расположенные в южной части заповедника, были приподняты на 190–210 м. Пойменная часть заповедника испытала менее значительные поднятия – 150–170 м. В настоящее время территория продолжает подниматься со скоростью около 2 мм в год.

Геологическое строение и особенности тектоники находят непосредственное отражение в рельефе и направленности развития геоморфологических процессов заповедника.

Характерной особенностью геоморфологического строения заповедника является широкое распространение сильно расчлененных относительно пониженных пологоволнистых эрозионно-денудационных равнин. В целом рельефу района свойственна унаследован-ность его от структурно-тектонических элементов всех периодов. Особенно тесна зависимость развития рельефа от структурно-тектонических факторов неоген-четвертичного времени.

Начало формирования основных элементов рельефа в районе музея-заповедника «Див-ногорье» приходится на миоцен, когда после отступления палеогенового моря его дно превратилось в равнину. Постепенно под воздействием тектонических поднятий и процессов денудации начали вырабатываться основные элементы рельефа данного участка. К концу

Рис. 1. Неотектоническая карта района Дивногорья и его окрестностей [8]:

а – новейшие локальные поднятия; б – поднятия; в – прогибы; г – новейшие структурные линии (штрихи указывают направление смещения); д – изобазы суммарных тектонических движений за неотектонический этап (в м).

Новейшие локальные поднятия: 1 – Аношкинское; 2 – Верхнеикорецкое; 3 – Хреновское; 4 – Пуховское;

5 – Кисляйское; 6 – Колодежненское; 7 – Погореловское. Поднятия: 8 – Еманчанское; 9 – Острогожское.

Прогибы: 10 – Масальский; 11 – Павловско-Мамонский; 12 – Потуданский неогена здесь заложились основные контуры рельефа и гидрографической сети, обособились водоразделы и речные долины.

В четвертичный период сформировалась хорошо развитая балочная сеть, образовались речные террасы Тихой Сосны. В эпоху максимального оледенения на рассматриваемую территорию заходили ледники, оказавшие заметное влияние на очертания долины Тихой Сосны и Дона. После отступления ледника наиболее значительные скопления морены и водно-ледниковых аллювиальных отложений были сосредоточены преимущественно в долинах рек. Активизировавшиеся тектонические поднятия в верхнечетвертичное время привели к углублению речных долин, размыву морены и образованию уступов третьей, второй и первой надпойменных террас левобережья Дона.

В настоящее время происходит дальнейшее развитие рельефа территории заповедника. Здесь активно развиваются эрозионные процессы. На отдельных участках наблюдаются проявления оползней, карста, суффозии и обвально-осыпных процессов.

В геоморфологическом отношении территория музея-заповедника состоит из двух основных частей: речной долины и междуречного плато. В формировании речной долины, относящейся к территории музея-заповедника, принимали участие водные потоки Дона и Тихой Сосны. Правобережная пойма Тихой Сосны имеет два четко выраженных высотных уровня: высокую пойму и первую надпойменную террасу, приподнятую над урезом русла примерно на 12 м.

Ширина долины Дона на рассматриваемом участке сравнительно небольшая – до 2 км, глубина вреза реки составляет 100 м. Рельеф правобережной части поймы ниже впадения в Дон Тихой Сосны (0,2–0,3 км) местами осложнен неглубокими западинами и всхолмлениями сильно размытого прируслового вала.

Правый коренной склон долины Тихой Сосны и Дона – крутой, с многочисленными обнажениями мела и мергеля. На отдельных участках крутизна склонов превышает 60 оС. Высота его достигает 100 м во многих местах склон изрезан оврагами, балками и ложбинами стока. Здесь же распространены опол- зни, осыпи и микроформы голого мелового карста. У основания склона нередко обнажаются сеноман-альбские пески.

Междуречное плато с запада обрамлено долиной р. Тихая Сосна, с севера – долиной Дона, с юга – балкой Голой и с востока – балкой Стенкин яр. Западные и северные отроги плато представляют собой типичный педимент – наклонную денудационную равнину, выработанную в мело-мергельных породах и перекрытую маломощным слоем рыхлых песчано-глинистых отложений. Главная роль в ее формировании принадлежит плоскостному смыву и струйчатым потокам.

Центральная часть плато приподнята до 185 м. Осевая часть его имеет выпуклую форму и осложнена системой невысоких (до 5 м) останцовых поднятий. Протяженность этой части плато 2 км, максимальная ширина – 1 км. В рельефе хорошо выражен приводораздельный склон, опоясывающий неширокой (от 100 до 300 м) наклонной (до 3 о) полосой наиболее возвышенную часть плато. Ниже приводораздельный склон переходит в придолинный и прибалочный склоны, характерной особенностью которых являются заметно возросшая крутизна (от 3 до 10 о), сильная расчлененность ложбинами стока и вершинами растущих оврагов.

Окраины плато изрезаны густой сетью оврагов, открывающихся в речные долины и балки. На территории музея-заповедника насчитывается более 50 оврагов, имеющих длину более 100 м, ширина их обычно не превышает 50 м, а глубина – 20–30 м. Здесь получили развитие два типа оврагов: боковые (склоновые) и донные. Преобладают узкие, крутостенные, прямолинейные овраги с голыми меловыми бортами. Многие овраги интенсивно растут, продвигаясь в сторону водораздела.

В пределах рассматриваемого участка сформировались довольно крупные балки: Голая, каньон, Стенкин яр и др. Самая большая балка – Голая, ориентированная с востока на запад, на территории заповедника располагаются средняя и нижняя ее части. Протяженность этих отрезков балки составляет 3,5 км, общая ее длина – 5 км, ширина балки в средней части – 0,5 км, глубина – 40 м. Правый меловый склон ее изрезан мно- гочисленными оврагами, а также осложнен тремя крупными ветвящимися донными оврагами и хорошо развитыми конусами выноса мелового делювия.

Оползневые формы рельефа приурочены к склонам речных долин, балок, оврагов. Оползни возникли здесь в результате широкого распространения наклонно залегающих водоупорных пород (мергелей и глин), перекрытых рыхлыми, хорошо поглощающими воду щебнистыми и песчано-глинистыми отложениями. Преобладают небольших размеров оползни-оплывы, которые нередко образуются и на крутых меловых склонах, перекрытых делювием.

В формировании современного рельефа музея-заповедника большую роль играет меловой карст. Карстующиеся мело-мергельные породы здесь на значительной площади обнажены, что предопределяет развитие голого карста. Голый меловой карст наиболее активен в местах выходов на дневную поверхность наиболее чистых в литологическом отношении толщ мело-мергельных пород. Его развитию также способствует отсутствие щебнистых и делювиальных отложений, экранирующих толщу мело-мергельных пород. Формы рельефа голого мелового карста довольно разнообразны. Они включают трубчатые, лунковые, ячеистые, гребневидные и бороздчатые кары. Эти микро, а в некоторых случаях мезоформы карстового рельефа, распространены спорадически. Чаще встречаются лунковые и ячеистые карры. Ими буквально изъедены поверхности отдельных меловых обнажений. Подобную картину можно наблюдать на стенках Больших и Малых див. Гребневидные и бороздчатые карры наиболее распространены на бортах донного оврага балки Каньон [8].

Суффозионные формы рельефа в пределах музея-заповедника встречаются редко. Особенностью суффозионных процессов этого участка является то, что они свойственны как для песчаных толщ, так и для мелового делювия. Суффозионные формы представлены понорообразными провалами, наклонными трубообразными каналами в местах интенсивной инфильтрации поверхностного стока временных водотоков. Подобного рода суффози-онные формы рельефа можно наблюдать, например, в меловом делювии донного оврага балки Каньон.

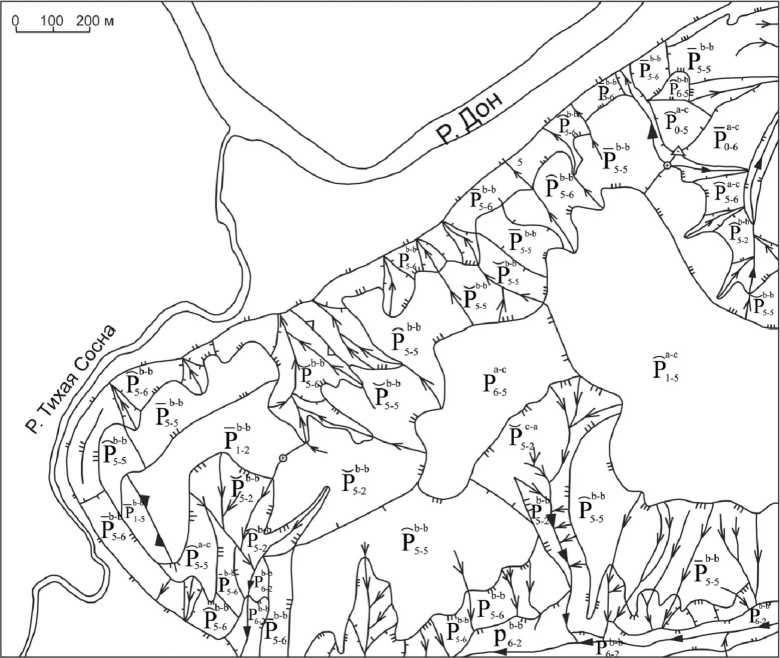

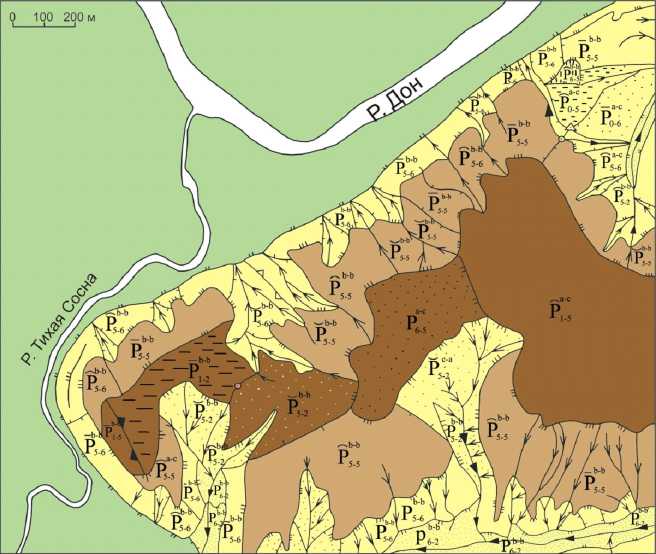

Детальная геоморфологическая карта на территорию музея-заповедника «Дивногорье» (см. рис. 2) создавалась на основе топографической карты масштаба 1: 10 000. Крупномасштабный топографический материал в сочетании с полевыми наблюдениями позволили создать достаточно подробную карту, на которой нашли отражение наиболее типичные черты и характерные особенности рассматриваемой территории.

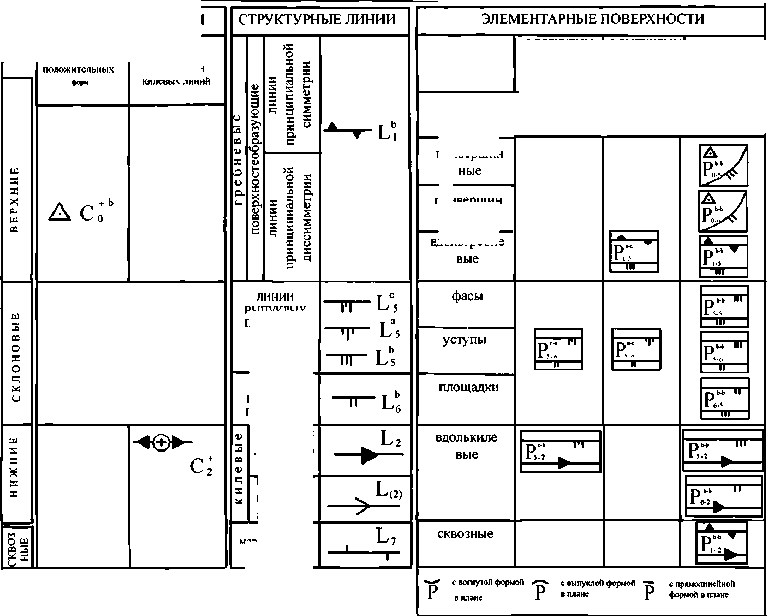

Детальное изучение территории музея-заповедника по литературным источникам и непосредственно в поле позволили дать динамическую интерпретацию выделенным морфологическим элементам (см. рис. 3).

Месторасположение изучаемого участка, несомненно, оказывает влияние на процессы восстановления растительного покрова после антропогенного вмешательства. Распаханные в прошлом веке степи, облик которых практически полностью был утрачен, сохранились лишь в виде небольших островков, на участках, как правило, не пригодных для сельскохозяйственной деятельности или на территориях немногочисленных степных заповедников. Основанный в 1991 г. природный историко-археологический музей-заповедник «Дивногорье» расположен в лесостепной зоне на юго-восточной границе Среднерусской возвышенности, но эта территория, как и все окружающие участки, была подвержена распашке.

Многие исследователи, такие как К. Владимиров [5], Н.С. Камышев [6], Н.А. Аврорин [1], Н.А. Цибанова [11] и др., подробно изучали восстановительные сукцессии степной растительности в Центральном Черноземье. Известен порядок сукцессионных смен растительных сообществ, подробно изучена специфика восстановления и возможность влияния человека на скорость, и качественные характеристики восстанавливаемой растительности (высевание травосмесей, обработка территории химическими элементами, разные режимы заповедования). Но несмотря на то что данная проблема широко рассмотрена, для каждого отдельно взятого участка бывших степей существуют свои особенности. Именно такие специфичные, уникальные условия присутствуют на изучаемой нами территории.

ХАРАКТЕРНЫЕ ТОЧКИ вершины ундуляций гребневых и килевых линий вершины изометричных

адолькиле профилем профилем

НАКЛОННЫЕ с выпуклым поперечным

0 прямым поперечным иорфоизографы поверхнос теобразую

Рис. 2. Геоморфологическая карта музея-заповедника Дивногорье

с вогнутым поперечным профилем

привершин

привершин

вдольгребне

ВЫПУКЛЫХ

ПЕРЕГИБОВ

линии ВОГНУТЫХ ПЕРЕГИБОВ

неповерх ностеобр азующие

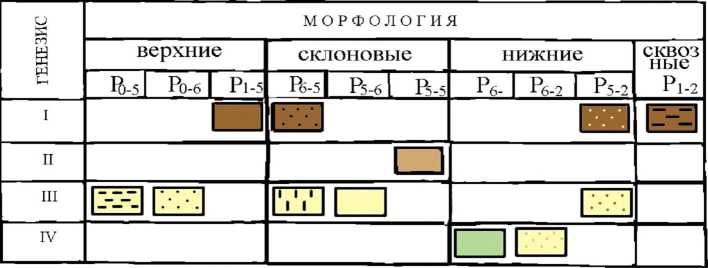

Рис. 3. Морфогенетическая карта музея – заповедника Дивногорье:

I – Денудационные пологонаклонные поверхности, выработанные в мело-мергельных породах, частично перекрытые маломощным слоем песчано-глинистых отложений; II – Денудационные наклонные поверхности;

III – Эрозионно-денудационные поверхности, выработанные в мело-мергельных породах;

IV – аккумулятивные поверхности сложенные песчано-глинистыми отложениями

Имея небольшую площадь 1082,8 га, территория «Дивногорья» представляет собой сложную совокупность своеобразных по структуре фаций и урочищ, принадлежащих к плакорному, склоновому и пойменному типам местности. Многие фрагменты ландшафта заповедника (выходы мела, крутые склоны балок и др.) затронуты хозяйственной деятельностью человека незначительно, сохраняют естественный ход физических и геохимических процессов, а также характерную для этих мест биоту. Они формируют природоохранный каркас местности и могут быть использованы в качестве природных эталонов.

Все плакорные части заповедника многие столетия испытывали значительную и разнообразную антропогенную нагрузку и в настоящий момент находятся на разных стадиях восстановительной сукцессии.

Восстановление степной растительности на территории заповедника началось более 60 лет тому назад (в послевоенные годы), когда были выведены из пахотного клина первые участки современных залежей. Затем в середине 60-х гг. прошлого века перестали распахивать один участок, а спустя 10 лет (1970–1975 гг.) был выведен из эксплуатации еще один, но даже в период перестройки (90-е гг. прошлого века), не- смотря на катастрофическое состояние сельского хозяйства в стране, самые выровненные участки тогда уже основанного заповедника продолжали распахиваться.

Именно благодаря сохранившимся пашням мы получили возможность наблюдать за ходом восстановления степной растительности фактически с нуля. Таким образом, практически вся территория музея-заповедника это: 1) набор залежей разного возраста, 2) склоновых участков на которых производился выпас скота и 3) крутых склонов, полностью непригодных для сельскохозяйственного использования (рис. 4).

Схема сукцессионного ряда для залежей на территории заповедника такова:

-

1) бурьянистая стадия;

-

2) стадия корневищных и рыхлодерновин-ных злаков;

-

3) стадия дерновинных злаков или вторичная целина.

Но каждая из перечисленных стадий имеет ряд особенностей и связано это в первую очередь с экологическими условиями изучаемой территории:

-

1. Климатические условия.

-

2. Эдафические условия.

Суммы активных температур велики и достигают порядка 27 000. Самым теплым, со среднемесячной температурой +20,50 оС, является июль. Наиболее холодный месяц – январь, средняя температура его составляет –9.00 оС. Среднегодовая температура воздуха, по данным метеостанции Лиски, положительная – около +60 оС. Средний из абсолютных максимумов температуры воздуха в июле равен 36 оС.

Возвышенные и низменные, меловые и суглинистые сильно- и слаборасчленненые участки музея-заповедника отличаются друг от друга по микроклиматическому режиму. Особенно заметно сказывается влияние рельефа на суточном ходе температур, что связано в основном с заметным перепадом высот. По теплообеспеченности отличаются между собой не только приподнятое междуречное плато и поймы рек, но и более мелкие орографические объекты. Разница в сумме температур выше +100 оС в течение года из-за своеобразия рельефа в условиях лесостепи, в том числе и на территории заповедника, может достигать 2 000.

Годовое количество осадков на территории «Дивногорья» составляет в среднем, по данным МС Лиски, около 470 мм [4]. В зимний период осадки не превышают 100 мм, летом их выпадает от 150 до 175 мм, что свидетельствует о континентальном типе годового хода осадков [10]. В пределах сроков работы на исследовательских полигонах в заповеднике (2000–2009) флуктуации этого климатического показателя были незначительными, а фиксируемые разногодичные отличия в структуре растительных сообществ не могут напрямую объясняться динамикой одного этого фактора.

Согласно почвенно-географическому районированию, выполненному П.Г. Адерихи-ным [2], территория заповедника относится к району распространения типичных и выщелоченных черноземов. В дифференциации почвенного покрова играют роль эрозионное расчленение территории и литологический состав почвообразующих пород. Основной фон почвенного покрова образуют черноземы типичные и выщелоченные среднемощные тяжелосуглинистые и глинистые, сформированные на лессовидных суглинках. Особые по-

Рис. 4. Типы существовавших в прошлом на территории музея-заповедника сельскохозяйственных угодий

чвы появляются там, где в качестве почвообразующей породы выступает элювий мела. Участок, где расположены наши полигоны-трансекты, приурочен именно к выходам меловых пород. Эти породы бедны элементами питания растений, обладают низкими физическими и водно-физическими свойствами [3]. Характеристики и таксономическая принадлежность почв, формирующихся на меловых отложениях, зависят от мощности рыхлой толщи, залегающей на плотной меловой плите. При распашке темногумусовые остаточно-карбонатные почвы переходят в агротемногумусовые остаточно-карбо-натные. При переходе в залежь, под влиянием естественной растительности, в агрогоризонте начинается постепенно формироваться гумусовый горизонт с типичной для естественных почв зернистой или мелко-комковатой водопрочной структуры. Однако признаки былой распашки сохраняются в профиле почвы на протяжении многих лет в виде однородно окрашенного, часто бесструктурного слоя, с неестественно ровной нижней границей, лежащего под современным гумусовым горизонтом. Наличие таких признаков служит основанием для выделения постаг-рогенных подтипов в типах естественных почв. На участке наблюдений, на плакоре и на пологом склоне встречаются как темногумусовые остаточно-карбонатные постагро-генные почвы – под залежами разного возраста, так и постагрогенные темногумусовые почвы – на более «молодых» залежах.

Как уже говорилось ранее, почвообразующей породой на изучаемой территории выступает элювий мела, что оказывает влияние на растительный покров практически на любой стадии восстановления. Влияние мела на растительность напрямую связано с мощностью почвенного профиля. Так, самые выровненные участки заповедника имеют мощность почвенного профиля более 60 см и влияние здесь карбонатных пород несколько меньше чем на склоновых участках, где зачастую вообще отсутствует гумусовый горизонт и на поверхности обнажаются меловые породы. Четко прослеживается и наличие в составе растительного покрова растений кальцефитов в зависимости от глубины залегания мела. К сожалению, на данный момент нельзя срав- нить растительные сообщества на участках с максимально глубоким залеганием мелов, так как они только начали восстанавливаться (возраст залежей здесь не превышает 10 лет). Залежи, выведенные из оборота в 60–70-х годах и находящиеся на заключительной стадии восстановления растительности (стадия корневищных и рыхлодерновинных злаков), исследовались нами с 2000 по 2013 год.

В настоящее время на территории музея-заповедника активно проводится экскурсионная деятельность, археологические изыскания, что, несомненно, оказывает влияние на восстановление растительного покрова.

Список литературы Музей-заповедник «Дивногорье»: экология, литология, растительность (Воронежская область)

- Аврорин, Н. А. Растительность разновозрастных залежей Каменной степи/Н. А. Аврорин//Геоботаника. -1934. -Т. 1. -С. 187-195.

- Адерихин, П. Г. Почвы Воронежской области, их генезис, свойства и краткая агропроизводственная характеристика/П. Г. Адерихин. -Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1963. -253 с.

- Ахтырцев, Б. П. Почвенный покров среднерусского Черноземья/Б. П. Ахтырцев, А. Б. Ахтырцев. -Воронеж: ВГУ, 1993. -216 с.

- Бережной, А. В. «Дивногорье»: природа и ландшафты/А. В. Бережной, Ф. Н. Мильков, В. В. Михно. -Воронеж: ВГУ, 1994. -144 с.

- Владимиров, К. Залежная и степная растительность в Бобровском уезде Воронежской губернии/К. Владимиров//Тр. по приклад. Ботанике. -1914. -Т. VII, № 10. -С. 619-679.

- Камышев, Н. С. Закономерности развития залежной растительности Каменной степи/Н. С. Камышев//Ботан. журн. -1956. -Т. 41, № 1 -С. 54-6112.

- Мильков, Ф. Н. Дивы Среднерусской возвышенности/Ф. Н. Мильков//Природа. -1954. -№ 9. -С. 92-94.

- Раскатов, Г. И. Неотектоническая карта/Г. И. Раскатов//Атлас Воронежской области. -1968. -С. 7.

- Федотов, В. И. Царева лука/В. И. Федотов//Воронежские дали. -1981. -С. 140-144.

- Филатова, Т. Д. Восстановительная динамика восточно-европейских луговых степей (на примере центрально-черноземного биосферного заповедника им. В.В. Алехина)/Т. Д. Филатова. -М., 2005. -156 с.

- Цибанова, Н. А. Восстановление растительности на залежи в северной степи/Н. А. Цибанова//Ботан. журн. -1982. -Т. 62, № 2. -С. 229-231.

- Bazzaz, F. A. Plant species diversity in old-field successional ecosystems in Southern Illinois/F. A. Bazzaz//Ecology. -1975. -Vol. 56. -P. 485-488.

- Grime, J. P. Plant strategies and vegetation processes/J. P. Grime. -Chichester e.a.: J. Wiley and Sons, 1979. -371 p.

- Larsen, J. N. Towards a second generation digital elevation model for Denmark/J. N. Larsen, T. Balstrom, O. Jacobi. -Geogr. Tidsskr. -1999. -P. 27-34.

- Nicholson, S. A. Plantspecies diversity in old -field succession on the Georgia Piedmont/S.A. Nicholson, C. D. Monk//Ecology. -1974. -Vоl. 55. -Р. 1075-1085.

- Osbornova, J. Principal plant species of the studied fields/J. Osbornova//Succession in abandoned Fields. -1990. -Р. 11-22.

- Prach, K. Vegetational dynamics/K. Prach//In Succession in abandoned Fields. -1990. -Р. 127-133.

- Succession in abandoned Fields: studies in Central Bohemia, Czechoslovakia; еd. J.Osbornova et al. -Dordrecht Kluwer Acad.Publ,1990. -169. Р.

- Sulebak, J. R. Landscape regionalization by automatic classification of landform element/J. R. Sulebak, B. Etzelmueller, J. I. Sollid. -Nor.geogr.tidsskr, 1997. -№ 1. -P. 35-45.

- Prach, K. Vegetational dynamics/K. Prach//In Succession in abandoned Fields. -1990. -Р. 127-133.