Музейная сеть России: основные характеристики и проблемы изучения

Автор: Юренева Тамара Юрьевна

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Музееведение и охрана культурного наследия

Статья в выпуске: 4, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются в динамике основные количественные и качественные параметры музейной сети России, исследуется проблема обеспеченности музеями населения страны, рассматриваются недостатки и пробелы в существующей системе статистического наблюдения за музейной отраслью.

Музей, число музеев, музейная статистика, музейная политика, культурная политика

Короткий адрес: https://sciup.org/170173959

IDR: 170173959 | УДК: 008:311+069, | DOI: 10.34685/HI.2019.27.4.008

Текст научной статьи Музейная сеть России: основные характеристики и проблемы изучения

На протяжении последних десятилетий в музейной сфере происходят глубокие изменения, вызванные активным внедрением информационных технологий, инновационных музейных практик, новых методик использования гуманитарных ресурсов. Музей постепенно становится важным фактором не только культурного, но и социально-экономического развития регионов. Повышение его роли в социокультурном пространстве, в свою очередь, актуализирует изучение музейной сети страны с целью установления закономерностей и тенденций ее развития, оптимизации процессов управления и планирования в области музейного дела. Среди важных и необходимых направлений исследований в этой области – динамика развития музейной сети и отдельных профильных групп музеев, анализ обеспеченности музеями населения страны и жителей отдельных ее регионов. Изучению этих проблем и посвящена данная статья.

Музейная сеть России как исторически сложившаяся совокупность музеев формировалась на протяжении более чем трех столетий; в 1920-е гг. путем реорганизации дореволюционной сети и учреждения новых музеев на основе национализированных, конфискованных и секуляризованных художественных ценностей была создана единая государственная музейная сеть. Согласно существовавшей в советский период классификации по административному принципу, в стране функционировали государственные музеи и так называемые общественные музеи – школьные музеи, музеи предприятий, колхозов, совхозов, музеи при местных Советах и т. д. Государственные музеи делились на музеи системы Министерства культуры и музеи других ведомств.1

С конституционным закреплением многообразия форм собственности в постсоветский период стали развиваться новые типы музейных учреждений – муниципальные, частные, корпоративные и церковные музеи. В 1996 г. Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» впервые ввел разделение Музейного фонда страны на государственную и негосударственную части. Таким образом, в зависимости от формы собственности на музейные предметы и музейные коллекции, российские музеи разделены на государственные музеи и негосударственные музеи. Однако система статистического наблюдения за музейной отраслью осталась прежней и кардинальных изменений не претерпела: частные, корпоративные, церковные и другие негосударственные музеи средствами федеральной статистки не учитываются.

С 1970-х гг. сбором, обработкой и анализом музейной статистики на федеральном уровне занимается Главный информационно-вычислительный центр (ГИВЦ) Министерства культуры, который передает сведения Федеральной службе государственной статистики РФ (Росстату). ГИВЦ собирает данные о ведомственных и муниципальных музеях, но учитывает далеко не все из них. Дело в том, что форму федерального статистического наблюдения № 8–НК заполняют лишь юридические лица; музеи, не имеющие статуса юридического лица – многие структурные подразделения научных и образовательных организаций, предприятий, а также некоторых муниципальных учреждений культуры, как правило, оказываются вне системы статистического учета. Например, системой федерального статистического наблюдения охвачены не все музеи, находящиеся в ведении Российской академии наук и отраслевых академий наук. Среди ведомственных музеев субъектов РФ учитываются, главным образом, музеи федерального значения.

Таким образом, в нынешней системе федерального статистического наблюдения имеются серьезные пробелы, уходящие корнями в советское прошлое. Они не позволяют объективно оценивать совокупность негосударственных музеев, затрудняют проведение полномасштабного анализа параметров музейной сети страны и разработку стратегии развития музейной отрасли.

Согласно данным ГИВЦ МК РФ, в 2017 г. в стране насчитывалось 2742 музея всех видов ведомственной принадлежности, включая филиалы (обособленные подразделения). При этом в ведении органов управления культурой находился 2641музей, в ведении других министерств и ведомств — 101 музей. В соответствии с категорией культурной значимости 96 учреждений являются музеями федерального ведения, а остальные находятся в ведении субъектов Российской Федерации или муниципальных органов власти2.

На протяжении последних десятилетий развитие государственной музейной сети России имело положительную динамику. За период 2001– 2016 гг. число музеев, находящихся в ведении органов управления в сфере культуры, увеличилось на 30% (с 2027 до 2637 музеев). Общее число музеев всех ведомств и организаций за период 2008– 2016 гг. возросло на 10% (с 2495 до 2742 музеев)3. Однако оценка отечественной музейной сети по принципу «от достигнутого» явно недостаточна для целей стратегического планирования и конструктивной культурной политики. Следует принимать во внимание и общеевропейский контекст развития отечественной музейной сферы, поэтому необходим сравнительный анализ количественных параметров музейной сети России и зарубежных стран. Безусловно, корректные исследования возможны лишь при наличии сопоставимых статистических данных.

Надо сказать, что с 1990-х гг. отсутствие сопоставимой статистики культуры было предметом обсуждения на многих международных конференциях, а Статистическое бюро Европейского Союза (Евростат) в 1997 г. учредило Экспертную группу по вопросам гармонизации статистики культуры. В музейной сфере попытки решить проблему международной сопоставимости статистических данных привели к созданию в 2002 г. Европейской группы по музейной статистике, в которой ныне присутствуют 32 страны – как члены Евросоюза, так и государства, не входящие в это объединение. Гармонизация статистических данных — процесс долговременный и трудоемкий, поэтому публикуемые материалы всегда сопровождаются подстрочными примечаниями, без учета которых сравнительный анализ некорректен4. Для сопоставления данных о величине музейной сети отдельных стран используется показатель, соотносящий число музеев с численностью населения в пересчете на 100 тыс. жителей.

Сопоставительный анализ показывает, что по числу музеев Россия является одним из лидеров среди европейских стран. Для сравнения: в 2016 г. в Германии насчитывалось 6712 музеев, в России – 2742, в Испании – 1504, в Швейцарии – 1108, в Польше – 944, в Нидерландах – 694, в Австрии – 553, в Чехии – 484, в Финляндии – 326, в Швеции – 301, в Эстонии – 246; в Сербии – 141. Однако показатель обеспеченности музеями населения России, то есть число музеев на 100 тыс. жителей является одним из самых низких в Евро-пе–1,9музея.Длясравнения:вГермании–8,17музея; в Испании – 3,20; в Швейцарии – 13,30; в Польше – 2,46; в Нидерландах – 4,10; в Австрии – 8,55; в Чехии – 4,60; в Финляндии – 5,90; в Швеции – 3,09; в Эстонии – 18,70; в Сербии – 2,0.

Безусловно, эти данные носят исключительно ориентировочный характер, ведь статистические данные собираются на основе разных подходов, разных методов и разных дефиниций. Дело в том, что понятие «музей» в большинстве стран юридически не защищено, поэтому частное лицо или организация могут использовать его для обозначения своей коллекции или какой-то структуры. С другой стороны, некоторые учреждения могут и не иметь слова «музей» в своем наименовании, но являться таковыми по существу. Поэтому статистическое наблюдение не может основываться на названии «музей», а должно исходить из определения музея. При этом одни страны используют дефиницию Европейской группы по музейной статистике, которая во многом совпадает с дефиницией Международного совета музеев, другие же исходят из национальных критериев, имеющих порой существенные особенности5.

Кроме того, во многих странах, как и в России, статистическим наблюдением охвачена не вся совокупность музеев. В ряде стран статистические опросы носят добровольный характер, и не все музеи ориентированы на эту процедуру. Например, в Австрии в 2016 г. из 747 зарегистрированных музеев респондентами стали лишь 553, таким образом, четвертая часть музейной сети (194 музея) осталась неохваченной статистическим наблюдением.

В Италии ежегодным статистическим наблюдением охвачены только государственные музеи, подведомственные Министерству культуры; в 2017 г. их насчитывалось 472. Сведения об остальных музеях периодически собирает и обрабатывает Итальянский национальный институт статистики. Согласно его данным, в 2011 г. в Италии насчитывалось 4588 музеев, из которых 454 учреждения являлись государственными музеями, 2120 находились в региональной и местной собственности, а 1618 были частными музеями. Таким образом, в Италии реальные показатели обеспеченности населения музеями легко корректируются в сторону почти десятикратного увеличения: 0,78 музеев (2017 г.) и 7,7 музея на 100 тыс. жителей (2011 г.) Применительно к России такая корректировка невозможна в силу вышеизложенных особенностей сбора, обработки и анализа музейной статистики. Между тем число музеев в расчете на количество жителей входит в группу международных статистических показателей, характеризующих уровень жизни населения. Поэтому объективные данные о количественных параметрах музейной сети необходимы для разработки стратегии дальнейшего развития музейной деятельности в России.

Надо сказать, что во второй половине 1990-х гг., занимаясь проблемой обеспеченно-

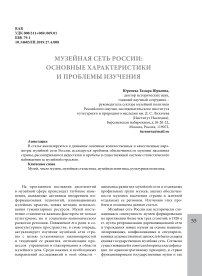

Музейная сеть Минкультуры

Рис. 1. Территориальное размещение музейной сети.

Центральный федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Южный федеральный округ

Северо-Кавказский федеральный округ

Уральский федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ сти населения страны учреждениями культуры, Правительство РФ одобрило социальные нормативы, а также методику определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах культуры, в том числе и в музеях. Эти нормативы носили рекомендательный характер и не распространялись на Москву и Санкт-Петербург. В каждом субъекте Российской Федерации за счет его бюджета рекомендовалось содержать не менее 2 музеев. Минимальное количество музеев в муниципальных районах, городских поселениях и городских округах, а также в сельских поселениях зависело от общей численности населения, наличия музейных коллекций и возможности органов власти обеспечить сохранность и безопасность предметов Музейного фонда РФ. Количество музеев, рекомендуемых для размещения в населенном пункте, варьировало от одного до трех6.

Основываясь на этой методике, Минкультуры России совместно с Фондом «Институт экономики и социальной политики» провели анализ и оценку обеспеченности населения субъектов РФ учреждениями культуры. Данные представили органы управления культурой 37 субъектов РФ, но для расчетов использовались данные 35 субъектов, так как одобренные нормативы на Москву и Санкт-Петербург не распространялись.

Результаты исследования выявили низкий уровень обеспеченности населения субъектов РФ музеями: при нормативной потребности 9525 единиц фактическая обеспеченность составила 1434 учреждения, т. е. 15 %. При этом городские поселения имели более высокий уровень обеспеченности (77%), чем сельские поселения (3%). Субъекты РФ, имеющие уровень обеспеченности в 100% и более, отсутствовали. Лучше остальных оказались обеспечены музеями Вологодская (91%), Смоленская (75%) и Калужская (67%) области. Значительно ниже нормативного значения оказалось количество музеев в Курганской (2%), Липецкой (3%), Амурской (4%) и Томской (5%) областях7.

Территориальное размещение – один из важных параметров музейной сети. Как уже отмечалось, в 2017 г. в ведении органов управления культурой находился 2641музей. Распределение

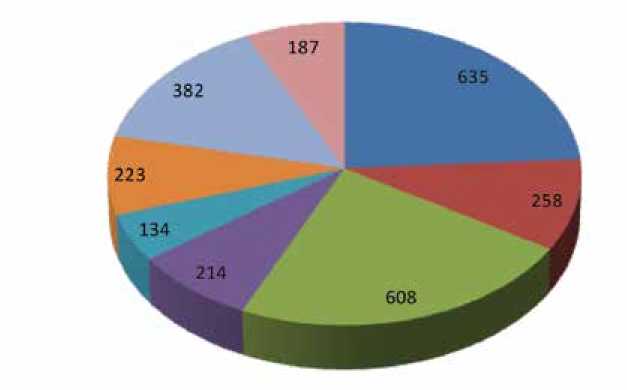

Профильные группы музеев

Рис. 2. Профильные группы музеев.

Искусствоведческие музеи

Исторические и археологические музеи

Краеведческие музеи

Естественно-научные музеи

Научно-технические музеи

Комплексные музеи

Отраслевые, специализированные и прочие музеи музейной сети Минкультуры по федеральным округам представлено на рис. 1.

Более половины музеев сосредоточены в европейской части страны преимущественно на территории Центрального (24%), Северо-Западного (10%), Приволжского (23%) и Южного (8%) федеральных округов. В Сибири и на Дальнем Востоке находится примерно пятая часть музейной сети, а в Северо-Кавказском федеральном округе – 5% музеев. Эта неравномерность территориального размещения обусловлена исторически: начальные этапы формирования музейной сети в XVIII-XIX вв. носили в известной степени стихийный характер, а в первые годы советской власти музеи создавались главным образом в тех регионах, где были сосредоточены дворцы, особняки, усадьбы и монастыри, ставшие объектами музеефикации. Поэтому резко возросло число музеев в европейской части России, и почти не изменилась музейная сеть Северного Кавказа, Урала, Сибири, Дальнего Востока.

К числу важных характеристик музейной сети относится ее профильный состав. Надо сказать, что профильное деление носит в достаточной степени условный характер, и классификационные схемы, предлагаемые исследователями, имеют определенные отличия. Например, разные подходы существуют в отношении музеев, связанных с видами искусства. В 1984 г. Управление музеев Министерства культуры СССР создало межведомствен- ную рабочую группу по вопросам классификации музеев под председательством А. М. Разгона. Одним из предложенных ею новшеств стало разделение музеев на художественные и искусствоведческие. В группу художественных музеев вошли, как и прежде, музеи изобразительных искусств, декоративно-прикладного искусства, народного художественного творчества и художественных промыслов, дворцово-декоративного и паркового искусства. Музеи, документирующие другие виды искусства – театральное, музыкальное, фото и киноискусство – составили группу искусствоведческих музеев8. Это деление выглядит необоснованным, прежде всего, из-за формулировки «искусствоведческий музей», которая в данном контексте воспринимается как некорректная, ведь художественные музеи связаны с искусствоведением ничуть не в меньшей степени.

ГИВЦ Минкультуры и Росстат используют в своих статистических обзорах классификацию ЮНЕСКО, которая выделяет семь профильных групп. Анализ данных за 2017 г. представлен на рис. 2.

Более половины музейной сети (52%) составляют краеведческие музеи; следующая по численности группа – исторические и археологические музеи (19%). Искусствоведческие музеи, в числе которых – музеи изобразительного и прикладного искусства, скульптуры, архитектуры, фотографии, кино и картинные галереи, составляют 12%. К группе комплексных относятся музеи со смешанными коллекциями, доминантный тип которых выделить не представляется возможным; она включает около 9% музейных учреждений. Примерно по 1% от общего числа музеев приходится на естественно-научные и научно-технические музеи. В группу «отраслевые, специализированные и прочие» входит 6% учреждений9.

Анализ динамики профильных групп показывает, что за последние 20 лет активно развивались, главным образом, краеведческие музеи: в 1995 г. они составляли 39% музейной сети, в 2000 г. – 44%, в 2005 – 47%, в 2010 г. и в последующие годы – 52%. Возможно, этот рост в немалой степени обусловлен управленческими решениями, согласно которым в муниципальных районах один из двух-трех создаваемых музеев должен был быть краеведческим10.

На протяжении последних десятилетий относительную стабильность показывала группа научно-технических музеев, составлявшая около 1%; число естественно-научных музеев колебалось в пределах 2,5–1,5%; число исторических и археологических музеев сократилось с 22% в 1995 г. до 19% в 2015 г. Устойчивую тенденцию к снижению продемонстрировала и группа искусствоведческих музеев: в 1995 г. она составляла 17% от общего числа музеев, в 2000 г. — 15%, в 2005 г. — 14%, в 2010 г. и в последующие годы — около 12%.

Эти изменения, безусловно, требуют не простой констатации, а глубокого анализа, как и другие количественные и качественные параметры музейной сети. Ведь разработка стратегии развития музейной деятельности в России, которая приобрела особую актуальность в последние годы, нуждается в объективных сведениях о музейной отрасли. Для выявления закономерностей и тенденций развития определенных групп музеев и музейной сети в целом нужен учет всей со- вокупности музеев страны, независимо от наличия статуса юридического лица и ведомственной принадлежности, нужна оценка средствами федеральной статистики частных, корпоративных и прочих негосударственных музеев.

Список литературы Музейная сеть России: основные характеристики и проблемы изучения

- Броновицкая А., Малинин Н. Москва. Архит1. Гнедовский М. Б., Хлопина О. В. Принципы классификации музеев // Музееведение: Вопросы теории и методики / Отв. ред. Дукельский В. Ю. М.: НИИК, 1987. С. 41-4.

- Музеи и зоопарки Российской Федерации в цифрах. 2017 год: Справочник. / МК РФ, ГИВЦ. М., 2018. URL: https://stat.mkrf.ru/indicators

- Платное обслуживание населения в России. 2017: Стат. сб./ Росстат., М., 2017. -110 с. URL: https://www.gks.ru/storage/mediabank/plat17.pdf

- Распоряжение Правительства РФ от 19.10.1999 N 1683-р (ред. от 23.11.2009) «О методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_ doc_LAW_115847(дата обращения: 16.08.2019).

- Результаты анализа и оценки обеспеченности субъектов Российской Федерации учреждениями культуры. М.: «Издательство «Проспект», 2010. -164 с.

- Российский статистический ежегодник. 2018: Стат. сб./ Росстат. М., 2018. -694 с. URL: https://www.gks.ru/storage/mediabank/year18.pdf

- Статистика культуры 2016. Ежегодное справочное издание о состоянии культуры Российской Федерации в цифрах. М., 2017. 292 с. URL: http:// www.mkstat.ru/upload/statdoc/20180116.pdf

- Юренева Т. Ю. Музеи России в контексте европейских статистических измерений // Культура и искусство. 2018. № 7. С.8-0. 10.7256/2454- 0625.2018.7.26899. URL: http://e-notabene.ru/pki/ article_26899.html DOI: 10.7256/2454-0625.2018.7.26899.URL

- EGMUS -The European Group on Museum Statistics: site. URL: http://www.egmus.eu/ (дата обращения: 18.09.2019).