Музыкально-компьютерные технологии в конструировании утраченных обрядов коренных народов дальнего востока России

Автор: Горбунова Ирина Борисовна, Мезенцева Светлана Владимировна

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Мир художественной культуры

Статья в выпуске: 2 (59), 2021 года.

Бесплатный доступ

Поднимается вопрос об исследовании обрядов и культов с точки зрения возможности их воссоздания (конструирования) средствами музыкально-компьютерных технологий. Секвенсор рассматривается как инструмент воссоздания обряда, позволяющий раскрыть аспекты комплексной модели семантического пространства музыки. Подчеркиваются возможности музыкально-компьютерной среды для изучения и сохранения фольклора. Развитие современных информационных технологий открывает новые возможности в области сбора, фиксации материалов, сохранения и передачи фольклорных фондов. Акцентируется внимание на возможностях современных музыкально-компьютерных технологий, открывающихся для композиторов, аранжировщиков и исполнителей.

Культ близнецов, музыкально-компьютерные технологии, секвенсор, семантическая модель пространства музыки

Короткий адрес: https://sciup.org/140257543

IDR: 140257543 | УДК: 78.01

Текст научной статьи Музыкально-компьютерные технологии в конструировании утраченных обрядов коренных народов дальнего востока России

Горбунова И.Б., Мезенцева С.В. Музыкально-компьютерные технологии в конструировании утраченных обрядов коренных народов Дальнего Востока России // Общество. Среда. Развитие. – 2021, ¹ 2.– С. 53–55.

В настоящей работе предлагается продолжение рассмотрения проблемы, поднятой нами в предыдущей работе [2]. Придя в указанной статье к выводу о возможности предположить новый культурологический феномен, представляющий собой некий особый язык музыкального (музыкально-компьютерного) взаимодействия, коммуникации в пространстве при помощи воссоздания (конструирования) утраченных звучаний в секвенсоре, мы предлагаем продолжение исследования этой проблемы на основе обрядов коренных народов Дальнего Востока России. Мы рассматриваем секвенсор (как часть музыкально-компьютерной среды) в качестве инструмента, позволяющего раскрыть аспекты комплексной модели семантического пространства музыки.

Музыкально-компьютерные технологии в современной культуре играют раз- личные роли [7; 8], все больше внедряясь в различные области современной культуры. Современному композитору, аранжировщику и исполнителю открываются новые возможности для творчества: но-татор (нотный редактор), позволяет услышать полную партитуру в процессе ее сочинения или аранжировки (пусть и не в «живом» звучании акустических инструментов, а в «цифровом», но это прослушивание дает возможность сразу охватить и представить оркестровое/ансамблевое звучание, в том числе с вокальными и синтезированными тембрами в том исполнении, которое задумал композитор; облегчается процесс выделения партии из созданной партитуры как для прослушивания (соло или в ансамбле), так и для физического выделения на электронный или бумажный носитель; ряд приемов музыкального компьютера помогает снизить трудо-

Общество

емкость некоторых процессов, например, при сочинении канонов, полифонических произведений (своеобразная экономия творческой энергии), создание музыкальных произведений с заданными характеристиками звучания, создание звуковых фрагментов заданного характера и т.д. (см. подробнее, например, в работе [4]).

Важным компонентом, инструментом исследования становятся музыкально-компьютерные технологии в формировании комплексной модели семантического пространства музыки [1; 2; 6; 12], открывая новые перспективы изучения и сохранения фольклора. В частности, секвенсор имеет богатые и еще не до кон- ца раскрытые и оцененные возможности в конструировании утраченных звучаний. Рассмотрим это явление на примере обряда. В наши дни необходимым признается сохранение культурного наследия и перевод лучших его образцов в цифровой вид. Но есть звучания, которые уже утрачены и могут быть восстановлены в виде воссоздания при помощи музыкально-компьютерных технологий. Утрачиваемые ритуальные действия народов Дальнего Востока могут быть воспроизведены не только указанными средствами. Есть и иной путь функционирования таких обрядов, а также и образцов необрядовой традиционной музыкальной культуры: например, они могут быть воссозданы в исполнении современных профессиональных или любительских фольклорных коллективов. И такие примеры нам известны и достаточно широко распространены. В настоящей работе предлагается один из возможных ракурсов иного взгляда на возможности МКТ в этой области.

Общество. Среда. Развитие № 2’2021

В прошлом у коренных народов Дальнего Востока России бытовал культ близнецов . Ульчский вариант впервые описан А.М. Золотаревым [4]. Он основан на особенном отношении к близнецам и их матери. Помимо ульчей, культ близнецов был выявлен учеными у нивхов [9; 11], нанайцев, ороков, нивхов, орочей, некоторых народов Северо-Востока [10, с. 20]. Культ близнецов выражался в специальном обряде: умерших близнецов и их матерей хоронили на земле в специально сооружаемых могильных сооружениях (встречались редкие случаи захоронения отца близнецов), в то время как основной формой погребения у нивхов является трупо-сожжение [11, с. 208–328].

Звуковая сторона обряда в быту уже утрачена и осталась лишь в немногочисленных исследованиях и в памяти старо- жилов. Из музыкальной стороны обряда погребения близнецов известно, что применялась игра на так называемом звуковом бревне и палках-посохах. Отмечено, что обрядовые наигрыши могли исполняться и в момент рождения близнецов.

Культ близнецов был связан с верой в то, что мать близнецов – «таежная женщина», жена медведя. Очевидно, по этой причине в обрядах, связанных с культом близнецов и празднике медведя, применялись идентичные ритуальные инструменты – звуковое бревно и посох-палка.

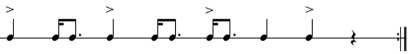

Так же, как и на медвежьем празднике, при похоронах «таежной женщины» и самих близнецов ульчи отстукивали ритуальные ритмы посохами-палками по земле и интонировали на звуковом бревне. По нашим материалам, во время пения на медвежьем празднике «таежная женщина» стучала одной палкой-посохом, а при похоронах близнецов или их матери не пели, а только стучали по земле двумя палками-посохами (этот же ритм дублировался на звуковом бревне)1:

Приведенный образец записан одним из авторов статьи С.В. Мезенцевой в 2004 году от ульчанки Мадо Сопчевны Дечули. Важен тот факт, что ее бабушка была «таежной женщиной», на похороны которой Мадо Сопчевна вместе с братом тайно «прокрались»: «Мы были детьми, а в ритуальных похоронах могли участвовать только пожилые люди. Но нам с братом было очень любопытно, и мы пошли в лес на звук бревна, спрятались и увидели весь обряд. Бабушку хоронили в сидячем положении. Голое тело обворачивали в черемуховые стружки (самые ритуальные), а голову обматывали белой тканью». Важно отметить, что этот же ритм исполнялся у ульчей на посохах-палках и во время обряда «каса» – проводов души умершего в загробный мир.

Выявлены факты участия поющей шаманки на похоронах близнеца. В ее руках были лишь хвойные ветки, которыми она периодически помахивала, наклоняясь вниз. Таким образом она управляла действиями своих духов-помощников, духов-покровителей [3, с. 70]. По случаю рождения близнецов исполнялся ритуаль- ный ритм, также дублирующий ульчские «медвежьи мелодии».

Один из вариантов применения секвенсора в этом ракурсе – воссоздание существовавшего ранее либо создание нового звукового семантического пространства. Культ близнецов в музыкально-технологическом пространстве секвенсора содержит следующие элементы:

-

1 дорожка – удары палочками по бревну;

-

2 дорожка – удары палочкой о палочку;

-

3 дорожка – удары посохами-палками о землю;

-

4 дорожка – пение шаманки;

-

5 дорожка – шорох черемуховых стружек;

-

6 дорожка – звуки постройки специально сооружаемых могильных сооружений;

-

7 дорожка – звуки костра (при кремировании);

-

8 и далее дорожки – звуки окружающей среды (звуки леса, голоса участников обряда и т. п.).

Результаты и выводы. Таким образом, становится возможным воссоздавать звуковые семантические пространства, аккуму- лирующие в себе различные смысловые составляющие ритуального действа, представляющего собой одно из проявлений комплексного семантического пространства музыки. Еще раз подчеркнем возможность образования новой структуры музыкального пространства, существующей при помощи секвенсора, а также возникновения особых закономерностей взаимодействия образно-смысловых пространств. В наши дни секвенсор представляет собой более значительное явление, чем просто программа или аппаратное устройство для работы с MIDI-данными. Он позволяет существовать музыкальной культуре в новом пространстве и выполняет, в некотором смысле, функцию синергетического согласования тембров, стилей, жанров друг с другом, позволяя объединять разнообразные музыкальные традиции разных народов и исторических эпох. Музыкально-компьютерные технологии могут сыграть решающую роль в сохранении традиционной культуры региона при помощи конструирования утраченных обрядов коренных народов Дальнего Востока России.

Список литературы Музыкально-компьютерные технологии в конструировании утраченных обрядов коренных народов дальнего востока России

- Горбунова И.Б., Заливадный М.С. Комплексная модель семантического пространства музыки: структура и свойства // Проблемы музыкальной науки. - 2020, № 4. - С. 20-32. - DOI: http://dx.doi. org/10.33779/2587-6341.2020.4.020-032

- Горбунова, И.Б., Мезенцева, С.В. О роли секвенсора в формировании комплексной модели семантического пространства музыки // Общество. Среда. Развитие. - 2021, № 1. - С. 51-55.

- Горбунова И.Б., Чибирёв С.В. Музыкально-компьютерные технологии: к проблеме моделирования процесса музыкального творчества. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2012. - 160 с.

- Дуван Н.Д. Музыкальные инструменты ульчей // Записки Гродековского музея. Вып. 6. - Хабаровск: Хабаровский краевой краеведческий музей им. Н.И. Гродекова, 2003. - С. 57-72.

- Золотарев А.М. Родовой строй и религия ульчей. - Хабаровск: Дальгиз, 1932. - 207 с.

- Заливадный М.С., Игнатьев М.Б., Решетникова Н.Н. Комплексная модель семантического пространства музыки // Комплексная модель семантического пространства музыки. Сборник статей. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2016. - С. 9-10.

- Мезенцева С.В. Классификация музыкально-компьютерных технологий в современной культуре // Общество. Среда. Развитие. - 2021, № 1.- С. 56-62.

- Мезенцева С.В. Музыкально-компьютерные технологии в современной культуре (к проблеме классификации) // Общество. Среда. Развитие. - 2020, № 4. - С. 26-30.

- Скоринов С.Н. Мифология и обрядовая культура нивхов. - Хабаровск: Дальневост. гос. науч. библ., 2004. - 416 с.

- Соломонова Н.А. Музыкальная культура народов Дальнего Востока России XIX - XX вв. (Этномузы-кологические очерки) / Автореф. дисс. ... д-ра искусствоведения. - М., 2000. - 49 с.

- Штернберг Л.Я. Гиляки, орочи, гольды, негидальцы, айны: статьи, материалы / Ред. Я.П. Алькор (Кошкина). - Хабаровск: Дальгиз, 1933. - 446 с.

- Gorbunova I.B., Zalivadny M.S., Tovpich I.O. On the Application of Models of the Semantic Space of Music in the Integrative Analysis of Musical Works and Music Education with Music Computer Technologies // Apuntes Universitarios. - 2020. Vol. 10, № 4, pp. 13-23. - DOI: 10.17162/au.v10i4.486