Музыкально-семиотический феномен метатекста протестантского хорала

Автор: Домбраускене Галина Николаевна

Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki

Рубрика: Искусствознание

Статья в выпуске: 5 (49), 2012 года.

Бесплатный доступ

Музыкальные произведения религиозного содержания составляют значительную часть мирового культурного наследия. Их мелодии образовали уникальный фонд музыкального искусства, который сегодня востребован не только в религиозной практике, но и в разнообразных сферах музыкального профессионального творчества.

Протестантский хорал, метатекст, музыкально-семиотический феномен

Короткий адрес: https://sciup.org/14489310

IDR: 14489310

Текст научной статьи Музыкально-семиотический феномен метатекста протестантского хорала

Протестантские хоралы за последние пять столетий легли в основу огромного количества произведений самых разнообразных жанров. Через церковные песнопения в музыкальное искусство влилось национальное мелодическое наследие Германии, Чехии, Италии, Франции, Британии и др. Протестантский хорал стал одним из важных звеньев в эволюции как церковной, так и светской музыки.

Традиции протестантского гимнотвор-чества заложили основы уникального пласта культуры — христианского музицирования вне церкви, который особенно активно развивался и продолжает развиваться в ХХ и XXI веках. В современной культурной среде обычной практикой стали концертные мероприятия с инструментальными или вокальными обработками гимнов. Во многих странах устраиваются целые фестивали с пением хоралов, исполнением классической музыки, театрализованными инсценировками, мюзиклами и т.п. Не редкой стала практика исполнения гимнов известными эстрадными певцами, которые часто адаптируют мелодию церковного песнопения к какому-либо музыкальному стилю: джазу, року, поп-музыке. Например, большую известность получило в последние два десятилетия творчество немецкого музыкального продюсера, аранжировщика и композитора Дитера Фалька (род. 1959 г.), который, будучи джазовым пианистом по образованию (окончил музыкальный университет в Кёльне (Musikhochschule Koln)), выступает в концертных турах с современными джа- зовыми обработками старинных немецких гимнов.

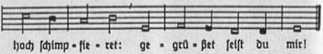

Мелодии протестантских хоралов можно услышать и в кино, где они используются в качестве художественного элемента для реконструкции определенной культурной среды, а также для создания специфической семантики. Например, в историческом филь- ме Ридли Скотта «Царство небесное» (2005) в сцене убийства французского рыцаря, князя Антиохии Рено де Шатийона используется хорал Ганса Лео Хаслера «O Haupt voll Blut und Wunden» (1601) (8, с. 106), который, в свою очередь, неоднократно встречается в музыкальной литературе, и в частности в «Страстях по Матфею» И.-С. Баха.

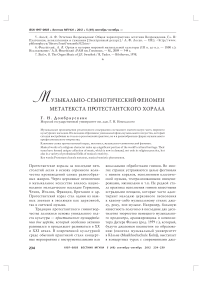

MrloOft: Henll» hit ml» eedeegtn Нем Lto Howitt i»oi / gttMil» Genin ui i

f О Houpt ocll Blut unb Wun • btn, ooll I о Houpt, zum Spot! gt • bun • btn mlt

zlt-ttf mlt hfld)-ptt €hr unb Zltt, |tht о • btt

-

t. Du tblte Angrfld)tt, booot (onp [djridit unb [d)tut boo grope Wtitgtwid)fte: mlt bip bu |o befpelt, mit bipbu fo erbleld)etl Wet hot bein Augenlldjt, btm [onp hetn Lid)t nld)t gleidjet, (o fchfinblld) zugeridjt'l

-

• Coe Wrttoll

-

1. Die forbe belner Wongen, bet rottn Lippen Prodjt ip bln unb gonz oetgongen> bee ЫоПепТоЬееМоф! hot ollee hingenommen, hot ollee hlngetofft. unb boher bip bu hommtn oon belnte Lelbee Ktop.

-

4. Nun, moe bu. Hen, trbulbtt. Ip ollee metne Loft, id) hob ее ftlbp oetfdjulbet, moe bu gttrogtn hop. Sdjou het, hire pth id) Armtr, bet Zorn otrbitntl hot. Gib mlt, о mein Grbormtr. btn Anblidi belner Gnob.

-

5. Grhtont mid), mein HOter, mein Hirte, nlmm mid) on. Von bit. Quell oiler GOter, Ip mlr oiel Gutegetoni bein Munb hot mid) gtlobet mlt Mild) unb fiiptr Kop. btln Geip hot mid) btgobet mit mondjet Hlmmtlelup.

-

6. Id) mill hitt btl blr pthtn. oerodjte mid) bod) nidjt, oon bit mill id) nid)t gehen, menu blr btln Htrzt bridjti mtnn btln Houpt olrb ttbloHtn Im lehten Tobtepop. olebonn mill id) bid) fofftn tn mtlntn Arm unb Sdjop.

-

7. €e blent zu mtlntn frtubtn unb tut mlr htrzlld) rnohl mtnn Id) In btlntm Ltlbtn, mtln Htil, mid) pnbtn foil Ad) m6d)t id), о mtin Ltbtn, on btlntm Krtuzt hitt mtln Ltbtn oon mlr gebtn, mit rnohl gt(d)Aht mirl

»)enn boo 'Oort oom Ятей; 1П dot Torhclt btntn, Mt oerloctn У шггбИ!) uno obet, Mt toltltllg wttben, Ifto elncifottco. froft. Denn blcotf! bit ЯсИ burd) Ihrt ^tlobclt (Soft In Jtlnet ^clobtltnldftKtonntt/OtflcItoiSoftmoblzbunlitbdilittPctblot [tllg ju mmhtn bit, |o boron gloubcn. Olntcmol blc.lubtn Jtldicn lotbcrnunbbltfSrltdiennodjmtlohtlf kogen,wltob«pttblotn btn gttnujlgttn (Ibrlfluo, btn Jubtn tin Htgttnlo unb btn (Stltdjtn tint dorljtlf; btntn obtr, bit btruftn (Inb, Jubtn unb

Ю7

-

9. Wtnn Id) tlnmol foil fd)tibtn, fo fd)tlbt nid)t oon mir, mtnn id) ben Tob foil lelbtn, [o tritt bu bonn herfOtf menn mlr om olltrbAngpcn mlrb urn boe Httze fein, fo teip mid) cue ben Angpen hroft beiner Angp unb Pein.

Ю. €rfd)tine mir zum Sd)ilbe, zum Trop in meinem Tob unb lop mid) fthn bein Bilbe tn beiner Kreuzeenot.

Do mill Id) nod) bit bllditn, bo mill id) gloubeneooll bld) fep on mein Herz brOdien.

Wet fo pttbf, bet pirbt rnohl.

No» Om lot. Sihf oput mxtxMum Oto Arnulf oon LOocn (um iw»-itw)Mn Poul CtrtietOf им

l. I di bonht blr oon Htrztn, о Jtfu, litbptt fttunb, fflt belnte Tobee Sdjmtrztn, bo bue fo gut gtmtint. Ad) gib, bop id) mid) holtt zu bit unb btintrTrtu unb, mtnn id) nun trholtt. In blr mtln €nbt [ti.

Рис. 1.

О том, что истоками музыки И.-С. Баха, и в том числе его пассионов, является мелодика протестантских песнопений, писали Б.Л. Яворский, А. Швейцер, Р.И. Грубер, О. Розеншток-Хюсси, М.С. Друскин, В.Б. Носина и др. Часто в кинематографе музыка великого лютеранского композитора используется как символ метадуховности. Она наддеминационна и несет в себе специфический эмоциональный посыл, образующий атмосферу вселенского тра- гизма, духовного созерцания, религиозной оценки происходящего.

Музыка «Страстей по Матфею» также использовалась в фильмах Пьеро Паоло Пазолини («Аккатон», 1961, «Евангелие от Матфея», 1964, где арию «Erbarme Dich» исполнила норвежская певица Кирстен Флагстад); в фильме Джило Понтекорво «Битва за Алжир» (1966); в фильме Даниеля Юйе и Жан-Мари Штрауба «Хроники Анны-Магдалены Бах» (1968); в финальной сцене фильма Джорджа Лукаса 1971 года «THX 1138» («Kommt, ihr Tоchter, helft mir klagen» из первой части «Страстей по Матфею»); в фильме по мотивам романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» польского режиссёра Анджея Вайды «Пилат и другие» (1972); в фильмах Андрея Тарковского («Солярис», 1972, «Зеркало», 1974, «Жертвоприношение», 1986), а также многих других. Как писал Ю.М. Лотман: «Художественный текст не имеет одного решения. Эта особенность хорошо обнаруживается некоторыми внешними признаками. Произведение искусства может использоваться бесконечное число раз» (6, с. 108).

Существующая в музыкальной культуре практика привлечения музыкальнориторических элементов церковного богослужения и использования их в качестве символа для создания на их основе новых произведений привела к образованию неписаного «словаря» (7, с. 113—132) музыкальных религиозных символов. Большая популярность протестантских гимнов в период Реформации также образовала в музыкальной памяти последующих веков богатый «интонационный фонд» (Б. Асафьев) (3, с. 223), который востребован по сей день.

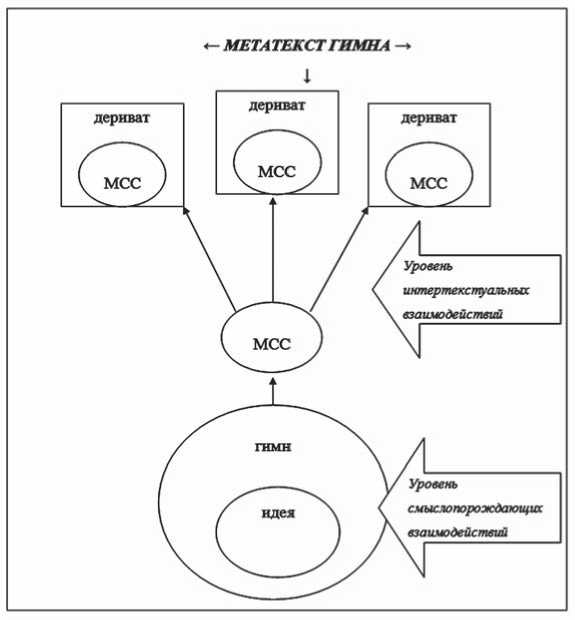

Все это позволило нам разработать собственную концепцию об уникальном культурном феномене — метатексте протестантского гимна, образованного разноаспектными условиями бытия песнопения и фактом его семиотического континуума. Как отмечал М.Г. Арановский, феномен метатекста, с его тенденцией к образованию лексической парадигматики, не теоретическая абстракция, а реальность музыкального мышления, реальность музыкальной культуры: «Метатекст формируется в музыкально-исторической практике, являясь порождением музыкальной речи; он складывается постепенно, из отпочковавшихся от реальных текстов лексем, приобретающих в силу тех или иных причин некоторую типизированную форму. Со време- нем, вследствие многократных повторений, присущая лексемам выразительность как бы прирастает к ним и становится чем-то вроде их значений, а сами лексемы приближаются по своим функциям в текстах к знакам» (2, с. 220—221). Применительно к протестантским гимнам метатекст можно рассматривать как пространство памяти, в котором главенствует идея песнопения. В семиотическом континууме постигается его аксиологический смысл.

В моделировании метатекстуального поля следует учитывать иерархию базовых структурных элементов, а также функциональность внутренних и внешних коммуникационных связей этих элементов с учетом специфики музыкального искусства.

Схема представляет собой обобщающую конструкцию метатекстуального пространства, в котором выделено два уровня: смыслопорождающий и интертекстуальный. Гимн, будучи самостоятельным объектом музыкального искусства, несет в себе идею как аксиологический элемент культуры. В процессе семиозиса хоральной темы образуется музыкально-семиотическая структура гимна, которая начинает функционировать в синхроническом и диахроническом измерении в качестве символа, неся с собой «память жанра» (М.Г. Арановский). Деривационные процессы расширяют метатекстуальное поле, поддерживая дискурсивный процесс семиотического континуума гимна.

Понятие метатекст применительно к музыкальному искусству, как альтернатива бартовскому лингвистическому «большой Текст» (Р. Барт), заимствовано известным отечественным музыковедом М.Г. Арановским у французского философа-постмодерниста и теоретика литературы Жан-Франсуа Лиотара («нарратив»).

Это было вызвано необходимостью выработки концептуального подхода к решению искусствоведческих задач, обращенных к исследованию процессов образования значений в музыкальном искусстве.

Отсюда привлечение семиологической и лингвистической терминологии.

В свей книге «Музыкальный текст: Структура и свойства» (1998) М.Г. Арановский разводит понятия произведение , которое, по его словам, является традиционным в музыкальной практике, и музыкальный текст . Он определяет музыкальный текст с точки зрения французского структуралиста Р. Барта, для которого текст связан с процессом означивания: «текст подлежит наблюдению не как законченный, замкнутый продукт, а как идущее на наших глазах производство, “подключенное” к другим текстам, другим кодам (сфера интертекстуальности), связанное тем самым с обществом, с Историей, но связанное не отношениями детерминации, а отношениями цитаций» (4, с. 423).

Согласно концепции М.Г. Арановского, музыкальный текст должен: «во-первых, указывать на объект, находящийся за пределами вне исследуемого конкретного текста; во-вторых, иметь определенное отношение к интертекстуальному пространству; и, наконец, в-третьих, не вызывать ассоциации с временной последовательностью текстов, которая неизбежно сопровождает бартов-ский термин, поскольку музыке более свойственны как раз вневременные, парагматиче-ские. Этим требованиям могло бы ответить, на наш взгляд, понятие “метатекст”» (2, с. 77). Оно охватывает разнообразные музыкальносемиотические процессы, связанные со стереотипизацией лексем, процессами миграции лексем, процессами контекстуальной трансформации лексем, а также процессами интертекстуального взаимодействия.

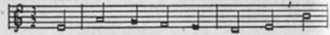

На схеме 1 автор моделирует про-

Схема 1. Метатекст протестантского гимна странство метатекста гимна, которое образуется на основе его мелодии; именно она обретает роль основной семиотической лексической субстанции, репрезентирующей идею всего хорала. Как культурный феномен, она заключает в себе «генетический код», скрытый в базисных структурах, которые ответственны за сохранение и передачу социального опыта (1).

За мелодией протестантского гимна стоит религиозно-мировоззренческая парадигма, проекцией которой он является, и эта парадигма обращена к сознанию адресатов. При этом, как отмечал Ю.М. Лотман, коммуникационная связь предполагает одинаковый объем памяти как у передающего, так и у принимающего (5).

Семиотический континуум гимна, разворачивающийся как в диахроническом, так и синхроническом измерениях, образует феномен его метатекста. Расширение границ метатекста гимна происходит из-за появления новых и новых текстов с его участием (дериватов), которые имеют генетическую связь с песнопением, вследствие чего между ними поддерживается информационное единство. «Метатекст — образование, не имеющее конкретного носителя, если не считать таковым все общество в целом с его коллективной памятью» (М.Г. Арановский) (2, с. 245). Это масштабный в своей исторической ретроспективе феномен, который требует трансдисциплинарного исследования, включающего разнообразные научные методы, среди которых могут быть музыкально-лексический, этимологический, историко-генетический, диахронический, структурный, сравнительный, риторический, семиотический, герменевтический и другие виды анализа.

Комплексный подход позволяет составить широкий спектр аналитических заключений, касающихся всех уровней мета-текстуального пространства гимна, начиная с семиозиса темы и заканчивая интер- текстуальными модификациями его музыкально-семиотических структур, для составления целостного представления о функционировании протестантского хорала в пространстве мировой культуры.

Здесь следует брать во внимание все аспекты, касающиеся протестантского песнопения:

-

• культурно-исторические условия, в которых создавался хорал;

-

• специфику творческого подхода автора к созданию вербального текста и музыки хорала;

-

• принципы риторики, гомилетики, музыкального языка, семиотического син-крезиса в оформлении хорала;

-

• условия формирования структуры семиозиса хоральной лексики;

-

• специфику музыкально-семиотической структуры хорала как символического образования;

-

• определение роли смыслов и значений гимна в аксиосфере культуры;

-

• количество обращения к лексике хорала в истории музыкального искусства;

-

• текстопорождающие механизмы, участвующие в образовании новых текстов (дериватов) на основе хоральной лексики;

-

• систему смыслов и значений, которые лежат в основе семиотического континуума метатекста гимна;

-

• трансмиссию хорала в пространстве мировой культуры.

Таким образом, метатекст протестантского хорала действительно представляется феноменом, обусловленным аксиологической ролью этих мелодий в мировой музыкальной культуре. При исследовании метатекста гимна обнаруживает себя некая континуальность культурной памяти, в которой паттерн того или иного гимна выступает центральным семиотическим ядром диахронического и синхронического векторов системы, образованной рядом музыкальных произведений различных по стилю и жанру. Несмотря на их пространственно- временную удаленность (они могут принадлежать различным историческим эпохам), всех их объединяет главная идея, которая заключена в музыкально-семиотической структуре гимна, функционирующей в качестве музыкального символа.