Мысли вслух о Федеральном законе о реке Волге

Автор: Розенберг Г.С., Гелашвили Д.Б., Зибарев А.Г., Кулагин А.Ю., Латыпова В.З., Саксонов С.В., Салиева Р.Н., Усманов И.Ю., Хасаев Г.Р., Шляхтин Г.В.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1 т.28, 2019 года.

Бесплатный доступ

В работе поволжских экологов, представляющих Тольятти, Нижний Новгород, Уфу, Казань, Самару, Саратов, обсуждается структура и содержание некоторых разделов предлагаемого закона о Волге (области правового регулирования, основных принципов охраны, нормативов предельно допустимых вредных воздействий на экологическую систему Волжского бассейна и пр.).

Волжский бассейн, закон о волги, основные принципы, запреты и ограничения

Короткий адрес: https://sciup.org/148315223

IDR: 148315223 | УДК: 574.2+340.132.23 | DOI: 10.24411/2073-1035-2019-10177

Текст научной статьи Мысли вслух о Федеральном законе о реке Волге

В своих более ранних работах (Г. Розенберг и др., 2013, 2014, 2016, 2017, 2018; Хадеев и др., 2015; Салиева, 2016; Латыпова и др., 2017; Зибарев и др., 2018) мы писали о том, что любая Программа сохранения Волги должна иметь статус не ниже Национального проекта. В рамках такой Программы в разделе правового, нормативного и экономического её обеспечения следует предусмотреть разработку закона о реке Волге (аналогичному федеральному закону 1999 г. «Об охране озера Байкал»). Это тем более актуально, что в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию (1 декабря 2016 г.) Президент Российской Федерации В.В. Путин поручил Правительству в 2017 г. «подготовить программы сбережения уникальных природных символов России, таких как Волга (подчеркнем, Волга стоит на первом месте. – Авторы.), Байкал, Телецкое озеро на Алтае» (Перечень поручений Президента Российской Федерации от 5.12.2016 № Пр-2346, п 1е; [ 425]). Такой Закон должен обеспечить правовые основы охраны бассейна Волги, являющегося не только уникальной экологической системой Российской Федерации, но и Европы (территория бассейна – две Франции), и, фактически, объектом всемирного природного наследия.

В ноябре 2002 г. на «круглом столе» Комитета по природным ресурсам и природопользованию Государственной Думы обсуждался законопроект «Об экологическом оздоровлении

реки Волги и ее притоков, о восстановлении и сохранении природных комплексов Волжского бассейна». Среди достоинств проекта следует отметить его бассейновый характер; недостатки «кроются в его краткости и отсылочном характере. Пока авторы проекта не выработали в нем достаточной юридической "начинки" ( можно добавить, и экологической. – Авторы ), чтобы считать закон достаточно подготовленным» (Сиваков, 2009, с. 88-89). В данной статье как раз и предпринята попытка подчеркнуть именно экологическое особенности предлагаемого «Законе о Волге».

Можно предложить следующую структуру и разделы предлагаемого Закона (авторы отдают себе отчет в том, что закон должен быть предметом, в первую очередь, юриспруденции; но мы уверены, что и точку зрения экологов необходимо учесть).

В области правового регулирования охраны Волжского бассейна . Такое регулирование осуществляется настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, применяются правила международного договора.

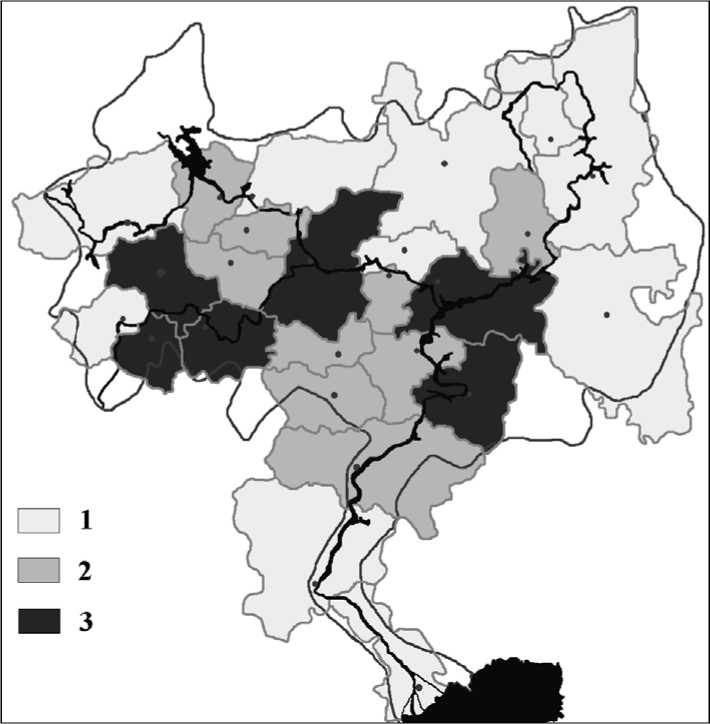

Экологическое зонирование территории Волжского бассейна . Еще в 1946 г. академик Л.С. Берг (цит. по: [Рянский, 1989, с. 3]) утверждал, что началом и концом «каждой истинно географической» ( добавим, и экологической. – Авторы. ) работы является районирование или «разделение земной поверхности на естественные области». Итогом такого рода районирования «становится обоснованный вариант нормирования возможных конкретных хозяйственных воздействий на природную среду, включающих характеристики обратной реакции природных систем на хозяйство и здоровье человека» (Рянский, 1993, с. 3; Районирование территорий.., 2018, с. 13). Фактически, такое зонирование уже выполнено (см., например, [Г. Розенберг, 2009]).

Разработанная в ИЭВБ РАН экологическая информационная система (ЭИС) для анализа пространственно-распределенных эколого экономических данных REGION-VOLGABAS (Г. Розенберг, 2009; Костина, 2015;

Г. Розенберг и др., 2016) способна на новом уровне решать задачи комплексного анализа состояния экосистем региона, оценивать харак-10

тер антропогенной нагрузки, с помощью модельных «сценариев» осуществлять прогноз развития экологической обстановки в регионе и на этой основе давать рекомендации по достижению в регионе экологической безопасности, устойчивого эколого-экономического развития и направлений социально-экологической реабилитации территорий. На сегодняшний день ЭИС REGION насчитывает более 300 карт-параметров, с помощью которых и осуществлено районирование территории Волжского бассейна (рисунок).

Возможна корректировка такого зонирования с учетом новой информации.

Основные принципы охраны территории Волжского бассейна. Здесь следует обосновать особый режим хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой в соответствии с такими принципами, как приоритет видов деятельности, не приводящих к нарушению уникальной социо-эколого-экономической системы (СЭЭС) Волжского бассейна, учет комплексности воздействия хозяйственной и иной деятельности на уникальную СЭЭС бассейна, сбалансированность решения социально-экономических задач и задач охраны уникальной экологической системы Волжского бассейна на принципах устойчивого развития (не обойтись без моделирования, прогнозирования, управления и оптимизации механизмов достижения устойчивого развития региона, обязательности государственной экологической экспертизы.

Рис. Районирование территории Волжского бассейна по обобщенным параметрам 1991-2008 гг. (Г. Розенберг, 2009, с. 386): 1 – относительно благополучная обстановка; 2 – средняя антропогенная нагрузка, 3 – территории повышенной антропогенной нагрузки

Виды деятельности, запрещенные или ограниченные на территории Волжского бассейна. Этот «блок» федерального закона требует особо тщательной проработки – он не должен стать декларативным, а действительно сочетать (оптимизировать) взаимодействия в рамках СЭЭС региона (особая роль в формировании такого рода «запретительных мер» должна принадлежать гражданскому обществу [Минакова и др., 2016]). Следует предусмотреть, в частности, запреты (или ограничения) на виды деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на СЭЭС Волжского бассейна: химическое загрязнение рек и водосборных бассейнов (связанное со сбросами и с выбросами вредных веществ, использованием пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта, размещением отходов производства и потребления и пр.), физическое изменение состояния СЭЭС Волжского бассейна или его части (изменение температурных режимов воды, колебание показателей уровня воды за пределами допустимых значений, изменение объемов стоков и пр.), биологическое загрязнение (связанное с инвазией, использованием, разведением или акклиматизацией водных биологических объектов, не свойственных экологической системе Волжского бассейна). Должен быть разработан и на уровне Правительства Российской Федерации утвержден перечень видов деятельности, запрещенных в Волжском бассейне. Следует разработать, своего рода, «Генеральную схему» развития Волжского бассейна, в рамках которой на некоторый срок вперед (например, на 25 лет) предусмотреть строительство новых и реконструкцию действующих хозяйственных объектов (причем, с обязательным проведением государственной экологической экспертизы проектной документации таких объектов).

В Законе необходимы статьи о водном режиме р. Волга (режим наполнения и сработки водохранилищ, ограничения на уровни воды в них и пр.); об особенностях охраны и добычи рыбных ресурсов и других видов водных животных и растений; об особенностях использовании я земельных ресурсов этой территории; использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

Особое внимание следует уделить, скажем так, «не очень пока традиционным» видам природопользования в Волжском бассейне, – в первую очередь, организации туризма и отдыха в соответствии с правилами, обеспечивающими соблюдение предельно допустимых норм нагрузок на окружающую среду в регионе.

Нормативы предельно допустимых вредных воздействий на экологическую систему Волжского бассейна . Эта глава предлагаемого Закона может опираться на следующие исследования (Селезнёв, Селезнёва, 1998; Селезнёва, 2007; Г. Розенберг и др., 2011; Латыпова и др., 2016).

Анализ значимости экологических воздействий проводится с целью совокупной оценки «качества среды», предметом которой являются:

-

• в экологическом смысле – вся экосистема региона, состоящая из иерархии

соподчиненных биологических компонентов (сообществ), способных сохранять устойчивость путем адаптации к внешним факторам и обеспечивать утилизацию веществ, поступающих извне;

-

• в прикладном смысле – характеристики ресурсов, обеспечивающие их использование в тех или иных практических целях.

Определенная таким образом цель подразумевает наложение граничных условий (нормативов) как на само воздействие, так и на факторы среды, отражающие и воздействие, и отклики экосистем. Для веществ природного и антропогенного происхождения предлагается методика расчета бассейновых допустимых концентраций, как показателей качества воды (Селезнёва и др., 2013).

Принцип антропоцентризма верен и в отношении истории развития нормирования: значительно ранее прочих были установлены нормативы приемлемых для человека условий среды (прежде всего, производственной). Тем самым было положено начало работам в области санитарно-гигиенического нормирования. Однако человек – не самый чувствительный из биологических видов и принцип «защищен человек – защищены и экосистемы», вообще говоря, неверен.

Экологическое нормирование является ключевой проблемой в формировании экологической безопасности. Более чем три десятилетия назад в России был поставлен вопрос о необходимости определения допустимых экологических нагрузок и адекватных ограничений (нормирования) существующих антропогенных воздействий с учетом всей совокупности возможного вредного воздействия многих факторов и природной специфики объектов (Израэль, 1984). В Федеральном законе "Об охране окружающей среды" (2002 г.), в числе прочих, предписывается обоснование и использование в практике двух типов нормативов (ст. 21, 22, 27):

-

• нормативов качества окружающей среды – «устанавливаются для оценки состояния окружающей среды в целях сохранения естественных экологических систем, генетического фонда растений, животных и других организмов» ;

-

• нормативов допустимого воздействия на окружающую среду (в т. ч. нормативов допустимой антропогенной нагрузки) – «устанавливаются для субъектов хозяйственной и иной деятельности в

целях оценки и регулирования воздействия всех стационарных, передвижных и иных источников воздействия на окружающую среду, расположенных в пределах конкретных территорий и (или) акваторий» .

Экологическое нормирование предполагает учет так называемой предельно допустимой нагрузки на экосистему. Допустимой считается такая нагрузка, под воздействием которой отклонение от нормального состояния системы не превышает естественных изменений и, следовательно, не вызывает нежелательных последствий у живых организмов и не ведет к ухудшению качества среды .

К сожалению, как слишком часто случается в нашей жизни, написать закон или дать основополагающее определение оказывается значительно проще, чем разработать методику измерения частных показателей, закрепленных в законе. Например, кто может решиться хотя бы на, казалось бы, несложное определение, что такое «нормальное состояние экосистемы» и каков у нее «диапазон естественных изменений»? Поэтому, к настоящему времени известны лишь некоторые попытки обоснования «экологических ПДК» для растений суши и для сообществ водоемов рыбохозяйственного назначения (Лукьяненко, 1996; Гелашвили, 2014). Одним из выходов из этой сложной ситуации является введение бассейновых допустимых концентраций (БДК) в качестве региональных нормативов качества окружающей среды (Селезнёва, 2007; Г. Розенберг и др., 2011; Латыпова и др., 2016). Такого рода «экологические» или «бассейновые» допустимые концентрации могут стать удобным «переходным звеном» к методологии оценки риска (Давыдова, 2002; Тихомиров, 2003; Дмитриев, 2014; Харченко, 2014 и др.)

Государственное регулирование в области охраны Волжского бассейна. Правительство Российской Федерации определяет федеральные органы исполнительной власти в области охраны Волжского бассейна, их функции и полномочия, а также создает координационный орган (для обеспечения согласованных действий заинтересованных органов исполнительной власти). В последнем случае можно вспомнить Ассоциацию «Большая Волга» (межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия), которая весьма эффективно функционировала в конце 1990-2000-х годов. Волжский бассейн имеет все шансы стать «пилотной площадкой» для отработки «зелёных» технологий и продвижения идей «зелёной» экономики (с учетом стоимости природного капитала, экосистемных услуг и пр.; Кудинова, 2014; А. Розенберг, 2015).

Основой для осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории Волжского бассейна должны стать скоординированные региональные комплексные схемы охраны и использования её природных ресурсов , разрабатываемые во всех субъектах Российской Федерации на территории Волжского бассейна и утверждаемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. Отталкиваясь от убеждения, согласно которому охрана окружающей среды имеет не только моральную составляющую, но и материальную цену, и люди должны платить за природное богатство нашей планеты, напрямую связанное с человеческим благосостоянием, такого рода комплексные схемы охраны и использования природных ресурсов бассейна крупной реки (и страны, в целом) должны учитывать «стоимость таких "нематериальных активов" как человеческая жизнь, красота природы или долгосрочные экологические выгоды» (Costanza et al., 2011, p. 255). Невозможно переоценить значение природного капитала и экосистемных услуг для устойчивого развития всего человечества. Что касается моральных аспектов защиты природы, то они должны учитываться параллельно с экономической стоимостью. В пользу этого утверждения приведем пояснения Б. Коммонера (1974, с. 32) к своему широко известному четвертому экологическому закону «ничто не дается даром»: «Глобальная экосистема представляет собой единое целое, в рамках которого ничего не может быть выиграно или потеряно и которое не может являться объектом всеобщего улучшения: все, что было извлечено из нее человеческим трудом, должно быть возмещено. Платежа по этому векселю нельзя избежать: он может быть только отсрочен».

В рамках государственного регулирования следует предусмотреть ликвидацию или перепрофилирование экологически опасных хозяйственных объектов на территории Волжского бассейна; порядок и сроки такой деятельности должны быть установлены законодательством Российской Федерации. В этом случае, для отдельных регионов могут быть запущены пилотные проекты (эксперименты) по, например,

-

• обязательному страхованию ис

-

точников и реципиентов риска;

-

• премированию (штрафованию)

предприятий за выполнение (невыполне- ние) принятых обязательств по предотвращению аварийных ситуаций;

-

• субвенцирование (дотации государства) за снижение риска аварий;

-

• специальному налогообложению экологически опасных видов деятельности в отдельных регионах.

Здесь следует остановиться на одном важном, с нашей точки зрения, моменте. Это – устаревшая методология экологической безопасности, следствием которой является устаревшая методология оценки экологической опасности на основе ПДК и ПДВ, а не на основе оценки риска, как это делается во всех развитых странах (Харченко, 2014; Харченко, Дорохина, 2016).

Примерно, до середины 70-х годов прошлого века, политика обеспечения безопасности человека и окружающей среды от различных факторов опасности во всех странах мира была ориентирована на достижение, так называемой, «абсолютной» безопасности. В научной литературе принцип «абсолютной» безопасности или «нулевого» риска получил известность как принцип ALAPA (аббревиатура от «As Low As Practically Achievable», то есть достижение уровня безопасности «настолько низкого, насколько это достижимо на практике»). у законодательства по промышленной безопасности экономически развитых стран. «В рамках такой политики "абсолютной" безопасности требовалось обеспечить хозяйственную деятельность инженерными системами безопасности (различными фильтрами, скрубберами, инженерными противоаварийными устройствами и т. п.) и принять соответствующие организационные меры, которые позволили бы исключить следующее:

-

• ситуации, приводящие к превышению в окружающей среде законодательно установленных уровней ПДК для токсичных и радиоактивных веществ;

-

• аварийные ситуации, оказывающие влияние на человека и окружающую среду» (Харченко, Дорохина, 2016, с. 54).

В силу беспрецедентного роста масштабов промышленного производства и соответственно масштабов его воздействия на окружающую среду, с 1980 г. под влиянием Международного общества по анализу риска – The Society for Risk Analysis (SRA) политика «абсолютной» безопасности во всём мире постепенно уступает место подходу «приемлемого» риска – оценка опасности не на основе ПДК и ПДВ (оцениваются, фактически, источники воздействия, источники риска), а на основе методов количе- ственной оценки факторов опасности, основанных на методологии риска (оцениваются результаты воздействия; например, в виде повышения заболеваемости или смертности от ЗНО [злокачественных новообразований] в данном месте на определенное количество случаев в год).

Думается, что и эта ситуация должна найти свое отражение в обсуждаемом Федеральном законе о реке Волге.

Государственный экологический мониторинг СЭЭС Волжского бассейна . Государственный экологический мониторинг СЭЭС Волжского бассейна должен, естественно, стать частью (подсистемой) государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды), которого в полном объеме пока, к сожалению, все еще нет 1 . Этот экологический мониторинг должен осуществляться уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (возможно создание Центра экологического мониторинга Волжского бассейна).

Статья 63.1 Федерального закона "Об охране окружающей среды" (2002 г.) постулирует, что «единая система государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды) создается в целях обеспечения охраны окружающей среды»; задачами этой системы «являются:

-

• регулярные наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе компонентов природной среды, естественных экологических систем, за происходящими в них процессами, явлениями, изменениями состояния окружающей среды;

-

• хранение, обработка (обобщение, систематизация) информации о состоянии окружающей среды;

-

• анализ полученной информации в целях своевременного выявления изменений состояния окружающей среды под воз-

- действием природных и (или) антропогенных факторов, оценка и прогноз этих изменений;

-

• обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан информацией о состоянии окружающей среды».

Иными словами, «законодательное основание» государственного экологического мониторинга создано уже давно, а единой системы – все еще нет…

Государственный экологический надзор в области охраны р. Волги и её бассейна осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и региональными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, территориально входящих в состав Волжского бассейна в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством соответствующих субъектов Российской Федерации.

Федеральные целевые программы в области охраны р. Волги и её бассейна формируются Правительством Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Субъекты Российской Федерации осуществляют разработку и реализацию межмуниципальных целевых программ в области охраны р. Волги и её бассейна, а также участвуют в разработке и выполнении федеральных целевых программ в области охраны р. Волги и её бассейна.

В Законе должны быть прописаны действия по обеспечению доступа гражданам и юридическим лицам к информации в области охраны Волжского бассейна (в порядке, установленном законодательством Российской Федерации), ответственность за нарушение настоящего Федерального закона (в соответствии с гражданским, административным, уголовным и иным законодательством Российской Федерации) и международное сотрудничество Российской Федерации в области охраны Волжского бассейна (последнее предложение выглядит несколько «пожелательным», так как Волжский бассейн граничит лишь с двумя областями Казахстана [Западно-Казахстанской и Атырауской]; здесь можно попытаться привлечь «инструменты» ЮНЕСКО, СНГ и даже Совета Европы).

Во всех разделах предлагаемого Закона следует четко установить разграничение предметов ведения и полномочий по охране р. Волги и её бассейна, и федеральных органов власти, и органов власти субъектов, в том числе в сфере государственного экологического надзора. В качестве примера укажем на «Соглашение между Правительством Российской Федерации и администрацией Нижегородской области о разграничении полномочий в сфере владения, пользования и распоряжения природными ресурсами и охраны окружающей среды» (от 08.06.1996, № 3; все, что удалось найти в Интернете). Это «Соглашение…», в частности, определяет право региональной власти устанавливать повышающие коэффициенты к базовым нормативам платы за воздействия на окружающую природную среду, использовать средства от платы за воздействия на окружающую природную среду (какой-то процент) на нужды территориальных природоохранных органов области, регламентирует проведение эксперимента в Нижегородской области по экологическому страхованию с созданием страховых фондов, органам исполнительной власти области на основе базовых нормативов платы, установленных федеральными органами исполнительной власти, даны права определять дифференцированные размеры платы за пользование водными объектами, прописаны и другие финансовые механизмы использования и охраны природных ресурсов.

В результате произошедших в последнее время изменений как природоохранного, так и административного законодательства, субъекты Российской Федерации потеряли часть полномочий по самостоятельному правовому регулированию охраны природных объектов на своей территории. Кроме того, эффективность осуществления мер по охране федеральных объектов органами исполнительной власти субъектов Федерации (на основании передачи им соответствующих федеральных полномочий) во многом зависит от выделяемых на эти цели федеральных средств (полномочия без денег трудно реализовать).

Проведение государственной экспертизы проектной документации при строительстве, расширении и реконструкции хозяйственных объектов должно стать обязательным . Следует также избегать ( ликвидировать ) противоречия с уже существующим законодательством (Водным, Лесным, Градостроительным кодексами и пр.).

Наконец, финансирование деятельности по охране р. Волги и её бассейна осуществляется за счет средств федерального бюджета и других источников в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (как уже отмечалось выше – это должна быть Феде- ральная программа ранга Национального проекта). Например, в новой программе «Оздоровление Волги» (паспорт Программы 2017 г.) по сравнению с ФЦП «Возрождение Волги» (паспорт Программы 1996 г.) общее финансирование в 20 раз ниже, а вклад федерального бюджета – в 3 раза выше… (Розенберг, 2017).

Завершая эти «мысли вслух», подчеркнем, что есть законы, которые решают социальноэкономические проблемы: они вполне понятны и работают. Но их «делают» юристы, правоведы, не знающие основ структуры и функционирования природных экосистем. Если регулировать такими законами жизнь Природы, это встречает сопротивление самой Природы, да и местных жителей, которым зачастую приходится менять свой многовековой уклад жизни. В природе другие законы и они не подчиняются нашим желаниям.

И еще. Нужен именно «Закон о реке Волге», а не «Закон об охране реки Волга»: только запретительными мерами (а охрана – это всегда те или иные запреты) добиться улучшения социо-эколого-экономической ситуации в Волжском бассейне невозможно . Поэтому закон о реке Волге должен готовиться с привлечением профессиональных экологов, с учетом экологических законов и закономерностей 2 . Иными словами, необходима интенсификация научных исследований на Волге. А это, неизбежно, влечет еще один вывод: великий ученый и гражданин мира Фредерик Жолио-Кюри (Jean Frédéric Joliot-Curie, 1900-1958) писал: «Наука необходима народу. Страна, которая её не развивает, неизбежно превращается в колонию – La science est nécessaire du peuple. Le pays qui ne la développe pas, se transforme inévitablement dans une colonie». И «Закон о Волге» тогда не поможет.

Список литературы Мысли вслух о Федеральном законе о реке Волге

- Гелашвили Д.Б. Принципы обоснования нормативов допустимого воздействия (НДВ) по привносу химических и взвешенных минеральных веществ в поверхностные водные объекты // Экологический мониторинг. Часть VIII. Современные проблемы мониторинга пресноводных экосистем: Учебное пособие. Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского госун-та, 2014. С. 43-60.

- Давыдова Р.П. Понятия, признаки, критерии, виды и особенности экологических рисков // Управление рисками. 2002. № 3. С. 36-45.

- Дмитриев В.Г. Оценка экологического риска. Аналитический обзор публикаций // Арктика и север. 2014. № 14. С. 126-147.

- Зибарев А.Г., Попченко В.И., Розенберг Г.С., Саксонов С.В. О разработке Федерального закона об охране р. Волга // Экология и природопользование: прикладные аспекты: материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф. Уфа: Аэтерна, 2018. C. 146-152.

- Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды. М.: Гидрометеоиздат, 1984. 560 с.