Н. Я. Данилевский и его место в истории русской философской мысли. К 200-летнему юбилею мыслителя

Автор: Фатеев В.А.

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: История философии

Статья в выпуске: 4 (19), 2024 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию роли выдающегося русского мыслителя Н. Я. Данилевского (1822-1885), автора историософского труда «Россия и Европа» и критического исследования «Дарвинизм», в истории русской мысли, в связи с его 200-летним юбилеем. Отмечается, что русская философия с самого зарождения проявила свою непохожесть на умозрительную, метафизическую или чисто теоретическую философию европейского типа. Особый характер русской философской мысли, возможно, нигде не проявился так ярко и наглядно, как в трудах Н. Я. Данилевского. В статье раскрываются глубина и своеобразие историософского учения этого мыслителя, отражены главные стороны содержания книги «Россия и Европа», показывающие, что эта книга - оригинальное и очень весомое слово в истории русской мысли славянофильско-почвеннической направленности. Тем не менее, либеральные мыслители во главе с Вл. С. Соловьевым выступили против национально ориентированных идей Данилевского. Вл. Соловьев подверг книгу «Россия и Европа» резкой и необоснованной критике, выдвинув против Данилевского даже нелепое обвинение в плагиате у немецкого философа Г. Рюккерта. Не получило должного признания и критическое исследование Данилевского «Дарвинизм», в котором доказывались ложность эволюционного учения Дарвина и его атеистический характер. Показано, что интерес к книге «Россия и Европа», выдержавшей после кончины Данилевского несколько изданий, с годами только вырос. Отмечается, что в ХХ в. идеи Данилевского получили широкое распространение как в России, где философ признан классиком отечественной историософской, социологической и культурологической мысли, так и во всем мире.

Н. я. данилевский, «россия и европа», «дарвинизм», н. н. страхов, в. с. соловьев, к. н. леонтьев, философия, культурно-исторический тип, историософия, панславизм, европоцентризм, цивилизация, запад, национальность, национализм

Короткий адрес: https://sciup.org/140308442

IDR: 140308442 | УДК: 1(470)(091)(092):930.1 | DOI: 10.47132/2588-0276_2024_4_106

Текст научной статьи Н. Я. Данилевский и его место в истории русской философской мысли. К 200-летнему юбилею мыслителя

E-mail: ORCID:

Когда размышляешь о русской философии, первое, что приходит на ум, это мысль об ее совершенно особом характере. Русская философия с самого зарождения проявила свою непохожесть на умозрительную, метафизическую или теоретическую философию европейского типа, что дало возможность западнику-гуссерлианцу Густаву Шпету заявить в 1922 г. о «невегласии» русского умозрения, или о «молчании» умозрительной мысли на русской почве варварского невежества и косности, на которой могла произрастать только философия «бледная, чахлая, хрупкая»1. Шпет как бы проецирует в будущее недостаточную способность русского народа к отвлеченному мышлению. Это пессимистическое заявление сделано как раз в тот год, когда не слишком долгий путь развития отечественной философии в России был насильственно оборван революцией, а ее внушительный по составу идеалистический костяк отправлен на «философском пароходе» в изгнание, на Запад, что дало философам возможность ознакомить высокомерную Европу с загадочным своеобразием русского религиозно-метафизического мышления и продолжить в изгнании свое существование и даже развитие.

Достижения русского умозрения в области теоретической или академической философии на самом деле относительно скромны. Она не дала миру создателей собственных философских систем уровня творений Платона или Аристотеля, Лейбница или Канта. Вместе с тем Россия породила не только множество оригинальных и глубоких мыслителей, но и достаточно большое число разнообразных философских течений. Однако, при очевидном недостатке системного философского мышления, Россию трудно отнести и к числу интеллектуально неразвитых стран, так как она уже на протяжении столетий отличается плодотворной работой творческой мысли, настойчивыми попытками ответить на самые главные вопросы бытия.

Чуть ли не единственным отечественным философом, значимость которого с точки зрения классических критериев метафизической религиозно-философской рефлексии признана Западом, является Владимир Соловьев. Но вот какой парадокс: этот философ par excellence — даже по европейским меркам — в упоении идеей отрицания всего русского тоже заявлял, что всякие мысли о существовании независимой русской философии являются «одною пустою претензией»2. О Соловьеве мы поговорим еще ниже, так как он, по неслучайному совпадению, выступил к тому же и самым яростным идейным противником Н. Я. Данилевского.

Однако русская философия, или русское любомудрие, как нечто особенное и оригинальное, существовала и существует, только она во все времена проявлялась преимущественно не в классических формах западной рационалистической философии, а как-то по-своему, самобытно. Было в России, конечно, немало и последователей европейской философской классики, хотя они, как правило, не отличались оригинальностью.

При этом никак нельзя сказать, что история русского любомудрия бедна яркими именами самостоятельных мыслителей. Русская мысль, не вмещаясь в традиционные философские формы, с самого начала проявляла себя по-разному. То она выступала в форме религиозного осмысления византийского святоотеческого опыта (что привело к созданию особой русско-византийской православной богословской традиции), одним из светских воплощений которого стала философия И. В. Киреевского, а другим, очень непохожим на нее — «византизм» К. Н. Леонтьева; то даже в литературно-художественных образах, давших миру несравненные по глубине мысли сочинения А. С. Пушкина, а также исполненные философского смысла романы Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого; то в виде литературно-критических статей Ап. Григорьева, философское наполнение которых превосходит многие отвлеченные умозрительные теории; то в форме исканий своеобразного синтеза научных открытий, религиозной фантазии и практического жизнеустроения, вершиной которых стали космологические проекты Н. Ф. Федорова и К. Э. Циолковского; то в экзистенциальной философской прозе, отразившей чисто русскую потребность «сказать душу», как это выразилось в интимных афористических сочинениях Василия Розанова; то, наконец, в напряженных поисках высшей истины в «Дневниках» М. М. Пришвина…

И все-таки, при всем этом разнообразии, одной из наиболее ярких и характерных фигур русского любомудрия, очень нетипичной с точки зрения классической умозрительной рефлексии, является Николай Яковлевич Данилевский, 200-летие со дня рождения которого отмечалось в 2022 г.

***

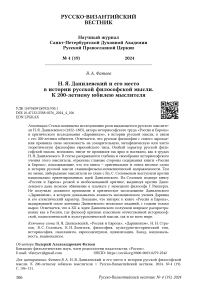

О Николае Яковлевиче Данилевском, несмотря на его уже устоявшуюся репутацию корифея русской историко-философской мысли, мы знаем не слишком много, особенно относительно его взглядов. От переписки Данилевского до нас не дошло почти

Николай Яковлевич Данилевский, 1884 г.

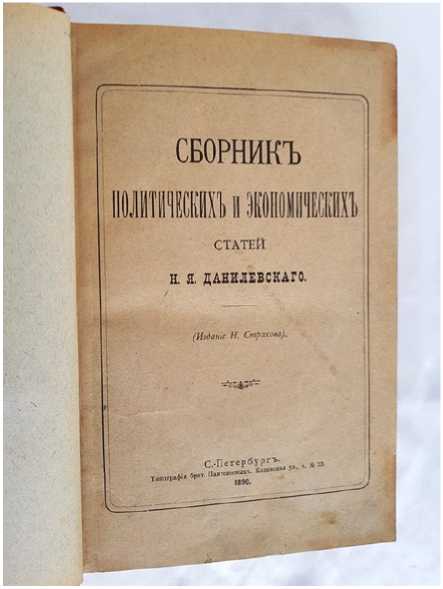

ничего, и о его мировоззрении мы судим прежде всего по трем его книгам: «Россия и Европа», Дарвинизм» и «Сборник политических и экономических статей», которые сначала не были приняты многими его современниками. Мыслитель так и не получил при жизни должного признания за свои ценнейшие труды. Три книги это, конечно, тоже немало, но на некоторые вопросы о философских воззрениях Данилевского мы можем дать ответ только в самых общих чертах, черпая биографическую информацию преимущественно из статей Н. Н. Страхова, издавшего все главные сочинения своего друга. Страхову принадлежат и наиболее значительные статьи в защиту творческого наследия Данилевского от нападок идейных противников. Кроме того, ценнейшим источником сведений по многим мировоззренческим вопросам являются письма Страхова к Данилевскому (ответные письма утрачены). Теорию культурно-исторических типов Данилевского и критику им дарвинизма Страхов считал высокими достижениями русской философской мысли. Все же о чисто философских взглядах Данилевского нам известно явно недостаточно. Страхов сетовал, что ему так и не удалось обнаружить среди бумаг Данилевского черновики последней главы неоконченного «Дарвинизма» с изложением его космогонии, или философии природы, хотя известно, что он излагал ее устно.

Чествуя юбиляра, мы никак не можем пройти мимо Ник. Ник. Страхова, близкого друга Н. Я. Данилевского, который издал все его основные сочинения и отстаивал честь выдающегося русского мыслителя после его кончины3. К. Н. Леонтьев подчеркивал огромную роль Страхова в поддержке идей Данилевского, как громко прозвучавший голос мыслителя, выступившего «одиноко и мужественно»4.

Биолог по своему образованию и основному занятию, Н. Я. Данилевский был скорее ученым-естественником, чем философом в традиционном понимании этой профессии. Однако, несмотря на преобладание практического опыта эмпирика-натуралиста, огромная эрудиция Данилевского в гуманитарных науках, его универсальное мышление, приложенное к процессам развития народов и цивилизаций и отлитое в чеканные формулы обобщений, стройность и логичность доводов, а также редкая смелость в решении фундаментальных проблем национального бытия придают его сочинениям истинно философский размах, делая его выдающимся философом истории, историософом. Обобщающие теории Данилевского имеют не только огромное научное значение для интерпретации истории цивилизаций, но и являются выдающимися прогностическими, даже провидческими философскими творениями, до сих пор оказывающими глубокое влияние на состояние умов.

В последние десятилетия влияние идей Данилевского охватывает все более широкий спектр актуальных проблем современности. Его труды привлекают растущее внимание культурологов и социологов, и во все времена ими интересовались политики и публицисты. Но все это, подчеркивая особый, ярко индивидуальный характер манеры мышления Данилевского, нисколько не умаляет его достоинств как именно яркого представителя русской национальной философской мысли.

В отличие от большинства русских мыслителей, в той или иной степени тяготеющих к религиозной мистике, Данилевский обладал логической ясностью ума, практическим его складом, четкостью формулировок, огромной силой убеждения, и эти качества ярко проявились в его сочинениях. «Удивительно трезвый и ясный ум, — писал о Данилевском В. В. Розанов. — Над прочими нашими славянофилами он имеет то громадное преимущество, что совершенно чужд всякого мистицизма. Быть может, это делает его менее глубоким по сравнению со славянофилами, но зато дает ему громадное преимущество — быть более убедительным, убедительным неотразимо для массы читающего общества»5. И, может быть, как раз благодаря этим чертам своей личности он создал обессмертившее его имя учение о культурно-исторических типах, которое придало научную завершенность славянофильскому философскому учению и внесло огромный вклад в формирование русской национальной идеи.

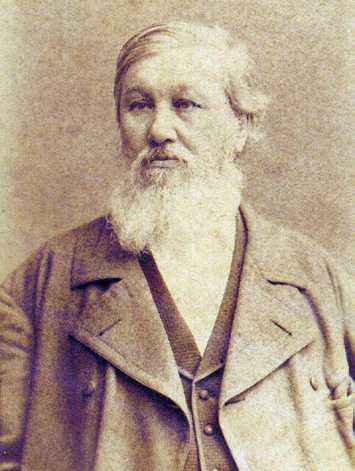

Наиболее известным сочинением Данилевского является книга «Россия и Европа». Уже сама «славянофильская» постановка темы в названии книги говорит, что в центре внимания автора находятся взаимоотношения русской и западноевропейской мысли. Это исследование Данилевского, в той же степени научное, сколько и философское, историко-аналитическое и в то же время геополитическое, посвящено прежде всего концепции развития стран и цивилизаций, с акцентом на место русского и других славянских народов в истории человечества и взаимоотношениях России как с отдельными европейскими странами, так и с Западом как единым целым. Уже сами жизненно важные темы, ставшие предметом рассмотрения русского мыслителя, предопределили большой читательский интерес к этому сочинению. Правда, сначала книга подверглась ожесточенной критике идейных противников. Но со временем, благодаря смелости автора в подходе к самым острым проблемам мироустроения, его богатой эрудиции в разных областях знаний, от истории до биологии, и способности сопрягать сведения из различных сфер человеческой деятельности в стройное и целостное социально-философское и культурно-историческое учение, книга Данилевского превратилась в одно из главных и наиболее фундаментальных пособий по философии истории русской цивилизации. Ф. М. Достоевский справедливо оценил достоинства исследования Данилевского для отечественной науки и культуры уже при выходе первых его частей: «Да ведь это — будущая настольная книга для всех русских надолго…»6 Значение труда Данилевского с течением времени только растет, и сегодня книгу «Россия и Европа» знают не только в России, но и во всем мире.

***

Данилевский развивает в книге «Россия и Европа» три основные и тесно взаимосвязанные темы: 1) об отношениях России и Запада и причинах враждебности Европы к России; 2) о культурно-исторических типах как основной форме развития мировой истории; 3) о необходимости объединения славянских народов во главе с Россией для образования нового, современного культурно-исторического типа.

Книга «Россия и Европа», впервые вышедшая отдельным изданием в 1871 г.

В центре исследования Н. Я. Данилевского «Россия и Европа», разросшегося из статьи в целую книгу, находится вопрос о взаимоотношениях русского мира и европейского Запада. Россия — огромная страна, половина которой находится в Европе, а другая — в Азии, на протяжении веков вынуждена была существовать и развиваться с оглядкой на могучую европейскую цивилизацию, с которой она соседствует. Данилевский едва ли не первым набрался смелости открыто заявить миру шокирующую истину о том, что Европа всегда смотрела на Россию свысока как на варварский народ и в то же время с настороженностью относилась к своему восточному соседу из-за огромных размеров и потенциальной мощи этой страны. Данилевский отмечает, что, не принадлежа в сущности к Европе, Россия уже одним своим существованием «нарушает систему европейского равновесия»7.

Данилевский на многочисленных исторических примерах показывает, что Европа не дружественна России, и пытается ответить на важнейший вопрос: откуда происходит эта враждебность? Мыслитель приходит к выводу, что неприязненность Европы к России и славянам коренится в предубеждении, высокомерии и агрессивности Европы по отношению к другим народам. Европейцы недоверчиво смотрят на Россию уже по одной причине ее величины, видя в ней постоянную опасность для своего существования. Европейские страны в своем непрерывном противостоянии с Россией готовы взять в союзники даже и мусульманскую Турцию. «Россия — не устают кричать на все лады, — колоссальное завоевательное государство, беспрестанно рас ширяющее свои пределы, и, следо вательно, угрожает спокойствию и независимости

Европы. Это одно обвинение. Другое состоит в том, что Россия будто бы представляет собой нечто вроде политического Аримана, какую-то мрачную силу, враждебную прогрессу и свободе»8.

Агрессивность Европы по отношению к другим народам западные аналитики не замечают, а Россию постоянно подозревают в злонамеренности. Данилевский убедительно показывает на многочисленных примерах, что Европа всегда использовала в своих отношениях с Россией политику двойных стандартов: то, что можно европейским державам, в случае России рассматривается как дерзость и нарушение устоявшихся норм. «Откуда же, спрашивается опять, это меряние разными мерами и это вешание разными весами, когда дело идет о России и о других европейских государствах?»9

Одной из важнейших интеллектуальных задач, поставленных Данилевским перед Россией, является отход от европоцентризма. Европоцентризмом Данилевский называет точку зрения, согласно которой западноевропейская цивилизация превосходит в развитии все другие народы, обязанные на нее равняться. При этом создается видимость, будто европейские нормы являются общечеловеческими и носят универсальный характер. Отход от европейских ценностей тем более актуален, что европейская цивилизация, как утверждает Данилевский, находится в стадии нарастающего упадка.

Теория культурно-исторических типов, разработанная Данилевским, разоблачает несостоятельность европоцентрического объяснения мира, что вызвало резкое неприятие учения Данилевского со стороны русских западников. Соловьев напал на книгу «Россия и Европа» потому, что Данилевский был опасен для него как создатель учения, опровергающего его претензии на универсализм. Неприемлемым для В. С. Соловьева, его сторонников и последователей был один из основополагающих тезисов историософской теории Данилевского — отказ от отвлеченной идеи единого человечества и создание концепции множественности и смены самобытных культурноисторических типов, или цивилизаций разных народов.

Данилевский утверждал: «Все-таки понятие об общечеловеческом не только не имеет в себе ничего реального и действительного, но оно у́же, теснее, ниже понятия о племенном, или народном, ибо это последнее по необходимости включает в себе первое и, сверх того, присоединяет к нему нечто особое, дополнительное <…>. Следовательно, общечеловеческого не только нет в действительности, но и желать быть им — значит желать довольствоваться общим местом, бесцветностью, отсутствием оригинальности, одним словом, довольствоваться невозможною неполнотою»10. Общий вывод Данилевского, прямо противоположный излюбленным мотивам так называемой «философии всеединства» Соловьева, а также вытекающему из нее отвлеченному учению о «свободной теократии» с папой римским во главе, строг и однозначен: «Общечеловеческой цивилизации не существует и не может существовать…»11

Соловьев понимал, что учение Данилевского представляет угрозу для его филока-толической религиозно-философской доктрины. Он так описывает концепцию Данилевского: «Множественность самобытных культурно-исторических типов вместо единого человечества, независимое и отдельное развитие этих типов, вместо всемирной истории, затем Россия (со славянством), как особый культурно-исторический тип, совершенно отличный от Европы и притом тип высший, самый лучший и полный — вот главные положения в книге „России Европа“»12.

Соловьев сознательно искажал позицию Данилевского относительно славянского культурно-исторического типа, заявляя о том, что Данилевский грешит самопревозно-шением, утверждая, что этот культурно-исторический тип — «высший по отношению к Европе»13. Между тем Данилевский говорит лишь о желательности и потребности создания этого нового культурно-исторического типа как своего рода идеале русского и других славянских народов, необходимом для их исторического выживания, но нигде не пишет о его насильственном доминировании над другими типами.

Особая заслуга Данилевского состоит в том, что он первым развенчал европоцентристскую концепцию развития мира, гегемонии европейской или западной цивилизации, которая преобладала на протяжении веков под видом общечеловеческого идеала. Обосновав идею множества мировых культур и убедительно показав, что европейская цивилизация не тождественна с общечеловеческой, Данилевский продемонстрировал, как с помощью обычного трюизма под видом преодоления национальной ограниченности народам насаждается узкая, тенденциозная точка зрения, согласно которой хранилищем единой мировой культуры является Европа. Европейская цивилизация ошибочно принимается за «общечеловеческую», отводя славянам и прочим народам лишь второстепенную роль подражателей Европы. Отсюда берут начало такие явления локальных культур, как «западничество» и болезнь «европейничанья».

По мнению Данилевского, все рассуждения о едином человечестве и общечеловеческой цивилизации служат оправданию доминирующей роли европейской цивилизации. Доминирование мыслитель считает одной из черт, присущих германороманским народам.

***

Данилевский прослеживает историю духовного развития Европы и сопоставляет ее с историй развития русского народа, обнаруживая между ними существенные различия. Эти различия, по его мнению, не поглощаются общим понятием христианской цивилизации, так как европейская цивилизация, вследствие искажения правильного понятия о Церкви как в католицизме, так и в протестантизме, вступила в эпоху упадка. Важное различие между просветительными началами, исповедуемыми русским народом и лежащими в основании западной цивилизации, Данилевский, подобно славянофилам, видит в нарастающем влиянии на Западе ложного духа рационализма: «…европейская цивилизация, произрастив немало действительно христианских плодов, — на основании неудержимого хода развития того зерна западной лжи, которое примешалось к вселенской истине, — дошла до непримиримого противоречия, теоретического и практического, с обеими западными формами христианства, которые, однако же, как протестантская, так и католическая Европа отожествляет с самим христианством и потому тщится заменить его рационализмом…»14

В рационализме Данилевский видит подмену религии безбожным суррогатом веры: «…рационализм, проходящий всевозможные градации между деизмом и нигилизмом <…> принимает характер веры — и веры по преимуществу атеистической…»15 Постепенно нарастают противоречия между католическим воззрением и новой гражданственностью, обнажаются «гнилые корни» католицизма. Противоречие католическое вскрылось сразу, протестантское позже — «когда исчезла возможность отыскания положительной религиозной истины посредством критики, основанной на рационализме…»16

Исход из духовного кризиса для отдельных личностей автор «России и Европы» видит в обращении в Православие: «двери православия отверзты»17. Однако в отношении целых народов он более пессимистичен — «нет той живой воды, которая могла бы омолодить их»18.

***

Одна из глав книги «Россия и Европа» носит категоричное название: «Гниет ли Запад?». Данилевский использует эту известную формулу славянофилов, чтобы рассмотреть суть исторических процессов европейской цивилизации с точки зрения духовного ослабления Запада и ее идеалов и реальности. По мнению мыслителя, европейская цивилизация еще не утратила своего цивилизованного величия, но она уже прошла период своего наивысшего расцвета. Европа «изжила уже то узкое религиозное понятие», которым она заменила Вселенскую истину, и пустилась «в безбрежный океан отрицания и сомнения»19. Нарастающее безверие, которое коренится в самих основаниях западной цивилизации, свидетельствует о духовном одряхлении Европы.

Данилевский отмечает также излишний индивидуализм западных народов, который привел к насильственности, в том числе и к религиозной нетерпимости. Ярким примером насильственности является инквизиция. Насильственный характер насаждения католицизма постепенно привел к ослаблению религиозности. С другой стороны, опора на рационализм, которая также способствовала снижению уровня религиозности и вела к апологии духовной терпимости, в конечном счете способствовала нарастанию религиозного индифферентизма.

Наиболее типичным проявлением кризиса западной цивилизации, вытекающим из растущего безбожия общества, является нигилизм. Данилевский убедительно рисует картину деградации западноевропейского общества, приведшей сначала к возникновению протестантского движения, а позже и к торжеству безверия.

По оптимистической картине, нарисованной Данилевским, в то время как Европа в духовном отношении продолжает деградировать, русский народ сохраняет нравственное здоровье. Однако далее Данилевский отмечает, что если вглядеться в русскую жизнь, то и ее здоровье страдает неполнотой. Отрицательные процессы, которые происходят в Европе, коснулись и подражательной стороны русской цивилизации, так как со времен Петра Великого в России некритично и во многом насильственно насаждались европейские порядки.

Данилевский полагает, что влияние Европы на Россию в царствование Петра Великого имело двойственный характер. Соответственно, в радикальных реформах Петра, мечтавшего превратить Россию в могущественную европейскую державу, Данилевский требует строго различать две стороны его деятельности: положительную, направленную на укрепление государства, и отрицательную, выразившуюся в насильственном искоренении традиционного быта: «К чему было брить бороды, надевать немецкие кафтаны, загонять в ассамблеи, заставлять курить табак, учреждать попойки… искажать язык, вводить <…> иностранный этикет, менять летоисчисление, стеснять свободу духовен-ства?»20 Деятельность второго рода Данилевский подверг категорическому осуждению, так как ею Петр «принес величайший вред будущности России»21.

По мнению Данилевского, традиционный уклад жизни в России при Петре подвергся насильственной ломке на иностранный лад. Произошло искажение народного быта, заимствование чужеземных учреждений и обычаев; навязывался взгляд на русскую жизнь с заимствованной, европейской точки зрения. Последствием этих реформ Данилевский называет «европейничанье», воспринимая это явление как симптом болезни, заразившей Россию при Петре Первом и получившей развитие в последующие царствования.

Одной из главных болезней, перенятых русским обществом на Западе, Данилевский считает нигилизм. Данилевскому принадлежат глубокие мысли о сущности и происхождении нигилизма и о причинах его широкого распространения в России. Заслуживают внимания очень современно звучащие замечания мыслителя, что у нас завелись «европействующие демократы» и что «демократическое европейничанье готово было предать русский народ»22.

Помимо книги «Россия и Европа», Данилевский по просьбе редактора газеты «Русь» И. С. Аксакова изложил свое мнение о нигилистическом исповедании, которое все шире распространялось в России во второй половине XIX в., в отдельной статье «Происхождение нашего нигилизма» (1884). Причину этого явления Данилевский видит в отречении от идеалов христианства и выводит происхождение нигилизма из общей нашей болезни — подражательности. Материалистические и социалистические учения, ставшие популярными у русской молодежи, были заимствованы на Западе и лишь окарикатурены в России. Нигилизм, как утверждает Данилевский, есть лишь одна из форм нашего европейничанья. Оригинальность нашего нигилизма, по убеждению Данилевского, состоит только в этом утрировании бездумно заимствованных западных учений.

Мыслитель считает, что «все отрицательные положения нашего нигилизма суть повторения таких же положений западной мысли»23. Все «корифеи новейшего материализма» — Фохт, Молешотт, Бюхнер, Фейербах, Штирнер и им подобные — взращены Западом. Русские, привыкшие, как отмечает Данилевский, все идеи заимствовать на Западе, ничего не принесли в эту «сокровищницу» материалистических учений, кроме радикализма: «Если в нигилизме есть что-нибудь русское, то это его карикатурность»24.

Примеры европейничанья Данилевский видит не только в вопросах внешнего подражания в манерах и обычаях, но и в государственной политике. Так, по Данилевскому, мы стыдимся добиваться свободного входа в наш собственный дом из-за обвинения «в честолюбивых видах на Константинополь»25, при том что Англия завладела чуть ли не всеми проливами на земном шаре. По мнению Данилевского, «…стано-виться на европейскую точку зрения и видеть в самом желании овладеть Царьградом, выгнать турок, освободить славян какое-то посягательство на права Европы — это непростительное нравственное унижение»26. Точно так же чураемся мы обвинения в панславизме, «…как будто честный русский человек <…> может не быть пансла-вистом»27. Европейничанье проявилось, по мнению Данилевского, и в позорном для России решении Берлинского конгресса 1878 г. после Балканской войны. Еще одним примером европейничанья стала недальновидная политика русских властей в балтийских землях, о которой ранее с возмущением рассказывал в своих сочинениях Ю. Ф. Самарин: «Страх перед укором в религиозной нетерпимости со стороны Европы заставил принять сторону толерантных пасторов и баронов против обращающихся в православие латышей и эстов…»28

Однако и наше подражательство Европе не приводит к улучшению отношения к нам европейцев. Данилевский на многочисленных примерах убедительно показывает непонимание и недобросовестность западных писателей в высказываниях, когда дело касается славянства и Православия29. Он отмечает поразительную неприязнь европейцев ко всему русскому. Он пишет: «Чем искреннее и бескорыстнее усваивали мы себе одну из европейских точек зрения, тем глубже ненавидела нас Европа, никак не хотевшая верить нашей искренности и видевшая глубоко затаенные властолюбивые планы там, где была только преданность европейскому легитимизму и консерватизму»30.

***

Третьей из важнейших тем для Данилевского, тесно связанной с первыми двумя, является тема панславизма. Напомним, что книга «Россия и Европа» Данилевского имеет подзаголовок «Взгляд на культуру и политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому». Идея панславизма, поставленная Данилевским в самый центр его исследования, восходит, конечно, к ранним славянофилам, но разделяли ее славянофилы в разной степени. И. С. Аксаков, у которого автор «России и Европы» собирался сначала печатать свою статью, был в отношении противостояния Западной Европы и славянства, или Запада и православного Востока, наиболее близок к историософским построениям Данилевского. Это сходство позиций подметил прот. В. Зень-ковский, который в книге «Русские мыслители и Европа» удачно сопоставил взгляды И. С. Аксакова и Н. Я. Данилевского в общей главе31, подчеркнув, что латинство и Православие стали причиной глубокого духовного различия двух половин европейского мира, одну из которых составляют католические и протестантские государства, а другую — православные славянские страны и прежде всего Россия.

Ю. С. Пивоваров даже считает на этом основании, что прот. В. Зеньковского можно причислить к приверженцам одной из версий «панславистской» трактовки идей Данилевского, стоящего на точке зрения «иной культуры», нежели ев-ропейская32. Однако Зеньковский, предрасположенный к благодушному приятию чуть ли не всех религиозно-философских явлений, не менее благосклонен и к «заме-чательным»33, по его мнению, статьям Вл. Соловьева из цикла «Национальный вопрос в России», хотя высказанные там идеи резко противоречат суждениям И. С. Аксакова и Н. Я. Данилевского.

Нередко исследователи отвергают идейную связь Данилевского со славянофильством. Однако К. Н. Леонтьев, считавший себя до некоторой степени учеником Данилевского и разделявший его теорию культурно-исторических типов, полагал, что Данилевский не только принадлежал к славянофилам, но и объяснил сущность «славянофильства гораздо лучше и яснее всех родоначальников этого учения…»34 Леонтьев подчеркивал даже дальнейшее развитие Данилевским славянофильских идей: «В сущности, Данилевский есть более, нежели кто-нибудь, настоящий истолкователь и независимый ученик Киреевского и Хомякова, и оба эти старые Славянофилы, по отношению к нему, являются только предтечами»35.

* * *

Данилевский видел главный смысл своей книги «Россия и Европа» в федеративном объединении славянского мира с Россией как его центром, а в перспективе — с православной столицей в Константинополе: «Всеславянский союз есть единственная твердая почва, на которой может расти самобытная славянская культура…»36 Он был убежден, что Россия не может считаться составной частью европейской политической системы и что ей предстоит альтернативный выбор: либо вместе с прочими славянами образовать самостоятельную культурную единицу, либо лишиться всякого самостоятельного культурно-исторического значения. Он показывает на исторических примерах, что Европа всегда стремилась эксплуатировать Россию, одним своим существованием нарушающую систему европейского равновесия.

В этом отношении к Европе Данилевский был близок к ранним славянофилам, однако в своей приверженности панславизму он был даже более категоричен, чем, например, Константин Аксаков или Иван Киреевский.

Данилевский разворачивает концепцию славянства как особый, высший, четырехосновный вариант культурно-исторического типа и в то же время как искомый народный идеал, связанный с самобытностью и независимостью славянского мира: «Итак, для всякого славянина: русского, чеха, серба, хорвата, словенца, словака, болгара (желал бы прибавить и поляка), — после Бога и Его святой Церкви, — идея славянства должна быть высшею идеею, выше науки, выше свободы, выше просвещения, выше всякого земного блага, ибо ни одно из них для него недостижимо без ее осуществления — без духовно, народно и политически самобытного, независимого славянства; а, напротив того, все эти блага будут необходимыми последствиями этой независимости и самобытности»37.

Соловьев, с его ориентацией на союз западного и восточного христианства с духовным преобладанием папского престола, конечно, не мог принять национальные и православные ориентиры концепции Данилевского. Демагогически выдавая в споре свой теократический синтез под водительством римского папы за верность принципу единого « вселенского христианства», будто бы более универсального, чем западные или восточные конфессии, и потому верного, традиционные православные идеи своих оппонентов Соловьев отвергал как идеи местные, ограниченные: «Что касается полемики со мною, то г-н Страхов хорошо знает, что мои воззрения основаны на идее вселенского христианства, идее по происхождению своему не западной, а скорее восточной, по содержанию же и значению своему стоящей выше всяких местных противоположностей. Значит, и я вовсе не гожусь в представители Запада, с которым будто бы борется г-н Страхов»38. Однако в верности русского народа Православию Соловьев видел национальную ограниченность и обвинял Данилевского и апологетов его концепции в «зоологическом национализме».

В приведенной выше фразе Данилевского об идее славянства Страхов, отвечая на обвинения Соловьевым в самопревозношении, т. е. национальном эгоизме и мессианстве, обращает внимание на слова мыслителя о том, что на первом месте у Данилевского как правоверного христианина стоит вера: «после Бога и Его святой Церкви». Автор «России и Европы» нигде не утверждает, что многосоставный славянский культурно-исторический тип в его нынешнем состоянии является высшим по отношению к романо-германскому культурно-историческому типу, как заявляет Соловьев. Данилевский пишет лишь о «зачатках» самобытного славянского культурноисторического типа как идеала, к которому следует стремиться в своем развитии славянским народам.

Необходимо отметить, что идеи Данилевского относительно славянского культурно-исторического типа, вполне разделяемые его сторонниками в отношении русского мира, вызвали меньше одобрения и даже полемику по вопросу Всеславянского союза или объединения славян.

Отрицательное отношение либерально-космополитической части общества к идее объединения славян не может вызывать удивления. Соловьев высказывался о славянском культурно-историческом типе и об идее объединения славянства как о национальном эгоизме.

Но в отношении к панславизму значительно разошлись позиции Данилевского и с К. Н. Леонтьевым, апологетом теории культурно-исторических типов. Леонтьев вспоминает: «Данилевский в своей книге слишком верит в славян, слишком исключительно надеется на них, так и я сам в то время, <…> живя в Царьграде, — слишком в них верил, слишком надеялся на самобытность их духа»39. Позже Леонтьев пришел к выводу, что именно в «культурно-оригинальном смысле для нас, русских, все славяне есть не что иное, как „неизбежное политическое зло“», поскольку в лице своей «интеллигенции» они не способны дать миру ничего, «кроме самой пошлой и обыкновенной буржуазии»40. Леонтьева отвращала от славян «наклонность их к духовному рабству перед безбожием Запада»41. Кроме России, Леонтьев не видел никого, кто мог бы «положить пределы тлетворному потоку западного эгалитаризма и отрицания…»42 Леонтьев не принимает «простодушный» панславизм, который грозит «весьма пошлой буржуазной европеизацией», ибо славянская интеллигенция «как две капли воды похожа на среднего европейца»43.

Леонтьев пессимистичнее смотрит на будущее и не слишком верит в осуществление благих мечтаний Данилевского: «Было время, когда и я заодно с Данилевским верил в то, что у нас будет 4-хосновная культура, но я уже давно начал сомневаться в этом»44. «Для меня несомненно, что Данилевский прав вообще в своей теории культурно-исторических типов относительно прошедшего. — Но относительно настоящего и будущего — надо поразмыслить. Будет ли еще вообще новая, вполне независимая, полная, оригинальная культура на земном шаре — это вопрос»45. Кроме того, Леонтьев выражал сомнение в том, сумеют ли славяне дать истории «истинно новый культурный тип» или «надо ждать его позднее из обновленного Китая или пробужденной Индии»46. В этом сделанном полтора века назад комментарии к слишком оптимистическим прогнозам Данилевского в очередной раз проявился пророческий дар Леонтьева.

Вообще идеи панславизма — наименее популярная часть учения Данилевского. Его оптимистические надежды на будущий союз славянских народов, часть которых не являются православными, нередко вызывают скептическое отношение из-за все более очевидной приверженности многих славянских народов соблазнам европейской цивилизации.

* * *

В. С. Соловьев выступил с самой резкой критикой идей Н. Я. Данилевского сразу после его кончины. Совершенно очевидно, что нападки Соловьева на Данилевского были вызваны прежде всего желанием отомстить за разоблачение своих взглядов. Филокатолический по своей направленности цикл статей Соловьева «Великий спор и христианская политика» (1883) побудил Данилевского к написанию критического отзыва «Владимир Соловьев о католицизме и православии» (1885), в котором автор «России и Европы» убедительно раскрыл и осудил увлечение философа католицизмом. Соловьев напал на Данилевского, когда тот уже не мог вступить с ним в полемику, причем маститый философ не ответил на критический отзыв Данилевского, опубликованный Страховым в «Известиях Славянского благотворительного общества» в марте 1885 г., а выступил против главного сочинения покойного мыслителя — «Россия и Европа».

Примечательно, что, хотя Данилевский в своей книге отрицает существование «общечеловеческой цивилизации» и убедительно обосновывает это, он почти тут же все же вводит весьма близкое понятие «всечеловеческое» как нечто суммарное, совокупное из достижений отдельных культур, из «национально-особенного»,

Могила Н. Я. Данилевского и его супруги О. А. Данилевской (Межаковой) в их крымском имении Мшатка, 1909 г.

что является, видимо, неким паллиативом, уступкой «объективности» универсализма, дабы избежать категоричности и обезопасить себя от обвинений в превозношении национального. Данилевский пишет: «Иное дело — всечеловеческое, которое надо отличать от общечеловеческого ; оно, без сомнения, выше всякого отдельно-человеческого, или народного; но оно и состоит только из совокупности всего народного…»47 Далее Данилевский уточняет свою мысль, говоря о том, что «всечеловеческая цивилизация» есть не что иное, как «недостижимый идеал, или, лучше сказать, идеал, достижимый последовательным или совместным развитием всех культурно-исторических типов…»48 Очевидно, этим уточнением отвергается даже главный упрек Соловьева в том, что Данилевский, утверждая отдельные культурно-исторические типы, выступает против христианской сути идеи единого человечества.

Эта уступка, впрочем, говорит лишь еще раз об отсутствии во взглядах автора книги приписываемой ему узости, тем не менее она не изменила отношение к его идеям Вл. Соловьева, обвинившего Данилевского в «зоологическом национализме», так как теория самобытных культурно-исторических типов подрывала самую суть соловьевской космополитической философии «всеединства», опирающейся на абстрактную доктрину единого человечества.

Владимир Соловьев, нападая на книгу Данилевского, утверждал, что Данилевский «приписывает России значение целого культурно-исторического типа, отдельного — и в этой отдельности высшего по отношению к Европе…»49 Если в первой части тезис Соловьева соответствует действительности (при добавлении к России славянских народов), то во второй его половине он искажает позицию Данилевского, почему-то трактуя ее как недопустимую проповедь национального превосходства. Соловьев упрекал Данилевского за то, что он будто бы выдвигал славянство во главе с Россией как наиболее совершенный культурно-исторический тип. На самом деле Данилевский, обосновывая идею славянского культурно-исторического типа, считал необходимым развитие типа живого и деятельного, культурного и самобытного, потому что иначе это образование обречено на погибель и растворится, став питательной почвой для других типов. Н. Н. Страхов отмечал, защищая идеи своего покойного друга от упреков Соловьева в «зоологическом национализме», что Данилевский говорит о недоброжелательности Европы по отношению к России, но нигде не пишет о враждебности России к Европе.

Всеми способами стараясь опорочить труд Данилевского, Соловьев заявил даже, что книга Данилевского — не более чем «литературный курьез»50. Но потом, в ходе полемики со Страховым, он стал утверждать, будто и главная идея этого «курьеза» — теория культурно-исторических типов — принадлежит немецкому философу Г. Рюккерту, а не Данилевскому. Беспочвенные обвинения в плагиате, которым поверили многие, остались на совести Вл. Соловьева. Ради победы в споре Соловьев пошел даже на текстовую подтасовку: цитируя фразу из книги Рюккерта, он вставил в нее нужные слова о «культурно-исторических типах». Страхов раскрыл подлог философа, но не был услышан, и только в ХХ в. американский исследователь Р. Мак-Мастер, которого трудно заподозрить в симпатии к Данилевскому, убедил ученый мир в неблаговидности поступка Соловьева.

Соловьев пытался дискредитировать книгу Данилевского с самых разных сторон. Так, он утверждал, будто Данилевский говорит о христианстве «мимоходом несколько раз, признавая в нем наивысшую и абсолютную истину, но во всей книге не найти намека на то, как примирить вселенскую сущность этой истины с коренною и окончательною отдельностью культурно-исторических типов»51. Соловьев видит «самопре-возношение» Данилевского в том, что он отходит от идеи «вселенского христианства» и «отождествляет христианство исключительно с греко-российским исповеданием, которое и является, таким образом, единственным адекватным выражением абсолютной истины»52. Иначе говоря, Соловьева не устраивает, что Данилевский, исповедуя Православную веру, признает безусловную истинность Православия. Соловьев ратует за какое-то «вселенское» и «универсальное христианство», под видом которого он пытается проповедовать подчинение Православия папе римскому. Для Данилевского же истинное христианство и есть Православие: «Православное учение считает Православную Церковь единою спасительною <…> неправославный взгляд на Церковь лишает само Откровение его достоверности <…> без христианства нет и истинной цивилизации, то есть нет спасения и в мирском смысле этого слова»53.

Данилевский подчеркивает, что христианство в чистой форме Православия было в древности присуще и европейским странам, однако под влиянием характера народов, его исповедующих, оно со временем, утратив верность догматам Православия, обратилось в католичество. Основными причинами этих пагубных изменений Данилевский считает насильственность и религиозную нетерпимость германороманских народов.

По Данилевскому, германо-романский народный характер имеет склонность к насильственности. Дух насильственности германо-романских народов» сказался, согласно Данилевскому, на религиозной истории Западной Европы, пришедшей к развитию папизма.

Церковь западная, как утверждает Данилевский, «узурпировала актом насилия права целого — Церкви вселенской »54 . Запад своими религиозными реформами, венцом которых стало учение о непогрешимости папы римского, отошел от настоящего христианства. Лжедогмат о непогрешимости папы был принят, по мнению Данилевского, из-за господства духа насильственности во всем западном духовенстве. В главе «Различие исповедное» Данилевский приводит убедительные доказательства несостоятельности папских притязаний.

Что касается России, то, согласно Данилевскому, разделяющему в этом вопросе мнение славянофилов, терпимость составляла отличительный характер русского народа в самые грубые времена. Данилевский противопоставляет религиозной насильственности Запада мирное и беспрепятственное распространение христианства в России. Характер русских и вообще славян, как пишет Данилевский, «чуждый насильственности, исполненный мягкости, покорности, почтительности, имеет наибольшую соответственность с христианским идеалом»55.

Прослеживая историю христианства на Западе, Данилевский отмечает постепенный упадок веры в странах Европы. Европейское угасающее христианство представляет собой, согласно Данилевскому, искажение Православия, то есть подлинного христианства, которое раньше было и на Западе. Но Запад, стремясь к духовному доминированию в мире, Православие не признает. Этим и объясняется прежде всего враждебное отношение Запада к России с ее стремлением стать в союзе со славянством самостоятельным культурно-историческим типом.

* * *

Таким образом, точка зрения Данилевского на христианство прямо противоположна филокатолической позиции Соловьева, требующего от Православия во имя торжества «вселенского христианства» полного подчинения папе римскому. Учение Данилевского подрывает фундамент, на котором Соловьев строит свою псевдоуни-версалистскую или космополитическую, а по своей сути еще и прокатолическую доктрину. Это и послужило основной причиной нападок автора учения о «всеединстве» на книгу Данилевского.

Главное обвинение, которое Соловьев выдвигал против книги Данилевского, противопоставляя его учению евангельскую проповедь религиозного единства и христианской нравственности, — упрек автора «России и Европы» в националистическом самопревозношении и апологии межнациональной вражды: «Автор стоит всецело и окончательно на почве племенного и национального раздора, осужденного, но еще не уничтоженного евангельской проповедью»56.

Либеральные исследователи, находясь под влиянием Вл. Соловьева, не раз писали, что Данилевский далек о христианства и его теория культурно-исторических типов вносит рознь между народами, нарушая тем самым христианские заповеди.

Так, Бердяев, разделяя точку зрения Соловьева, утверждает в книге «Русская идея», будто идеи Н. Я. Данилевского не имеют ничего общего с христианством, так как он не признает единого человечества. Одновременно Бердяев отрицает даже связь Данилевского, абсолютно чуждого ему консервативного мыслителя, со славянофилами, как и вообще принадлежность его теории к русской идее. Он категорично заявляет вслед за Соловьевым: «…идеи Данилевского были срывом в осознании русской идеи и в эту идею не могут войти»57. Но обобщающие и в какой-то степени олицетворяющие самобытную русскую мысль теории Данилевского от русской идеи отделить невозможно. Идеи Данилевского лежат в русле традиции русского национального самосознания. Близкие Данилевскому мысли нередко высказывались его предшественниками и современниками, в том числе А. С. Пушкиным, славянофилами и почвенниками, Ф. И. Тютчевым, М. П. Погодиным.

Данилевский, при всей его оригинальности, органично вписывается в традиции русской национальной философской мысли. Со славянофильством у Данилевского гораздо больше общего, чем того, что их разделяет. Историософские идеи Данилевского, при всей их новизне, тесно связаны с воззрениями ранних славянофилов. Особенно много пунктов соприкосновения у Данилевского с А. С. Хомяковым и И. С. Аксаковым.

Известно, что первоначально труд Данилевского «Россия и Европа» готовился как сочинение для еженедельной газеты «День» и его части были озаглавлены как письма к редактору «Дня» И. С. Аксакову (этот вариант хранится в архиве Н. Я. Данилевского в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге). Однако когда в 1865 г. «День» прекратил свое существование, Данилевский переделал свое сочинение в большую самостоятельную статью, которую он в 1868 г., по приезде в Петербург, передал для публикации в «Журнал Министерства народного просвещения». И лишь когда редактор только что созданного почвеннического журнала «Заря» Н. Н. Страхов предложил Данилевскому перенести его труд в новый журнал, судьба «России и Европы» окончательно определилась. Данилевский с радостью согласился, так как позиция издания была ему близка, да и в сухом, академическом «Журнале Министерства народного просвещения» у статьи было бы явно меньше читателей. Н. Н. Страхов воспринимал труд Данилевского как развитие славянофильско-почвеннических воззрений.

Прот. В. Зеньковский в книге «Русские мыслители и Европа» прослеживает, как, исходя из концепции, что не может быть одного, единого типа культуры, Данилевский строит целую философию истории — новое, вполне оригинальное учение о культурно-исторических типах, которое противостоит идее «общечеловеческой культуры». Прот. В. Зеньковский отмечает, что доктриной единого человечества увлекались не только западники типа Чаадаева или Вл. Соловьева, но даже и Ф. М. Достоевский. Идея синтеза Запада и России, в надежде просвещения Европы светом русского Православия, которую признавали даже и некоторые из славянофилов, была Данилевскому совершенно чужда. На деле такой поиск синтеза Запада и России неизбежно приводил к еще большей духовной зависимости от блестящей и сильной европейской культуры — к «болезни «европейничанья»58, как именует Данилевский такую зависимость, присущую прежде всего интеллигенции. По мнению мыслителя, эту болезнь можно назвать слабостью и немощью народного духа в высших образованных слоях русского общества.

Ярким примером такого «европейничанья» может служить, например, позиция известного философа Н. А. Бердяева, который, вслед за Вл. Соловьевым, считает неприемлемым для христианина отрицание концепции единой общечеловеческой цивилизации. Бердяев находит у Данилевского внутреннее противоречие: он признает Данилевского предшественником О. Шпенглера, который тоже отрицает единство человечества, что ему больше подходит, чем христианину Данилевскому. Бердяев, в отличие от Соловьева, считает Данилевского все-таки христианином, однако видит у него «…полный дуализм между его личным православием и натуралистическим взглядом на историю»59.

* * *

Некоторые критики Данилевского утверждали, что книга «Россия и Европа» носит сугубо прагматический характер и в ней недостаточно выражено отношение автора к религии и Церкви. Однако это совсем не так. Как тщетно пытался доказать своим оппонентам Н. Н. Страхов, Данилевский был убежденным православным христианином. Его отличала не только глубокая вера в православные начала, но и незаурядная способность размышлять на религиозные темы.

Убедиться в этом достаточно легко. Об этом свидетельствует, в частности, упомянутая выше статья «Владимир Соловьев о православии и католицизме», включенная Страховым в сборник публицистики Данилевского. Вполне компетентная с богословской точки зрения критика прокатолических настроений Соловьева, который «принял явно и открыто сторону римского католичества»60, отличается, как всегда у Данилевского, ясностью выводов и убедительностью аргументов.

Что касается книги «Россия и Европа», то теме христианства посвящена Данилевским целая глава «Различие исповедное» (гл. IX), в которой автор не только показывает основательные знания религиозных учений, но и открыто связывает свои убеждения с Православной верой. Мыслитель предстает перед нами верующим православным человеком. Он доказывает, что различия между Православием, с одной стороны, и католицизмом и протестантством, с другой, носят не внешний, несущественный обрядовый характер, а касаются самих оснований национального жизнеустройства.

Данилевский решительно отвергает протестантизм, в котором все предоставлено произволу личного толкования и тем самым отнимается определенное значение у самого Откровения, которое ставится в одну категорию с любым философским учением, — как «субъективную религию», как «отрицание религии вообще»61.

Католическое толкование Церкви, по мнению Данилевского, не содержит в себе такого явного внут-

«Сборник политических и экономических статей» Н. Я. Данилевского, изданный Н. Н. Страховым в 1890 г.

реннего противоречия, как в протестантстве. Однако и оно имеет очень серьезные недостатки: претензии католицизма на папскую непогрешимость совершенно неосновательны. Как пишет Данилевский, «невозможность непогрешимости и главенства пап, кажется, очень легко может быть доказана»62. Общий вывод православного автора о религиозных верованиях Запада неутешителен: «…христианство как в протестантском, так и в католическом сознании подпилено под самый корень…»63, при шаткости основы оно держится лишь по инерции. Данилевский полагает, что христианство, которое, по его мнению, составляет существо цивилизации, в европейских странах постепенно слабеет, а «…без христианства нет и истинной цивилизации, то есть нет спасения и в мирском смысле этого слова»64.

Лжедогмату о непогрешимости папы римского Данилевский противопоставляет православное понимание этого вопроса. Он подчеркивает непогрешимость в Церкви не отдельных лиц, как в католицизме, а Церкви как Тела Христова, подкрепляя это основание действием Промысла Божия: «Православное понятие о непогрешимости Церкви не налагает на ум неудобоносимого бремени, ибо хотя она по справедливости считается чудесною, однако принадлежит к тому разряду чудесного, которое необходимо проявляется во всем, в чем ощущается непосредственное действие Божественного Промысла. И стройный порядок природы непогрешим, и история непогрешима; в непогрешимости Церкви этот Божественный Промысел проявляется только более прямым и непосредственным образом. Непогрешимость эта выражается во всем том, что составляет голос всей Церкви, и, следовательно, самым явным и определенным образом — во Вселенских соборах»65.

Данилевский пишет: «Между тем как против непогрешимости пап не раз свидетельствует история, непогрешимость соборов запечатлена в истории чудодейственною силою. Все христианские историки видят в распространении христианства явление чудесное и выставляют его как одно из доказательств божественности христианского учения. Но совершенно таким же характером чудесности запечатлены и действия Вселенских соборов»66. Простые и четкие доказательства не оставляют камня на камне от изощренных теократических построений Соловьева.

* * *

Хотя книга Данилевского «Россия и Европа» подверглась серьезной критике со стороны Вл. Соловьева и других либеральных оппонентов, уже к концу 1880-х гг., когда всплеск нигилистических настроений в обществе пошел на спад, популярность «России и Европы» стала резко расти. Читатели, наконец, сумели оценить труд Данилевского по достоинству. Репутация мыслителя еще более выросла в ХХ в., когда теория культурно-исторических типов получила серьезную поддержку на Западе в лице сторонников идеи цивилизационного подхода — Освальда Шпенглера, Арнольда Тойнби, Вальтера Шубарта и Самуэля Хантигтона. Высказанные ими идеи явно перекликались с учением Н. Я. Данилевского, и хотя эти ученые и не упоминали имени русского философа в своих сочинениях, в дальнейшем они справедливо стали рассматриваться как продолжатели его дела. Между концепциями Данилевского и его последователей есть существенные различия, прежде всего в терминологии, но они единодушны в главном: в отказе от абстрактного понятия единого человечества и рассмотрении мировой истории как процесса развития множества самобытных народов, культур или цивилизаций.

Освальд Шпенглер в книге «Закат Европы» (1918–1922) не только принял важнейший тезис Данилевского об историческом процессе как смене различных культурных образований, но и разделил идею русского мыслителя о том, что Европа как цивилизация прошла высшую точку своего развития и стала клониться к закату. В терминологии они несколько расходятся: Н. Я. Данилевский называет исследуемые исторические образования по-разному: то просто культурами, то самобытными цивилизациями, то народными организмами, но чаще всего — культурноисторическими типами. Шпенглер трактует историю развития человечества как смену локальных культур, а «цивилизация» для него — период упадка. Не всегда использовали схожую терминологию и другие мыслители, повлиявшие на становление теории локальных цивилизаций, что, впрочем, не мешает им относиться к числу родоначальников данной концепции.

Английский философ истории и социолог Арнольд Дж. Тойнби, автор многотомного исследования «Постижение Европы» (1934–1961), после тщательного изучения мировой истории также пришел к выводу о циклическом характере ее развития путем смены различных локальных цивилизаций как ветвей «единого древа истории». К числу мыслителей, в той или иной степени разделивших теорию развития человечества, впервые наиболее полно сформулированную Н. Я. Данилевским, примкнули также американский историк Р. Хантигтон («Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка», 1996) и целый ряд других авторитетных исследователей. Таким образом, идеи Данилевского со временем оказались чрезвычайно плодотворными для историков, геополитиков, социологов, культурологов и философов разных стран.

Больше всех для ознакомления Запада с идеями Данилевского сделал, пожалуй, эмигрант из России, известный социолог Питирим Сорокин, который в середине ХХ в. высоко оценил книгу Данилевского «Россия и Европа». П. А. Сорокин, который находился под явным влиянием Данилевского, является автором концепции социокультурной динамики, суть которой заключается в том, что из циклически сменяющих друг друга типов культуры каждый имеет свои законы развития и пределы роста. Сорокин был очень высокого мнения о книге Данилевского «Россия и Европа». Он писал о труде Данилевского, который оказал заметное влияние на его собственные идеи, несколько раз, подчеркивая выдающиеся достоинства этой книги: «Начатая как политическое обличительное сочинение высочайшего уровня, она с такой силой выразила политические разногласия, что стала блестящим трактатом по философии истории и социологии культуры, а в конечном итоге явила собой произведение необычайно проницательного и верного по существу политического прогнозирования и пророчества»67. П. А. Сорокин не ограничился изложением и оценкой основных идей Данилевского и провел сопоставительный анализ его теории культурно-исторических типов со взглядами двух западноевропейских сторонников цивилизационного подхода — О. Шпенглера и А. Тойнби. Именно Питирим Сорокин ввел труды Данилевского в контекст эволюции мировой социокультурной и философской мысли ХХ в. Любопытно, что Сорокин отметил также явное сходство воззрений Данилевского и политики советского правительства, за исключением, конечно, ее марксистского обоснования.

Вместе с тем Сорокин считал теорию культурно-исторических типов Данилевского не вполне совершенной и нуждающейся в уточнении. Его собственная научная концепция социальных суперсистем представляет дальнейшее развитие идей Данилевского. Научно выверенные и взвешенные определения П. Сорокина, всесторонне характеризующие теорию культурно-исторических типов Данилевского в контексте развития цивилизационных идей, дали основные ориентиры для двух важнейших книг американских исследователей, посвященных русскому мыслителю: «Н. Я. Данилевский — русский тоталитарный философ» Роберта Е. Мак-Мастера (1964) и «Консервативный национализм в России XIX века» Эдварда К. Тадена (1964).

В посвященной Данилевскому обширной статье Ю. С. Пивоварова (ее первый вариант носил название «Николай Данилевский в русской культуре и в мировой науке»68) содержится развернутый и достаточно объективный анализ иностранных мнений о Данилевском, однако достоинства этой статьи в конечном итоге сводятся на нет русофобскими выводами автора. Так, Пивоваров пишет о Данилевском в худших традициях либеральных обличений консервативного мыслителя: «Но этот замечательный человек воплотил в своих творениях болезненные стихии той самой „почвы“, которую он считал единственной основой дальнейшего „стро-ительства“ России. Отсюда порочность и безнравственность многих идей, отсюда национальная гордыня, отсюда же его политическое учение — смесь „политического имморализма“ макиавеллистской пробы и „политического идеализма“ маниловского толка»69. Пивоваров оценил идеи Данилевского как «свидетельство одной из сущностных болезней „русского духа“, проявление одной из трагедий исторической судьбы России»70. Прав Б. П. Балуев, оценивший это глубокое противоречие статьи Пивоварова: «Вывод, к которому теория и внешнеполитическая доктрина Данилевского не только не обязывают, но и противоречат ему»71.

* * *

Когда Н. Н. Страхов в научном споре развенчал эффектные, но легковесные инвективы Вл. Соловьева, философ прибег к откровенной фальсификации, громко заявив как о сенсации в отдельной статье, что трактат Данилевского, оказывается, является плагиатом по отношению к труду немецкого философа Генриха Рюккерта72.

В споре Вл. Соловьев даже пошел на прямой подлог: он, цитируя книгу Рюккерта «Lehrbuch der Weltgeschichte in organische Darstellung» («Учебник всемирной истории в органическом изложении», 1857), видоизменил фразу немецкого исследователя, вставив в нее выражение «культурно-исторический тип», отсутствующее в немецком подлиннике. Страхов, был настолько поражен этим аморальным поступком, что, указав на искажение перевода, совершенное его оппонентом в полемике, просто постыдился устроить громкий шум из-за очевидного подлога. На самом деле немецкий мыслитель говорил о культурах и типах, но нигде не употреблял выражение Данилевского «культурно-исторические типы», что имеет принципиальное значение. Отечественный критик так и не был услышан, и только в середине ХХ в., когда американский исследователь Роберт Е. Мак-Мастер в одной из научных статей73 указал на искажение фразы Рюккерта в переводе Соловьева, точка зрения о «плагиате» Данилевского перестала доминировать в исследовательской литературе.

Р. Е. Мак-Мастера, увидевшего в Данилевском «тоталитарного философа»74, предтечу «советского тоталитаризма», никак не назовешь приверженцем идей русского мыслителя. Однако в своей книге о Данилевском он еще раз показал, что концепция его героя отличается от взглядов Рюккерта: Генрих Рюккерт подходит к воссозданию всемирной истории как эмпирик, а не с точки зрения философии истории75. Помимо прочего, Р. Е. Мак-Мастер отметил, что различие между учением Данилевского и идеями Рюккерта состоит еще и в том, что культуры у Рюккерта развиваются параллельно, а не циклично, сменяя друг друга. Другой американский исследователь, Э. Таден, указывает также, что на идеи Данилевского, носящие органический характер, серьезное влияние оказал не Рюккерт, а биолог Карл Бэр. Кроме того, Таден отмечает, что Рюккерт, в отличие от Данилевского, отдает безусловное преимущество западноевропейской христианской культурной традиции и видит перспективу в универсализации содержания всех культур на основе европейской. Подобных отличий набирается столько, что не может быть и речи о заимствовании Данилевским теории культурно-исторических типов у Рюккерта.

Сама постановка Вл. Соловьевым вопроса о плагиате является предумышленным, далеким от научных целей, поступком. Со временем выяснилось, что главная ценность книги Данилевского как раз в том, что он впервые придал систематический, научный характер тем идеям, которые, что называется, витали в воздухе, и объяснил многие процессы мировой истории на века вперед. Что касается надуманных, безосновательных обвинений Данилевского в плагиате у Рюккерта, то зачатки цивилизационного подхода можно найти у самых разных мыслителей, начиная с итальянского мыслителя эпохи Просвещения Джамбаттисты Вико, высказывавшего историософскую теорию о круговороте национальных цивилизаций в своем труде «Основания новой науки об общей природе наций» (1725). Подобные, хотя и не систематически выраженные мысли можно обнаружить и в трудах отечественных мыслителей, прежде всего у А. С. Хомякова и А. А. Григорьева, хорошо знакомых Данилевскому, и высказаны они были не позже Рюккерта. Принципы органицизма Ап. Григорьева, отвергшего идею «единого человечества» еще задолго до того, как Вл. Соловьев стал развивать свою «философию всеединства», имеют гораздо более непосредственное отношение к теории культурно-исторических типов Данилевского, чем сочинение Рюккерта.

Очень важно, что соловьевскую идею существования абстрактного «единого человечества» и единой всемирной цивилизации, или доктрину «всеединства», как и Данилевский, отрицает русский критик А. А. Григорьев. Так, раскрывая огромное значение формулы Шеллинга о «народных организмах», Григорьев пишет в одной из статей 1858 г.: «…и народам, и лицам, возвращается — их цельное, самостоятельное значение, <…> разбит кумир, которому приносились требы идольские, кумир отвлеченного „духа человечества“ и его развития»76.

Редактор собрания сочинений Ап. Григорьева В. Ф. Саводник отмечает в примечании к этому месту: «Изложенные выше идеи Григорьева представляют собой как бы зародыш теории „культурно-исторических типов“, с которою несколько позднее выступил Н. Я. Данилевский в своем известном труде „Россия и Европа“. Этим опровергается предположение Вл. Соловьева, будто Данилевский заимствовал свою теорию у немецкого ученого Рюккерта»77. Саводник справедливо усматривает в этом факте очевидное доказательство того, что надуманная мысль о заимствовании витавшей в воздухе идеи независимых национальных цивилизаций или культурноисторических типов из малоизвестной немецкой книги Рюккерта, тогда как близкие мысли высказывались „под боком“ на русском языке А. С. Хомяковым и А. А. Григорьевым в сочинениях, несомненно знакомых автору концепции «культурноисторических типов», не имеет под собой почвы.

Близкую Саводнику позицию еще раньше занял К. Н. Леонтьев, который назвал книгу «Россия и Европа» «истинно великой»78 и не сомневался в том, что теорию культурно-исторических типов создал именно Н. Я. Данилевский: «Эту теорию культурной смены можно назвать истинным открытием, принадлежащим исключительно русскому мыслителю . Положим, Хомяков и другие славянофилы развивали нечто подобное прежде г. Данилевского, но у них все это было не ясно, не приведено в систему и, главное, не производило впечатления чего-то органического …»79

История этого конфликта и разнообразные аргументы в защиту авторства теории культурно-исторических типов от необоснованных обвинений обстоятельно изложены в книге Б. П. Балуева, посвященной Н. Я. Данилевскому80. Таким образом, пришла пора навсегда предать забвению нелепую гипотезу Соловьева о плагиате Данилевского у Генриха Рюккерта, которая оставила печальный след в «научной» литературе. Следует рассматривать этот эпизод лишь как «полемическое преувеличение» светоча русской философии или даже, при более строгом подходе, как его клеветническую «выходку».

Как ни удивительно, несмотря на множество безупречных с научной точки зрения доказательств неправоты утверждения Соловьева о «плагиате», его обвинение до сих пор имеет довольно широкое хождение как в трудах его апологетов и последователей, так и в сочинениях авторов, не вникающих в суть вопроса и принимающих на веру голословные утверждения Вл. Соловьева. Например, Н. А. Бердяев в книге «Русская идея» некритично повторил ни на чем не основанное, ложное суждение Соловьева:

«Он показал, что русские идеи Данилевского заимствованы от второстепенного немецкого историка Рюккерта»81.

Встречаются подобные оценки даже и у современных авторов. Так, К. А. Свасьян отводит Данилевскому какое-то второстепенное место между Г. Рюккертом и О. Шпенглером, с недопустимой для серьезного ученого легкомысленной безапелляционностью заявляя в предисловии к русскому двухтомному изданию Шпенглера, будто «…сам Данилевский был обязан своими „шпенглеризмами“ немецкому историку Генриху Рюккерту, автору „Учебника мировой истории в органическом изложении“»82. На самом деле Шпенглер был лишь одним из тех западных ученых, которые заново «открывали» идеи, до них уже высказанные Данилевским.

* * *

Итак, со временем выяснилось не только, что нелепые обвинения Данилевского в плагиате беспочвенны, но и что русский мыслитель стал родоначальником целого направления в гуманитарной науке, послужив основоположником новых течений в философии истории, геополитике, социологии и культурологии.

История показала правоту и научную состоятельность цивилизационной концепции Данилевского, которая в ХХ в. получила широкую известность на Западе. Правда, сначала эти идеи проникали в европейскую науку подспудно, и совпадения мнений считались чуть ли не случайными, как своего рода знамение времени. Западноевропейские мыслители приходили к аналогичным Данилевскому выводам самостоятельно, не упоминая его имени и, возможно, не зная его трудов. Обвинения Соловьева остались в прошлом как исторический казус или «полемические преувеличения», а роль Данилевского как видного деятеля философии истории, социологии и культурологии непрерывно растет.

Взаимоотношения России и западноевропейской цивилизации, рассматриваемые Данилевским с точки зрения культурно-исторических типов, легли в самое основание современной мировой исторической науки, и после его книги взаимоотношения России с западным миром уже не могут рассматриваться без обращения к этой его теории.

Бескомпромиссный по своей правдивости научно-философский подход Данилевского показал свою актуальность в последующие эпохи, отмеченные всемирными катаклизмами. В наше время Данилевский является признанным авторитетом в области историософии, классиком историко-философской мысли. Более того, в современную эпоху, которая получает все больше оснований называться эпохой глобализации, наблюдается даже дальнейший рост интереса к его идеям, обусловленный поистине пророческим отражением в его сочинениях проблем, связанных с обострением межцивилизационных противоречий.

Уже в ХХ в. выяснилось, что труд Данилевского «Россия и Европа», при всей его оригинальности и самобытности, является важнейшим звеном в развитии теории циклических изменений культурно-исторических типов, а сам автор этого труда — одним из основоположников учения о смене цивилизаций в истории. «Россия и Европа» Данилевского воспринимается сегодня как первая попытка взглянуть на историю с точки зрения цивилизационного подхода.

Основательность историософской концепции Данилевского подтверждается, в частности, тем, что у него выявился целый ряд единомышленников и последователей. По многим вопросам взгляды создателя теории культурно-исторических типов разделял Константин Леонтьев. Он воспринимал открытия Данилевского как свои собственные идеи, которые автор «России и Европы» лишь успел опубликовать раньше него.

К. Н. Леонтьев, во многом бывший учеником и последователем Данилевского, привнес в идеи Данилевского уточнения в сторону большего реализма его геополитических и историософских гипотез. Леонтьев выражал сомнение в том, «сумеют ли славяне дать истории „истинно новый культурный тип“» или «надо ждать его позднее из обновленного Китая или пробужденной Индии»83. Поправка Леонтьева обращает на себя внимание, так как в последние десятилетия эти страны стали стремительно выходить на передовые позиции в своем развитии.

Признаваясь в личных симпатиях к Вл. Соловьеву, К. Н. Леонтьев, тем не менее, отмечает неуклонный рост числа сторонников учения Данилевского в России: «Много ли в настоящее время русских, относящихся к трудам г. Соловьева так, как я отношусь, восхваляя общий дух и не смея сочувствовать его прямой цели? <…> А число приверженцев Данилевского все растет и растет»84.

Однако после 1917 г. в издании и изучении трудов Н. Я. Данилевского наступил долгий перерыв. В советской России труды Данилевского не издавались, так

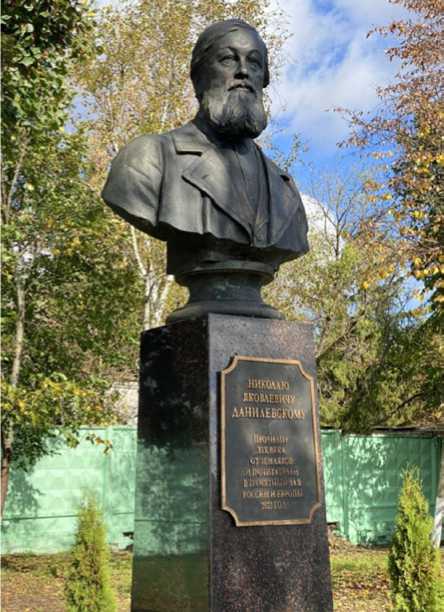

Бюст Н. Я. Данилевского в городе Ливны Орловской области, открытый к 200-летию со дня рождения философа. Надпись на постаменте: «Провидцу XIX века от земляков и почитателей в памятный для России и Европы 2022 год»

как он считался одним из крайне реакционных публицистов. Но идеи Данилевского не были забыты — они, как и идеи его последователя К. Н. Леонтьева, послужили питательной почвой для нового философского направления — евразийства, возникшего в среде русской эмиграции на Западе.

Тем не менее и в советской России существовал ученый, который незаметно проводил в своих сочинениях идеи, очень напоминающие воззрения Данилевского и других близких ему по духу мыслителей. Речь идет, конечно, о Л. Н. Гумилеве, труды которого ныне известны в России каждому образованному человеку. В его сочинениях легко найти преемственность по отношению к евразийцам, а также к Н. Я. Данилевскому и К. Н. Леонтьеву. Каждый из этих мыслителей создал оригинальную историософскую модель, позволяющую выделить характерные черты русской цивилизации и определить перспективы развития России как самобытной цивилизации.

У Данилевского и особенно у Леонтьева много протоевразийских компонентов, и евразийцы считали их своими предшественниками. В советское время Л. Н. Гумилева часто критиковали с позиций европоцентризма и космополитизма. Гумилев создал альтернативный вариант решения проблемы национальной идентичности, ставя вопрос о своеобразии суперэтнических систем и многообразии цивилизационных традиций. Показательно, что в 2012 г. в Московской духовной академии П. П. Шити-хиным была защищена диссертация на звание кандидата богословия на тему «Сравнительный анализ историософских взглядов Н. Я. Данилевского и Л. Н. Гумилева». В диссертации «прослеживается историософская линия, идущая от Н. Я. Данилевского через К. Н. Леонтьева и евразийцев к Л. Н. Гумилеву»85. Исследователь подчеркивает преемственность Гумилева, более близкого к евразийскому направлению в его концепции суперэтносов, по отношению к цивилизационной концепции Данилевского и перспективность их оригинальных историософских моделей для оценки исторического развития России.

Идеи Данилевского становятся в наше время все более популярными хотя бы потому, что в XIX в., когда появилась книга «Россия и Европа», борьба за мультикультурализм только начиналась, а в наши дни очевидного насаждения глобализма в мировом масштабе она стала насущной потребностью эпохи.

К. Н. Леонтьев не согласился с Соловьевым, назвавшим учение Данилевского приземленной, «ползучей теорией», и подчеркнул, что историософские идеи русского мыслителя не только опираются на твердый научный фундамент, но и являются подлинно «крылатыми», устремленными в будущее: «Данилевский дал нам твердый фундамент в Православии, в Царстве, в общине поземельной <…>. Он окрыляет нас надеждами на твердом народном якоре. Держась за некоторые общие, готовые данные „почвы“, он не стесняет ничем дальнейшего полета русской мысли. Напротив того, он рассчитывает на этот полет…»86

Теория культурно-исторических типов Данилевского с ее пафосом мультикультурализма с каждым веком становится все актуальнее. Не случайно, конечно, к геополитической концепции Н. Я. Данилевского проявляют интерес в современном Китае. Так, в 2010 г. китайский исследователь Ли Хаянь защитил в МГУ диссертацию на звание кандидата философских наук «Теория культурно-исторических типов Н. Я. Данилевского в России и Китае». Из автореферата диссертации видно, что китайским исследователям особенно интересна, конечно, роль китайского культурно-исторического типа в концепции Данилевского. Ли Хаянь характеризует Данилевского как «первого автора теории локальных цивилизаций»87.

Ничто так не доказывает обращенность идей Данилевского в будущее и прогностический характер его книги о взаимоотношениях России и Запада для нашего времени, как события, связанные с военным конфликтом на Украине. Это, конечно, отдельная, очень большая тема, но западный мир проявил себя в отношениях с Россией в период назревания и развертывания этого конфликта в полном соответствии с гипотезами, высказанными в поистине пророческой книге Н. Я. Данилевского.

Список литературы Н. Я. Данилевский и его место в истории русской философской мысли. К 200-летнему юбилею мыслителя

- Балуев Б. П. Споры о судьбах России. Н. Я. Данилевский и его книга «Россия и Европа». 2‑е изд., испр. и доп. Тверь: Булат, 2001. 416 с.

- Бердяев Н. А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века. Paris: IMCA-PRESS, 1971. 289 с.

- Григорьев А. Собр. соч. / Под ред. В. Ф. Саводника. Вып. 2. М.: Типо-лит. т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1915. 164 с.

- Данилевский Н. Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому. Изд. 6‑е. СПб.: Глагол, 1995. 552 с.

- Данилевский. Н. Я. Дарвинизм. Критическое исследование. М.: ФИВ, 2015. 976 с.

- Данилевский Н. Я. Сборник политических и экономических статей. СПб.: Изд. Н. Н. Страхова, 1890 (переиздано под назв.: Горе победителям. Политические статьи / Вступ. ст., примеч., приложение А. В. Ефремова. М.: АЛИР, 1998. 416 с.).

- Зеньковский В. В. Русская философия и Европа. Критика европейской культуры у русских мыслителей. М.: Республика, 1997. 368 с.

- Леонтьев К. Н. Полн. собр. соч. Т. 7. Кн. 1. СПб.: Владимир Даль, 2005. 560 с.

- Леонтьев К. Н. Полн. собр. соч. Т. 7. Кн. 2. СПб.: Владимир Даль, 2006. 1022 с.

- Леонтьев К. Н. Полн. собр. соч. Т. 8. Кн. 1. СПб.: Владимир Даль, 2007. 640 с.

- Леонтьев К. Н. Полн. собр. соч. Т. 8. Кн. 2. СПб.: Владимир Даль, 2009. 1408 с.

- Ли Хайянь. Теория культурно-исторических типов Н. Я. Данилевского в России и в Китае. Автореферат дис. … канд. филос. наук. М., 2010. 20 с.

- Пивоваров Ю. С. Николай Данилевский в русской культуре и в мировой науке // Мир России. Т. 1. № 1. 1992. С. 163–216 (то же, с изменениями: Пивоваров Ю. С. «Крылатая теория общества» // Пивоваров Ю. С. Два века русской мысли. М.: ИНИОН РАН, 2006. С. 205–287).

- Свасьян К. А. Освальд Шпенглер и его реквием по Западу // Шпенглер О. Закат Европы. Опыт морфологии мировой истории. Т. 1. М.: Мысль, 1993. С. 5–122.

- Соловьев В. С. Соч.: В 2 т. Т. 1: Философская публицистика. М.: Правда, 1989. 688 с.

- Сорокин П. Социальная и культурная динамика: Исследование изменений в больших системах искусства, истины, этики, права и общественных отношений / Пер. с англ. В. В. Сапова. СПб.: Изд-во РХГИ, 2000. 1054 с.

- Страхов Н. Н. Исторические взгляды Г. Рюккерта и Н. Я. Данилевского // Страхов Н. Н. Борьба с Западом в нашей литературе. СПб.: Тип. бр. Пантелеевых, 1896. С. 199–244.

- Тойнби А. Дж. Постижение истории: Сборник / Пер. с англ. Е. Д. Жаркова. М.: Рольф, 2001. 612 с.

- Трубецкой С. Н. Разочарованный славянофил // Леонтьев: pro et contra. Антология / Изд. подг. А. П. Козырев, А. А. Корольков. Кн. 1. СПб.: Изд-во РХГИ, 1995. С. 123–159.

- Фатеев В. А. Н. Н. Страхов. Личность. Творчество. Эпоха. Монография. СПб.: Пушкинский Дом, 2021. 652 с.

- Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / Пер. с англ. Т. Велимеева, Ю. Новикова. М.: АСТ, 2003. 603 с.

- Шитихин П. П. Сравнительный анализ историософских взглядов Н. Я. Данилевского и Л. Н. Гумилева. Автореферат дис. … канд. богословия. М.: МДА, 2012. 17 с.

- Шубарт В. Европа и душа Востока. М.: Русская идея, 2000. 446 с.

- Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. В 2 т. М.: Мысль, 1999. 669 + 660 с.

- Шпет Г. Г. Избранные труды / Сост., автор вст. статьи, коммент. Л. Г. Березовая. М.: РОССПЭН, 2010. 856 с. (Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших времен до начала ХХ века).

- Rückert, Heinrich. Lehrbuch der Weltgeschichte in organischeг Darstellung. Leipzig, 1857.

- MacMaster Robert E. The Question of Heinrich Rückert’s Influence on Danilevskij // The American Slavic and East European Review. Vol. 14. Iss. 1. 1955. Feb. P. 59–66.

- MacMaster, Robert E. Danilevsky: A Russian Totalitarian Philosopher, Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1967, 368 p.