На пороге нового президентского срока В.В. Путина: чего ожидает население?

Автор: Лежнина Юлия Павловна

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Обустройство России: вызовы и риски

Статья в выпуске: 7, 2018 года.

Бесплатный доступ

Поддержка государственных социальных инициатив населением на микроуровне зачастую зависит от того, насколько они соответствуют представлениям о приоритетах социальной политики самих граждан. В этой связи соотнесение государственных программ и мероприятий с запросом россиян способно обеспечить их легитимность и общее принятие населением. В статье на данных общероссийского исследования ИС ФНИСЦ РАН 2018 г. показано, что россияне предъявляют запрос на активное участие государства в обеспечении собственного благополучия, т.к. в значительной мере не имеют возможности решать свои проблемы за счет собственных экономических ресурсов и социальных сетей. При этом повестка дня, озвученная в послании Президента РФ Федеральному собранию в 2018 г., в целом поддерживаемая населением, отвечает не самым актуальным для него вызовам в социальной сфере.

Социальная политика, социальный запрос, социальные ожидания, государственное управление

Короткий адрес: https://sciup.org/170171287

IDR: 170171287 | DOI: 10.31171/vlast.v26i7.5924

Текст научной статьи На пороге нового президентского срока В.В. Путина: чего ожидает население?

И зучение ожиданий населения от государственной политики, безусловно, представляет практический интерес, т.к. дает возможность определить повестку социальной политики в максимальном соответствии запросам населения, что положительно сказывается на ее общем восприятии. В этой связи не удивительно, что и в рамках академических исследований этот вопрос также нашел свое отражение. Заметный толчок в развитии данной проблематики был сопряжен со становлением так называемых государств всеобщего благососто -яния на территории развитых стран. При этом их кризис, который определяет повестку соответствующего предметного пространства сегодня, только подстегивает интерес к изучению запроса населения на социальную политику, т.к. позволяет обнаружить, а соответственно смягчить зоны максимальной напряженности.

Стоит отметить, что в целом жители европейских стран предъявляют запрос на достаточно активную социальную поддержку со стороны государства [Williams, Hill, Davies 1999], однако ее масштаб и приоритеты могут отличаться от страны к стране. Значительная доля работ по соответствующим аспектам посвящена анализу дифференциации запроса населения (и установок во взаимоотношениях с государством в целом) в зависимости от особенностей социальной политики [Gelissen 2002; Gundelach 1994; Bean, Papadakis 1993; Peillon 1996; Svallfors 1997; 2003; Blekesaune, Quadagno 2003]. При этом изученность ожиданий в этой сфере у населения посткоммунистических стран не так глубока даже при наличии целого ряда исследований [Mason, Kluegel, Wegener 1995; Domanski, Heyns 1995; Mason 1995 ; McDonough 1995; Salmina 2014].

Запрос россиян на социальную политику, несмотря на активное изучение отношения населения к тем или иным государственным инициативам, описывают опять же лишь отдельные работы [Социальные неравенства… 2008; Авраамова 2006]. Согласно им население страны ориентировано на ключе- вую роль государства в реализации социальной политики, но мнения о том, в какой форме (прямых трансфертов или посредством создания институтов) она должна осуществляться, несколько дифференцированы. Более того, именно с этим отчасти и связаны различия представлений об инструментах социальной политики у представителей различных социальных групп.

Российское население в целом, несмотря на стереотипы относительно его патернализма, в значительной степени ориентируется на достижение своих целей собственными силами. Однако жизненные обстоятельства и объективные причины способны расшатывать положение россиян и выводить на относительно высокий уровень их ожидания от государства, близких и родственников, локальных сообществ при решении возникающих проблем. Кризисные процессы последних лет и общее проседание положения населения только способствовали усилению запроса россиян на участие государства в жизни граждан к новому президентскому сроку В.В. Путина. Поэтому не удивительно, что 52% россиян считают, что без поддержки со стороны государства им и их семьям не выжить, и только 48% из них говорят, что смогут сами обеспечить себя и свою семью и не нуждаются в государственной поддержке 1 . При этом в 2014 г. это соотношение было равно 60% и 40% соответственно, а в 2006 – 65% и 35%. Это означает, что за последнее десятилетие потребность населения в поддержке государства только возросла, что не удивительно, т.к. за этот период страна прошла через два крупных экономических кризиса. В целом об отсутствии необходимости в помощи со стороны государства говорят только 17% россиян (см. рис. 1), т.е. запрос на государственную социальную политику выражен ярко.

Рисунок 1. Проблемы, в решении которых россиянам и их семьям в наибольшей степени требуется государственная поддержка и содействие, 2018 г., %

Если же говорить о структуре основных потребностей населения в вопросе государственной социальной поддержки, то в наибольшей степени ему необходимо содействие в таких вопросах, как обеспечение справедливой оплаты труда (41%) и решение проблем с необходимой медицинской помощью (36%). В остальных вопросах – материальной поддержки (31%), трудоустройства (22%), обеспечения жильем (19%), получения необходимого образования (11%) –

Таблица 1

Наличие ресурса реальной поддержки со стороны знакомых, друзей или родственников при решении проблем, 2015–2018, %*

|

Ресурсы поддержки |

2015 |

2018 |

|

Возможность взять в долг до 100 тыс. руб. |

32 |

25 |

|

Поиск приработков |

27 |

15 |

|

Обращение к хорошим врачам, устройство в хорошую больницу |

22 |

13 |

|

Устройство на хорошую работу |

12 |

8 |

|

Возможность взять в долг более 100 тыс. руб. |

5 |

6 |

|

Устройство детей в хорошую школу |

8 |

5 |

|

Решение жилищной проблемы |

5 |

4 |

|

Содействие в доступе к должностным лицам, способным помочь в решении проблем |

5 |

4 |

|

Поступление в хороший вуз |

5 |

3 |

|

Продвижение по карьерной лестнице |

4 |

2 |

|

Таких знакомых нет |

24 ** |

51 |

* Упорядочено по 2018 г., допускалось любое число ответов.

** В 2015 г. этот вариант ответа формулировался как «Затрудняюсь ответить».

помощь государства требуется менее чем в трети случаев. Таким образом, наиболее распространенные текущие запросы населения сопряжены с созданием институциональных и инфраструктурных возможностей решать возникающие проблемы. При этом особой остротой отличаются вопросы, связанные с системой здравоохранения.

Стоит отметить, что собственные ресурсы для купирования возникающих проблем у россиян достаточно ограничены. О том, что не имеют тех или иных проблем 1 и живут нормально, говорят 17% населения, в то время как в 2006 г. этот показатель был равен 11%. Однако доля тех, кто сталкивается с материальными проблемами, относительно стабильна (39% и 40% в эти годы соответственно). При этом значительно снизилось число россиян, отмечавших отсутствие социальных гарантий на случай старости, безработицы, инвалидности (изменение с 21% до 8%). В этой связи можно говорить о том, что вопрос улучшения собственного материального положения актуален для массовых слоев населения страны. О том, что не предпринимают ничего для этого, т.к. нет необходимости, в 2018 г. говорят 17%, что практически в 3 раза меньше, чем в 2006 г. (6%). Однако наряду с этим заметно увеличивается доля россиян, которые ничего не предпринимают для улучшения собственного положения, потому что ничего не могут сделать: за последние 12 лет она выросла с 13% до 20%. Так что, несмотря на локальные улучшения, общий запрос на поддержку государства со стороны россиян растет в связи с сокращением ресурса их собственного влияния на ситуацию.

При этом более половины (51%) населения имеют крайне ограниченный ресурс помощи и со стороны социальных сетей и говорят, что их знакомые и родные не способны помочь в решении таких проблем, как поиск приработков, обращение к врачам, устройство на работу и т.д. (см. табл. 1). Даже такой ресурс, как возможность взять в долг сумму до 100 тыс. руб., доступен только четверти россиян.

При этом за последние 3 года объем ресурсов социальных сетей у россиян только сократился. Возможности решать через них проблемы снизились в 1,3– 1,8 раза, потенциал использования знакомств для обращения к хорошим врачам и устройства в хорошую больницу сократился в 1,7 раза. Таким образом, ни собственные экономические активы, ни социальный капитал не могут выступать сегодня для населения страны «страховкой», покрывающей несовершенства государственной системы социальной поддержки.

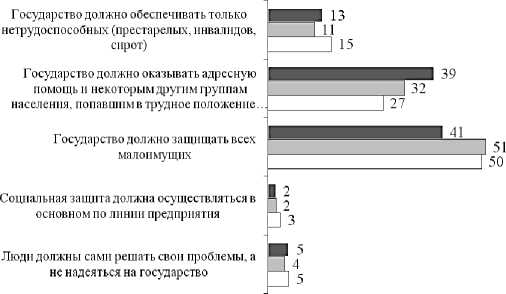

В этих условиях модель социальной политики, на которую формируется запрос со стороны населения, определяется через активное участие государства в решении социальных проблем: 41% россиян отмечают, что государство должно защищать всех малоимущих, и еще 39% – что от государства требуется оказание адресной помощи и некоторым другим социальным группам, попавшим в трудное положение (безработным, бедным семьям с детьми и т.д.). О минимизации роли государства в том или ином виде говорят только 20% населения (см. рис. 2), при этом 13% из них допускают выполнение им исключительно его гуманитарной функции, когда государство должно обеспечивать только нетрудоспособных (престарелых, инвалидов, сирот). Также в пользу усиления вмешательства властей в жизнь общества для поддержания всеобщего благосостояния через социальную политику как систему перераспределения ресурсов выступает о тот факт, что, по мнению россиян (54%), надо проявлять гуманность и те, кто материально преуспел, должны помогать тем, кто не так успешен, и заботиться о них, только 46% считают, что материальных успехов люди должны добиваться сами, а те, кто этого не хочет, пусть живут бедно – это справедливо. То есть, в настоящий момент роль государства в социальной сфере в представлениях россиян крайне высока, а понятие социальной поддержки носит расширенную трактовку.

■ 20 IS

□ 2014

□ 2006

Рисунок 2. Желаемые принципы построения системы социальной защиты граждан, 2006–2018 г., %

Стоит отметить, что за последние 12 лет предпочтения россиян относительно модели социальной политики несколько изменились. Около 80% населения как в 2006, так и в 2014 и 2018 гг. склонялись к расширенному видению состава социально незащищенных слоев: в их число включались такие группы, как люди, попавшие в трудное положение, безработные, бедные семьи с детьми и т.д., а также все малоимущие. Однако за этот период происходило «перетекание» сторонников формирования максимально развернутого списка получателей социальной поддержки к умеренно развернутому: доля тех, кто говорил о помощи всем малоимущим сократилась с 50% до 41%, а доля тех, кто говорил об адресной помощи попавшим в трудное положение, увеличилась с 27% до 39% (см. рис. 2). Это является свидетельством того, что россияне начинают более ответственно подходить к вопросу определения спектра получателей социальных трансфертов, что стало реакцией на ощущение ограниченности ресурсов государственной поддержки.

Запрос россиян на вмешательство государства намного шире, чем просто потребность в социальной защите. Так, например, более 90% населения (см. табл. 2) говорят о том, что государство всегда должно обеспечивать достойный уровень жизни пожилым (98%), медицинскую помощь всем нуждающимся (97%), справедливую оплату труда (96%) и равенство возможностей для детей из семей с разным достатком (92%), т.е. первоочередные функции государства в их представлении – обеспечение базовых гуманитарных гарантий (с отдельным вниманием к сфере здравоохранения) и институциональных рамок функционирования социально-экономической системы. Более 80% россиян также предъявляют запрос на обеспечение возможностей получения образования (89%), жилья (88%), работы по специальности (87%), прожиточного минимума безработным (82%) и сокращение разницы в доходах между бедными и богатыми (82%). Такой расширенный набор запросов населения по отношению к государству является отражением ощущения общей уязвимости россиян.

Таблица 2

Обязанности государства по отношению к населению в представлениях россиян, 2018 г., %

|

Обязанности государства |

Да |

Нет |

|

Обеспечивать нормальный уровень жизни в старости людям, честно отработавшим свое |

98 |

2 |

|

Обеспечивать медицинской помощью всех, кто в ней нуждается |

97 |

3 |

|

Обеспечивать справедливую оплату труда всех работающих |

96 |

5 |

|

Обеспечивать равенство возможностей для детей из семей с разным достатком |

92 |

8 |

|

Обеспечивать получение необходимого образования всем, кому это нужно |

89 |

11 |

|

Обеспечивать минимально необходимым жильем тех, кто сам не в состоянии это сделать |

88 |

12 |

|

Обеспечивать работой по специальности каждого, кто хочет работать |

87 |

13 |

|

Обеспечивать прожиточный минимум безработным |

82 |

18 |

|

Сокращать разницу в доходах между бедными и богатыми |

82 |

18 |

|

Обеспечивать уход за детьми работающих родителей |

81 |

19 |

|

Выплачивать всем ежемесячно определенную сумму денег в качестве ренты от природных богатств страны |

79 |

21 |

Стоит отметить, что ключевым субъектом социальной политики и решения социальных проблем, по мнению населения, является не просто государство, а федеральный центр. Его ответственность за обеспечение практически любых общественных благ – от благоприятной экологии до достойного положения пенсионеров – в представлениях россиян выше, чем у других субъектов (см. табл. 3). Региональные власти, по их мнению, должны вносить меньший, но весомый вклад в решение таких проблем, как обеспечение жильем (20%) и поддержание благоприятной экологической обстановки (30%), разделяя в этих вопросах ответственность с местными властями (20% и 23% соответственно). При этом от местных властей россияне ожидают активного участия в помощи семье и детям (23%), включая обеспечение детскими дошкольными учреждениями (33%). Работодатели в их представлениях обязаны гарантировать справедливую оплату труда (37%) и обеспечение рабочего места (24%). При этом сами россияне до определенной степени готовы нести ответственность за личную безопасность (23%) и получение высшего образования (22%).

Таблица 3

Распределение ответственности за решение различных проблем, 2018, %

|

Перечень проблем |

s н и _ ^ о 4 2 32 о о а 3 >^ Е- £ & 5 е |

В н^ g b Ин |

В Й = в Sj |

в 2 S л и |

Й о S to Ин |

2 го е R |

|

Пенсионное обеспечение |

87 |

7 |

3 |

1 |

1 |

1 |

|

Борьба с бедностью |

77 |

12 |

7 |

3 |

1 |

1 |

|

Справедливое распределение материальных благ |

75 |

11 |

7 |

4 |

2 |

1 |

|

Медицинская помощь |

70 |

16 |

12 |

2 |

0 |

0 |

|

Возможность получения среднего образования |

63 |

10 |

13 |

14 |

0 |

0 |

|

Возможность получения высшего образования |

58 |

12 |

7 |

22 |

1 |

0 |

|

Помощь семье и детям |

49 |

18 |

23 |

8 |

1 |

2 |

|

Личная безопасность |

46 |

9 |

21 |

23 |

1 |

0 |

|

Обеспечение жильем |

46 |

20 |

20 |

12 |

1 |

1 |

|

Справедливая оплата труда |

45 |

10 |

6 |

1 |

37 |

2 |

|

Обеспечение детскими дошкольными учреждениями |

41 |

25 |

33 |

1 |

1 |

1 |

|

Благоприятная экологическая обстановка |

39 |

30 |

23 |

8 |

1 |

0 |

|

Обеспечение рабочих мест |

37 |

15 |

17 |

5 |

24 |

1 |

При этом эффективность государства в решении социальных проблем, за которые население возлагает на него ответственность, остается достаточно низ- кой. Так, изменение положения дел за последние 5 лет в различных секторах социальной сферы россияне чаще оценивают как ухудшение, чем улучшение. Исключением является только ситуация с дошкольными детскими учреждениями, динамика в которой вызывает позитивную реакцию практически в 2 раза чаще, чем негативную. Отрицательная оценка изменений доминирует над положительной и при рассмотрении состояния экономики страны в целом, а также среднего и высшего образования; для жилищной и пенсионной сфер, а также возможностей зарабатывать соответствующая разница превышает 2 раза, а для системы здравоохранения – 4,5 раза (см. табл. 4).

Таблица 4

Оценка динамики ситуации в различных сферах жизни российского общества за последние 5 лет, 2018 г., %

|

Сферы жизни |

Улучшилось |

Не изменилось |

Ухудшилось |

|

Дошкольные детские учреждения |

29 |

54 |

17 |

|

Состояние экономики страны в целом |

26 |

40 |

34 |

|

Среднее образование |

15 |

60 |

25 |

|

Высшее образование |

14 |

59 |

27 |

|

Жилищная ситуация |

15 |

54 |

31 |

|

Пенсионное обеспечение |

14 |

54 |

32 |

|

Возможность зарабатывать |

16 |

47 |

37 |

|

Здравоохранение |

11 |

42 |

47 |

В целом ситуация с системой здравоохранения – одна из самых напряженных в социальной сфере. Ухудшение медицинского обслуживания (и образования) не беспокоит только 12% россиян, более половины из них испытывают по этому поводу или сильную тревогу (39%) или постоянный страх (15%). Эти опасения небезосновательны, ведь уже сейчас заметной части населения приходится использовать платные медицинские услуги (44% за последние 3 года перед опросом), и более чем в половине случаев (57%) это связано с отсутствием их бесплатных аналогов.

С учетом сложившейся ситуации задача создания доступной и качественной медицинской помощи, которая вошла в ежегодное послание президента РФ В. Путина в 2018 г., в максимальной степени соответствует запросу населения. Впрочем, важными для большинства россиян являются и остальные пункты повестки (см. табл. 5) – от приведения в порядок дорог до увеличения продолжительности жизни. Неважными хотя бы для 10% населения можно назвать лишь развитие ипотеки, формирование среднего класса и достижение устойчивого роста населения страны. В целом, несмотря на значимость обозначенных в послании президента 2018 г. задач, оно обрисовывает контуры ближайшего развития социальной сфере радужнее, чем оно видится населению страны. В повседневности россияне сталкиваются с проблемами более насущного характера, чем основная часть вопросов президентской повестки: например, они ожидают справедливой оплаты труда, а не роста реальных доходов и формирования массового среднего класса.

Большинство из поставленных президентом задач, несмотря на их важность, видятся населению труднореализуемыми. Так, возможность увеличения про- должительности жизни россиян до 80 лет в перспективе до 10–15 лет положительно оценивают менее половины населения (45%). Такие задачи, как приведение в порядок региональных и местных дорог, рост реальных доходов работающего населения, увеличение размеров пенсий, их индексация выше темпов инфляции, создание современной инфраструктуры в сельской местности, формирование равных образовательных возможностей относительно чаще оценивались как нереализуемые за 15 лет, о чем говорят 36–46% россиян. Однако в горизонте до 10–15 лет на их решение рассчитывают большинство россиян (см. табл. 5). Самые быстрые эффекты ожидаются в вопросе появления доступной (до 7%) для большинства российских граждан и их семей ипотеки – соответствующую перспективу в ближайшие 5–6 лет видят более трети (34%) населения страны.

Таблица 5

Оценка россиянами реалистичности задач, поставленных в послании президента РФ В. Путина Федеральному собранию в 2018 г., 2018, %

|

Задачи |

Реализация этой задачи для меня не важна |

Это важная задача, и она будет реализована: |

||

|

в ближайшие 5–6 лет |

в течение 10–15 лет |

вряд ли будет реализована |

||

|

Создание доступной и качественной медицинской помощи |

1,8 |

22,7 |

38,4 |

37,1 |

|

Приведение в порядок региональных и местных дорог |

1,8 |

23,2 |

34,4 |

40,6 |

|

Рост реальных доходов работающего населения |

2,3 |

26,6 |

34,4 |

36,7 |

|

Увеличение размеров пенсий, их индексация выше темпов инфляции |

3,6 |

27,3 |

30,8 |

38,3 |

|

Создание современной инфраструктуры в сельской местности |

4,8 |

19,0 |

36,8 |

39,4 |

|

Формирование равных образовательных возможностей |

6,4 |

25,7 |

31,9 |

36,0 |

|

Обновление и развитие российских городов с учетом мнения их жителей |

6,8 |

23,5 |

36,0 |

33,7 |

|

Увеличение продолжительности жизни россиян до 80 лет |

8,9 |

13,1 |

31,6 |

46,4 |

|

Появление доступной ипотеки (со средней ставкой 7%) для большинства российских граждан и их семей |

10,4 |

34,1 |

29,6 |

25,9 |

|

Устойчивый рост численности населения России |

12,0 |

25,1 |

38,4 |

24,5 |

|

Формирование в стране массового среднего класса |

15,4 |

20,0 |

33,8 |

30,9 |

Таким образом, запрос россиян на участие государства в решении социальных проблем крайне высок, что обусловлено не столько иждивенческими настроениями, сколько объективной невозможностью россиян самостоятельно решать возникающие проблемы, связанной с лимитированным доступом к социальной инфраструктуре, плохо функционирующими институтами, нехваткой финансовых ресурсов. При этом постоянное ухудшение состояния социальной сферы обусловливает необходимость оперативной реакции государства, в первую очередь федерального центра. Основными пунктами социальной повестки, по мнению населения, выступают реализация гуманитарных функций государства с акцентом на сферу здравоохранения и гарантии институциональных условий, что, безусловно, находит отражение в послании президента 2018 г., но при этом теряется в многообразии иных, менее актуальных для большинства россиян задач этого документа.

Статья подготовлена в рамках проекта ФНИСЦ РАН «Россия и мир: взаимодействие внутренних и внешних факторов развития страны и их отражение в массовом сознании».

Список литературы На пороге нового президентского срока В.В. Путина: чего ожидает население?

- Авраамова Е.М. 2006. О пространстве возможностей реформирования социальной сферы. -Общественные науки и современность. № 3. С. 18-22

- Российское общество и вызовы времени. Книга пятая (под ред. М.К. Горшкова, В.В. Петухова). 2017. М.: Весь Мир. 427 с

- Социальные неравенства и социальная политика в современной России (под. ред. М.К. Горшкова, Н.Е. Тихоновой). 2008. ИC РАН. М.: Наука. 423 с

- Bean C., Papadakis E. 1993. Popular Support for the Welfare State: A Comparison between Institutional Regimes. -Journal of Public Policy. Vol. 13. Iss. 3. P. 227-254

- Blekesaune M., Quadagno J. 2003. Public Attitudes toward Welfare State Policies: A Comparative Analysis of 24 Nations. -European Sociological Review. Vol. 19. No. 5. P. 415-427