На пути к мифогеографии России: «игры с пространством»

Автор: Митин Иван Игоревич

Журнал: Вестник Евразии @eavest

Рубрика: Мифы

Статья в выпуске: 3, 2004 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14911885

IDR: 14911885

Текст статьи На пути к мифогеографии России: «игры с пространством»

Каждое место в пространстве, со всеми его реальными объектами и признаками, не только наблюдается, но и бесконечно интерпретируется и оценивается. Так возникают специфические пространства представлений. Возникает и необходимость создания новой мифогеографии, которая умела бы оперировать не просто комплексом разнородных явлений, а системой из бесконечного числа сосуществующих контекстов признаков. Палимпсест — совокупность пластов-реальностей, иерархия которых вариативна, — вот модель такой системы множественных пространственных смыслов.

Механизм создания пластов может быть представлен как семиозис пространственных мифов. Любой пласт — это, по существу, комплексная географическая характеристика места. Одновременно он — один из множественных контекстов места, целостная знаковая система, в смысловом отношении организованная посредством отбора признаков по принципу их устремления к доминанте. С другой стороны, это и пространственный миф, основывающийся на реальностях наблюдаемых объектов и на сложившихся стереотипах, но также учитывающий интересы потенциальных потребителей. Интенцию к подобному продуктивному симбиозу географии и мифологий автор статьи и называет мифогеографией. Ее главная особенность — в частности, по сравнению с семиотикой пространства — не просто в рассмотрении пространства как знаковой системы, а в умении «играть с пространством», делать его пластичным. Обращение к мифогеографии предполагает изучение множественных контекстов-реальностей места; мифогеография учит, как создавать новые и новые образы отдельных уголков России.

Иван Игоревич Митин, научный сотрудник сектора гуманитарной географии Российского НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева, аспирант кафедры экономической и социальной географии России географического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, Москва, участник Школы молодого автора 2002 года.

География как наука хорологическая , пространственная, привыкла иметь дело с реальными наблюдаемыми объектами. Образно говоря, она создает из них «почву» для своих исследований, теоретических или эмпирических. Различные гуманитарные науки, если они обращаются к тематике пространства, рассматривают все те же реальные наблюдаемые объекты как инструмент проверки тех или иных концептуальных установок, как один из возможных объектов исследования. Возникает, таким образом, некоторая двойственная направленность взглядов: от географических объектов к их осмыслению или, наоборот, от концепций и моделей к их проверке материалом географических объектов. Эта дихотомия представляется нам вообще весьма продуктивной, однако, в условиях современного информационного общества описанная ситуация может приводить к утрате комплексного, целостного взгляда на специфический мир представлений о пространстве, в котором и существует общество.

Формируется оригинальная среда из пространственных представлений, мифов, стереотипов, являющаяся привычным объектом исследования для социологии, политологии, психологии и, в меньшей степени, этнографии и антропологии. Проблемы познания этого пространства представлений связаны зачастую с его отрывом от реальности наблюдаемых объектов. Другими словами, они на первый взгляд обусловлены идеологическим генезисом пространства. «Реальная» география России оказывается легко трансформируемой, конструируемой средствами политического и экономического управления.

Те, кто нарезал федеральные округа, в одночасье сделали Башкирию, Пермскую и Оренбургскую области частью Поволжья, одновременно исключив из него Волгоградскую и Астраханскую области. Другой пример: в московских продовольственных магазинах появилось молоко «Волга-Волга» с радующими душу географа строками о красотах и богатствах волжских лугов; только вот производит это «волжское» молоко ЗАО «Молочный комбинат «Саранский»», находящийся в столице Мордовии, более чем в 300 км от Волги.

Это означает, что новые, постмодернистские, географии России множественны по определению. Утрируя, можно сказать: в сознании потребителей Волга перемещается ближе к Саранску, Вологда — в Финляндию (вслед за одноименным сливочным маслом), а Урал, если следовать логике составления Уральского федерального округа, становится вовсе равнинной территорией. При этом горы не превращаются в болота, реальность наблюдаемых объектов остается неизменной. За время своего существования география уже не раз сталкивалась с наступлением новой эры, рождением новой географии. Ключевое отличие постмодернистских географий в том, что они не отменяют, как то было прежде, географии предшествовавшие, а на том же месте создают, еще и еще, новые и новые.

Главная сложность этого вызова заключается в том, что он требует охватить единым взглядом бесконечное множество смыслов места; требует создать новую мифогеографию , умеющую оперировать в каждом месте не просто целостным комплексом разнородных явлений, а системой из бесконечного числа сосуществующих контекстов признаков . Главная сложность же такой мифогеографии — в том, что ей нельзя терять связи каждой из множественных реальностей места с собственно местом, местом как таковым; это значит — не потерять Волгу в Саранске, в бузулукских степях, на Вишере или на горе Ямантау. Не стоит забывать, что именно в проработанности этих связей и скрыта специфика географического изучения пространства, сколь бы сложным оно ни оказалось.

Палимпсест множественных реальностей места

Каждое место — это не просто реально наблюдаемые объекты, признаки, элементы, характеристики; место — еще и совокупность восприятий его, представлений о нем. В процессе бесконечного семи-озиса пространственных мифов создается множество реальностей одного места. Суть этого процесса в бесконечной же интерпретации (оценке, описании, анализе ит. п.) пространственных представлений.

Традиционная географическая интерпретация места — это его комплексная географическая характеристика (КГХ). Исследования в области теории и методологии КГХ1 позволяют установить некоторые важные черты (правила построения) множественных реальностей места. Так, мы можем постулировать, что каждый из множественных контекстов места как комплексная географическая характеристика — это целостный (но неполный) набор признаков, устремленных к своей доминанте, главному признаку.

Теперь нам необходимо как можно более четко определить модель системы пространственных смыслов места. Что мы уже знаем о ней? Во-первых, месту должно соответствовать множество КГХ, пространственных представлений и мифов, частных суждений и оценок. Во-вторых, каждая элементарная единица пространственных пред- ставлений или КГХ должна быть структурирована посредством одной или нескольких доминант. В-третьих, никакой набор признаков места, частных КГХ, доминант, образов, смыслов не может считаться конечным, полным и однозначно иерархически выстроенным.

Мы предлагаем рассматривать в качестве такой модели палимпсест . В обычном понимании палимпсест — это древняя рукопись на пергаменте, написанная по смытому или соскобленному тексту, в новом — целостная совокупность пластов, иерархия которых вариативна; система из множественных реальностей, и любая реальность в этой системе может в определенных условиях становиться главной.

Место-палимпсест предстает перед нами как сумма разнородных (кон)текстов, причем каждый из них ориентируется на свою доминанту и в определенных условиях «закрывает» собой все другие. Здесь нет главенствующих среди прочих; строго говоря, все доминанты равны. Другое дело, что при решении конкретной прикладной задачи на первый план может выходить какая-нибудь одна доминанта (или несколько), контекст которой (которых) в данной ситуации приобретает первостепенное значение. Но и при этом палимпсест остается целостной совокупностью пластов, и не важно, что некоторые из них оказались под другими.

Современный польский литературовед А. Баглаэвський так «раскрывает» город Гданьск: «...Возникает Гданьск волшебный (как волшебны Прага, Дублин, Витебск), место, говоря словами Чеслава Милоша, возведенное в другую степень. Этот текстуальный Гданьск — скажем с самого начала — есть место-палимпсест перемешанных и затаенных цивилизационно-материальных культурных пластов, своеобразный сплав следов, фрагментов, элементов, которые можно “выгрести” из-под новоявленных напластований и которые можно читать на разных языках <...> Грасс показывает, как эта культурная — и не только, кстати, культурная — инкорпорация становится иллюзорной, когда знаки письменности обращаются в пепел <...> Просто эти пласты только разом, а не каждый в отдельности, становятся “Гданьском”» 2.

Будучи составленным из мест-палимпсестов, географическое пространство из плоской двумерной «картинки» превращается (преображается) в сложную многомерную структуру, которую следует «читать» под разными углами. Палимпсест — это не только яркие, запоминающиеся срезы информации о месте, из которых всякий читающий о месте может сформировать свое видение. На самом деле, «восприятие города <...> складывается из ряда наслаивающихся друг на друга мысленных представлений о нем, каждое из которых строго индивидуально, но у всех формируется вокруг общих точек отсчета» 3.

Модель «место как палимпсест» показывает, как сосуществуют множественные элементы КГХ; как могут согласоваться доминанты места; как уживаются множественные КГХ одного и того же места. Мы можем не просто говорить о реально выявляемых территориальных социально-экономических системах, а находить особенные точки зрения на отдельные объекты. Так, если мы анализируем современные экономико-географические проблемы города Кондрово Калужской области, можно: рассмотреть его функции в контексте особенностей области (небольшой приближенный к областному центру промышленный город) 4; проанализировать его значение для целлюлозно-бумажной промышленности (один из двух в мире центров производства растительного пергамента) 5; рассмотреть Кон-дрово и его окрестности как одну из потенциальных достопримечательностей в окрестностях Москвы (усадьба в Полотняном Заводе) 6. Каждый раз мы имеем возможности для действительно географического изучения города — но в разных контекстах.

Мы получили картину, в виде которой полезно представлять всякое изучаемое место: палимпсест множественных реальностей; ряд сосуществующих географических слоев, контекстов, пластов места, которые можно рассматривать автономно; систему накладывающихся пространственных представлений. Теперь нам необходимо задаться вопросом о происхождении и формировании этой картины. Необходимо по-новому осмыслить процесс доведения информации о месте в различных коммуникативных цепочках: от изучаемых объектов — к исследователям (географам), от исследователей — к создаваемым ими КГХ, от текстов КГХ — к читателям. Переходя к мета-пространству географических смыслов, мы должны перейти на мета-уровень и в понимании связей между реальными объектами и их интерпретациями (представлениями о них).

Коммуникация и пространство

Говоря о необходимости познать механизм передачи географической информации, мы неизбежно касаемся вопроса о коммуникации и ее роли в интерпретации пространства. Наиболее удобная для краткого обозрения модель коммуникации предложена Р. Якобсоном 7 (рис. 1).

Контекст

Сообщение

Адресант

Адресат

Контакт Код

Рис. 1. Семиотическая модель коммуникации Р. Якобсона

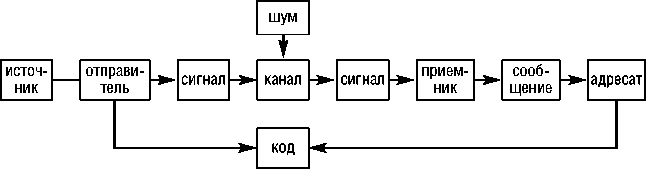

Эта модель полезна тем, что позволяет понять сложность и неоднозначность процесса коммуникации и предполагает наличие кода , посредством которого сообщение передается от отправителя к адресату. Действие процесса коммуникации именно как механизма более четко показал У. Эко 8 (рис. 2).

Рис. 2. Элементарная семиотическая модель коммуникации У. Эко

Каждый из пластов палимпсеста есть информация, изначально кодифицированная в акте коммуникации. Посредством некоего кода информация о реальном географическом объекте превращается в созданную исследователем КГХ.

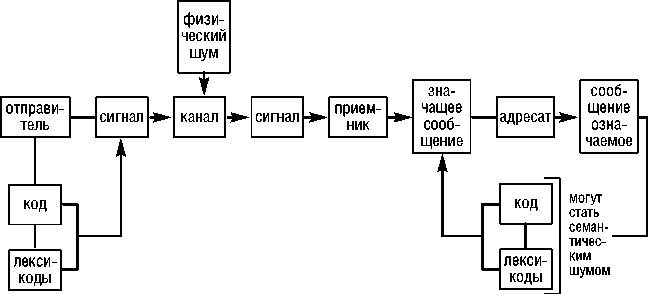

Рассмотрим теперь процесс донесения информации о месте до реальных потребителей, до общества. В этом случае именно КГХ будем считать источником информации о месте. Что меняется, когда мы начинаем рассматривать КГХ как исходное сообщение, которое посредством некоего кода передается потребителю? Пожалуй, в теоретическом отношении суть изменения в том, что субъективность обретают оба участника коммуникативного процесса: с одной стороны, автор КГХ, с другой, ее потребитель. Соответственно видоизменяется и модель коммуникативного процесса 9 (рис. 3).

Рис. 3. Семиотическая модель коммуникации между людьми У. Эко

Как только мы переходим от автоматического распознавания сообщения к субъективному (свойственному потребителю) — мы приходим к денотации и коннотации 10. Перед нами — «стандартная прикладная модель, которая усилена понятием лексикодов или вторичных кодов, под которыми У. Эко понимает разного рода дополнительные коннотативные значения, которые известны не всем, а только части аудитории» 11. Лексикоды обеспечивают возникновение коннотативных интерпретаций пространства.

Допустим, мы говорим о «карельскости» как о доминанте Нур-мольской волости Олонецкого района Карелии 12. В самом деле, наблюдая сосняки, мохово-песчаные кручи, озерца-ламбушки среди горушек, мы неизбежно как исследователи определяем для себя это место именно через этот условный термин. Затем мы обозначаем эту «карельскость» как доминанту Нурмольской волости и представляем ее на суд потребителя. Для простоты допустим, что потребитель принимает и понимает наше понимание «карельскости», что денотативная интерпретация нашей КГХ привела к «всплыванию» существовавшей в его сознании некой, например визуальной, «картинки» (образа) Нурмолицы. Но та же доминанта неизбежно вызывает какую-то иную реакцию у потребителя. Предположим, потребителю нравится такая Карелия; выбирая туристический маршрут, он наталкивается на нашу доминанту «карельскости», и она пробуждает в его сознании ассоциации с уже ранее виденной Карелией (или воспоминания об уже ранее сложившихся стереотипах «карельскости»), вызывающие у него желание посетить эти места, отдохнуть, подышать свежим воздухом, порыбачить, погулять по залесенным кряжам-сельгам. Возникает таким образом уже коннотативная интерпретация нашей КГХ. Сразу подчеркнем, что другой, более неординарный вариант коннотации имеет место в случае, когда потребитель не понимает нашей «карельскости», подразумевая под ней нечто совершенно иное.

Коннотация, этот неотъемлемый элемент функционирования коммуникативной цепочки «пространство — потребитель», во-первых, ставит нас перед необходимостью изучать восприятие пространства , во-вторых, наводит на мысль о том, что к таким сложным семиологическим системам надо подходить как к мифам .

Восприятие пространства

Вопросам восприятия пространства посвящен ряд фундаментальных работ 13. Не останавливаясь на них подробно, отметим лишь некоторые важные моменты, касающиеся особенностей механизма восприятия и создания пространственных (географических) образов.

Восприятие отличается от ощущения интерпретативностью идо-полнительной рефлексией. У человека, в отличие от животных, «итог возникновения ощущения — некоторое чувство (ощущение яркости, громкости, соленого-острого и т. п.), в результате восприятия складывается образ , включающий комплекс различных взаимосвязанных ощущений, приписываемых человеческим сознанием предмету, явлению, процессу» 14.

Наши представления о пространстве в процессе восприятия постоянно модифицируются, что не мешает им ориентироваться на четкие схемы. «...Воспринимающий сам определяет то, что увидит, выбирая объекты для внимательного рассматривания и воспринимая одни их характеристики скорее, чем другие» 15. В конечном счете делается акцент на выделенных К. Линчем 16 специфических признаках (вехи, пути, узлы, районы, грани), которые «определяют структуру города в том виде, как она понимается и используется его обитателями» 17. Ключевое значение имеют слова У. Найссера: «Вехи и грани — это реальные вещи, принадлежащие реальному городу; соответствующие перцептивные схемы аналогичным образом включены в когнитивную карту города. Однако схемы — это не просто компоненты карты; они и сами направляют восприятие и сбор информации. Житель города знает, как выглядят критические признаки; другими словами, он знает, как надо смотреть на них, а также примерно знает, что он увидит при взгляде на них. <...> Элементы, принадлежащие различным “уровням”, не просто последовательно связаны таким образом, что нижние поставляют информацию следующим за ними в иерархии; они именно включены друг в друга. Каждый реализует при этом собственную циклическую связь с предоставляемой средой информацией» 18. Найссер здесь, по нашему мнению, раскрывает общие черты когнитивной организации механизма, создающего палимпсест пространственных представлений. Немало могут подсказать и прикладные исследования в области туризма. Их задача — изучение формирования привлекательности (attraction) туристских объектов и создание брендов (destination image) туристских направлений. Ими установлено, что выбор туристом того или иного направления обусловлен «идентичностью» (identity) места, в которое он собирается направиться, места, из которого происходит 19, и мест, составляющих его «кругозор» туриста (с которыми он может сравнивать выбираемое направление) 20, то есть — пространственным контекстом. Образ же места — это упрощенная модель того, что потребитель «destination» считает «реальностью» 21.

Понятие географического образа в последнее десятилетие получает все большее распространение, благодаря разработкам формирующейся гуманитарной географии 22. Внедрение географических образов есть один из инструментов, видоизменяющих географическое пространство. Что же это за пространство, которое возникает как атрибут и результат образно-географического мышления? Образ предполагает изначально изменение пространства, будучи воплощением не-реальности. «Образы не являются воспроизведениями или копиями ранее сформированных перцептов, поскольку восприятие по своей сути не сводится в первую очередь к получению перцептов. Образы — это не картинки в голове, а планы сбора информации из потенциально доступного окружения» 23. Это значит, что в географических образах, помимо восприятия, проявляется еще и воображение: они переводят географическое пространство из области охватываемого восприятием в область охватываемого воображением. «От восприятия воображение отличается тем, что его образы не всегда соответствуют реальности, в них есть элементы фантазии и вымысла» 24. Но образы — «это не субпродукт или эрзац настоящего географического знания, а специфическое географическое знание, которое является буфером или медиатором между традиционной системой географических знаний — достаточно инерционной и громоздкой — и потребностями жесткого специализированного мышления в различных областях знания и человеческой деятельности» 25.

Какими же представляются образы, создающие, как выясняется, новое географическое пространство посредством «вовлечения в оборот» воображения? Образы преобразуют «достаточно сложные структуры восприятия и описания географического пространства в своеобразные простые и универсальные коды» 26, смещают акцент в географическом исследовании от реального объекта к представлению о нем , от строгой ячейки пространства к «игре с пространством», к субъектной интерпретации .

Итак, географические образы показывают, что интерпретации пространства производятся и с использованием воображения. Но тогда, помимо семиотической модели коммуникации, нам нужно что-то еще, что апеллировало бы к бесконечной интерпретации — на основе реальности, но с «выходом» на воображение. Нужен миф .

Список литературы На пути к мифогеографии России: «игры с пространством»

- Мишин И. И. Комплексные географические характеристики. Множественные реальности мест и семиозис пространственных мифов. Смоленск, Ойкумена, 2004

- Мишин И. И. Комплексная географическая характеристика: историко-географический и методологический анализ//Вестник Московского ун-та. Серия 5. География, 2003. № 4. С. 15-21

- Мишин И. И. Город Олонец: опыт комплексной географической характеристики//Вестник Евразии, 2002. № 3 (18). С. 7-27.

- Баґлаєвський А. Місто. Палімпсест/Перекл. Г. Чопік//Ї, 1998. № 13. С. 109-111.

- Голд Дж. Психология и география: Основы поведенческой географии. М., Прогресс, 1990. С. 118.

- Экономическая география Калужской области/Сост. Н. Ф. Бочкарева и др.; ред. Н. Ф. Бочкарева и др. Калуга, Изд-во Н. Бочкаревой, 2002.

- Мишин И. Сложные условия роста//Целлюлоза. Бумага. Картон, 2004. № 2. С. 26-28.

- Иванов В. А., Студеное Н. С. О калужском золотом кольце//Пятая краеведческая конференция Калужской области (тезисы докладов)/Отв. ред. А. Н. Артузов, Н. С. Студенов. Обнинск, [б. и.], 1990. С. 6-8.

- Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. М., Рефл-бук; Киев, Ваклер, 2001. С. 55.

- Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб., Петрополис, 1998. С. 38.

- Tuan Yi-Fu. Space and Place. The Perspective of Experience. 9"1 ed. Minneapolis -London, University of Minnesota Press, 2002.

- Немое Р. С. Психология: В 3 кн. Кн. 1. Общие основы психологии. 3-е изд. М., Владос, 1997. С. 181.

- Найссер У. Познание и реальность. Смысл и принципы когнитивной психологии. М., Прогресс, 1981. С. 138.

- Pedersen J. Narratives of Destinations, Attractions and Visitors SelfCImages//10th Nordic Tourism Research Conference. Vasa, 2001 (www. wasa.shh.fi/konferens).

- Crouch D. Spatialities & the Feeling of Doing//Social & Cultural Geography, 2001. Vol. 2, No. 1. P. 61-73.

- Tuohino A. The Destination Image of Finnish Lake Districts//10th Nordic Tourism Research Conference....

- Замятин Д. Н. Гуманитарная география: Пространство и язык географических образов. СПб., Алетейя, 2003;

- Замятин Д. Н. Моделирование географических образов: Пространство гуманитарной географии. Смоленск, Ойкумена, 1999;

- Замятина Н. Ю. Взаимосвязи географических образов в страноведении. Канд. дис. М., 2001

- Коломейцева О. В. Образ города в новейших отечественных исследованиях//Культурный ландшафт: Теоретические и региональные исследования. Третий юбилейный выпуск трудов семинара «Культурный ландшафт»/Отв. ред. В. Н. Калуцков, Т. М. Красов-ская. М., Изд-во Моск. ун-та, 2003. С. 78-88

- Лавренова О. А. Географическое пространство в русской поэзии XVIII -начала XX вв. (геокультурный аспект). М., Ин-т Наследия, 1998.

- Элиаде М. Аспекты мифа. 2-е изд., испр. и доп. М., Академический проект, 2001. С. 36.

- Лосев А. Ф. Диалектика мифа//А. Ф. Лосев. Из ранних произведений. М., Правда, 1990. С. 396.

- Барт Р. Мифологии/Пер. с франц., вступ. ст. и коммент. С. Н. Зенкина. М., Изд-во им. Сабашниковых, 2000. С. 234.

- Бодрийар Ж. Америка. СПб., Владимир Даль, 2000

- Ильин И. П. Постмодернизм. Словарь терминов. М., ИНИОН РАН; Интрада, 2001. С. 256-258

- Манъковская Н. Б. Эстетика постмодернизма. СПб., Алетейя, 2000. С. 56-69

- Феррони В. В. Теория «симулякров» Ж. Бодрийяра: «Ностальгия по настоящему»//Вестник Воронежского гос. ун-та. Серия 1. Гуманитарные науки, 2001. № 2. С. 222-234

- Лосев А. Ф. Аксиоматика знаковой теории языка//Лосев А. Ф. Знак. Символ. Миф. Труды по языкознанию. М., Изд-во Моск. ун-та, 1982. С. 61.

- Леви-Строс К. Мифологики. В 4 тт. Т. 1. Сырое и приготовленное. М.; СПб., Университетская книга, 1999. С. 324.

- Tchertov L. Spatial semiosis in culture//Sign System Studies (Труды по знаковым системам). Vol. 30.2. Tartu, Tartu University Press, 2002. P. 451.

- Tchertov L. Op. cit.; Григорьева Е. Пространство и время Петер бурга с точки зрения микромифологии//Sign System Studies (Труды по знаковым системам). Vol. 26. Tartu, Tartu University Press, 1998. P. 151-185

- RandviirA. Sign as an object of social semiotics: evolution of cartographic semiosis//Ibid. P. 392-416

- Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Миф -имя -культура//Труды по знаковым системам. Т. 6. Отв. ред. Ю. Лотман (Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 308). Тарту, 1973. С. 282-303. Цит. по: Материалы к словарю тартуско-московской семиотической школы (Тартуская библиотека семиотики -2). Tartu, Tartu University Press, 1999. С. 146.

- Конева Е. В. Образ города как коммуникативная знаковая структура -текст//Семиотика пространства: Сб. науч. тр. Междунар. ассоц. семиотики пространства/Под ред. А. А. Барабанова. Екатеринбург, Архитектон, 1999. С. 413.

- Пучков М. В. Семиотические взаимосвязи архитектуры и языка//Семиотика пространства... С. 137.

- Пеллегрино П. Смысл пространства//Семиотика пространства... С. 69-92;

- Иовлев В. И. Архитектурный хронотоп и знаковость//Там же. С. 103-114

- Барабанов А. А. Чтение города//Там же. С. 325-354.

- Лагопулос А. Ф. От палки до региона: пространство как социальный инструмент семиотики//Семиотика пространства... С. 211-266

- Сергеев А. Семиотический взгляд на проблему поисков русского в русской архитектуре//Там же. С. 487-530.

- Линч К. Образ города/Пер. с англ. В. Л. Глазычева; сост. А. В. Иконников; под ред. А. В. Иконникова. М., Стройиздат, 1982