Наблюдение быстрых субавроральных дрейфов ионосферной плазмы по данным Якутской меридиональной цепочки станций

Автор: Степанов А.Е., Кобякова С.Е., Халипов В.Л.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 4 т.5, 2019 года.

Бесплатный доступ

По многолетним данным Якутской меридиональной цепочки ионосферных станций Якутск -Жиганск-Батагай-Тикси рассмотрены ионосферные признаки быстрых субавроральных ионных дрейфов. Показано, что резкие падения, или «срывы» критических частот (СКЧ) ионосферного F-слоя, являются одним из основных признаков развития быстрых субавроральных ионных дрейфов вблизи или в зените станции наблюдения. Сопоставление многолетних наземных и спутниковых измерений показывает, что имеется хорошее согласие в сезонном ходе вероятности появления СКЧ по наземным данным и субавроральных ионных дрейфов по данным спутников DMSP. Такое совпадение подразумевает, что и спутниковые, и наземные методы измерений регистрируют одно и то же явление на приграничных областях плазмосферы - возникновение и развитие электрических полей магнитосферного происхождения. Показано также, что местное время регистрации СКЧ по наземным данным близко совпадает с временем появления субавроральных поляризационных потоков плазмы по спутниковым данным. Можно заключить, что большинство наблюдаемых по наземным данным СКЧ относятся к интенсивным бурям.

Субавроральная ионосфера, меридиональная цепочка станций, срывы критических частот, поляризационный джет

Короткий адрес: https://sciup.org/142222500

IDR: 142222500 | УДК: 550.388.2 | DOI: 10.12737/szf-54201908

Текст научной статьи Наблюдение быстрых субавроральных дрейфов ионосферной плазмы по данным Якутской меридиональной цепочки станций

Узкие потоки быстрых субавроральных ионных дрейфов к западу вблизи проекции плазмопаузы на высотах области F ионосферы, которые наиболее заметно проявляются во время бурь и суббурь, вызывают заметный интерес к исследованию магнито- сферно-ионосферных связей. Это явление впервые было обнаружено по данным спутника «Космос-184» и названо в статье поляризационным джетом (ПД) [Гальперин и др., 1973; Galperin et al., 1974]. В 1979 г. вышла работа, где по данным спутника «Atmosphere Explorer C» также наблюдались узкие и быстрые движения плазмы на субавроральных широтах [Spiro et al.,

1979] . В этой работе явление было названо субавроральным ионным дрейфом (SAID, subauroral ion drifts). Термины ПД и SAID до сих пор являются наиболее распространенными для обозначений узких и быстрых потоков ионосферной плазмы, направленных к западу и встречающихся на субавроральных широтах. Ввиду условий замагниченно-сти плазмы такая узкая полоса быстрого западного дрейфа на высотах области F ионосферы была отождествлена с развитием направленного к полюсу локального электрического поля на экваториальной границе зоны крупномасштабной конвекции, которое регистрируется спутниками в том же пространственно-временном интервале [Smiddy et al., 1977; Maynard, 1978; Spiro et al., 1979; Maynard et al., 1980] . Скорость плазмы в полосе ПД может достигать на высотах области F сверхзвуковых значений до нескольких километров в секунду.

Совокупность многих наземных и спутниковых измерений ПД показывает, что он имеет широтную протяженность 100–200 км или 1°–2°, наблюдается преимущественно в предполуночном (18:00–24:00 MLT) секторе и на инвариантных широтах 55°-65 ° ; максимальная скорость дрейфа плазмы в полосе ПД может достигать 4–5 км/с, но в основном составляет ~1–1.5 км/с. Поляризационный джет всегда наблюдается экваториальнее границы высыпания авроральных электронов и с ростом геомагнитной активности смещается на более низкие широты. Отмечена связь ПД с суббуревой активностью и со слабыми красными дугами [Степанов и др., 2016] .

Следует отметить, что имеется еще один термин, которые многие относят к ПД/SAID из-за схожих механизмов формирования. Авторы работы [Foster, Burke, 2002] ввели термин SAPS (subauroral polarization stream — субавроральный поляризационный поток), который объединяет все явления субавроральных дрейфов (как узких по широте, так и более широких, вплоть до 10°) ионов к западу и связанных с ними электрических полей магнитосферного происхождения. Таким образом, узкие полосы западного дрейфа (ПД/SAID) могут быть встроены в более широкую структуру SAPS [Landry, Anderson, 2018] .

Целью работы является анализ многолетних наземных ионосферных данных о резких СКЧ слоя F2 на субавроральных широтах по данным Якутской меридиональной цепочки станций и их сопоставление со спутниковыми измерениями SAID.

ИОНОСФЕРНЫЕ ДАННЫЕ

В работе используются многолетние ионосферные материалы, полученные на Якутской меридиональной цепочке ионосферных станций. Цепочка расположена вдоль восточной долготы ~130° на L-параметрах от 3.0 до 6.0 и состоит из трех основных пунктов — Тикси, Жиганск, Якутск. Она долгие годы представляла собой систему из трех однотипных, разнесенных примерно на 600 км вдоль магнитного меридиана совмещенных ионозондов вертикального и возвратно-наклонного радиозондирования ионосферы. Во время экспедиционных работ в 1968–1969 и 1973–1974 гг. измерения параметров ионосферы проводились также в Батагае (табл.). Широтное положение всех этих станций охватывает почти всю высокоширотную область ионосферы и дает возможность непрерывно следить за структурой и динамикой основных образований в авроральной и субавроральной ионосфере. Ионосферные станции Якутск (с ноября 2002 по август 2017 г.) и Жиганск (с ноября 2003 г.) были оснащены цифровыми ионозондами DPS-4 [].

Таблица

|

Станция |

Географические координаты |

L-параметр |

Инвариантная широта, град |

||

|

Широта |

Долгота |

||||

|

1 |

Тикси |

71.6 |

128.9 |

5.61 |

65.1 |

|

2 |

Батагай |

67.7 |

134.6 |

4.3 |

61.1 |

|

3 |

Жиганск |

66.8 |

123.4 |

4.06 |

60.4 |

|

4 |

Якутск |

62.0 |

129.8 |

3.05 |

56.0 |

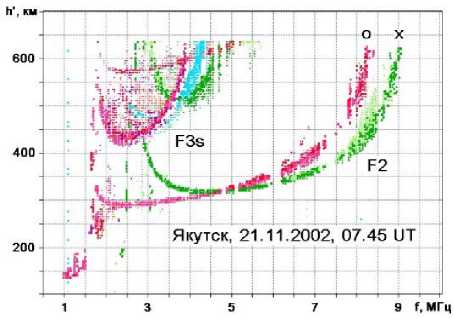

Основным ионосферным признаком возникновения или развития ПД вблизи зенита станции наблюдения является дополнительный след отражений на ионограмме вертикального зондирования, который классифицируется как F3s-отражение [Шульгина, 1974] . Этот признак или «автограф» ПД, установленный по одновременным спутниковым и наземным наблюдениям, подробно описан в работах [Решетников и др., 1987; Гальперин и др., 1990; Степанов и др., 2017] . Такие спорадические следы расположены на большей дальности, чем следы от регулярного слоя F2 и имеют меньшие критические частоты, чем частота регулярного фонового слоя F2 (рис. 1). В моменты развития ПД могут дополнительно наблюдаться кратковременные частичное или полное поглощения радиоволн; нередко явлению ПД сопутствуют авроральные спорадические слои Еsr и Еsa. Часто возникновение ПД сопровождается развитием лакуны, которая характеризуется исчезновением отражений в некоторой полосе частот на ионограмме, при этом практически не наблюдается возрастание поглощения. После появлений на ионограммах дополнительных спорадических следов отражений, критические частоты фонового слоя F2 в большинстве случаев начинают резко уменьшаться,

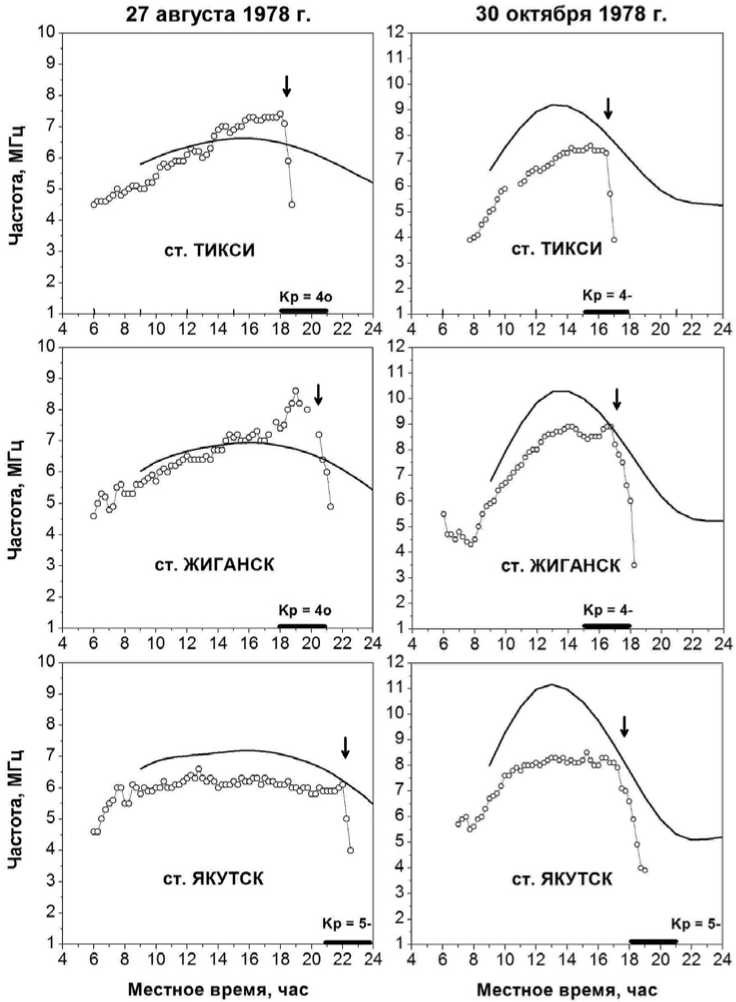

Рис. 1. Дополнительный характерный след отражения (F3s) на ионограмме вертикального зондирования, зарегистрированный на ст. Якутск 21 ноября 2002 г. в 16:45 LT — ионосферный признак развития ПД в зените станции наблюдения т. е. в течение 15–45 мин после регистрации дополнительных следов частоты снижаются на 2–4 МГц и более. Далее, в большинстве случаев на ионограммах проявляются условия А (экранировка слоя F нижележащим слоем) или В (полное поглощение радиоволн), которые вместе с основными параметрами ионосферы фиксируются на так называемых суточных f-графиках [Руководство, 1977]. Таким образом, СКЧ четко проявляется при стандартной обработке ионосферных данных и в нашей работе представляет один из основных критериев отбора события. Примеры суточных вариаций с

СКЧ слоя F2, взятые по f-графикам станций, приведены на рис. 2.

Следовательно, отбор данных о присутствии или возникновении ПД вблизи или над станцией наблюдения в 14:00–24:00 MLT проводился по наличию СКЧ на суточных f-графиках ионосферных станций, что существенно ускоряет выборку данных. Отметим, что мы пользовались только теми данными, которые были уже обработаны по стандартной методике и хранились в библиотечном архиве данных Института. При выборе события фиксировались название станции, год, месяц, дата и местное время начала СКЧ

30 октября 1978 г.

27 августа 1978 г, ст. ТИКСИ ст. ТИКСИ

10 12 14 16 18 20 22 24

10 12 14 16 18 20 22 24

СТ. ЖИГАНСК Ь ст. ЖИГАНСК

Кр = 4о

Кр = 4-

10 12 14 16 18 20 22 24

10 12 14 16 18 20 22 24

ст. ЯКУТСК ст. ЯКУТСК

Кр = 5-

10 12 14 16 18 20 22 24

10 12 14 16 18 20 22 24

Местное время, час

Местное время, час

Рис. 2. Срывы критических частот f oF2 по измерениям на меридиональной цепочке ионосферных станций Тикси— Жиганск—Якутск 27 августа и 30 октября 1978 г. Моменты СКЧ указаны стрелками. Светлые кружки — ход критической частоты, кривые — результаты расчета f oF2 соответствующей станции с использованием международной справочной модели ионосферы IRI-2016, стрелки — моменты резких СКЧ

F-слоя. Следует отметить, что атмосферно-ионосферные взаимодействия в виде отрицательных ионосферных возмущений в нашей работе не учитываются, так как мы считаем, что проявления СКЧ скоротечны и вызваны геофизическими факторами во время магнитных бурь и суббурь.

По ионосферной станции Якутск были просмотрены и проанализированы ионосферные данные с 1955 по 2015 г. (в совокупности около 60 лет или 594 обработанных месяца). Отобрано для анализа 744 события СКЧ или признаков ПД. По ст. Батагай проанализированы данные за 1968–1969 и 1973– 1974 гг. (в совокупности около 27 месяцев данных). Из них для анализа отобрано 56 событий СКЧ. По ст. Жиганск проанализированы данные за 1976–1979 и 1984 гг. (в совокупности около 54 месяцев данных). Отобрано для анализа 116 событий СКЧ. По ст. Тикси просмотрены и проанализированы данные за 1965–1972, 1976–1982 и 1985–1994 гг. (в совокупности 231 месяц). Найдено для анализа 631 событие СКЧ.

Общее количество найденных событий СКЧ по данным ионосферных станций Якутской меридиональной цепочки составило 1547 событий. Отметим, что периоды отсутствия ионосферных данных в обработанных рядах несущественны и объясняются в большинстве случаев поломкой или ремонтом станции зондирования, а также профилактическими или иными работами в зданиях ионосферных станций. Отсутствие ионосферных данных может быть обусловлено также геофизическими факторами, влияющими на экранировку отражений и поглощение радиоволн на высокоширотных станциях.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ НАЗЕМНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

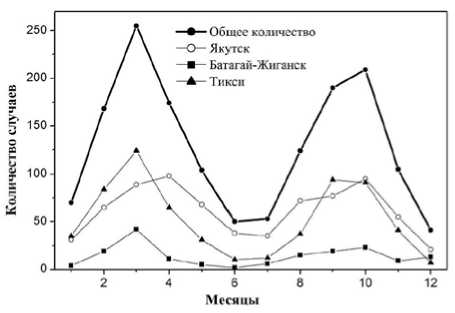

Одним из основных вопросов для любого массива геофизических данных является вопрос о частоте (вероятности) наблюдения рассматриваемого явления в зависимости от геомагнитной обстановки, местоположения станции наблюдения, местного времени и т. п. После нормализации полученных данных, так как количество найденных и проанализированных событий СКЧ значительно различается по станциям, стало заметно, что частота регистрации СКЧ растет от низких широт к высоким, т. е. вероятность наблюдения признаков ПД на ст. Тикси выше, чем на ст. Жиганск — Батагай (данные станций объединены в один массив данных из-за близкого широтного расположения) и ст. Якутск. Также стало заметно, что средние значения индекса K р , при которых наиболее часто регистрируются СКЧ на станциях наблюдения, увеличиваются при смещении СКЧ к низким широтам. На рис. 3 приведены общее и раздельное по станциям количества наблюдений СКЧ по месяцам года. Видно, что вероятность наблюдений срывов выше в равноденственные месяцы (март– апрель, сентябрь–октябрь) и существенно ниже в летние и зимние месяцы года.

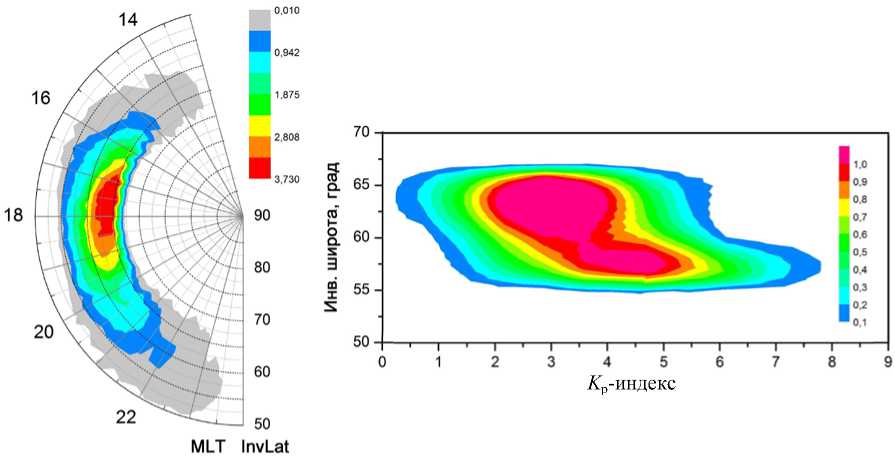

На рис. 4 слева в полярных координатах показана интенсивность вероятности появления СКЧ в зависимости от местного времени и инвариантной ши-

Рис. 3. Сезонный ход наблюдений СКЧ по ионосферным данным роты, а справа — распределение СКЧ в зависимости от уровня геомагнитной возмущенности и инвариантной широты. Видно, что СКЧ по наземным ионосферным данным в основном регистрируются в ранние вечерние часы (17–19 MLT). С увеличением геомагнитной активности пик интенсивности наблюдений СКЧ смещается от высоких к низким инвариантным широтам.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДЫ

По многолетним спутниковым данным в работе [He et al., 2014] , впервые были исследованы солнечноцикличные, сезонные и суточные вариации SAID. Наблюдения велись со спутников DMSP F8–F18 1987–2012 гг. Спутники DMSP работали на солнечносинхронных орбитах на высоте ~800 км с наклонениями ~99° и орбитальными периодами около 100 мин. В своем исследовании авторы используют термин SAID. Критерии определения SAID по спутниковым данным были следующие:

-

— пик горизонтальной скорости превышает 1000 м/с;

-

— ширина менее 4°;

-

— событие расположено экваториальнее авроральной зоны в вечернем и полуночном секторах;

— полярная кромка западных ионных дрейфов совпадает или примыкает к экваториальной границе потоков высыпающихся электронов.

Используя эти критерии, авторы работы обнаружили 18226 событий SAID за 26 лет работы по программе DMSP, что составляет на данный момент самую крупную базу спутниковых данных по ПД/SAID.

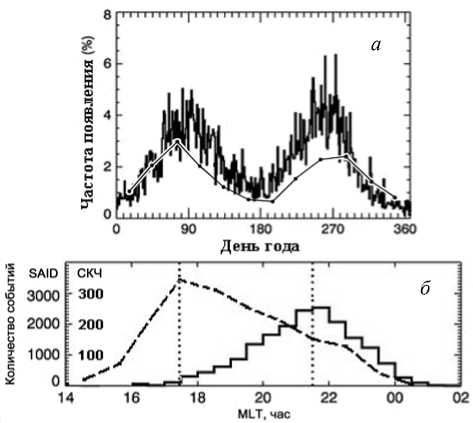

Наиболее важным результатом сопоставления наземных и спутниковых измерений является то, что сезонные вариации частоты регистраций SAID и регистраций СКЧ близко совпадают, показывая максимумы в равноденственные месяцы года и минимумы в зимние и летние месяцы. Такой результат, показанный на рис. 5, а , однозначно указывает на то, что и наземные, и спутниковые методы измерений регистрируют одно и то же явление вблизи границы плазмопаузы, которое проецируется вдоль силовых линий на субавроральные широты. На рис. 5, б приведено нормализованное распределение вероятности

Рис. 4. Интенсивность вероятности появления СКЧ (слева) и распределения СКЧ от уровня геомагнитной возмущен-ности (справа)

появления SAID (ступенчатая диаграмма), которое дает максимум примерно в 21:15 MLT. Временной интервал наблюдения растянут с 16:00 до 02:00 MLT. Усредненные наземные измерения СКЧ (штриховая линия) при временном интервале от 14:00 до 01:00 MLT дают максимум регистрации СКЧ примерно в 17:30 MLT, что почти на 4 ч раньше, чем дают спутниковые наблюдения. Такое большое расхождение по времени порождало много вопросов о механизмах и факторах возникновения и развития ПД, SAID и SAPS, подразумевая, что есть другие факторы, влияющие именно на локализацию и местное магнитное время быстрых субавроральных потоков ионосферной плазмы.

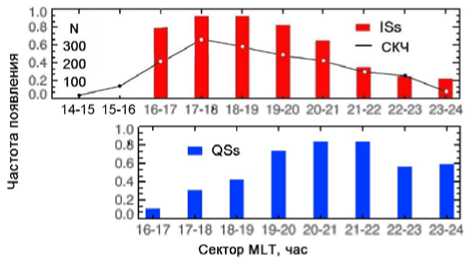

В работе [He et al., 2017] по данным спутников DMSP приведены результаты исследования SAPS во время интенсивных бурь — intense storms, ISs (рассмотрено 37 событий) и суббурь спокойного времени — quiet time substorms, QSs (рассмотрено 30 событий). К IS авторы относят бури, которые имеют минимальные значения Dst < –100 нТл; к QS относят суббури, которые имеют максимальное значение AE ˃500 нТл и максимальное абсолютное значение Dst <10 нТл в течение всего дня. В работе анализируются также данные межпланетного магнитного поля, динамического давления солнечного ветра, вариации Dst и AE -индексов. Показано, что характеристики и параметры SAPS различны во время развития интенсивных бурь и суббурь спокойного времени. Одним из существенных отличий является время появления SAPS — при сильно возмущенных условиях время регистрации SAPS сдвигается в ранние вечерние часы (к 17–19 MLT). На рис. 6 на верхней панели показано нормализованное время частоты появления SAPS в период ISs (наружная левая ось ординат) и местное магнитное время наблюдения СКЧ по наземным ионосферным данным (точки, соединенные линией, и количество событий на левой оси ординат с внутренней стороны).

Рис. 5. Сопоставление наземных и спутниковых данных: а — сезонный ход частоты регистрации срывов по наземным данным (точки) и частоты появления SAID; б — время регистраций срывов частоты (пунктирная линия) и SAID по данным DMSP

Рис. 6. Местное магнитное время наблюдения срывов критической частоты по наземным данным (точки) и нормализованное появление SAPS во время интенсивных бурь по данным спутников DMSP (столбики)

На нижней панели — нормализованное время частоты появления SAPS в период QSs. Видно, что по наземных данным время регистрации СКЧ близко совпадает с временем появления SAPS по спутниковым данным в период интенсивных бурь. Следовательно, можно заключить, что большинство наблюдаемых СКЧ по наземным данным относятся к IS, как они были определены в работе [He et al., 2017] .

ВЫВОДЫ

На основе анализа большого массива наземных ионосферных данных и сопоставления их со спутниковыми материалами можно сделать следующие выводы.

-

1. Показано, что наблюдаемые на f-графиках СКЧ являются ионосферным признаком развития быстрых SAID к западу, удобным для оперативного анализа архивных данных наземных ионозондов.

-

2. Сезонный ход частоты появления SAID по спутниковым данным и сезонный ход частоты появления СКЧ по наземным измерениям обнаруживают одинаковые вариации: максимумы в равноденственные месяцы года и минимумы в летние и зимние месяцы года. Это качественно подтверждает, что и спутниковые, и предложенный наземный методы измерений регистрируют одно и то же явление на приграничных областях плазмосферы — возникновение и развитие электрических полей магнитосферного происхождения.

-

3. Показано, что местное магнитное время регистрации СКЧ по наземным данным близко совпадает с временем регистрации SAPS по спутниковым данным во время интенсивных бурь. Следовательно, большинство наблюдаемых СКЧ по наземным данным относятся к периодам развития интенсивных бурь как они были определены в работе [He et al., 2017].

Эта работа поддержана проектом II.16.2.1 (рег. номер AAAA-A17-117021450059-3), частично поддержана грантом РФФИ №18-45-140037 и программой РАН П28.

Список литературы Наблюдение быстрых субавроральных дрейфов ионосферной плазмы по данным Якутской меридиональной цепочки станций

- 1. Гальперин Ю.И., Пономарев В.Н., Зосимова А.Г. Прямые измерения скорости дрейфа ионов в верхней ионосфере во время магнитной бури. I. Вопросы методики и некоторые результаты измерений в магнитно-спокойное время // Косм. иссл. 1973. Т. 11, № 2. С. 273-283.

- 2. Гальперин Ю.И., Сивцева Л.Д., Филиппов В.М., Халипов В.Л. Субавроральная верхняя ионосфера // Новосибирск: Наука, 1990. 192 с.

- 3. Решетников Д.Д., Филиппов В.М., Баишев Д.Г. и др. Морфология и динамика узких провалов ионизации в субавроральной области F // Препринт. Якутск: ЯНЦ СО АН СССР. 1987. 39 с.

- 4. Руководство URSI по интерпретации и обработке ионограмм. М.: Наука, 1977. 342 с.

- 5. Степанов А.Е., Халипов В.Л., Голиков И.А., Бондарь Е.Д. Поляризационный джет: узкие и быстрые дрейфы субавроральной ионосферной плазмы // Якутск: Издательский дом СВФУ, 2017. 176 с.

- 6. Степанов А.Е., Халипов В.Л., Котова Г.А. и др. Данные наблюдений крупномасштабной конвекции плазмы в магнитосфере в зависимости от уровня геомагнитной активности // Геомагнетизм и аэрономия. 2016. Т. 56, № 2. С. 194-199. DOI: 10.7868/S0016794016010119.

- 7. Шульгина Н.В. Спорадические образования в F-обла-сти // Авроральные явления 70. Апатиты: КФ АН СССР, 1974. С. 44-46.

- 8. Foster J.C., Burke W.J. SAPS: A new characterization for subauroral electric fields // Eos AGU Trans. 2002. V. 83. P. 393-394.

- 9. Galperin Yu.I., Ponomarev V.N., Zosimova A.G. Plasma convection in the polar ionosphere // Ann. Geophys. 1974. V. 30, N 1. P. 1-7.

- 10. He F., Zhang X.-X., Chen B. Solar cycle, seasonal, and diurnal variations of subauroral ion drifts: statistical results // J. Geophys. Res. 2014. V. 11, N 6. P. 5076-5086. DOI: 10.1002/ 2014JA019807.

- 11. He F., Zhang X.-X., Wang W., Wan W. Different evolution patterns of subauroral polarization streams (SAPS) during intense storms and quiet time substorms // Geophys. Res. Lett. 2017. V. 44. P. 10796-10804. DOI: 10.1002/2017GL075449.

- 12. Landry R.G., Anderson P.C. An Auroral Boundary-Oriented Model of Subauroral Polarization Streams (SAPS) // J. Geophys. Res. 2018. V. 123. P. 3154-3169. DOI: 10.1002/ 2017JA024921.

- 13. Maynard N.C. On large poleward directed electric fields at subauroral latitudes // Geophys. Res. Lett. 1978. V. 5, N 7. P. 617-618. DOI: 10.1029/GL005i007p00617.

- 14. Maynard N.C., Aggson T.L., Heppner J.P. Magnetospheric observation of large subauroral electric fields // Geophys. Res. Lett. 1980. V. 7, N 11. P. 881-884. DOI: 10.1029/GL007 i011p00881.

- 15. Smiddy M., Kelley M.C., Burke W.J., Rich R., et al. Intense poleward directed electric fields near the ionospheric projection of the plasmapause // Geophys. Res. Lett. 1977. V. 4, N 11. P. 543-546. DOI: 10.1029/GL004i011p00543.

- 16. Spiro R.W., Heelis R.A., Hanson W.B. Rapid subauroral ion drifts observed by Atmospheric Explorer C // Geophys. Res. Lett. 1979. V. 6, N 8. P. 657-660. DOI: 10.1029/ GL006i008p00657.

- 17. URL: http://www.digisonde.com (дата обращения 4 июля 2019 г.).