Начальный средний палеолит Юго-Восточного Дагестана

Автор: Рыбалко А.Г., Зенин В.Н.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

Территория Приморского Дагестана является одним из мест на Евразийском континенте, где отмечено постоянное и массовое присутствие неандертальских популяций в древности. Об этом, в частности, свидетельствует большое количество среднепалеолитических памятников на территории Дарвагчайского геоархеологического района (Юго-Восточный Дагестан), обнаруженных в последнее десятилетие. Данная статья главным образом посвящена результатам многолетних исследований археологического комплекса стоянки Дарвагчай-Залив-1, материалы которого относятся к начальным этапам среднего палеолита. В 2021 г. аналогичные артефакты были обнаружены на памятнике Дарвагчай-Залив-4, в средней части слоя 2. Технико-типологические характеристики небольшой коллекции каменных изделий позволяют отнести ее к начальному периоду среднего палеолита. Возраст культуросодержащего горизонта установлен на основании серии OSL-дат в интервале 200-180 тыс. л.н. (МИС 7). На территории Северо-Восточного Кавказа ранее каменные индустрии, соответствующие хронологическому интервалу МИС 6-7, были практически неизвестны. В целом эти технокомплексы можно охарактеризовать как не леваллуазские и не пластинчатые, с присутствием леваллуазского расщепления и низкими индексами фасетирования. Основу орудийного набора составляют скребла, зубчато-выемчатые и шиповидные орудия. Леваллуазские и мустьерские остроконечники отсутствуют. Галечные орудия (чопперы, скребловидные) встречаются довольно часто. Исходя из имеющихся данных, можно заключить, что в культурно-хронологической шкале среднего палеолита Кавказа нет аналогичных каменных индустрий. Их истоки, по-видимому, стоит искать в более древних местных комплексах, относящихся к финальному раннему палеолиту и датируемых МИС 7, а продолжение - в индустриях раннего среднего палеолита, представленных археологическими материалами этих же стоянок, относящихся к МИС 5.

Дагестан, каменные индустрии, средний палеолит, скребла, галечные орудия

Короткий адрес: https://sciup.org/145146338

IDR: 145146338 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0264-0270

Текст научной статьи Начальный средний палеолит Юго-Восточного Дагестана

Каменные индустрии начального этапа среднего палеолита Юго-Восточного Дагестана хорошо представлены материалами памятников Дарвагчай-Залив-1 (комплекс 2) и Дарвагчай-Залив-4 (слой 2). Стоянка Дарвагчай-Залив-1 обнаружена в 2007 г. во время обследования береговых обнажений и отмелей небольшого залива в районе селения (кутана) Кудагу на правом берегу Геджухского водохранилища (Дербентский р-н, Республика Дагестан). Памятник расположен на крутом юго-западном склоне останца древнекаспийской террасы. Высота склона в районе памятника от уреза водохранилища составляет ~ 40 м. Склон местами задернован, покрыт луговой растительностью и редким кустарником. Артефакты данного комплекса были обнаружены у основания террасы, как в стратифицированном залегании, так и в подъемных сборах [Деревянко и др., 2012].

Основным сырьем для изготовления артефактов служил известняк (~ 85 %), намного реже использовался кремень. Данные виды сырья встречаются в виде галек, желваков и плитчатых обломков в естественных обнажениях в непосредственной близости от местонахождения.

В разной степени окремненный известняк представляет собой плотную и достаточно твердую осадочную породу серого цвета, хорошо поддающуюся расщеплению и обработке, хотя и уступающей по твердости кремню.

В 2009 г. при обследовании территории, примыкающей к площади будущего раскопа, была получена коллекция каменных изделий, состоящая из 94 артефактов, в том числе: нуклеусы - 25 экз., нуклевид-ные обломки - 2 экз., сколы - 56 экз., обломки и осколки - 6 экз., гальки и плитки - 5 экз.

Нуклевидные формы представлены 25 ядрищами разных размеров. Среди них преоб-

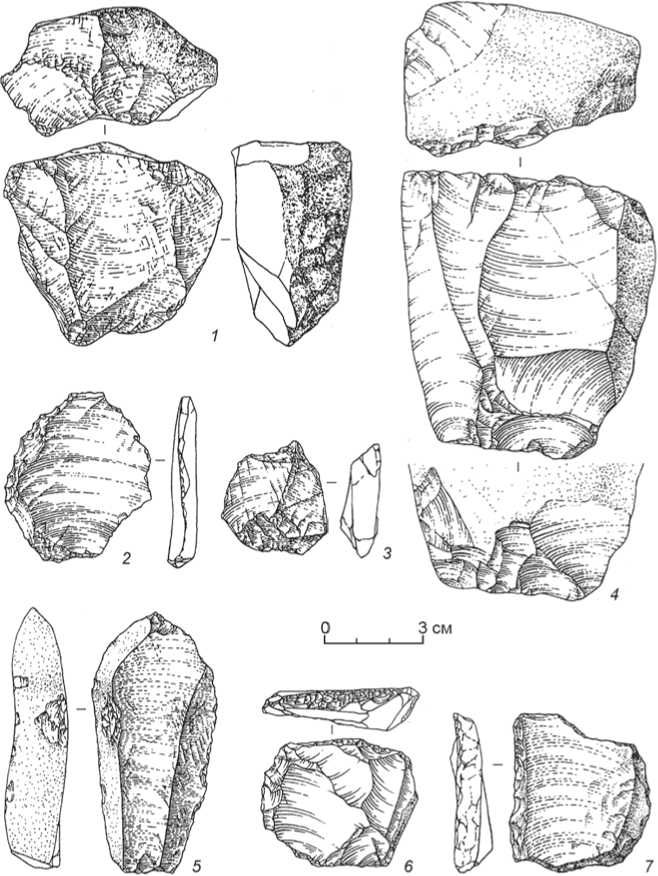

Рис. 1. Каменная индустрия поверхностных сборов местонахождения Дарвагчай-Залив-1.

1, 4, 6 - нуклеусы; 2, 7 - скребла; 3 -шиповидное орудие; 5 - нож.

ладают одноплощадочные монофронтальные нуклеусы (16). В качестве заготовок использовались гальки и обломки продолговатой формы. Фронты скалывания плоские, ударные площадки естественные (4), гладкие (8), в четырех других случаях оформлены сколами (рис. 1, 1 ). Следующая по массовости группа - двухплощадочные монофронтальные ядрища (3) - изделия массивные прямоугольной формы, контрфронты покрыты желвачной коркой (рис. 1, 4 ). Двухплощадочные двусторонние нуклеусы (2): первый предмет шаровидной формы крупных размеров, другой нуклеус средних размеров. Ударная площадка первого выпуклая, оформлена сколами, с прилегающей широкой плоскости производились снятия заготовок удлиненных пропорций. Ударная площадка второго срединно-выпуклая, фасетированная, расположена на правой латерали нуклеуса. Скалывание заготовок производилось по диагонали предмета. Данный нуклеус типологически имеет много общего с леваллуаз-

ской традицией расщепления камня (рис. 1, 6 ). Нуклеусы чоппинговидные (2) выполнены на гальках средних размеров. Продольный край изделий представлен в виде острого ребра, являющегося дугой скалывания; снятия укороченных сколов производились поочередно в обоих направлениях. Многоплощадочные нуклеусы (2) шаровидной формы, средних размеров.

Сколов в коллекции 56 экз. Отщепы с определимыми ударными площадками представлены следующими вариантами: естественные – 16, гладкие – 15, двугранные – 3. Пластинчатые сколы – 5 экз., из них целых – 3 (все крупные). Определимые ударные площадки гладкие – 3. Пластины – 3 экз., все целые крупного размера. Ударные площадки гладкие – 2 и одна фасетированная.

Гальки крупные и уплощенные, плитки имеют средние размеры, на всех предметах присутствует вторичная обработка. Обломки и о сколки разных размеров и форм, на всех сохранились участки галечно-желвачной корки. Большая часть имеет следы вторичной обработки.

Орудийный набор – 22 экз. Скребла (4), все средних размеров. Одно изделие выполнено на сколе, выпуклое лезвие оформлено на продольном крае лицевой, полукрутой, разнофасеточной ретушью (рис. 1, 2 ). Следующее скребло подготовлено на плитке, имеющей треугольное поперечное сечение, обушок покрыт желвачной коркой, лезвие оформлено полукрутой, разнонаправленной ретушью. Другое орудие выполнено на фрагменте скола, имеет два лезвия, расположенных на продольном и поперечном краях заготовки. В месте сопряжения лезвий выделен небольшой выступ, ретушь лицевая, крутая и полукрутая, средняя (рис. 1, 7 ). В качестве заготовки для последнего скребла использовался сильно сработанный нуклеус, прямое лезвие тщательно оформлено крутой, однонаправленной ретушью (рис. 1, 6 ). Выемчатые орудия (3). Рабочие элементы оформлены крутой, разнофасеточной ретушью. Шиповидные орудия (2), в качестве заготовок использовались плитка и скол (рис. 1, 3 ). Рабочие элементы подготовлены крутой, односторонней ретушью. Скребки (2) атипичные, мелких размеров. Нож выполнен на пластине крупных размеров. Обушок покрыт галечной коркой, противолежащий край носит следы нерегулярной, краевой ретуши (рис. 1, 5 ). Сколы с ретушью (10) – изделия крупных (3) и средних (7) размеров. Ретушь односторонняя, краевая, мелкая и средняя.

По технико-типологическим параметрам артефакты подъемных сборов хорошо соответствуют стратифицированной коллекции и могут рассматриваться, как дополнительные материалы, характеризующие данный комплекс.

Археологический материал, залегавший in situ, был получен в ходе полевых исследований 2009– 2010 гг. из разведочного шурфа и раскопа (общей площадью 21 м2). При раскопках была вскрыта толща плейстоценовых отложений на глубину до 2-х м от дневной поверхности. Работы были прекращены после достижения толщи морских отложений. Ниже приводится описание разреза раскопа 2010 г. (сверху вниз), наиболее полно отражающего стратиграфическую ситуацию.

Слой 1 . Современная почва отсутствует. Слой представлен светло-коричневым легким суглинком с приме сью дресвы, мелкого щебня, гравия и хорошо окатанных галек. Верхняя часть слоя до 0,05 м слабо гумусированная, имеет серый оттенок, по трещинам рассыхания серый гумусированный окрас проникает до кровли нижележащего слоя. Состав обломков: изве стковистый и окремненный мелкозернистый песчаник и алевролит. Плоские гальки и щебень ориентированы параллельно склону. Мощность слоя 0,2–0,25 м. Подошва слоя нечеткая, слабоволнистая, падает параллельно современному склону, что указывает на преобладание делювиального процесса осадконакопления.

Слой 2а . Коричневый суглинок с большим содержанием обломочного материала: дресвы, щебня, полуокатанных и хорошо окатанных галек. Встречаются плоские глыбы ракушняка (до 0,8 м). Плоский щебень, галька и глыбы преимущественно ориентированы параллельно склону. В толще слоя много мелких карбонатных стяжений. Мощность 0,3–0,5 м. Генезис склоновый.

Слой 2б . Аналог слоя 2а. Отличается значительным осветлением и минерализацией заполнителя, прослеживается в виде большой линзы мощностью до 110 см. Ориентировка обломков отсутствует. В мокром состоянии слой рыхлый, в сухом приобретает свойства конгломерата. В подошве слоя крупных обломков значительно больше (особенно глыб ракушняка). Отложения с явным перерывом (размывом) перекрывают нижележащие.

Слой 3 . Тонкозернистый желтовато-серый песок мощностью до 0,55 м. Непосредственно на поверхности слоя залегают очень крупные глыбы и плиты ракушняка что, по всей видимости, связано с нео-тектоническими процессами. В кровле слой местами сильно перемешен, контактная зона с перекрывающими отложениями до 0,2 м. В подошве залегают хорошо окатанные валуны эллипсоидных и уплощенных форм (до 0,4 м). Подошва слоя четкая, не всегда ровная – видны промоины в нижележащих отложениях.

Слой 4 . Зеленовато-коричневый алеврит с большим содержанием солей Ca и Na. Текстура пятнистая, видимая мощность слоя до 1,3 м. Данный слой,

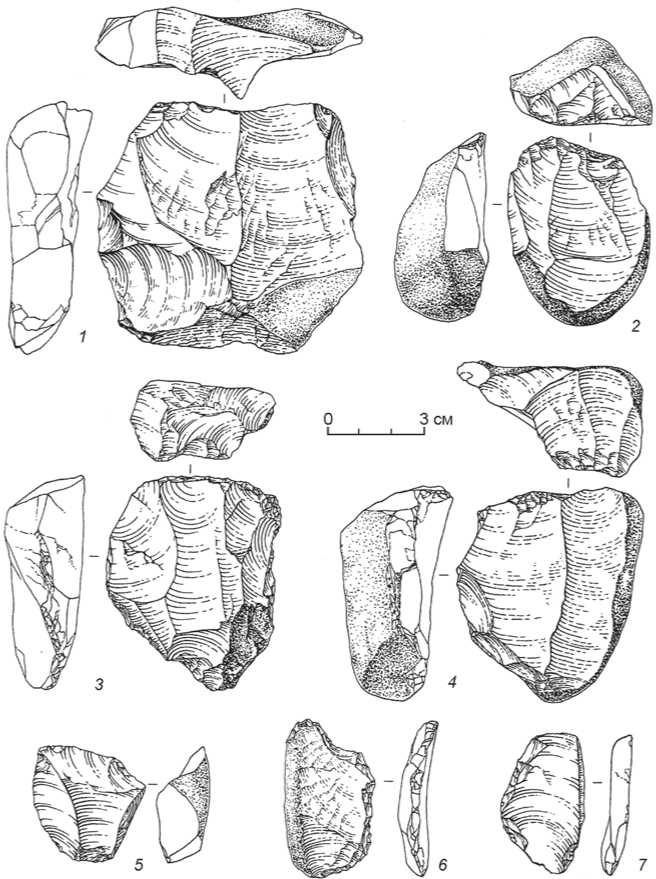

Рис. 2. Каменная индустрия стоянки Дарвагчай-Залив-1.

1–4 – нуклеусы; 5 – зубчатое орудие; 6, 7 – скребла.

по всей видимости, является сильно размытым поверхностным горизонтом акчагыла, т.к. залегает на горизонтально слоистых отложениях глинистых алевритов зеленовато-коричневого цвета, которые отно сятся к акчагыльской трансгрессии.

В процессе полевых исследований выделено 5 литологических горизонтов, в трех верхних отмечено залегание археологического материала. Все отложения, залегающие ниже слоя 2б (слои 3 и 4), не содержат археологических артефактов и образовались, вероятно, намного ранее первого появления древнего человека на данной территории, следовательно, в данном разрезе зафиксирован большой стратиграфический перерыв (размыв) процесса осадконакопления. Археологические материалы равномерно расположены по всей мощности культуросодержащих горизонтов, по условиям залегания и технико-типологическим показателям хронологическое расчленение артефактов невозможно. Всю полученную коллекцию следует рассматривать как единую индустрию. Образование данных склоновых отложений представляется как довольно длительный постепенный процесс, который происходил параллельно с накоплением археологических материалов. Этот процесс завершился после образования современной поверхности склона террасы.

Общее количество артефактов коллекции – 800 экз., в том числе: колотые гальки и плитки – 19, нуклевидные формы – 75, пластины – 3, пластинчатые отщепы – 7, отщепы – 575, технические сколы – 4, обломки и осколки – 117. Все изделия не окатанные, состояние поверхности (независимо от сырья) очень хорошее.

Нуклевидные формы представлены преимущественно оформленными ядрищами (54) и значительно меньшим количеством нуклевидных обломков (21). Основную часть коллекции со ставляют

плоскостные, параллельного способа расщепления монофронтальные одно- и двухплощадочные ядри-ща (рис. 3, 1 ), часто в начальной стадии эксплуатации, при этом некоторые интенсивно оформленные нуклеусы этой категории могут интерпретироваться как леваллуазские (рис. 2, 1–4 ). Последние имеют прямоугольные очертания, оформленные слабовыпуклые площадки, и предназначались они для снятия удлиненных заготовок. Четыре экземпляра относятся к двухфронтальным двухплощадочным. В незначительном количестве (3) также присутствуют радиальные монофронтальные и двухфронтальные ядрища.

Сколы в основном средних и мелких размеров, доля крупных ~ 10 %. Огранка дорсалов преимущественно субпараллельная или естественная, при этом более половины сколов полностью или частично покрыты галечной коркой. Остаточные ударные площадки, за редким исключением, гладкие и естественные примерно в равных пропорци-

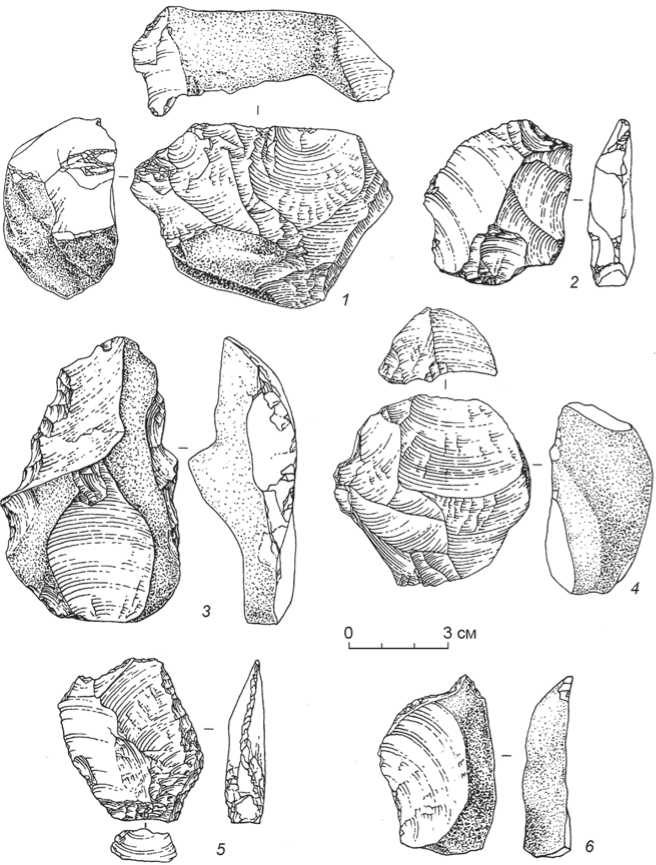

Рис. 3. Артефакты местонахождения Дарвагчай-Залив-1.

1, 4 - нуклеусы; 2, 6 - шиповидные орудия; 3, 5 - скребла.

мелкой крутой однорядной ретушью. Шиповидные изделия средних размеров, шипы короткие, трехгранные, выделены мелкими сколами на узких торцах или углах заготовок. Выемчатые орудия разных размеров, в основном средние, реже крупные, как на отщепах, так и на несколовых основах, выемки неглубокие, чаще протяженные, оформлены мелкими сколами и модифицирующей ретушью. Зубчатые орудия все на сколах, оформлены мелкой модифицирующей ретушью. Комбинированное орудие сочетает на продольном крае скре-бловидное лезвие и ретушированную выемку.

Общий анализ всей информации данного комплекса местонахождения Дарвагчай-За-лив-1 позволяет отне сти его к среднему палеолиту, наиболее вероятно, к начальным этапам. Кроме того, стратиграфическая позиция представленного комплекса, литология вмещающих отложений и характер подстилающей толщи позволяют утверждать, что время его формирования соответствует финалу среднего -началу позднего плейстоцена. Характер первичного расще- ях. Двухгранные и фасетированные вместе составляют ок. 10 %.

Категория орудий насчитывает 66 предметов, ~70 % которых выполнено на сколах, остальные примерно в равных пропорциях на гальках и плоских обломках. Орудийный набор включает: отбойник; скребла (9) (рис. 3, 3 ,5); скребки атипичные (5) (рис. 2, 7); нож; галечные орудия (5); шиповидные (2) (рис. 3, 2, 6), зубчатые (5) (рис. 2, 5), выемчатые (9) и комбинированное (1) (рис. 2, 6) изделия; отщепы (20) и обломки с ретушью (8). Таким образом, в орудийном наборе преобладают скре-бловидные орудия на плоских гальках и скребла на плитках и крупных, массивных сколах, продольные, преимущественно однолезвийные. Атипичные скребки выполнены в основном на мелких сколах и имеют поперечное расположение лезвия, два относятся к боковым, оформлены, как правило, пления в коллекции определяют однофронтальные нуклеусы параллельного способа раскалывания. В небольшом количестве присутствуют леваллуазские ядрища. Сколы представлены, в основном, отщепами разных размеров и пропорций, пластинчатые заготовки единичны. У сколов заметна доля сложно оформленных остаточных ударных площадок (двухгранные и фасети-рованные) - ок. 10 %. Кремень используется редко, сырьевую основу составляют окремненные песчаники и известняки. В орудийном наборе доминируют однолезвийные скребла и выемчатые ретушированные формы. Каких-либо изделий, близких верхнепалеолитической группе, нет, о строконеч-ники также отсутствуют. Есть несколько крупных галечных рубящих и скребловидных орудий. Большое количество нуклевидных форм, а также относительно небольшой процент орудий, позволяет рассматривать данный комплекс как остатки нескольких относительно близких по времени стоянок-мастерских.

В 2021 г. аналогичные артефакты были обнаружены на памятнике Дарвагчай-Залив-4, в средней части слоя 2 (легкий суглинок, лесс).

Небольшая коллекция насчитывает 22 артефакта. В ней представлены следующие категории каменных изделий: нуклеусы (4), отщепы (12), обломки (3) и чешуйки (3). Большая часть нуклеусов (3) представляет плоскостную, параллельную систему расщепления. Ударные площадки гладкие, на фронтах видны негативы снятий крупных удлиненных заготовок. Наиболее выразителен и тщательно оформлен последний нуклеус, демонстрирующий леваллуаз-ский принцип скалывания. Изделие подтреугольной формы, площадка выпуклая, оформлена сколами и ретушью. Продукты первичного расщепления включают: сколы (12) – преимущественно удлиненные, крупного и среднего размера, с гладкими площадками и ярко выраженными ударными бугорками; обломки (3 экз.) – объемные угловатые куски породы и чешуйки (3). Орудийный набор состоит из чоппера и шиповидного изделия. В первом случае в качестве заготовки использовался плоский обломок подтреугольной формы, узкий продольный край которого оформлен сколами. Другое орудие изготовлено на отщепе, на остром естественном выступе ретушью оформлен крупный шип.

В целом представленный комплекс выглядит достаточно архаично и, вероятнее всего, представляет начальный этап среднего палеолита. Хронологические рамки коллекции (200–180 тыс. л.н. – МИС 7) установлены на основании дат, полученных методом OSL [Курбанов, Рыбалко, Янина, 2021, с. 161– 166]. Представленная небольшая коллекция демонстрируют несомненное технологическое сходство с многочисленной коллекцией среднепалеолитических каменных изделий, обнаруженных раннее на стоянке Дарвагчай-Залив-1. Данное обстоятельство крайне важно, прежде всего, для установления точной хронологической позиции этих среднепалеолитических материалов, которые ранее имели только приблизительные рамки, основывающиеся в основном на геологических данных [Рыбалко, Девятова, 2015, с. 148–152].

В настоящее время на территории Кавказа известно ок. 400 памятников, на которых зафиксированы каменные индустрии среднего палеолита, при этом основная часть этих объектов относится к подъемным комплексам. Наиболее информативные стоянки, локализованные в южной и северозападной частях Кавказа, связаны, как правило, со скальными убежищами. В настоящее время большую часть этих пещерных комплексов исследователи объединяют в кударо-джручульскую груп- пу, включая в нее материалы Кударо I, Кударо III, Цоны, Джручулы, Мыштулагты-Лагат и др. [Любин, 1977]. В целом эти комплексы характеризуются как леваллуазские индустрии с большой долей пластинчатых заготовок и удлиненных остроконечников на пластинах, где также хорошо представлены продольные скребла, встречаются ли-масы, ножи и зубчатые изделия. Специфическим приемом оформления остроконечников является вентральная подработка их оснований или острий плоской ретушью.

Наиболее близки среднепалеолитическим индустриям Приморского Дагестана по индустриальным особенностям, территориальному расположению и, возможно, хронологически, материалы слоя III пещеры Азых [Гусейнов, 2010], но при общем сходстве в первичном расщеплении здесь наблюдаются существенные расхождения в типологии орудийных наборов, хотя стоит отметить значительный процент однолезвийных скребел. Вместе с тем в дагестанских материалах очень мало конвергентных форм, отсутствуют остроконечники, изделия с вентральной подтеской.

Как уже указывалось, на территории СевероВосточного Кавказа до последнего времени комплексы, соответствующие хронологическому интервалу МИС 6–7, были практически неизвестны. Материалы, полученные в ходе работ последних лет в Приморском Дагестане, в определенной степени закрывают имеющийся пробел. В целом эти технокомплексы можно охарактеризовать как не ле-валлуазские и не пластинчатые, с присутствием леваллуазского расщепления и низкими индексами фасетирования. Среди нуклеусов доминируют ядрища параллельного способа скалывания, в разных вариантах, радиальная и леваллуазская техники используются значительно реже. При этом леваллуазское расщепление направлено на производство как удлиненных заготовок, так и отщепов. Основу орудийного набора составляют скребла, зубчато-выемчатые и шиповидные орудия, заметно количество ножей и невыразительных атипичных скребков. Среди скребел очень небольшой процент составляют конвергентные формы. Леваллуазские и мустьерские остроконечники отсутствуют. Галечные орудия (чопперы, скребловидные) встречаются довольно часто.

Исходя из имеющихся данных можно заключить, что в культурно-хронологической шкале среднего палеолита Кавказа нет аналогичных каменных индустрий. Их истоки, по-видимому, стоит искать в более древних местных комплексах, относящихся к финальному раннему палеолиту и датируемых МИС 7: Дарвагчай-Залив-1 (комплекс IV, слой 2) и Дарвагчай-Залив-4 (слой 3), а продолжение – в индустриях раннего среднего палеолита, представленных археологическими материалами этих же стоянок, относящихся к МИС 5. В целом данная индустрия хорошо согласуется с общей шкалой развития древнекаменного века Северо-Восточного Кавказа, демонстрируя внутреннюю культурно-технологическую преемственность и все черты, характерные для начального этапа среднего палеолита.

Работа выполнена в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0008 «Центральная Азия в древности: археологические культуры каменного века в условиях меняющейся природной среды».

Список литературы Начальный средний палеолит Юго-Восточного Дагестана

- Гусейнов М. Древний палеолит Азербайджана. -Баку: ТекНур, 2010. - 247 с.

- Деревянко А.П., Амирханов Х.А., Зенин В.Н., Амойкип А.А., Рыбалко А.Г. Проблемы палеолита Дагестана. - Новосибирск, 2012. - 292 с.

- Курбанов Р.Н., Рыбалко А.Г., Янина Т.А. Хронология и периодизация палеолитических комплексов Северо-Восточного Кавказа (по материалам стоянки Дарвагчай-Залив-4) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2021. - Т. 27. -С. 161-166.

- Любин В.П. Мустьерские культуры Кавказа. - Л.: Наука, 1977. - 223 с.

- Рыбалко А.Г., Девятова А.Ю. Корреляция стратиграфических разрезов памятника Дарвагчай-Залив-1 по геохимическим данным // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. -Т. 21. - С. 148-152.