Национальная нетерпимость "великороссов" в зеркале общественного мнения

Автор: Гришанова Светлана Викторовна

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 11, 2008 года.

Бесплатный доступ

Чуть более полутора десятков лет отделяют нас от момента распада «нерушимого союза» «свободных республик» - мгновение для мирового исторического процесса и исключительно насыщенный период социальных трансформаций для бывших союзных республик. Для недавно «братских народов» образование новых независимых государств оказалось неожиданностью, к которой они не были готовы ни политически, ни экономически, ни психологически.

Короткий адрес: https://sciup.org/170164311

IDR: 170164311

Текст обзорной статьи Национальная нетерпимость "великороссов" в зеркале общественного мнения

1 Опрос населения проводился в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 30 июня – 1 июля 2007 г. взято у 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6% (см.: www. .

- шовинистические настроения, деятельность националистических группировок (4%);

- различия в национальных традициях и религии (3%);

- перераспределение экономических сфер влияния (3%);

- алкоголизм, наркомания, безделье (2%).

Учитывая единство и взаимную обусловленность причинно-следственных связей, следует подчеркнуть, что ответная реакция россиян в основном носит негативную окраску – почти две трети опрошенных (62%) полагают, что следует ограничивать въезд представителей некоторых национальностей в их регионы; большинство опрошенных (52%), в том числе те, кому не приходилось, по их собственному признанию, испытывать неприязнь по отношению к представителям других национальностей, одобрили бы решение о выселении некоторых национальных групп за пределы их региона. Характерен и другой факт: сегодня более трети россиян (39%) уверены, что многонациональность России приносит ей больше вреда, чем пользы.

Можно ли, опираясь на эти данные, говорить о том, что в российском обществе накопился значительный потенциал национальной нетерпимости?

Как следует из данных социологического опроса Левада-Центра, особых поводов для таких утверждений нет:

масштабы этнической неприязни как по отношению к русским, так и русских по отношению к другим национальностям не столь значительны, чтобы считать их собственно социальным массовым явлением. Однако определенную недоброжелательность россиян по отношению к мигрантам все же следует отметить. Так, на вопрос: «Чувствуете ли Вы в настоящее время враждебность к себе со стороны людей других национальностей и к людям других национальностей?» были получены следующие ответы (см. табл. 1).

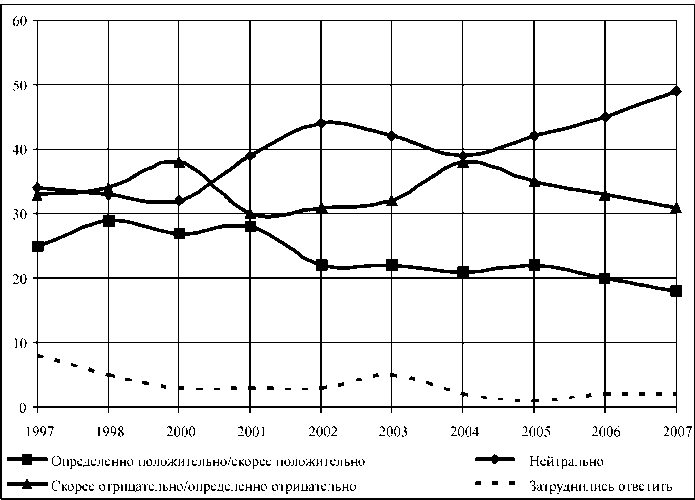

Характерно, что мониторинг общественного мнения за пять лет характеризует его относительную стабильность – колебания по основным показателям (исключая ответ «никогда/практичес-ки никогда») не превышают 3–4%. Эти колебания вполне коррелируют с соображениями о коллективной пользе (оживление торговли, сервиса, улучшение работы городского хозяйства, рост строительства и т.п.) или социальных благах и выражаются в виде терпимости, благожелательности, готовности помочь, о чем заявляют сами русские, говоря о своем национальном характере. Видимо, в связи с этим и сама динамика отношения к иммигрантам с конца 90-х гг. незначительна, о чем свидетельствуют данные ответа на вопрос: «Как Вы относитесь к тому, что на стройках России все чаще можно встретить рабочих из Украины, Беларуси, Молдовы, других стран ближнего зарубежья?» (см. рис. 1).

Основная масса населения равнодушно (нейтрально) относится к людям

Таблица 1

Начиная с 2002 г. можно констатировать стабильное определенно положительное отношение к иммигрантам из стран СНГ. При этом наиболее терпимо к ним относятся предприниматели и представители мелкого и среднего бизнеса. Что касается негативного отношения, то оно наиболее характерно для представителей правоохранительных органов (милиции), рабочих и пенсионеров, в том числе военных пенсионеров. Главным «раздражителем» выступает успешность адаптации иммигрантов: наибольшую озабоченность вызывает тот факт, что они «отнимают рабочие места» у местного населения – работников физического труда, пенсионеров, уволенных в запас военных; что они «развращают и подкупают милицию»; что «их очень много везде», они «наглые» и т.п. Но важнейшая доминанта состоит в том, что иммигранты пользуются тем, что по праву должно принадлежать только местному населению, поэтому на них проецируется неприязнь и внутренняя агрессия.

Наиболее характерным для всех исследований общественного мнения является иррациональностьсужденийвотношении представителей других национальностей, временно или постоянно проживающих на территории России. Несмотря на то, что основная часть иммигрантов занята на тяжелых и низкооплачиваемых работах, на которые не идут местные жители, 67% опрошенных считают, что их город или район не нуждается в приезжих. Отсюда – внутренняя готовность выставить разного рода барьеры и ограничения для иммигрантов.

Таким образом, рассматривая проблемы национальных отношений в современном российском обществе, нельзя не отрицать наличие определенной национальной нетерпимости «великороссов», что, по всей вероятности, нельзя объяснять только «наследием советского периода» или последствиями ошибок и просчетов национальной политики бывшего советского руководства. Объективно национальный вопрос был и остается самым сложным в структуре социальных отношений, и его обострение следует искать не в «негативных качествах» представителей других национальностей, а в сложном комплексе нерешенных социальных проблем современного российского общества.

Рис. 1