Национальная система управления условиями среды обитания - современная парадигма развития России

Автор: Варламов Анатолий Александрович, Приходько Владимир Федорович, Шаповалов Дмитрий Анатольевич

Журнал: Власть @vlast

Рубрика: Политические процессы и практики

Статья в выпуске: 7, 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрена современная парадигма развития России как система управления условиями среды обитания. Введено понятие территориально-социальной организации (ТСО), определены свойства среды как продукта ТСО, представлены общие схемы стратегического развития территориально-социальных организаций и управления ими.

Национальная система управления средой, современная парадигма, территориально-социальная организация (тсо), среда обитания - продукт тсо

Короткий адрес: https://sciup.org/170165435

IDR: 170165435

Текст научной статьи Национальная система управления условиями среды обитания - современная парадигма развития России

Р- азвитие российского государства и общества достигло определенного уровня, позволяющего обеспечить создание системы управления условиями среды обитания граждан Р-оссии, что должно стать, по-нашему мнению, национальной идеей. Это, в сочетании с выполнением других условий, позволит обеспечить ей серьезный экономический прорыв.

Начиная с февраля 2008 г., в нашей стране идет работа над Стратегией социально-экономического развития Р-оссии до 2020 года. Как подчеркнул президент Р-оссийской Федерации Д.А-. Медведев, «…впервые за долгие годы формируются планы развития страны более чем на десятилетие вперед, и это один из решающих факторов успеха…» На форуме «Новая экономическая политика – стратегия развития Р-оссии до 2020» также фокусировалось внимание на основных элементах такой стратегии.

Опыт зарубежных стран показывает, что вложения в систему управления приносят прибыли в 3–5 раз больше, нежели в технику и технологии. Очевидно, что в основе стратегии развития Р-оссии должна быть эффективная и рациональная система управления по формированию среды обитания и жизнедеятельности социума. Под средой обитания мы понимаем совокупность природных (земля, почвы, вода, воздух, полезные ископаемые и минералы, растительный и животный мир) компонентов и энергоинформационных ресурсов, природных, природно-антропогенных и антропогенных объектов, определяющих условия жизнедеятельности человека и являющихся необходимым условием для воспроизводства, продуктивности и развития человека и его социума. Такая среда должна обладать такими свойствами, как комфорт, качество, экологическая, продовольственная и экономическая безопасность, энергоинформационная и обороноспособная устойчивость к внешнему воздействию.

На настоящий момент сформированы территориально-социальные организации (ТСО) как полифункциональные структуры по формированию среды и контролю ее качества – это муниципальные образования, субъекты Р-оссийской Федерации, Р-оссийская Федерация в целом. Такие территориальные организационные структуры, организованные по административно-территориальному признаку, со своим органом управления, объединяют группу людей, проживающих на определенной территории, взаимодействия между которыми приобретают форму целенаправленного процесса создания собственной среды обитания. Получение нового качества среды основано на координации административным аппаратом ТСО интересов индивида, предпринимательских структур и социума в целом.

Поэтому ТСО с точки зрения открытого контура развития управленческих структур можно дифференцировать на ТСО 1-го (или муниципального) уровня, ТСО 2-го уровня (или уровня субъектов Р-оссийской Федерации), ТСО 3-го уровня (или уровня Р-оссийской Федерации) и ТСО 4-го уровня (или уровня мирового сообщества).

Органы управления ТСО также подразделяются по уровням: органы государственной власти Р-Ф, органы государственной власти субъектов Р-Ф и органы местного самоуправления. При этом на муниципальном уровне происходят основные процессы изменения среды на основе базовых технологий средового развития – технологии мониторинга земельно-хозяйственного и техногенного устройства, расселения и архитектурно-пространственной организации территории, градостроительного развития, экологической и продовольственной безопасности и энергоинформационной устойчивости. Инновационные технологии в этих сферах – технологии экономически эффективного и рационального формирования базиса системы управления муниципальным образованием. В этой схеме предприятия и организации, производящие непосредственную продукцию и услуги, формируют собственную среду предприятий и организаций. Семейная ячейка как низовая ячейка общества также формирует свою среду обитания.

Связующим звеном для всех вышеназванных элементов является среда обитания, жизнедеятельности и жизнеобеспечения граждан Р-оссии, определяемая государственной (национальной) политикой. Поэтому главный упор должен быть сделан на национальной системе управления для создания комфортной и безопасной среды обитания и жизнедеятельности россиян, определяющей роль и место каждой ТСО.

Качество среды отражает степень, в которой сама среда и предоставляемые ТСО услуги фактически удовлетворяют нужды населения. Р-азвитие, стагнация и упадок ТСО во многом определяются тем экологически ориентированным и экономически целесообразным качеством среды, которое формирует ТСО внутри и вокруг себя. Е-го суть состоит в гармоничном взаимодействии природных и антропогенных факторов, не разрушающих окружающую природную среду и обеспечивающих комфортное проживание социума. Любое антропогенное воздействие на природную среду со стороны ТСО должно предусматривать меры, обеспечивающие компенсацию и восстановление средового природного баланса.

Управление процессами воспроизводства среды основано на процессно-целевом методе (определенном нормативными документами), который включает процессы планирования, организации и организационного обеспечения, мотивации и контроля изменений качественного состояния средового продукта. Поэтому каждая сфера и направление развития среды должны быть прогнозируемы и скоординированы с общей политикой государства (земельно-хозяйственное устройство, экология, продовольственная, экономическая и экологическая безопасность, социальное развитие или институциональные изменения, экология семьи и воспитания, культура или бизнес и т.д.).

Р-ешение этих проблем определяет систематизированную управленческую, научно-исследовательскую, методическую и технологическую деятельность, позволяющую получить эффективную систему управления по стабильному развитию социума Р-оссии.

При этом формирование системы управления условиями среды обитания немыслимо без рациональной структуризации землепользования в Р-оссийской Федерации, субъектах Р-Ф и муниципальных образованиях, базовой основой которой являются три главных компонента: продовольственная безопасность, экологическая безопасность, а также активное антропогенное воздействие (система расселения). Общая схема стратегии формирования структуры землепользования представлена на рис. 1.

Можно утверждать, что сложность системы управления земельными и дру-

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ В СОБСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ЧАСТНЫХ СУБЪЕКТОВ

ПОТРЕБНОСТИ СОЦИУМА

Земельные массивы активного антропогенного воздействия

(земли населенных пунктов, земли промышленности, транспорта, связи, обороны, космического обеспечения, энергетики и др.)

Земельные массивы, формирующие экологическую безопасность

(земли лесного фонда, земли водного фонда, земли запаса, земли природоохранного, природнозаповедного, историко-культурного назначения и др.)

Земельные массивы обеспечивающие продовольственную безопасность (земли сельскохозяйственного назначения)

Земельнье участки, землепользования другие объекты земельного управлшия

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р-ис. 1 Общая схема стратегии формирования структуры земельного фонда Р-оссийской Федерации гими природными ресурсами базируется на стратегической структуре земельного фонда Р-оссийской Федерации, учитывающей в системе территориального (средового) управления весь спектр организации земельных ресурсов: целевые назначения (категории) и целевые использования земель, формы собственности и виды права, ограничения и обременения в использовании земель, территорий и объектов.

Поэтому в рамках общей системы управления условиями среды обитания на основе целесообразных пропорций базовых компонентов системы управления земельно-хозяйственным устройством территорий можно решать любые задачи, в т.ч. и приоритетные национальные проекты в области науки, образования, здраво- охранения, сельского хозяйства и других сферах развития экономики Р-оссии.

Управление условиями среды обитания подразумевает контроль достижения запланированных результатов посредством сравнения показателей среды до начала преобразований и после реализаций определенных программно-целевых мероприятий. Учитывая это, для определения качества среды как продукта целенаправленного воздействия по уровням ТСО можно использовать популярные сегодня социологические опросы.

Современные инфокоммуникационные технологии – инновационные технологии органов управления территориями Р-оссии, субъектов Р-оссийской Федерации и муниципальных образований, обеспечивающие сбор, обработку и представление информации об объектах земельно-имущественных комплексов (правовые отношения с субъектами права, экологическое состояние среды и состояние социума и т.д.) – по сути являются инструментами, с помощью которых можно сформировать эффективную систему управления процессами реализации запланированного состояния среды. В качестве источников информационных ресурсов выделяются информационно-аналитические системы (ИА-С) и структуры-собственники информационно-аналитических систем. ИА-С хранят документированные сведения об информационных объектах в базах данных кадастров, реестров и регистров. Структуры-собственники ИА-С обеспечивают информационное обслуживание потребителей.

Совокупность информационных ресурсов ИА-С ТСО формирует информационные ресурсы территориальной информационной системы ТСО (ТИС ТСО) или системы территориального кадастра ТСО любого уровня.

Ведущими составляющими, характеризующими качество среды любой территориальной организации, являются: прожиточный уровень, стоимость недвижимого имущества (земельные участки и объекты недвижимости), качество жизни населения, уровень безработицы, уровень преступности, состояние бюджета, структура компонентов природной среды и др., на основе которых осуществляется воспроизводство среды. Вследствие этого все ресурсы территории могут выступать в качестве информационных объектов управления на конкретный момент времени.

Совокупные сведения об информационных объектах управления, их состоянии и поведении могут быть объединены в территориальном кадастре. Под территориальным кадастром понимается документированный свод сведений о среде обитания и жизнедеятельности людей и перспектив изменений ее взаимозависимых элементов. Общая целевая схема системы управления ТСО на основе территориального кадастра представлена на рис. 2.

Воспроизводство средового продукта в виде комфортной и качественной, экологически безопасной и устойчивой среды обитания и жизнеобеспечения людей основано на использовании капитала ТСО, направляемого на преобразование среды.

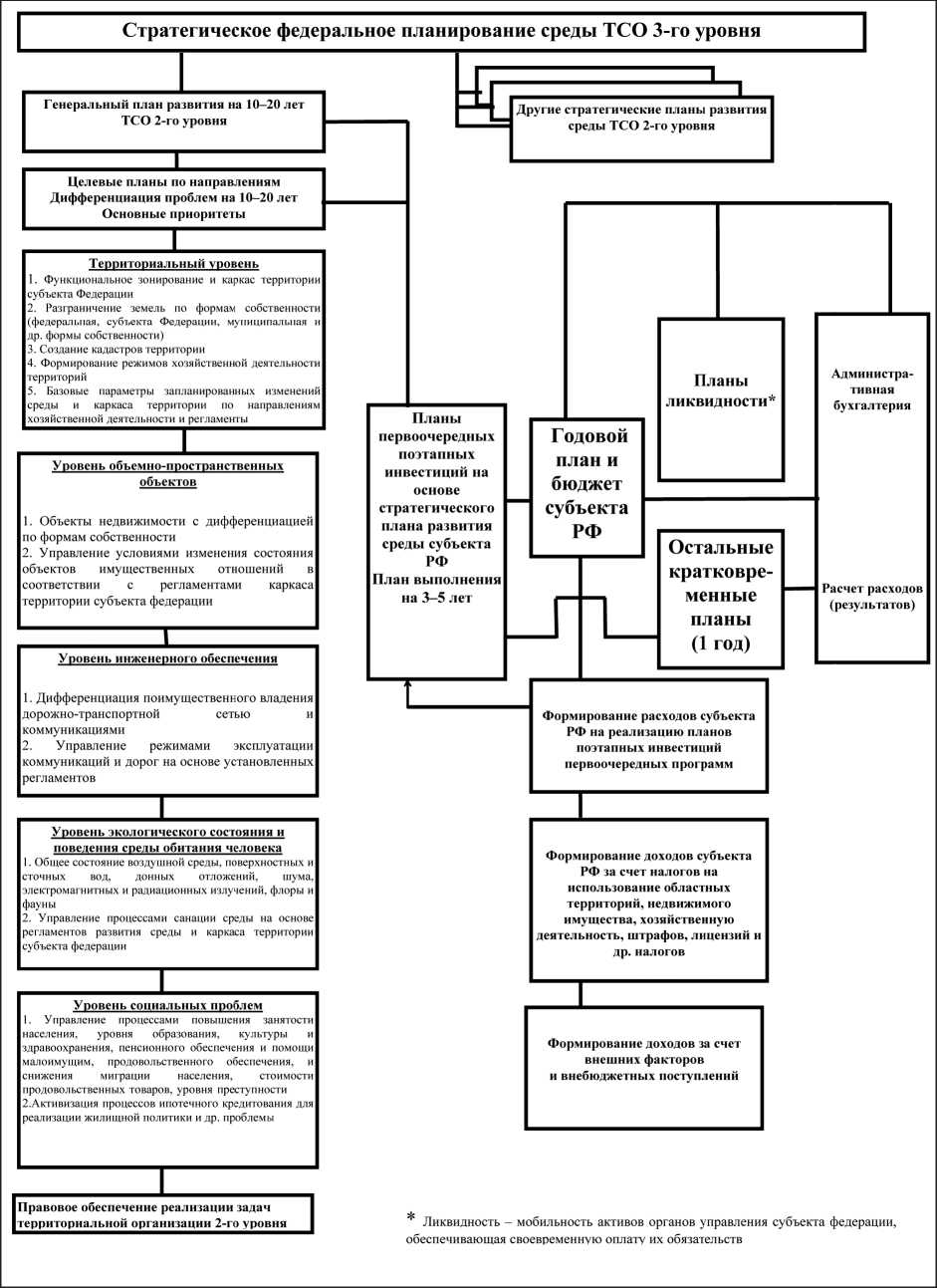

Этот капитал – средовые и энергоинформационные ресурсы ТСО различных уровней, соответствующие бюджеты муниципальных образований городского и сельского типов, муниципальных районов, субъектов Р-Ф, Р-оссийской Федерации и внебюджетные поступления. Общая инвестиционная схема трансформации качества среды за счет изменения средовой деятельности (например, для территориальной организации 2-го уровня, которая может служить базовой схемой) представлена на рис. 3.

Планирование среды является начальным этапом управления. Это процесс, включающий систему предусмотренных технологий для достижения запланированных результатов в развитии ТСО различных уровней, должен включать стратегическое, среднесрочное и текущее планирование.

Стратегическое федеральное планирование ТСО 3-го уровня (на 10–20 лет) определяет основные направления формирования устойчивого федерального средового каркаса. В процессе этого вида планирования формируется программа развития среды обитания и жизнеобеспечения людей и безопасности функционирования экономики на основе федеративного устройства Р-оссии. Здесь уточняется роль каждого субъекта Р-оссийской Федерации и его место в системе производства федерального средового товара. В процессе среднесрочного планирования на 3–5 лет определяются поэтапные приоритеты достижения запланированных взаимозависимых средовых изменений. Текущее планирование осуществляется на основе годовых оперативных планов по реализации первоочередных проблем, осуществляемых за счет финансовых средств федерального годового бюджета.

Стратегическое планирование среды субъекта Р-оссийской Федерации (ТСО 2-го уровня) определяет основные направления формирования устойчивого средового каркаса на региональном уровне, уточняет роль каждого муниципального образования и его место в системе производства средового товара субъекта Р-Ф. Планирование охватывает всю систему управления изменений среды от федерального до муниципального уровней и базируется на системе территориального кадастра, мониторинга и прогнозирования среды. Особенность

УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА ТСО

СУБЪЕКТЫ

ОБЪЕКТЫ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТСО

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЕРТНЫМИ СИСТЕМАМИ

СИСТЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КАДАСТРА И МОНИТОРИНГА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ банк данных (банк знаний)

Система создания, хранения, обработки информации и генерирования выходной продукции Алфавитно-цифровая, видео-, аудиоинформация, различные виды картографической, аэро- и космофотографической информации

|

Территориальный уровень (характеристики территорий и местоположения земельноимущественных объектов) |

Уровень объемнопространственных объектов (характеристики земельноимущественных объектов) |

Уровень инженерных коммуникаций (характеристики коммуникаций) |

Уровень экологического СОСТОЯНИЯ и поведения среды (характеристики зон загрязнений) |

Уровень социальных и экономических проблем процессов и явлений (характеристики социальных объектов) |

||||

|

Кадастр недвижимости Лесной кадастр Водный реестр Кадастр особо охраняемых природных территорий Территориальное регламентное зонирование (административнотерриториальное деление, агломерационное и функциональное зонирование, зоны особого режима пользования территорий - ЗОРИТ) Кадастр полезных ископаемых Кадастр флоры и фауны Другие кадастры территориальных ресурсов |

Технический реестр объектов недвижимости как имущественной составляющей (здания строения, сооружения) Кадастр режимообразующих объектов, требующих специализированного учета в целях экологической и средовой безопасности в связи с технологией их эксплуатации Кадастр объектов историко-культурного наследия |

Кадастр коммуникаций Транспорт и транспортные сооружения Водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Теплоснабжение Электроснабжение Связь и слабые токи Телекоммуникации Санитарная очистка территорий |

Кадастр состояния и поведения окружающей среды Территориальное зонирование загрязнений воздушного бассейна, поверхностных и подземных вод, почв и донных отложений шумами, радиомагнитными и радиационными излучениями и т.д. |

|||||

|

Социальный кадастр Регистр населения экономическое и психологическое состояние Реестр предприятий организаций и учреждений, их экономическое состояние и |

Современное и перспективное энергоинформационное обеспечение ТСО

УПРАВЛЯЕМЫЕ СИСТЕМЫ ТСО

|

Субъекты |

Объекты |

|

управления |

управления |

Налоги, акцизы, лицензии, штрафы и пр.

Бюджетные поступления территориальной организации

Государственные (федеральные и субъектов РФ)

Муниципальные

Инвестиции в среду обитания

Целевые программы федерального и регионального уровней и поддержка системы управления соответствующего 3-го и 2-го уровней

Целевые программы муниципального уровня и поддержка системы управления 1 -го уровня

Р-ис. 2 Общая целевая схема системы управления ТСО на основе территориального кадастра

Р-ис. 3 Общая схема планирования развития среды обитания ТСО 2-го уровня территориального кадастра заключается в том, что он объединяет объекты управления по территориальному признаку, с одной стороны, и в то же время интегрирует на территории государственные интересы на основе государственных кадастров, ведущихся по ведомственному признаку.

Сложившаяся практика в сфере кадастрового производства была предопределена ведомственными подходами. Поэтому ведомства, исходя из необходимости оперирования определенными объектами управления, стали анализировать одни и те же объекты, исходя из ведомственной необходимости и решения отдельных государственных задач. Как следствие – многократное ведомственное дублирование одних и тех же базовых сведений по объектам управления, разноплановая их организация, отсутствие четкого разграничения ответственности за достоверность тех или иных характеристик объектов управления, отсутствие комплексной государственной политики развития системы управления (включая автоматизированные технологии) территориями и ее информационного обеспечения. В системе управления административными территориями и условиями среды обитания это, как правило, приводит к неоправдан- но крупным финансовым затратам ТСО различных уровней.

Поэтому главной целевой функцией территориального кадастра как системы информационного обеспечения органов управления ТСО является интеграция и увязка на территориальном уровне ведомственных кадастров. Этим достигается переход территориального кадастра в новое качество как конечного результата свода кадастров, реестров и регистров, участвующих в формировании взаимозависимых бюджетов ТСО различных уровней.

Как уже было сказано выше, совокупное качество среды складывается из совокупного состояния информационных объектов управления. Поэтому, зная информационные объекты системы управления, описав их современное состояние, можно начать процесс управления этими объектами на территориальном и ведомственном уровнях, выстраивая процесс планирования, организации, кадрового обеспечения, мотивации и контроля изменения состояния объектов, т.е. управления изменениями качества среды обитания и жизнеобеспечения людей.

Таковы общие подходы к созданию системы управления условиями среды обитания и идеи реализации новой парадигмы.