Национально-культурные особенности фразеологических единиц с компонентом ворона (на материале четырех языков)

Автор: Багана Жером, Яковлева Елена Сергеевна, Глебова Яна Андреевна

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics

Рубрика: Материалы и сообщения

Статья в выпуске: 6 т.21, 2022 года.

Бесплатный доступ

Исследование посвящено выявлению национально-культурной специфики китайских, английских, русских и французских фразеологических единиц, содержащих лексемы wū / crow / ворона / corneille. В русле антропоцентрической парадигмы в результате комплексного анализа таких фразеологизмов в разных языках выделены значимые признаки вороны, послужившие базой для метафоризации во фразеологических единицах. Охарактеризованы универсальные метафоры, в основу которых положены фенотипические или поведенческие характеристики птицы (черный цвет, полет по прямой, полеты стаей и неприятное хриплое карканье); наиболее продуктивна в русском и английском языках метафора «ворона - неприятный крик», в китайском - «вороны - стая». Описаны национально обусловленные метафоры и их источники. Показано, что в китайском и английском языках такие метафоры представлены в большем количестве, чем универсальные, а во французском языке только на их базе возникли фразеологические единицы, содержащие компонент corneille. Раскрыт коннотативный потенциал фразеологизмов с орнитонимами, обозначающими ворону, и установлена асимметрия реализации оценочности: во французском языке фразеологические единицы выражают только негативную коннотацию; в русском языке большинство фразеологизмов имеют негативную коннотацию, незначительная часть - нейтральную; в китайском и английском языках отмечены фразеологические единицы с различной оценочностью, при этом преобладают фразеологизмы с негативной коннотацией, нейтральная и положительная коннотации эксплицируются значительно меньшим количеством идиом. Вклад авторов: Ж. Багана разработана концепция исследования, установлены национально-культурные особенности фразеологических единиц и определены положенные в их основу метафоры; Е.С. Яковлевой проведен сбор и анализ фразеологических единиц китайского и русского языков; Я.А. Глебовой проведен сбор и анализ фразеологических единиц французского и английского языков.

Фразеологическая единица, национально-культурная специфика, орнитоним, код культуры, коннотация, семантика, метафора

Короткий адрес: https://sciup.org/149141651

IDR: 149141651 | УДК: 81’367 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2022.6.12

Текст научной статьи Национально-культурные особенности фразеологических единиц с компонентом ворона (на материале четырех языков)

DOI:

Благодаря наблюдению за птицами, осмыслению и переносу некоторых их фенотипических и поведенческих особенностей на человека через метафоры фразеологических единиц (далее – ФЕ), сформировался пласт ФЕ с компонентом-орнитонимом, отражающих важнейшие аспекты национальной культуры: особенности быта, исторические события и т. д. В современной фразеологии вопрос выявления национально-культурной специфики ФЕ рассматривается с акцентом на лингвокультурологические знания. Как отмечает И.В. Зыкова, «становление лингвокультурологического направления было обусловлено обращением к проблеме взаимоотношения культуры и фразеологии, рассматриваемой в рамках целого ряда более частных вопросов, среди которых вопрос о способах проявления культурно-национальной специфики» [Зыкова, 2015, с. 182]. В лингвистике большое внимание уделяется фактору языкового и культурного сотрудничества и развитию процесса межстранового взаимодействия [Baghana et al., 2020, p. 191].

Птицы семейства, именуемого на латинском языке Corvidae (черная и серая ворóны), «широко распространены на территории всего мира», включая Россию, Китай, Великобританию и Францию, поэтому представления об этих животных попадают в фокус образования фразеологических единиц в китайском, английском, русском и французском языках [Krol, Hernik, 2020, p. 3]. Однако эти ФЕ мало изучены в лингвокультурологии в сопоставительном аспекте.

Благодаря накоплению корпусов текстов на разных языках, развитию компьютерной лингвистики становится возможен поиск национально-культурной специфики фразеологических единиц на основе сопоставления большого количества языковых фактов.

Настоящее исследование посвящено ФЕ с компонентами-оринитонимами 4 / crow / во- рона / corneille: выявлению метафорической базы ФЕ, включающей как универсальные, тождественные метафоры, которые основаны на переосмыслении особенностей внешнего вида и поведения ворон, так и уникальные метафоры, обусловленные культурой того или иного народа.

Материал и методы

Материалом для изучения послужили фразеологические единицы с орнитонимами 4 / crow / ворона / corneille . Под термином «орнитоним» нами понимается существительное, обозначающее видовое наименование птицы, имеющее, помимо основного, переносное значение, реализующееся в контексте. В китайском языке для исследования отбирались те ФЕ, которые, согласно классификации Ма Гофаня, относятся к разряду чэнъюй [Ma, 1978]. Чэнъюй – «устойчивое фразеологическое словосочетание (чаще четырехсловное), построенное по нормам древнекитайского языка, семантически монолитное, с обобщенно переносным значением, носящее экспрессивный характер, функционально являющееся членом предложения» [Войцехович, 2007, с. 18]. Чэнъюй формируют важную группу ФЕ китайского языка [Mo, 2000, p. 4]. Чэнъюй – это артефакты китайской культуры, метафорически описывающие окружающую действительность, и их значение в целом невыводимо из значений отдельных лексических компонентов, что характерно для фразеологических сращений (по классификации В.В. Виноградова [1977, с. 150]).

Фразеологическая единица представляет реальность посредством метафоры, в которой абстрактное понятие представлено через конкретное. Отношения предмета речи и просто предмета в языке отражают процесс познания; предмет речи обнаруживает соотнесенность с просто предметом в зависимости от системы классификации, которую ему предоставил используемый язык (подробно см.: [Багана, 2016, с. 51]). Во ФЕ может отражаться и оцениваться «как ситуация в целом, так и компонент референтной ситуации (человек, его поведение)» [Абакумова, 2021, с. 10]. Как утверждают Дж. Лакофф и М. Джонсон, «метафоры по сути своей являются феноме- нами, обеспечивающими понимание» [Лакофф, Джонсон, 2004, с. 208]. Процесс метафориза-ции задействован при создании фразеологической единицы. Например, орнитоним переосмысливается, появляются метафоры, которые обусловлены как фенотипом птицы, ее поведенческими характеристиками, так и культурными традициями того или иного народа. При характеристике ФЕ нами учитываются коннотативные компоненты ее значения. Как отмечает В.Н. Телия, культурная коннотация представляет собой «интерпретацию денотативного или образно мотивированного квази-денотативного аспектов значения фразеологизма в категориях культуры» [Телия, 1996, с. 214].

В связи с этим возникают сложности при описании культурной семантики, поскольку ФЕ «в процессе общения понимается, “считывается” одновременно двумя разными способами – кодом языка и кодом культуры» [Ковшова, 2016, с. 97]. Дж. Лакофф отмечает, что «наиболее фундаментальные культурные ценности согласуются с метафорической структурой основных концептов этой культуры» [Лакофф, Джонсон, 2004, с. 49]. Приведем пример. В русском, французском и английском языках нет такого большого количества фразеологических единиц, содержащих зоонимы тигр / tigre / tiger , как в китайском языке. В дикой природе тигры не встречаются в Британии, Франции и европейской части России, благополучие народов, населяющих эти территории, не зависело от близости хищника, следовательно, эти зоонимы не входят в число концептуальных культурных ценностей и метафор. «Выявление уникальности плана выражения фразеологизмов есть прямой путь к очерчиванию их национально-культурной специфики» [Василенко, 2021, с. 25].

Анализируя языковой материал из разных языков, мы учитываем также, что некоторые ФЕ по своей структуре являются сравнениями, например англ. as the crow flies (обр. ‘по прямой, кратчайшее расстояние’), кит. 9тЙ5Х (wū hé zhī zhòng) (букв. ‘люди слетелись как вороны’, обр. ‘сброд’), однако в основе этих фразеологических единиц лежит метафора. Она выступает не только в качестве «очеловечивания» явлений природы и животных, но и придания абстрактным явлениям качеств и свойств конкретных предме- тов [Алефиренко, Семененко, 2009, с. 252]. Сигнификативное значение исследуемых ФЕ обусловлено особенностями поведения вороны, но фокус метафоризации разный: поведение одной особи и стаи. М.Л. Ковшова отмечает, что связь сигнификата и денотата выбирается произвольно, поскольку «могли быть выбраны, и выбраны, иные ориентиры из наблюдаемого и познанного в деятельности мира» [Ковшова, 2016, c. 91–92].

Материал для исследования (всего 62 ФЕ) отобран с применением методов сплошной выборки и фразеологической идентификации из фразеологических словарей китайского, английского, русского и французского языков (см. список словарей). Источником примеров послужили национальные корпуса китайского, английского, русского и французского языков, а также примеры, взятые из текстов художественной литературы и средств массовой информации. В работе не рассматриваются фразеологические единицы с орнитонимом вóрон , так как данная лексема соотносится с другой птицей, которая отличается от вороны как внешним видом, так и сложившимся в культуре образом, что влияет на коннотацию и национально-культурную специфику ФЕ.

Исследование проводилось с помощью комплекса методов. Описательный метод использован для установления взаимосвязей компонентов фразеологической единицы и ком-понентов-орнитонимов, а также для характеристики примеров типичного употребления фразеологических единиц с исследуемым компонентом. С помощью метода тематической классификации и систематизации собранные фразеологические единицы были распределены по группам в соответствии с предложенной авторской классификацией метафорических признаков и классификацией ФЕ по их коннотативным значениям. Метод компонентного анализа был использован для определения метафорических признаков, релевантных для экспликации смыслового содержания фразеологических единиц с исследуемым компонентом в каждом из рассматриваемых языков. Квантитативный метод применен для обобщения полученных данных посредством определения частотности выделенных метафор и коннотативных признаков. Дистрибутивный метод использован для определения валент- ности лексем. Применение указанных методов в совокупности нацелено на комплексное описание исследуемых фразеологических единиц с компонентами-орнитонимами 4 / crow / ворона / corneille с учетом их коннотаций и национально-культурной специфики.

Результаты и обсуждение

Для описания национально-культурной специфики фразеологических единиц с компонентами 4 / crow / ворона / corneille необходимо прежде всего охарактеризовать дефиниции этих лексем, представленные в толковых словарях, что позволит определить релевантные признаки, послужившие базой для метафоризации во фразеологических единицах.

Приведем значение орнитонима 4 (ворона), предложенное в толковом словаре китайского языка: “OTiW : ЗД, $Ж ^Ж^М^ 4Ж&, Мо М #±о» м^^мшр^, же= &<^>1^, тмта, я«^= (W6. – Птица семейства врановых. Все или большая часть перьев черные, отсюда и название. Вьют гнезда на деревьях. Они часто летают стаями и каркают, их голоса хриплые. Всеядные, употребляют в пищу злаки, насекомых и т. д. Приносят больше пользы, чем вреда, относятся к полезным птицам (здесь и далее перевод с китайского выполнен Е.С. Яковлевой). В современном китайском языке для наименования вороны используют двусложное слово с^ ( wūyā ), в то же время 6 может переводиться как «темный, черный», например SQ – вороная лошадь, ЭД – темные (черные) тучи. В толковании дано описание внешнего вида птицы, указано ее место в биологической классификации, однако нет сведений о повадках или конкретном месте обитания.

В английском языке для наименования вороны используется лексема сrow – «a large bird, completely or mostly black, with a rough unpleasant call» (OALD) – большая птица, полностью или большей частью черная, с неприятным резким голосом (здесь и далее перевод с английского выполнен Я.А. Глебовой). В толковании описан внешний облик птицы, ее голос, но нет сведений о повадках или месте ее обитания.

Сопоставим приведенные дефиниции со словарным толкованием русского слова ворона : «птица с черным или серовато-черным оперением, родственная ворону, но живущая обычно около жилища человека» (БТС). В данном определении указывается на внешний вид птицы, но не отмечаются особенности поведения птицы, однако подчеркивается место ее обитания – рядом с человеком.

Во французском языке для наименования вороны используется существительное corneille (f), произошедшее от латинского cornic й la (молодая ворона). В словаре «Larousse» приведено следующее значение этого слова: corneille (f): «passereau voisin du corbeau, mais plus petit et plus commun, omnivore et sédentaire» (Larousse) – птица, похожая на ворона, но более мелкая и распространенная, всеядная и малоподвижная (здесь и далее перевод с французского выполнен Ж. Багана). Различают черную ворону ( corneille noire , f) и серую ворону ( corneille mantelée , f), которая не обитает постоянно на территории Франции. В словаре французского языка «Dictionnaire de la langue française» также подчеркивается сходство вороны и ворона: «Oiseau passereau de couleur noire (ou partiellement noire), de la famille des corvidés, voisin du corbeau mais de plus petite taille» (Dictionnaire de la langue française). – Птица, черная или частично черная, семейства врановых, похожая на ворона, но меньшего размера.

Лексема corneille (f) входит в состав словосочетания corneille emmantelée (f) («галка»), использующегося для обозначения представителей семейства врановых, у которых одна часть тела черная, а другая – сероватая.

Наименования сorneille chauve (f), сorneille d’église (f), corneille des clochers (f), choucas des tours (m), corbeau choucas (m) являются синонимичными и переводятся как «галка»:

-

(1) Qu’il soit appelé choucas des tours , corbeau choucas ou corneille des clochers , il s’agit du même oiseau, dont le nom scientifique est Corvus monedula. Comme son cousin le corbeau freux ou sa cousine la corneille noire, cet oiseau appartient à la famille des Corvidés (Carré) . – Как бы ни называли галку, это одна и та же птица, научное название которой Corvus monedula. Как и ее двоюродный брат ворон

или ее кузина ворона, эта птица принадлежит к семейству врановых.

Итак, наиболее полное описание вороны представлено в словаре китайского языка, а релевантной универсальной чертой является черный цвет, упоминаемый во всех словарях. Кроме того, в толковых словарях китайского и английского языков упоминается хриплый резкий крик, эту отличительную характеристику вороны тоже можно считать универсальной.

Рассмотрим выделенные черты в аспекте формирования универсальных тождественных метафор в исследуемых языках.

Черный цвет как одна из основных отличительных черт вороны является продуктивной для метафоризации ФЕ. Условно метафору можно обозначить как «ворона – черная». Приведем пример из китайского языка: ( tiān xià wū yā yī bān hēi ) (БКРС) – букв. ‘в небе все вороны одинаково черные’, обр. ‘все плохие люди одинаково плохие, одним миром мазаные’. Источником происхождения чэнъюй является знаменитый китайский классический роман Цао Сюэциня «Сон в красном тереме». Чэнъюй характеризуется отрицательной коннотацией. Приведем пример из современной прозы:

Т^КЮ, ^#ЛТййЗШ;Ш-ШШ, (РКПП, ,

2007). – Не все люди плохие, одним миром мазаные, тем не менее, вылавливая преступников или же ловя одних в угоду другим, Лао Син сомневался в ценности своей работы.

Метафора ФЕ фокусируется на том, что важно для носителей языка: в основе китайского чэнъюй лежит уподобление тождественных явлений разных сфер жизни.

Черный цвет вороны в китайской и русской лингвокультурах противопоставляется белому. Например, в китайском языке чэнъюй (букв. ‘ворона побелела, а у ло шади выросли рога’) образно описывает неосуществимое, нереальное дело, (ср. в русском языке: когда рак на горе свистнет). Вариант ФЕ – Источником

ФЕ является древнекитайская историческая хроника времен династии Сун, в которой рас- сказывается об освобождении заложника. Повелитель использовал чэнъюй^ЙВ#е, чтобы ответить на вопрос об условии, при котором человек будет отпущен на свободу. Волшебным образом это условие исполнилось и заложник вернулся домой ( №W).

В русском языке белая ворона – человек, чем-то выделяющийся, другой, причем в негативном смысле. Приведем примеры употребления ФЕ в контексте:

-

(3) Я был и есть в театре белая ворона . Может быть, поэтому так единогласно и проголосовали за меня (НКРЯ, РГ, 2005);

-

(4) В высших кругах, в элите Сперанский – белая ворона , исключение из правил (НКРЯ, Сперанский, 2012).

Коннотация ФЕ негативная.

Отметим, что приведенные ФЕ различаются и в сигнификативном, и в денотативном значениях. Белый цвет для вороны несет неприятности, она слишком заметна и выделяется из стаи. Несмотря на сходство в метафорической интерпретации цвета («ворона – не белая, а черная»), китайская ФЕ обозначает то, чего не может произойти, что является нереальным. Русская ФЕ дает негативную характеристику человеку.

Во французском и английском языках метафора цвета во фразеологизмах с исследуемыми орнитонимами не обнаружена.

Отличительным признаком ворон, согласно словарным толкованиям, был отмечен хриплый резкий крик. Этот признак может быть выражен метафорой «ворона – неприятный крик». Следует отметить, что в китайском языке метафора строится на отсутствии крика. В китайской культуре она нашла отражение в чэнъюй мж®# ( yā mò què jìng ) (Готлиб, Хуаин, 2019, с. 486) – букв. ‘молчат вороны и воробьи утихли’, обр. ‘в полном молчании, в абсолютной тишине’. Источником происхождения чэнъюй является вышеупомянутый роман «Сон в красном тереме» Цао Сюэциня:

-

(5) ®@^ат^ш^$№; йж^ю... №Д). – Я добрался до места, где были предки, стояла мертвая тишина...

В основе китайской фразеологической единицы лежит уподобление явлений из разных сфер жизни. В английском языке сопос- тавление проводится по внешнему признаку: (as) hoarse as a crow (Ayto, 2020) – букв. ‘хриплый, как ворона’, обр. ‘очень хриплый голос’. Коннотация ФЕ негативная. Приведем пример:

-

(6) Since I’m hoarse as a crow today, I’m not going to speak for much longer (FD). – Поскольку я ужасно хриплю сегодня, больше не буду говорить.

В китайской и английской лингвокульту-рах релевантным является неприятный звук, издаваемый воронами.

В русской ФЕ с воронами по-вороньи и каркать (Даль) воронье карканье маркирует принадлежность к определенному виду птиц (ср.: с волками жить, по-волчьи выть ). ФЕ связана с представлениями о том, что приходится приспосабливаться к условиям определенного сообщества. Отметим, что ФЕ является малоупотребительной.

Следующая метафора может быть условно названа «вороны – стая». Как известно, вороны летают стаей, в ней объединяется от 15 особей, птицы в стае часто кружат в небе и каркают, ведут себя достаточно шумно.

В китайском языке находим чэнъюй, который может быть отнесен к группе ФЕ с метафорой «вороны – стая»: -й/ИТ^Х ( wū hé zhī zhòng ) (®, 2004) – букв. ‘как вороны, собрались люди’, обр. ‘неорганизованная толпа, сборище, сброд’ (БКРС). Происхождение чэнъюй связывают с именем китайского политического деятеля Гуань Чжуна, который жил в VII в. до н. э. Словарь «Синьхуа» приводит пример речи политика:

Приведем пример из современной прозы:

-

(8) $ tte Й Ж ;S W pt № Ю ^ rT z A.... (РКПП, ЙЖ&Ж^Я, 2006). – Местные дворняги – безмозглый сброд.

Коннотация ФЕ негативная.

Метафора «вороны – стая» также представлена ФЕ русского языка, имеющей негативную коннотацию:

-

(9) Была б падаль, а воронье налетать (будет) (Даль).

ФЕ обусловлена не только рассматриваемой метафорой (воронье = стая ворон), но и тем фактом, что вороны являются падальщиками.

В трех языках (китайском, английском и русском) выделена метафора «ворона – полет», не актуализированная в словарных толкованиях. Метафора «полета» основана на представлении о том, что вороны всегда летят по прямой, на базе этой метафоры были образованы некоторые ФЕ английского языка. Так, ФЕ as the crow flies (букв. ‘как летит ворона’, обр. ‘кратчайшее расстояние по прямой’) используется для описания наиболее короткого расстояния между двумя точками, по прямой. Например:

-

(10) Geolise lets you measure distance by time rather than as the crow flies (Gardian). – Geolise позволяет вам измерять расстояние по времени, а не по прямой (как летит ворона).

Коннотация ФЕ нейтральная:

-

(11) One explanation involves the great circle-the shortest as-the-crow-flies distance between two points (Gardian). – Одно из объяснений связано с большой окружностью – кратчайшим расстоянием между двумя точками.

В русском языке не подчеркивается особенность полета по прямой, как в английском, однако есть ФЕ, метафора которых также фокусируется на полете: Куда ворона летит, туда и глядит. Ворона за море летала, да вороной и вернулась (Даль).

В процессе анализа собранной картотеки фразеологических единиц были выделены национально-специфические метафоры, которые не связаны с фенотипическими или поведенческими характеристиками, зафиксированными в дефинициях орнитонимов 4 / crow / ворона / corneille , предложенных в толковых словарях исследуемых языков.

В китайской лигвокультуре известны чэнъюй, описывающие сложность обучения каллиграфии, необходимость длительного обучения письму, внимательного отношения к переписываемым текстам. В чэнъюй п^^ц (wū yān chéng md) (l$iS*S) – букв. ‘из-за описки ворона стала лошадью’, обр. ‘описки по сходству иероглифов; неграмотно писать’ – иероглифы лошадь (Bj) и ворона (Ц) похожи, человеку малограмотному или невнимательному легко ошибиться. Образ ФЕ оценивается с точки зрения китайской культуры и практического опыта, однако, по данным корпуса китайского языка (ШМЙ..., 2016), этот чэнъюй не является широко распространенным.

В английском языке ФЕ to eat crow (букв. ‘съесть ворону’, обр. ‘признать ошибку’) имеет несколько версий происхождения. По одной из них, в начале XIX в. американский солдат по ошибке застрелил ворону, когда отправился за едой, его поймал британский солдат и заставил его съесть вороньего мяса. Однако американцу удалось освободиться, и уже британец отведал кусочек вороны. По другой версии, источником ФЕ является книга Р. Киплинга «The Strange Ride of Morrowbie Jukes», изданная в 1885 году. Главный герой, чтобы выжить, вынужден есть воронье мясо, то есть делать то, что он раньше бы ни за что не сделал. Следует отметить, что воронье мясо, согласно Библии, входит в список запрещенных к употреблению продуктов (Книга Левит 11:13-19). Коннотация ФЕ отрицательная. Приведем пример:

-

(12) I’m willing to eat crow over my earlier pronouncement that McCain’s campaign was a “train wreck”... (Gardian, 2007). – Я готов признать свою ошибку в предыдущем заявлении о том, что кампания Маккейна была «крушением поезда» ...

В русской культуре образ вороны связан с негативными оценочными характеристиками. В словаре В.И. Даля находим следующие значения слова ворона и примеры его употребления: «нерасторопный, вялый человек, разиня, рохля, зевака. Пуганая ворона и куста боится. Сердце соколье, а смелость (смель-ство) воронье. Эта ворона нам не оборона» (Даль). Рассматриваемые ФЕ репрезентируют метафору «ворона – слабая птица» и имеют негативную коннотацию:

-

(13) Все эти предосторожности – ваша, как вы говорите, «специфика»!.. Пуганая ворона куста боится! Вы этим живете и этим кормитесь! (НКРЯ, Богомолов, 1973).

Проведенные наблюдения позволяют говорить о национально обусловленном выборе фокуса метафоризации внутри исследуемых фразеологических единиц: представления о сложности иероглифической письменности в китайской культуре, религиозный запрет на некоторые виды мяса в английской культуре, представления о том, что ворона – слабая птица, в русской культуре.

Во французском языке во внутренней форме ФЕ не было выявлено метафор, обусловленных интерпретацией фенотипических или же поведенческих особенностей вороны. Однако во французском и русском языках есть ФЕ, появившиеся благодаря общему литературному наследию, а именно басне Эзопа.

Фразеологические единицы c’est la corneille d’Ésope (букв. ‘Эзопова ворона’) или c’est la corneille de la fable (букв. ‘ворона из басни’) являются синонимами. Они представляют собой аллюзию на сюжет басни Эзопа о вороне, которая нарядилась в павлиньи перья. Этот сюжет стал основой для басни И.А. Крылова «Ворона» (1825). Значение французских устойчивых словосочетаний эквивалентно русской ФЕ ворона в павлиньих перьях , называющей «человека, который пытается играть чужую роль, каким-либо образом приукрасить себя и тем самым только подчеркивает свои недостатки, делаясь смешным в глазах окружающих» (Серов, c. 103).

Коннотация ФЕ во французском и русском языках негативная. Приведем примеры:

-

(14) Выяснилось, что всякий человек, пытающийся привлечь к себе внимание, есть человек самовлюбленный и нехороший, способный на что угодно и воображающий о себе невесть что, в то время как на самом деле он просто-напросто пустышка. Ворона в павлиньих перьях. Или что-то в этом роде (НКРЯ, Петросян, 2009);

-

(15) La corneille d’Ésope , ou la corneille de la fable , se dit d’une personne se parant avec ce qui ne lui appartient pas (Littré). – Ворона в павлиньих перьях – так говорят о человеке, который украшает себя тем, что ему не принадлежит.

Наиболее распространенной ФЕ с лексемой сorneille во французском языке является bayer aux corneilles (букв. ‘глупо смотреть вверх на ворон с открытым ртом’). В XVI в. существительное corneille (ворона) обладало расширенным значением и применялось для описания незначительных, неважных предметов или событий. Глагол bayer, используе- мый в данном фразеологизме, буквально переводится как «удивляться, терять дар речи». Таким образом, устойчивое словосочетание bayer aux corneilles дословно можно толковать следующим образом: «стоять с открытым ртом, глядя вверх, созерцая или желая ничего не значащих вещей». На русский язык ФЕ переводится как «глазеть по сторонам» или «ворон считать»:

-

(16) Allons, vous, vous rêvez et bayez aux corneilles ; Jour de Dieu ! je saurai vous frotter les oreilles (Molière, p. 390). – Тебя считать ворон я нанимала, что ли? Скажи, пожалуйста, какой набрались воли! Я покажу тебе!;

-

(17) La plupart des gens de province ne se rendent évidemment pas un compte exact des procédés que les gens illustres emploient pour mettre leur cravate, marcher sur le boulevard, bayer aux corneilles ou manger une côtelette (Balzac, p. 167). – Большинство жителей провинции, конечно, не имеют точного представления о процедурах, которые используют известные люди, чтобы надеть галстук, пройтись по бульвару, поглазеть по сторонам или съесть отбивную.

В современном французском языке ФЕ bayer aux corneilles чаще используется с негативной коннотацией, чтобы упрекнуть человека в том, что он ничего не делает, когда ему следовало бы помогать другим или у него есть определенные обязанности:

-

(18) Tiens, on était en train d’aider un ami à déménager et il y a Jean qui bayait aux corneilles pendant que nous on travaillait (FA). – Мы помогали другу переезжать, а Джон считал ворон (бездельничал), пока мы работали;

-

(19) Je m’inquiète pour elle parce qu’elle ne prend pas ses études au sérieux. Elle a bayé aux corneilles toute l’année (FA). – Я беспокоюсь о ней, потому что она несерьезно относится к учебе. Она считала ворон весь год.

Метафора ФЕ считать ворон в русском языке, вероятно, связана с тем, что весной пейзаж в средней полосе России черно-белый и прилет птиц обозначал начало весны, возрождения природы. Весна – время тяжелых полевых работ, и отвлекаться, ничего не делать было непозволительной роскошью (Телия, Зыкова, Ковшова, 2021). ФЕ считать ворон обладает негативной коннотацией. Приведем примеры:

-

(20) А ты тут пока, чем так стоять и считать ворон , принес бы на чем сесть, да подмети (НКРЯ, Чехов, 1885);

-

(21) До того, как он считал ворон , портфель -был легонький, а сейчас – тяжелющий (НКРЯ, Кургузов, 1991).

Во французском языке ФЕ с компонентом сorneille (ворона) реализуют еще одну национально-специфическую метафору. Наблюдение за пищевыми повадками вороны обусловило возникновение ФЕ с компонентами сorneille (ворона) и noix (орех). Вороны употребляют в пищу грецкие орехи, так как их скорлупа менее твердая, чем у других орехов; чтобы сорвать грецкий орех, птицы могут зацепиться клювом и когтями за ветку и трясти ее, чтобы он упал. Это выглядит довольно неуклюже и не всегда приводит к желаемому результату.

В «Dictionnaire de l’Académie française» дается следующее значение ФЕ y aller comme une corneille qui abat des noix (букв. ‘заниматься своим делом, как ворона, которая сбивает орехи’): «s’employer avec ardeur et sans précaution pour faire réussir quelque chose» (DAF) – упорно и небрежно работать, чтобы что-то получилось, то есть работать над чем-то с усердием, без сомнения, но неуклюже и бездумно.

Возможен также следующий вариант перевода ФЕ y aller comme une corneille qui abat des noix : «пустить в ход все средства, из кожи вон лезть» (DFRLI). Например:

-

(22) Ce n’est pas tout ça, dit-elle en commençant sa toilette, qui n’était jamais bien longue; quand on rêve, la peur vous prend, et il n’y a pas de mal; mais dès qu’on est éveillé, défense de trembler: Il s’agit... de ne pas aller comme une corneille qui abat les noix ! (Féval). – Это еще не все, – сказала она, приступая

к своему туалету, который никогда не был слишком долгим, – когда ты спишь, страх овладевает тобой, и в этом нет ничего плохого. Но как только ты проснулся, тебе нельзя бояться... нужно пустить в ход все средства !

Рассмотрим распределение общего количества собранных фразеологические единиц с компонентами-орнитонимами 4 / crow / ворона / corneille на группы по выделенным релевантным признакам и метафорам (см. таблицу).

Как следует из данных, представленных в таблице, наиболее продуктивными метафорами для фразеологических единиц с компонентами 4 / crow / ворона / corneille являются национально-специфические, обусловленные культурными стереотипами, впервые употребленные в литературных произведениях и т. д. Из общих актуализированных в словарях фенотипических и поведенческих признаков птицы наибольшее количество примеров в русском и английском языках составляют ФЕ, основанные на метафоре «ворона – неприятный крик», в китайском – на метафоре «вороны – стая». В английском языке отсутствуют метафоры «ворона – черная», «вороны – стая».

К продуктивным метафорам относится метафора полета (всего 10 примеров в 3 из 4 исследуемых языков), которая не включена в дефиниции толковых словарей.

Во французском языке ФЕ с компонен-том-орнитонимом corneille представлены незначительно – 4 единицы. На наш взгляд, они не находят широкого применения в современном языке в связи с наличием синонимов. Исключением является лишь широко употребительная ФЕ bayer aux corneilles .

Количественное соотношение метафор во ФЕ с компонентами 4 / crow / ворона / corneille

The quantitative ratio of the use of metaphors in idioms with components 4 / crow / ворона / corneille

|

Язык |

Признак, выделенный в словаре |

||||

|

Черный цвет |

Хриплое карканье |

Полет группами |

Признаки, не актуализированные в словарных дефинициях |

||

|

Метафора |

|||||

|

«Ворона черная» |

«Ворона – неприятный крик» |

«Вороны – стая» |

«Ворона – полет» |

Национальноспецифические |

|

|

Китайский язык |

2 |

1 |

5 |

2 |

15 |

|

Русский язык |

2 |

8 |

1 |

7 |

5 |

|

Английский язык |

– |

3 |

– |

1 |

6 |

|

Французский язык |

– |

– |

– |

– |

4 |

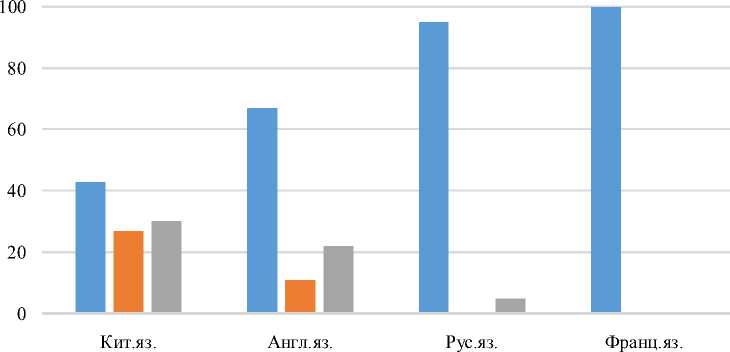

В русском, английском и китайском языках ФЕ с компонентом-орнитонимом ворона / 4 / crow имеют разные коннотации: положительную, отрицательную и нейтральную. Рассмотрим график распределения коннотаций в обсуждаемых языках (см. рисунок).

Как видно на графике, во всех рассматриваемых языках среди ФЕ с компонентами-орнитонимами 4 / crow / ворона / corneille преобладают единицы с негативной коннотацией. Во французском языке все собранные ФЕ характеризуются негативной коннотацией, в русском языке большинство ФЕ (95 %) эксплицируют негативные характеристики и всего 5 % являются нейтральными.

В китайском и английском языках ФЕ с компонентом-орнитонимом 4 / crow обладают положительной, отрицательной и нейтральной коннотациями.

В китайском языке фразеологические единицы с отрицательной коннотацией преобладают (43 %), менее представлены единицы с нейтральной и положительной коннотацией (30 % и 27 % соответственно). В английском языке наблюдается сходная картина, однако другое процентное соотношение: с отрицательной коннотацией отмечено 67 % ФЕ, с нейтральной – 22 % и положительной – 11 %. Такое распределение коннотаций обусловлено, по нашему мнению, как национально- культурной интерпретацией образа вороны, так и взаимным влиянием компонентов ФЕ. Кроме того, ворона не наносит ущерба сельскому хозяйству, не является опасной птицей, что тоже в целом повлияло на образ вороны и нашло отражение в семантике ФЕ.

Заключение

Фразеологические единицы с компонен-тами-орнитонимами 4 / crow / ворона / corneille являются важным элементом китайской, английской, русской и французской лингвокультур. Во фразеологических единицах анализируемой группы отражены как универсальные, так и уникальные черты, свойственные объекту метафоры, положенной в основу ФЕ.

Установлена асимметрия реализации оценочности во ФЕ сравниваемых языков. Во французском языке ФЕ с компонентом-орнитонимом corneille выражают только негативную коннотацию. В русском языке большинство ФЕ с компонентом-орнитонимом ворона имеют негативную коннотацию и лишь незначительная часть – нейтральную. В китайском и английском языках представлены ФЕ с различной оценочностью, при этом преобладают ФЕ с негативной коннотацией, нейтральная и положительная кон-

■ Негат.кон. ■ Полож.кон. ■ Нейтр.кон.

График распределения коннотаций Chart of distribution of connotations

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ нотации эксплицируются значительно меньшим количеством ФЕ.

Фразеологические единицы с компонен-тами-орнитонимами 4 / crow / ворона / corneille представляют универсальные метафоры, репрезентирующие фенотипические признаки вороны, а именно черный цвет, полет по прямой, полеты стаей и неприятное хриплое карканье. Национально обусловленные метафоры, основанные на национальных стереотипах, мифах, произведениях литературы и т. д., преобладают в китайском и английском языках, а во французском языке являются единственной основой для ФЕ. В русском языке национально-специфические метафоры входят в число продуктивных. Полученные результаты расширяют научные знания об отражении в языке представлений о мире, сложившихся у носителей разных языков, демонстрируют возможности расширения границ исследований в русле антропоцентрической парадигмы по таким направлениям современного языкознания, как фразеология, семантика, теория языка. Актуальным и перспективным представляется дальнейшее изучение фразеологических единиц, которые содержат компоненты-орни-тонимы, обозначающие ворону, с привлечением материала из языков других языковых семей, например тюркской и др. Это позволит уточнить выводы о тождественных и уникальных путях метафоризации таких орнитонимов.

Войцехович И. В., 2007. Практическая фразеология современного китайского языка. М. : ACT : Восток-Запад. 509 с.

Зыкова И. В., 2015. Теория и методы лингвокультурологического изучения фразеологии // Przegląd Wschodnioeuropejski. Т. 6, № 1. P. 181–195.

Ковшова М. Л., 2016. Культурно-национальная спецификация фразеологизмов и вопросы экспликации их культурных смыслов // Вопросы психолингвистики. № 4 (30). С. 91–102.

Кондрашов А.П., 2016. Кто есть кто в мифологии Древней Греции и Рима. 1738 героев и мифов. М. : Рипол-Классик. 704 c.

Лакофф Дж., Джонсон М. 2004. Метафоры, которыми мы живем. М. : Едиториал УРСС. 256 с.

Телия В. Н., 1996. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М. : Шк. «Яз. рус. культуры». 288 с.

Baghana J., Voloshina T. G., Glebova Ya. A., Bocharova E. A., Radovoch M., 2020. Globalization Influence on Linguistic and Cultural State Due to the Language Contacts’ Interaction // Laplage Em Revista. Vol. 6, № Extra-A. P. 190–197. DOI: S2446-622020206Extra-A579p.190-197

Krol K., Hernik J., 2020. Crows and Ravens as Indicators of Socioeconomic and Cultural Changes in Urban Areas // Sustainability. Vol. 12, iss. 24. DOI:

Ma Guofan., 1978. Idioms. Inner Mongolia : Inner Mongolia People’s Publishing House. 618 p.

Mo Pengling, 2000. Chinese Idioms and Chinese Culture. Nanjing : Jiangsu Educational Publishing House, 314 p.

Список литературы Национально-культурные особенности фразеологических единиц с компонентом ворона (на материале четырех языков)

- Абакумова О. Б., 2021. Концептуальная метафора, эмоции и оценки, эталоны и стереотипы в русских и английских пословицах о правде и лжи // Лингвистика и методика преподавания иностранных языков. № 2 (15). С. 7–50. DOI: 10.37892/2218-1393-2021-15-2-7-50

- Алефиренко Н. Ф., Семененко Н. Н., 2009. Фразеология и паремиология. М.: Флинта: Наука. 344 с.

- Багана Ж., 2016. К вопросу о синонимии и вариативности фразеологического африканизма // Научные ведомости БелГУ. Серия: Гуманитарные науки. № 7. С. 51–54.

- Василенко А. П., 2021. Антропоморфный критерий в образе фразеологизма // Актуальные проблемы германистики, романистики и русистики. № 1. С. 24–29.

- Виноградов В. В., 1977. Лексикология и лексикография: избр. тр. М.: Наука. 310 с.

- Войцехович И. В., 2007. Практическая фразеология современного китайского языка. М.: ACT: Восток-Запад. 509 с.

- Зыкова И. В., 2015. Теория и методы лингвокультурологического изучения фразеологии // Przegląd Wschodnioeuropejski. Т. 6, № 1. P. 181–195.

- Ковшова М. Л., 2016. Культурно-национальная спецификация фразеологизмов и вопросы экспликации их культурных смыслов // Вопросы психолингвистики. № 4 (30). С. 91–102.

- Кондрашов А.П., 2016. Кто есть кто в мифологии Древней Греции и Рима. 1738 героев и мифов. М.: Рипол-Классик. 704 c.

- Лакофф Дж., Джонсон М. 2004. Метафоры, которыми мы живем. М.: Едиториал УРСС. 256 с.

- Телия В. Н., 1996. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М.: Шк. «Яз. рус. культуры». 288 с.

- Baghana J., Voloshina T. G., Glebova Ya. A., Boch ar ova E. A., Radovoch M., 2020. Globalization Influence on Linguistic and Cultural State Due to the Language Contacts’ Interaction // Laplage Em Revista. Vol. 6, № Extra-A. P. 190–197. DOI: https://doi.org/10.24115/S2446-622020206Extra-A579p.190-197

- Krol K., Hernik J., 2020. Crows and Ravens as Indicators of Socioeconomic and Cultural Changes in Urban Areas // Sustainability. Vol. 12, iss. 24. DOI: https://doi.org/10.3390/su122410231

- Ma Guofan., 1978. Idioms. Inner Mongolia: Inner Mongolia People’s Publishing House. 618 p.

- Mo Pengling, 2000. Chinese Idioms and Chinese Culture. Nanjing: Jiangsu Educational Publishing House, 314 p.