Национально ориентированный дискурс в социально-медийном пространстве Республики Беларусь: содержательный, структурный и социально-демографический аспекты

Автор: А. Ю. Домбровская, Е. Р. Никулин

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Рубрика: Социология и политология

Статья в выпуске: 1 (43), 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена комплексному анализу процесса формирования национально-государственной идентичности в социально-медийном сегменте информационной сферы Республики Беларусь. В работе методами дискурс-анализа и киберметрического анализа при опоре на сетевой и конструктивистский подходы проанализированы характеристики национально ориентированного информационного потока в белорусском медийном поле: изучены его содержательные (семантические) особенности, рассмотрены структурные элементы коммуникации внутри аудитории (субъекты, продуцирующие контент, и его потребители), нацеленной на радикальное преобразование процесса белорусизации, а также исследованы половые, возрастные и региональные особенности представителей национально ориентированного дискурса. На основе полученных данных и их интерпретации нами выявлены основные характеристики элементов формирования и продвижения белорусского «национального мифа» в сетевом пространстве, способствующего ускоренному завершению конструирования национально-государственной идентичности белорусов.

Дискурс, информационный поток, национально-государственная идентичность, медийный агент, национальный миф

Короткий адрес: https://sciup.org/14119694

IDR: 14119694

Текст научной статьи Национально ориентированный дискурс в социально-медийном пространстве Республики Беларусь: содержательный, структурный и социально-демографический аспекты

АКТУАЛЬНОСТЬ

На протяжении нескольких последних десятков лет на территории всего постсоветского пространства отмечается ярко выраженная тенденция на обособление от культурно-исторической общности с Российской Федерацией (далее — РФ) и установление курса бывшими республиками СССР на формирование собственной национально-государственной идентичности. В контексте современной геополитической ситуации в Восточной Европе, входящей в зону особых интересов российской внешнеполитической доктрины, объяснимо стремление РФ к экономической, политической и военной стабилизации западных границ. Исходя из этого, формирование и поддержание «пояса» союзников в восточноевропейском регионе представляется первостепенной геостратегической задачей для РФ. Особое место в описываемом внеш- неполитическом направлении играет Республика Беларусь (далее — РБ), которая имеет союзнические отношения с нашей страной в рамках многих военных, экономических и геостратегических проектов. В связи с этим, с нашей точки зрения, необходимо проанализировать, каким образом происходит конструирование и продвижение национально-государственной идентичности в социально-медийном пространстве РБ и насколько данные процессы подвержены общим трендам, присущим бывшим союзным республикам, а также исследовать процесс дистанцирования (зачастую конфронтации) от РФ.

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ

На данный момент, несмотря на заверения руководства РБ о незыблемости двусторонних союзнических обязательств не только в военнополитической сфере, но и в рамках культурно- исторических взаимоотношений, между соседними государствами в офлайн-пространстве и в сегменте традиционных СМИ РБ имеют место быть несколько факторов, актуализирующих данное исследование. Например, одной из ключевых проблем российско-белорусских отношений является языковой вопрос. Формирование «национального мифа», необходимого для конструирования собственной национально-государственной идентичности, невозможно без превалирования «родного» за счет популярного, но в рамках политики белорусизации «чужого» языка4. Несмотря на рост популярности русского языка, который вызван, на наш взгляд, невысокими, но стабильными темпами урбанизации населения РБ, поскольку русский язык — «городской» язык, 64 % опрошенных считают необходимым расширить поддержку белорусского языка, что говорит о росте национально ориентированных настроений в РБ, выстроенных на антироссийской основе5. Кроме того, описанный выше тезис подтверждает и медийная волна, связанная с получением Украиной собственной автокефальной церкви и актуализацией формирования независимой от Московского Патриархата собственной религиозной структуры6.

Теоретическим объектом исследования в данной работе служит национально-государственная идентичность того или иного сообщества.

Предметом исследования являются содержательные, структурные и социально-демографические характеристики национально ориентированного дискурса РБ.

Эмпирический объект исследования представляет собой контент пула сообществ, релевантных теме данной работы7, а также дис- курсивное поле отобранных медийных агентов в виде матрицы равной 600 единиц анализа8.

Целью работы является определение структурных, содержательных и социально-демографических характеристик национально ориентированного дискурса в белорусском сегменте социально-медийного пространства.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЯ

Для начала отметим, что на сегодняшний день имеется дефицит работ, анализирующих процесс формирования национального дискурса (его основных характеристик) в контексте создания национально-государственной идентичности в «новых» медиа как в РБ, так и в странах ближнего зарубежья при помощи дискурсивного и социально-медийного анализа, что также обусловливает выбранную нами стратегию исследования.

В рамках данной статьи мы будем исходить из конструктивистской модели формирования этнической самоидентификации, спровоцированной психологическими причинами социума, на основе которой создается национальногосударственная идентичность. Отметим, что национально-государственная идентичность формируется и поддерживается путем создания «национального мифа», который может находить свое выражение в трансляции ценности сакрального места (места «сборки нации»), национального героя либо исторической преемственности от ныне несуществующего государства, приобретшего в сознании общества образ «империи», «легенды», «цивилизации» [9, с. 23—24] (в объектно-предметной области настоящей статьи: Полоцкое княжество, ВКЛ, Речь Посполитая), а зачастую в дистанцировании от образа иного, неприемлемого исторического конкурента, «соседа» [2, с. 163]. Исходя из этого, учитывая тесные исторические и культурные взаимосвязи между РФ и РБ, логично отметить, что превалирующим в процессе формирования национально ориентированной среды в «новых» медиа является дискурс, связанный с РФ. Поэтому, с нашей точки зрения, необходимо проанализировать политический ландшафт РБ для выявления основных интересантов и их медийных агентов, участвующих в формировании национально ориентированного дискурса.

Итак, команда исследователя А. А. Слинько считает, что основной угрозой пророссийскому вектору является не только неформальная оппозиция режиму А. Г. Лукашенко, но и само руководство страны, поскольку белорусский авторитаризм воспринимается как одна из составных частей пророссийской ориентации граждан РБ, и, дискредитируя себя, элита «сужает» социальную базу пророссийски настроенных граждан, которая «перетекает» в более привлекательную, с их точки зрения, прозападную или национально ориентированную [5, с. 107—114].

Иную позицию на внутриполитическую повестку в рамках геополитического и идеологического выбора РБ имеет Ю. В. Шевцов, считающий, что на антироссийской риторике стремятся достичь своих интересов, помимо ведущих политических акторов, в том числе и уче-ные-«западники», так как именно они в условиях смены геополитического курса на прозападный или национально ориентированный станут интеллектуальной базой для его идеологического обоснования [8, с. 114—136].

На основе изучения статьи Е. Л. Бульенко-вой можно сделать вывод о том, что и региональные игроки (внутриполитические) также спекулируют на теме собственной идентичности, поскольку региональная специфика в РБ имеет место быть и для ряда областей РБ характерно наличие собственного «национального мифа» [1, с. 184—186].

Если говорить о внешнеполитической ориентации самих белорусов в контексте их идеологического выбора, отражающего характеристики национально-государственной идентичности, то здесь стоит обратить внимание на работу Д. И. Наумова и С. А. Ломова, которые коррелируют внешнеполитическую ориентацию граждан РБ с культурно-языковыми, политическими и национальными особенностями территорий исследуемого нами государства [3, с. 261—264]. Однако, по их мнению, данная корреляция носит несколько хаотичный характер и не дошла до стадии своего логического завершения, что усиливает степень актуализации нашего исследования. Вторит Д. И. Наумову и С. А. Ломову и А. С. Федорова, которая также обусловливает дихотомичность внешнеполитических предпочтений историческими и культурными причинами: одна часть граждан современной РБ стала католической (униатской), а вместе с тем частью западного сообщества, а другая осталась православной, сохранив общую идентичность в рамках «русского мира» [6].

Резюмируя, отметим, что подавляющая часть упомянутых выше ученых подчеркивают схожесть РБ и Украины в контексте формирования собственной национально-государственной идентичности, обусловленной внешнеполитической дихотомичностью.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ

Платформой настоящего исследования является социально-медийный сегмент медийной сферы РБ, что обусловливается несколькими причинами. Во-первых, данный сегмент претерпевает наименьшее давление со стороны надзорных государственных органов, что, на наш взгляд, позволяет рассматривать его в качестве условно объективной площадки для проведения исследования. Во-вторых, именно социальномедийный сектор позволяет наиболее полно выявить разносторонние характеристики того или иного дискурса, отображающего протекающие в государстве процессы. Более того, один из авторов сетевого подхода, М. Кастельс, подчеркивает: «Именно сети составляют новую социальную морфологию наших обществ, а распространение «сетевой» логики в значительной мере сказывается на ходе и результате процессов, связанных с производством, повседневной жизнью, культурой и властью» [10, p. 494], что, исходя из контекста нашей работы, целесообразно понимать в качестве становления «установок», сформированных в социально-медийной среде, как первоисточников, задающих тренды в образах и смыслах реальной политической жизни.

В рамках статьи мы опирались не только на сетевой подход, обоснование применения которого описано выше, но и на конструктивистский подход к пониманию этноса и нации. С нашей точки зрения, национально-государственная идентичность навязывается обществом индивиду в процессе его социализации ввиду удовлетворения им ряда потребностей (например, в безопасности) путем внедрения его в сформированное информационное окружение [4, с. 216]. Отметим, что государство следует рассматривать как ведущий, но не единственный медийный агент, конструирующий данное информационное пространство общества.

ФОРМИРОВАНИЕ ВЫБОРОЧНОЙ СОВОКУПНОСТИ

При формировании выборочной совокупности мы разделили медийных агентов на 4 квоты по 25 сообществ: провластные, формально оппозиционные, «несистемные» и нейтральные сообщества.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Методика данного исследования состоит из нескольких этапов.

Первый из них заключается в формировании и заполнении матрицы 9 методом дискурсивного анализа, которая затем рассматривалась программой статистического анализа SPSS STATISTICS с помощью осевого и кросс-табуляционного метода анализа эмпирических данных.

Особый интерес для нас представляют следующие параметры.

Характеристика внешнеполитического контента является ключевой задачей исследования, поскольку формирование идентичности в медийном поле происходит путем либо обособления от какого-либо внешнеполитического актора, либо включения себя в его историческую, культурную, экономическую и политическую орбиту. Однако ввиду того, что дискурс, в том числе и внешнеполитический, согласно Е. А. Чу-рашовой, делится на дискурс-защиты и дискурс-нападения, параметр будет принимать следующие значения: про- и антироссийское, про- и антиевропейское, про- и антиамериканское, про- и антиазиатское (а кроме того, про- и ан-тилатиноамериканское и про- и антиафрикан-ское из-за предположительно малой доли релевантного контента, связанного с внешнеполитическими акторами этих регионов), а также важнейшее значение в рамках настоящего исследования — «самобытное», указывающее на стремление сформировать собственную идентичность в сети без опоры на взаимосвязи с соседними государствами [7, с. 21].

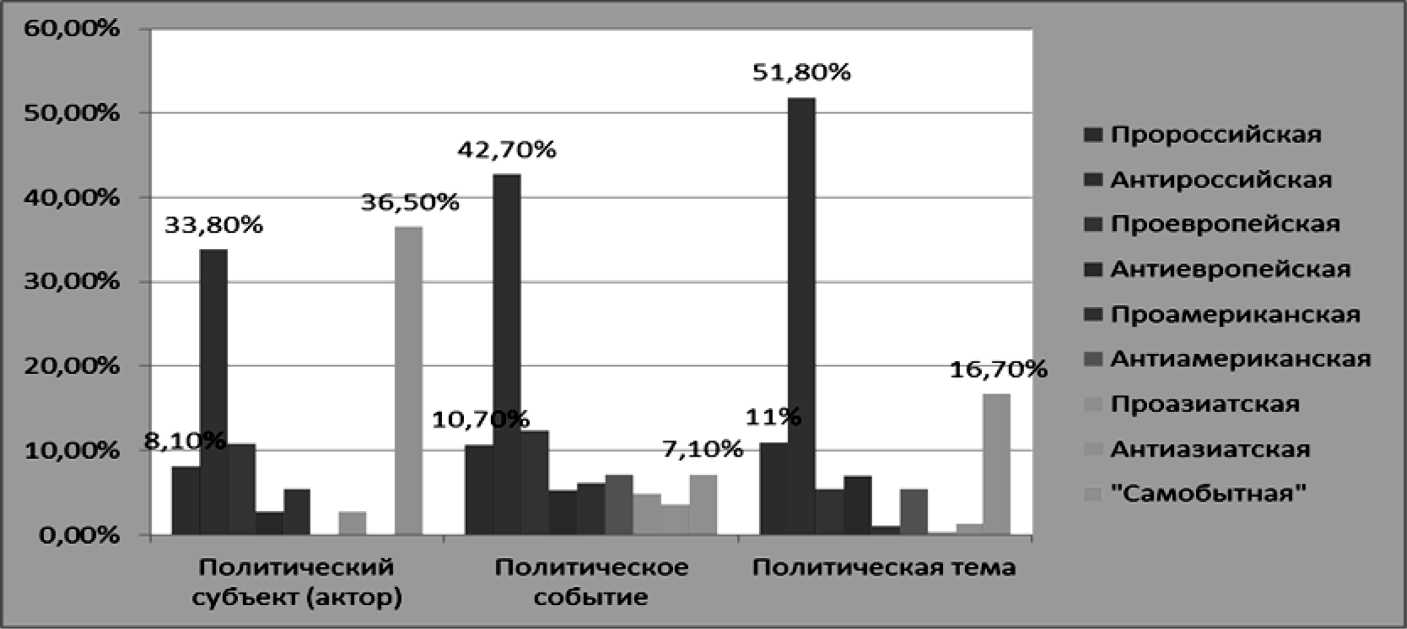

Ключевым параметром, определяющим основные черты релевантного теме исследования контента, служит язык единицы анализа. Ввиду билингвальности РБ значения данного параметра включают в себя русский и белорусский языки. Однако стоит учитывать использование английского языка некоторыми политическими акторами РБ, ориентирующимися исключительно на проевропейскую и проамериканскую аудитории, что актуализирует использование английского языка в качестве третьего значения параметра.

Политическая позиция единицы анализа — третий параметр матрицы, отражающий ее принадлежность к тому или иному политическому актору РБ, занимающему определенную позицию в политическом ландшафте РБ. Единица анализа в рамках данного параметра может принимать следующие значения: провластная, формально оппозиционная, неформально оппозиционная («несистемная» оппозиция) и нейтральная.

Также, опираясь на подход к дифференциации дискурсивного поля М. Фелвола по тематическим особенностям, нами было выделено несколько значений следующего параметра, включающих в себя выявление ключевой тематики единицы анализа: дискурс политического субъекта (актора), артефакта (события) и концепта (темы) [11, с. 163—173].

Основная цель второго этапа заключается в изучении контекстно-дискурсивного поля для выработки словаря поисковых запросов 10 , реализации метода киберметрического анализа в IQ BUZZ (выгрузка равна 5000 сообщений) и ранжирования регионов РБ по уровню интереса пользователя к национально ориентированной тематике. Отметим, что словарь поисковых запросов как для использования в рамках сервиса IQ BUZZ, так и для анализа поисковых запросов с помощью Google Trends, состоит из наиболее часто употребляемых слов, словосочетаний, хештегов и жаргонизмов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

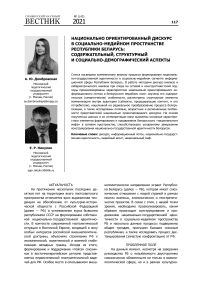

Наиболее интересным для нас является соотношение дискурсов в релевантном информационном потоке. Согласно рисунку 1, наиболее объемными являются дискурсы, связанные с не-гативизацией образа ближайших соседей РБ: РФ и Европы, что свидетельствует о валидности выбранной нами стратегии исследования с акцентом на внешнеполитический компонент в объектно-предметной области работы. Наиболее интересным для нас показателем (второй по объему в релевантном информационном потоке после антироссийского) является стремление к обособлению от взаимосвязей с внешнеполитическими акторами и формированию собственной идентичности без опоры на исторические, политические и экономические взаимоотношения с соседними геополитическими субъектами.

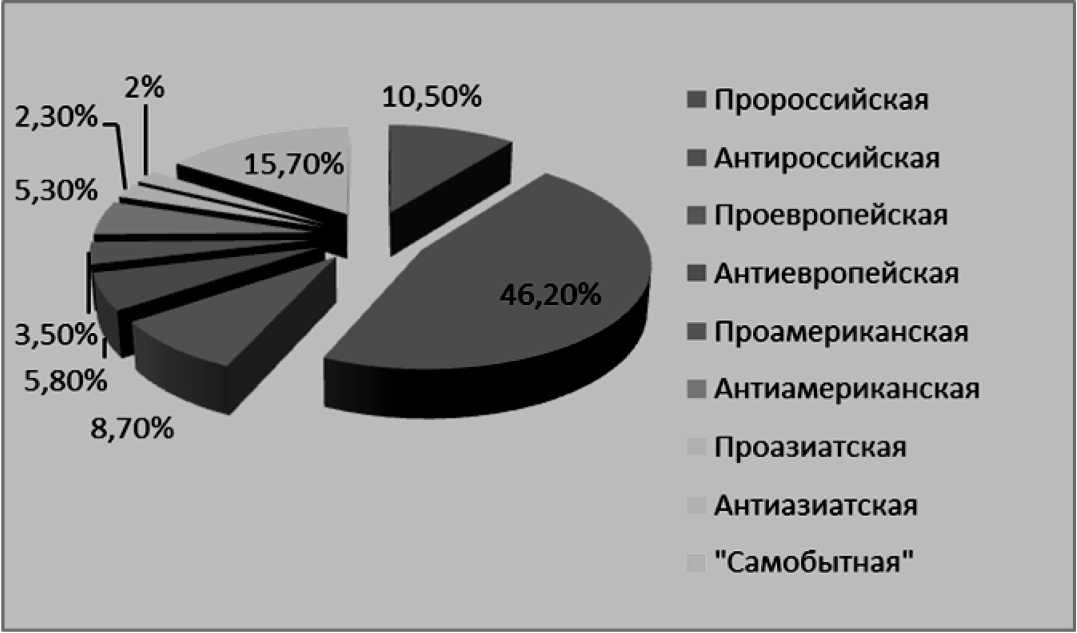

На наш взгляд, интересно сопрячь предыдущий параметр с тематическими особенностя- ми информационного потока: как видно из данных, представленных на рисунке 2, большую часть национально ориентированный дискурс занимает в сегменте «политический актор», что указывает на активное формирование собственного белорусского «национального мифа» через конструирование идеологического «пантеона».

Кроме того, содержательные особенности релевантного теме статьи информационного потока наиболее ярко, на наш взгляд, отображает контекстуально-дискурсивное поле: большую его часть занимает событийный элемент, заключающийся в интерпретации тех или иных событий, в основном советской истории. Например, существенную часть интересного для нас информационного потока занимает тематика трагедии в Куропатах, «Ночи расстрелянных поэтов», а также «красного террора». Данные событийно-тематические элементы, являясь наиболее популярными в национально ориентированной аудитории, формируют часть «национального мифа» на основе конфронтации с «оккупантом». Исторические личности, выступавшие оппонентами «агрессора», становятся частью национального «пантеона», героями (например, ярчайшая фигура в релевантном дискурсе — Кастусь Калиновский).

Рис. 1. Внешнеполитическая ориентация единицы анализа

Рис. 2. Сопряжение тематических особенностей и внешнеполитической позиции

Сопряжение языкового и внешнеполитического параметров даёт вполне предсказуемые результаты: как видно на рисунке 3, основным языком коммуницирования в рамках национально ориентированного дискурса является белорусский язык, что логично, исходя из цели некоторых политических сил по созданию обособленной культуры и политической идентичности от российской.

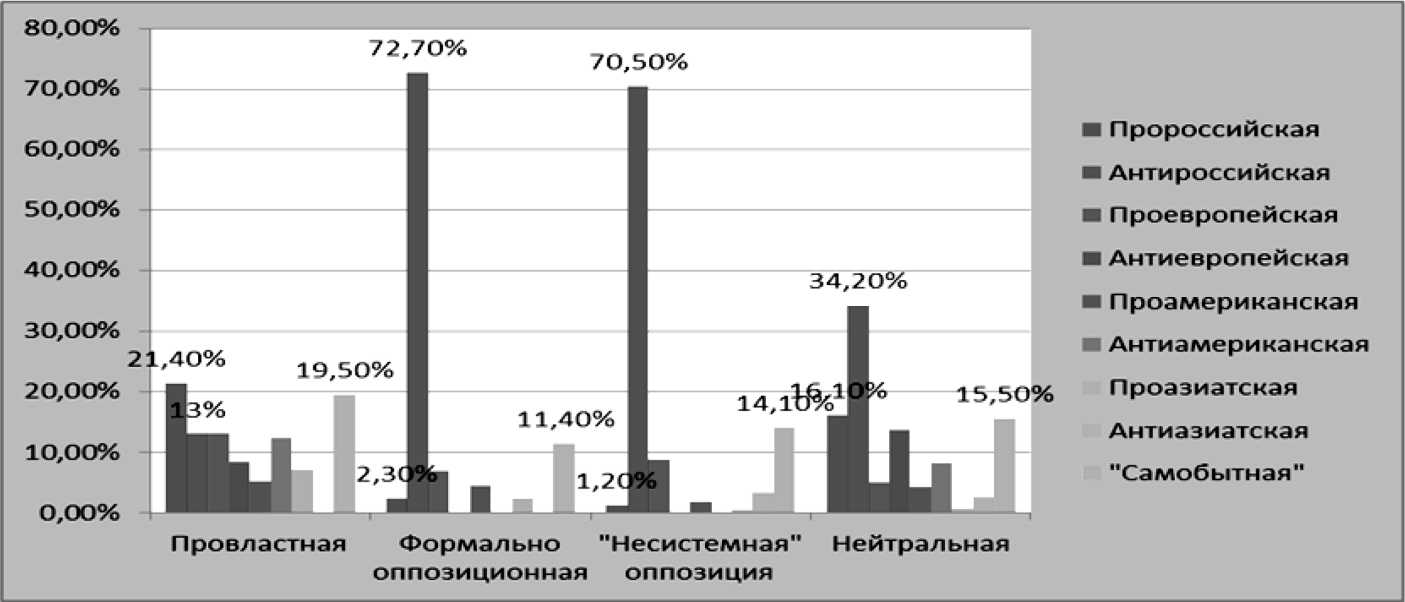

Необходимо, с нашей точки зрения, проанализировать медийный менеджмент различных политических акторов, чтобы выяснить, кто является основным продуцентом национально ориентированного контента. Как следует из рисунка 4, в провластных сообществах национально ориентированный дискурс занимает по объему второе место, незначительно уступая про-российскому, а также вторые позиции у оппозиционеров (как у формальных, так и у «несистемных»).

Объясняется это тем, что политические силы стремятся «заработать» политические очки на формировании национальной идентичности, запрос на что, как мы выяснили при описании проблемного поля, имеется у большей части населения страны.

Рис. 3. Сопряжение языка и внешнеполитической позиции единицы анализа

Рис. 4. Сопряжение политической и внешнеполитической позиций единицы анализа

Особый интерес для нас представляет контент нейтральных сообществ, поскольку он условно лишён политической ангажированности и, следовательно, отражает реальное соотношение внешнеполитических дискурсов во всем медийном пространстве РБ. Здесь, как и в оппозиционных сообществах, преобладает антирос-сийская позиция, но лидерство ее не так явно выражено, а пророссийский и «самобытный» дискурсы занимают второе и третье места соответственно, что также косвенно подтверждает тезис о запросе со стороны населения на конструирование и трансляцию белорусского «мифа».

Социально-демографический портрет продуцента и потребителя национально ориентированного контента в социально-медийном пространстве представляет для нас особый интерес. Его характеристики получены нами в процессе проведения киберметрического анализа 11 .

Примерно 4/5 продуцируемого контента, согласно данным рисунка 5, связано с мужской частью населения. Объясняется это тем, что для белорусской политической традиции, которая очень схожа с российской в силу общности происхождения и условий развития, характерно некоторое обособление женщин от политической сферы общества.

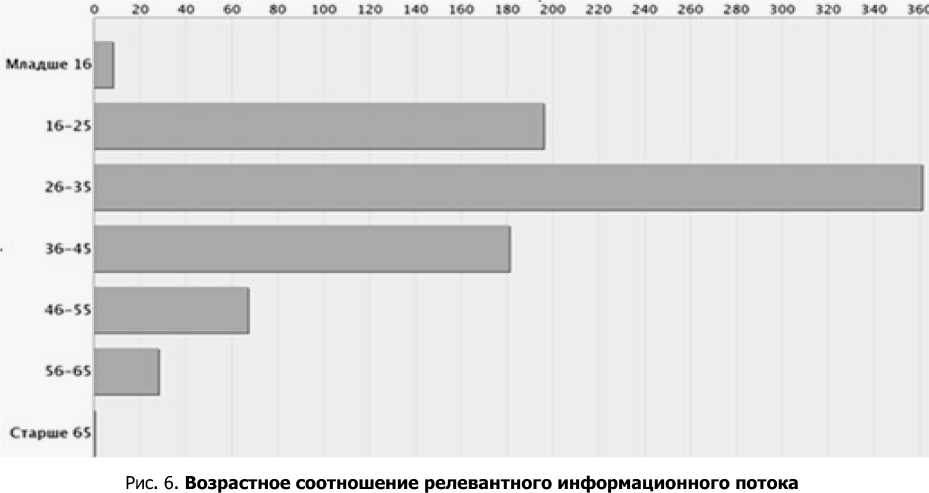

Как видно из графика рисунка 6, имеет место незначительный уклон в сторону более молодого населения, свидетельствующий о расширении релевантного информационного потока в перспективе не только в социально-медийном пространстве, но и в офлайн-среде.

Поскольку сервис IQ BUZZ не дает детальную репрезентацию релевантного теме работы информационного потока в аспекте их региональных особенностей, нами было принято решение прибегнуть к такому инструменту, как Google Trends, способному описать региональную специфику внешнеполитических предпочтений граждан РБ в сетевом пространстве. Однако сначала, с нашей точки зрения, логично описать саму методику Google Trends: поисковым запросам или темам присваиваются баллы по шкале от 0 до 100. Опираясь на их количественные показатели, где высший балл — 100, указывают местоположение с наибольшей долей популярности запроса, а 0 баллов — местоположение, по которому данные отсутствуют или их недостаточно для ранжирования. Следовательно, значения, укладывающиеся в рамки от 0 до 100 баллов, занимают промежуточные позиции исходя из следующего принципа: чем больше баллов, тем выше доля соответствующих запросов. Итак, поскольку, как было отмечено, данный инструмент замеряет интерес аудитории к чему-либо, так как опирается на количество запросов в поисковой системе Google, то нам для выявления внешнеполитической специфики региона было необходимо проработать словарь поисковых запросов (словарь, используемый для сервиса IQ BUZZ, оказался непригоден для Google Trends), позволяющий отнести полученные данные к национально ориентированному дискурсу «самобытные» запросы: «Жыве, Беларусь!», «Кастусь Калиновский», «Тадеуш Костюшко», «ВКЛ», «Речь Посполитая», «Литвины», «Мова», «БНР», «Наша Нива», «Герб «Погоня»», «МКБ», «Радзивиллы», «ВБР», «Полочане» «ноч расстраляных паэтаў».

Далее по каждому региону РБ составлялась разбалловка по описанным выше запросам, которые в последующем складывались и делились на общее число запросов. Таким образом, получается среднее значение популярности запросов данного дискурса в той или иной области РБ.

Данные, представленные на рисунке 7, указывают на то, что национально ориентированный дискурс делит РБ на равные части (западные регионы в большей степени национально ориентированные, восточные — в меньшей). Наиболее ярко национально ориентированный дискурс проявляется в Минской области, продуцирующей «самобытный» контент по причине того, что является своеобразным интеллектуальным ядром релевантного информационного потока, то есть «центром» белорусской национальной идеи, а также в Гродненской и Брестской областях, ощущающих свою историческую, культурную и политическую общность с теми историческими государственными образованиями, особый вклад в развитие которых, по мнению пользователей, внесли предки жителей данных регионов (ВКЛ, Речь Посполитая).

Таким образом, нами выявлены основные структурные, содержательные и социально-демографические особенности национально ориентированного дискурса в социально-медийном пространстве РБ.

Рис. 5. Половое соотношение релевантного информационного потока

Рис. 7. Региональные особенности релевантного информационного потока

«Самобытный» дискурс является одним из основных тематических блоков в информацион-

ном потоке сетевых медиа, связанных с политической тематикой в РБ. Он продуцируется политическими акторами с разной идеологической ориентацией и занимаемыми позициями (про-властные и оппозиционные).

С тематической точки зрения подавляющую часть национально ориентированного дискурса занимает контент, связанный с историческими личностями (занимающими антироссийскую позицию), способными войти в белорусский «пантеон» для большей легитимизации «национального мифа».

Наиболее активными в рамках исследуемой тематики являются молодые люди (судя по последним кейсам протестной активности на постсоветском пространстве, наиболее активно прибегающие к неконвенциональным методам участия в политической жизни общества), проживающие в столичном и западных регионах страны.

Исходя из приведенных данных, логично заметить, что процесс формирования национально-государственной идентичности в сетевом пространстве, несмотря на союзнические взаимоотношения РБ и РФ, носит ярко выраженный антироссийский характер, следуя общей тенденции постсоветского пространства.

С нашей точки зрения, данное исследование имеет широкие перспективы. В первую очередь необходимо для выделения более точных характеристик релевантного информационного потока увеличить весовую категорию выгрузки (нами была использована демоверсия сервиса, что ограничило нас 5000 сообщений). Также целесообразно для детализации портрета национально ориентированной аудитории провести качественное (например, фокус-групповое) исследование. Более того, интерпретация полученных данных с помощью экспертного опроса даст нам наиболее полное представление о национально ориентированном информационном потоке и об отношении к нему в белорусском обществе.

Список литературы Национально ориентированный дискурс в социально-медийном пространстве Республики Беларусь: содержательный, структурный и социально-демографический аспекты

- Бульенкова Е. Л. Культурная идентичность как основа политического диалога России и Беларуси /Е. Л. Бульенкова // Среднерусский вестник общественных наук. — 2009. — № 4. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kulturnaya-identichnost-kak-osnova-politicheskogo-dialoga-rossii-i-belarusi (дата обращения: 10.12.2020).

- Волкогонова О. Мифологические основы национальной идентичности / О. Волкогонова // Высшее образование в России. — 2006. — № 7. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mifologicheskie-osnovy-natsionalnoyidentichnosti (дата обращения: 10.12.2020).

- Наумов Д. И. Геополитическая идентичность Беларуси как социокультурный феномен / Д. И. Наумов, С. А. Ломов // Известия АлтГУ. — 2012. — № 4-2(76). — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/geopoliticheskaya-identichnost-belarusi-kak-sotsiokulturnyy-fenomen (дата обращения: 10.12.2020).

- Никулин Е. Р. Этнос как конструкция / Е. Р. Никулин // Вестник Чувашского государственного института культуры и искусств. — 2018. — № 13. — URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_36993995_13449380.pdf (дата обращения: 10.12.2020).

- Слинько А. А. Беларусь между Россией и Западом: к вопросу о перспективах развития двусторонних связей в контексте украинского кризиса / А. А. Слинько, Г. Я. Узилевский, Ю. И. Лаптева // Среднерусский вестник общественных наук. — 2015. — № 6. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/belarus-mezhdu-rossiey-izapadom-k-voprosu-o-perspektivah-razvitiya-dvustoronnih-svyazey-v-kontekste-ukrainskogo-krizisa (дата обращения: 10.12.2020).

- Фёдорова А. С. Беларусь на стыке двух геополитических континентов / А. С. Фёдорова // Архонт. — 2019. — № 3(12). — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/belarus-na-styke-dvuh-geopoliticheskih-kontinentov (дата обращения: 10.12.2020).

- Чурашова Е. А. Дискурсивные стратегии политической коммуникации в кризисной ситуации : автореф. дис. … канд. полит. наук / Е. А. Чурашова. — Казань, 2013. — URL: kpfu.ru/portal/docs/F1290978712/avtoreferat.hurashova.docx (дата обращения: 10.12.2020).

- Шевцов Ю. В. Белорусы: два проекта. О закономерностях развития белорусской культуры / Ю. В. Шевцов // Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований. — 2018. — № 1(12). — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/belorusy-dva-proekta-o-zakonomernostyah-razvitiya-belorusskoy-kultury (дата обращения: 10.12.2020).

- Brown David (2000), Contemporary nationalism: civic, ethnocultural, and multicultural politics, London ; New York: Routledge, р. 23, 24.

- Castells M. The Rise of the network society. 2000. 566 р. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/3746/ef34fd58d047d973008a0a723f832a83797e.pdf (дата обращения: 10.12.2020).

- Thelwall M., Buckley K., Paltoglou G. Sentiment strength detection in short informal text // Journal of the American Society Science and Technology. 2010. Vol. 61, N 12. P. 163—173.